Серебряный сосуд с сердцем

Казалось бы, вынесенный в заголовок вопрос звучит как-то нелепо. Ведь известно: великий русский полководец Михаил Илларионович Кутузов скончался 16 апреля 1813 года ≪в небольшом силезском городке Бунцлау, где похоронено его сердце, а тело забальзамировано и отправлено в Петербург, где погребено в Казанском соборе≫ (Большая Советская Энциклопедия, 2-е издание). Не так давно польская журналистка Г. Гарлинская рассказала в ≪Вечерней Москве≫ о том, как в феврале 1945 года воины 1-го Украинского фронта, ворвавшись в Болеславец (нынешнее название Бунцлау), увидели близ дороги на плите русские буквы: ≪Здесь лежит сердце князя Смоленского фельдмаршала Кутузова≫. Павшие в боях на силезской земле советские воины были погребены рядом.

Разведчики вдруг на холме по соседству

Увидели памятник строгий:

Могилы друзей и Кутузова сердце

У старой саксонской дороги.

Так об этом поет Краснознаменный ансамбль в песне М. Фрадкина и Е. Долматовского ≪Обелиск≫.

И все же… И все же во мне, принявшем когда-то как догму свидетельства учебников истории и энциклопедий, поселилось сомнение. Волновали два вопроса. Немало полководцев и других великих людей хоронила Россия, но при этом их сердце оставалось вместе с ними. Почему вдруг в этом случае понадобилась эта из ряда вон выходящая акция?

Второй вопрос: как могло случиться, чтобы сердце великого патриота, исконно русского человека, оказалось похороненным на чужбине?

Постепенно и незаметно я оказался втянутым в то, что называют научным поиском. Оказалось, что извлечение сердца у скончавшихся знаменитостей не такая уж редкость.

Вольтер умер в Париже 30 мая 1778 года. В то время в церквах произносились проповеди против неверия и безбожия в образе Вольтера. О похоронах в столице не могло быть и речи. Ночью 31 мая друзья усадили мертвого Вольтера в халате и ночном колпаке в карету и через двенадцать часов бешеной скачки тайно доставили в аббатство Сельер в Шампани и предали земле. Маркиз де Вильетт сохранил сердце Вольтера, которое после революции 1785 года было передано в дар Франции и помещено в цоколе гипсового оригинала вольтеровской статуи работы Гудона, хранящегося в помещении Национальной библиотеки.

Еще пример: Шопен завещал свое сердце Польше, и это было исполнено…

Кутузов не оставил никакого завещания. Он умер неожиданно для всех, поскольку в свои 68 лет был бодр, энергичен. Двое суток перед, кончиной Кутузов был без сознания и не мог изъявить последней воли.

Мои сомнения усилились и после знакомства с некоторыми традициями православной церкви. Русское духовенство не позволило бы захоронить сердце отдельно: в нем якобы сосредоточена душа человека, которая должна будет воскреснуть, и потому отделять ее от тела нельзя.

Естественно, свои поиски я начал с Ленинграда, с Казанского собора, в котором находится усыпальница полководца. В соборе сейчас разместился Музей истории религии и атеизма Академии наук СССР И тут в мои руки попала книга- путеводитель ≪Казанский собор≫, написанная в 1961 Г. Я. И. Шурыгиным. На 71-й странице нахожу: ≪Тело умершего полководца набальзамировали и поместили в цинковый гроб. У головы с левой стороны установили небольшой серебряный сосуд, в котором находилось набальзамированное сердце полководца≫.

А как же памятник в Болеславце, утверждения историков и, наконец, запись в Большой Советской Энциклопедии?! Если это большая историческая ошибка, то чем она вызвана?

На письменный запрос музей ответил, что основанием для такого утверждения Я. И. Шурыгина явился обнаруженный в архивах акт вскрытия могилы Кутузова в 1933 году. Вот его текст.

А К Т

Ленинград. 1933 года, сентября 4-го дня комиссия в составе директора Музе я истории религии Академя наук СССР профессора Богораз -Тана В. Т., ученого секретаря Музея Баканона В. Л ., заведующего фондами музея Воронцова К. Ф . в присутствии представителя от ПП ОГПУ тов. Бороздина П. Я . составила настоящий а кт о нижеследующем.

Вскрыт склеп, в котором обнаружен сосновый гроб (обтянутый красным бархатом с золотым позументом ), в котором оказался цинковый гроб, завинченный болтами, внутри которого обнаружен костяк с остатками сгнившей материи. Слева в головах обнаружена серебряная банка, в которой находится набальзамированное сердце. Весь процесс вскрытия был зафотографирован — было произведено 5 снимков.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах≫.

Далее следовали подписи.

Как рассказывает участник этого события Б. Н. Сократилин, вскрытие склепа производилось по указанию Сергея Мироновича Кирова, возглавлявшего тогда Ленинградский обком партии.

Сергей Миронович вызвал Сократилина (он осуществлял надзор за историческими и архитектурными памятниками Ленинграда) и сказал, что ученые не могут решить спор, где же захоронено сердце Кутузова. Поручив вскрыть склеп и осмотреть саркофаг, Сергей Миронович попросил также изъять оттуда ордена полководца и фельдмаршальский жезл для передачи в музей.

Спустились в подвал, при свете тусклых фонарей начали осмотр. Там, где кладка казалась свежее, рабочие разобрали стену и открыли доступ к усыпальнице.

Серебряный сосуд казался запаянным. Потребовались большие усилия, и, наконец, отвинтили крышку. После осмотра сосуд снова накрепко завинтили…

Ни орденов, ни жезла в склепе не было. Уже наверху, после составления акта, один из сотрудников собора рассказал следующее. Вскоре после Великой Октябрьской революции настоятель Казанского собора Орнатский вместе с братом и другими членами подпольной монархической организации вскрыли склеп М. И. Кутузова и использовали его как тайный склад оружия. Группу арестовали чекисты, но о судьбе фельдмаршальского жезла и орденах Орнатский ничего не сказал.

Однако вернемся в 1813 год.

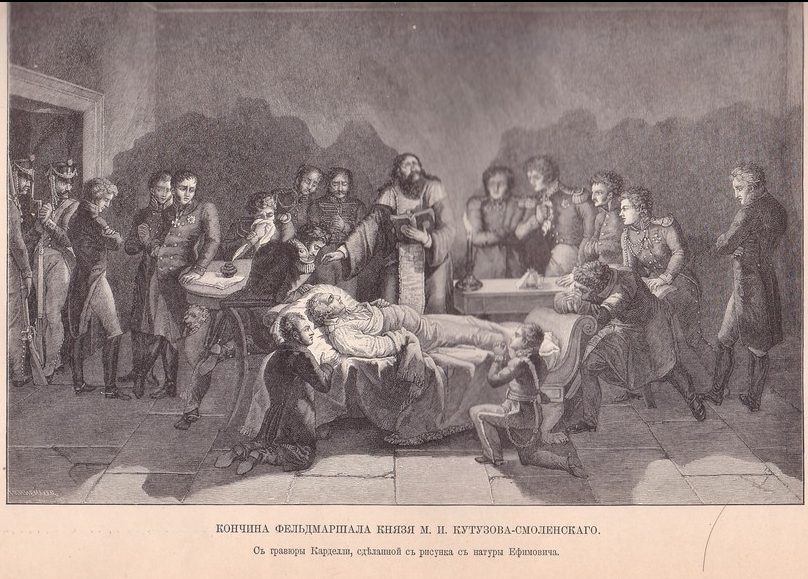

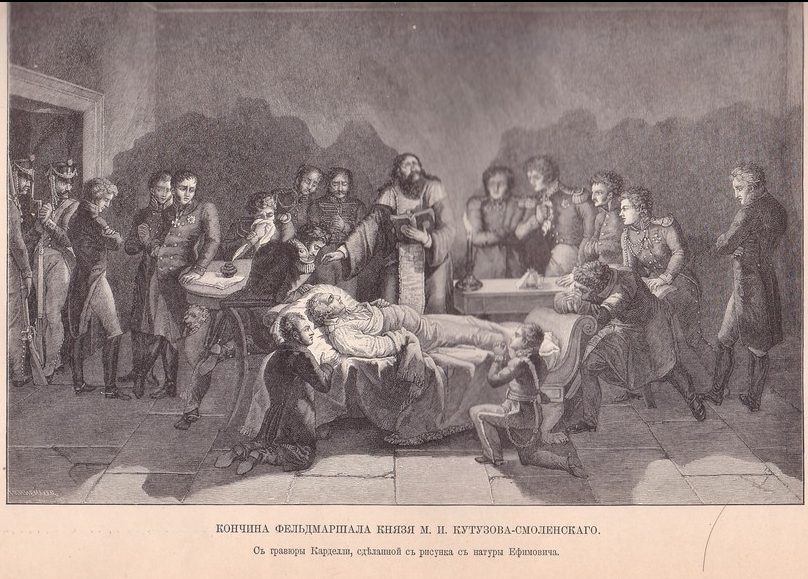

Изучение многих документов позволяет воссоздать картину последних дней М. И. Кутузова.

4 апреля 1813 года авангард русской армии достиг Силезии. В этот день вечером М. И. Кутузов, остановившийся в Бунцлау в доме отставного майора фон дер Маркса, почувствовал озноб и слег. Затем его состояние стало быстро ухудшаться. Отказала правая рука. Врачи — лейб- медик Александра I Яков Вилие, прусский лейб-медик Вибель и доктор города Бунцлау Вислиценус — констатировали: ≪Нервическая горячка, осложненная паралитическими явлениями ≫. Позднее диагноз был записан как тяжелая форма полиневрита. Для того, чтобы изолировать больного от шума, жителям приказали устилать улицу соломой. З а несколько дней до своего конца фельдмаршал отдал приказ о перегруппировке войск, сосредоточив 92 тысячи солдат при 656 орудиях между Лейпцигом и Дрезденом. О его болезни официально не сообщалось, чтобы не подрывать морального духа армии.

Но 16 апреля в 9 час. 30 мин. вечера полководец умер. Из главной квартиры армии, из города Фробурга последовало высочайшее распоряжение: перевезти тело фельдмаршала в Санкт-Петербург, ≪дабы было погребено со всеми, великому званию его. и навеки незабвенным Отечеству оказанным заслугам, подобающими почестями≫.

На другой день после смерти доктор Вислиценус произвел вскрытие и бальзамировал тело Кутузова. В акте вскрытия указывалось на необычайно большой размер сердца. С таким сердцем, по мнению врачей, Кутузов мог жить еще долго, если бы он не простудился. Прах Кутузова находился в Бунцлау 10 дней, пока шла приготовления к длительному пути до Петербурга. Готовилась колесница, местный мастер Август Иенке делал цинковый гроб.

После бальзамирования тело накрыли стеклянным колпаком и выставили для прощания. Когда цинковый гроб был готов, в него переложили тело и сердце, помещенное в серебряный цилиндрический сосуд с навинчивающейся крышкой. Цинковый гроб поставили в деревянный. 24 апреля на городском кладбище в 3 верстах от Бунцлау, у деревни Тиллендорф, ближайшие соратники Кутузова похоронили часть его останков, запаянные в маленький цинковый гробик.

На другой день траурная процессия с гробом Кутузова, запряженная шестеркой коней, тронулась в путь. Скорбное шествие продолжалось полтора месяца. Процессия шла через Познань, Тильзит, Мемель, Митаву, Ригу, Нарву. На всем пути траурному кортежу устраивались торжественные встречи и проводы с пушечными салютами и речами. Жители городов и сел выпрягали лошадей и везли колесницу на себе, усыпали ее путь живыми цветами.

13 июня 1813 года состоялись похороны. Гроб был установлен в Казанском соборе, где хранились военные трофеи войны 1812—1813 гг. Для этого у западной стены северного придела был вскрыт пол и часть подвального помещения превратили в склеп. Могила была прикрыта гранитной плитой в уровень с полом, а затем над ней была поставлена низкая железная решетка с бронзовыми позолоченными деталями. В стену над могилой вделана доска красного мрамора с надписью золочеными накладными буквами: ≪Князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов Смоленский родился в 1745 году, скончался в 1813-м в городе Бунцлау≫.

А как же возникла легенда о сердце, ≪зарытом у старой саксонской дороги≫? Думается, что главной причиной тут послужил обелиск на кладбище у Бунцлау. Именно он давал повод для самых невероятных размышлений и предположений.

Впервые неправдоподобная версия появилась в печати в ≪Военноисторическом журнале≫ в 1913 году в столетие со дня смерти полководца. Ее авторов не смутило, что всего за сорок лет до этого, в 1874 году, ≪Русская старина≫ писала о том, что адъютант Кутузова генерал Монтрезор препровождал в Россию из чужой земли бренные останки — сердце и набальзамированное тело покойного. А возможно, что это сообщение просто не попало в поле зрения и авторов, и большинства читающей публики. Случилось же ведь такое с книгой Я . И. Шурыгина, изданной, правда, весьма малым тиражом. Несколько ее строк, достоверно воскрешающих истину, утонули в лавине информации о захоронении сердца в Бунцлау.

И в фундаментальном труде Л . Н. Пунина ≪Фельдмаршал Кутузов≫ (…≪Сердце Кутузова по его желанию было похоронено на кладбище близ г. Бунцлау ≫), и в статье А. Гуторовича ≪Сердце Кутузова≫ (≪Кутузов завещал: сердце мое захоронить в Бунцлау, чтобы русские солдаты знали, что до полной победы я остался с ними≫) утверждалось одно и то же. И немудрено, что эти утверждения рано или поздно нашли отражение не только в многочисленных документах, но и в стихах и песнях.

Оригинал статьи размещен в декабрьском номере журнала Уральский следопыт за 1978 год здесь https://www.uralstalker.com/uarch/us/1978/12/54

Автор Владимир Ажажа

фотографии из интернета

обложка декабрьского номера 1975 года журнала “Уральский следопыт”

Подписывайтесь на материалы, подготовленные уральскими следопытами. Жмите “палец вверх” и делитесь ссылкой с друзьями в соцсетях.

Источник

Великий русский полководец Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов похоронен в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Однако до сих пор существует легенда о том, что фельдмаршал самолично завещал закопать его сердце возле саксонской дороги ( а именно в польской деревне Тиллендорф – ныне Болеславице, недалеко от города Бунцлау) для того, чтобы навсегда остаться со своими солдатами – перед смертью повелел, чтобы его останки разделили между двумя странами, «дабы видели солдаты-сыны Родины, что сердцем он остался с ними».

Это миф просуществовал больше века. Еще в 1944 году советские солдаты после освобождения польской земли от фашистских захватчиков соорудили на месте захоронения сердца полководца мемориальную плиту. О том, что что сердца Кутузова в Тиллендорфе нет уже 10 лет, советские воины не знали; после ожесточённых боёв за освобождение этих мест рядом были погребены останки 141 красноармейца.

Михаил Илларионович мог умереть не единожды, причем именно так, как мечтает умереть любой полководец, — во время боя или от последствий тяжелого ранения. Последних у Кутузова было как минимум два. Обе раны, полученные Михаилом Илларионовичем в голову, врачи посчитали смертельными. Но военачальник выжил.

Согласно историческим данным, Кутузова сгубила банальная простуда. В январе 1813 года начался так называемый Заграничный поход русской армии. Михаил Кутузов, хоть был и против продолжения войны после разгрома войск Наполеона на территории России, все же оставался главнокомандующим.

М. И. Кутузов. Литография В. В. Адама

5 (17) апреля 1813 г. во время заграничного похода русской армии главнокомандующий генерал-фельдмаршал светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский, кавалер всех высших степеней орденов Российской империи выехал из Гайнау в Дрезден (столицу Саксонии). В пути он вышел из кареты и пересел на коня. Стояла сырая, туманная погода. Одетый, по обыкновению, в один только мундир, в дороге он простудился. 18 апреля пришлось остановиться в силезском городе Бунцлау. Кутузов со своим штабом разместился в небольшом двухэтажном доме. Будучи тяжело больным, он продолжал руководить войсками.

4 апреля русская армия прибыла в Бунцлау (сегодня польский Болеславец). 5 апреля Кутузов присутствовал на совещании с Александром I и прусским королем. В городе его встретили овацией. Кутузов приветствовал народ, стоя с открытой головой, и простудился. 8 апреля он окончательно слег в постель. Однако болезнь быстро прогрессировала. Проститься с полководцем приехал сам император Александр I. Как вспоминал присутствовавший при этом чиновник, Александр I обратился к Кутузову со словами:”Прости меня, Михаил Илларионович!” – и получил ответ:”Я прощаю, Государь, но Россия вам этого никогда не простит”. В среду 28 апреля в 21 час 35 минут на 68-м году жизни он скончался. 17 апреля было произведено вскрытие тела и бальзамирование.

В Бунцлау тело находилось 10 дней. 26 апреля адъютант полководца Монтрезор и другие ближайшие сподвижники Кутузова похоронили часть его останков на городском кладбище в трех верстах от Бунцлау, в деревне Тиллендорф.

Памятник на могиле М.И. Кутузова в Болеславице (бывш. Тиллендорф)

На другой день после кончины тело его было набальзамировано и положено в цинковый гроб. Туда же у изголовья поместили небольшой серебряный сосуд цилиндрической формы с набальзамированным сердцем. Оставшиеся после бальзамирования останки фельдмаршала положили в небольшой свинцовый гроб и 8 мая захоронили его на холме близ польской деревни Болеславец , в двух километрах западнее Бунцлау.

27 января 1814 г. соратники Кутузова на свои средства соорудили небольшой памятник с надписью на славянском и немецком языках: «Генерал Кутузов-Смоленский переселился из сей жизни в лучший мир». Дом майора Фон-дер-Марка, в котором жил Кутузов, позднее был превращен в мемориальный музей.

Цинковый гроб с телом М.И.Кутузова 9 мая был отправлен из Бунцлау в Петербург. Всё население города вышло проводить в последний путь великого русского полководца. Маршрут процессии лежал через города Митава, Рига, Нарва и далее на Петербург. Переводчик и цензор иностранных газет при Петербургском почтамте И.П. Оденталь так писал московскому почтдиректору А.Я.Булгакову:”Получено разрешение похоронить тело Смоленского в Казанском соборе. Отнесет его народ на плечах своих и не допускает иностранцев, которые тоже рвутся воздать сию последнюю почесть праху великого мужа”. 13 (25) июня состоялись похороны останков полководца в Казанском соборе. Позднее перед собором ему был воздвигнут памятник, который стоит и поныне.

Местом захоронения Кутузова был избран Казанский собор. «Мне кажется, — писал Александр I обер-прокурору Вязьмитинову, — приличным положить его для почестей в Казанском соборе».

Почти два месяца двигался траурный кортеж с телом Кутузова из Бунцлау в Петербург. Маршрут был намечен так, чтобы удобнее было менять лошадей. Он пролегал через Познань, Тильзит, Ригу, Нарву и Сергиеву пустынь. 11 июня кортеж прибыл в Санкт-Петербург, где был встречен высшими чинами, сенаторами и духовенством. В двух верстах от города лошадей распрягли и понесли гроб на руках. Затем гроб был поднят на катафалк, созданный Воронихиным, с помощью специальных механизмов.

Два дня петербуржцы прощались с Кутузовым. Надгробное слово произнес ректор Духовной Академии архиепископ Филарет, будущий митрополит Московский.

В 1814 году на могиле близ Болеславца был установлен памятник. Надпись на нём гласит:”Князь Кутузов-Смоленский перешел из этой жизни в лучший мир 16/28 апреля 1813 года”.

Пять лет спустя, в 1819 г., в Бунцлау на городской площади состоялась закладка монумента “в память 16-го (28) апреля 1813 г., здесь скончавшемуся, ранами покрытому, российско-императорскому фельдмаршалу Кутузову-Смоленскому”. Монумент открыли 11 апреля 1821 г. Он представляет собой обелиск в виде четырехгранной чугунной колонны высотой около 12 метров. На памятнике высечена надпись:”До сих мест довёл князь Кутузов-Смоленский победоносные российские войска, но здесь положила смерть предел славным дням его. Он спас отечество свое, он открыл путь к избавлению народов. Да будет благословенна память героя”.

Спустя 100 лет неизвестно откуда появилось на свет “завещание Кутузова”, в котором он якобы просил похоронить своё сердце у Силезской дороги. В 1933 году специальная комиссия вскрыла склеп Кутузова в Казанском соборе и убедилась в наличии там сосуда с его сердцем. Подлинник же опубликованного завещания найти не удалось. Однако легенда о Силезском сердце снова ожила в 1945 г. и периодически оживает по сей день, но так или иначе останки великого полководца погребены в двух местах и в двух гробах соответственно…

Разговор с человеком, который держал в руках сосуд с сердцем Кутузова, – Б.Н. Сократилиным. Он в 1933 году осуществлял надзор за историческими и архитектурными памятниками Ленинграда.

– Однажды, – рассказывал он, – меня вызвал Сергей Миронович Киров и сказал, что ученые не могут решить вопрос, где захоронено сердце Кутузова. Для этого нужно вскрыть склеп , осмотреть саркофаг. Кроме того, если в нем окажутся ордена и регалии фельдмаршала Кутузова, надо изъять их и передать в музей.

Вместе с сотрудниками музея Казанского собора мы спустились в подвал, осмотрели склеп. Рабочие разобрали кладку в одном месте. Внутри склепа было чисто и сухо. Посредине его на небольшом постаменте стоял саркофаг. Сдвинули крышку и увидели прах Михаила Илларионовича Кутузова. Ни жезла, ни орденов не было. В головах, с левой стороны, лежал цилиндрический серебряный сосуд. С большим трудом отвернули крышку. Сосуд был наполнен прозрачной жидкостью, в которой находилось хорошо сохранившееся сердце.

Сердце Кутузова! Сосуд снова накрепко завинтили и положили на место.

Позже ученым удалось разыскать очень редкую брошюру, изданную в Бунцлау в 1814 году. Она называется “Князь Голенищев-Кутузов-Смоленский. Жизнь, деятельность и кончина”. На шестой странице есть слова:”Наконец, девятого(старый стиль) знаменитый прах со специально набальзамированным и сохраненным в серебряном сосуде сердцем был отправлен в Петербург”. Иначе и не могло быть……

Что же касается фельдмаршальского жезла и орденов, то их, вероятно, в саркофаге и не было, потому что в 1813 году уже существовал строгий царский указ, запрещавший захоронение орденов и других знаков отличия…

Эта легенда о сердце, которое было погребено на польском кладбище, со временем стала восприниматься не только обывателями, но и историками, как доказанный факт. Дошло до того, что байка попала в 1953 году на страницы Большой советской энциклопедии. Последнее особенно удивительно на фоне того, что в 1933 году специальная комиссия произвела вскрытие могилы Кутузова в Казанском соборе. По окончании процедуры был составлен акт, в котором было ясно написано, что «вскрыт склеп, в котором захоронен М. И. Кутузов… слева в головах обнаружена серебряная банка, в которой находится набальзамированное сердце».

Несмотря на этот, казалось бы, убедительный документ, в народе до сих пор бытует легенда, будто сердце Кутузова находится далеко от Петербурга — города, к которому полководец был глубоко привязан, куда страстно желал вернуться хотя бы на часок во время своих затяжных походов и отлучек.

Что касается остальных внутренностей Кутузова, то их, по всей видимости, действительно закопали неподалеку от Бунцлау…

В 1814 г. семья Кутузова установила ограду над его могилой. Оформление могилы Кутузова — последнее, что сделал Воронихин в Казанском соборе. Ограда выполнена в виде низкой решетки из темной бронзы с золочеными венками, опорными стойками из моделей пушечных стволов и боевыми шлемами на угловых столбах. На красной мраморной доске над могилой начертана надпись: «Князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский. Родился в 1745 году, скончался в 1813-м в городе Бунцлау». Над мемориальной доской расположена икона Смоленской Божией Матери, доставленная из Александро-Невской Лавры.

Гробница Кутузова в Санкт – Петербурге

Источник