Схема сосудов на носу

В детском возрасте, как правило, до 5 лет, перегородка носа не искривлена, а в дальнейшем, в связи с неравномерным ростом костных и хрящевых отделов перегородки носа, возникает в разной степени выраженное ее отклонение. У взрослых, чаще у мужчин, искривление перегородки носа наблюдается в 95% случаев.

Верхняя стенка полости носа в передних отделах образована носовыми костями, в среднем отделе — решетчатой пластиной решетчатой кости (lamina cribrosa ossis ethmoidals). Это самый узкий участок крыши полости носа — шириной всего несколько миллиметров. Верхняя стенка очень тонкая, и при неосторожных оперативных вмешательствах в полости носа возможно повреждение этой тонкой пластинки с возникновением назальной ликвореи. При присоединившейся инфекции возможно воспаление мозговых оболочек. Верхняя стенка пронизана большим количеством (25—30) мелких отверстий, пропускающих в полость носа волокна обонятельного нерва (fila olphactoria) и вену, сопровождающую решетчатую артерию (a. ethmoidals), — источник возможных обильных носовых кровотечений.

Нижняя стенка полости носа отграничивает полость носа от полости рта. Она образована небным отростком верхней челюсти и горизонтальной пластинкой небной кости. Ширина дна полости носа у взрослого 12—15 мм, у новорожденного — 7 мм.

Сзади полость носа сообщается через хоаны с носовой частью глотки, у новорожденного хоаны имеют треугольную или округлую форму размером 6×6 мм2, а к 10-летнему возрасту увеличиваются вдвое. У детей раннего возраста носовые ходы сужены носовыми раковинами. Нижняя носовая раковина плотно прилегает ко дну полости носа, поэтому у детей раннего возраста даже незначительное воспаление слизистой оболочки полости носа приводит к полному выключению носового дыхания, расстройству акта сосания.

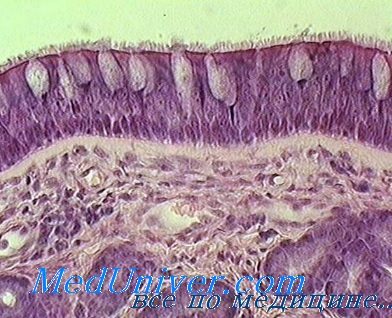

Слизистая оболочка полости носа выстилает две условно выделяемые зоны — обонятельную и дыхательную. Дыхательная область (regio respiratoria) захватывает нижние отделы полости носа (от дна носа до верхних отделов средней раковины и располагающуюся напротив нижнюю часть перегородки носа). Слизистая оболочка дыхательной зоны прочно связана с подлежащими костными и хрящевыми образованиями.

Толщина слизистой оболочки дыхательной зоны около 1 мм. Подслизистая основа отсутствует. Слизистая оболочка полости носа образована клетками мерцательного эпителия, а также большим числом бокаловидных и базальных клеток. На поверхности каждой клетки мерцательного эпителия имеется 200—300 ресничек, которые совершают 160—250 колебаний в минуту. Эти реснички колеблются в направлении задних отделов полости носа, к хоанам. При воспалительных процессах возможна метаплазия клеток мерцательного эпителия в бокаловидные. Базальные клетки способствуют регенерации слизистой оболочки полости носа.

В норме слизистая оболочка полости носа в течение суток выделяет около 500 мл жидкости, что необходимо для нормального функционирования полости носа. При воспалительных процессах выделительная способность слизистой оболочки полости носа возрастает во много раз. Под покровом слизистой оболочки носовых раковин находится ткань, состоящая из сплетения мелких и крупных кровеносных сосудов — “клубка” расширенных вен, напоминающая кавернозную ткань. Стенки вен богато снабжены гладкими мышечными клетками, которые иннервируются волокнами тройничного нерва и под влиянием раздражения его рецепторов могут способствовать наполнению или опорожнению кавернозной ткани, главным образом нижних носовых раковин.

В передненижнем отделе перегородки носа можно выделить особую зону площадью около 1 см2, где имеется большое скопление артериальных и особенно венозных сосудов. Эта кровоточивая зона перегородки носа называется “киссельбахово место”, именно из этой области возникает чаще всего носовое кровотечение.

Обонятельная область (regio olphactoria) захватывает верхние отделы средней раковины, всю верхнюю раковину и располагающуюся напротив нее верхнюю часть перегородки носа. Аксоны (безмякотные нервные волокна) обонятельных клеток в виде 15—20 тонких нервных нитей проходят через отверстия решетчатой пластинки в полость черепа и вступают в обонятельную луковицу. Дендриты второго нейрона подходят к нервным клеткам обонятельного треугольника и достигают подкорковых центров. Далее от этих образований начинаются волокна третьего нейрона, достигающие пирамидальных нейронов коры — центральных отделов обонятельного анализатора вблизи паратерминальной извилины.

Кровоснабжение полости носа

Кровоснабжение полости носа осуществляется ветвями верхнечелюстной артерии (а. та-xilaris). От нее отходит клиновидно-небная артерия (a. sphenopalatina), входящая в полость носа через одноименное отверстие примерно на уровне заднего конца средней раковины. Она дает ветви для боковой стенки носа и перегородки носа, через резцовый канал анастомозирует с большой небной артерией (a. palatina major) и артерией верхней губы (a. labia sup.). Кроме того, в полость носа проникают передняя и задняя решетчатые артерии (аа. etmoidalia), отходящие от верхней глазной артерии (a. ophtalmica sup.), являющейся ветвью внутренней сонной артерии (a. carotis int.).

Кровоснабжение перегородки носа:

1 — киссельбахово место

Таким образом, кровоснабжение полости носа осуществляется из системы внутренней и наружной сонных артерий, поэтому не всегда перевязка наружной сонной артерии приводит к остановке упорного носового кровотечения.

Вены полости носа расположены более поверхностно относительно артерий и образуют в слизистой оболочке носовых раковин и перегородки носа несколько сплетений, одно из которых — киссельбахово место. В задних отделах перегородки носа также имеется скопление венозных сосудов более крупного диаметра.

Отток венозной крови из полости носа идет в нескольких направлениях. Из задних отделов полости носа венозная кровь поступает в крыловидное сплетение, связанное с пещеристым синусом (sinus cavernosus), располагающимся в средней черепной ямке, поэтому при возникновении инфекционного процесса в полости носа и носовой части глотки возможно распространение инфекции в полость черепа.

Из передних отделов полости носа венозная кровь поступает в вены верхней губы (w. labiales), угловые вены (w. angulares), которые через верхнюю глазничную вену также проникают в пещеристый синус. Именно поэтому при фурункуле, располагающемся во входе в нос, также возможно распространение инфекции в полость черепа, среднюю черепную ямку.

Наличие связи передних и задних вен решетчатого лабиринта с венами глазницы может обусловливать переход воспалительного процесса с решетчатого лабиринта на содержимое глазницы. Кроме того, одна из ветвей передних вен решетчатого лабиринта, проходя через решетчатую пластинку, проникает в переднюю черепную ямку, анастомозируя с венами мягкой мозговой оболочки. Из-за густой венозной сети с многочисленными анастомозами в пограничных областях возможно развитие таких тяжелых осложнений, как тромбофлебит челюстно-лицевой области, тромбоз вен глазницы, тромбоз пещеристого синуса, развитие сепсиса.

Лимфатические сосуды

Лимфатические сосуды отводят лимфу в задние отделы полости носа, проникают в носовую часть глотки, обходя сверху и снизу глоточные отверстия слуховых труб, проникают в заглоточные лимфатические узлы, располагающиеся между предпозвоночной фасцией собственной фасцией шеи в рыхлой клетчатке. Часть лимфатических сосудов из полости носа направляется в глубокие шейные узлы. Нагноение лимфатических узлов при воспалительных процессах в полости носа, околоносовых пазухах, а также в среднем ухе в детском возрасте может привести к развитию заглоточных абсцессов. Метастазы при злокачественных новообразованиях полости носа и решетчатого лабиринта также имеют определенную локализацию, обусловленную особенностями лимфооттока: вначале метастазы появляются в заглоточных лимфатических узлах, позже наблюдается увеличение лимфатических узлов по ходу внутренней яремной вены.

Иннервация слизистой оболочки носа

Иннервация слизистой оболочки носа, помимо обонятельного нерва, осуществляется чувствительными волокнами глазного и верхнечелюстного нервов (ветвь тройничного нерва). Периферические ветви этих нервов, иннервируя область глазницы, зубов, анастомозируют между собой, поэтому может возникать иррадиация болей с одних зон, иннервируемых тройничным нервом, на другие (например, из полости носа к зубам и наоборот).

Отток лимфы из слизистой оболочки полости носа

Ю.М. Овчинников, В.П. Гамов

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Слизистая носовой полости. Сосуды носовой полости

Носовая полость выстлана слизистой оболочкой, которая не только покрывает носовую перегородку, носовые ходы с раковинами, но и проникает во все придаточные полости носа. Слизистая оболочка покрыта многослойным мерцательным эпителием, и лишь в своде носа имеется особый обонятельный эпителий.

Наиболее характерной особенностью слизистой оболочки носовой полости является включение в толщу ее кавернозной ткани. Такого рода образования находятся преимущественно на нижних и средних носовых раковинах. Благодаря наличию кавернозной ткани слизистая носа обладает способностью, под влиянием различных раздражителей, видоизменять свой объем, что является одним из проявлений ее защитной функции.

В обонятельной области, т. е. в верхнем отделе носовой полости, слизистая значительно тоньше и, в отличие от розовато-красного цвета всей слизистой, имеет желтоватый оттенок.

Сосуды носовой полости происходят из клиновиднонебной артерии — конечной ветви внутренней челюстной артерии и из глазничной артерии — ветви внутренней сонной артерии. Первая проникает в нос через клиновиднонебное отверстие и дает задние носовые и носонебную артерии. Последняя через резцовое отверстие анастомозирует с небной артерией. В области этого анастомоза, в переднем отделе носовой перегородки у большинства людей видна группа поверхностно расположенных кровеносных сосудов. Этот участок называется местом Киссельбаха (locus Kiesselbach’a). Из глазничной артерии исходят передняя и задняя решетчатые артерии, которые еще в полости черепа делятся на несколько мелких веточек, проникающих через отверстия решетчатой пластинки в полость носа, где главным образом васкуляризируют обонятельную область и отчасти решетчатый лабиринт.

Вены, отличающиеся большим числом и объемом, обычно сопровождают одноименные артерии и изливаются главным образом в переднюю лицевую и глазничную вены. Решетчатые вены непосредственно впадают в большую серповидную пазуху.

Лимфатические сосуды носовой полости образуют в толще слизистой очень тонкую петлистую сеть. Главный отток лимфы происходит в сторону хоан, причем отводящие сосуды частично направляются к глубоким яремным лимфожелезам, а частично — к лимфожелезам заглоточного пространства.

Иннервация носа. Чувствительные веточки слизистая носа получает от глазничного нерва, дающего передний и задний решетчатые нервы, и от 2-й ветви тройничного нерва, которая связана анастомозом с клиновидно-небным узлом. Последний получает вазомоторные и секреторные волокна от сонного сплетения. Специфическая чувствительность обеспечивается обонятельными нитями, которые проникают через отверстия решетчатой пластинки и распределяются в своде носа на боковой и медиальной стенках его.

Разветвления нитей обонятельной луковицы занимают ограниченный участок слизистой свода носа, не превышающий 2—3 кв. см.

– Вернуться в оглавление раздела “отоларингология”

Оглавление темы “Анатомия и физиология носовой полости”:

- Значение носа и горла для человека. Преимущества носового дыхания перед дыханием через рот

- Дыхание через рот как фактор риска туберкулеза. Влияние типа дыхания на развитие лица и грудной клетки

- Влияние носа на сердечно-сосудистую систему. Нос и мозговое кровообращение

- Боль в области носа и ее иррадиация. Рефлекторная деятельность носовой полости

- Рефлекторные болезни носа – эпилепсия и мигрень. Вазомоторный ринит – сенная лихорадка

- Верхние дыхательные пути как очаг инфекции. Системные болезни от верхних дыхательных путей

- Влияние верхних дыхательных путей на ухо, глаза. Значение верхних дыхательных путей для организма

- Анатомия наружного носа. Хрящи наружного носа

- Анатомия внутреннего носа. Носовые ходы

- Слизистая носовой полости. Сосуды носовой полости

Источник

Наиболее крупная артерия носовой полости – клиновиднонёбная (a. sphenopalatine) ветвь верхнечелюстной артерии из системы наружной сонной артерии. Проходя через клиновидно-нёбное отверстие (foramen sphenopalatina) вблизи заднего конца нижней носовой раковины, она обеспечивает кровоснабжение задних отделов полости носа и околоносовых пазух. От нее в полость носа отходят:

задние носовые латеральные артерии (аа. nasalesposteriores late-rales);

перегородочные артерии (a. nasalis septi).

Передневерхние отделы полости носа и область решетчатого лабиринта кровоснабжается глазной артерией (a. ophthalmica) из системы внутренней сонной артерии. От нее через решетчатую пластинку в полость носа отходят:

передняя решетчатая артерия (a. ethmoidalis anterior);

задняя решетчатая артерия (a. ethmoidalis posterior).

Особенностью васкуляризации перегородки носа является образование густой сосудистой сети в слизистой оболочке в передней ее трети – киссельбахово место (locus Kisselbachii). Здесь слизистая оболочка нередко истончена. В этом месте чаще, чем в других отделах перегородки носа, бывают носовые кровотечения, поэтому оно получило название кровоточивой зоны носа.

Венозные сосуды.

Особенностью венозного оттока из полости носа является его связь с венами крыловидного сплетения (plexus pterigoideus) и далее пещеристого синуса (sinus cavernosus), располагающегося в передней черепной ямке. Это создает возможность распространения инфекции по указанным путям и возникновения риногенных и орбитальных внутричерепных осложнений.

Отток лимфы.

Из передних отделов носа он осуществляется в поднижнечелюстные, из средних и задних отделов – в заглоточные и глубокие шейные лимфатические узлы. Возникновение ангины после операции в полости носа можно объяснить вовлечением в воспалительный процесс глубоких шейных лимфатических узлов, что приводит к застою лимфы в миндалинах. Кроме того, лимфатические сосуды полости носа сообщаются с субдуральным и подпаутинным пространством. Этим объясняется возможность возникновения менингита при оперативных вмешательствах в полости носа.

В полости носа различают иннервацию:

обонятельную;

чувствительную;

вегетативную.

Обонятельная иннервация осуществляется обонятельным нервом (n. olphactorius). Обонятельные нити, отходящие от чувствительных клеток обонятельной области (I нейрон), проникают в полость черепа через решетчатую пластинку, где образуют обонятельную луковицу (bulbus olphactorius). Здесь начинается II нейрон, аксоны которого идут в составе обонятельного тракта, проходят через парагиппокампальную извилину (gyrus parahippocampalis) и заканчиваются в коре гиппокампа (hipocampus), являющейся корковым центром обоняния.

Чувствительная иннервация полости носа осуществляется первой (глазной нерв – n. ophtalmicus) и второй (верхнечелюстной нерв – n. maxillaris) ветвями тройничного нерва. От первой ветви отходят передние и задние решетчатые нервы, которые проникают в полость носа вместе с сосудами и иннервируют боковые отделы и свод носовой полости. Вторая ветвь участвует в иннервации носа прямо и через анастомоз с крылонёбным узлом, от которого отходят задние носовые ветви (в основном к перегородке носа). От второй ветви тройничного нерва отходит подглазничный нерв к слизистой оболочке дна полости носа и верхнечелюстной пазухи. Ветви тройничного нерва анастомозируют между собой, что объясняет иррадиацию боли из области носа и околоносовых пазух в область зубов, глаза, твердой мозговой оболочки (боль в области лба, затылка) и т.д. Симпатическая и парасимпатическая (вегетативная) иннервация носа и околоносовых пазух представлена нервом крыловидного канала (видиев нерв), который берет начало от сплетения на внутренней сонной артерии (верхний шейный симпатический узел) и от коленчатого узла лицевого нерва.

Источник

Расширенные сосуды на лице (т. н. купероз) выглядят крайне не эстетично. Особенно пугают женщин красные капилляры на носу, поскольку это наводит окружающих на мысль о хроническом алкоголизме. Цвет прожилок может быть красно-оранжевым, синим, лиловым, что явственно контрастирует с обычным тоном кожи.

Хорошая новость в том, что расширение мелких сосудов не является опасным нарушением здоровья. Плохая — лопнувшие капилляры основательно портят внешний вид лица и ухудшают настроение. Косметологические процедуры помогают мало, поэтому лечение купероза лучше доверить опытному дерматологу.

Формы капиллярных нарушений

Первые проявления купероза можно заметить (и принять своевременные меры), когда сосудистая сетка еще не видна. Сначала на коже возникают очаги покраснения, ощущается жжение, зуд, стянутость. Если внимательно рассмотреть воспаленное место через лупу, то можно увидеть проступающие прожилки.

На второй стадии единичные красные капилляры уже заметны невооруженным глазом. Домашними средствами с ними не справиться. Третья стадия характеризуется распространением прожилок по большей части лица.

Чаще всего поражаются крылья носа, скулы, лоб.

В дерматологии выделяют несколько видов данной патологии:

- Телеангиэктазия. Проявляется образованием сосудистой сеточки на щеках, на носу и возле носа. В теплое время года сетка почти не видна, обострение наступает в осенне-зимний период. Телеангиэктазия может быть врожденной и приобретенной.

- Розацеа. Одна из тяжелых форм купероза. Начальная стадия характеризуется выраженными приливами. Человек резко краснеет в ответ на стресс, температурный раздражитель или прием алкоголя. Причем краснота держится продолжительное время. В дальнейшем на носу и щеках возникают высыпания розового цвета, гнойнички, сосудистые звездочки. Пораженные участки уплотняются, образуя бугристую поверхность и обезображивая лицо. Каких-то специфических возбудителей при исследованиях выявить не удалось.

- Гемангиома. Это доброкачественное новообразование возникает в основном у детей. Чаще всего опухоль рассасывается сама, но при активном росте требует оперативного удаления. Существует также гемангиома паукообразная. На лице возникают яркие пятнышки и расходящимися в разные стороны сосудами. Такие образования исчезают самопроизвольно, не требуя принятия мер.

- Винные пятна. Заболевание носит врожденный характер. Основной симптом — красное или фиолетовое пятно неправильной формы, расположенное в области носа, век, лба, висков. Патология требует обязательного вмешательства, поскольку со временем пятно может давать осложнения. Пораженный участок темнеет, утолщается, покрывается кровоточащими папулами. Самопроизвольного излечения не зафиксировано.

Если замечено расширение капилляров на носу, лучше сразу пойти к дерматологу. Врач оценит степень поражения и назначит процедуры по удалению дефектов, портящих внешность.

Причины расширения капилляров

Чаще всего сосудистые нарушения возникают у людей с чувствительной, тонкой, сухой кожей. В группу риска входят аллергики и страдающие вегетососудистой дистонией.

Купероз также могут вызвать следующие факторы:

- Наследственная предрасположенность.

- Бесконтрольный прием антибиотиков.

- Неправильное питание, в частности — постоянное переедание и пристрастие к острой пище.

- Хронические болезни печени — гепатит, цирроз, холангит, опухоли.

- Увлечение силовыми тренировками.

- Нарушение работы кровеносной и лимфатической систем.

- Резкие перепады температуры, постоянное пребывание на ветру, палящем солнце и морозе. Лопнувшие капилляры — частая проблема геологов, строителей, дворников, поваров.

- Травмы, регулярное механическое воздействие на кожу лица (например, ношение очков с тесной оправой).

- Заболевания крови.

- Многократные процедуры по чистке лица и омоложению кожи, дермабразия, различные пилинги.

- Частое посещение соляриев, саун и парилок.

- Гормональные сбои.

- Злоупотребление никотином, алкоголем, кофе. Соединения, входящие в их структуру, провоцируют истончение и ломкость капилляров.

- Сильный стресс.

- Общее ослабление иммунитета.

- Возрастные изменения в структуре кожи и стенках сосудов.

Еще одна причина купероза — беременность. В период вынашивания плода в организме увеличивается литраж крови, что оказывает повышенное давление на кровеносную систему. Отмечались случаи быстрого развития розацеа во время беременности. В результате лечения патология исчезала, но при каждой следующей беременности возникал рецидив болезни.

Виды лечения

За кожей, склонной к воспалениям и шелушению, нужен ежедневный уход. Дерматологи обычно советуют лимфодренажный массаж, криомассаж, маски с ментолом и витаминами. Летом рекомендуются кремы с фотозащитой, зимой — криопротекторы (кремы с жирами или жирными кислотами). Если проявления купероза становятся заметными, нужно обратиться к более серьезным методам.

Медикаментозное лечение

Лекарственные средства обычно назначают в дополнение к аппаратным способам терапии. Хорошо себя зарекомендовали такие медикаменты:

- Аскорутин;

- Альфа-линолевая кислота;

- Пиноген и Альфа-токоферон;

- Гингко-билоба.

Действие перечисленных препаратов направлено на повышение эластичности капилляров и выведение продуктов метаболизма.

Врач также может посоветовать специальные мази с морскими водорослями, календулой или ромашкой. К ним относятся Алезанс Lierak, Tiande, Sensibio, Uriage Roseliane. Эти средства можно найти в косметических клиниках и в аптеках.

Аппаратные методы

Эффективным способом избавления от расширенных сосудов считается электрокоагуляция. К сосуду подводят специальную иглу и пропускают через нее электрический ток. Под действием разряда поврежденный капилляр разрушается.

Недостаток метода в его болезненности и возможном появлении рубцов.

Те же неприятные последствия имеет и криодеструкция — прижигание сосудов жидким азотом.Чтобы убрать капилляры на носу, сегодня можно воспользоваться более щадящими способами.

Лазерная коагуляция. Поврежденные сосуды спаиваются под воздействием высокой температуры. Через некоторое время они становятся частью соединительной ткани, а рядом образуются новые, здоровые пути для циркуляции крови.

Склеротерапия. В пораженные капилляры вводится специальное вещество (склерозант). Под его воздействием сосуд склеивается и выводится из системы кровотока.

Существует три вида указанной процедуры:

- Микросклерозирование для удаления сосудистой сеточки.

- Склерозирование Foam-Form, когда коагулянт взбивают в пену. Подобная процедура показана для устранения последствий розацеа.

- Эхосклерозирование, проводящееся под контролем лазерного сканера.

Озонотерапия

Участки с красными прожилками обкалывают озоном. Если на лице имеются гемангиомы или уплотнения, инъекция производится непосредственно в область новообразований. В клеточных слоях происходит биохимическая реакция, приводящая к разрушению дефектных сосудов. Насыщение подкожных слоев кислородом одновременно дает омолаживающий эффект.

Фотоомоложение

На участки со слабой сеточкой воздействуют высокоинтенсивными световыми импульсами. Лучи аппарата склеивают стенки капилляров. Через несколько дней они становятся незаметными.

Мезотерапия

Рекомендуется для лечения слабовыраженного купероза. Под кожу вводится витаминный мезококтейль, назначение которого — укрепить стенки сосудов и устранить в них застойные явления.

Советы народной медицины

.jpg)

Убрать расширенные сосуды с помощью народных рецептов не получится, но с их помощью можно снять воспалительный процесс, уменьшить ломкость сосудов и повысить их тонус.

Хорошо помогает сокотерапия, где основным компонентом считается свежеотжатый сок белокочанной капусты. Чтобы смягчить его горьковатый вкус, добавляют сливовый или морковный сок.

Укрепляющее действие на кожу оказывают следующие средства:

- Водные настои ромашки, подорожника и календулы;

- Компрессы из размятой и смешанной с молоком петрушки;

- Маски из сырого картофеля;

- Примочки из бодяги.

Нельзя использовать разогревающие составы, а также маски с продуктами пчеловодства. Нежелательно прибегать к таким мерам, как протирание кожи уксусом или экстрактом красного перца. Вместо положительного эффекта можно получить ожог лица.

В заключение. Комплексная терапия поможет снять симптомы купероза, но проблема с сосудами никуда не денется. Лишь профилактика и выполнение указаний дерматолога смогут надолго отодвинуть то время, когда сосудистая сеточка вновь проступит на лице.

Мы настоятельно рекомендуем не заниматься самолечением, лучше обратитесь к своему лечащему доктору. Все материалы на сайте носят ознакомительный характер!

Источник