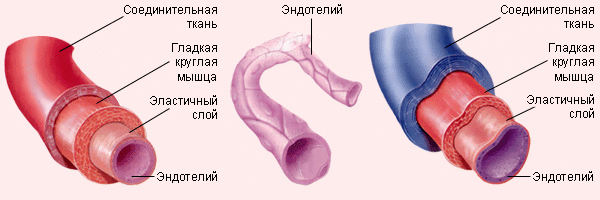

Схематичное строение стенок артерий вен лимфатических сосудов

Ответ.

Сосуды представляют собой систему полых эластичных трубок различного строения, диаметра и механических свойств, заполненных кровью. В общем случае в зависимости от направления движения крови сосуды делятся на: артерии, по которым кровь отводится от сердца и поступает к органам, и вены – сосуды, кровь в которых течёт по направлению к сердцу и капилляры. В отличие от артерий, вены имеют более тонкие стенки, которые содержат меньше мышечной и эластичной ткани.

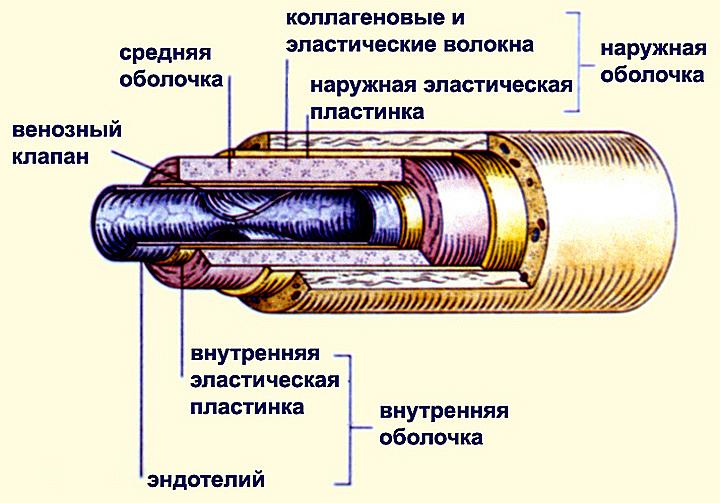

Вены несут кровь в противоположном по отношению к артериям направлении, от органов к сердцу. Стенки их устроены по тому же плану, что и стенки артерий, но они значительно тоньше и в них меньше эластической и мышечной ткани, благодаря чему пустые вены спадаются, просвет же артерий на поперечном разрезе зияет; вены, сливаясь друг с другом, образуют крупные венозные стволы – вены, впадающие в сердце. Вены широко анастомозируют между собой, образуя венозные сплетения.

Вены и лимфатические сосуды также имеют соединительнотканный наружный и гладкомышечный средний слой, однако последний не такой мощный. Стенки вен и лимфатических сосудов эластичны и легко сдавливаются скелетными мышцами, через которые они проходят. Внутренний эпителиальный слой средних по размеру вен и лимфатических сосудов образует кармановидные клапаны. Они не дают крови и лимфе течь в обратном направлении. Когда скелетные мышцы растягивают эти сосуды, давление в них снижается и кровь из задних сегментов переходит вперед. Когда же скелетные мышцы начинают сжимать эти сосуды, кровь давит с одинаковой силой на все стенки. Под давлением крови клапаны закрываются, путь назад оказывается закрытым – кровь может двигаться только вперед.

Стенки кровеносных сосудов имеют собственные обслуживающие их гонкие артерии и вены, vasa vasorum. Они отходят или от того же ствола, стенку которого снабжают кровью, или от соседнего и проходят в соединительнотканном слое, окружающем кровеносные сосуды и более или менее тесно связанном с их наружной оболочкой; этот слой носит название сосудистого влагалища, vagina vasorum. В стенке артерий и вен заложены многочисленные нервные окончания (рецепторы и эффекторы), связанные с центральной нервной системой, благодаря чему по механизму рефлексов осуществляется нервная регуляция кровообращения. Кровеносные сосуды представляют обширные рефлексогенные зоны, играющие большую роль в нейро-гуморальной регуляции обмена веществ.

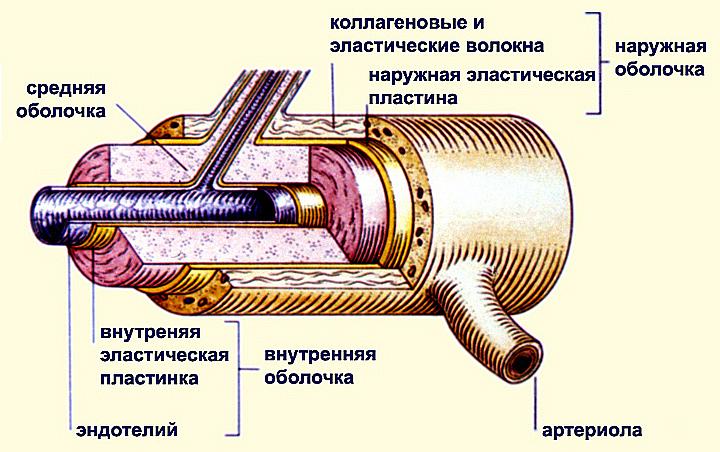

Артерии – это сосуды, несущие кровь от сердца к органам и тканям.

Стенка артерий состоит из 3-х слоёв:

1) внутренний (эндотелиальный) – образован из однослойного плоского эпителия, лежащего на соединительнотканной основе.

2) средний (мышечный) – образован циркулярно расположенными гладкими мышечными волокнами, а также эластическими элементами.

3) наружный (адвентициальный) – состоит из рыхлой соединительной ткани.

В зависимости от степени развития мышечных или эластических элементов среднего слоя различают:

а) Артерии эластического типа (аорта, легочной ствол) – имеют сильно развитые эластические волокна, придающие им упругость. Это очень важно, так как сердце выбрасывает в них кровь с большой силой.

б) Артерии мышечно-эластического типа (подключичная, сонная, бедренная, плечевая) – мышечные и эластичные волокна развиты у них в одинаковой степени.

в) Артерии мышечного типа (все остальные) – эластические волокна слабо развиты.

Крупная артерия в разрезе

Крупная вена в разрезе.

Таким образом, все сосуды, кроме кровеносных и лимфатических капилляров, состоят из трех слоев. Наружный слой состоит из соединительной ткани, средний слой – из гладкой мышечной ткани и, наконец, внутренний – из однослойного эпителия. В капиллярах остается только внутренний слой. Наиболее толстые стенки у артерий. Им приходится выдерживать большое давление крови, выталкиваемой в них сердцем. У артерий мощная соединительнотканная наружная оболочка и мышечный слой. Благодаря гладким мышцам, сжимающим сосуд, кровь получает дополнительное ускорение. Этому же способствует соединительнотканная наружная оболочка: при наполнении артерии кровью она растягивается, а потом в силу своей эластичности давит на содержимое сосуда. Вены и лимфатические сосуды также имеют соединительнотканный наружный и гладкомышечный средний слой, однако последний не такой мощный. Стенки вен и лимфатических сосудов эластичны и легко сдавливаются скелетными мышцами, через которые они проходят. Внутренний эпителиальный слой средних по размеру вен и лимфатических сосудов образует кармановидные клапаны. Они не дают крови и лимфе течь в обратном направлении. Когда скелетные мышцы растягивают эти сосуды, давление в них снижается и кровь из задних сегментов переходит вперед. Когда же скелетные мышцы начинают сжимать эти сосуды, кровь давит с одинаковой силой на все стенки. Под давлением крови клапаны закрываются, путь назад оказывается закрытым – кровь может двигаться только вперед.

Источник

Артерии – цилиндровые трубки по которых кровь течет от сердца к органам и тканям. Стенки артерий состоят из трех рдел:

1. Внешней – сполучнотканинной оболочки.

2. Среднего – гладкие волокна между которыми являются эластичными волокнами.

Гладкие мускульные волокна скорочуючись и розслаблюючись. Суживают и расширяют артерии, таким образом регулируют ток крови в них. Эластичные волокна предоставляют артериям упругих свойств.

Периодическое вталкивание крови желудочком благодаря упругости артерий превращается в непрерывное движение крови по сосудам.

Внешний и средний слои имеют и коллагеновые волокна, которые осуществляют сопротивление при розтягненни сосудов.

1.Внутренний – ендотемальний слой.

Крупные артерии (аорта, подключичные и сонные артерии) имеют толстые стенки, потому выдерживают большое давление крови. Мелкие артерии – артериолы, средний слой содержит только гладкие мышцы.

Вены – собирают кровь от органов и несут ее к сердцу. Их стенки состоят из тех же оболочек, что и стенки артерий, но имеют меньше гладких мускульных и эластичных волокон (стенки тоньше, диаметр больше). Менее эластичные и легко растягиваются. Имеют полулунные клапаны (за исключением полых), которые обеспечивают течение крови только в одном направлении (к сердцу).

Кровь в венах течет под небольшим давлением потому на движение крови в венах большое влияние осуществляют окружающие ткани, особенно скелетные мышцы. Кроме того, движению крови к сердцу способствует растягивание полых вен в грудной клетке во время вдоха.

Венулы – мелкие вены.

Капилляры – мельчайшие кровеносные сосуды расположены во всех тканях между артериями и венами. Основная функция капилляров – обеспечение обмена газами и питательными веществами между кровью и тканями. Тонкая стенка капилляров образована лишь одним слоем плоских ендотелиальних клеток. Через нее легко проходят газы крови, продукты обмена веществ, питательные вещества, витамины, гормоны и лейкоциты (при необходимости).

Много капилляров в железах, мозге; мало в сухожилиях.

Капилляры могут открываться и закрываться, изменяя кровоснабжение тканей.

Рух крови по сосудам, кровяное давление в них. Пульс.

Кровь двигается по сосудам в результате: ритмичной работы сердца, разницы тискив в разных частях кровеносной системы, присисной действия грудной полости.

Ритмичная работа сердца создает и поддерживает разницу давления в сосудах. Во время сокращения сердца кровь под давлением выталкивается в артерии. За время прохождения крови по сосудам энергия давления тратится. Потому давление крови постепенно уменьшается. В аорте он наивысший 120-150 мм.рт.ст., в артериях – до 120 мм.рт.ст., в капиллярах до 20, а в полых венах от 3-8 мм.рт.ст. к минимальному (-5) (ниже атмосферного). По закону физики жидкость двигается от участка с высшим давлением к участку с более низким.

Артериальное кровяное давление не является постоянной величиной. Он пульсирует в такт с сокращениями сердца: в момент систолы давление повышается до 120-130 мм.рт.ст. (систоличний давление), а во время диастолы снижается до 80-90 мм.рт.ст. (диастоличний). Эти пульсовые колебания давления происходят одновременно с пульсовыми колебаниями артериальной стенки.

Кровяное давление у человека измеряют в плечевой артерии, сопоставляя его с атмосферным. Для этого на плечо одевают резиновую манжету соединенную с манометром. В манжету нагнетают воздух пока пульс на запястье не исчезнет. Значат, что плечевая артерия сжата большим внешним давлением и кровь по ней не течет. Потом, постепенно выпуская воздух из манжеты, следят за появлением пульса. В этот момент давление в артерии становится немного большим, чем давление в манжете, и кровь, а вместе с ней и пульсовая волна начинают доходить к запястью. Показатели манометра в это время и будут характеризовать кровяное давление в плечевой артерии.

В норме сосуды находятся в состоянии некоторого напряжения – тонуса. При некоторых заболеваниях тонус сосуда нарушается. Когда увеличивается тонус, сосуды сужаются. Давление в кровеносной системе повышается (гипертония). При этом увеличивается нагрузка на сердце. Снижено давление – гипотония. В этом случае нарушается кровоснабжение органов. Ухудшаются условия их работы.

Пульс. При сокращении желудочков кровь выбрасывающая в аорту, повышая в ней давление. Волна, которая возникает при этом в ее стенке, распространяется с определенной скоростью от аорты к артериям. Ритмичные колебания стенки артерий. Вызванные повышением давления в аорте во время систолы, называется пульсом.

Пульс можно определить в местах, где большие артерии подходят близко к поверхности тела (запястье, виски, стороны шеи). Каждое колебание отвечает сокращению сердца. Потому за пульсом можно определить частоту сердечных сокращений за 1 хв. Частота пульса индивидуальна ( у взрослых в норме 60-75 уд/хв.).

Страницы: 1 2 3

Источник

BOOK

18.1. –

18.1.1.

18.1.1.1.

18.1.1.2.

18.1.1.3.

18.1.2.

18.1.2.1.

18.1.2.2.

18.1.3.

18.1.4. –

18.1.4.1.

18.1.4.2.

18.1.5.

18.1.5.1.

18.1.5.2.

18.2.

18.2.1.

18.2.2.

18.2.2.1. , –

18.2.2.2.

18.2.3. –

18.2.4.

18.2.4.1.

18.2.4.2. –

18.3.

18.3.1. ,

18.3.1.1.

18.3.1.2. :

18.3.1.3.

18.3.1.4.

18.3.1.5.

18.3.1.6.

18.3.1.7.

18.3.2. – ()

18.3.2.1.

18.3.2.2.

18.3.3.

18.3.3.1.

18.3.3.2.

18.1. –

18.1.1.

18.1.1.1.

| 1. . 2. : 3. , – . 4. ) – , . ) . – (), , ;

| – .

|

| . .. “” – . ) , , ” “. 5. ) ( ) , – . )

| |

18.1.1.2.

, – . 1. ) : ) , 2 . 2. ) : | – .

|

)

| |

18.1.1.3.

| ) : , . ) .. . | ||

| , , , . | ||

18.1.2.

18.1.2.1.

1. ) 1 5 .

) (W = 5 /) “” –

,

,

..

2. , :

) vi – ,

) di – ,

) D Pi – .

3. , :

) So,i – ,

) ni – , , ,

) li – ,

) ti – ,

) Lo,i – .

4. ( *) .-

vi , ( /c ) | (*) So,i (2) | di | (*) ni | D Pi ( . .) | (*) li | (*) ti ( ) | (*) Lo,i | |

| 1) | 0,45 | 1,8 | 15,3 | 1 | 98 97 | 60 | 1,3 | 60 |

| 2) | 0,4 | 2,1 | 2,5 | 43 | 97 72 | 47 | 1,2 | 20 |

| 3) | 0,2 | 4,2 | 0,5 | 2100 | 7232 | 6 | 0,3 | 126 |

| 4) – | 0,0001 | 830 | 8 | 1,7 109 | 3215 | 1,2 | 12 | 2000 |

| 5) | 0,05 | 16,8 | 0,75 | 3800 | 1510 | 6,6 | 1,3 | 250 |

| 6) | 0,2 | 4,2 | 2,7 | 73 | 10-1,3 | 49 | 2,5 | 35 |

| 7) | 0,36 | 2,3 | 12 | 2 | -1,3-2 | 31,5 | 1,0 | 63 |

18.1.2.2.

8 , .

(vi ): | ( ) . |

| (So,i ) | ) , , – , . ) . , . . . |

| (di ): | . |

| (ni ) | ) . , 2 ; , , . . , , , , . ) – 2 . |

(D Pi) | ) –

)

|

| (li) | ) , , . ) . 1 . . .. , , –

|

| (ti ) | ) ti :

, . ) , , (12 ) , – . |

| . (Lo,i ) | ) . ) – 2000 !! ( .) |

18.1.3.

, .

| 1. ) , . ) . | – .

|

)

2. ) , . ) , , , . | |

| 1. ) , (. 8.3.3.2). ) , . 2. ) . ) . ) , ( ) . | |

| 1. ) – (ductus thoracicus) (1). ) 75 % (2). 2. , (3). 3. , , (4). | |

| 1. , – . 2. , , . | |

18.1.4. –

18.1.4.1.

1. – .-

2. ) –

,

,

.

) , (, , , ) .

18.1.4.2.

| 1, -. – . . . | |

) ( )

| ) ( )

|

| 1. ( . 6.2.2.1) (1). 2. (2) (3). 3. (4) (5). | |

18.1.5.

18.1.5.1. , ,

| ) (, , ) . ) , 3 :

) . | |

| I. (tunica intima) | 1. – ( ), . 2. . ) , . ) . 3. ( ) – . 4. ) – , . ) . |

| II. (tunica ) | 1. ( ) –

2. , , , ( -) . 3. , – , , , (. 11.4.1.1). |

| III. (tunica externa, adventitia) | 1. – , , . 2. . 3. ) –

) vasa vasorum . |

18.1.5.2.

– ,

– . –

| I. ( ). II. – , . III. :

| ) . ) .. ( ). |

.

18.2.

18.2.1.

3 :

| |

| – | 1. – . 2. ) , . ) – . ) , . |

| – – | 1. , :

2. . |

| 2. , .. . 2. ) . ) “” :

| |

18.2.2.

18.2.2.1. , –

.

| I. 1. (. 18.1.5.1), 3 : (1), (2), ; ( ) – (3) . 2. . | 2. – . . -.

|

) ( ) ;

) . | |

| II. 1. 60-70 (4), . ( ) | |

| . 2. ) (5), . ) – . |  |

| III. 1. , , ,

2. , vasa vasorum , . | |

18.2.2.2.

I.

| 3,-. – . . . | |

) ( )

| ) ( )

|

| 1. . 1.1.3.3, – . 2. ) , , (II) (1). ) , . 3. ) (I) . ) , . 4. (III) . | |

II.

| 1. ) (1), ( ) , . ) , . 1.1.4, – . 2. (. 18.1.5), , , , , ( , ). | 4. – . .

|

18.2.3. –

.

( , ). |

| , ( ) t. . |

| t. externa ( –

|

18.2.4.

18.2.4.1.

| I. 1. ) Ÿ , (1), . ) : t. . ) ( ) . 2. (2) . 3. (3), . II. 1. ) – (5). ) , – . | 5,-. – . -. ) ( )

) ( )

|

| 2. (4); . | |

| III. , , . . | |

18.2.4.2. –

I.

| 6,-. – – . -. | |

| 1. (. 18.1.1.1), , – . 2. – (I), (II), (III), (IV), – (II) (I). 3. : (IV) , . 4. . – ) tunica intima: (1.), (1.), (1.); | ) ( )

) ( )

|

| ) ( ) tunica (2), (2.), (2); ) (3) . | |

II.

| ) . ) , . | ||

| I. | ) – . ) – . | . |

| II. | . | . |

| III. | – – . | . |

18.3.

1. . 18.1.1.1, 4- :

,

,

,

– ().

2. vasa vasorum .

18.3.1. ,

:

18.3.1.1.

I. ,

1.

,

.

2. ,

t. intima

,

t. – 1-2 , ,

t. externa – .

II.

| 1. – ( ),

2. , -, (. 14.1.3.1) – , , -, (, .) – . |

; , ; , , , . |

III.

| : (1); –

(6) – (6.); (7), .. (8) . | – ; .

|

18.3.1.2. :

I.

| 1. ) (. 18.1.5.2): (1) (4), (2) , (5). ) , , . 2. ) . ) 3 : | – .

|

| |

II.

| 1. . 2. ) () , , (1) (2) (3), (4) . ) (5). 3. ) . ) , . | |

| – | 1. ) (1) – (6). ) . 2. , : ( ), ( ), ( ) .. |

| – | 1. ) (7) . ) , , , – 20-30 ( ). 2. ) – ( , ), – . )

|

18.3.1.3.

I.

| – . | |

| 1. : (1), (2) (3) , (4), – (5) (6). 2. . |

|

II.

| – . | |

| 1. ) . ) – (1) (2). 2. ) (3) . ) (4) , (5) (6). 3. , (7). |

|

18.3.1.4.

. .

,

– , , .

| I. | 1. ) , . ) , – , , (. 2.2.3.1). 2. , –

|

| II. | . 1. (), . 2. ) (., ), . ) , (). ) . , , , . . , – . |

| III. | ) , ( ..) . ) ( ). |

| IV. – | :

|

18.3.1.5.

.

| I. | , -, , -, . |

| II. – | , .. . |

| III. | 1. ) (. 18.3.1.2), ( ) – (). ) ( ). 2. , , . |

| IV. – | , . |

, .

18.3.1.6.

1. , 3 , ,-

, .

2. , .

1. ( 30 ) | , , . |

| 2. ( 50 ) | . |

| 3. ( 100 ) | – 1-2 – . |

18.3.1.7.

| 7,-. – , , . ( ). -. | |

1. ” ” , . 2. – (2), , (1) . | ) ( )

|

1. – (I). 2. Ÿ

“” . | ) ( )

|

1. – (II). 2. ) ( ) . ) (1) (2). | ) ( )

|

1. – (II) (I). 2. ) “” – ; ) , . 3. (1) . | ) ( )

|

1. , (1) (2). 2. : ) ” “, ; ) , , . | ) ( )

|

18.3.2. – ()

18.3.2.1.

.

– 5 .

18.3.2.2.

| 1. | ) . ) . |

| 2. | ) – , . ) . |

| 3. () | – , . |

| 4. () | , . |

| 5. () | – . . |

18.3.3.

18.3.3.1.

.

– .

| 1. | – () (. 18.1.3). | |

| 2. | ) , (. 18.1.5.2). ) .. (1). | |

| 3. | . | |

| 4. – | ) (, ) (2). ) ( ) , . ) . | . – – .

|

18.3.3.2.

| 8. – . . ) . ) . | |

) |

) |

| 1. , . 2. , (1). | 1. (1). – 2. . |

Источник