Широкий сосуд в легком

Легочный ствол (truncus pulmonalis) диаметром 30 мм выходит из правого желудочка сердца, от которого он отграничен своим клапаном. Начало легочного ствола и соответственно его отверстие проецируются на переднюю грудную стенку над местом прикрепления хряща III левого ребра к грудине. Легочный ствол расположен кпереди от остальных крупных сосудов основания сердца (аорты и верхней полой вены). Справа и позади него находится восходящая часть аорты, а слева прилежит левое ушко сердца. Легочный ствол, находящийся в перикардиальной полости, направляется впереди аорты влево и кзади и на уровне IV грудного позвонка (хряща II левого ребра) делится на правую и левую легочные артерии. Это место называется бифуркацией легочного ствола (bifurcаtio tninci pulmonalis). Между бифуркацией легочного ствола и дугой аорты расположена короткая артериальная связка(ligamentum arteriosum), представляющая собой заросший артериальный (боталлов) проток (ductus arteriosus).

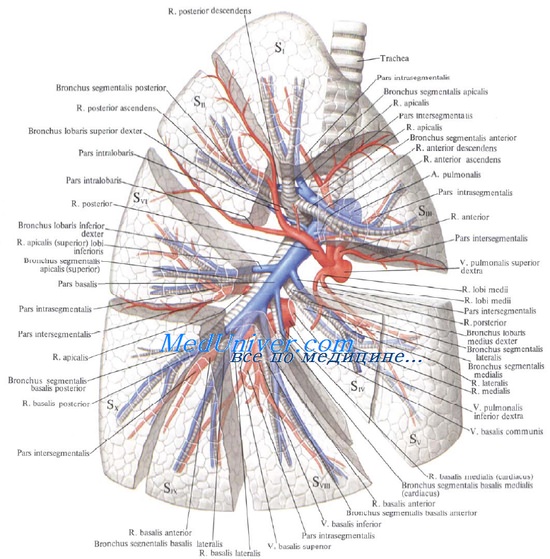

Правая легочная артерия (a.pulmonаlis d) диаметром 21 мм следует вправо к воротам правого легкого позади восходящей части аорты и конечного отдела верхней полой вены и кпереди от правого бронха. В области ворот правого легкого впереди и под правым главным бронхом правая легочная артерия разделяется на три долевые ветви. Каждая долевая ветвь в соответствующей доле легкого в свою очередь делится на сегментарные ветви. В верхней доле правого легкого различают верхушечную ветвь (r.apicаlis), задние нисходящую и восходящую ветви (rr.posteriores descendens et ascendens), передние нисходящую и восходящую ветви(rr.anteriores descendens et ascendens), которые следуют в верхушечный, задний и передний сегменты правого легкого.

Ветвь средней доли (rr.lobi medii) делится на две ветви – латеральную и медиальную (r.lateralis et r.mediаlis).

Эти ветви идут к латеральному и медиальному сегментам средней доли правого легкого. К ветвям нижней доли (rr.lobi inferioris) относятся верхняя (верхушечная) ветвь нижней доли [r.superior (apicаlis) lobi inferioris], направляющаяся к верхушечному (верхнему) сегменту нижней доли правого легкого, а также базальная часть(pars basаlis). Последняя делится на 4 ветви: медиальную, переднюю, латеральную и заднюю (rr.basаles mediаlis, anterior, laterаlis et posterior). Они несут кровь в одноименные базальные сегменты нижней доли правого легкого.

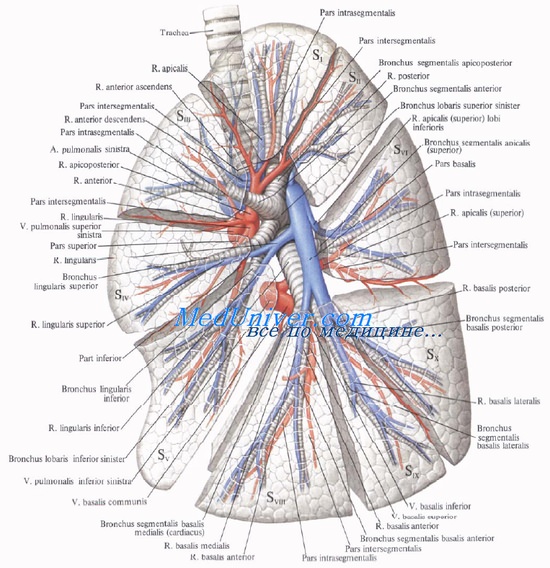

Левая легочная артерия (a.pulmonаlis sinistra) короче и тоньше правой, проходит от бифуркации легочного ствола по кратчайшему пути к воротам левого легкого в поперечном направлении впереди нисходящей части аорты и левого бронха. На своем пути артерия перекрещивает левый главный бронх, а в воротах легкого располагается над ним. Соответственно двум долям левого легкого легочная артерия делится на две ветви. Одна из них распадается на сегментарные ветви в пределах верхней доли, вторая – базальная часть – своими ветвями кровоснабжает сегменты нижней доли левого легкого.

К сегментам верхней доли левого легкого направляются ветви верхней доли (rr.lobi superioris), которые отдают верхушечную ветвь(r.apicаlis), передние восходящую и нисходящую (rr.anteriores ascendens et descendens), заднюю (r.posterior) и язычковую(r.lingulаris) ветви. Верхняя ветвь нижней доли (r.superior lobi inferioris), как и в правом легком, следует в нижнюю долю левого легкого, к его верхнему сегменту. Вторая долевая ветвь – базальная часть (pars basаlis) делится на четыре базальные сегментарные ветви: медиальную, латеральную, переднюю и заднюю (rr.basаles mediаlis, laterаlis, anterior et posterior), которые разветвляются в соответствующих базальных сегментах нижней доли левого легкого.

В ткани легкого (под плеврой и в области дыхательных бронхиол) мелкие ветви легочной артерии и бронхиальных ветвей, отходящих от грудной части аорты, образуют системы меж- артериальных анастомозов. Эти анастомозы являются единственным местом в сосудистой системе, в котором возможно движение крови по короткому пути из большого круга кровообращения непосредственно в малый круг.

На рисунке представлены артерии, соответствующие сегментам легких.

Правое лёгкое

Верхняя доля

- верхушечный (S1);

- задний (S2);

- передний (S3).

Средняя доля

- латеральный (S4);

- медиальный (S5).

Нижняя доля

- верхний (S6)

- ;медиобазальный (S7);

- переднебазальный (S8);

- латеральнобазальный (S9);

- заднебазальный (S10).

Левое лёгкое

Верхняя доля

- верхушечно-задний (S1+2);

- передний (S3);

- верхний язычковый (S4);

- нижний язычковый (S5).

Нижняя доля

- верхний (S6);

- переднебазальный (S8);

- латеральнобазальный, или латеробазальный (S9);

- заднебазальный (S10).

ЛЕГОЧНЫЕ ВЕНЫ

Из капилляров легкого начинаются венулы, которые сливаются в более крупные вены и в каждом легком формируют по две легочные вены.

Из двух правых легочных вен больший диаметр имеет верхняя, так как по ней оттекает кровь от двух долей правого легкого (верхней и средней). Из двух левых легочных вен больший диаметр имеет нижняя вена. В воротах правого и левого легких легочные вены занимают их нижнюю часть. В задней верхней части корня правого легкого расположен главный правый бронх, кпереди и книзу от него – правая легочная артерия.

- ЛВЛВ – левая верхняя легочная вена

- ПВЛВ – правая верхняя легочная вена

- НЛВ – нижняя легочная вена

- ПЛА – правая легочная артерия

- ЛЛА – левая легочная артерия

У левого легкого сверху находится легочная артерия, кзади и книзу от нее – левый главный бронх. У правого легкого легочные вены лежат ниже артерии, следуют почти горизонтально и на своем пути к сердцу располагаются позади верхней полой вены, правого предсердия и восходящей части аорты. Обе левые легочные вены, которые несколько короче правых, находятся под левым главным бронхом и направляются к сердцу также в поперечном направлении, кпереди от нисходящей части аорты. Правые и левые легочные вены, прободая перикард, впадают в левое предсердие (их конечные отделы покрыты эпикардом).

Из капилляров легкого начинаются венулы, которые сливаются в более крупные вены и в каждом легком формируют по две легочные вены.

Из двух правых легочных вен больший диаметр имеет верхняя, так как по ней оттекает кровь от двух долей правого легкого (верхней и средней). Из двух левых легочных вен больший диаметр имеет нижняя вена. В воротах правого и левого легких легочные вены занимают их нижнюю часть. В задней верхней части корня правого легкого расположен главный правый бронх, кпереди и книзу от него – правая легочная артерия.

У левого легкого сверху находится легочная артерия, кзади и книзу от нее – левый главный бронх. У правого легкого легочные вены лежат ниже артерии, следуют почти горизонтально и на своем пути к сердцу располагаются позади верхней полой вены, правого предсердия и восходящей части аорты. Обе левые легочные вены, которые несколько короче правых, находятся под левым главным бронхом и направляются к сердцу также в поперечном направлении, кпереди от нисходящей части аорты. Правые и левые легочные вены, прободая перикард, впадают в левое предсердие (их конечные отделы покрыты эпикардом).

Правая верхняя легочная вена (v.pulmonаlis d superior) собирает кровь не только от верхней, но и от средней доли правого легкого. От верхней доли правого легкого кровь оттекает по трем венам (притокам): верхушечной, передней и задней. Каждая из них в свою очередь формируется из слияния более мелких вен: внутрисегментарной, межсегментарной и др. От средней доли правого легкого отток крови происходит по вене средней доли(v.lobi medii), образующейся из латеральной и медиальной частей (вен).

Правая нижняя легочная вена (v.pulmonаlis d inferior) собирает кровь от пяти сегментов нижней доли правого легкого: верхнего и базальных – медиального, латерального, переднего и заднего. От первого из них кровь оттекает по верхней вене, которая образуется в результате слияния двух частей (вен) – внутрисегментарной и межсегментарной. От всех базальных сегментов кровь оттекает по общей базальной вене, формирующейся из двух притоков – верхней и нижней базальных вен. Общая базальная вена, сливаясь с верхней веной нижней доли, формирует правую нижнюю легочную вену.

Левая верхняя легочная вена (v.pulmonаlis sinistra superior) собирает кровь из верхней доли левого легкого (ее верхушечнозаднего, переднего, а также верхнего и нижнего язычковых сегментов). Эта вена имеет три притока: задневерхушечную, переднюю и язычковую вены. Каждая из них образуется из слияния двух частей (вен): задневерхушечная вена – из внутрисегментарной и межсегментарной; передняя вена – из внутрисегментарной и межсегментарной и язычковая вена – из верхней и нижней частей (вен).

Левая нижняя легочная вена (v.pulmonаlis sinistra inferior) более крупная, чем одноименная правая вена, выносит кровь из нижней доли левого легкого. От верхнего сегмента нижней доли левого легкого отходит верхняя вена, которая образуется из слияния двух частей (вен) – внутрисегментарной и межсегментар- ной. От всех базальных сегментов нижней доли левого легкого, как и в правом легком, кровь оттекает по общей базальной вене. Она образуется от слияния верхней и нижней базальных вен. В верхнюю из них впадает передняя базальная вена, которая, в свою очередь, сливается из двух частей (вен) – внутрисегментарной и межсегментарной. В результате слияния верхней вены и общей базальной вены формируется левая нижняя легочная вена.

Источник:

- WIkipedia

- Vmedicine

- Grainger & Allisons Diagnostic Radiology

Источник

Причины расширения легочной артерии. Правожелудочковая недостаточность. Синдром Пиквика.Имеются обычно 4 причины выраженного расширения легочной артерии: а) легочная гипертония как вторичное явление при митральном стенозе, б) легочная гипертония при так называемом первичном склерозе легочной артерии; большинство случаев первичного склероза легочной артерии, однако, являются, вероятно, вторичными следствиями тромбоэмболии легочных сосудов, в) шунт слева направо ведет к перегрузке в малом круге прежде всего при дефекте в перегородке предсердий и при открытом боталловом протоке, г) постстенотическое расширение при стенозе легочной артерии. Другие заболевания, обусловливающие легочное сердце, редко ведут к рентгенологически выявляемому расширению легочной артерии. О наличии легочной гипертонии говорят также наблюдаемые при рентгенологическом исследовании линии Керли (Kerley). Это горизонтальные узкие затемнения над реберно-диафрагмальным синусом. Полагают, что они вызываются расширением лимфатических сосудов и утолщением заключающих их в себе межлобулярных щелей. При наличии линий Керли имеется налицо «легочное капиллярное давление», превышающее 20 мм ртутного столба (в норме 5-7 мм), что при митральных стенозах говорит о сужении митрального отверстия до просвета менее 1 см2 (van der Hauwaert, de Witte, Jossens). В отличие от полосчатых ателектазов эти линии Керли отграничены более резко и обычно они также более узкие. При эмфиземе пальпаторные и аускультативные признаки не выражены вследствие прикрытия сердца раздутыми легкими. Вместе с тем описанная выше диффузно усиленная пульсация над правым сердцем наблюдается также при возбужденной сердечной деятельности у лиц с повышенной вегетативной возбудимостью и при тиреотоксикозе.

На ЭКГ выраженный правый тип не обязателен. Особенно редко наблюдается он при эмфиземе. При остром легочном сердце, вызванном инфарктом легкого, наблюдаются картины, напоминающие инфаркт задней стенки миокарда. Из явлений недостаточности при легочном сердце выделяется одышка, которая обусловлена преимущественно поражением легких. Одышка обычно не носит характера ортопноэ, что является важным отличительным признаком от сердечной одышки. Сами больные субъективно почти не чувствуют одышки. Дыхание поверхностное (паралич дыхательного центра на почве гипоксемии и ацидоза). Наблюдаются также симптомы правожелудочковой недостаточности, но обычно не в такой резкой степени, как при пороках клапанов. Правожелудочковая недостаточность, т. е. застой в большом круге с повышенным венозным давлением, удлиненным временем кровотока «рука-ухо», задержкой жидкости, которая клинически выражается расширением, набуханием вен, застойной печенью, отеками, асцитом и застойными почками. В основе ее могут лежать следующие причины. 1. Чаще всего это результат левожелудочковой недостаточности при всех состояниях, ведущих к таковой, потому что правое сердце уже не в состоянии справиться с повышенными требованиями, обусловленными застоем в легких. 2. При диффузном поражении миокарда недостаточность правого желудочка появляется обычно раньше недостаточности левого желудочка и держится более упорно (например, при различных формах миокардита). 3. Легочное сердце. 4. Стеноз правого венозного отверстия (редко). 5. Pericarditis constrictiva – сдавливающий перикардит. Синдромом Бернгейма (Bernheim) обозначают чистую правожелудочковую недостаточность, которая возникает вследствие сужения правого желудочка гипертрофированной или прогнувшейся межжелудочковой перегородкой. К такой гипертрофии левого желудочка могут вести стеноз аорты, гипертония, реже-нарушения питания левого желудочка. Этот синдром, описанный впервые у детей, редко наблюдается у взрослых, поскольку для его констатирования требуются строгие критерии, т. е. полное отсутствие левожелудочковой недостаточности. Сравнительно редким, но хорошо очерченным и очень примечательным синдромом является альвеолярная гиповентиляция со всеми ее последствиями (включая и легочное сердце) на почве очень сильного ожирения (синдром Пиквика). Лица с весом 120 кг и выше, больные полицитемией, цианозом, недостаточным насыщением артериальной крови кислородом отличаются характерным признаком- сонливостью, одолевающей в любом положении тела (как у ожиревшего мальчика в «Записках Пиквикского клуба» Чарльза Диккенса), из которой их, однако, легко вывести. Этот синдром исчезает при снижении веса тела, чем он отличается от других форм легочного сердца (Berlyne). – Также рекомендуем “Миокардозы. Тиреотоксическое сердце.” Оглавление темы “Причины сердечной недостаточности.”: 1. Причины гемодинамической сердечной недостаточности. Диагностика причин гемодинамической сердечной недостаточности. 2. Хроническая перегрузка миокарда. Гипертоническое сердце. 3. Перегрузка сердца в результате увеличения потребности. Оценка размеров сердца. 4. Увеличение размеров сердца. Увеличение левого желудочка сердца. 5. Повышенное сопротивление в малом круге. Легочное сердце. 6. Причины расширения легочной артерии. Правожелудочковая недостаточность. Синдром Пиквика. 7. Миокардозы. Тиреотоксическое сердце. 8. Микседематозное сердце. Изменения сердечной мышцы при авитаминозах. 9. Пороки клапанов сердца. Изменения сердца при недостаточности клапана аорты. 10. Стеноз устья аорты. Признаки стеноза устья аорты. |

Источник

Анатомия сосудов легких. Легочная артерияПредметом изучения в настоящей статье являются сосуды, катетеризируемые и контрастируемые при ангиопульмонологическом исследовании. К ним относятся сосуды малого круга кровообращения (легочная артерия и ее ветви, легочные капилляры и легочные вены), бронхиальные артерии, безымянные и верхняя полая вены, непарная и полунепарная вены. Легочная артерия. Общая легочная артерия (по PNA – легочный ствол) начинается от артериального конуса правого желудочка и располагается внутриперикардиально спереди и слева от восходящей аорты. Длина общей легочной артерии варьирует в пределах 4-6 см, диаметр ее составляет в среднем 2,5-3,5 см (Н. П. Бисенков, 1956; Д. Надь, 1959). Общая легочная артерия у взрослых несколько шире аорты, отличаясь от последней более тонкой и растяжимой стенкой. На ангиопульмонограммах общая легочная артерия проецируется на уровне 6-7-го грудных позвонков слева от средней линии. Проецируется она на уровне тела 7-го грудного позвонка. До вступления в ворота легкого правая легочная артерия делится на верхнюю и нижнюю ветви (последнюю еще называют междолевой). Верхняя ветвь правой легочной артерии делится на две или три сегментарных ветви, идущие к 1, 2 и 3-му сегментам верхней доли. Последний в большинстве случаев получает сегментарную ветвь также из нижней (междолевой) ветви правой легочной артерии.

Левая легочная артерия может разделяться на две ветви – верхнюю и нижнюю, аналогично правой (Е. С. Серова, 1962), но, по данным В. Я. Фридкина (1963), Д. Надя (1959) и других, в большинстве случаев общий ствол, идущий к верхней доле, отсутствует и сегментарные ветви к верхней доле, включая язычковые сегменты, отходят от общего ствола левой легочной артерии. Деление ветви левой легочной артерии, идущей к нижней доле, в целом аналогично строению артерий нижней доли правого легкого (В. Я. Фридкин, 1963). Разветвления легочных артерий в основном соответствуют сегментарному строению легких, и сегментарные и субсегментарные артерии обычно следуют за соответствующими бронхами и носят те же наименования. При этом индивидуальные различия в форме ветвления легочных артерий весьма различны (Н. П. Бисенков, 1955). По гистологическому строению артерии легких относятся к сосудам мышечно-эластического типа, тогда как в мелких артериях (диаметром менее 1 мм) мышечные волокна преобладают. В артериолах мышечный слой представляется неполным, а в прекапиллярах он полностью отсутствует. Легочные капилляры образуют густую ячеистую сеть, располагающуюся в межальвеолярных перегородках. Протяженность легочного капилляра составляет 60-250 микрон, диаметр – около 10 микрон. На ангиопульмонограммах отдельные капилляры не контурируются и капиллярная сеть имеет вид равномерного затемнения с четкими границами.

– Также рекомендуем “Легочные вены. Бронхиальные артерии, безымянные вены и верхняя полая вена” Оглавление темы “Исследование сосудов легких и камер сердца”: 1. Анатомия сосудов легких. Легочная артерия 2. Легочные вены. Бронхиальные артерии, безымянные вены и верхняя полая вена 3. Непарная и полунепарная вены. Сосуды малого круга кровообращения 4. Причины гипертонии малого круга кровообращения. Зондирование сердца и легочной артерии 5. Инструментарий для зондирования сердца и легочной артерии. Оценка давления в камерах сердца 6. Методика зондирования сердца и легочной артерии. Проведение зонда через камеры сердца 7. Управление зондом для катетеризации сердца. Запись давления в полостях сердца и системе легочной артерии 8. Давление в легочной артерии. Зондирование с окклюзией легочной артерии 9. Техника бронхо-сосудистой окклюзии. Этапы бронхо-сосудистой окклюзии 10. Проба с окклюзией легочной артерии. История ангиопульмонографии |

Источник

Элементы корня левого легкого – сосуды, бронхи

Элементы корня левого легкого – сосуды, бронхи