Шов карреля на сосуд

Для сшивания поперечно перерезанной артерии наиболее часто применяют классический циркулярный сосудистый шов Карреля. Для этого сначала на 1 этапе накладывают три узловатых шва, разделяющие окружность просвета сосуда на три равные части (рис. 16.2). Ассистент растягивает концы этих швов-держалок и рана артерии образует равносторонний треугольник. Каждую сторону этого треугольника зашивают отдельно непрерывным обвивным (скорняжным) швом. Такое растягивание раны очень облегчает зашивание.

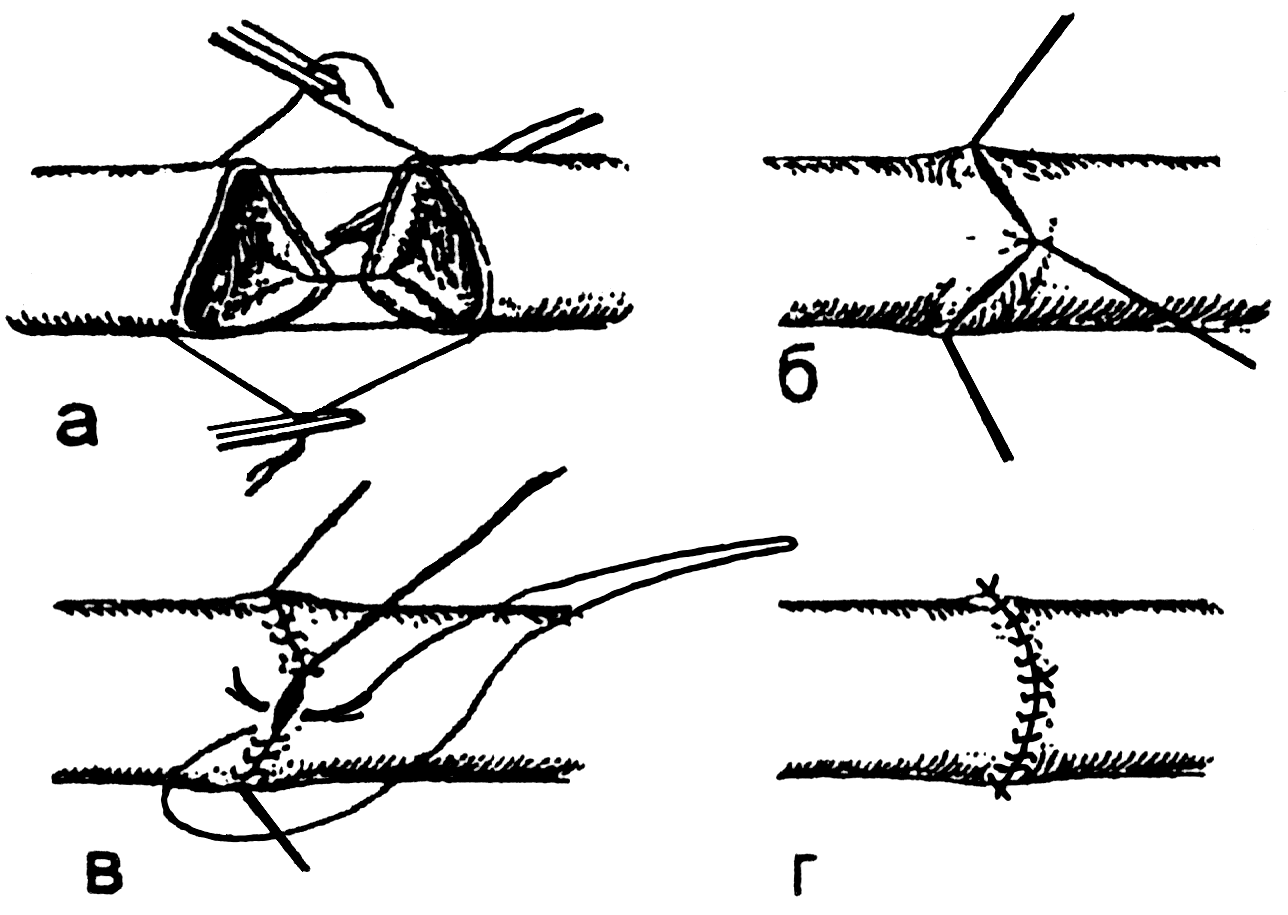

Рис. 16.2 Краевой сосудистый шов Карреля. Наложение швов-держалок

II этап – наложение непрерывного обвивного шва (рис. 16.3). Начинают шить, отступив 1-2 мм от края сосуда, возле одного из швов-держалок. Накладывают краевой непрерывный обвивной шов через все оболочки сосуда. В зависимости от толщины сосудистой стенки шаг стежков варьирует от 0,5 до 2 мм. При диаметре сосуда до 3 мм, шаг шва и расстояние от края раны сокращают вдвое. После первых 2-3 стежков, начальную нить связывают с одной из нитей шва-держалки.

Рис. 16.3 Краевой сосудистый шов Карреля. Наложение обвивного швa

Ассистент подтягивает пинцетом нить, расправляет и удерживает ее, не допуская расслабления наложенных стежков. После того, как хирург наложит следующий стежок, ассистент подтягивает нить.

Прошив треть окружности, нить обвивного шва также связывают с одной из нитей шва-держалки. Таким же образом сшивают остальные грани треугольника, ротируя для удобства сосуд зажимами и держалками. Обвивной шов можно наложить одной из нитей шва-держалки, сделав ее более длинной.

Перед завязыванием последнего стежка приоткрывают дистально наложенный зажим, чтобы кровь вытеснила воздух, сгустки крови. Завязав последний узел, вначале снимают зажим с периферического конца сосуда, а затем – с центрального.

Принцип сопоставления внутренних оболочек сосудов «интима к интиме» соблюден и в шве Полянцева -непрерывном обвивном шве, накладываемом между тремя П-образными швами-держалками (рис. 16.4).

Рис. 16.4 Краевой сосудистый шов Полянцева

I этап – наложением П-образных швов-держалок, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, превращают просвет сосуда в треугольник. При этом края сосуда выворачиваются и соприкасаются внутренними оболочками.

II этап – исполнение собственно непрерывного обвивного шва. Осторожно подтягивают за швы-держалки до образования губовидного валика. Это позволяет хорошо адаптировать внутреннюю оболочку. Затем непрерывным обвивным швом соединяют концы сосуда между швами-держалками.

Шов Морозовой – непрерывный обвивной шов, накладываемый между двумя швами держалками (рис. 16.5).

Рис. 16.5 Краевой сосудистый шов Морозовой

I этап – наложение швов-держалок сначала на заднюю, а затем на переднюю стенки соединяемых участков сосуда. Такое расположение швов-держалок позволяет избежать образования задней стенки, которую трудно зашивать. Манипулировать на образовавшихся боковых стенках более удобно.

II этап – наложение непрерывного обвивного шва. При этом в качестве третьей держалки, оттягивающей стенку сосуда и создающей простор для манипуляций, используют нить, которой накладывают шов.

Недостатки представленных швов, основой которых является обвивной циркулярный сосудистый шов:

– образование неподатливого кольца вокруг сосуда;

– проникновение шовного материала в просвет сосуда;

– отсутствие коаптации интимы, что не обеспечивает достаточной герметичности.

Шов Сапожникова – непрерывный рантовидный шов, накладываемый между двумя узловыми швами-держалками.

I этап – наложение швов-держалок и создание манжетки. Обнажают оба конца сосуда на несколько большем расстоянии. Сшиваемые отрезки рассекают вдоль длиной 3-4 мм. Швы-держалки накладывают у вершины рассечения (рис. 16.6). При завязывании, стенки сосуда пинцетом выворачивают, что приводит к образованию манжетки (рис. 16.7).

| Рис. 16.6 Краевой сосудистый шов Сапожникова. Наложение швов-держалок | Рис. 16.7 Краевой сосудистый шов Сапожникова. Создание манжетки | Рис. 16.8 Краевой сосудистый шов Сапожникова. Наложение рантовидиого |

II этап – наложение рантовидного шва. Рантовидный шов накладывают прямыми сосудистыми иглами, соединенными одной длинной нитью (рис. 16.8).

Шов Литтманна – непрерывный матрацный шов, накладываемый между тремя П-образными швами-держалками (рис. 16.9).

Рис. 16.9 Краевой сосудистый шов Липтмана

I этап – наложение швов-держалок. На одинаковом расстоянии друг от друга накладывают три П-об-разных шва-держалки.

II этап – на каждую из сторон образованного треугольника отдельной нитью накладывают матрацный шов. Нити, которыми создают матрацный шов, связывают с соответствующими нитями швов-держалок.

При необходимости особенно тщательной репозиции краев сосудистой раны, при прорезывании швов на измененной сосудистой стенке используют шов Бриана и Жабуле – выворачивающий отдельный П-образный шов (рис. 16.10).

Рис. 16.10 Краевой сосудистый шов Бриана и Жабуле

I этап – наложение швов-держалок. На переднюю и заднюю стенки сосудов накладывают П-образные швы.

II этап – наложение отдельных П-образных швов так, чтобы при их завязывании достичь выворачивания сосуда и полного сопоставления внутренними оболочками. Шаг шва 1-1,5 мм. Для предупреждения прошивания противоположной стенки ассистент постоянно натягивает нити предыдущего шва.

Обеспечивая хорошую герметичность, выворачивающий сосудистый шов может привести к сужению сосуда по месту наложения шва.

Нычик А.3.

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Сосудистый шов применяется очень широко: при травмах, протезировании и шунтировании кровеносных сосудов, реимплантации и пересадке различных органов. Различают ручной и механический сосудистые швы. Механические швы накладываются с помощью сосудосшивающих аппаратов. Ручные сосудистые швы накладываются атравматическими иглами. При наложении сосудистого шва строго соблюдают следующие требования: Ø соединение краев поврежденного сосуда с минимальным сужением просвета его, Ø герметичность швов; Ø устранение причин для образования тромбов по линии шва. Ручной шов Карреля, предложенный в 1902 году, отвечает всем этим требованиям. Этот шов относится к циркулярным сосудистым швам. Выполняют операционный доступ по проекционной линии поврежденного сосуда. Обнажают сосуд, выделяя его из окружающих тканей, и удаляют сгустки крови, участки поврежденной ткани. Отступя от места повреждения, на концы артерии накладывают сосудистые зажимы. Края периферического и центрального концов сосуда экономно иссекают в пределах здоровых тканей. Затем тщательно срезают адвентицию, освобождая от неё 0,5 см концов артерии, чтобы при наложении шва, проводя иглу снаружи внутрь, не увлечь адвентицию в просвет сосуда и не вызвать тем самым тромбирование артерии. Для предупреждения высыхания стенок артерии и, возможного вследствие этого, образования тромба, просвет сосуда промывают в процессе операции раствором гепарина. Затем концы сшиваемых сосудов сближают и прошивают через все слои тремя П-образными швами-держалками, при растягивании которых соединяемые края сосуда выворачиваются, в результате чего происходит плотное сопоставление интимы (внутренней оболочки артерии) с интимой. Швы накладывают на расстоянии 1-2 мм от краев и друг от друга атравматическими иглами с капроновой или шелковой нитями. Ассистент разводит швы-держалки так, чтобы получилось максимальное растяжение сосуда, а его просвет принял форму треугольника. Этот прием позволяет избежать сужения просвета сосуда и захватывания в шов противоположной стенки сосуда. Ассистент натягивает держалки так, что линия шва лежит перед хирургом. Между П-образными швами держалками хирург, захватывая анатомическим пинцетом сшиваемые края сосуда без адвентиции, накладывает непрерывный или обвивной шов, выполняя стежки на расстоянии 1 мм друг от друга. Ассистент при этом фиксирует шьющую лигатуру, не давая распускаться наложенным стежкам. Закончив сшивать одну грань, связывают лигатуру с одним концом держалки, не допуская гофрировки наложенного шва. Аналогичным способом накладывают швы на 2 другие грани. Перед завязыванием последнего стежка слегка приоткрывают дистально расположенный сосудистый зажим, чтобы кровь вытеснила воздух. Завязав последний узел, полностью открывают дистальный сосудистый зажим, а затем центральный, проверяя тем самым герметичность линии анастомоза. Кровоточащие участки сосудистого шва прижимают тампоном на несколько минут. Если кровотечение не останавливается, то накладываются дополнительные, чаще всего отдельные узловые швы. Рану послойно ушивают. ПУНКЦИЯ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ. Положение больного на спине, под плечи подкладывается небольшой валик, а ногам придается возвышенное положение для повышения давления в верхней полой вене и предупреждения воздушной эмболии. Пункцию чаще всего производят справа. У гиперстеников предпочтительна пункция вены под ключицей, а у астеников – над ключицей. Кожу подключичной области обрабатывают антисептиком. На границе наружной и средней третей ключицы, отступив от нижнего края её на 1 см вниз проводят анестезию кожи, подкожной клетчатки и мышц. Пункционную иглу вводят параллельно ключице под острым углом к поверхности кожи (по направлению снаружи внутрь к грудино-ключичному сочленению). Продвигают иглу на глубину 3-4 см и из неё начинает поступать кровь. Потягиванием поршня на себя убеждаются в том, что игла находится в вене, и в нее вводят катетер. СНЯТИЕ ШВОВ. Снятие швов производят в чистой операционной. Обрабатывают линию швов раствором антисептика. Хирургическим пинцетом захватывают узелок шва и подтягивают его до появления чистой (белой) нити. Остроконечными ножницами пересекаем эту белую нить и за узелок её удаляем. После снятия всех швов обрабатывают послеоперационный рубец раствором антисептика и накладывают асептическую повязку. |

Источник

О том, как занятие вышивкой и убийство президента довело до Нобелевской премии, но не уберегло от нацистских убеждений, рассказываем в сегодняшней истории нобелевских лауреатов.

Алексис Каррель

Родился 28 июня 1873 года, Сент-Фуа-де-Лион, Франция

Умер 5 ноября 1944 года, Париж, Франция

Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине 1912 года. Формулировка Нобелевского комитета: «За признание работы по сосудистому шву и трансплантации кровеносных сосудов и органов».

Наш герой родился во французском Лионе. Его отец, Алексис Каррель-Биллиард был заводчиком, производил и продавал шелк. Мать Алексиса-младшего, Анна-Мария, родила мужу трех детей, старшим из которых был будущий нобелевский лауреат, а затем и воспитала всех их, потому что вскоре после рождения третьего ребенка отец умер.

Первое образование, которое получил Каррель, было религиозным, поскольку Анна-Мария была истово верующей. Образование продолжилось в иезуитском колледже. Учился Каррель не очень хорошо, но зато у него был дядя со склонностью к химическим опытам и вскрытию мертвых птиц. Видимо, это так потрясло мальчика, что уже в 12 лет Алексис решил стать врачом.

Оканчивал Каррель сразу два вуза, получив бакалавра по литературе в Лионе и по медицине в Дижоне. Впрочем, степень доктора медицины он все-таки получил в родном городе, в университете которого и работал прозектором, делая вскрытия.

24 июня 1894 года французский президент Мари Франсуа Сади Карно произносил торжественную речь на выставке в Лионе. Когда Карно отъезжал с мероприятия, к его карете подскочил итальянский анархист Санте Казерио и ударил президента ножом. Вскоре после полуночи Карно скончался: нож задел артерию, и лучшие хирурги Франции ничего не смогли сделать. 21-летнего Карреля эта история поразила до глубины души. Он начал искать способы сшивать сосуды. И начал… с вышивки: чтобы овладеть техникой идеального шва, он освоил это, казалось бы, чисто женское занятие. Сразу же в таких тренировках Каррель использовал самые тонкие иглы и тончайшие шелковые нити. И постепенно у него начало получаться, а параллельно случались изобретения, которые потом вошли в историю медицины.

Покушение на Карно

Wiki Commons

Первое ноу-хау Карреля заключалось в том, что края разрезанных сосудов отворачивались наружу и сшивались так, чтобы с кровью контактировала только их внутренняя гладкая поверхность. Параллельно Каррель научился покрывать инструменты и нитки парафином. Обе эти меры помогали в борьбе с главной напастью сосудистой хирургии тех лет – образованием тромбов. Ведь любой фрагмент сосуда, любое загрязнение, попавшее в кровоток, могло привести к этому.

Следующая проблема была посерьезнее: очень сложно было шить по цилиндрической поверхности. И здесь Каррель принимает оригинальное решение – три натягивающих шва, которые превращали сечение сосудов в месте шва из круглого в треугольное. Чистая геометрия, но получить идеальный шов стало гораздо проще.

1902 год стал очень важным в жизни Алексиса Карреля. Он впервые продемонстрировал свои результаты: не только удачно сшивал вены и артерии, но и успешно восстанавливал кровоток в поврежденных сосудах. Каррель справедливо рассчитывал на профессорскую кафедру в своем родном университете. Но, увы, скажем дипломатично, непростой характер Карреля, а также то, что он своим поведением категорически не вписывался в самую консервативную академическую касту университетских медиков, подняли серьезную волну противодействия со стороны профессуры.

Дальше стало хуже. В 1903 году Каррель уехал в Париж пытать счастья, но здесь случилось странное. Как мы помним, воспитывался наш герой сначала религиозной мамой, а затем иезуитами. Как результат, к студенческим годам он был скорее агностиком, чем католиком. Но в 1903 году он как-то заехал в Лурду.

Здесь надо сделать небольшое отступление и рассказать, что такое Лурда. Этот небольшой городок в Верхних Пиренеях (сейчас в нем живет меньше 15 000 жителей) стал известен в 1858 году. 11 февраля в пещере в этом городе местной жительнице Бернадетте Субиру «явилась» Дева Мария. Потом еще и еще раз. Суммарно – 18 раз за полгода. Нужно сказать, что католическая церковь сначала очень скептически отнеслась к заявлению 14-летней девочки, но многочисленные допросы как церковников, так и местных властей вкупе с медиками и психиатрами показали как минимум абсолютную вменяемость и уравновешенность девочки.

Девочка стала монахиней, город – местом паломничества. И так случилось, что в 1903 году Каррель, побывав в Лурде, стал свидетелем «чудесного исцеления». И с тех пор он – ярый, истовый католик. Что не очень добавляло ему популярности.

Храмовый комплекс в Лурде

Wiki Commons

В результате разочаровавшийся в родной стране Каррель эмигрировал в Канаду, ведь там говорят по-французски. Наш герой честно хотел забыть о медицине и стать фермером, завести себе скотоводческую ферму, носить джинсы и стрелять из кольта, но слава о выдающемся хирурге со скверным характером бежит впереди него, благо моментальная связь между континентами уже налажена. Не успел Каррель купить ферму и кольт, как получил предложение, от которого он не смог отказаться: стать ассистентом на кафедре физиологии в Чикаго. Ради этого французу можно было и поговорить на английском.

В 1904-1906 годах обретший вторую родину Каррель продолжил оттачивать свою хирургическую технику и достиг новых успехов: он учился трансплантации сосудов, а затем и отдельных конечностей. Без сосудистого шва Карреля такое было бы невозможно, как и «просто» пришить отрезанную руку или ногу.

А в 1906 году на него обратили внимание Большие Деньги. Создатель Рокфеллеровского института медицинских исследований Симон Флекснер не просто пригласил Карреля в свою команду ученых, но и помог стать членом Совета института.

Именно здесь Алексис Каррель, нашедший подходящий ему институт, дождался своего «Нобеля». Когда профессор Каролинского института Джулиус Акерман представлял нового лауреата, он сказал: «Благодаря этому методу обеспечивается свободный ток крови в области наложения шва и в то же время предотвращается послеоперационное кровотечение, тромбоз и вторичное сужение сосуда. С помощью этого метода можно восстановить сосудистую проходимость, заменить удаленный у пациента сегмент сосуда сегментом, взятым из иного сосуда или от другого человека».

Алекс Каррель в 1912 году

Wiki Commons

После премии Каррель проработал в Рокфеллеровском институте еще четверть века, выйдя в отставку и став почетным профессором в 1938 году.

Его признали по всему миру, он даже стал членом-корреспондентом Академии наук СССР. В 1932 году он выпустил очень странную и нашумевшую книгу «Человек – это неизвестное», которую в слабой форме можно назвать евгенической, а в сильной – фашистской. В ней утверждалось много как минимум спорного: и то, что надо ограничить количество ученых, чтобы оставались только сильнейшие, и что не нужно заниматься профилактикой заболеваний, поскольку это мешает естественному отбору, и что люди биологически не равны, причем это неравенство совпадает с классовым. По его мнению, рабочие вместе с крестьянами – это как раз те, кто умственно отстает от остального человечества, причем отсталость эта наследственная.

Перекосы в сознании Карреля продолжились, и, как только началась Вторая мировая война, он начал с азартом следить за успехами Гитлера. Удивительно, но, когда Германия оккупировала Францию, Каррель вернулся в Париж и по просьбе правительства Виши основал «Институт по изучению проблем человека». Конечно, до работ доктора Менгеле и близко не доходило, но все же исследования там были, скажем так, однобокими.

Каррель дожил до освобождения Парижа. И когда те же французы, встречавшие на улицах немецкие войска, гнали по улицам своих соотечественниц, спавших с гитлеровцами, старому профессору было очень неуютно. Его не тронули, но на него все показывали пальцем. Он ждал ареста, он боялся выходить на улицу. Человек, работы которого спасли миллионы сердец, умер от сердечного приступа 5 ноября 1944 года.

Несмотря на воззрения, Алексис Каррель остается членом-корреспондентом РАН, иностранным членом РАН и почетным членом РАН. Просто звания академика лишить нельзя. Интересно, а как насчет «почетного»?

Написано для рубрики “Как получить нобелевку” портала Indicator.Ru

Источник

1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва.

Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении:

а) травматических и операционных повреждений сосудов

б) ограниченных по протяженности аневризм, сегментарных окклюзий, тромбозов и эмболий сосудов.

Материалы: нерассасывающиеся синтетические монофиламентные нити (из пролена – золотой стандарт, мерсилена, этилона, этибонда) и атравматические режуще-колющие изогнутые иглы («проникающий» кончик-острие и тонкое круглое тело).

Инструменты: чаще всего используются специальные инструменты: сосудистые зажимы (бокового отжатия Сатинского, прямые и изогнутые бульдожки), ножницы-диссектор, анатомические пинцеты.

Виды сосудистого шва:

А. ручной шов

а) циркулярный (круговой): 1. непрерывный (обвивной) 2. узловой

б) боковой: 1. непрерывный (обвивной) 2. узловой; 1. поперечный 2. продольный

В. механический шов – накладывается сосудосшивающими аппаратами

Основные положения техники наложения сосудистого шва:

1. Достаточная мобилизация сшиваемого сосуда (до 1-2 см)

2. Тщательное обескровливание операционного поля (пережатие просвета сосуда резиновыми перчаточными полосками – турникетами, пальцем или тупфером в ране, зажимами Гепфнера и т.д.)

3. Шов накладывается через все слои стенки сосудов

4. Сшиваемые концы должны соприкасаться интимой

5. Иглу вкалывают примерно на 1 мм от края сосуда; интервал между стежками 1-2 мм.

6. Швы должны быть достаточно затянуты, сосудистый шов должен быть герметичным как по линии соприкосновения стенок сосуда, так и в местах прохождения нитей.

7. Кровоток восстанавливается снятием вначале дистального, а затем проксимального зажимов.

8. Операция на сосудах проводится в условиях гипокоагуляции (введение гепарина в вену – 5000 ЕД и местно – 2500 ЕД гепарина растворяют в 200 мл физиологичекого раствора)

Методика наложения циркулярного непрерывного (обвивного) шва Карреля

(в настоящее время используется лишь в микрохирургии для сшивания сосудов малого диаметра):

1. При ранении сосуда интима и медиа сокращаются и уходят проксимальнее, поэтому необходимо аккуратно иссечь избыток адвентиции.

2. Накладываем три шва-держалки на равном расстоянии друг от друга (120), сближая сшиваемые края сосуда. Для этого оба конца сосуда прошиваем тремя атравматическими нитями через все слои (один – со стороны адвентиции, другой – со стороны интимы), отступя 1,0 мм от края. Сближаем края сосудов, завязываем нити. При растягивании за концы нитей просвет сосуда приобретает треугольную форму, что гарантирует от захватывания иглой противоположной стенки при наложении обвивного шва между держалками.

3 . Ушивают последовательно грани, связывая каждый раз основную лигатуру с нитью-держалкой.

. Ушивают последовательно грани, связывая каждый раз основную лигатуру с нитью-держалкой.

Схема наложения циркулярного обвивного шва Карреля:

а – наложение швов-держалок; б – сближение краев сосудов; в – ушивание отдельных граней сосуда; г – законченный шов сосуда.

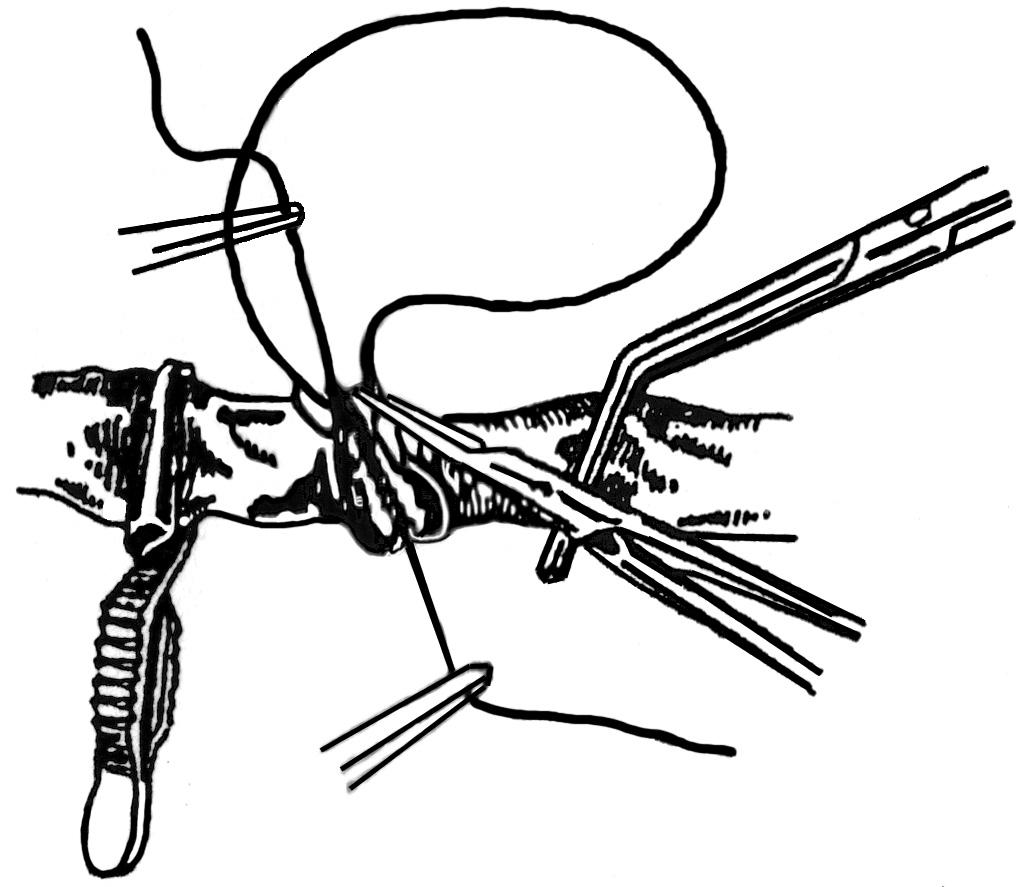

Методика А.И.Морозовой (применяется теперь в хирургии средних и крупных сосудов):

1 . Вместо трех швов-держалок применяют две. Роль третьей держалки отводится основной нити.

. Вместо трех швов-держалок применяют две. Роль третьей держалки отводится основной нити.

2. Накладывается обвивной шов на одну (переднюю) стенку сосуда, после чего зажимы с сосудом переворачивают на 180 и сшивают другую полуокружность сосуда.

Ошибки и осложнения при наложении сосудистого шва:

1. Сужение просвета сосуда (стеноз) – возникает чаще всего из-за захватывания избыточного количества ткани. Устранение дефекта: иссечение краев сосуда по лини шва и наложение нового анастомоза конец-в-конец при циркулярном конце-концевом и поперечном боковом шве или наложение боковой венозной заплаты при продольном боковом шве.

2. Кровотечение по лини шва – возникает чаще из-за недостаточного затягивания нити, слабости сосудистой стенки при воспалении, истончении, прорезывании шва. Устранение: прикладывание тампонов, гемостатической марли к сосуду, наложение одиночных П-образных или узловых швов, фибриновый клей.

3. Тромбоз сосудов – возникает из-за ошибок в наложении шва, временного пережатия сосуда, подворачивания интимы и адвентиции. Устранение: рассечение артерии и удаление тромба, ревизия сосудов с помощью балонных катетеров.

Методика наложения механического шва.

Концы сосуда разбортовывают и фиксируют на втулках скрепочной и упорной частей сшивающего аппарата (Гудова, Андросова), последние соединяют и с помощью специального рычага прошивают стенки сосуда танталовыми скрепками (клипсами).

Основные преимущества механического шва: быстрота наложения анастомоза; абсолютная герметичность анастомоза; отсутствие шовного материала (клипсы) в просвете сосуда; исключена вероятность развития стеноза.

Операции при ранениях крупных сосудов:

1. Доступ к сосудам осуществляется в тех местах, где они расположены наиболее поверхностно (сонный треугольник для общих сонных артерий, линия Кена (от spina iliaca anterior superior до медиального мышелка бедра) для бедренной артерии и т.д.)

2. Основные виды выполняемых операций:

а) наложение бокового шва раны

NB! При повреждении сразу двух стенок крупного сосуда (например, при пулевом ранении) следует расширить рану передней стенки сосуда, ушить рану задней стенки из просвета сосуда, ушить рану передней стенки.

б) наложение циркулярного шва (при пересечении сосудов)

в) протезирование сосудов (при невозможности стянуть стенки сосуда; чаще используют протезы из политетрафторэтилена, лавсана, дакрона, гомо- и ксено-биопротезы)

г) перевязка артерии – выполняется в крайнем случае при:

1. наличии обширных дефектов и повреждений сосудов, когда пострадавшему необходимы реанимационные мероприятия

2. при гнойной ране с повторным кровотечением

Перевязка поврежденных артерий спасает жизнь пострадавшему, но приводит к ишемии различной степени выраженности. Особенно опасно лигирование подвздошных артерий, бедренной артерии, подколенной артерии, общей и внутренней сонной артерии, подмышечной артерии

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник