Шов при повреждения магистральных сосудов

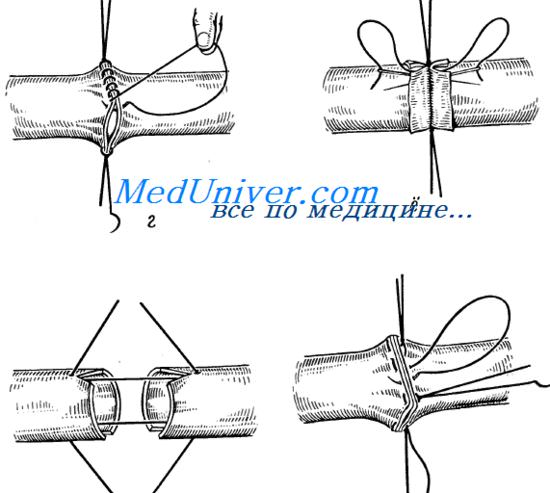

| Оглавление темы “Хирургическая обработка ран.”: 1. Заживление раны первичным натяжением. Заживление раны вторичным натяжением. Заживление под струпом. 2. ПХО. Хирургическая обработка раны. Первичная хирургическая обработка раны. Вторичная хирургическая обработка раны. 3. Сосудистый шов. Шов по Каррелю. Сосудистый шов Карреля в модификации Морозовой. Этапы выполнения сосудистого шва. 4. Операции на венах конечностей. Венепункция. Пункция вены. Венесекция. Вскрытие вены. Техника венепункции, венесекции. 5. Шов сухожилий. Показания к наложению шва на сухожилие. Техника наложения шва сухожилия. 6. Шов нерва. Показания к наложению шва на нервах. Цель сшивания нерва. Техника наложения шва на нерв. Сосудистый шов. Шов по Каррелю. Сосудистый шов Карреля в модификации Морозовой. Этапы выполнения сосудистого шва.Циркулярный обвивной шов по Каррелю является прототипом всех многочисленных модификаций сосудистого шва. При повреждении артерии, если есть возможность сблизить её концы, накладывают сосудистые зажимы выше и ниже места будущего шва. После иссечения поврежденных участков и удаления адвентиции (2-3 мм с каждой стороны) концы артерии сближают и накладывают на них 3 П-образных шва-держалки с помощью атравматических игл. При этом края сосуда выворачиваются, и здесь интима плотно прилежит к интиме. Участок сосуда между двумя ближайшими держалками сшивают обвивным швом, проводя иглу снаружи внутрь. Обычно шьют сверху вниз, то есть «на себя». Закончив сшивать одну грань, связывают лигатуру с одним из концов держалки, следя, чтобы при этом не был стянут или гофрирован наложенный непрерывный шов. Затем таким же образом сшивают две другие грани. Перед завязыванием последнего стежка слегка приоткрываю! дистально наложенный сосудистый зажим, чтобы кровь вытеснила воздух. Завязав последний узел, полностью открывают дистальпый сосудистый зажим, кровоточащие участки сосудистого шва прижимают пальцем на несколько минут, после чего кровотечение, как правило, останавливается. Если кровотечение не прекращается, накладывают дополнительные узловые швы (рис. 2.30). В настоящее время хирурги чаще используют сосудистый шов Карреля в модификации Морозовой. По этой модификации накладывают два шва-держалки, используя в качестве третьего лигатуру с иглой, которой начинают сшивать сосуд.

Если сблизить края повреждённой артерии не удаётся, прибегают к её протезированию с помощью либо аутовены, либо синтетического протеза. Техника соединения артерии с трансплантатом остаётся такой же. При ранении части окружности артерии накладывают боковой сосудистый шов, непрерывный или узловой.

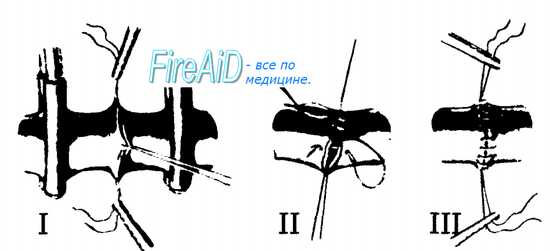

I – 3 шва-держалки, наложенных на сшиваемые концы сосуда; II – наложение обвивного шва между двумя держалками; III – окончательный вид сосудистого анастомоза. Механический шов сосудосшивающим аппаратом Гудова, довольно популярный в 60-е годы XX века, в настоящее время не применяется в связи с трудностями подготовки к сшиванию краёв артерий. В заключение следует отметить, что сосудистый шов является основой всей реконструктивной сердечно-сосудистой хирургии. Видео урок сосудистые швы и хирургия сосудовДругие видео уроки по топочке находятся: Здесь Видео урок техники наложения сосудистого шва КарреляДругие видео уроки по топочке находятся: Здесь – Также рекомендуем “Операции на венах конечностей. Венепункция. Пункция вены. Венесекция. Вскрытие вены. Техника венепункции, венесекции.” |

Источник

Основные этапы наложения сосудистого шва. Краевые сосудистые швы. Шов Карреля.

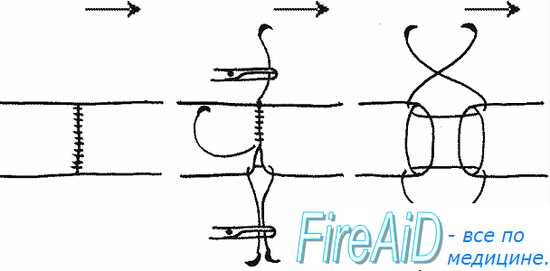

Различают следующие этапы наложения сосудистого шва: I – мобилизация сосуда; II – подготовка концов сосуда к наложению шва; III -непосредственное наложение шва; IV – пуск кровотока по сосуду, проверка герметичности шва и проходимости сосуда.

В качестве примера приводим основные элементы методики выполнения каждого из этапов наложения сосудистого шва при сшивании сосуда «конец в конец».

I этап – мобилизация сосуда. Для анестезии, профилактики спазма и гидравлической препаровки в ложе сосуда вводят 10-15 мл 0.5-1% раствора новокаина. Продольно по ходу сосуда рассекают сосудистое ложе. Тупым изогнутым зажимом выделяют переднюю и боковые поверхности сосуда. Затем под сосудом прокладывают «туннель», через который проводят ниппельную резинку. Резинка служит держалкой, подтягивая за которую выделяют заднюю стенку сосуда и отходящие от него ветви. Эти ветви перевязывают и пересекают. Следует избегать чрезмерной мобилизации сосуда и перевязки большого количества его ветвей. Мобилизацию можно считать законченной, если концы сосуда удается сблизить без значительного натяжения.

II этап – сближение концов сосуда. Сосуд захватывают сосудистым зажимом на расстоянии 1,5-2 см от края. Зажимы следует накладывать не во фронтальной, а в сагиттальной плоскости, так как это облегчает ротацию сосудов.

Необходимо правильно выбрать степень сжатия сосудов браншами зажимов. Учитывая чрезвычайную ранимость сосудистой стенки, фиксация должна быть такой, чтобы концы сосуда при сближении не выскальзывали, а их внутренняя оболочка не раздавливалась.

III этап – подготовка концов сосуда к наложению шва. Просвет концов сосуда промывают раствором антикоагулянта. Адвентициальную оболочку осторожно натягивают и ее избыток срезают по краю сосуда. Иссечение избытка адвентициальной оболочки производят в целях предупреждения ее попадания в просвет сосуда. Концы сосудов изолируют от операционной раны с помощью салфеток.

IV этап – непосредственное наложение шва. Накладывают шов по одной из принятых методик. В течение всей операции концы сосуда периодически смачивают изотоническим раствором натрия хлорида или раствором антикоагулянта. Перед затягиванием последнего шва, герметизирующего сосуд, из его просвета необходимо удалить воздух. Для этого зажим снимают с периферического отрезка и после того как поступившая кровь вытеснит воздух, затягивают последний шов. Воздух можно вытеснить и с помощью шприца путем введения в щель незатянутого последнего стежка изотонического раствора натрия хлорида.

V этап – пуск кровотока по сосуду, проверка герметичности шва и проходимости сосуда. Большое значение имеет очередность и быстрота снятия зажимов. Сначала снимают дистальный, а затем проксимальный зажимы. Со всех сосудов, кроме грудной аорты, зажимы снимают быстро. Если кровь бьет сильной струей, то к линии шва необходимо прижать салфетку, смоченную горячим изотоническим раствором натрия хлорида. Салфетку удерживают в течение 5 мин. Если и после этого кровотечение продолжается, сосуд следует вновь пережать зажимами и наложить дополнительные швы.

Краевые сосудистые швы.

Шов Карреля – непрерывный обвивной шов, накладываемый между тремя узловыми швами-держалками.

I этап – наложение швов-держалок. Сосуд прокалывают со стороны адвентициальной оболочки, отступив на 1 -1.5 мм от края. В другой конец сосуда лигатуру вводят со стороны его просвета. Лигатуру завязывают. Таким же образом на равном расстоянии друг от друга накладывают еще 2 шва-держалки. При растягивании швов-держалок стенка сосуда приобретает форму равнобедренного треугольника. При треугольной форме сшиваемых стенок сосуда исключается возможность прошивания противоположной стенки.

II этап – наложение непрерывного обвивного ш в а. Отступив 1 -2 мм от края сосуда, возле одного из швов-держалок накладывают краевой непрерывный обвивной шов. Частота стежков варьирует от 0,5 до 1 мм (в зависимости от толщины сосудистой стенки). Сделав первые 2-3 стежка, начальную нить связывают с одной из нитей шва-держалки. После окончания шва конечную нить также связывают с одной из нитей шва-держалки. Обвивной шов можно наложить одной из нитей шва-держалки, сделав ее более длинной. По окончании сшивания одной грани таким же образом сшивают и остальные, ротируя сосуд зажимами и держалками.

Видео урок техники наложения сосудистого шва Карреля

Другие видео уроки по топочке находятся: Здесь

– Также рекомендуем “Шов Полянцева. Шов Морозовой. Шов Сапожникова. Шов Бриана и Жабулея. Шов Дорранса. Шов Соловьева.”

Оглавление темы “Сосудистый шов. Соединение сухожилий и нервов.”:

1. Ушивание раны почки. Ушивание ран лоханки. Шов мочеточника.

2. Способ Эммети и Ван Гуна. Мочеточниковые анастомозы. Шов мочевого пузыря. Сосудистый шов.

3. Основные этапы наложения сосудистого шва. Краевые сосудистые швы. Шов Карреля.

4. Шов Полянцева. Шов Морозовой. Шов Сапожникова. Шов Бриана и Жабулея. Шов Дорранса. Шов Соловьева.

5. Шов Кривчикова. Шов Блелока. Протезные способы соединения сосудов. Способ Донецкого.

6. Способ Головко. Способы наложения швов на разнокалиберные сосуды. Швы сухожилий.

7. Классификация сухожильных швов. Основные виды сухожильных швов.

8. Швы нервов. Техника наложения первичного шва нерва.

9. Микрохирургия. Общие принципы микрохирургической техники.

10. Микрохирургическая техника при операциях на лимфатических сосудах и узлах. Микрохирургия нервов.

Источник

ПЕРЕВЯЗКА КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ (vinctura vasorum; син.: лигирование сосудов, наложение лигатуры на сосуд) – оперативный прием, цель к-рого постоянное полное закрытие просвета кровеносного сосуда с помощью нити (лигатуры). Лигатура может быть заменена клипированием сосудов (см.) или прошиванием специальными сшивающими аппаратами типа УКЛ (см. Сшивающие аппараты).

Показания

Перевязку кровеносных сосудов применяют чаще всего для окончательной остановки кровотечения (см.) при операциях, травме сосудов, разрыве и изъязвлении сосудистой стенки; при удалении органа или его части (перевязка и пересечение легочных сосуд#в при пульмонэктомии, почечных – при нефрэктомии, желудочных – при резекции или экстирпации желудка); для уменьшения кровопотери в процессе операции (напр., перевязка наружной сонной артерии и ее ветвей перед удалением гемангиомы лица); с целью профилактики аррозивного кровотечения из инфицированного магистрального сосуда или протеза (в этом случае производят Перевязку кровеносных сосудов на протяжении); как метод лечения врожденных пороков (напр., открытого артериального протока); как этап операции при варикозной болезни вен нижних конечностей и посттромботической болезни (напр., перевязка перфорантных вен по Линтону или Коккетту); как меру профилактики эмболии легочной артерии при острых венозных тромбозах.

Перевязка магистральных артерий конечностей создает опасность ишемической гангрены и в срочных случаях должна применяться только при невозможности наложения сосудистого шва.

Подготовка

При подготовке к плановой перевязке сосуда (напр., по поводу травматической аневризмы) необходимо определить возможности коллатерального кровообращения. Для этого применяют пробы Короткова, Мошковича, Русанова, Генле (см. Коллатерали сосудистые), а также капилляроскопию (см.), ангиографию (см.). Если позволяет время, проводят предоперационную тренировку коллатералей (см.).

Для выполнения П. к. с. необходимы кровоостанавливающие зажимы (см. Зажимы хирургические), диссекторы, ножницы, пинцеты, вилка для низведения лигатур, хирургические иглы, в т. ч. атравматические (см. Иглы медицинские), лигатуры из кетгута, шелка, лавсана и др. (см. Шовный материал). Кетгут (см.) употребляют для перевязки мелких сосудов, чаще в подкожной клетчатке. Для перевязки более крупных сосудов используют шелк (см.), а также нити из синтетических материалов, к-рым отдают предпочтение, т. к. они вызывают меньшую реакцию со стороны окружающих тканей и не фрагментируются .

Техника перевязки

П. к. с. осуществляют в ране и на протяжении. В ране более крупные сосуды перевязывают каждый в отдельности, мелкие – путем наложения Z-образного или кисетного шва, захватывающего окружающие ткани, или останавливают кровотечение путем диатермокоагуляции. В частности, при лапаротомии, торакотомий и нек-рых других доступах П. к. с. сочетают с диатермокоагуляцией. П. к. с. на протяжении чаще всего является вынужденным приемом, когда не удается произвести П. к. с. в ране. Обычно это бывает при сильных кровотечениях в инфицированной ране, при аррозии сосуда. Для обнажения сосудов на протяжении используют типичные доступы, широко обнажают сосудистый пучок. Выделение сосудов производят с помощью ножниц и диссектора или зажимов иного типа. Из раны предварительно удаляют кровь тампонами и салфетками или лучше с помощью отсоса, после чего становится видным пересеченный кровеносный сосуд.

При типичном варианте П. к. с. конец сосуда захватывают зажимом, не выделяя его из окружающих тканей. Ассистент поднимает зажим кверху, а хирург подводит под него лигатуру (см.), обязательно обойдя лигатурой конец зажима (в глубокой ране иногда удобнее подводить нить под кровоостанавливающий зажим с помощью другого зажима или специального инструмента типа вилки), и завязывает первый узел. Затем ассистент снимает кровоостанавливающий зажим, а хирург, дополнительно подтянув первый узел, завязывает второй. При использовании синтетической нити необходимо завязать 3-5 узлов.

Второй вариант П. к. с. применяют, напр., при резекции желудка, когда необходимо пересечь малый сальник. На участок сальника накладывают два зажима, между к-рыми его пересекают; сосуды вместе с тканью сальника перевязывают (чаще с прошиванием сальника). Та-цой же вариант’ П. к. с. возможен при резекции кишечника и др.

Рис. 1. Схематическое изображение перевязки сосуда на протяжении: под выделенный сосуд подводится двойная лигатура.

Третий вариант П. к. с. чаще всего используют при лигировании крупных сосудов. В этих случаях сосуд (вену или артерию) предварительно выделяют и под него с помощью диссектора подводят (рис. 1) и завязывают две лигатуры, между к-рыми сосуд пересекают. Точно так же сосуд можно пересечь между двумя зажимами и перевязать его концы. При лигировании крупных сосудов для надежности каждый конец лучше перевязать двумя нитями, причем вторую лигатуру наложить с прошиванием атравматической иглой. Возможны и другие варианты перевязки крупных сосудов. Так, перевязку тонкостенного сосуда можно произвести, наложив предварительно с помощью атравматической иглы П-образный или простой шов, захватывающий наружную оболочку сосуда. В случаях, когда стенка сосуда резко истончена и лигатура может легко прорезать ее, при прошивании сосуда применяют прокладки из тефлонового войлока.

При повреждении аорты или крупных магистральных сосудов применяются сосудистый шов (см.), наложенный с помощью атравматической иглы, и реконструкция сосудов. В случае выраженного кальциноза сосуда швы накладывают через наружную оболочку и по всей окружности сосуда, затем завязывают. Если невозможно сделать эти операции при первичной обработке раны, больного необходимо транспортировать в специализированное сосудистое отделение, применив временный сосудистый шунт (см. Шунтирование кровеносных сосудов).

Описанные варианты П. к. с. пригодны для перевязки как артерии, так и вены. Однако при перевязке магистральной вены чаще накладывают атравматический шов, а для полых и других крупных вен атравматический шов подкрепляют прокладкой. При отсутствии тефлоновой или другой синтетической прокладки с этой же целью могут быть использованы кусочки фасции или мышцы.

Рис. 2. Схематическое изображение боковой перевязки сосуда: внизу – правильная, вверху – неправильная.

Относительно редкую пристеночную П. к. с. (чаще на венах) производят гл. обр. при отрыве боковых ветвей сосуда. В таких случаях стенку сосуда в месте дефекта захватывают зажимом и накладывают тонкую лигатуру; при неправильном выполнении этой операции возможно сужение вены (рис. 2). При таком же дефекте артерии или крупной вены используют только сосудистый шов. При одновременном повреждении магистральной артерии и вены осуществляют реконструкцию как артерии, так и вены.

В военно-полевых условиях, когда перевязка магистральной артерии может оказаться единственно возможным средством остановки кровотечения, для предотвращения так наз. венного дренажа может быть применена хорошо зарекомендовавшая себя во время войны операция Оппеля, при к-рой наряду с артерией перевязывается и одноименная вена.

С целью профилактики ишемических расстройств в конечности во время операции в периферический конец артерии переливают кровь, производят десимпатизацию центрального конца и круговое рассечение наружной оболочки вблизи лигатуры по Русанову. Необходимо учитывать также, что перевязка нек-рых артерий (общей сонной, бедренной в зоне приводящего канала, подколенной), особенно чревата серьезными ишемическими расстройствами вплоть до гангрены, поэтому уровень ее должен определяться наличием коллатеральных ветвей. Так, перевязку бедренной артерии целесообразно производить дистальнее отхождения глубокой бедренной артерии; перевязку подколенной артерии – с сохранением латеральной и медиальной верхних коленных артерий; перевязку плечевой артерии – дистальнее коллатеральных (средней, лучевой и верхней локтевой) артерий.

Послеоперационный период

При больших операциях (торакотомий, торакофренолюм-ботомии и др.) для контроля за гемостазом и удаления скапливающейся геморрагической жидкости в полость вводят дренажи (см. Дренирование). Дренаж дает возможность проконтролировать тщательность П. к. с. в течение первых двух суток после операции.

После перевязки магистральных сосудов важно поддерживать нормальные гемодинамику (учитывая показатели АД, центрального венозного давления, объем циркулирующей крови и др.), кислотно-щелочное равновесие и другие показатели гомеостаза (см.). Для снятия спазма периферических сосудов целесообразно использовать спазмолитики (папаверин, но-шпу и др.), перидуральную анестезию (см. Анестезия местная). Для улучшения микроциркуляции и реологических свойств крови применяют инфузию реополиглюкина, персантина, курантила. Симптомы ишемии конечности, вызванные перевязкой магистрали, служат показанием к применению новокаиновой блокады поясничных (или шейных) симпатических ганглиев.

Осложнения

Кроме явлений ишемии (см.), возможны вторичные кровотечения в раннем и позднем послеоперационных периодах. Если кровотечение значительное, то показана срочная повторная операция. При незначительных кровотечениях могут быть использованы давящая повязка, наложение дополнительных швов и т. п.

См. также Кровеносные сосуды.

Библиография:

Захарова Г. Н., Лосев Р. 3. и Гаврилов В. А. Лечение повреждений магистральных кровеносных сосудов конечностей, Саратов, 1979;

Лыткин М. И. и Коломиец В. П. Острая травма магистральных кровеносных сосудов, Л., 1973; Петровский Б. В. и Милонов О. Б. Хирургия аневризм периферических сосудов, М., 1970; Покровский А. В. Клиническая ангиология, М., 1979; Шалимов А. А. и Дрюк Н. Ф. Хирургия аорты и магистральных артерий, Киев, 1979.

А. В. Покровский.

Источник

Рис. 2.30. Этапы выполнения сосудистого шва по Каррелю.

Рис. 2.30. Этапы выполнения сосудистого шва по Каррелю.