Симпатическая иннервация сосудов это

Вегетативная нервная система: симпатическая иннервация и ее нарушения

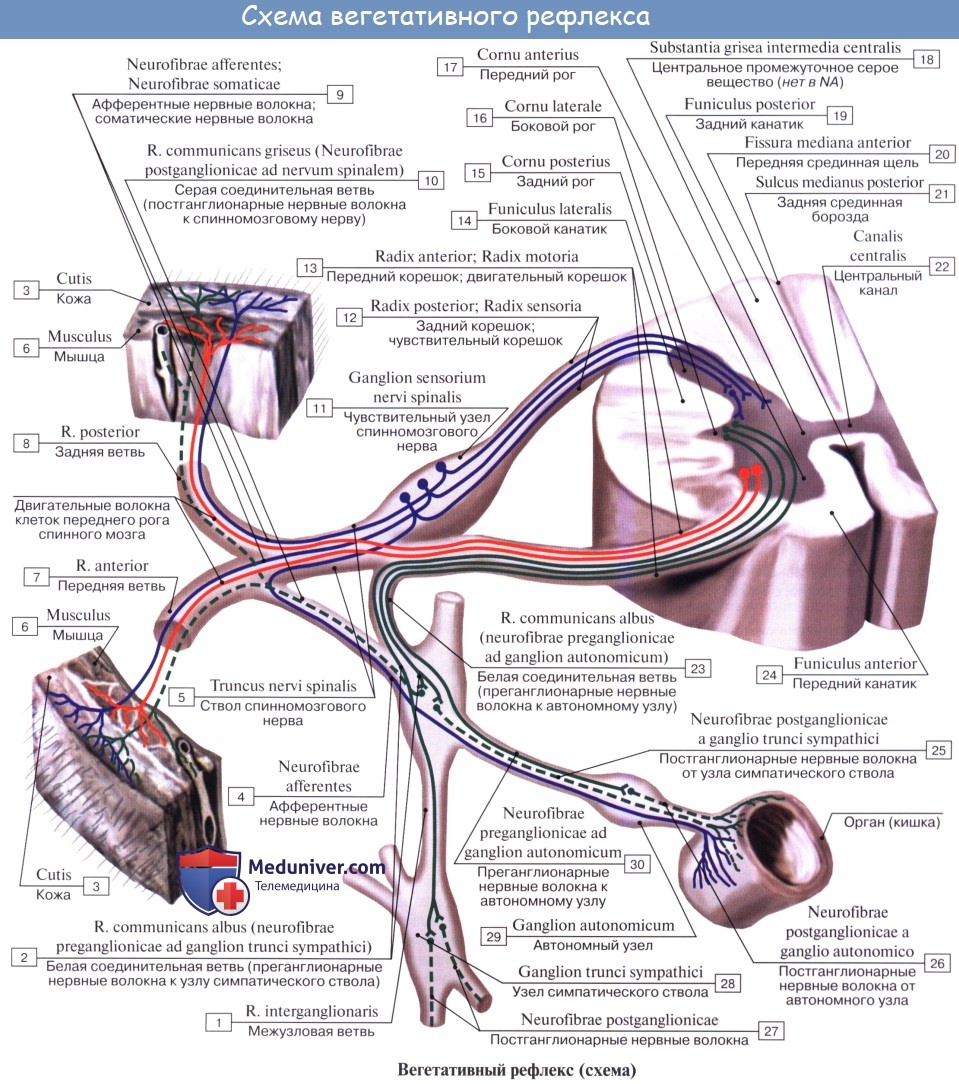

Возбуждение в вегетативной (автономной) нервной системе (ВНС) проводится к тканям и органам через периферические вегетативные ганглии. Нервные волокна, отходящие от расположенных в гипоталамусе и стволе мозга центров ВНС, образуют синапсы с расположенными в сером веществе ствола мозга и спинного мозга преганглионарными нейронами. Распространяясь далее,эти преимущественно миелинизированные преганглионарные нервные волокна покидают центральную нервную систему (ЦНС) и образуют синаптические соединения с мультиполярными нейронами в составе периферических вегетативных ганглиев. Немиелинизированные постганглионарные волокна обеспечивают иннервацию структур организма, образуя обширные сети (концевые сплетения).

Несмотря на то, что вегетативная нервная система (ВНС) анатомически и функционально состоит из симпатического и парасимпатического отделов, ее деятельность тесно связана с работой нейроэндокринной системы, а также с двигательной активностью организма. Большую часть ВНС сознание непосредственно не контролирует, однако ее деятельность тесно взаимосвязана с функционированием ЦНС (а именно, с работой корковых и подкорковых структур головного мозга).

а) Симпатическая нервная система. Симпатическая нервная система получила свое название из-за прямой зависимости ее деятельности от эмоций человека. В том случае, если человек испытывает гнев или страх, симпатическая система реагирует формированием реакции «борьбы или бегства», а при отсутствии угрозы для жизни — реакции «покоя и переваривания пищи». В момент физиологической реакции «борьбы или бегства» происходят учащение сердцебиения, расширение зрачков, повышение потоотделения. Кровь оттекает от кожи и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и перенаправляется в скелетные мышцы, происходит закрытие сфинктеров пищеварительной и мочевыделительной систем.

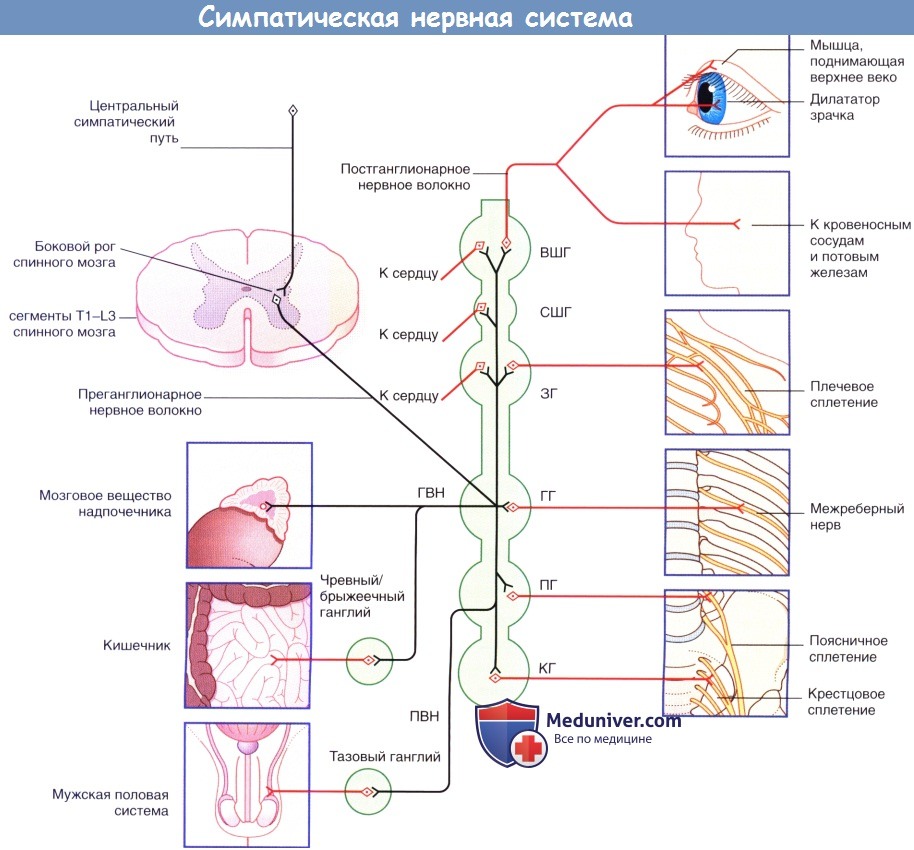

Симпатическая иннервация — тораколюмбальная, так как тела преганлионарных нейронов этой системы расположены в сером веществе боковых рогов грудного (торакального) и двух (в некоторых случаях трех) верхних поясничных (люмбальных) сегментов спинного мозга. Аксоны этих нейронов выходят из спинного мозга в составе соответствующих передних корешков и затем направляются к ганглиям в составе паравертебральных симпатических стволов. Существует четыре анатомических варианта распространения преганглионарных нервных волокон.

1. Часть волокон образует синапсы с наиболее близко расположенными к ним ганглиями. Постганглионарные волокна возвращаются в состав спинномозговых нервов (двенадцати грудных и двух поясничных — T1-L2); функция этих волокон — симпатическая иннервация соответствующих кровеносных сосудов, потовых желез, а также пилоэректорных мышц (пучков гладкомышечных волокон волосяных фолликулов, поднимающих волосы).

2. Часть волокон распространяется вверх вдоль симпатических стволов и образует синапсы с верхним или средним шейными ганглиями либо со звездчатым (шейно-грудным) ганглием. (Звездчатый ганглий состоит из двух ганглиев — нижнего шейного и первого грудного; он расположен в передней части шеи над первым ребром.) Постганглионарные волокна отвечают за иннервацию головы, шеи, верхних конечностей и сердца. Важно отметить, что данные волокна также иннервируют мышцу, расширяющую зрачок.

3. Часть волокон распространяется вниз вдоль симпатических стволов и образует синапсы с расположенными в них поясничными или крестцовыми ганглиями. Постганглионарные волокна входят в состав пояснично-крестцового сплетения и осуществляют иннервацию кожи и кровеносных сосудов нижних конечностей.

4. Часть волокон остается преганглионарными, так как они проходят транзитом (не переключаясь, без образования синапсов) через симпатические стволы; эти волокна образуют грудные и поясничные внутренностные нервы. Грудные внутренностные нервы (обычно называемые внутренностными нервами) проходят транзитом через восемь нижних грудных ганглиев, прободают диафрагму и попадают брюшную полость, где образуют синапсы с чревным и брыжеечным превертебральными ганглиями, а также с почечными ганглиями.

По ходу ветвей аорты постганглионарные волокна достигают иннервируемых структур: ЖКТ, печени, поджелудочной железы и почек. Поясничные внутренностные нервы проходят транзитом через три верхних поясничных ганглия, встречаются перед бифуркацией брюшной аорты и в качестве подчревных нервов попадают в полость таза. Здесь они образуют синапсы с тазовыми ганглиями, отвечающими за иннервацию мочеполового тракта.

Онтогенетически мозговое вещество надпочечника развивается из нервного гребня. Вследствие этого его можно рассматривать как особый симпатический ганглий, получающий иннервацию от волокон в составе соответствующего грудного внутренностного нерва.

Симпатическая нервная система влияет на тонус гладких мышц кровеносных сосудов конечностей, вызывая их продолжительное сокращение (вазоконстрикцию). В связи с этим для восстановления нормального кровотока верхних или нижних конечностей осуществляют хирургическое прерывание симпатической иннервации соответствующей области.

Строение симпатической нервной системы (ганглионарные нейроны и постганглионарные волокна выделены красным цветом).

ПГ — поясничный ганглий; ПВП — поясничный внутренностный нерв; СШГ—средний шейный ганглий;

ВШГ—верхний шейный ганглий; КГ—крестцовые ганглии; ЗГ—звездчатый ганглий;

ГГ—грудные ганглии; ГВН—грудной внутренностный нерв.

б) Блокада звездчатого ганглия. Блокада звездчатого ганглия (введение в область ганглия местного анестетика) — процедура, которую применяют для оценки влияния прерывания симпатической иннервации на кровоснабжение верхней конечности. Инактивация в ходе процедуры как преганглионарных, так и постганглионарных нервных волокон приводит к ипсилатеральному симпатическому параличу верхней конечности, половины головы и шеи. Об успешности блокады звездчатого ганглия у пациента судят по:

(а) состоянию верхней конечности (должна быть сухой и теплой),

(б) наличию синдрома Горнера (сужение зрачка, происходящее за счет активации сфинктера зрачка и блокады иннервации его дилататора),

(в) наличию птоза (опущения) верхнего века на фоне паралича гладкомышечных волокон, входящих в состав мышцы, поднимающей верхнее веко.

Доказано, что правый звездчатый ганглий оказывает большее влияние на частоту сердечных сокращений, чем левый (при его блокаде происходит большее снижение пульса).

Кроме того, возможно осуществление функциональной симпатэктомии путем пересечения симпатического ствола ниже уровня звездчатого ганглия. Такая симпатэктомия не является анатомической, поскольку в ходе процедуры ганглионарная иннервация верхней конечности (иннервация от среднего шейного и звездчатого ганглиев) остается интактной. В то же время симпатэктомия ниже уровня звездчатого ганглия—функциональная, так как после нее ганглионарные нейроны, иннервирующие верхнюю конечность, лишаются симпатической импульсации. Пересечение симпатического ствола на уровне второго ребра позволяет избежать появления синдрома Горнера: преганглионарные волокна, иннервиру ющие голову и шею, направляются к звездчатому ганглию от первого грудного спинномозгового нерва.

Существуют два относительных показания к проведению односторонней или двухсторонней функциональной симпатэктомии: синдром Рейно (болезненное побледнение пальцев в ответ на воздействие низких температур) и гипергидроз (заболевание, проявляющееся в пубертатном периоде и характеризующееся избыточным потоотделением участков кожи с повышенным количеством потовых желез,—ладоней, ступней, паха).

Симпатическая иннервация глаза подробнее рассмотрена в отдельной статье на сайте.

Синдром Горнера (правый глаз пациента).

Обратите внимание на умеренно выраженные птоз века и миоз (сужение зрачка).

На стороне синдрома сохранена (но замедлена) реакция суженного зрачка на свет.

в) Поясничная симпатэктомия. Ранее для лечения нейропатических болей и улучшения кровоснабжения нижней конечности применяли поясничную симпатэктомию (процедура, в ходе которой преганглионарную иннервацию прерывали путем хирургического пересечения верхнего конца поясничного симпатического ствола). При этом обычно иссекали второй и третий поясничные симпатические ганглии. Однако у мужчин билатеральная поясничная симпатэктомия приводит к нарушению нервных путей, отвечающих за неэрегированное состояние (состояние покоя) полового члена, что может привести к персистирующим болезненным эрекциям (приапизм).

В настоящее время существует недостаточно доказательств того, что поясничная симпатэктомия эффективна у большинства пациентов; в связи с этим процедуру проводят лишь в редких случаях. Для лечения резистентной к стандартной терапии артериальной гипертензии все чаще применяют абляцию симпатических нервов почечных артерий (эндоваскулярно через катетер).

Учебное видео анатомии вегетативной нервной системы (ВНС)

– Также рекомендуем “Вегетативная нервная система: парасимпатическая иннервация и ее нарушения”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 13.11.2018

Источник

Оглавление темы “Вегетативная ( автономная ) нервная система.”:

Иннервация кровеносных сосудов. Иннервация сосудов.Степень иннервации артерий, капилляров и вен неодинакова. Артерии, у которых более развиты мышечные элементы в tunica media, получают более обильную иннервацию, вены — менее обильную; v. cava inferior и v. portae занимают промежуточное положение. Более крупные сосуды, расположенные внутри полостей тела, получают иннервацию от ветвей симпатического ствола, ближайших сплетений вегетативной нервной системы и прилежащих спинномозговых нервов; периферические же сосуды стенок полостей и сосуды конечностей получают иннервацию от проходящих поблизости нервов. Нервы, подходящие к сосудам, идут сегментарно и образуют периваскулярные сплетения, от которых отходят волокна, проникающие в стенку и распределяющиеся в адвентиции (tunica externa) и между последней и tunica media. Волокна иннервируют мышечные образования стенки, имея различную форму окончаний. В настоящее время доказано наличие рецепторов во всех кровеносных и лимфатических сосудах. Первый нейрон афферентного пути сосудистой системы лежит в спинномозговых узлах или узлах вегетативных нервов (nn. splanchnici, n. vagus); далее он идет в составе кондуктора интероцептивного анализатора (см. «Интероцептивный анализатор»). Сосудодвига-тельный центр лежит в продолговатом мозге. К регуляции кровообращения имеют отношение globus pallidus, таламус, а также серый бугор. Высшие центры кровообращения, как и всех вегетативных функций, заложены в коре моторной зоны головного мозга (лобная доля), а также впереди и сзади нее. Корковый конец анализатора сосудистых функций располагается, по-видимому, во всех отделах коры. Нисходящие связи головного мозга со стволовыми и спинальными центрами осуществляются, по-видимому, пирамидными и экстрапирамидными трактами.

Замыкание рефлекторной дуги может происходить на всех уровнях центральной нервной системы, а также в узлах вегетативных сплетений (собственная вегетативная рефлекторная дуга). Эфферентный путь вызывает вазомоторный эффект — расширение или сужение сосудов. Сосудосуживающие волокна проходят в составе симпатических нервов, сосудорасширяющие волокна идут в составе всех парасимпатических нервов краниального отдела вегетативной нервной системы (III, VII, IX, X), в составе передних корешков спинномозговых нервов (признается не всеми) и парасимпатических нервов сакрального отдела (nn. splanchnici pelvini). Учебное видео вегетативной иннервации внутренних органовДругие видео уроки по данной теме находятся: Здесь – Также рекомендуем “Единство вегетативной и центральной нервной системы. Зоны Захарьина — Геда.” Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 28.8.2020 |

Источник

Иннервация сосудов – cосуды снабжены нервами, регулирующими

их просвет и вызывающими сужение или расширение их.

Сосудосуживающие нервы – вазоконстрикторы – относятся к

симпатической нервной системе. Существование этих нервов было впервые

обнанаружено А.П. Вальтером в 1842 г. в опытах на лягушках, а затем Кл. Бернаром

(1852) в экспериментах на ухе кролика. Если раздражать симпатический нерв

кролика, то соответствующее ухо бледнеет вследствие сужения его артерий и

артериол, а температура и объем уха уменьшаются. Главными сосудосуживающими

нервами органов брюшной полости являются симпатические волокна, проходящие в n.

splanchnicus. К конечностям симпатические сосудосуживающие волокна идут,

во-первых, в составе спинномозговых смешанных нервов, раздраженние которых, как

правило, суживает сосуды конечностей, во-вторых, по стенкам артерий (в их

адвентиции).

Перерезка сосудосуживающих симпатических нервов вызывает расширение сосудов в

той области, которая иннервируется этими нервами. Доказательством этого служит

опыт Кл. Бернара с перерезкой симпатического нерва на одной стороне шеи, что

вызывает расширение сосуда проявляющееся в покраснении и потеплении уха

оперированной стороны. Равным образом после перерезки n. splanchnicus

кровоток через органы брюшной полости, лишенной сосудосуживающей симпатической

иннервации, резко увеличивается. Описанные опыты показывают, что кровеносные

сосуды находятся под непрерывным сосудосуживающим влиянием симпатических нервов,

поддерживающим постоянный уровень сокращения мышечных стенок артерии

(артериальный тонус).

Если после перерезки симпатических нервов раздражать периферический конец их,

то можно восстановить нормальный уровень артериального тонуса. Для этого

достаточно раздражать симпатические нервные волокна с частотой 1 — 2 импульса в

секунду (Б. Фолков, В. М. Хаютин). Изменение частоты импульсов, поступающих к

артериям, может вызвать их сужение (при учащении импульсации) или расширение

(при урежении импульсации).

Сосудорасширяющие эффекты – вазодилятацию – впервые

обнаружили при раздражении нескольких нервных веточек, относящихся к

парасимпатической нервной системе. Например, раздражение chordа

tympani вызывало расширение сосудов подчелюстной железы, раздражние n. lingualis

— расширение сосудов языка, раздражение n. pelvicus расширение сосудов половых

органов.

В некоторых органах, например в скелетной мускулатуре, расширение артерий и

артериол происходит при раздражении симпатических нервов в составе которых

имеются, кроме вазоконстрикторов, также и вазодилятаторы. В большинстве случаев

раздражение симпатических нервов вызывает сужение сосудов, и лишь в особых

условиях, например после введения яда эрготоксина, парализующего симпатические

вазоконстрикторы, возникает расширение сосудов.

Расширение сосудов (главным образом кожи) можно

вызвать, кроме того, раздражением периферических концов задних корешков спинного

мозга, в составе которых проходят афферентные (чувствительные) волокна.

Расширение сосудов наступает при этом в тех областях кожи, чувствительные

нервные волокна которых проходят в раздражаемом корешке.

Вопрос о механизме действия сосудорасширяющих нервов недостаточно выяснен. В

последние годы доказано, что расширение сосудов обусловлено при раздражении

сосудорасширяющих нервов образованием сосудорасширяющих веществ. Так, при

раздражении симпатических вазодилятаторов скелетной мускулатуры в их окончаниях

образуется ацетилхолин, расширяющий артериолы. При раздражении задних корешков

спинного мозга сосудорасширяющие вещества, по-видимому, образуются не в стенке

сосуда, а вблизи его.

Источник

Анатомия иннервации вегетативной нервной системы. Системы: симпатическая (красным) и парасимпатическая (синим)

Симпати́ческая не́рвная систе́ма (от греч. συμπαθής чувствительный, сочувственный) — часть автономной (вегетативной) нервной системы, ганглии которой расположены на значительном расстоянии от иннервируемых органов. Активация вызывает возбуждение сердечной деятельности и усиление обменных процессов.

Название «симпатическая нервная система» впервые было употреблено в 1732 году Якобом Винсловом и поначалу использовалось для обозначения всей автономной нервной системы. Впоследствии этим термином стали называть только часть нервной системы.

Эмбриология[править | править код]

Эмбриональным источником для симпатической системы служит ганглиозная пластинка. Она подразделяется на сомиты, дифференцирующиеся на симпатическую и парасимпатическую систему. К симпатическому уровню относят шейные и грудные сомиты.

В эмбриогенезе периферическая часть симпатической нервной системы образуется в результате миграции симпатических нейробластов. Миграция происходит по волокнам спинного мозга сегментарно. Выделяют несколько «волн миграции». В результате первой волны образуется «первичный» симпатический ствол, представленный в области шеи верхним (краниальным), нижним (задним), шейными и звездчатым ганглиями. Вторая волна возникает из первичной, главным образом из дорсальных отделов. В результате образуется «вторичный» симпатический ствол.

Морфология[править | править код]

Симпатическая нервная система топографически подразделяется на центральную, расположенную в спинном мозге, и периферическую, включающую многочисленные соединённые друг с другом нервные ветви и узлы.

Центральный отдел[править | править код]

Центры симпатической системы (спинномозговой центр Якобсона) находятся в боковых рогах грудного и поясничного сегментов серого вещества спинного мозга в тораколюмбальном отделе (сегменты от восьмого шейного до третьего поясничного включительно).

Периферический отдел[править | править код]

Периферическая часть симпатической нервной системы образована эфферентными и чувствительными нейронами с их отростками, располагающимися в околопозвоночных и удаленных от спинного мозга предпозвоночных узлах.

Симпатические стволы[править | править код]

По обеим сторонам позвоночника расположены симпатические стволы. Они имеют вид цепей, образованных узлами первого порядка, и протягиваются от основания черепа до копчика, где сходятся в непарный копчиковый узел. В симпатическом стволе выделяют шейный, грудной, поясничный и крестцовый отделы. Узлы в каждой цепи ствола соединены межузловыми ветвями. В поясничном и крестцовом отделах две цепи соединяются поперечными ветвями.

Симпатические волокна[править | править код]

Симпатические волокна выходят из спинного мозга на протяжении от I—II грудного до II—IV поясничного сегмента. По своему ходу симпатические волокна отделяются от двигательных соматических, и далее, в виде белых соединительных ветвей, вступают в грудные и верхний поясничный узлы пограничного симпатического ствола. От узлов симпатического ствола отходят серые соединительные ветви и висцеральные ветви. Серые соединительные ветви соединяются со спинномозговыми нервами и в их составе идут к гладким мышцам сосудов, сальным и потовым железам, а также к скелетной мускулатуре (они регулируют её трофику). Висцеральные ветви иннервируют внутренние органы.

Для симпатической нервной системы характерно генерализованное влияние, при этом симпатические волокна иннервируют все без исключения органы. Генерализация , то есть расширение области возбуждения, достигается за счёт того, что преганглионарные волокна в узлах симпатического ствола многократно ветвятся, и количество постганглионарных волокон может в несколько десятков раз превышать количество преганглионарных. Это позволяет сравнительно небольшому числу центральных симпатических нейронов обеспечить иннервацию всех органов и тканей.

Ганглии II порядка[править | править код]

Кроме узлов первого порядка (вертебральных ганглиев), в состав периферического отдела симпатической нервной системы также входят узлы второго порядка (превертебральные ганглии). Они участвуют в образовании сплетений (например, чревного и солнечного).

Синаптическая передача в симпатическом отделе[править | править код]

По нервным волокнам импульс доставляется к эффекторному органу, вызывая изменения его работы. Для передачи нервного импульса в симпатической нервной системе предусмотрена цепь из двух нейронов: первый нейрон в составе преганглионарного волокна, его тело лежит в сером веществе спинного мозга, второй – в составе постганглионарного волокна. Соответственно, дважды происходит синаптическая передача: между преганглионарным и постганглионарным нейроном и между постганглионарным нейроном и клетками рабочего органа.

Аксоны нейронов, составляющие преганглионарные волокна (доузловые, следующие из спинного мозга) оканчиваются либо в узлах симпатического ствола, либо в превертебральных ганглиях. В любом случае, в каком-либо ганглии должна произойти синаптическая передача возбуждения от преганглионарной клетки к постганглионарной. Возможны следующие варианты:

- Аксон входит в паравертебральный ганглий, и синапс возникает на том же уровне, на котором к ганглию подошёл нерв.

- Аксон входит в паравертебральный ганглий, по межузловым ветвям поднимается или спускается к другому узлу, и синапс возникает в этом узле.

- Аксон не образует синапс в паравертебральном ганглии, а следует к превертебральному, и синапс возникает там.

По участию в проведении нервного импульса того или иного медиатора синапсы подразделяются на адренергические и холинергические. В холинергическом синапсе медиатором является ацетилхолин, а в адренергическом в большинстве случаев – норадреналин или другие катехоламины (редко). Основным медиатором, выделяемым преганглионарными волокнами, так же как и в парасимпатической нервной системе, является ацетилхолин (то есть синапсы холинергические), а постганглионарными волокнами — норадреналин (адренергические синапсы). Ацетилхолин активирует никотиновый ацетилхолиновый рецептор на мембране постганглионарного нейрона. Норадреналин активирует адренергические рецепторы на мембране клеток рабочего органа.

Из этой закономерности есть исключения: например, в окончаниях постганглионарных волокон, иннервирующих потовые железы на всех участках кожи, кроме стоп, ладоней, частично лица, в качестве медиатора выделяется ацетилхолин. Однако на приведённых выше участках постганглионарные волокна выделяют норадреналин. Это связано с наличием двух типов потоотделения: т.н. термического и эмоционального.

Физиология[править | править код]

Общее значение симпатической нервной системы[править | править код]

Симпатическая нервная система активируется при стрессовых реакциях, поэтому иногда её называют системой “бей или беги”. Под влиянием этого отдела увеличивается скорость обменных процессов в органах и тканях, усиливаются сердечные сокращения, увеличивается количество поступающего к мышцам кислорода и затормаживаются процессы пищеварения.

Адаптационно-трофическая функция симпатической нервной системы[править | править код]

Симпатическая нервная система выполняет адаптационно-трофическую функцию, то есть обеспечивает приспособление организма к изменяющимся условиям среды путём изменения уровня обмена веществ в органах и тканях. Исполнение симпатическим отделом адаптационно-трофической функции предположил И. П. Павлов, когда во время экспериментов на собаках обнаружил веточку симпатического нерва, идущую к сердцу и при возбуждении усиливающую сердечные сокращения без изменения их частоты. Впоследствии эту идею развили советские физиологи Л. А. Орбели и А. Г. Гинецинский, обнаружив усиление сокращений утомлённой скелетной мышцы лягушки при раздражении приходящего к ней симпатического нерва (увеличивалась сила мышечных сокращений, повышалась возбудимость и сократимость мышцы). Подобный эксперимент был повторён с мышцами млекопитающих. Результат экспериментов был положен в основу теории Л. А. Орбели об адаптационно-трофической функции симпатического отдела вегетативной нервной системы.

Иннервация отдельных органов и влияние на их работу[править | править код]

1. Симпатическими волокнами из верхнего шейного узла (ветвями внутреннего сонного нерва n.caroticus internus, образующими вокруг сонной артерии сплетение plexus caroticus internus) иннервируется дилататор зрачка, то есть под влиянием симпатического отдела вегетативной нервной системы зрачок расширяется. При поражении верхнего шейного узла отмечается сужение зрачка на одноимённой стороне.

2. Симпатическими волокнами, отходящими из верхнего шейного узла (наружными сонными нервами nn.carotici externi, образующими вокруг сонной артерии сплетение plexus caroticus externus), иннервируются слюнные железы. Под влиянием этого отдела нервной системы слюна выделяется в небольшом объёме. При раздражении симпатических нервов в железах ограничивается кровоснабжение, поэтому по консистенции слюна густая и вязкая. Таким образом, основная функция симпатической нервной системы в данном случае – задержка слюноотделения (при стрессе возникает сухость во рту).

3. Симпатические волокна иннервируют потовые железы кожи во всех областях тела. Потовые железы иннервируются холинергическими нервными волокнами – в их окончаниях в качестве медиатора выделяется ацетилхолин. Под влиянием симпатического отдела вегетативной нервной системы потоотделение усиливается.

4. Симпатические нервы, иннервирующие сердце (cardiacus cervicalis superior, n. cardiacus cervicalis medius, n. cardiacus cervicalis inferior, n. cardiaci thoracici), отходят от трех верхних шейных и пяти верхних грудных симпатических узлов.

Из симпатических и парасимпатических нервов формируются два сердечных сплетения: поверхностное, plexus cardiacus superficialis, располагающееся между дугой аорты и бифуркацией легочного ствола; и глубокое, plexus cardiacus profundus, расположенное между дугой аорты и бифуркацией трахеи. В сплетениях находятся группы ганглионарных клеток и нервные узлы. Ветви этих сплетений затем переходят в единое внутриорганное сердечное сплетение.

Верхний сердечный нерв участвует в образовании поверхностного и глубокого сплетений. Средний сердечный нерв, нижний сердечный нерв и грудные сердечные нервы вступают в глубокое сердечное сплетение.

Импульсы этих нервов усиливают сердечные сокращения и учащают их ритм.

5. В большинстве тканей все сосуды, кроме капилляров, иннервируются волокнами симпатической нервной системы.

Симпатическая нервная система сужает кровеносные сосуды и повышает артериальное давление, тем самым, отводит кровь от органов, чьи функции в стрессовой ситуации необязательны для выживания организма, и, напротив, увеличивает приток крови к жизненно важным и необходимым во время стресса органам (например, во время стресса кожа бледнеет, потому что кровоток в ней уменьшается в пользу скелетных мышц).

- Импульсы симпатических нервов в мышечной ткани мелких артерий и артериол приводит к увеличению сосудистого сопротивления и уменьшению кровотока.

- Импульсы симпатических нервов в гладкомышечной ткани крупных кровеносных сосудов, особенно вен, приводит к уменьшению их объёма, что способствует движению крови по направлению к сердцу.

6. Симпатический отдел комплексно влияет на дыхательные пути и лёгкие. Основная задача, которую он решает, – облегчение дыхания во время стрессовой ситуации для более полного снабжения клеток организма кислородом.

- Начало дыхательных путей – носовая полость – иннервируется симпатическими нервами, преганглионарные волокна которых отходят от верхних грудных сегментов спинного мозга, а постганглионарные волокна – берут начало в верхнем шейном ганглии. Достигнув слизистой оболочки полости носа, симпатические нервы сужают просвет сосудов и уменьшают секрецию слизи.

- Гортань также имеет симпатическую иннервацию. Преганглионарные волокна опять же начинаются в верхних грудных сегментах спинного мозга, а постганглионарные – в верхнем шейном ганглии. От шейного ганглия к гортани симпатические волокна идут в составе ветвей гортанно-глоточных нервов и в составе нервных сплетений артерий. Под воздействием симпатической нервной системы сосуды гортани суживаются, тормозится секреция клеток железистого эпителия слизистой оболочки гортани.

- Симпатические нервы, преганглионарные волокна которых начинаются в нижних шейных и верхних грудных сегментах спинного мозга, а постганглионарные – в грудных ганглиях, иннервируют слизистую трахеи и её гладкую мускулатуру. Под воздействием этого отдела расслабляются гладкие мышцы трахеи и замедляется секреция желёз слизистой, сужаются сосуды.

- В составе лёгочных ветвей симпатические волокна приходят к бронхиальному дереву и лёгким, где иннервируют слизистую оболочку и гладкую мускулатуру. Преганглионарные волокна этих нервов начинаются в верхних грудных сегментах спинного мозга, а постганглионарные – в верхних грудных ганглиях. Действие симпатического отдела вызывает расширение просвета бронхов и уменьшение секреции бронхиальных желёз.

7. Симпатические волокна иннервируют гладкие мышцы в стенках лимфатических сосудов. Они сосредоточены преимущественно около клапанов и в местах перехода более мелких сосудов в более крупные. Импульсы симпатического отдела нервной системы вызывают сокращения стенок лимфатических сосудов и повышение давления лимфы на стенки сосудов, что способствует продвижению лимфы от лимфатических капилляров к крупным протокам и, в конечном итоге, к венам кровеносного русла.

8. Симпатические волокна иннервируют стенки полых органов пищеварительного тракта. Импульсы симпатического отдела подавляют деятельность органов пищеварения.

- Симпатические волокна, постганглионарные нейроны которых исходят из верхнего шейного ганглия, иннервируют железы глотки и, возбуждаясь, угнетают их секрецию, а также вызывают сокращение стенок сосудов и обеспечивают трофическую иннервацию поперечнополосатых мышц.

- Симпатические волокна, постганглионарные волокна которых исходят из верхних грудных ганглиев, иннервируют железы, стенки сосудов и гладкую мускулатуру пищевода. В стенках пищевода импульсы симпатического отдела сужают сосуды, подавляют секрецию желёз и тормозят сокращение гладких мышц, а также обеспечивают трофическую иннервацию поперечнополосатых мышц верхней трети пищевода.

- Симпатические нервы, постганглионарные волокна которых исходят из чревного сплетения, иннервируют гладкие мышцы, железы и сосуды стенки желудка. Импульсы симпатического отдела подавляют функции желудка: тормозят секрецию ферментов, соляной кислоты и слизи; сужают кровеносные сосуды, подавляют мышечные сокращения.

- Тонкая кишка иннервируется симпатическими волокнами, постганглионарные нейроны которых отходят от верхнего брыжеечного, а также частично чревного и печёночного сплетений. Возбуждение симпатических волокон вызывает расслабление гладких мышц, сужение сосудов и подавление секреции желёз тонкой кишки.

- Эфферентная иннервация различных отделов толстой кишки осуществляется симпатическими волокнами, постганглионарные нейроны которых лежат в верхнем и нижнем брыжеечном, межбрыжеечном, верхнем и нижнем тазовом сплетениях. Возбуждение симпатического отдела угнетает перистальтику толстой кишки и секрецию её желёз, сужает сосуды.

См. также[править | править код]

- Парасимпатическая нервная система

- Метасимпатическая нервная система

Литература[править | править код]

- Ноздрачев А. Д. Физиология вегетативной нервной системы. — Л-д: Медицина, 1983

- Физиология вегетативной нервной системы. — Л-д: Наука, 1981. — С. 181—21

Источник