Ситовидные сосуды состоят из

Появление проводящих тканей в процессе эволюции является одной из причин, которые сделали возможным выход растений на сушу. В нашей статье мы рассмотрим особенности строения и функционирования ее элементов – ситовидных трубок и сосудов.

Особенности проводящей ткани

Когда на планете произошли серьезные изменения климатических условий, растениям пришлось приспосабливаться к ним. До этого все они обитали исключительно в воде. В наземно-воздушной среде стала необходимой добыча воды из почвы и ее транспортировка ко всем органам растения.

Различают два вида проводящей ткани, элементами которой являются сосуды и ситовидные трубки:

- Луб, или флоэма – расположена ближе к поверхности стебля. По ней органические вещества, образованные в листе во время фотосинтеза, передвигаются по направлению к корню.

- Второй тип проводящей ткани называется древесина, или ксилема. Она обеспечивает восходящий ток: от корня к листьям.

Ситовидные трубки растений

Это проводящие клетки луба. Между собой они разделены многочисленными перегородками. Внешне их строение напоминает сито. Отсюда и происходит название. Ситовидные трубки растений живые. Это объясняется слабым давлением нисходящего тока.

Их поперечные стенки пронизаны густой сетью отверстий. А клетки содержат много сквозных отверстий. Все они являются прокариотическими. Это означает, что в них нет оформленного ядра.

Живыми элементы цитоплазмы ситовидных трубок остаются только на определенное время. Продолжительность этого периода варьирует в широких пределах – от 2 до 15 лет. Данный показатель зависит от вида растения и условий его произрастания. Ситовидные трубки транспортируют воду и органические вещества, синтезированные в процессе фотосинтеза от листьев к корню.

Сосуды

В отличие от ситовидных трубок, эти элементы проводящей ткани представляют собой мертвые клетки. Визуально они напоминают трубочки. Сосуды имеют плотные оболочки. С внутренней стороны они образуют утолщения, которые имеют вид колец или спиралей.

Благодаря такому строению сосуды способны выполнять свою функцию. Она заключается в передвижении почвенных растворов минеральных веществ от корня к листьям.

Механизм почвенного питания

Таким образом, в растении одновременно осуществляется передвижение веществ в противоположных направлениях. В ботанике этот процесс называют восходящим и нисходящим током.

Но какие силы заставляют воду из почвы двигаться вверх? Оказывается, что это происходит под влиянием корневого давления и транспирации – испарения воды с поверхности листьев.

Для растений этот процесс является жизненно необходимым. Дело в том, что только в почве находятся минералы, без которых развитие тканей и органов будет невозможным. Так, азот необходим для развития корневой системы. В воздухе этого элемента предостаточно – 75 %. Но растения не способны фиксировать атмосферный азот, поэтому минеральное питание так важно для них.

Поднимаясь, молекулы воды плотно сцепляются между собой и стенками сосудов. При этом возникают силы, способные поднять воду на приличную высоту – до 140 м. Такое давление заставляет почвенные растворы через корневые волоски проникать в кору, и далее к сосудам ксилемы. По ним вода поднимается к стеблю. Далее, под действием транспирации, вода поступает в листья.

В жилках рядом с сосудами находятся и ситовидные трубки. Эти элементы осуществляют нисходящий ток. Под воздействием солнечного света в хлоропластах листа синтезируется полисахарид глюкоза. Это органическое вещество растение расходует на осуществление роста и процессов жизнедеятельности.

Итак, проводящая ткань растения обеспечивает передвижение водных растворов органических и минеральных веществ по растению. Ее структурными элементами являются сосуды и ситовидные трубки.

Источник

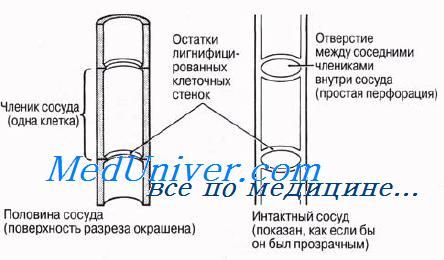

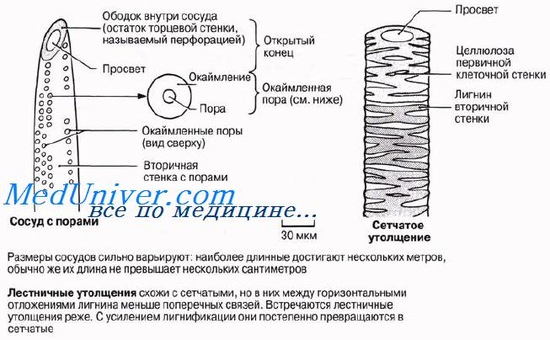

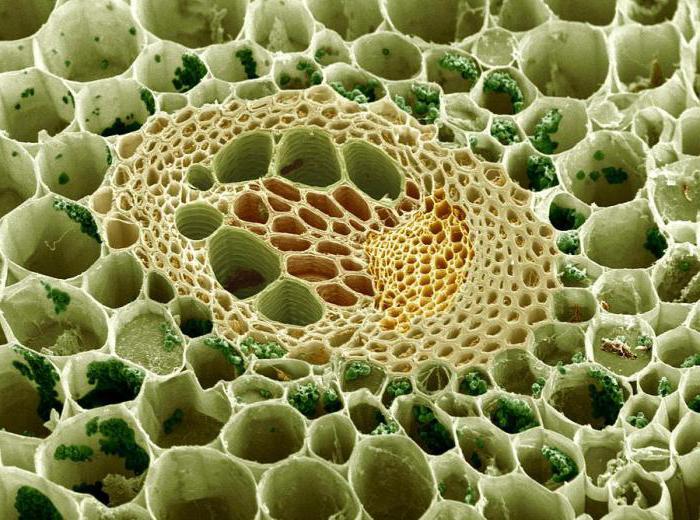

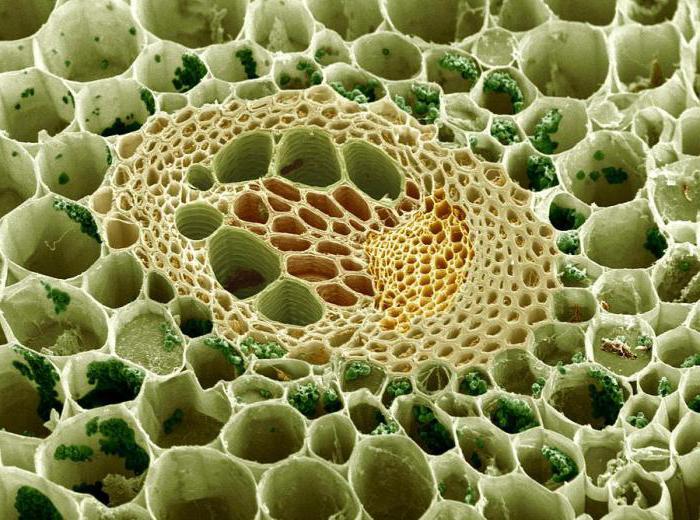

Ксилема. Строение ксилемы. Функции ксилемы.Ксилема выполняет в растении две основные функции: по ней движется вода вместе с растворенными минеральными веществами и она служит опорой органам растения. Таким образом, ксилема играет в растении двоякую роль — физиологическую и структурную. В состав ксилемы входят гистологические элементы четырех типов: трахеиды, сосуды, паренхимные клетки и волокна. На рис. 6.9 эти гистологические элементы представлены и поперечном и продольном разрезах. Трахеиды ксилемыТрахеиды — это одиночные лигнифицированные клетки веретеновидной формы. Концы соприкасающихся трахеид перекрываются так же, как и заостренные концы волокон склеренхимы. Это придает трахеидам механическую прочность и обеспечивает органам растения опору. Трахеиды — мертвые клетки; в зрелом состоянии их просвет ничем не заполнен. Среди водопроводя-ших клеток сосудистых растений трахеиды представляют первичную примитивную форму; у древних сосудистых растений это единственные водопроводящие клетки. Из них развились описанные ниже сосуды и волокна ксилемы высших растений. Несмотря на свой примитивный характер, трахеиды, несомненно, функционируют эффективно; об этом свидетельствует тот факт, что у голосеменных растений доставка воды от корней к надземным частям обеспечивается исключительно трахеидами, а ведь большинство голосеменных — древесные породы. Вода движется по пустым просветам трахеид, не встречая на своем пути помех в виде живого содержимого. Из одной трахеиды в другую она переходит либо через поры, через их «замыкающие пленки», либо через нелигнифицированные части клеточных стенок. Характер лигнификации (одревеснения) клеточных стенок трахеид близок к тому, который описан ниже для сосудов. На рисунке представлено строение трахеид. У покрытосеменных число трахеид по сравнению с числом сосудов относительно невелико. Сосуды считаются более эффективным приспособлением для транспорта воды, нежели трахеиды; появление сосудов связано, как полагают, с тем, что у покрытосеменных с их большой листовой поверхностью транспира-ция идет более активно. Сосуды ксилемыСосуды — характерные проводящие элементы ксилемы покрытосеменных. Они представляют собой очень длинные трубки, образовавшиеся в результате слияния ряда клеток, соединившихся «конец в конец». Каждая из клеток, образующих сосуд ксилемы, соответствует трахеиде и называется члеником сосуда. Однако членики сосуда короче и шире трахеид. Первая ксилема, появляющаяся в растении в процессе сто развития, носит название первичной ксилемы; она закладывается у кончика корня и на верхушке побегов. Дифференцированные членики сосудов ксилемы появляются рядами на концах прокамбиальных тяжей. Сосуд возникает, когда соседние членики в данном ряду сливаются в результате разрушения перегородок между ними. Внутри сосуда сохраняются в виде ободков остатки разрушенных торцевых стенок. Слияние члеников сосудов изображено на рисунке.

Протоксилема и метаксилемаПервые по времени образования сосуды — протоксилема — закладываются на верхушке осевых органов, непосредственно под верхушечной меристемой, там, где окружающие их клетки еше продолжают вытягиваться. Зрелые сосуды про-токсилемы способны растягиваться одновременно с вытягиванием окружающих клеток, поскольку их целлюлозные стенки еще не сплошь одревеснели —лигнин откладывается в них лишь кольцами или по спирали (рис. 6.12). Эти отложения лигнина позволяют трубкам сохранять достаточную прочность во время роста стебля или корня. С ростом органа появляются новые сосуды ксилемы, которые претерпевают более интенсивную лигнификацию и завершают свое развитие в зрелых частях органа; так формируется ме-гаксшема. Тем временем самые первые сосуды протоксилемы растягиваются, а затем разрушаются. Зрелые сосуды метаксилемы не способны растягиваться и расти. Это мертвые, жесткие? полностью одревесневшие трубки. Если бы их развитие завершалось до того, как закончилось вытягивание окружающих живых клеток, то они бы очень сильно мешали этому процессу. У сосудов метаксилемы обнаруживаются три главных типа утолщений: лестничные, сетчатые и точечные. Длинные полые трубки ксилемы — идеальная система для проведения воды на большие расстояния с минимальными помехами. Так же как и в трахеидах, вода может переходить из сосуда в сосуд через поры или через неодревеснев-шие части клеточной стенки. Вследствие одревеснения клеточные стенки сосудов обладают высокой прочностью на разрыв, что тоже очень важно, потому что благодаря этому трубки не спадаются, когда вода движется в них под натяжением (разд. 13.4). Вторую свою функцию — механическую — ксилема выполняет также благодаря тому, что она состоит из ряда одревесневших трубок. В первичном теле растения ксилема в корнях занимает центральное положение, помогая корню противостоять тянущему усилию надземных частей, изгибающихся под порывами ветра, В стебле проводящие пучки либо образуют по периферии кольцо, как у двудольных, либо располагаются беспорядочно, как у однодольных; в обоих случаях стебель пронизывается отдельными тяжами ксилемы, обеспечивающими ему определенную опору. Особенно важное значение опорная функция ксилемы приобретает там, где имеет место вторичный рост. Во время этого процесса быстро нарастает количество вторичной ксилемы; к ней переходит от колленхимы и склеренхимы роль главной механической ткани, и именно она служит опорой у крупных древесных и кустарниковых пород. Рост стволов в толщину определяется в известной мере нагрузками, которым подвергается растение, так что иногда наблюдается дополнительный рост, смысл которого состоит в усилении структуры и обеспечении ей максимальной опоры.

Древесинная паренхима ксилемыДревесинная паренхима ксилемы содержится как в первичной, так и во вторичной ксилеме, однако в последней ее количество больше и роль важнее. Клетки древесинной паренхимы, подобно любым другим паренхимным клеткам, имеют тонкие целлюлозные стенки и живое содержимое. Во вторичной ксилеме имеются две системы паренхимы. Обе они возникают из меристемати-ческих клеток, называемых в одном случае лучевыми инициалями, а вдругом — веретеновидны-ми инициалями (гл. 22). Лучевая паренхима более обильна. Она образует радиальные слои ткани, так называемые сердцевинные лучи, которые, пронизывая сердцевину, служат живой связью между сердцевиной и корой. Здесь запасаются различные питательные вещества, скапливаются таннины, кристаллы и т. п., и здесь же осуществляется радиальный транспорт питательных веществ и воды, а также газообмен по межклетникам. Из веретеновидных инициалей обычно развиваются сосуды ксилемы и ситовидные трубки флоэмы вместе с их клетками-спутницами, однако время от времени они дают начало также и паренхимным клеткам. Эти паренхимные клетки образуют во вторичной ксилеме вертикальные ряды. Древесинные волокна ксилемыПолагают, что древесинные волокна, так же как и сосуды ксилемы, ведут свое происхождение от трахеид. Они короче и уже трахеид, а стенки их гораздо толще, но поры их сходны с порами, имеющимися в трахеидах, и на срезах волокна иногда трудно отличить от трахеид, поскольку между теми и другими есть ряд переходных форм. Древесинные волокна очень напоминают уже описанные волокна склеренхимы; их торцевые стенки также перекрываются. В отличие от сосудов ксилемы древесинные волокна не проводят воду; поэтому у них могут быть гораздо более толстые стенки и более узкие просветы, а значит, они отличаются и большей прочностью, т. е. придают ксилеме дополнительную механическую прочность. – Также рекомендуем “Флоэма. Строение флоэмы. Функции флоэмы.” Оглавление темы “Ткани. Питание клетки.”: |

Источник

В процессе эволюции у высших растений совершенствование организации сопровождалось усложнением внутреннего строения — появлением органов и тканей.

Ткань — совокупность клеток, сходных по морфологическим и физиологическим признакам и выполняющих определенные функции. Орган состоит обычно из нескольких тканей.

Различают ткани:

1.образовательная (меристема) появляется по мере деления зиготы. Формирует тело зародыша, по мере роста растения перемещается во все его точки роста – верхушки корней, стеблей, в основания междоузлий и листьев – это первичные меристемы (их клетки делятся в поперечном, радиальном и тангенциальном – параллельным поверхности – направлениях; лежат беспорядочно):

Верхушечные (апикальные)

Боковые (латеральные)

Вставочные (интеркалярные)

Основное свойство меристем – способность делиться митозом и дифференцироваться (преобразовываться в другие ткани).

Меристемы могут возникать и из уже имеющихся тканей – это вторичные меристемы (клетки делятся только в тангенциальном – параллельным поверхности – направлении; лежат четкими рядами):

Камбий – образовательная ткань корня и стебля, состоящая из клеток, при делении и дифференцировке которых с внутренней стороны от слоя камбия откладывается древесина, с внешней – луб (у голосеменных и двудольных растений)

Феллоген (пробковый камбий)

Раневые меристемы

2. покровные ткани растений находятся на границе с внешней средой и защищают их от высыхания, механического повреждения, действия высоких и низких температур, чрезмерного испарения воды, проникновения микроорганизмов:

Кожица (эпидерма) в виде однорядного слоя клеток покрывает листья и однолетние побеги. Наружная поверхность клеток этой ткани часто покрыта кутикулой или восковым налетом, особенно развитых у растений засушливых местообитаний. Основные функции эпидермы — защитная и регуляция газообмена и испарения воды (связь с внешней средой – через устьица)

Пробка сменяет эпидерму, вследствие чего к осени зеленый цвет побегов переходит в бурый; из нескольких слоев отмерших клеток, стенки которых пропитаны жироподобным веществом суберином, непроницаемым для воды и газов. Т.к. живые ткани, лежащие под пробкой, нуждаются в газообмене и удалении избытка влаги, то связь с внешней средой осуществляется через разрывы в пробке, заполненные рыхло расположенными клетками — чечевички.

Пробка вместе со слоями отмерших клеток других тканей входит в состав корки, которая предохраняет стволы деревьев от механических повреждений, лесных пожаров, резкой смены температур и т. п. Корка ежегодно наращивается за счет клеток находящегося под ней камбия.

3. проводящие ткани служат для распространения по всему растению веществ, всасываемых корнями, и веществ, образующихся в листьях и молодых стеблях.

Различают:

Дальний или осевой транспорт веществ (от листьев к корням и от корней к листьям)

Ближний или радиальный.

Проводящая система растений состоит из:

Ксилемы или древесины – комплекс тканей, расположенных внутрь ль камбия или в проводящих пучках; обеспечивает восходящий ток воды и минеральных солей.

Состоит из:

-сосудов (проводящая ткань)

– древесных волокон (механическая ткань)

-древесной паренхимы (основная ткань)

Флоэмы или луба – комплекс тканей с внешней стороны от камбия или в проводящих пучках; служит для проведения нисходящим током продуктов фотосинтеза к местам их использования или отложения в запас (подземные органы, созревающие плоды и семена и др.).

Состоит из:

-ситовидных трубок (проводящая ткань)

-лубяных волокон (механическая ткань)

-лубяной паренхимы (основная ткань)

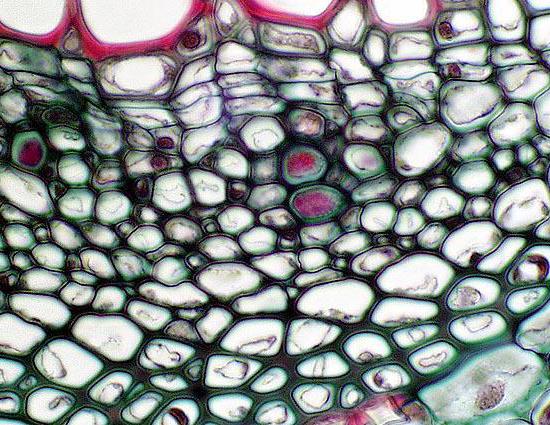

Дальний, или осевой, восходящий ток осуществляется по трахеидам и сосудам. Трахеиды — мертвые вытянутые клетки, лишенные цитоплазмы, имеющие одревесневшие стенки, в которых находятся поры. Через поровую мембрану происходит фильтрация растворов. Ток жидкости по трахеидам медленный, так как поровая мембрана препятствует движению воды. Трахеиды встречаются у всех высших растений, а у большинства хвощей, плаунов, папоротников и голосеменных служат единственными проводящими элементами ксилемы. У покрытосеменных развиты сосуды — полые трубки, состоящие из отдельных члеников, расположенных друг над другом. В члениках имеются сквозные отверстия — перфорации, благодаря которым быстрота тока растворов многократно увеличивается. Оболочки сосудов пропитываются лигнином и придают стеблю дополнительную прочность.

Нисходящий ток органических веществ осуществляется по ситовидным трубкам, входящим в состав проводящей ткани — флоэмы (луб). Ситовидные трубки состоят из члеников, поперечные перегородки которых пронизаны мелкими отверстиями, образующими «сито». Клетки ситовидных трубок лишены ядер, но содержат живую цитоплазму, образующую единое целое с цитоплазмой соседних клеток. Скорость движения по ситовидным трубкам меньше, чем скорость движения по сосудам.

Элементы проводящей системы вместе с волокнами механической ткани образуют пучки. Сосудисто-волокнистые пучкихорошо видны в листьях в виде жилок, они распространены в стебле, корнях, плодах и объединяют растение в единое целое.

4. механические ткани формируют «внутренний скелет» растения; обеспечивают прочность его органов: сопротивление нагрузкам на растяжение, сжатие и изгиб. Прочность и упругость клеток механических тканей достигается утолщением и одревеснением их оболочек. В молодых участках растущих органов механических тканей нет, т.к. живые клетки, находясь в состоянии тургора, благодаря плотным клеточным стенкам приобретают упругость.

Наиболее распространенная классификация механических тканей:

Склеренхима – представлена волокнами – длинными узкими клетками с равномерно утолщенной одревесневающей клеточной стенкой и обычно отмершим протопластом. В корне, стебле, плодах. В составе ксилемы (древесные волокна), флоэмы (лубяные волокна) и т.д.

Склереиды – клетки округлой или кубовидной формы с толстыми стенками, способными раздревесневать (утрачивать лигнин). В тканях мезофилла листа, мякоти сочных плодов (каменистые клетки), «косточек» плодов костянок

Колленхима – свойственна только двудольным, под эпидермой надземных органов. Округлая или кубовидная форма клеток, живой протопласт, неравномерное утолщение клеточных стенок (свойства пружины)

5. основная ткань или паренхима, состоит из живых тонкостенных клеток, располагающихся между другими тканями:

основная паренхима – в сердцевине стеблей

древесная паренхима – между сосудами и древесными волокнами в древесине

лубяная паренхима – между ситовидными трубками и волокнами в лубе

хлорофиллоносная паренхима – столбчатая ткань в листе под верхней эпидермой, губчатая – под нижней

запасающая паренхима – в эндосперме семян, клубнях, корнеплодах, плодах

воздухоносная паренхима – у водных растений с плавающими листьями и стеблями.

Источник