Склероз и стеноз сосудов

Атеросклероз – вариант склероза артерий, которая характеризуется уплотнением сосудистой стенки. Поражаются в основном сосуды среднего и большого калибра, чаще аорты, её ветвей и каротидного синуса. Данный процесс лежит в основе многих сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее распространённые из них — это инфаркт и инсульт. Они же являются главной причиной высокой смертности в развитых странах. Но не надо забывать о том, что патология так же поражает артерии нижних конечностей, о чем мы поговорим сегодня.

Атеросклероз со стенозом и без него: в чем отличие и как правильно поставить диагноз?

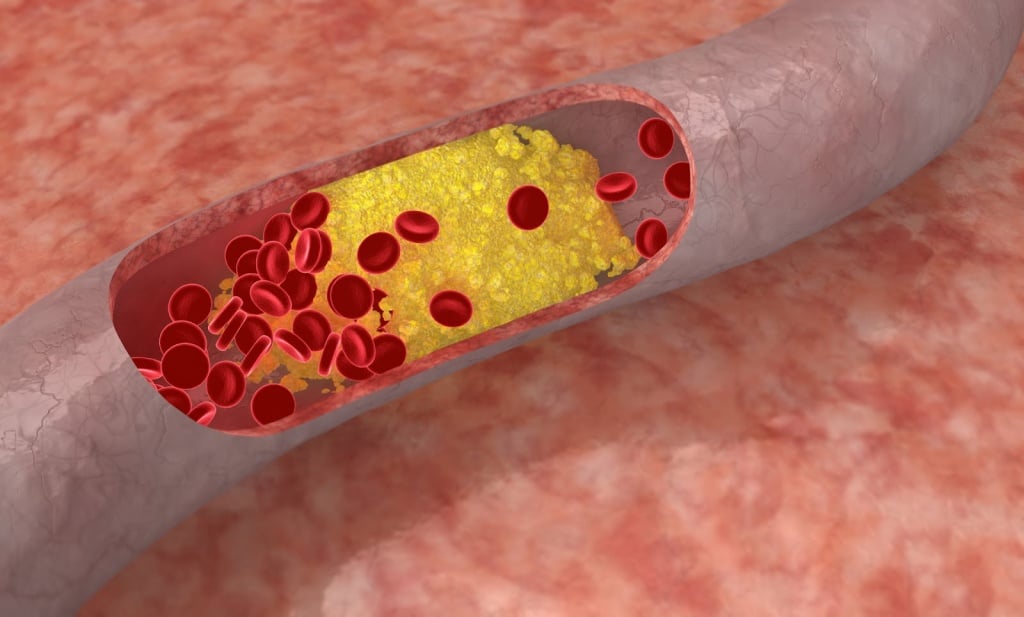

В основе процесса лежит образование атеросклеротической бляшки, что происходит при смене таких стадий формирования:

-

жировое (липидное) пятно;

жировое (липидное) пятно; - фиброзная бляшка;

- осложненная бляшка.

В результате дестабилизации последней (травматизация, повреждение) запускается следующий каскад реакций:

- изъязвление крышки бляшки с последующим налипанием тромбоцитов и формированием тромбоза, что приводит к усилению сужения артерии;

- истончение покрышки и микрокровотечение вследствие этого;

- под бляшкой образовывается некроз и развивается аневризма (расширение сосуда).

Последствиями всего выше происходящего могут стать:

- инфаркты;

- инсульты;

- тромбозы;

- разрыв аневризм.

Согласно данным Европейского общества кардиологов к основным факторам риска причисляют:

- питание с высоким количеством жиров;

- курение;

- приём алкоголя;

- малоподвижный образ жизни;

- увеличение холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой плотности в крови;

- повышенное артериальное давление;

- сахарный диабет;

- лишний вес;

- дефицит липопротеидов высокой плотности в крови;

- повышенная свертываемость крови;

- заболевания, которые приводят к снижению эластичности стенок сосудов или сопровождаются воспалительными процессами в них;

- высокий уровень С — реактивного белка в крови;

- мужской пол;

- пожилой возраст;

- наследственная склонность к заболеванию.

Теперь рассмотрим разницу между стенозирующим и нестенозирующим атеросклерозом на примере артерий нижних конечностей, поскольку именно применимо к ним употребляют данные термины чаще всего.

Если просвет сосуда заполнен больше, чем на 50% — речь идет о стенозе, если меньше, чем на 50% — его нет.

Разница в симптомах и при осмотре больного

Выделяют 4 стадии:

Выделяют 4 стадии:

- Первая – доклиническая: боль в ногах возникает при ходьбе на длинные дистанции или при серьезной физической нагрузке.

- Вторая — болезненность возникает при преодолевании расстояния длиной в 250-1000 метров.

- Третья: боль появляется при прохождении 50-100 метров.

- Четвертая: могут образовываться язвы, гангрены, сильная боль в ногах беспокоит даже в состоянии покоя.

Исходя из анатомических особенностей, первые две стадии характерны для нестенозирующего, а последние две — для стенозирующего атеросклероза нижних конечностей, поскольку именно при сужении больше половины просвета объявятся дополнительные симптомы, которые ми рассмотрим ниже.

Атеросклеротическая болезнь артерий нижних конечностей без стеноза

Как уже было указано выше, при таком варианте атеросклероза сосуд перекрыт менее чем на 50%.

Частые жалобы пациента

На начальных этапах болезни жалоб пациенты, как правило, не предъявляют, или же больные не предают значения симптомам.

К основным признакам относятся:

- боль в области бедер, ягодиц, поясницы, икроножных мышцах;

- усиление боли при физической нагрузке;

-

похолодание кожи в области ног;

похолодание кожи в области ног; - тошнота;

- головокружение;

- ощущение онемения в конечностях, «ползания мурашек», покалывание;

- изменение цвета кожи (бледность);

- плохое заживление ран;

- судороги в мышцах нижних конечностей;

- зуд, шелушение кожи ног;

- огрубение ногтей и кожи стоп;

- трещины, выпадение волос на ногах.

Критерии, необходимые для постановки диагноза:

- Повышение систолического артериального давления (АД), в то время как диастолическое не увеличивается.

- Кожа ног, особенно стоп, холодная на ощупь.

- Анализ крови на: холестерин, триглицериды, липопротеиды низкой плотности – показатели повышены; липопротеиды высокой плотности – сниженные.

- Ослабление пульсации на основных артериях конечностей.

- Ультразвуковая допплерография. Эхографические признаки патологии: наличие и определение размеров бляшек, замедленная скорость кровотока в сосудах, их повреждение и травмы стенки.

- Ангиография — видны места сужения сосудов (до 50% просвета).

- Компьютерная томография также частично способна определять все вышеперечисленные изменения.

Направления в лечении

Для каждого пациента терапия подбирается индивидуально, но в основном она включает в себя:

-

Статины: симвастатин, аторвастатин, розувастатин (при отсутствии противопоказаний).

Статины: симвастатин, аторвастатин, розувастатин (при отсутствии противопоказаний). - Сосудорасширяющие препараты (спазмолитики): нитраты, папаверин, дибазол.

- Для профилактики тромбозов: антиагреганты – аспирин, курантил, клопидогрель; антикоагулянты – варфарин, ривароксабан, дабигатран.

- Витаминные препараты и антиоксиданты.

- Здоровый образ жизни, направленный на снижение веса.

- Контроль артериального давления — не рекомендуется допускать повышение показателей систолического АД выше 140 мм.рт.ст.

- Занятия физкультурой, плавание, велотренажер.

- Лечение хронических заболеваний.

- Отказ от алкоголя, курения, чрезмерного употребления кофе и чая.

- Исключение животных жиров и соли, увеличение количества фруктов и овощей в рационе.

Длительность медикаментозной терапии составляет 1,5 – 2 месяца. Повторять курс необходимо 4 раза в год.

Прогноз на дальнейшую жизнь и правила наблюдения у врача

Не стоит воспринимать данное заболевание, как приговор. Сужение артерий без стеноза не является критической точкой. Самое главное – попытаться остановить прогрессирование атеросклеротического процесса, чего возможно достичь, соблюдая вышеуказанные рекомендации.

Стенозирующий атеросклероз магистральных артерий нижних конечностей

Патологии характерны все симптомы предыдущей формы без окклюзии, которые были описаны выше, а также некоторые дополнительные характерные признаки стенозирующего атеросклероза:

-

хромота (сначала при ходьбе на длительные дистанции, а со временем и на короткие);

хромота (сначала при ходьбе на длительные дистанции, а со временем и на короткие); - покраснение и похолодание стоп;

- отеки стоп;

- боль в икроножных мышцах, ягодицах, бедрах и пояснице усиливается (возникает даже ночью и в состоянии покоя);

- трофические язвы;

- гангрена.

Изменения при обследовании

Отличительной особенностью данного состояния является то, что сужение просвета сосудов будет больше, чем на 50%, а состояние стенки значительно хуже. Это видно на ангиографии, ультразвуковой допплерографии (кровоток замедлен сильнее, чем при нестенозирующем, или вообще прекращен), компьютерной томографии. При объективном обследовании отсутствие пульсации на основных артериях, отеки, язвы, гангрена.

Принципы лечения

Для оказание медикаментозной помощи пациента используются все вышеописанные консервативные методы, которые применимы для нестенозирующего атеросклероза.

Часто врачи прибегают к лечению больного хирургическими методами:

-

Баллонная дилатация.

Баллонная дилатация. - Ангиопластика.

- Стентирование пораженных артерий (широко применяется при коронаросклерозе)

- Протезирование поврежденного участка сосуда. Используется синтетический материал.

- Шунтирование — создание искусственного канала, в обход участку артерии, который не функционирует.

- Тромбэндартерэктомия – удаление бляшки внутри сосуда.

- Ампутация (отсечение дистальной части конечности) в случае гангрены.

Прогноз на выздоровление

Как мы видим, прогноз на выздоровление не такой благоприятный, как хотелось бы, поскольку заболевание часто приводит к инвалидности. Если оперативное вмешательство провести вовремя, то можно сохранить конечность и её функцию, но восстановить её полностью не удастся.

Выводы

При несвоевременном лечении данная патология может иметь тяжелые проявления. Всем пациентам, находящимся в «зоне риска» (а это семейный анамнез, вредные привычки и прочие моменты), настоятельно рекомендуется провести коррекцию влияния отрицательных факторов с целью увеличения качества и длительности жизни.

Источник

Сосудистые заболевания развиваются в организме человека медленно, но несут тяжёлые последствия практически для каждой системы органов. Стенозирующий атеросклероз возникает при прогрессировании патологии, когда на смену латентному течению заболевания приходят симптомы ишемического поражения тканей.

Характеристика нестенозирующего атеросклероза брахиоцефальных сосудов

Атеросклероз поражает преимущественно крупные сосуды мышечно-эластичного типа. Среди этих артерий можно выделить БЦС (брахиоцефальные сосуды), артерии верхних и нижних конечностей, шеи и головы. Каждый из сосудов отвечает за кровоснабжение определенного участка тела и симптомы проявляющиеся при стенозе возникнут соответственно месту локализации.

Нестенозирующий атеросклероз брахиоцефальных артерий (БЦА) беден на клинические проявления, может проходить бессимптомно или не давать специфических признаков заболевания. Такое течение связано с разрастанием бляшек в продольном направлении сосуда, а при наличии стенозирующего атеросклероза брахиоцефальных сосудов холестериновая бляшка образуется поперёк хода артерии, тем самым закрывая его просвет по всей окружности. Нестенозирующий атеросклероз экстракраниальных отделов приводит лишь к незначительным гемодинамическим нарушениям, сохраняя кровоток к органам.

Стенозирующий атеросклероз брахиоцефального ствола и его ветвей

Стенозирующий атеросклероз брахиоцефальных артерий возникает при перекрытии бляшкой просвета плечеголовного ствола. Чтобы понимать принцип развития симптомов, нужно знать топографическое размещение артерий. Брахиоцефальная артерия первая выходит из аортальной дуги, имеет длину около 4 см, направляется вправо и проходит позади грудинно-ключичного сустава, где разделяется на свои конечные ветви:

- Правая общая сонная артерия.

- Правая подключичная артерия.

- Правая позвоночная артерия, которая является ветвью подключичной артерии.

Расстройство кровообращения верхней конечности

Атеросклероз брахиоцефальных сосудов сопровождается расстройством кровообращения в правой верхней конечности. Кровоснабжение руки устроено так, что коллатерального (обходного) кровообращения она не лишена. Правая подключичная артерия является основной в кровоснабжении руки, но благодаря компенсации кровью от других ветвей ствола, процесс ишемии развивается медленно.

Вначале из-за атеросклероза брахиоцефальных артерий рука становится бледной, нарушается чувствительность, появляются парестезии, затем на правой лучевой артерии пропадает пульс, пропадает волосяной покров, мышцы предплечья слабеют, но симптомы имеют преходящий характер, чаще возникают при физической нагрузке.

Далее стенозирующий атеросклероз экстракраниального отдела сопровождается образованием на руках трофических язв, некроза пальцев и всей конечности. При поражении правой подключичной артерии возникают обмороки и головокружение, снижение зрения, головные боли, из-за симптома мозгового обкрадывания, который возникает в ответ на ишемию верхней конечности.

Расстройство кровообращения в сосудах шеи и головы

Атеросклероз магистральных артерий шеи возникает при поражении общей сонной артерии, и её внутренней и наружной ветви. Учитывая, что при такой локализации холестериновых бляшек нарушается кровоснабжение лица и мозга, симптомы будут соответствующие. Пропадает чувствительность правой половины лица, появляются ощущения “ползанья мурашек”.

Атеросклероз экстракраниальных сегментов магистральных артерий головы и шеи, не приводит к тяжёлым мозговым осложнениям, возникают лишь транзиторные ишемические атаки, сопровождающиеся головной болью и головокружением. Благодаря тому, что кровообращение в вышеобозначенных сегментах восполняется левой общей сонной артерией, которая не зависит от стенозирующего атеросклероза брахиоцефальных сосудов, не возникает острой мозговой недостаточности.

Левые отделы через Виллизиев круг частично компенсируют гемодинамические расстройства из правой половины. Опасным симптомом является прогрессирующее снижение зрения, которое приводит к слепоте, это говорит о нарушении компенсации кровообращения в системе сонных артерий.

Нарушение кровообращения в позвоночных артериях

Атеросклероз внечерепных отделов брахиоцефальных артерий со стенозированием также относится к вертебральным сосудам. Этот сегмент кровоснабжает задние отделы головы и шеи, при этом существует внутричерепной отдел этих артерий, который имеет собственный коллатеральный путь (круг Захарченко), не сообщающийся с системой Виллизиевого круга.

Атеросклероз магистральных артерий головного мозга из позвоночных сегментов сопровождается нарушениями координации, движения становятся несогласованными (мозжечковая атаксия), ходьба становится неуверенной, больной может упасть на ровном месте. При полном закрытии обоих вертебральных сосудов у пациента начинаются грубые расстройства функции мозжечка и затылочной коры, больной не сможет сидеть и может полностью потерять зрение. Исходом заболевания будет ишемический инсульт затылочной зоны мозга.

Нарушение мозгового кровообращения

Атеросклероз магистральных сосудов головного мозга из системы внутренней сонной артерии – самый опасный сегмент, пораженный холестериновыми бляшками. Если поражённый сегмент расположен дальше Виллизиевого круга, то при облитерации сосуда больше 70% возникает высокая вероятность ишемического инсульта кровоснабжаемой зоны.

- При нарушении кровообращения в лобной доле, что соответствует передней мозговой артерии, больной теряет способность к сознательным движениям, нарушаются речевые и эмоциональные функции, полностью исчезают когнитивные (познавательные) способности, проявляются патологические рефлексы.

- При нарушении кровообращения в теменной доле, что соответствует средней мозговой артерии, больной не воспринимает проекцию своего тела, путает правую и левую стороны, неспособен узнавать и описывать предметы, полностью теряет глубокую и поверхностную чувствительность.

- При нарушении кровообращения височной доли из средней мозговой артерии пациент лишается способности слышать, различать звуки.

Клинические проявления нестенозирующего атеросклероза сосудов мозга

Нестенозирующий атеросклероз магистральных артерий головы протекает более мягко, приводит к симптомам обкрадывания и транзиторным ишемическим атакам, которые быстро проходят благодаря компенсации кровотока коллатералями и морфологических особенностей продольно расположенной бляшки.

Атеросклеротическое поражение сосудов сердца

Стенозирующий атеросклероз коронарных артерий сопровождается приступами стенокардии, возникает высокий риск инфаркта миокарда. Локализация атеросклеротических бляшек в собственных артериях сердца опасна, поскольку диаметр их просвета мал и полная окклюзия сосуда развивается быстро.

Стеноз сосудов нижних конечностей

Стенозирующий атеросклероз артерий нижних конечностей имеет симптомы схожие с таковыми на верхних конечностях. На первых стадиях возникает расстройство чувствительности и температуры конечностей. Затем появляется патогномический симптом для бляшек, локализованных на сосудах нижних конечностей, является перемежающаяся хромота, которая проявляется ноющими болями в ногах, появляющимися на фоне ходьбы и пропадающими при остановке и отдыхе.

При запущенных формах болезни возникает фасциальный отёк мышц, который переходит в трофические нарушения конечностей, что грозит ампутацией.

УЗИ диагностика нестенозирующего и стенозирующего атеросклероза

Для диагностики заболевания используют ультразвуковую диагностику. Эхографические признаки нестенозирующего атеросклероза лучше всего заметны при триплексном сканировании. Отмечается продольное расположение холестериновой бляшки, скорость кровотока немного снижена, коллатеральное кровообращение развито и обеспечивает хорошую гемодинамику в тканях.

Эхографические признаки стенозирующего атеросклероза имеют более яркие проявления. Поперечное расположение бляшки перекрывает просвет сосуда более чем на 70%, скорость кровотока критически значительно снижена, кровообращение в сегменте обеспечивается коллатеральными артериями лучше, чем магистральной.

Принципы профилактики и лечения

Для профилактики образования новых бляшек и уменьшения уже имеющихся используют диету и медикаментозные препараты, но для высокоэффективного лечения стенозирующего атеросклероза артерий нужно лечение хирургического характера. Критические стенозы корректируются с использованием эндоваскулярного стентирования или шунтирования, независимо от локализации патологического процесса.

Источник

Согласно определению экспертов ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), атеросклероз сосудов головного мозга – это заболевание, при котором происходят различные изменения внутренней оболочки артерий. На интиме могут откладываться липиды, сложные углеводы, компоненты крови, соли кальция. Нарушается скорость тока крови по сосудам, в результате чего головной мозг получает недостаточное количество кислорода и питательных веществ. В Юсуповской больнице проводят комплексную диагностику церебрального атеросклероза. С помощью новейшей аппаратуры врачи определяют степень нарушения мозгового кровотока, уровень гипоксии вещества головного мозга.

Склероз сосудов происходит в результате нарушения липидного и белкового обмена в организме и сопровождается отложением холестерина, ЛПНП и ЛПОНП (липопротеинов низкой и очень низкой плотности) на стенках сосудов. Формируются атеросклеротические бляшки, которые постепенно уменьшают просвет артерий. Они бывают фиброзными и холестериновыми. Чем меньше диаметр, мозговой артерии, тем меньше поступает крови тканям головного мозга. Полная закупорка приводит к некрозу тканей.

В Юсуповской больнице созданы все условия для лечения пациентов, страдающих склерозом сосудов головного мозга:

- Комфортные палаты;

- Диетическое питание;

- Высокая квалификация врачей;

- Внимательное отношение медицинского персонала ко всем пожеланиям пациентов и их родственников.

Неврологи проводят комплексную терапию нарушений функции головного мозга эффективнейшими лекарственными средствами, которые обладают минимальным спектром побочных эффектов. Специалисты клиники реабилитации применяют инновационные методики восстановления нарушенных функций. Доктора медицинских наук используют авторские методики лечения когнитивных нарушений. Пациенты и их родственники получают психологическую поддержку.

Причины развития

Причины возникновения склероза зависят от факторов риска. Они бывают модифицируемыми, то есть мы можем повлиять на них, и немодифицируемыми. К модифицируемым факторам риска развития церебрального атеросклероза относятся:

- Курение;

- Употребление чрезмерных доз алкоголя;

- Нехватка растительной пищи в рационе;

- Низкая физическая активность;

- Стресс;

- Избыточный вес;

- Дислипидемия;

- Сахарный диабет;

- Артериальная гипертензия.

Учёные выделяют следующие немодифицируемые факторы, которые увеличивают вероятность развития склероза церебральных сосудов:

- Пол – мужчины страдают чаще, это объясняется тем, что у женщин эстроген обладает ангиопротекторной функцией;

- Возраст – заболеванию более подвержены мужчины старше 45, женщины – 50+ или с ранней менопаузой;

- Случаи атеросклероза у родственников.

Атеросклероз сосудов головного мозга чаще всего возникает в следующих местах:

- Брахиоцефальный ствол;

- Сонная артерия (общая и наружная сонная);

- Мозговые артерии (передняя, задняя и средняя);

- Позвоночная артерия и другие мелкие сосуды.

Чаще всего склероз сосудов головного мозга диагностируется у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, употребляют спиртные напитки, курят сигареты, злоупотребляют жареной пищей и имеют избыточный вес.

Мнение эксперта

Автор: Алексей Владимирович Васильев

Врач-невролог, руководитель НПЦ болезни двигательного нейрона/БАС, кандидат медицинских наук

Атеросклероз сосудов головного мозга — это коварное заболевание, которое диагностируется у пациентов в возрасте старше 45 лет. Начальная стадия протекает практически незаметно, поэтому больные обращаются за помощью уже в запущенном состоянии. Болезни подвержены люди, у которых есть родственники с атеросклерозом, поэтому им рекомендуется проводить регулярную диагностику, чтобы выявить болезнь на начальной стадии.

Болезнь возникает из-за скопления холестериновых бляшек. Чаще всего склероз СГМ диагностируется у людей, которые ведут неактивный образ жизни, употребляют табак и спиртные напитки, злоупотребляют жареной пищей и имеют избыточный вес.

Заболевание развивается в несколько этапов. Начальный протекает бессимптомно, распознать его очень сложно. Однако все стадии сопровождаются различными симптомами:

- Начальная. Возникают головные боли и головокружение, которые чаще всего списываются на переутомление. Стоит учитывать, что после сна симптомы пропадают.

- Прогрессирующая. Отличается усиленными симптомами предыдущего этапа, у пациента наблюдается эмоциональная неустойчивость, человек впадает в депрессию.

- Декомпенсация. Является самой сложной формой заболевания, при которой происходит инсульт или паралич. У пациента наблюдаются провалы в памяти, ему необходим постоянный уход.

Заболевание максимально остро переносится человеком, так как проявляются осложнения, которые заканчиваются полной потерей дееспособности или, еще хуже, смертью больного.

Стадии заболевания

Заболевание развивается в несколько этапов. Начальный протекает бессимптомно, распознать его очень сложно. Однако все стадии сопровождаются различными симптомами:

- В начальной стадии возникают головные боли и головокружение, которые чаще всего списываются на переутомление. Стоит учитывать, что после сна симптомы пропадают;

- Прогрессирующая стадия характеризуется усилением выраженности симптомов предыдущего этапа. У пациента наблюдается эмоциональная неустойчивость, он часто впадает в депрессию;

- Декомпенсация – самая сложная стадия заболевания, при которой происходит инсульт или паралич. У пациента наблюдаются провалы в памяти, ему необходим постоянный уход. Заболевание максимально остро переносится человеком, так как проявляются осложнения, которые заканчиваются полной потерей дееспособности или, еще хуже, смертью больного.

Симптомы и признаки

Симптомы склероза церебральных сосудов зависят от степени несоответствия потребностей мозга в кислороде и возможностями организма, а также от продолжительности патологического процесса. Мозговая ткань потребляет до 25 % всего кислорода, попадающего в организм, и до 70 % глюкозы, так как запасов гликогена, откуда другие ткани берут ее, у мозга нет. Есть предположение, что, если задержать дыхание на 10 секунд, мозг в состоянии использовать весь кислород, который есть на данный момент в его тканях.

При развитии склеротических процессов в мозговых сосудах постепенно увеличивается дефицит кислорода. Он становится причиной появления первых симптомов, на которые нужно обратить особое внимание:

- Появляются проблемы со сном, человек просыпается более уставшим;

- Появляются впервые или учащаются головные боли по типу мигрени;

- Ухудшается память, человек становится рассеянным, ему трудно сконцентрироваться на задаче;

- Возникает постоянная вялость, развивается депрессивное настроение.

На начальной стадии все предыдущие «звоночки» становятся более выраженными, усиленными. Вдобавок к вышеперечисленному возникают головокружения, шум в ушах и мелькание «мушек» перед глазами, появляется ощущение тяжести в голове.

На данной стадии около 90% пациентов жалуются на головные боли мигренозного характера. Они отличаются от обычных тем, что могут появляться в любое время суток. Провоцирует их возникновение физическая или умственная работа, стресс, нахождение в душном помещении. К характерным пульсирующим или давящим болевым ощущениям добавляется светобоязнь и непереносимость шума. Обычные обезболивающие средства не облегчают состояние.

Вторая стадия болезни характеризуется сочетанием жалоб, аналогичных начальной стадии, но состояние усугубляется появлением неврологической микросимптоматики:

- Оживают рефлексы орального автоматизма;

- Нарушается иннервация мимических мышц, отклоняется язык в сторону повреждения;

- Возникают координаторные и глазодвигательные расстройства;

- Снижается скорость рефлексов, могут быть судороги или даже параличи (полные/частичные);

- Активные движения замедляются, увеличивается тонус мышц;

- Провалы в памяти увеличиваются, заостряются отрицательные черты характера, возможны психозы.

В третьей стадии количество жалоб уменьшается, но память ухудшается все сильнее. Трудовые навыки теряются. Развивается деменция (слабоумие) – больной не помнит свою семью, не может ухаживать за собой самостоятельно. Крайне высок риск возникновения инсульта.

Диагностика

В Юсуповской больнице есть все необходимое оборудование для проведения полного объема диагностики. Опытные неврологи внимательно относятся к каждому пациенту, выслушивают их жалобы и тщательно собирают анамнез с целью постановки правильного диагноза. Для уточнения данного заболевания необходимо выяснить наличие сопутствующих факторов:

- Вредных привычек – курения, употребления алкоголя и наркотических веществ;

- Родственников с таким же заболеванием;

- Сахарного диабета, инфаркта миокарда;

- Перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения;

- Поражения магистральных сосудов головы;

- Транзиторных ишемических атак в прошлом.

Из лабораторных методов обследования используют анализ крови на выявление следующих изменений:

- Дислипидемии;

- Гипергликемии;

- Гиперкоагуляция;

- Повышения коэффициента атерогенности.

Достоверный метод определения склероза сонной артерии – аускультация в области бифуркации, где общая сонная артерия делится на две крупные ветви — внутреннюю и наружную сонную артерии. При наличии стеноза будет слышен систолический шум.

К наиболее информативным инструментальным исследованиям относят:

- Ультразвуковую допплерографию (дуплексное сканирование) сосудов головы. Суть заключается в том, что с помощью ультразвука можно узнать скорость кровотока с использованием эффекта Доплера. Выполняется в двух режимах – двухмерного (В-режим) и транскраниального дуплексного сканирование. Их отличие в том, что В-режим позволяет исследовать кровоток в сосудах, которые не находятся внутри черепа. Транскраниальное сканирование применяют дополнительно при обследовании мозговой ткани на наличие новообразований;

- Ангиографию – визуализацию сосудов с помощью введения в кровоток специального контрастного вещества, которое будет видно на рентгеновских снимках;

- Магнитно-резонансную томографию (МРТ) и компьютерную томографию (КТ). Методы нейровизуализации позволяют выявить нарушения кровообращения головного мозга (ишемии, инсульты), сосудистые мальформации (аневризмы, расслоения), а также новообразования. МРТ предпочтительнее, так как отсутствует лучевая нагрузка, и этот метод является неинвазивным. Но с помощью КТ можно выявлять минимальные изменения и получать трехмерное изображение внутренних органов, артерий и вен, суставов и костей.

Лечение

Тактика лечения направлена на устранение окклюзии сосуда (если это возможно), стимуляцию развития коллатерального кровообращения и предотвращение прогрессирования склероза с возможными осложнениями. Лечение начинается с регулировки образа жизни пациента – отказа от курения и употребления алкоголя, увеличения двигательной активности, коррекции питания и наблюдения за уровнем артериального давления, сахара и холестерина крови. К дополнительным, но не менее важным методам лечения относят физиотерапию: бальнеотерапию, массаж и другие процедуры.

Физическая активность должна соответствовать возрасту и уровню физической подготовки, быть регулярной и строго дозированной. Она увеличивает поступление кислорода и скорость кровообращения во всем организме. Физнагрузка поможет снизить уровень холестерина, вес, если он избыточный.

Медикаментозная терапия проводится препаратами следующих фармакологических групп:

- Статинами, снижающими уровень определенных фракций липидов;

- Антиагрегантами, снижающими вязкость крови;

- Ноотропами, улучшающими мозговое кровообращение;

- Гипотензивными средствами;

- Препаратами, снижающими уровень глюкозы в крови (если пациент страдает сахарным диабетом).

Статины снижают концентрацию липопротеинов низкой и очень низкой плотности, которые и откладываются на стенках сосудов. Антиагреганты повышают свертываемость крови для предотвращения скапливания эритроцитов на атеросклеротической бляшке. Эти две группы препаратов защищают от прогрессирования склероза и риска возникновения инсульта.

Ноотропные препараты в свою очередь обладают стимулирующим действием на интегративную функцию головного мозга. Регулируя энергетические процессы в клетках, они борются с гипоксией, а также улучшают кровоснабжение центральной нервной системы. Прием ноотропов улучшает трофику нервной ткани, что приводит к повышению мозговой деятельности, активации оперативной и долговременной памяти, восстановлению гемодинамики после инсульта, травмы мозга. Гипотензивная терапия преследует цели по снижению артериального давления ниже 140/90 для предотвращения возникновения осложнений.

Диета

Пациентам, страдающим церебральным атеросклерозом, диетологи назначают диету № 10С. Она заключается в уменьшении поступления в организм животного жира, легкоусвояемых углеводов и холестерина, а также соли до 5–7 грамм в сутки. Рекомендуется питаться растительной пищей и морепродуктами.

Рацион должен включать продукты, которые содержат в себе витамины группы В и витамин С, пищевые волокна, калий, магний (растительные масла, овощи и плоды, морепродукты, творог). Готовые блюда должны быть пресными. Отдается предпочтение отварной пище, иногда допускается запекание. Температура пищи обычная.

В сутки пациент должен получать не больше 2200–2600 ккал. Продукты питания должны содержать:

- Белков 90–100 г (50 % животных);

- Жиров 70–80 г (40 % растительных);

- Углеводов 300–350 г (50 г сахара).

Низкие числа рекомендуются при сопутствующем ожирении. Пациентам рекомендуют употреблять до 1,2 литров воды в сутки, поваренной соли – не больше 7 г. Запрещается употреблять любые виды жирных, соленых и острых продуктов: жирные сорта мяса, рыбы, птицы, консервы, колбасу, икру, копченую и соленую рыбу, сдобное и слоеное тесто, жирную молочную продукцию, рис, манку, макаронные изделия, различные соленые и острые закуски и соусы.

Примерное меню на один день выглядит следующим образом:

- Первый завтрак: нежирный творог с небольшой горстью орехов и кураги, белковый омлет, некрепкий чай;

- Второй завтрак: свежее яблоко;

- Обед: щи из свежей капусты, биточки мясные паровые (куриные), овощное соте, компот;

- Перекус: отвар шиповника, яблоко или груша;

- Ужин: салат из помидоров и морской капусты, запеченная рыба в духовке и отварной картофель, чай с лимоном;

- На ночь: стакан 1% кефира.

Хирургические вмешательства

Оперативные вмешательства при стенозах сонных артерий рекомендовано пациентам со сужением просвета сосуда более 60 % (NASCET). При данной патологии возможно два вида оперативных вмешательств: каротидная эндартерэктомия и каротидная ангиопластика. Вид операции определяет лечащий врач на основе анамнеза, данных обследования и возможных рисков.

Каротидная эндартерэктомия (КЭА) – открытое хирургическое вмешательство, направленное на удаление внутренней стенки сонной артерии, пораженной атеросклеротической бляшкой. Техника выполнения операции, следующая:

- Под наркозом, на шее выполняется разрез в проекции сонной артерии;

- Сосуд выделяется и вскрывается в месте сужения;

- Выполняется установка временного шунта для обеспечения кровотока головного мозга;

- Затем удаляется внутренняя часть стенки сосуда с атеросклеротической бляшкой;

- После производится пластика артерии, и рана послойно ушивается.

Каротидная ангиопластика со стентированием (КАС) – малоинвазивная рентгенохирургическая операция, которая заключается в установке стента в месте сужения. Стент представляет собой трубочку, сделанную из специальной металлической сетки. Первые этапы стентирования такие же, как и при ангиографии:

- <