Скорость распространения по сосудам

Кровь циркулирует по сосудам с определенной скоростью. От последней зависит не только артериальное давление и метаболические процессы, но и насыщение органов кислородом и необходимыми веществами.

Скорость кровотока (СК) – важный диагностический показатель. С его помощью определяется состояние всей сосудистой сети или отдельных ее участков. По ней же выявляются патологии различных органов.

Отклонение показателей скорости течения крови в сосудистой системе свидетельствует о спазмировании в ее отдельных участках, вероятности налипания холестериновых бляшек, образовании тромбов или повышении вязкости крови.

Закономерности явления

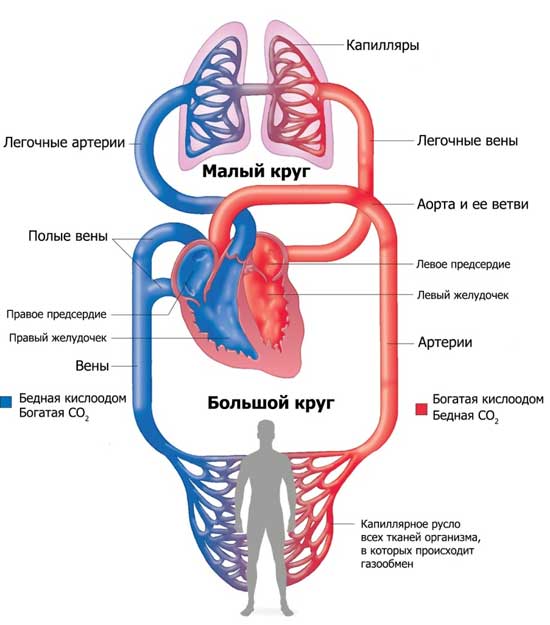

Скорость движения крови по сосудам зависит от количества времени, необходимого для ее прохождения по первому и второму кругу.

Измерение проводится несколькими способами. Один из наиболее распространенных – использование красителя флуоресцеина. Метод заключается во введении вещества в вену левой руки и определении временного промежутка, через который оно обнаруживается в правой.

Средний статистический показатель – 25-30 секунд.

Движение кровотока по сосудистому руслу изучает гемодинамика. В ходе исследований выявлено, что данный процесс является непрерывным в организме человека вследствие разницы давления в сосудах. Прослеживается течение жидкости от участка, где оно высокое, к участку с более низким. Соответственно, имеются места, отличающиеся наименьшей и наибольшей скоростью течения.

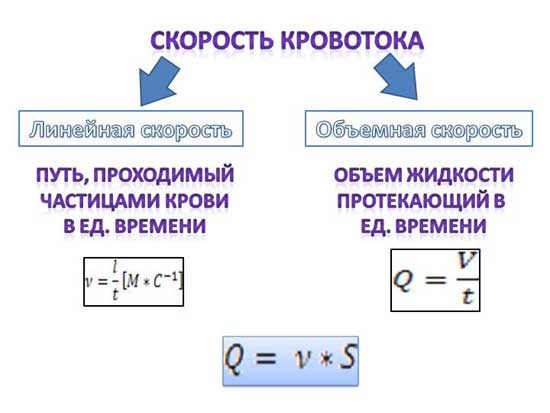

Определение значения производится при выявлении двух параметров, описанных ниже.

Объемная скорость

Важным показателем гемодинамических значений является определение объемной скорости кровотока (ОСК). Это количественный показатель жидкости, циркулирующей за определенный временной отрезок сквозь поперечное сечение вен, артерий, капилляров.

ОСК напрямую связана с имеющимся в сосудах давлением и сопротивлением, оказываемым их стенками. Минутный объем движения жидкости по кровеносной системе вычисляется по формуле, учитывающей эти два показателя.

Замкнутость русла дает возможность сделать вывод о том, что через все сосуды, включая крупные артерии и мельчайшие капилляры, в течение минуты протекает одинаковое по объему количество жидкости. Непрерывность этого потока также подтверждает данный факт.

Однако это не свидетельствует об одинаковом объеме крови во всех ответвлениях кровеносного русла на протяжении минуты. Количество зависит от диаметра определенного участка сосудов, что никак не влияет на снабжение кровью органов, так как общее количество жидкости остается одинаковым.

Методы измерения

Определение объемной скорости не так давно еще проводилось так называемыми кровяными часами Людвига.

Более эффективный метод – применение реовазографии. В основу способа положено отслеживание электрических импульсов, связанных с сопротивлением сосудов, проявляющемся в качестве реакции на воздействие тока с высокой частотностью.

При этом отмечается следующая закономерность: увеличение кровенаполнения в определенном сосуде сопровождается снижением его сопротивляемости, при уменьшении давления сопротивление, соответственно, увеличивается.

Эти исследования обладают высокой диагностической ценностью для выявления заболеваний, связанных с сосудами. Для этого выполняется реовазография верхних и нижних конечностей, грудной клетки и таких органов, как почки и печень.

Другой достаточно точный метод – плетизмография. Он представляет собой отслеживание изменений в объеме определенного органа, появляющихся в результате наполнения его кровью. Для регистрации этих колебаний используются разновидности плетизмографов – электрические, воздушные, водные.

Флоуметрия

Этот метод исследования движения кровотока основан на использовании физических принципов. Флоуметр прикладывается к обследуемому участку артерии, что позволяет осуществлять контроль над скоростью кровотока при помощи электромагнитной индукции. Специальный датчик фиксирует показания.

Индикаторный метод

Использование этого способа измерения СК предусматривает введение в исследуемую артерию или орган вещества (индикатора), не вступающего во взаимодействие с кровью и тканями.

.jpg)

Затем через одинаковые временные отрезки (на протяжении 60 секунд) в венозной крови определяется концентрация введенного вещества.

Эти значения используются для построения кривой линии и расчета объема циркулирующей крови.

Данный метод широко применяется с целью выявления патологических состояний сердечной мышцы, мозга и других органов.

Линейная скорость

Показатель позволяет узнать скорость течения жидкости по определенной длине сосудов. Иными словами, это отрезок, который преодолевают компоненты крови в течение минуты.

Линейная скорость изменяется в зависимости от места продвижения элементов крови — в центре кровяного русла или непосредственно у сосудистых стенок. В первом случае она максимальная, во втором – минимальная. Это происходит в результате трения, действующего на компоненты крови внутри сети сосудов.

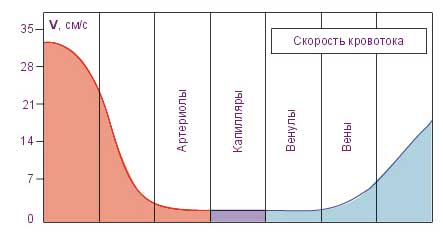

Скорость на разных участках

Продвижение жидкости по кровеносному руслу напрямую зависит от объема исследуемой части. Так, например:

- Самая высокая скорость крови наблюдается в аорте. Это объясняется тем, что тут самая узкая часть сосудистого русла. Линейная скорость крови в аорте — 0.5 м/сек.

- Скорость движения по артериям составляет около 0.3 м/секунду. При этом отмечаются практически одинаковые показатели (от 0.3 до 0.4 м/сек) как в сонных, так и в позвоночных артериях.

- В капиллярах кровь движется с наименьшей скоростью. Это происходит вследствие того, что суммарный объем капиллярного участка во много раз превышает просвет аорты. Уменьшение доходит до 0.5 м/сек.

- Кровь течет по венам со скоростью 0.1- 0.2 м/сек.

.jpg)

Диагностическая информативность отклонений от указанных значений заключается в возможности выявить проблемную зону в венах. Это позволяет своевременно устранить или предотвратить развивающийся в сосуде патологический процесс.

Определение линейной скорости

Использование ультразвука (эффект Доплера) позволяет с точностью определить СК в венах и артериях.

Сущность метода определения скорости данного типа в следующем: на проблемный участок прикрепляют специальный датчик, узнать нужный показатель позволяет изменение частотности звуковых колебаний, отражающих процесс течения жидкости.

Высокая скорость отражает низкую частоту звуковых волн.

В капиллярах скорость определяется с использованием микроскопа. Наблюдение ведется за продвижением по кровяному руслу одного из эритроцитов.

Другие методы

Разнообразие методик позволяет выбрать такую процедуру, которая помогает быстро и точно исследовать проблемный участок.

Индикаторный

При определении линейной скорости также используется индикаторный способ. Применяются меченные радиоактивными изотопами эритроциты.

Процедура предусматривает введение в вену, расположенную в локте, индикаторного вещества и прослеживание его появления в крови аналогичного сосуда, но в другой руке.

Формула Торричелли

Еще одним методом является применение формулы Торричелли. Здесь учитывается свойство пропускной способности сосудов. Есть закономерность: циркуляция жидкости выше в том участке, где имеется наименьшее сечение сосуда. Такой участок — аорта.

Самый широкий суммарный просвет в капиллярах. Исходя из этого, максимальная скорость в аорте (500 мм/сек), минимальная – в капиллярах (0.5 мм/сек).

Использование кислорода

При измерении скорости в легочных сосудах прибегают к особому методу, позволяющему определить ее при помощи кислорода.

Пациенту предлагают сделать глубокий вдох и задержать дыхание. Время появления воздуха в капиллярах уха позволяет с помощью оксиметра определить диагностический показатель.

Средняя для взрослых и детей линейная скорость: прохождение крови по всей системе за 21-22 секунды. Данная норма характерна для спокойного состояния человека. Деятельность, сопровождаемая тяжелой физической нагрузкой, сокращает этот временной промежуток до 10 секунд.

Кровообращение в организме человека — это движение главной биологической жидкости по сосудистой системе. О важности данного процесса говорить не приходится. От состояния кровеносной системы зависит жизнедеятельность всех органов и систем.

Определение скорости кровотока позволяет своевременно выявить патологические процессы и устранить их с помощью адекватного курса терапии.

Мы настоятельно рекомендуем не заниматься самолечением, лучше обратитесь к своему лечащему доктору. Все материалы на сайте носят ознакомительный характер!

Источник

Пульсовая волна — распространяющаяся по артериям волна повышенного давления, вызванная выбросом крови из левого желудочка сердца в период систолы. Распространяясь от аорты до капилляров, пульсовая волна затухает.

Поскольку аорта является главным кровеносным сосудом, то аортальная скорость пульсовой волны представляет наибольший интерес с медицинской точки зрения при обследовании пациентов.

Возникновение и распространение пульсовой волны по стенкам сосудов обусловлено упругостью аортальной стенки. Дело в том, что во время систолы левого желудочка сила, возникающая при растяжении аорты кровью, направлена не строго перпендикулярно к оси сосуда и может быть разложена на нормальную и тангенциальную составляющие. Непрерывность кровотока обеспечивается первой из них, тогда как вторая является источником артериального импульса, под которым понимают упругие колебания артериальной стенки.

Для людей молодого и среднего возраста скорость распространения пульсовой волны в аорте равна 5,5-8,0 м/с. С возрастом уменьшается эластичность стенок артерий и скорость пульсовой волны увеличивается.

Скорость распространения пульсовой волны[1] в аорте является достоверным методом определения жесткости сосудов. В стандартном её определении используется методика, основанная на измерении пульсовых волн датчиками, установленными в области сонной и бедренной артерий. Определение скорости распространения пульсовой волны и других параметров жесткости сосудов позволяет выявить начало развития тяжелых нарушений сердечно-сосудистой системы и правильно подобрать индивидуальную терапию.

СРПВ увеличивается при атеросклерозе аорты, гипертонической болезни, симптоматических гипертониях и при всех патологических состояниях, когда происходит уплотнение сосудистой стенки. Уменьшение СРПВ наблюдается при аортальной недостаточности, при открытом артериальном (боталловом) протоке.

Для регистрации пульсовых колебаний применяют оптические сфигмографы, механически воспринимающие и оптически записывающие колебания сосудистой стенки. К таким приборам относится мсханокардиограф с записью кривой на специальной фотобумаге Фоторегистрация дает неискаженные колебания, однако она трудоемка и требует применения дорогостоящих фотоматериалов. Большое распространение получили электросфигмографы, при которых применяются пьезокристаллы, конденсаторы, фотоэлементы, угольные датчики, тензометры и другие устройства. Для записи колебаний пользуются электрокардиографом с чернильно-перьевой, струйной или тепловой регистрацией колебаний. Сфигмограмма имеет разный рисунок в зависимости от применяемых датчиков, что затрудняет их сравнение и расшифровку. Более информативным является полиграфическая одновременная запись пульсации сонных, лучевых и других артерий, а также ЭКГ, баллистограммы и других функциональных изменений сердечно-сосудистой деятельности.

Для определения тонуса сосудов, эластичности стенок сосудов определяют скорость распространения пульсовой волны. Увеличение жесткости сосудов ведет к увеличению СРПВ. Для этой цели определяют разницу во времени появления пульсовых волн, так называемое запаздывание. Проводят одновременную запись сфигмограмм, располагая два датчика над поверхностными сосудами, расположенными проксимально (над аортой) и дистально по отношению к сердцу (на сонной, бедренной, лучевой, поверхностной височной, лобной, глазничной и других артериях). Определив время запаздывания и длину между двумя исследуемыми точками, определяют СРПВ (V) по формуле:

v=S[2]/T[3],

Основные современные способы методы определения СРПВ, важность оценки жесткости артериальной стенки в клинической практике были отражены в 2016 году в Согласованном мнение российских экспертов по оценке артериальной жесткости в клинической практике. [4]

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Педли Т. Гидродинамика крупных кровеносных сосудов: Пер. с англ. — М.: Мир, 1983. — 400 с.,

- Савицкий Н. Н. Некоторые методы исследования и функциональной оценки системы кровообращения. — Л.: Медицина, 1956. — 329 с.,

- Эман А. А. Биофизические основы измерения артериального давления.- Л.: Медицина, 1983. — 128 с

- Физиология человека / под редакцией профессора В. М. Смирнова — 1-е издание. — М.: Медицина, 2002. — 608 с. — ISBN 5-225-04175-2

- Согласованное мнение российских экспертов по оценке артериальной жесткости в клинической практике- 2016 https://cardiovascular.elpub.ru/jour/article/view/342

См. также[править | править код]

Амбулаторное мониторирование пульсовых волн

Источник

Оглавление темы “Функции систем кровообращения и лимфообращения. Система кровообращения. Системная гемодинамика. Сердечный выброс.”:

1. Функции систем кровообращения и лимфообращения. Система кровообращения. Центральное венозное давление.

2. Классификация системы кровообращения. Функциональные классификации системы кровообращения ( Фолкова, Ткаченко).

3. Характеристика движения крови по сосудам. Гидродинамические характеристики сосудистого русла. Линейная скорость кровотока. Что такое сердечный выброс?

4. Давление кровотока. Скорость кровотока. Схема сердечно-сосудистой системы ( ССС ).

5. Системная гемодинамика. Параметры гемодинамики. Системное артериальное давление. Систолическое, диастолическое давление. Среднее давление. Пульсовое давление.

6. Общее периферическое сопротивление сосудов ( ОПСС ). Уравнение Франка.

7. Сердечный выброс. Минутный объем кровообращения. Сердечный индекс. Систолический объем крови. Резервный объем крови.

8. Частота сердечных сокращений ( пульс ). Работа сердца.

9. Сократимость. Сократимость сердца. Сократимость миокарда. Автоматизм миокарда. Проводимость миокарда.

10. Мембранная природа автоматии сердца. Водитель ритма. Пейсмекер. Проводимость миокарда. Истинный водитель ритма. Латентный водитель ритма.

Характеристика движения крови по сосудам. Гидродинамические характеристики сосудистого русла. Линейная скорость кровотока. Что такое сердечный выброс?

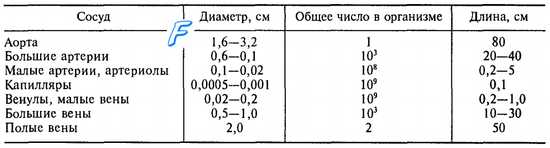

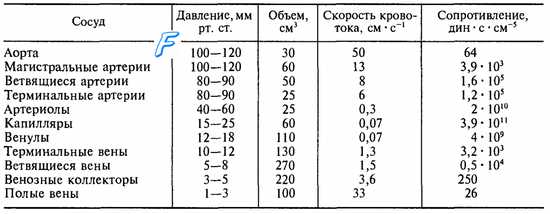

Отличительной особенностью характеристики сердечно-сосудистой системы на современном этапе является требование выражать все составляющие ее параметры количественно. Геометрические (табл. 9.1) и гидродинамические (табл. 9.2) характеристики системы кровообращения свидетельствуют о том, что аорта представляет собой трубку диаметром 1,6—3,2 см с площадью поперечного сечения 2,0—3,5 см2, постепенно разветвляющуюся на 109 капилляров, площадь поперечного сечения каждого из которых равна 5 • 10~7 см2.

Радиус усредненного капилляра может составлять 3 мкм, длина — около 750 мкм (хотя диапазон реальных значений довольно велик). Площадь поверхности стенки каждого усредненного капилляра равна 15 000 мкм2, а площадь поперечного сечения — 30 мкм2. Поскольку доказано, что обмен происходит и в посткапиллярных венулах, можно допускать, что общая обменная поверхность мельчайшего сосуда большого круга составляет 25 000 мкм2. Общее число функционирующих капилляров у человека массой 70 кг должно быть порядка 40 000 млн., тогда общая обменная площадь поверхности капилляров должна составлять около 1000 м2.

Таблица 9.1. Геометрические характеристики сосудистого русла большого круга крово обращения

В сосудах различают скорость кровотока объемную и линейную.

Объемная скорость кровотока — количество крови, протекающее через поперечное сечение сосуда в единицу времени. Объемная скорость кровотока через сосуд прямо пропорциональна давлению крови в нем и обратно пропорциональна сопротивлению току крови в этом сосуде.

Линейная скорость кровотока отражает скорость продвижения частиц крови вдоль сосуда и равна объемной скорости, деленной на площадь сечения кровеносного сосуда. Линейная скорость различна для частиц крови, продвигающихся в центре потока и у сосудистой стенки. В центре сосуда линейная скорость максимальна, а около стенки сосуда она минимальна в связи с тем, что здесь особенно велико трение частиц крови о стенку.

Таблица 9.2. Гидродинамические характеристики сосудистого русла большого круга кровообращения

Под сердечным выбросом понимают количество крови, выбрасываемой сердцем в сосуды в единицу времени.

Исходя из величины сердечного выброса в покое и средней скорости кровотока в капилляре (см. табл. 9.2) подсчитано, что площадь поперечного сечения капиллярного ложа должна в 700 раз превышать площадь поперечного сечения аорты. В покое функционирует только 25—35 % капилляров и общая площадь их обменной поверхности составляет 250—350 м2.

– Также рекомендуем “Давление кровотока. Скорость кровотока. Схема сердечно-сосудистой системы ( ССС ).”

Источник

В момент систолы некоторый объем крови поступает в аорту, давление в начальной части ее повышается, стенки растягиваются. Затем волна давления и сопутствующее ее растяжение сосудистой стенки распространяются дальше к периферии и определяются как пульсовая волна. Таким образом, при ритмическом выбрасывании крови сердцем в артериальных сосудах возникают последовательно распространяющиеся пульсовые волны. Пульсовые волны распространяются в сосудах с определенной скоростью, которая, однако, отнюдь не отражает линейной скорости движения крови. Эти процессы в принципе различны. Сали (Н. Sahli) характеризует пульс периферических артерий как «волнообразное движение, которое происходит вследствие распространения образующейся в аорте первичной волны по направлению к периферии».

Определение скорости распространения пульсовой волны, по мнению многих авторов, является наиболее достоверным методом изучения упруговязкого состояния сосудов.

Для определения скорости распространения пульсовой волны производится одновременная запись сфигмограмм с сонной, бедренной и лучевой артерий (рис. 10). Приемники (датчики) пульса устанавливаются: на сонной артерии— на уровне верхнего края щитовидного хряща, на бедренной артерии— в месте выхода ее из-под пупартовой связки, на лучевой артерии— в месте пальпации пульса. Правильность наложения датчиков пульса контролируется положением и отклонениями «зайчиков» на визуальном экране прибора.

Если одновременная запись всех трех пульсовых кривых по техническим причинам невозможна, то одномоментно записывают сначала пульс сонной и бедренной артерий, а затем сонной и лучевой артерий. Для расчета скорости распространения пульсовой волны нужно знать длину отрезка артерии между приемниками пульса. Измерения длины участка, по которому распространяется пульсовая волна в эластических сосудах (Lэ) (аорта— подвздошная артерия), производятся в следующем порядке (рис. 11):

Рис.11. Определение расстояний между приемниками пульса — «датчиками» (по В. П. Никитину).

Обозначения в тексте:

а— расстояние от верхнего края щитовидного хряща (местоположение приемника пульса на сонной артерии) до яремной вырезки, где проецируется верхний край дуги аорты;

b— расстояние от яремной вырезки до середины линии, соединяющей обе spina iliaca anterior (проекция деления аорты на подвздошные артерии, которая при нормальных размерах и правильной форме живота точно совпадает с пупком);

с— расстояние от пупка до местоположения приемника пульса на бедренной артерии.

Полученные размеры b и с складываются и из их суммы вычитается расстояние а:

b+с—а = LЭ.

Вычитание расстояния а необходимо в связи с тем, что пульсовая волна в сонной артерии распространяется в противоположном к аорте направлении. Ошибка в определении длины отрезка эластических сосудов не превышает 2,5—5,5 см и считается несущественной. Для определения длины пути при распространении пульсовой волны по сосудам мышечного типа (LМ) необходимо измерить следующие расстояния (см. рис. 11):

— от середины яремной вырезки до передней поверхности головки плечевой кости (61);

— от головки плечевой кости до места наложения приемника пульса на лучевой артерии (а. radialis)— с1.

Более точно измерение этого расстояния производится при отведенной под прямым углом руке — от середины яремной вырезки до местоналожения датчика пульса на лучевой артерии– d(b1+c1) (см. рис. 11).

Как и в первом случае, из этого расстояния необходимо вычесть отрезок а. Отсюда:

b1 + с1 — а — Lи, но b + с1 = d

или

d — а = LM

Рис.12. Определение времени запаздывания пульсовой волны по началу подъема восходящего колена кривых (по В. П. Никитину)

Обозначения:

а— кривая бедренной артерии;

б— кривая сонной артерии;

в— кривая лучевой артерии;

tэ— время запаздывания по эластическим артериям;

tм— время запаздывания по мышечным артериям;

i— инцизура

Второй величиной, которую необходимо знать для определения скорости распространения пульсовой волны, является время запаздывания пульса на дистальном отрезке артерии по отношению к центральному пульсу (рис. 12). Время запаздывания (г) определяется обычно по расстоянию между началами подъема кривых центрального и периферического пульса или по расстоянию между местами изгиба на восходящей части сфигмограмм.

Время запаздывания от начала подъема кривой центрального пульса (сонной артерии— а. саrоtis) до начала подъема сфигмографической кривой бедренной артерии (а. femoralis)— время запаздывания распространения пульсовой волны по эластическим артериям (tэ)- Время запаздывания от начала подъема кривой а. саrоtis до начала подъема сфигмограммы с лучевой артерии (а.radialis)— время запаздывания по сосудам мышечного типа (tМ). Регистрация сфигмограммы для определения времени запаздывания должна производиться при скорости движения фотобумаги— 100 мм/с.

Для большей точности в подсчете времени запаздывания пульсовой волны регистрируется 3—5 пульсовых колебаний и берется среднее значение из полученных при измерении величин (t) Для вычисления скорости распространения пульсовой волны (С) теперь необходимо путь (L), пройденный пульсовой волной (расстояние между приемниками пульса), разделить на время запаздывания пульса (t)

С=L(cм)/t(c).

Так, для артерий эластического типа:

CЭ=LЭ/TЭ,

для артерий мышечного типа:

СМ=LM/tM.

Например, расстояние между датчиками пульса равно 40 см, а время запаздывания— 0,05 с, тогда скорость распространения пульсовой волны:

C=40/0,05=800 cм/с

В норме у здоровых лиц скорость распространения пульсовой волны по эластическим сосудам колеблется в пределах 500—700 см/с, по сосудам мышечного типа— 500—800 см/с.

Упругое сопротивление и, следовательно, скорость распространения пульсовой волны зависят прежде всего от индивидуальных особенностей, морфологической структуры артерий и от возраста обследуемых.

Многие авторы отмечают, что скорость распространения пульсовой волны с возрастом увеличивается, при этом несколько в большей степени по сосудам эластического типа, чем мышечного. Такое направление возрастных изменений, возможно, зависит от понижения растяжимости стенок сосудов мышечного типа, что в какой-то мере может компенсироваться изменением функционального состояния ее мышечных элементов. Так, Н.Н. Савицкий приводит по данным Людвига (Ludwig, 1936) следующие нормы скорости распространения пульсовой волны в зависимости от возраста (см. таблицу).

Возрастные нормы скорости распространения пульсовой волны по сосудам эластического (Сэ) и мышечного (См) типов:

| Возраст, годы | Сэ, м/с | Возраст, годы | Сэ, м/с |

| 14-30 | 5,7 | 14-20 | 6,1 |

| 31-50 | 6,6 | 21-30 | 6,8 |

| 51-70 | 8,5 | 31-40 | 7,1 |

| 71 и старше | 9,8 | 41-50 | 7,4 |

| 51 и старше | 9,3 |

При сопоставлении средних значений Сэ и См, полученных В.П. Никитиным (1959) и К.А. Морозовым (1960), с данными Людвига (Ludwig, 1936) следует отметить, что они довольно близко совпадают.

Особенно повышается скорость распространения пульсовой волны по эластическим сосудам с развитием атеросклероза, о чем с очевидностью свидетельствует ряд анатомически прослеженных случаев (Ludwig, 1936).

Е.Б. Бабским и В.Л. Карпманом предложены формулы для определения индивидуально должных величин скорости распространения пульсовой волны в зависимости или с учетом возраста:

Сэ =0,1*B2 + 4B + 380;

См = 8*B + 425.

В этих уравнениях имеется одно переменное В— возраст, коэффициенты представляют собой эмпирические постоянные. В приложении (табл. 1) приведены индивидуально должные величины, высчитанные по этим формулам, для возраста от 16 до 75 лет. Скорость распространения пульсовой волны по эластическим сосудам зависит также от уровня среднего динамического давления. При повышении среднего давления скорость распространения пульсовой волны увеличивается, характеризуя усиление «напряженности» сосуда за счет пассивного растяжения его изнутри высоким артериальным давлением. При изучении упругого состояния крупных сосудов постоянно возникает необходимость определять не только скорости распространения пульсовой волны, но и уровень среднего давления.

Несоответствие между изменениями среднего давления и скоростью распространения пульсовой волны в известной степени связано с изменениями тонического сокращения гладкой мускулатуры артерий. Это несоответствие наблюдается при изучении функционального состояния артерий преимущественно мышечного типа. Тоническое напряжение мышечных элементов в этих сосудах меняется довольно быстро.

Для выявления «активного фактора» тонуса мускулатуры сосудистой стенки В.П. Никитин предложил определение соотношения между скоростью распространения пульсовой волны по сосудам мышечного (См) и скорости по сосудам эластического (Сэ) типов. В норме это соотношение (СМ/С9) составляет от 1,11 до 1,32. При усилении тонуса гладкой мускулатуры оно возрастает до 1,40—2,4; при понижении— уменьшается до 0,9—0,5. Уменьшение СМ/СЭ наблюдается при атеросклерозе, за счет увеличения скорости распространения пульсовой волны по эластическим артериям. При гипертонической болезни эти величины, в зависимости от стадии, различны.

Таким образом, при увеличении упругого сопротивления скорость передачи пульсовых колебаний нарастает и иногда достигает больших величин. Большая скорость распространения пульсовой волны является безусловным признаком увеличения упругого сопротивления артериальных стенок и уменьшения их растяжимости.

Скорость распространения пульсовой волны нарастает при органическом поражении артерий (увеличение Сэ при атеросклерозе, сифилитическом мезоаортите) или при усилении упругого сопротивления артерий за счет повышения тонуса их гладкой мускулатуры, растяжении стенок сосуда высоким артериальным давлением (увеличение См при гипертонической болезни, нейроциркуляторной дистонии гипертензивного типа). При нейроциркуляторной дистонии гипотонического типа уменьшение скорости распространения пульсовой волны по эластическим артериям связано в основном с низким уровнем среднего динамического давления.

На полученной полисфигмограмме по кривой центрального пульса (а. саrotis) определяется также время изгнания (5) — расстояние от начала подъема пульсовой кривой сонной артерии до начала падения ее главной систолической части.

Н.Н. Савицкий для более правильного определения времени изгнания рекомендует пользоваться следующим приемом (рис. 13). Проводим касательную прямую через пятку инцизуры а. саrotis вверх по катакроте, из точки отрыва ее от катакроты кривой опускаем перпендикуляр. Расстояние от начала подъема пульсовой кривой до этого перпендикуляра и будет временем изгнания.

Рис.13. Прием для определения времени изгнания (по Н.Н. Савицкому).

Проводим линию АВ, совпадающую с нисходящим коленом катакроты У места отхождененя ее от катакроты проводим линию СД, параллельную нулевой. Из точки пересечения опускаем перпендикуляр на нулевую линию. Время изгнания определяется расстоянием от начала подъема пульсовой кривой до места пересечения перпендикуляра с нулевой линией. Пунктиром показано определение времени изгнания по месту расположения инцизуры.

Рис.14. Определение времени изгнания (5) и времени полной инволюции сердца (Т) по кривой центрального пульса (по В.П. Никитину).

Время полной инволюции сердца (длительность сердечного цикла) Т определяется по расстоянию от начала подъема кривой центрального пульса (а. carotis) одного сердечного цикла до начала подъема кривой следующего цикла, т.е. расстояние между восходящими коленами двух пульсовых волн (рис. 14).

Источник