Сочетанное использование методов калиброметрии сосудов сетчатки

Описание

Автор: О. А. Степуишна, А. В. Болыиунов

ГУЗ Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко; Учреждение Российской академии медицинских наук НИИ глазных болезней РАМН, Москва

Обследовано 15 пациентов (всего 25 глаз) с диабетической ангиоретинопатией и гипертонической ангиопатией. Всем пациентам проводили калиброметрию сосудов сетчатки с использованием адаптивной мультифокальной фундус-камеры (АМФК), фундус-камеры фирмы “Торсоп” TRS-NW200 и метода ФАГ. Сочетанное использование методов калиброметрии и фоторегистрации картины глазного дна с помощью АМФК у пациентов с аметропией и астигматизмом показало значительно более низкую величину артериоловенулярного коэффициента (АВК) по сравнению с АВК, рассчитанным по снимкам глазного дна, полученным при ФАГ, во всех случаях.

Калиброметрия с использованием адаптивной оптики — высокочувствительный способ визуализации и мониторинга ранних признаков гипертонической ангиопатии и диабетической ангиоретинопатии.

В современном мире наиболее распространенными сосудистыми заболеваниями глазного дна являются диабетическая ретинопатия и гипертоническая ангиопатия. Около 30—90% больных сахарным диабетом страдают диабетической ретинопатией различной степени, и 63% лиц с гипертонической болезнью имеют признаки гипертонической ангиопатии. Все пациенты, страдающие сахарным диабетом и гипертонической болезнью, нуждаются в регулярном наблюдении офтальмолога с исследованием глазного дна.

Большое значение имеет ранняя диагностика этого вида патологии. С этой целью используют такие современные методы диагностики, как биомикроофтальмоскопия, фоторегистрация глазного дна при помощи фундус-камеры, ультразвуковая допплерография, лазерное допплеровское исследование кровотока, флюоресцентная ангиография (ФАГ).

Следует отметить, что наиболее информативным методом диагностики этого вида патологии является ФАГ, дающая наиболее полное представление о состоянии ретинальных сосудов. Однако ввиду инвазивности метода, исключающей возможность его многократного (в динамике) применения, а также наличия противопоказаний и вероятности побочных эффектов прибегать к ФАГ при регулярных обследованиях больных с сосудистой патологией затруднительно.

В то же время все перечисленные выше методы (в том числе ФАГ) не позволяют получать изображение глазного дна с высоким пространственным разрешением, что связано с аберрациями оптической системы глаз.

В 1998 г. коллектив авторов лаборатории адаптивной оптики кафедры медицинской физики МГУ им. М. В. Ломоносова разработал адаптивную мультиспектральную фундус-камеру (АМФК). Камера впервые была использована в офтальмологии в 2007 г. Е. А. Каталевской и соавт. для ранней диагностики патологии макулярной области.

Для точной оценки состояния сосудистого русла используют метод калиброметрии сосудов сетчатки, позволяющий производить измерение внутреннего диаметра последних. Изучение функционального состояния ретинальных сосудов имеет большое значение как для ранней и дифференциальной диагностики сосудистых расстройств сетчатки, так и для выявления некоторых особенностей их патогенеза. В литературе имеются единичные сообщения о применении данного метода в офтальмологии.

Впервые исследование по определению калибра сосудов при сахарном диабете было проведено у 100 больных немецким ученым A. Jutte, установившим, что в 43% случаев наблюдается расширение вен сетчатки. Известно, что при диабетической ретинопатии функциональные изменения в системе ретинальных сосудов возникают рано и в первую очередь страдает венозная система (расширение венул), а на ранних стадиях гипертонической ангиопатии, наоборот, в первую очередь страдает артериальная система (сужение артериол). Несмотря на то что ка-либрометрия не нашла широкого применения в офтальмологии, она имеет существенные преимущества, так как является неинвазивным и достаточно информативным методом ранней диагностики сосудистой патологии глазного дна.

Цель исследования — изучение возможности сочетанного использования методов калиброметрии, АМФК и ФАГ в ранней диагностике диабетической ангиоретинопатии и гипертонической ангиопатии.

Проведено наблюдение 15 пациентов (всего 25 глаз) в возрасте от 42 до 65 лет. Стаж пациентов, страдающих сахарным диабетом, составлял от 5 до 20 лет, а стаж пациентов с гипертонической болезнью — от 3 до 15 лет. Исследование включало визометрию, авторефрактометрию, биомикроскопию тканей глазного дна, фоторегистрацию тканей глазного дна с использованием АМФК, фоторегистрацию тканей глазного дна с помощью фундус-камеры фирмы “Top-con” (Япония) TRS-NW200, ФАГ, калиброметрию сосудов глазного дна с использованием собственного алгоритма калиброметрии, а также компьютерной программы Image J (США). Диаметр сосудов измеряли по методике А. А. Трясковой.

Исследовали разветвления центральной артерии и центральной вены сетчатки после второй бифуркации, так как микрососуды этой градации наиболее подвержены патологическим изменениям. Соотношение притока и оттока крови в системе микрососудов оценивали по величине артериоловенулярного коэффициента (АВК), равного отношению площади поперечного сечения артериолы к площади поперечного сечения венулы. В норме отношение диаметра артериол к диаметру венул этой градации составляет 1:1,2, т. е. норматив АВК составляет 0,83. Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программного продукта Microsoft Excel и пакета прикладных программ STATISTICA 6.0.

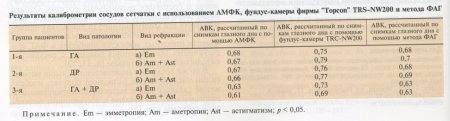

В зависимости от вида патологии больные были разделены на 3 группы: 1-я — 5 глаз с начальными проявлениями гипертонической ангиопатии (ГА), 2-я — 12 глаз с начальными проявлениями диабетической ангиоретинопатии (ДР) и 3-я — 8 глаз пациентов, у которых на глазном дне обнаружили начальные признаки как ДР, так и ГА. В каждой группе пациенты были разделены на 2 подгруппы: а) пациенты с эмметропической рефракцией и б) пациенты с аметропией (миопией, гиперметропией) и астигматизмом. Результаты представлены в таблице.

Как следует из таблицы, АВК у пациентов всех трех групп оказался ниже нормы, что свидетельствовало о наличии ангиопатии у всех обследованных. Изменение калибра сосудов выявляли уже в начальных стадиях ДР и ГА, при этом сочетание ГА и ДР явилось взаимоотягощающим фактором. Сравнительный анализ результатов калиброметрии, выполненной при помощи АМФК и фундус-камеры TRC-NW200, показал, что использование адаптивной оптики позволяет обнаруживать ангиопатию более высокой степени по сравнению с применением стандартной фундус-камеры серийного производства.

Так, величина АВК, рассчитанного по снимкам глазного дна, выполненным при помощи АМФК, оказалась ниже величины АВК, рассчитанного с использованием фундус-камеры TRC-NW200, во всех группах обследованных пациентов. Данные калиброметрии, полученные с помощью АМФК, приближены к результатам калиброметрии в сочетании с ФАГ у пациентов с эмметропической рефракцией. Однако у пациентов с аметропией и астигматизмом величина АВК, рассчитанного по снимках глазного дна, выполненным при помощи АМФК, оказалась значительно ниже величины АВК, рассчитанного с использованием метода ФАГ, во всех группах обследованных пациентов, что свидетельствовало о более высокой чувствительности адаптивной оптики при визуализации начальных признаков гипертонической и диабетической ангиопатии.

Сочетанное использование методов калиброметрии и фоторегистрации картины глазного с помощью АМФК является высокоинформативным способом раннего выявления и мониторинга начальных проявлений диабетической ангиоретинопатии и гипертонической ангиопатии.

—

Статья из журнала: Вестник Офтальмологии | Том 128. №2 2011

Источник

Meaning of calibrometry of retinal vessels in diagnostics of glaucoma with pseudonormal intraocular pressure

Yu.S. Astakhov, E.L. Akopov, D.M. Nefedova

State Medical University named after acad. I.P.Pavlov

St.–Petersburg

Purpose: to evaluate retinal vessel diameter in patients with glaucoma with pseudonormal pressure (GPNP).

Materials and methods: 20 patients (40 eyes) with GPNP were examined. In all patients laser scanning retinotomography and calibrometry of peripapillar retinal vessels were carried out.

Results and conclusion: In both groups the narrowing of arteries and veins was found out, arterial/ vein ratio was 1.33–1.43. There was no dependence of caliber of retinal vessels from glaucoma stage. By retinal tomography it was detected that in patients with GPNP there was narrowing of peripapillar zone vessels. But there was no difference in retinal diameter according to stage of the disease.

Калибр сосудов сетчатки, как известно, во многом косвенно может характеризовать сосудистую систему организма в целом, а также позволяет судить о состоянии микроциркуляции глаза.

В настоящее время известны следующие методы калиброметрии, представляющие собой либо статические, либо динамические измерения состояния и реакции сосудов сетчатки на стимулы.

К попытке оценить калибр сосудов сетчатки можно отнести метод офтальмоскопической планиметрии, заключавшийся во введении при офтальмоскопии в окулярную систему приборов различных шкал, измерительных сеток, перекрестий и меток различной величины и формы, а также его модификация – фотографическая планиметрия, при которой калиброметрия сосудов сетчатки осуществлялась с помощью фотоснимков глазного дна и специально разработанных масштабных сеток [2].

Современной системой для локальной статической оценки диаметров сосудов сетчатки по черно–белым фундус–фотографиям является VesselMap (версии 1, 2) (IMEDOS Ltd., Германия). Данная методика позволяет получить не только точную оценку среднего диаметра выбранного участка сосуда, но и произвести оценку так называемого артерио–венозного фактора – A/V–factor. В 1999 году было проведено обследование более 11 тыс. добровольцев, которое показало, что отношение измеренных специальным способом по фундус–фотографии суммарного диаметра крупных артерий и вен сетчатки может являться важным фактором для предсказания развития атеросклероза и риска сердечно–сосудистых заболеваний [4,5].

Разновидностью статического измерения калибра сосудов сетчатки является методика измерения их диаметра при помощи ретинального томографа (Heidelberg Retina Tomograph III). Прибор дает возможность определять пространственные координаты в любой точке полученного изображения в «интерактивном режиме измерений» с последующим вычислением диаметра сосуда путем подставления цифровых значений координат в формулу. Данный способ позволяет производить калиброметрию сосудов сетчатки в абсолютных величинах и может использоваться в динамическом наблюдении за состоянием сосудов как при общей, так и при офтальмологической патологии, и, возможно, при необходимости помогает оценить адекватность проводимой терапии [1,2].

Переходным от статических методов измерения диаметра сосудов сетчатки к динамическим является квазидинамический метод измерения реакции сосудов сетчатки с помощью фотографий глазного дна. Он применялся, в частности, F. Formaz с соавт. (1997) для определения изменения диаметров ретинальных сосудов при функциональной стимуляции сетчатки монохроматическим мигающим светом частотой 10 Гц и длительностью 1 мин. Мигающий свет определенных частот и длин волн вызывает усиление кровотока [Riva C. E. et al., 2001] за счет так называемого нейроваскулярного взаимодействия, приводящего к расширению сосудов сетчатки [Kotliar K.E. et al., 2000; Polak K. et al., 2002]. Авторы выполняли 3 последовательные фундус–фотографии с интервалом в 3 секунды до и после стимуляции. По каждой фотографии затем измеряли диаметр крупной артерии и вены в определенных точках [4,5].

К динамическому методу оценки калибра сосудов сетчатки относится метод измерения реакции сосудов сетчатки в реальном времени с помощью анализатора сосудов сетчатки (Retinal Vessel Analyzer, IMEDOS Ltd, Германия), который позволяет неинвазивно с высокой точностью и повторяемостью измерять диаметры крупных (до 50 мкм) видимых сосудов сетчатки в абсолютных значениях и изменения этих диаметров во времени и локально вдоль участка сосуда. Данная методика дает возможность исследовать поведение сосудов сетчатки в динамике, оценивать их функциональные резервы, а также судить о метаболических процессах в сетчатке. По временному изменению диаметра может быть проведен анализ вазомоторных изменений, вызванных миогенной активностью, пульсовыми изменениями кровяного давления, дыханием, изменениями ВГД и т.д. [Vilser W. et al., 2002]. Еще одна возможность исследований с помощью данного метода – функциональный анализ состояния сосудистой системы. При этом сосуды подвергаются функциональной стимуляции: мигающий свет [Kotliar K.E. et al., 2004; Polak K. et al., 2002], вдыхание кислорода [Lanzl I.M. et al., 2000], медикаментозное воздействие [Kotliar K.E. et al., 2000], повышение ВГД [Nagel E. et al., 2001] и др. [4,5].

Особый интерес представляет оценка калибра ретинальных сосудов при глаукоме. Согласно данным, полученным в ходе таких крупномасштабных исследований, как «The Blue Mountains Eye Study» (2005), «The Beijing eye Study» (2007), при первичной открытоугольной глаукоме отмечается сужение артерий сетчатки [10,11]. Jonas J.B. и соавт. (1989) обнаружили, что калибр сосудов сетчатки у больных глаукомой был значительно меньше, чем у здоровых лиц [7]. Более того, по данным Jonas J.B. и Naumann G.O. (1989), диаметр сосудов перипапиллярной сетчатки уменьшается по мере прогрессирования глаукомы [8]. Lee S.B. и соавт. (1998) выявили, что при первичной открытоугольной глаукоме сужение диаметра сосудов коррелировало с истончением нейроретинального пояска диска зрительного нерва, увеличением зоны перипапиллярной атрофии и прогрессированием дефектов в полях зрения [9]. По мнению Hall J.K. и соавт. (2001), на основании полученных ими данных у больных первичной открытоугольной глаукомой имеется взаимосвязь между уменьшением диаметра перипапиллярных артериол и дефектами полей зрения в корреспондируемых участках [6].

Цель исследования

Оценить диаметр сосудов сетчатки у больных глаукомой псевдонормального давления.

Материалы и методы

Было обследовано 20 человек (40 глаз) с глаукомой псевдонормального давления. Всем больным помимо сбора анамнеза и традиционного обследования на глаукому, была выполнена лазерная сканирующая ретинотомография (Heidelberg Retina Tomograph III). Измерение калибра сосудов проводилось в «интерактивном режиме измерений», который позволяет определять пространственные координаты в любой точке полученного изображения. При этом курсор «мыши» наводился вначале на один край сосуда и фиксировались пространственные координаты данной точки, а затем курсор перемещался перпендикулярно сосуду к его противоположному краю – и вновь фиксировались пространственные координаты.

При вертикальном или горизонтальном ходе сосуда диаметр определялся вычитанием показателей х2 – х1 или у2 – у1 соответственно. Преимущественно же сосуды имели косой ход, и расчет их диаметра проводился по формуле d = v (y2 – y1)2 + (x2 – x1)2, где d – диаметр измеряемого сосуда, у1 и х1 – координаты начальной точки, а у2 и х2 – координаты конечной точки диаметра измеряемого сосуда. Были измерены диаметры четырех сосудов каждого глаза: верхне–носовая артерия и вена, нижне–носовая артерия и вена. Все измерения проводились на участках сосудов на расстоянии 0,5–0,75 диаметра диска от края диска зрительного нерва.

Была проведена калиброметрия сосудов перипапиллярной сетчатки обоих глаз у 20 (40 глаз) пациентов в возрасте от 35 до 67 лет, из них – 16 женщины, 4 – мужчины. Из них у 16 (32 глаза) пациентов имела место глаукома псевдонормального давления в начальной стадии, а у 4 (8 глаз) – на развитой. Результаты сопоставлялись с нормами, полученными в работе Астахова Ю.С. и Акопова Е.Л. (2003) [1,2].

Результаты

В обеих группах отмечалось сужение артерий и вен по сравнению с нормой, а соотношение калибров артерий и вен сетчатки составило от 1,33 до 1,43. Следует отметить, что не было выявлено зависимости калибра ретинальных сосудов от стадии глаукомы. Полученные при калиброметрии данные представлены в таблице 1.

Выводы

С помощью ретинальной томографии было выявлено, что у больных с глаукомой псевдонормального давления отмечается сужение сосудов перипапиллярной зоны сетчатки. При этом не наблюдалась разницы в диаметре сосудов сетчатки в зависимости от стадии заболевания.

Литература

1. Акопов Е.А. Оценка устойчивости диска зрительного нерва к дозированному повышению внутриглазного давления: Дис. … канд. мед. наук. – СПб., 2005 г. – 117 С.

2. Астахов Ю.С., Акопов Е.Л. Способ измерения диаметра сосудов сетчатки глаза. – Удостоверение на рационализаторское предложение № 1416 от 03 марта 2003 г. Опубликовано в 2005 г.

3. Волков В.В., Горбань А.И., Джалиашвили О.А. Клиническое исследование глаза с помощью приборов.– Л.: Медицина, 1971.–327 с.

4. Котляр К.Е. Методы исследования гемодинамики глаза // Клиническая физиология зрения. Очерки./ Под ред. д.м.н., проф. А.М. Шамшиновой – М.,2006.– С. 639–723.

5. Котляр К.Е., Дроздова Г.А., Шамшинова А.М. Гемодинамика глаза и современные методы ее исследования. Часть III. Неинвазивные методы исследования кровообращения глаза // Глаукома. – 2007 – № 2. – C. 64–71.

6. Hall J.K., Andrews A.P., Walker R., Piltz–Seymour J.R. Association of retinal vessel caliber and visual field defects in glaucoma // Am. J. Ophthalmol. – 2001. – Vol. 132. – P. 855–859.

7. Jonas J.B., Nguyen X.N., Naumann G.O. Parapapillary retinal vessel diameter in normal and glaucoma eyes. I. Morphometric data // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 1989. – Vol. 30. – P. 1599–1603.

8. Jonas J.B., Naumann G.O. Parapapillary retinal vessel diameter in normal and glaucoma eyes. II. Correlations // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 1989. – Vol. 30. – P. 1604–1611.

9. Lee S.B., Uhm K.B., Hong C. Retinal vessel diameter in normal and primary open–angle glaucoma // Korean J. Ophthalmol. – 1998. – Vol. 12. – P. 51–59.

10. Mitchell P., Leung H., Wang J.J., Rochtchina E., Lee A.J., Wong T.Y., Klein R. Retinal vessel diameter and open–angle glaucoma: the Blue Mountains Eye Study // Ophthalmology. – 2005. – Vol. 112. – P.245 –250.

11. Wang S., Xu L., Wang Y., Jonas J.B. Retinal vessel diameter in normal and glaucomatous eyes: the Beijing eye study // Clin. Experiment Ophthalmol. – 2007. – Vol. 35. – P.800–807.

Источник

Большунов А.В., Степушина О.А., Миронова Е.Е.

Одной из основных причин инвалидности по зрению является сосудистая патология глазного дна. Около 60-70% от всей острой васкулярной патологии органа зрения составляет окклюзия ретинальных вен. По данным Танковского В.Э. у 20% больных с тромбозом вен сетчатки в течение 5 лет обнаруживается поражение сосудов сетчатки парного глаза.

Современные методы диагностики сосудистой патологии глазного дна имеют один общий недостаток: невозможность получения изображения с высоким пространственным разрешением, что связано с аберрациями оптической системы глаза. Адаптивная мультиспектральная фундус-камера (АМФК) — прибор, позволяющий регистрировать аберрации глаза, корригировать эти аберрации и получать снимки глазного дна с высоким пространственным разрешением.

Одним из объективных методов изучения функционального состояния сосудов сетчатки является офтальмокалиброметрия. Изучение функционального состояния ретинальных сосудов имеет большое значение для ранней и дифференциальной диагностики сосудистой патологии сетчатки.

Цель — изучение диагностических возможностей сочетанного использования адаптивной оптики и оригинального алгоритма калиброметрии сосудистого русла сетчатки в прогнозировании окклюзии ретинальных вен при венозной окклюзии парного глаза у пациентов с аномалиями рефракции.

Материал и методы

Проведено обследование 30 пациентов (30 глаз) с окклюзией ретинальных вен на парном глазу в возрасте от 26 до 65 лет с отсутствующей видимой соматической патологией, из них 15 пациентов (15 глаз) — с эмметропической рефракцией и 15 пациентов (15 глаз) — с аномалиями рефракции. Длительность наблюдения пациентов составила от 3-х до 6-ти лет.

Исследование включало визометрию, авторефрактометрию, биомикроофтальмоскопию, фоторегистрацию тканей глазного дна с использованием серийной фундус-камеры (ФК) и АМФК, флюоресцентную ангиографию (ФАГД), офтальмокалиброметрию, проводимую с использованием разработанного собственного алгоритма калиброметрии, стандартное неврологическое обследование. Диаметр сосудов измеряли по методике А.А. Трясковой, оценивали артериоло-венулярный коэффициент (АВК). Известно, что значения АВК менее 0,83 говорит о сужении артериол и/или расширение венул и риске развития сосудистой патологии. При величине АВК ниже 0,73 прогнозировали развитие венозного тромбоза на парном (здоровом) глазу .

1. Большунов А.В., Степушина О.А. Способ прогнозирования окклюзии ретинальных вен при венозной окклюзии парного глаза. Патент Российской Федерации на изобретение № 2484791 от 20 июня 2013 г.

Результаты

Как свидетельствуют результаты проведенного исследования, у пациентов с венозной окклюзией на парном глазу и эмметропической рефракцией АВК, рассчитанный по данным калиброметрии сосудов сетчатки с помощью АМФК, оказался меньше аналогичного показателя, рассчитанного при помощи серийной фундус-камеры, на 11% (p<0,001). При этом АВК, рассчитанный по снимкам глазного дна, выполненным при помощи ФАГД, был на 11% меньше такового по результатам исследования с помощью серийной фундус-камеры (p<0,001). Вместе с тем различия между АВК, полученными с помощью АМФК И ФАГД, не являлись статистически значимыми (см. табл.).

У пациентов с венозной окклюзией и аномалиями рефракции на парном глазу АВК, рассчитанный по данным калиброметрии сосудов сетчатки с помощью АМФК, оказался меньше аналогичного показателя, рассчитанного не только по данным серийной фундус-камеры (на 12%, p<0,01), но и по данным ФАГД (на 4%, p<0,01). При этом АВК, рассчитанный по данным ФАГД, был на 8% меньше такового по результатам исследования с помощью серийной фундус-камеры (p<0,01) (табл.).

Полученные данные свидетельствуют о том, что АВК у пациентов обоих подгрупп оказался ниже нормы, что свидетельствовало о наличии ангиопатии сетчатки у всех обследованных пациентов. АВК, рассчитанный по снимкам глазного дна, выполненным при помощи АМФК, оказался значительно ниже величины АВК, рассчитанного с использованием серийной фундус-камеры и ФАГД у всех обследованных пациентов, особенно у пациентов с аномалиями рефракции, что свидетельствовало о более высокой чувствительности адаптивной оптики в визуализации начальных признаков ангиопатии. У 10 из 30 обследованных пациентов за период наблюдения до 6 лет возникла венозная окклюзия на парном глазу, величина АВК по данным калиброметрии в сочетании с адаптивной оптикой у данных пациентов составляла ниже 0,73.

При стандартном неврологическом обследовании у 2/3 пациентов были выявлены сосудистые изменения при первичном обследовании, а у 1/3 пациентов — в более поздние сроки. При транскраниальной допплерографии выявлен вазоспазм мозговых и глазничных артерий, затруднение венозного оттока, снижение эластичности сосудистой стенки. По данным дуплексного сканирования сосудов шеи выявлено неравномерное утолщение сосудистой стенки. При УЗДГ-мониторинге отмечается спонтанная микроэмболия (от 12 до 60) в сосудах головного мозга на одноименной стороне. У 7 из 10 пациентов с возникшей впоследствии венозной окклюзией на парном глазу изначально отмечалась микроэмболия (от 2 до 12) в сосудах головного мозга и на противоположной стороне.

Таким образом, при первичном офтальмологическом обследовании у всех пациентов с возникшей впоследствии венозной окклюзией на парном глазу было диагностировано снижение АВК по данным калиброметрии в сочетании с адаптивной оптикой ниже 0,73, а при первичном неврологическом обследовании только у 2/3 пациентов были выявлены сосудистые изменения. В течение 6-ти лет наблюдения у 3 пациентов с показателем АВК ниже 0,73 возникло острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК).

Выводы

1. Сочетанное использование адаптивной оптики и оригинального алгоритма калиброметрии сосудистого русла сетчатки с расчетом АВК у пациентов с аномалиями рефракции не только позволяет с достаточной степенью достоверности осуществлять прогнозирование развития венозной окклюзии парного глаза, но и дает возможность проведения своевременных превентивных лечебных мероприятий при постоянном контроле за состоянием здорового глаза при наличии венозного тромбоза на парном глазу.

2. Снижение показателя АВК по данным АМФК в сочетании с офтальмокалиброметрией ниже 0,73 является «сигналом» для неврологов о возможности развития ОНМК.

3. Преимуществом метода является неинвазивность и возможность многократных повторных исследований.

Большунов А.В., Степушина О.А., Миронова Е.Е. Диагностические возможности сочетанного использования адаптивной оптики и оригинального алгоритма калиброметрии сосудистого русла сетчатки в прогнозировании окклюзии ретинальных вен при венозной окклюзии парного глаза у пациентов с аномалиями рефракции // Современные технологии в офтальмологии. — 2014 . — Вып. 1. — С.23-25.

Источник