Сосуд с диэтиловым эфиром можно нагревать

нагревания пробирок.

Если приходится нагревать огнеопасные вещества (эфир, спирт, ацетон, бензол и др.), то в этих случаях вначале нагревают баню, затем горелку гасят и нагреваемый сосуд с огнеопасным веществом погружают в воду. При выпаривании эфира воду нужно нагревать не выше 60—700C и сосуд с эфиром погружать так, чтобы уровень эфира в сосуде был на одном уровне с водой в бане. Этого же правила нужно придерживаться при нагревании и других огнеопасных веществ.

Паровые бани. Для нагревания при температурах около 100° С иногда применяют паровые бани. Обычно паровая баня (рис. 215) представляет собой воронкообразный сосуд, снабженный трубкой для подводки водяного пара и коленом для стока конденсата; это колено одновременно является гидравлическим затвором, препятствующим выходу пара.

Под колено паровой бани нужно ставить какую-нибудь посуду, в которую будет стекать конденсат. Перед пуском пара рекомендуется в колено палить воды.

Колбу, которая должна обогреваться паром, укрепляют на паровой бане таким образом, чтобы из нее выглядывало только горлышко сосуда. Паровую баню закрывают круглым, куском жести с круглым вырезом в центре и разрезом по радиусу, позволяющим надевать вту крышку на горло колбы. Работающую баню помещают в вытяжной шкаф. Пар для обогрева можно или брать из общего паропровода, если он имеется в лаборатории, или же получать его в паровичке.

Очень удобны электрические паровые бани. Одна из них, трехгнездная, показана на рис. 216.

Солевые бани. Для нагревания до температуры выше 1000C можно пользоваться солевыми банями, в которых теплоносителями служат растворы солей. Как известно, температура кипения растворов солей зависит от их концентрации. Это дает возможность пользоваться различными степенями нагревания, применяя растворы солей различной концентрации.

Солевой раствор можно поместить в обычную водяную баню, при необходимости ее оборудуют приспособлениями для поддержания постоянного уровня жидкости и постоянной температуры.

Воздушные бани. В качестве воздушных бань обычно используют так называемые воронки Б а б о (рнс. 217). Эти воронки сделаны из черной жестн и не имеют трубки. На некотором расстоянии от нижнего отверстия и от стенок воронки находится железный кружок, на который наложен слой асбеста. Внутри воронки на стенках по образующим проложено несколько (в зависимости от размера воронки) ребер из асбеста. По верхнему широкому краю имеется ряд отверстий. Воронку укрепляют на треноге или кольце. Если в нее поместить какой-либо сосуд, например колбу, то стенки его не будут касаться воронки. Подставляя снизу горелку, нагревают нижний кружок, не соприкасающийся с сосудом. Нагретый воздух поступает в воронку через отверстия между кружком и-стенкой воронки.

Иногда воронку Бабо предварительно помещают в металлический цилиндр такого диаметра, чтобы воронка держалась в нем (рис. 218). В стенке около дна металлического цилиндра делают отверстия, а сверху, на уровне воронки Бабо, вставляют слюдяные окошечки для наблюдений. Под воронку ставят горелку.

Когда в лаборатории нет воронки Бабо, вместо нее можно использовать любую металлическую банку. Для этой цели дно ее , пробивают снизу в нескольких местах, ближе к стенке; из асбеста вырезают кружок (диаметром на ‘/з меньше диаметра дна), который, предварительно намочив, кладут на дно. Из толстой (1 мм) проволоки выгибают две-три дужки, которые обертывают асбестом. Дужки на концах загибают и укрепляют их на краях банки (рис. 219).

Воздушную баню нагревают так же, как и воронки Бабо.

При аналитических работах иногда необходимо провести осторожное выпаривание, например серной кислоты, но так, чтобы она не кипела и не разбрызгивалась. Для этой цели удобно простое приспособление (рис. 220), являющееся одной из разновидностей воздушных бань и применяющееся во многих лабораториях.

Стальной или никелевый стакан 1 конической формы вставляют • в стальную круглую пластинку 3, имеющую в центре соответствующий вырез. В стакан вставляют фарфоровый треугольник 2 на платиновой проволоке или1 целиком из платины. На этот треугольник помещают тигель или чашку. Обогрев приспособления осуществляется таким же путем, как и других воздушных бань.

Песочные бани. Для осторожного нагревания до высокой температуры или для осторожного прокаливания довольно часто пользуются песочными банями (рис.221). Для этого берут по возможности чистый мелкий песок и помещают его на сковородку или в стальную чашку, насыпая так, чтобы получилась пирамидка. В середину сосуда с песком ставят подлежащий обогреву сосуд

(колбу, тигель и т. д.), который должен быть погружен в песок так, чтобы он не касался дна сковороды или чашки. Рядом в песок помещают термометр. Свежий песок перед употреблением должен быть хорошо прокален (в вытяжном шкафу), чтобы сгорели все органические примеси, которые часто в нем имеются.

Однако лучше делать так: в центр песочной бани насыпать вначале столько песка, чтобы можно было только поставить сосуд, подлежащий нагреванию, а затем насыпать остальной песок до нужного уровня. Наиболее удобная форма песочной бани — полушаровидная.

Рис. 219. Воздушная баня из жестяной банки.

Рис. 220. Приспособление для выпаривания: 1 — никелевый стакан; 2 — треугольник; а —пластинка.

Рис. 221. Схема устройства песочной бани.

Иногда вместо песка применяют стальные стружки. Недостатком такой бани является сравнительно быстрое остывание.

Масляные бани. Для наполнения масляных бань, очень распространенных в исследовательских лабораториях, пользуются высококипящими минеральными маслами, получаемыми из нефти, например цилиндровым, компрессорным и т. д. Масло наливают в чугунные цилиндрические бани или же в эмалированные кастрюли. Нагреваемый сосуд помещают в баню таким образом, чтобы уровень вещества в сосуде был на одном уровне с маслом.

В масло погружают специальный термометр, на котором красными цифрами или красной чертой обозначена максимальная температура, выше которой нагревать опасно. Термометр подвешивают на гибкой проволоке к лапке, укрепленной на штативе.

При высокой температуре масла начинают частично разлагаться с образованием дурно пахнущих и вызывающих головную боль продуктов, поэтому нагреваемая масляная баня должна находиться в вытяжном шкафу.

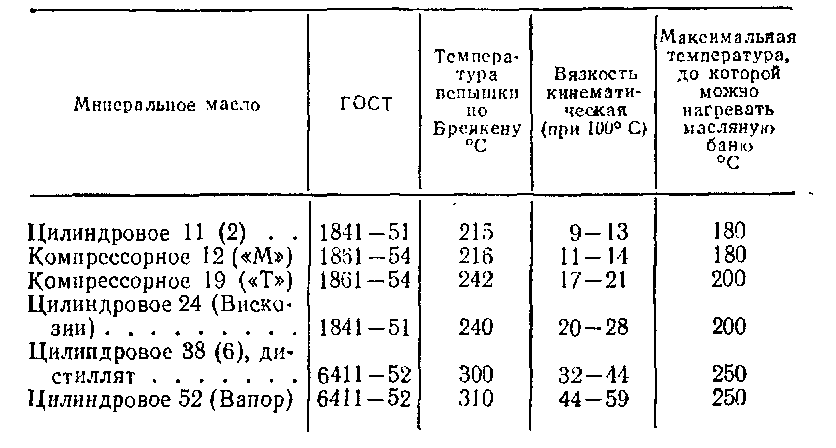

О возможности применения тех или иных минеральных масел для масляных бань можно судить по табл. 5.

Таблица 5 Минеральные масла, применяемые для масляных бань

Иногда при продолжительном нагревании до высокой температуры масло в бане вспыхивает. Вспыхнувшее масло можно погасить, быстро накрыв баню листом асбеста. Ни воду, ни песок для тушения воспламенившее гося масла употреблять нельзя.

При работе с масляной баней всегда должен быть наготове кусок листового асбеста, достаточный для того, чтобы им можно было накрыть баню. Полезно подготовить два одинаковых куска листового асбеста, каждый из которых имеет в середине у одного края по одинаковому вырезу, чтобы в них помещался корпус прибора, погруженного в масло. В случае воспламенения масляной бани, когда в ней находится прибор, обе половинки накладывают с обеих сторон прибора так, чтобы они находили одна на другую.

Воспламенившееся масло можно также погасить, добавив в сосуд с горящим маслом достаточную порцию холодного масла. Поэтому полезно иметь наготове некоторый запас холодного масла.

Глицериновые бани. Значительно удобнее масляных бань глицериновые. Глицерин — густая, вязкая жидкость с температурой кипения выше 25O0C На глицериновой бане очень удобно вести обогрев до температуры не выше 200° С Баня обладает тем недостатком, что при перегревании возможно разложение глицерина с образованием акролеина, вызывающего слезотечение и кашель. Поэтому обогрев такой бани следует вести через асбест, но не на голом огне.

Парафиновые бани. Иногда вместо масляных бань используют парафиновые, для наполнения которых применяют парафин. Все сказанное о масляных банях относится и к парафиновым.

Масляная, глицериновая и парафиновая бани не обладают, подобно кипящей водяной, постоянной температурой, и поэтому при работе с ними необходимо все время следить за температурой.

В начале работы баню нагревают на довольно большом пламени горелки до температуры на 20—25° С ниже требуемой; после этого уменьшают пламя и осторожно доводят температуру бани до заданной. В дальнейшем температуру бани регулируют величиной пламени горелки. Если произошел перегрев, чего в работе следует избегать, то нужно или отставить горелку, или сильно уменьшить ее пламя.

Трикрезилфосфатные бани. В качестве теплоносителя очень удобен трикрезилфосфат, более устойчивый при нагревании, чем глицерин или парафин.

Трикрезилфосфат совершенно безопасен в пожарном отношении и может быть нагрет не менее чем до 25O 0C без заметного изменения цвета и свойств.

Силиконовые бани. Нагревание до температуры порядка 400° С достигается при использовании в качестве теплоносителей силиконов, т. е. кремнийорганических соединений. Наша промышленность выпускает несколько марок силиконовых масел, пригодных в качестве теплоносителей.

Бани из легкоплавких металлов и сплавов применяются в тех случаях, когда требуется очень постоянная температура нагрева. По форме и устройству они не отличаются от других бань; главное их преимущество состоит в том, что они совершенно не воспламеняются.

В качестве теплоносителя в таких банях применяют свинец, олово, висмут, сплавы этих металлов или специальяые легкоплавкие сплавы. Часто применяют сплав Вуда, имеющий темп. пл. 65,5° С. Этот сплав (см.гл. 26) можно нагревать до 2500C и только не надолго — до 300° С.

Сплав Розе (темп. пл. ~ 940C) применяют для нагревания до температуры, указанной для сплава Вуда.

Часто применяют технический свинец (темп. пл. 3GO0C). Чистый свинец (темп. пл. 3270C) можно использовать для нагревания в пределах от 350 до 800° С. Со всеми этими сплавами и металлами следует работать под тягой, так как при нагревании металлы, особенно свинец, испаряются, пары же свинца ядовиты.

Металлы расплавляют в стальной чаше, лучше полушаровидной формы.

Эвтектические смеси. Кроме растворов солей для нагревания выше 3000C очень удобно применять смеси сухих солей, расплавляющихся при сравнительно низкой температуре и образующих расплав, выдерживающий температуру до 500° С. К таким смесям относится экви-молярная смесь, азотнокислого натрия (48,7%) и азотнокислого калия (51,3%). Эта смесь имеет темп. пл. 2190C и применяется для нагревания от 230 до 500° С. Используют также смесь азотистокислого натрия (40%), азотнокислого натрия (7%) и азотнокислого калия (53%); темп, пл. смеси 1420C Такая смесь пригодна для нагревания от 150 до 5000C Однако при нагревании до высоких температур азотистокислый натрий постепенно окисляется.

Из органических соединений для приготовления эвтектических смесей применяют дифениловый эфир и дифенил. Эта смесь известна под названием даутерм А и имеет низкую точку плавления (120C).

Бани с постоянной температурой. Для поддержания при нагревании строго определенной температуры нагревание удобно вести в парах какого-либо вещества, кипящего при данной температуре. Для этой цели служат бани с постоянной температурой (рис. 222). Горло ши-рокогорлой колбы закрывают пробкой с двумя отверстиями: через одно пропускают стеклянную трубку так, чтобы она поднималась над пробкой на 30—50 см; во втором отверстии укрепляют пробирку или другой маленький сосуд, в котором находится реакционная смесь. На дно колбы налипают небольшое количество выбранной жидкости и нагревают ее до кипения. Образующиеся

пары обогревают сосуд. Стеклянная трубка служит воздушным холодильником, где пары жидкости конденсируются и в виде капель стекают обратно. Преимущество такого способа заключается в том, что при нем устраняется всякая опасность перегрева.

Существуют специальные приборы для нагревания парами жидкостей. На рис. 223 показан один из таких приборов. В колбу 1 емкостью 50 мл или больше наливают жидкость с соответствующей температурой кипения. В колбе находится кипятильная палочка 2. В горло колбы на шлифе вставлена открытая с обоих концов трубка 4 с отводом для укрепления обратного холодильника. Внутрь этой трубки, на шлифе, вставлена трубка 3, в которую помещают вещество, подлежащее нагреванию при определенной температуре. Верхний конец

этой трубки при необходимости может быть присоединен к обратному холодильнику. Пары выбранного для обогрева вещества омывают пробирку 3 и через отвод трубки 4 поступают в холодильник, конденсируются в нем и стекают обратно в колбу 1. Все части прибора соединяются между собой шлифами.

Нагревание парами жидкостей можно применять для быстрого высушивания осадков. Для этой цели удобно использовать прибор, изображенный на рис. 224. Колбу заполняют не больше чем на 2/з жидкостью с определенной температурой кипения. При кипении жидкости пары обмывают внутренний сосуд стеклянного двухстстшого прибора, создавая внутри него постоянную температуру, и поступают в холодильник. Сконденсированная жидкость снова стекает в колбу. Если применять пальчиковый холодильник достаточной высоты, прибор может работать почти без потерь обогревающей жидкости и не требует постоянного наблюдения.

Криптоловые бани. Иногда в банях с электрообогревом применяют криптол. Криптол — угольная крошка с определенным диаметром зерен. Для изготовления криптола наиболее пригодны размельченные угольные электроды. Криптоловые бани, как и криптоловые печи, дают возможность достигать очень большой температуры—до 2000 0C

Таблица. Температура кипения веществ, которые могут быть использованы в банях с постоянной температурой

Температура, до которой нужно нагревать, 0C | Вещество | Темпе-ратура кипения, 0C | Температура, до которой нужно нагревать. 0C | Вещество | Температура кипения, “С |

130 | Хлорбензол | 132 | 210 | Этилбензоат | 212 |

150 | Изопропилбензол | 152 | 220 | Метилсалицилат | 224 |

175 | я-Цимол | 177 | 230 | н-Пропилбензоат | 230 |

180 | о-Дихлорбензол | 180 | 240 | Диэтилеигликоль | 245 |

Анилин | 184 | 250 | н-Бутилбеизоат | 249 | |

190 | Декалин (цис- и | 187-194 | 260 | Изоамилбеизоат | 262 |

транс-) | 280 | Диметилфталат | 280 | ||

190 | Этиленгликоль | 197 | 290 | Диэтилфталат | 290 |

190 | Метилбензоат | 200 | 300 | Бензофенон | 306 |

200 | Тетралин | 208 | 310 | Бензилбензоат | 323 |

210 | Нитробензол | 211 |

Температуру нагрева криптоловых бань регулируют при помощи реостатов. В табл. 6 приводится температура кипения ряда веществ, применяемых при описанном способе нагревания.

НАГРЕВАНИЕ (1 2)

К оглавлению

- Нагревательные приборы

- Электронагревательные приборы

- Газовые нагревательные приборы

- Жидкостные горелки

- Другие средства нагревания

- Нагревание (1 2)

- Нагревание в атмосфере инертных или других газов

- Нагревание полупроводниковыми пленками

- Нагревание в посуде из электропроводящего стекла

- Нагревание газов и паров.

- Нагревание при микро- и полумикрохимических работах

- Прокаливание

- Несколько замечаний о работах, связанных с нагреванием и прокаливанием

Источник

Пожарная характеристика спиртов, эфиров и ароматических углеводородов II

Альдегид этилового спирта — ацетальдегид; ввиду повышенной пожарной опасности и низкой температуры кипения (+21°) на объектах хранится также в виде водного раствора с концентрацией не выше 70%.

В таком виде его опасность значительно снижается, и вспышка будет происходить только при высоких температурах.

Кроме альдегидов, из спиртов получают сложные и простые эфиры — ацетаты, формиаты, эфиры азотной кислоты, метиловый и диэтиловый эфиры и т. д.

Сложные эфиры представляют собой продукты, получаемые действием на спирты кислот. В этой реакции от молекулы спирта и кислоты отщепляется одна молекула воды

СН,СН,ОН + СН3СООН = СН3СООС2Н5 + Н20.

Как видно из реакции, радикал этилового спирта СНзСН2 или С2Н5 замещает в кислоте водород и образует молекулу эфира. А гидроксильная группа спирта, как и в случае образования альдегида, отщепляется и с водородом кислоты образует молекулу воды. Из формулы видно, что в молекулу эфира группа (ОМ) не входит.

Следовательно, пожарная опасность сложного эфира должна быть выше опасности спирта.

В этом можно убедиться, если сопоставить табличные данные их температур кипения, вспышки и пределов взрыва, например, ацетатов простых эфиров и соответственных им спиртов. Рассмотрение таблицы убеждает нас, что хотя температура кипения сложных эфиров не намного ниже, чем у спиртов, все же темпера туры их вспышки значительно снижаются, но в то же время промежутки между пределами взрыва сдвигаются и будут меньше, чем у спиртов.

Сложные эфиры, или ацетаты, широко применяются как растворители и разбавители нитролаков и нитрокрасок; значительна; часть сложных эфиров под названием эссенции грушевой, ананасной и т. д. применяется в пищевой промышленности, так как ацетаты обладают приятным ароматическим запахом.

Но следует всегда помнить, что эти жидкости имеют весьма повышенную, по сравнению со спиртами, пожарную опасность. Как и спирты, все ацетаты токсичны, и длительное вдыхание паров ацетатов большой концентрации может привести к смерти.

Значительно более опасны простые эфиры, которые получаются отщеплением одной молекулы воды от двух молекул спирта с помощью серной кислоты в присутствии катализатора. Эту реакцию можно представить схемой

Г н’г и’ПН + H*so< = С2Н5ОС2Н5 + Н20 • H2S04.

По реакции гидроксил ОН одной молекулы спирта и водород гидроксила другой молекулы отщепляются и образуют воду. Освободившиеся валентности образуют между собой связь, и получается новое соединение, так называемый простой этиловый или диэтиловый эфир, который по старой номенклатуре называется еще и серным. У простого эфира также отсутствует группа ОН.

Обращая внимание на температуры кипения, вспышки и пределы взрыва эфиров, можно сделать заключение, что наиболее опасными являются простые эфиры, так как у них температуры кипения почти в 2 раза ниже, а температуры вспышки в несколько раз ниже, чем у спиртов и даже сложных эфиров.

Что касается пределов взрыва, то промежутки между н. г. в. и в. г. в. значительно увеличиваются по сравнению с промежутками у спиртов и тем более сложных эфиров.

наиболее широкое применение на объектах и в быту имеет этиловый эфир, поэтому остановимся кратко на его некоторых особенностях.

Этиловый эфир представляет собой бесцветную жидкость с сильным приятным запахом. Низкая температура кипения (+35°) обусловливает высокую испаряемость.

Пять кубических сантиметров эфира, налитые в чашечку диаметром 8,5 см, испаряются в течение одной минуты. Скорость испарения этилового эфира принята за единицу и относительно ее устанавливается скорость испарения всех остальных легковоспламеняющихся жидкостей. Низкая температура кипения обусловливает и чрезвычайно низкую по сравнению с другими жидкостями критическую температуру.

Критическая температура эфира 193,3°; этой температуре соответствует давление пара, равное 35,5 ат (критическое давление). Следует отметить, что если нагреть этиловый спирт до температуры 90°, то в закрытом сосуде давление пара будет равно 5 ат, следовательно, можно ожидать разрыва сосуда, а если нагреть сосуд с эфиром до 159°, давление пара в нем достигнет 20 ат.

Так как давление паров жидкостей при температуре выше их температур кипения всегда велико и это обстоятельство в условиях пожара связано с возможностью разрыва сосудов, растекания жидкостей и быстрого распространения пожара, приводим данные о днилепии паров некоторых жидкостей выше их температур кипении .

Упругость пара некоторых жидкостей при температурах выше температур кипения

Наименование вещества и его формула | Давление | в ат | Критическая точка | ||||||

1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | ^кр в °С | ”кр в ат | |

Температура | в °С | ||||||||

Метиловый спирт | |||||||||

СН3ОН | 65 | 84 | 112,5 | 138 | 167,8 | — | 214 | 240 | 78,7 |

Этилопый спирт | |||||||||

C5HGOH | 78 | 97 | 126 | 151 | 183 | — | 230 | 243,5 | 63,1 |

Пропиловый | |||||||||

спирт С3Н7ОН | 97,8 | 117 | 149 | 177 | 210,8 | 250 | — | 263,7 | 49,9 |

Бутиловый спирт | |||||||||

С4Н„ОН | 117,5 | 139,8 | 172,5 | 203 | 237 | 277 | — | 287,1 | 48,4 |

Этиловый эфир | |||||||||

(С2Н6)20. | 34,6 | 56 | 90 | 122 | 159 | 183 | — | 193,8 | 35,5 |

Бензол СвНв | 80 | 103 | 142 | 178,8 | 221,5 | 272,3 | — | 290,5 | 50,1 |

Толуол СсН5СН3 | 110,6 | 136,5 | 178 | 216,8 | 262,5 | 319 | — | 320,6 | 44,6 |

Сероуглерод CS2 | 45,6 | 69,1 | 104,8 | 136,3 | 175,5 | — | 240 | 273 | 72,9 |

Ацетон | |||||||||

СН3СОСН3 | 56,5 | 78,6 | 113,0 | 144,5 | 181,0 | 214,5 | — | 235 | 47,0 |

Метилацетат | |||||||||

СНзСООСНз | 57,8 | 79,5 | 113,1 | 144,2 | 181,0 | 225 | — | 233 | 46,3 |

Этилацетат | |||||||||

СН3СООСгНб | 77,1 | 100,6 | 136,6 | 169 7 | 209,5 | 235 | — | 250 | 37,9 |

Как видно из таблицы, во всех случаях пожара в хранилищах с легковоспламеняющимися жидкостями вопрос охлаждения резервуаров и сосудов с ними приобретает исключительно важное значение; случаи взрыва сосудов с жидкостями практически являются не взрывами, а разрывами сосудов под влиянием огромного давления паров жидкости, которое в последующем, естественно, приводит к мгновенному воспламенению выделившихся паров или при некоторых условиях — к взрыву.

Эфир легче воды, удельный вес его 0,73; в воде растворяется незначительно (13—15%).

Теплоемкость эфира незначительна — 0,529. Таким образом, для нагрева его до температур, опасных в смысле разрыва резервуара, требуется незначительное количество тепла.

При хранении на солнечном свету этиловый эфир разлагается с образованием перекисей, весьма чувствительных к внешним воздействиям. Чтобы устранить эту опасность, в эфир добавляют стабилизаторы, в частности дифениламин. Эфир легко электризуется и дольше всех жидкостей удерживает на своей поверхности электрический заряд. Потенциал 3 ООО в падает до 300 в только через 35 минут, что больше» чем у бензина, примерно в 3 раза.

Имея в виду низкую температуру вспышки, большой промежуток между н. г. в. и в. г. в., а также низкую температуру самовоспламенения, можно сказать, что этиловый эфир является самой опасной жидкостью из всех спиртов и эфиров.

Эфир обычно хранят в помещениях 1-й или 2-й степени огнестойкости, защищая от действия прямых солнечных лучей и нагревания.

Тарой для эфира служат металлические бочки емкостью 250 и 325 л, баллоны из двойного стекла емкостью 20 и 30 л и мелкая стеклянная посуда емкостью 3—5 и 10 л, с притертой пробкой

Этиловый эфир – наркотик и применяется в медицине. Широкое применение он находит в промышленности, а также как растворитель масел и жиров и т. д.

В лабораториях этиловый спирт часто применяется в смеси с прошловым или этиловым спиртом для приготовления из кинопленки коллодия.

Температуры кипения и вспышки спиртов, простых и сложных эфиров и границы их взрыва

Наименование вещества | Формула | Температура кипения в 0 С | Температура вспышки в °С | Предел ы. г. в. | взрыва в. г. в. |

Метиловый спирт | СН3ОН | 65 | 3,6 | 36,5 | |

Метмлацетат | СНзСООСН | 57,8 | -13 | 4,1 | 14,0 |

Диметиловый эфир . | СН30СН3 | —24 | —41 | 3,28 | 19,0 |

Этиловый спирт | С2Н5ОН | 78 | 12 | ||

Этнлацетат | СН3СООС2Н6 | 77 | —5 | 2,26 | П,4 |

Дл-лиловый эфир | С2Н5ОС2Н6 | 35 | -20-40 | 1,7 | 48 |

Мршшлонмй спирт | С3Н7ОН | 98 | 24 | 2,5 | 8,7 |

Пропплацетат | СН3СООС3Н7 | 101,8 | 14 | 1,9 | 6,3 |

бутиловый спирт | С4Н9ОН | 117 | =-> 37 | 3,1 | 10,2 |

Ьутнлацстат | СН3СООС4Н9 | 127 | 22 | 1,7 | 15,0 |

Лмилоный спирт | С6НиОН | 137,8 | 52 | 1, 9 | |

Амилацетат | СНзСООСбНц | 185 | 25 | 2,2 | 10,0 |

Характеристика ароматических углеводородов

Гомологический ряд ароматических углеводородов можно рассматривать как производные представителя этого ряда — бензола, у которого один или несколько атомов водорода замещены одной пли несколькими группами СН3; NH2; ОН; N02 и т. д.

Как известно, строение бензола характеризуется большой симметричностью и представляется в виде замкнутого кольца

С—Н

Н—С С—Н

I II Н—С с—н

\/ с—н

Таким образом, при образовании производных бензола во всех случаях в его молекуле замещаются только водороды, связанные | углеродом, углеродистый же скелет остается нетронутым.

Во всех случаях замещения в бензольном кольце водорода той или иной группой, исключая нитрогруппу (NO2), степень пожарной опасности данного производного резко снизится и пожарная опасность будет тем меньше, чем больше водородов будет замещено группами в бензольном кольце.

Но различные группы, заместившие водород, оказывают разное влияние на степень пожарной опасности производных бензола.

Замещение водорода на одну группу СНз изменяет температуру вспышки только на 22°, для хлорбензола это изменение определяется в 42°, для анилина в 86°. Замена же одного водорода на одну гидроксильную группу изменяет температуру кипения и вспышки почти на 100°. Аналогично изменяется температура кипения и вспышки других гидроксильных производных, например, толуол С6Н5СН3 имеет температуру вспышки +7°, температуру кипения 110°, а гидроксильное производное толуола, например, паракрезол СеШСНзОН имеет температуру кипения 203°, а температуру вспышки 86°.

Как и для спиртов, увеличение на одну гидроксильную группу изменяет температуру кипения на 60—100° и столь же значительно температуру вспышки.

Если взять три производных бензола с одной, двумя и тремя гидроксильными группами, то изменение температур кипения и температур вспышки будет характеризоваться следующими цифрами.

Возьмем для примера бензол, фенол, пирокатехин и пирогаллол. Изобразим их структурные формулы и соответственно температуры кипения и вспышки.

Обращают на себя внимание температуры кипения и вспышки пирогаллола, весьма близкие к таким же температурам глицерина—спирта с тремя гидроксильными группами. Температура кипения глицерина +290°, а температура вспышки 160°.

Для характеристики большей части ароматических углеводородов приводим таблицу температур кипения и вспышки .

Представителем 1-й группы ароматических является бензол, поэтому и рассмотрим его свойства. Удельный вес бензола меньше воды (0,8); при попадании в воду он будет плавать сверху. В воде бензол нерастворим; температура его плавления (застывания) + 5,6°; поэтому хранить бензол в надземных хранилищах в зимних условиях нельзя, так как он замерзнет. Бензол нецелесообразно хранить в надземных хранилищах еще и потому, что его температура кипения 80° С. Поэтому он при повышенных температурах летом будет интенсивно испаряться.

Хранение в подземном хранилище сопряжено с необходимостью подогрева, что всегда нужно иметь в виду. Наиболее рациональна температура подогрева от +25 до +30° С.

При обычных температурах рабочего помещения применение бензола всегда связано с возможностью образования взрывчатых смесей.

Безопасной температурой для хранилища бензола, при которой исключается возможность образования взрывчатых смесей, будет 22—26°.

Температура самовоспламенения бензола одна из самых высоких для легковоспламеняющихся жидкостей и колеблется в пределах 650—700° С, в зависимости от степени чистоты продукта.

Теплотворная способность бензола 0560 ккал/кг, поэтому его горение сопровождается высокой температурой пламени, которую можно принять при трении на воздухе равной 1600°.

Для горения 1 кг бензола требуется 10,2 м* воздуха. Таким образом, при воспламенении в помещении малого объема и при отсутствии поступления воздуха длительного горения не будет.

Бензол является диэлектриком, поэтому при перекачке, сливе, наливе и транспортировке он легко электризуется. В то же время бензол легко отдает приобретенный заряд; напряжение 3000 в падает до 300 в за 30 секунд.

Однако, имея в виду повышенную способность бензола к электризации, независимо от его способности к рассеиванию зарядов, необходимо заземление трубопроводов, аппаратуры и хранилищ с бензолом осуществлять на общих основаниях для электризующихся жидкостей.

К действиям температур бензол менее стоек, чем спирты, и легко расщепляется. Бензол токсичен; вдыхание концентрации выше 0,5 г/м3 в течение 5 минут смертельно.

Гомологами бензола являются толуол и ксилол, представляющие собой производные бензола.

Бензол имеет температуру вспышки —15°, толуол на 22° выше, т. е. +7°, а ксилол на 22° выше толуола, т. е. +29° (на каждую группу СНз температура вспышки изменяется на 22°).

В больших количествах бензол получают путем сухой перегонки каменных углей; в этом случае он оказывается загрязненным толуолом и ксилолом, очистка от которых может производиться вымораживанием.

Кроме того, бензол получают и из ацетилена путем полимеризации, а также из нефти путем ее пиролиза.

Бензол, получаемый из ацетилена, является практически химически чистым продуктом.

Бензол широко применяется как растворитель нитрокрасок и нитролаков, как моторное (моторный бензол) топливо в чистом виде и в виде добавок в бензины. В промышленности органического синтеза применяется для получения ряда производных (фенола, анилина, хлорбензола, нитробензола и т. д.), имеющих применение в анилокрасочной промышленности, промышленности взрывчатых веществ и т. д. На складах этот продукт хранится преимущественно в бочкотаре, в закрытых тарных хранилищах с центральным отоплением; при хранения в подземных хранилищах последние снабжаются системой подогрева (паропроводами).

Источник