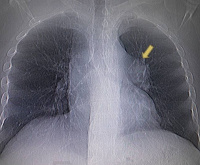

Сосуд в правом легком

Артериовенозная аневризма легких – это врожденная сосудистая аномалия, характеризующаяся наличием прямой коммуникации между ветвями легочной артерии и легочными венами и сбросом неоксигенированной крови в артериальное русло. В клинике артериовенозной аневризмы легких преобладают признаки артериальной гипоксемии: цианоз, одышка, слабость, деформация дистальных фаланг пальцев рук и ногтей. Диагноз уточняется с помощью рентгенографии и КТ легких, ангиопульмонографии, перфузионной сцинтиграфии, исследования газового состава крови. При артериовенозной аневризме легких возможна симптоматическая терапия, эндоваскулярная окклюзия соустья или резекция легкого.

Общие сведения

Артериовенозная аневризма легких (АВА легких) – это эмбриональное нарушение формирования сосудов легкого, при котором имеется сообщение между артериальными и венозными сосудами и право-левое внутрилегочное шунтирование крови. В пульмонологии артериовенозная аневризма легких является нечастой находкой; ее распространенность не превышает 2-3 случая на 100 тыс. населения. Несмотря на преимущественно врожденный характер АВА легких, лишь в 10% наблюдений клинические проявления патологии возникают в детском возрасте. У остальных больных манифестация заболевания приходится на второе, третье и четвертое десятилетие жизни. Артериовенозная аневризма легких диагностируется у мужчин и женщин с приблизительно одинаковой частотой. В литературе АВА легких также описана под названиями артериовенозная фистула (свищ), кавернозная ангиома, гемангиома, телеангиоэктазия, кавернозный синус, артериовенозная мальформация легких.

Артериовенозная аневризма легких

Причины

В 80% случаев артериовенозные аневризмы легких являются врожденными, первичными сосудистыми мальформациями. Причины их формирования, как и других пороков развития легких, связаны с различными пренатальными вредностями: радиационным, электромагнитным, химическим, биологическим воздействием на плод, токсикозами и заболеваниями беременной и пр. Первичные артериовенозные аневризмы легких могут являться изолированными аномалиями или служить частью врожденных синдромов, в частности, наследственной геморрагической телеангиэктазии, или болезни Рандю-Ослера-Вебера. Структуру данного наследственного заболевания составляет наличие множественных телеангиэктазий и ангиом на коже и слизистых, артериовенозных соустий в легких, склонность к кровотечениям различных локализаций. Возможно сочетание АВА легких с врожденными пороками сердца.

Гораздо реже встречаются вторичные артериовенозные аневризмы легких, формирующиеся после рождения вследствие других заболеваний: цирроза печени, инфекционных поражений легких (актиномикоза), митрального стеноза, метастатических карцином и др. При макроскопическом изучении артериовенозная аневризма определяется в виде тонкостенного кистозного образования в легком, иногда с дольчатым строением. На разрезе в полости аневризмы обычно обнаруживаются кровяные сгустки, а в стенках – фибролипидные и известковые отложения.

Классификация

Артериовенозные аневризмы легких могут носить единичный (60-70%) или множественный характер (30-40%). Три четверти больных имеют одностороннее поражение легких, остальные – двустороннее. В большинстве случаев (65-70%) местом локализации артериовенозных аневризм служат нижние доли легких, чаще справа. Различают простые АВА легких (при сообщении одной артерии с одной веной) и комплексные артериовенозные мальформации (при сообщении двух и более питающих артерий с несколькими дренирующими венами).

Соустья между артериями и венами могут формироваться на уровне сегментарных, субсегментарных легочных сосудов, артериол и прекапилляров. Если между собой сообщаются сосуды среднего и крупного калибра, то патология классифицируется как артериовенозный свищ; аномалии более мелких сосудов, образующих мешотчатые расширения, принято относить к артериовенозным аневризмам. По форме артериовенозные аневризмы легких могут быть округлыми, овальными, грушевидными или гроздьевидными, состоящими из нескольких полостей различного размера (от 1 до 5-10 см).

Симптомы АВА легких

Выраженность симптоматики при артериовенозных мальформациях легких может варьироваться в широких пределах: от полного отсутствия проявлений до тяжелых форм сердечно-легочной недостаточности. Это зависит, главным образом, от количества и размеров артериовенозных аневризм легких. Так, единичные АВА диаметром менее 2 см обычно протекают бессимптомно; чаще клиника развивается при множественных сосудистых аномалиях. Классическую триаду симптомов артериовенозной аневризмы легких составляют одышка, цианоз, утолщение концевых фаланг пальцев рук с деформацией ногтей («пальцы Гиппократа»), однако данные признаки встречаются лишь у 10% пациентов. Довольно часто возникают боли в грудной клетке, кашель, повышенная утомляемость при физической нагрузке, кровохарканье. Следствием гипоксемии служат головокружения, синкопальные состояния.

Осложнения

При сочетании артериовенозной аневризмы легких с болезнью Рандю-Ослера-Вебера типичны носовые и желудочно-кишечные кровотечения, геморрагии из кожных телеангиэктазий, приводящие к постгеморрагической анемии. Осложнениями артериовенозной аневризмы легких могут стать септические, геморрагические, тромбоэмболические состояния. Наиболее часто встречаются цереброваскулярные поражения, включающие мигренозные головные боли, транзиторные ишемические атаки, ишемический инсульт. При наличии воспаления в АВА могут возникать абсцессы мозга и инфекционный эндокардит. В случае разрыва аневризматического мешка в просвет бронха развивается профузное легочное кровотечение, в полость плевры – гемоторакс.

Диагностика

На первичном приеме у пульмонолога выясняются жалобы и длительность заболевания, его связь с сопутствующей патологией; проводится физикальное обследование. Аускультативные феномены, характерные для артериовенозной аневризмы легких, включают систодиастолический шум, усиливающийся на вдохе, «кошачье мурлыканье», шум «волчка». Объективно определяется цианоз кожи и видимых слизистых оболочек, деформация пальцев рук в виде «барабанных палочек» и ногтей по типу «часовых стекол». Данные лабораторных анализов (гемограммы, исследования газового состава крови) обнаруживают полицитемию, снижение насыщения крови кислородом.

На рентгенограммах легких артериовенозные аневризмы выявляются как одиночные или множественные округлые, четко очерченные затемнения, чаще в проекции нижней доли. Сосудистая природа патологии подтверждается при проведении функциональных проб Вальсальвы и Мюллера: в этом случае колебание внутригрудного давления влечет за собой увеличение или уменьшение притока крови к аневризме и изменение ее размеров. Более точную информацию о характере образования удается получить с помощью ангиопульмонографии и МСКТ-ангиографии с контрастированием легочных сосудов, перфузионной сцинтиграфии легких. Рентгеноконтрастные исследования позволяют визуализировать питающий и дренирующий сосуды, патологическое шунтирование крови из артерии в отводящую вену. Дифференциальный диагноз проводится с лобарной эмфиземой, туберкуломой, солитарными воздушными кистами легких.

Лечение АВА легких

Лечебная тактика в отношении артериовенозных аневризм легких может быть различной. В случае множественных мелких сосудистых мальформаций приходится ограничиваться проведением консервативной симптоматической терапии. При небольших одиночных артериовенозных аневризмах методом выбора служит интервенционная хирургия – чрескатетерная эндоваскулярная окклюзия артериовенозного соустья. В остальных случаях, в зависимости от уровня поражения и калибра сообщающихся сосудов показаны резекционные вмешательства, объем которых может варьировать от атипичной резекции и сегментэктомии легкого до лобэктомиии или пневмонэктомии.

Источник

Легочный ствол (truncus pulmonalis) диаметром 30 мм выходит из правого желудочка сердца, от которого он отграничен своим клапаном. Начало легочного ствола и соответственно его отверстие проецируются на переднюю грудную стенку над местом прикрепления хряща III левого ребра к грудине. Легочный ствол расположен кпереди от остальных крупных сосудов основания сердца (аорты и верхней полой вены). Справа и позади него находится восходящая часть аорты, а слева прилежит левое ушко сердца. Легочный ствол, находящийся в перикардиальной полости, направляется впереди аорты влево и кзади и на уровне IV грудного позвонка (хряща II левого ребра) делится на правую и левую легочные артерии. Это место называется бифуркацией легочного ствола (bifurcаtio tninci pulmonalis). Между бифуркацией легочного ствола и дугой аорты расположена короткая артериальная связка(ligamentum arteriosum), представляющая собой заросший артериальный (боталлов) проток (ductus arteriosus).

Правая легочная артерия (a.pulmonаlis dextra) диаметром 21 мм следует вправо к воротам правого легкого позади восходящей части аорты и конечного отдела верхней полой вены и кпереди от правого бронха. В области ворот правого легкого впереди и под правым главным бронхом правая легочная артерия разделяется на три долевые ветви. Каждая долевая ветвь в соответствующей доле легкого в свою очередь делится на сегментарные ветви. В верхней доле правого легкого различают верхушечную ветвь (r.apicаlis), задние нисходящую и восходящую ветви (rr.posteriores descendens et ascendens), передние нисходящую и восходящую ветви(rr.anteriores descendens et ascendens), которые следуют в верхушечный, задний и передний сегменты правого легкого.

Ветвь средней доли (rr.lobi medii) делится на две ветви — латеральную и медиальную (r.lateralis et r.mediаlis).

Эти ветви идут к латеральному и медиальному сегментам средней доли правого легкого. К ветвям нижней доли (rr.lobi inferioris) относятся верхняя (верхушечная) ветвь нижней доли [r.superior (apicаlis) lobi inferioris], направляющаяся к верхушечному (верхнему) сегменту нижней доли правого легкого, а также базальная часть(pars basаlis). Последняя делится на 4 ветви: медиальную, переднюю, латеральную и заднюю (rr.basаles mediаlis, anterior, laterаlis et posterior). Они несут кровь в одноименные базальные сегменты нижней доли правого легкого.

Левая легочная артерия (a.pulmonаlis sinistra) короче и тоньше правой, проходит от бифуркации легочного ствола по кратчайшему пути к воротам левого легкого в поперечном направлении впереди нисходящей части аорты и левого бронха. На своем пути артерия перекрещивает левый главный бронх, а в воротах легкого располагается над ним. Соответственно двум долям левого легкого легочная артерия делится на две ветви. Одна из них распадается на сегментарные ветви в пределах верхней доли, вторая — базальная часть — своими ветвями кровоснабжает сегменты нижней доли левого легкого.

К сегментам верхней доли левого легкого направляются ветви верхней доли (rr.lobi superioris), которые отдают верхушечную ветвь(r.apicаlis), передние восходящую и нисходящую (rr.anteriores ascendens et descendens), заднюю (r.posterior) и язычковую(r.lingulаris) ветви. Верхняя ветвь нижней доли (r.superior lobi inferioris), как и в правом легком, следует в нижнюю долю левого легкого, к его верхнему сегменту. Вторая долевая ветвь — базальная часть (pars basаlis) делится на четыре базальные сегментарные ветви: медиальную, латеральную, переднюю и заднюю (rr.basаles mediаlis, laterаlis, anterior et posterior), которые разветвляются в соответствующих базальных сегментах нижней доли левого легкого.

В ткани легкого (под плеврой и в области дыхательных бронхиол) мелкие ветви легочной артерии и бронхиальных ветвей, отходящих от грудной части аорты, образуют системы меж- артериальных анастомозов. Эти анастомозы являются единственным местом в сосудистой системе, в котором возможно движение крови по короткому пути из большого круга кровообращения непосредственно в малый круг.

На рисунке представлены артерии, соответствующие сегментам легких.

Правое лёгкое

Верхняя доля

- верхушечный (S1);

- задний (S2);

- передний (S3).

Средняя доля

- латеральный (S4);

- медиальный (S5).

Нижняя доля

- верхний (S6)

- ;медиобазальный (S7);

- переднебазальный (S8);

- латеральнобазальный (S9);

- заднебазальный (S10).

Левое лёгкое

Верхняя доля

- верхушечно-задний (S1+2);

- передний (S3);

- верхний язычковый (S4);

- нижний язычковый (S5).

Нижняя доля

- верхний (S6);

- переднебазальный (S8);

- латеральнобазальный, или латеробазальный (S9);

- заднебазальный (S10).

ЛЕГОЧНЫЕ ВЕНЫ

Из капилляров легкого начинаются венулы, которые сливаются в более крупные вены и в каждом легком формируют по две легочные вены.

Из двух правых легочных вен больший диаметр имеет верхняя, так как по ней оттекает кровь от двух долей правого легкого (верхней и средней). Из двух левых легочных вен больший диаметр имеет нижняя вена. В воротах правого и левого легких легочные вены занимают их нижнюю часть. В задней верхней части корня правого легкого расположен главный правый бронх, кпереди и книзу от него — правая легочная артерия.

- ЛВЛВ — левая верхняя легочная вена

- ПВЛВ — правая верхняя легочная вена

- НЛВ — нижняя легочная вена

- ПЛА — правая легочная артерия

- ЛЛА — левая легочная артерия

У левого легкого сверху находится легочная артерия, кзади и книзу от нее — левый главный бронх. У правого легкого легочные вены лежат ниже артерии, следуют почти горизонтально и на своем пути к сердцу располагаются позади верхней полой вены, правого предсердия и восходящей части аорты. Обе левые легочные вены, которые несколько короче правых, находятся под левым главным бронхом и направляются к сердцу также в поперечном направлении, кпереди от нисходящей части аорты. Правые и левые легочные вены, прободая перикард, впадают в левое предсердие (их конечные отделы покрыты эпикардом).

Из капилляров легкого начинаются венулы, которые сливаются в более крупные вены и в каждом легком формируют по две легочные вены.

Из двух правых легочных вен больший диаметр имеет верхняя, так как по ней оттекает кровь от двух долей правого легкого (верхней и средней). Из двух левых легочных вен больший диаметр имеет нижняя вена. В воротах правого и левого легких легочные вены занимают их нижнюю часть. В задней верхней части корня правого легкого расположен главный правый бронх, кпереди и книзу от него — правая легочная артерия.

У левого легкого сверху находится легочная артерия, кзади и книзу от нее — левый главный бронх. У правого легкого легочные вены лежат ниже артерии, следуют почти горизонтально и на своем пути к сердцу располагаются позади верхней полой вены, правого предсердия и восходящей части аорты. Обе левые легочные вены, которые несколько короче правых, находятся под левым главным бронхом и направляются к сердцу также в поперечном направлении, кпереди от нисходящей части аорты. Правые и левые легочные вены, прободая перикард, впадают в левое предсердие (их конечные отделы покрыты эпикардом).

Правая верхняя легочная вена (v.pulmonаlis dextra superior) собирает кровь не только от верхней, но и от средней доли правого легкого. От верхней доли правого легкого кровь оттекает по трем венам (притокам): верхушечной, передней и задней. Каждая из них в свою очередь формируется из слияния более мелких вен: внутрисегментарной, межсегментарной и др. От средней доли правого легкого отток крови происходит по вене средней доли(v.lobi medii), образующейся из латеральной и медиальной частей (вен).

Правая нижняя легочная вена (v.pulmonаlis dextra inferior) собирает кровь от пяти сегментов нижней доли правого легкого: верхнего и базальных — медиального, латерального, переднего и заднего. От первого из них кровь оттекает по верхней вене, которая образуется в результате слияния двух частей (вен) — внутрисегментарной и межсегментарной. От всех базальных сегментов кровь оттекает по общей базальной вене, формирующейся из двух притоков — верхней и нижней базальных вен. Общая базальная вена, сливаясь с верхней веной нижней доли, формирует правую нижнюю легочную вену.

Левая верхняя легочная вена (v.pulmonаlis sinistra superior) собирает кровь из верхней доли левого легкого (ее верхушечнозаднего, переднего, а также верхнего и нижнего язычковых сегментов). Эта вена имеет три притока: задневерхушечную, переднюю и язычковую вены. Каждая из них образуется из слияния двух частей (вен): задневерхушечная вена — из внутрисегментарной и межсегментарной; передняя вена — из внутрисегментарной и межсегментарной и язычковая вена — из верхней и нижней частей (вен).

Левая нижняя легочная вена (v.pulmonаlis sinistra inferior) более крупная, чем одноименная правая вена, выносит кровь из нижней доли левого легкого. От верхнего сегмента нижней доли левого легкого отходит верхняя вена, которая образуется из слияния двух частей (вен) — внутрисегментарной и межсегментар- ной. От всех базальных сегментов нижней доли левого легкого, как и в правом легком, кровь оттекает по общей базальной вене. Она образуется от слияния верхней и нижней базальных вен. В верхнюю из них впадает передняя базальная вена, которая, в свою очередь, сливается из двух частей (вен) — внутрисегментарной и межсегментарной. В результате слияния верхней вены и общей базальной вены формируется левая нижняя легочная вена.

Источник:

- WIkipedia

- Vmedicine

- Grainger & Allisons Diagnostic Radiology

Источник

Аневризма лёгочной артерии – это патологическое локальное расширение крупного сосуда, выходящего из правого желудочка сердца и доставляющего венозную кровь в малый круг кровообращения, или его ветвей. Обычно заболевание протекает бессимптомно, иногда у пациентов возникают боли в груди, одышка, охриплость голоса, кровохарканье и лёгочные кровотечения. Диагностируется с помощью функциональных и рентгенологических (рентгенография грудной клетки, ангиопульмонография) методов исследования, КТ и МРТ сосудов лёгких. После установления диагноза выполняется хирургическое иссечение аневризмы.

Общие сведения

Аневризма лёгочной артерии является редкой сосудистой патологией, может быть врожденной или приобретенной. Выявляется во взрослом возрасте, преимущественно у лиц старше 50 лет. Отмечается преобладание больных женского пола – 57% от общего числа пациентов. Приблизительно в 80% случаев болезнь протекает бессимптомно.

Идиопатическое изолированное расширение лёгочной артерии составляет 0,6% от всех врождённых аномалий. В 50% случаев аневризма сочетается с другими пороками развития. Обычно расширению лёгочных сосудов сопутствует врождённая и приобретённая кардиоваскулярная патология. Летальность при аневризме пульмональной артерии составляет 5-6%.

Аневризма легочной артерии

Причины

Крайне редко аневризма лёгочного ствола либо его ответвлений возникает самостоятельно, независимо от других патологических изменений сердца или лёгких. Такое состояние обычно бывает врождённым. Чаще заболевание сопутствует другим болезням сердечно-сосудистой или дыхательной систем или развивается на их фоне. Основными причинами возникновения аневризмы лёгочных сосудов являются:

- Кардиоваскулярная патология. К появлению аневризмы обычно приводит наличие дефектов межпредсердной или межжелудочковой перегородок, открытый артериальный проток, другие врождённые или приобретённые пороки сердца. Причиной возникновения локального расширения стенок легочной артерии может стать любое заболевание сердечно-сосудистой системы, провоцирующее развитие вторичной лёгочной гипертензии.

- Инфекционные и паразитарные заболевания. Формирование аневризмы иногда провоцируется артериитами, развивающимися при висцеральном сифилисе, глубоких лёгочных микозах, шистосомозе. При кавернозном туберкулёзе лёгких образуется аневризма Расмуссена, характеризующаяся растяжением стенок артерии в полости каверны.

Сосудистая аневризма может появиться на фоне тяжёлых хронических болезней органов дыхания, фиброторакса, осложнить течение системных васкулитов, синдрома Хьюза-Стовина. Причиной патологии иногда становятся травмы респираторного тракта или возникающее при медицинских манипуляциях (ятрогенное) повреждение сосудов дыхательной системы.

Патогенез

Предположительно предпосылкой к развитию заболевания становится врождённая неполноценность участка стенки лёгочной артерии. Повышение давления в малом круге кровообращения вызывает её локальное растяжение и истончение. В аневризматическом расширении возникает турбулентность кровотока, которая приводит к нарушению гемодинамических процессов в дистальных участках сосудистой сети.

Постепенно увеличивается боковое давление на растянутую стенку органа, прогрессируют её дегенеративно-дистрофическая трансформация, возрастает риск разрыва. Иногда из-за отложения и обызвествления тромботических масс формируется утолщение стенки аневризматического мешка.

Классификация

По времени возникновения аневризма лёгочной артерии делится на врождённую и приобретённую, по этиологическому фактору – на идиопатическую и ассоциированную с другими заболеваниями. В зависимости от участка поражения сосудистой стенки различают аневризму лёгочного ствола, его правой или левой ветви, дистальных лёгочных артерий.

Выявляются аневризматические расширения мешотчатой, веретенообразной, грибовидной и смешанной формы. Определённое клиническое значение в современной пульмонологии имеет выделение следующих вариантов заболевания:

- Истинная аневризма. В патологический процесс вовлекаются все слои сосудистой стенки.

- Ложная аневризма (псевдоаневризма). Стенки образования представлены только адвентициальной сосудистой оболочкой, заполненная кровью полость сообщается с просветом сосуда. Риск разрыва при этой разновидности патологии значительно выше, чем при истинной аневризме.

Симптомы аневризмы ЛА

В большинстве случаев заболевание длительно протекает бессимптомно. Клинические проявления зависят от локализации и величины патологического образования. Признаки болезни чаще присутствует при псевдоаневризмах больших размеров. Пациента может беспокоить общая слабость, повышенная утомляемость, одышка при движениях, ощущение сердцебиения. Иногда появляются ноющие тупые боли в грудной клетке в проекции образования, кровохарканье. При сдавлении аневризмой возвратного нерва изменяется тембр голоса – возникает охриплость или осиплость.

Очень часто при аневризмах артерий малого круга кровообращения преобладают клинические симптомы фонового заболевания. При кардиоваскулярной патологии наблюдаются загрудинные боли, нарушения ритма и проводимости, отёки конечностей и другие признаки хронической сердечной недостаточности. Для заболеваний дыхательной системы характерно наличие кашля с мокротой или без, бронхоспастического синдрома, одышки.

Наиболее тяжелым проявлением патологического процесса становится острое легочное сердце, развивающееся из-за разрыва сосуда. У пациента внезапно появляются резкие интенсивные боли в области грудной клетки, сопровождающиеся выраженной инспираторной одышкой, кровохарканьем. Затруднение дыхания присутствует в состоянии покоя, резко усиливается при малейшей нагрузке или разговоре. Кожные покровы приобретают синюшный оттенок, шейные вены набухают. Наблюдается снижение артериального давления, тахикардия. Кожа бледная, покрыта липким холодным потом. Возможна тошнота, рвота, боли в правом подреберье.

Осложнения

С течением времени патологические изменения стенок аневризматического образования могут прогрессировать – стенки становятся тоньше, теряют плотность и эластичность. Происходит разрыв или расслоение, кровоизлияние в лёгочную паренхиму и развитие инфаркт-пневмонии. При нарушении целостности оболочек аневризмы, сообщающейся с просветом бронха, возникает лёгочное кровотечение. При прорыве в полость перикарда наблюдается тампонада сердца.

Аневризма Расмуссена нередко становится источником массивного гемоптоэ, являющегося одной из непосредственных причин смерти больных туберкулёзом. Отрыв и миграция тромботических масс из полости аневризматического выпячивания лёгочной артерии может привести к тромбозу сосудов головного мозга и инсульту.

Диагностика

Обычно диагностический поиск при подозрении на аневризму сосудов лёгочного круга кровообращения осуществляют врачи-пульмонологи совместно с сосудистыми хирургами. При первичном осмотре выявляются признаки фоновой патологии. Аускультативно при расширении лёгочного ствола выслушиваются диастолические шумы во II-III межреберье слева от грудины, акцент II тона, Для подтверждения диагноза выполняются:

- Кардиодиагностика. На электрокардиограмме обычно присутствуют признаки перегрузки правых отделов сердца, гипертрофии правого желудочка. При ультразвуковом исследовании (ЭхоКС) можно обнаружить расширение основных лёгочных артерий и ствола, выявить недостаточность полулунных клапанов и нарушения гемодинамики.

- Рентгенодиагностика. Рентгенологическая картина зависит от локализации аневризматического мешка. При расширении ствола или его левой ветви на рентгенограммах ОГК определяется округлое образование в области левого корня. Аневризма правой ветви проявляется увеличением поперечного сечения артерии в виде запятой, локализованной в зоне правого корня. Патология периферических сосудов представлена одиночными или множественными плотными округлыми тенями. Ангиопульмонография позволяет уточнить локализацию процесса.

- КТ, МРТ лёгочных сосудов. Также применяются для уточнения месторасположения аневризмы. Позволяют оценить её размеры и толщину стенок. Являются более точными и менее инвазивными методами по сравнению с аналогичным рентгеновским исследованием сосудов.

Учитывая полиэтиологичность болезни, в процессе диагностики могут принимать участие врачи, занимающиеся лечением фонового процесса, – фтизиатры, дерматовенерологи, ревматологи. Иногда сосудистую аневризму сложно отдифференцировать от злокачественной опухоли лёгкого или средостения, аневризматического расширения нисходящей части аорты. В подобных случаях дополнительно назначают консультацию онколога или кардиолога.

КТ-ангиография сосудов сердца. Локальное аневризматическое расширение ветви правой легочной артерии.

Лечение аневризмы ЛА

После определения локализации патологического расширения сосуда выполняется хирургическая коррекция аневризмы. Осуществляется иссечение расширения с уменьшением диаметра артерии или резекция участка сосуда с последующим протезированием. Вторым этапом оперативного вмешательства является стентирование сосуда. Если резецировать аневризму невозможно, производят паллиативную операцию – укрепление стенки выпячивания лавсановым протезом. Иногда при небольших бессимптомных аневризмах применяют выжидательную тактику. Пациент регулярно наблюдается лечащим врачом, который оценивает состояние патологического выпячивания в динамике. Если аневризма увеличивается в размерах, её резецируют.

Прогноз и профилактика

Прогноз при своевременном оперативном лечении благоприятный, рецидивы наблюдаются очень редко. При отсутствии лечения сохраняется риск разрыва стенки образования, представляющий угрозу для жизни больного. Неоперированные пациенты нередко погибают от острой правожелудочковой недостаточности или массивного лёгочного кровотечения. К профилактическим мерам относятся ранняя (до появления лёгочной гипертензии) хирургическая коррекция врождённых пороков сердца, лечение фоновых процессов.

Источник