Сосудами малого круга кровообращения являются

Малый круг кровообращения. Сосуды малого круга кровообращения

Основной функцией легких и сосудистой системы малого круга кровообращения является газообмен. Строение легких полностью подчинено выполнению этой функции. Богато васкуляризованная легочпая ткань представляет собой огромную дыхательную поверхность и состоит более чем из 725 млн. альвеол. Легкие в отличие от большинства других органов снабжаются кровью из двух кругов кровообращения.

Газообмен обеспечивается сосудами малого круга кровообращения, доставляющими венозную кровь в капилляры легочных альвеол. Питание легочной ткани осуществляется через бронхиальные артерии большого круга кровообращения.

На протяжении всей жизни человека происходит перестройка сосудистой системы легких под влиянием как общих закономерностей постэмбрионального роста и дифференцировки сосудистых структур, так и постоянной аккомодации уже сформированных структур к различным изменениям гемодинамических условий, неизбежных на протяжении жизни.

Легочные сосуды имеют свои морфологические и функциональные особенности, отличающие их от сосудов большого круга кровообращения.

Различают 5 основных типов кровеносных сосудов в малом круге кровообращения (В. В. Ларин, З. Ф. Меерсон, 1965; Brenner, 1935). Крупные артерии — легочная артерия и ее ветви — относятся к сосудам эластического типа с выраженной способностью к растяжению, т. е. способностью вмещать значительное количество крови без больших колебаний давления.

Характерной морфологической чертой легочной артерии является богатство эластической ткани, волокна которой фрагментированы, остроконечны. У детей раннего возраста строение легочной артерии приближается к строению аорты. При высокой легочной гипертензии средний слой легочной артерии приобретает строение, соответствующее легочной артерии плода. Толщина медии крупных ветвей от 5 до 15% внутреннего диаметра.

Количество эластических слоев 3—4, может быть 5—6. Эластические мембраны расположены параллельно. Средний слой богат гладкомышечными волокнами, ориентированными в основном циркулярно; некоторые пучки идут косо и продольно. Адвснтиция хорошо развита, представлена толстыми коллагеновыми волокнами и рыхлой соединительной тканью.

Артерии мышечного типа — сосуды с наружным диаметром 1 мм и меньше. Толщина медии составляет 32% наружного диаметра. Медия представлена циркулярным слоем гладких мышечных волокон, заключенных между двумя эластическими мембранами, которые хорошо дифференцируются. Эластических пластинок по сравнению с описанными выше сосудами меньше. Эластические волокна медии расположены циркулярно и косо.

Адвентиция развита в большей степени, чем в сосудах первого типа, представлена пучками коллагеновых волокон, переходящих в соединительнотканный каркас легкого.

Наличие более мощного слоя мускулатуры позволяет регулировать степень растяжения и упругости сосудистой стенки. Тонус этой мускулатуры является мощным фактором, влияющим на сопротивление в малом круге кровообращения, высоту давления в легочной артерии и капиллярах, а также на величину минутного объема легочного кровотока. Так, при резком сужении легочных артериол увеличивается сопротивление кровотоку, повышается давление в легочной артерии, уменьшается величина легочного кровотока.

У человека мышечный тип строения характерен для сосудов диаметром более 80 мкм. По данным Best, Heath (1961), развитый мышечный слой в артериях меньшего диаметра патогномоничен для легочной гипертензии.

– Также рекомендуем “Артериолы легких. Прекапилляры и капилляры малого круга кровообращения”

Оглавление темы “Строение и развитие малого круга кровообращения”:

1. Малый круг кровообращения. Сосуды малого круга кровообращения

2. Артериолы легких. Прекапилляры и капилляры малого круга кровообращения

3. Легочные вены и бронхиальные артерии. Связь большого и малого круга кровообращения

4. Артерио-венозные анастомозы малого круга. Рефлексогенные зоны малого круга кровообращения

5. Развитие малого круга кровообращения. Онтогенез легочного кровообращения

6. Морфология артерий малого круга. Показатели гемодинамики в малом круге

7. Легочные вены и сопротивление легочных сосудов. Минутный объем малого круга кровообращения

8. Резервная емкость легочных сосудов. Дыхание и кровоток в легких

9. Врожденные пороки сердца плода. Легочный кровоток у плода

10. Малый круг кровообращения после рождения плода. Когда закрывается артериальный (боталлов) проток?

Источник

Сердце и сосуды, при помощи которых и осуществляется кровоснабжение тканей, органов и систем, еще и объединяют организм в единое целое, так же как и нервная система. Но как осуществляется кровоснабжение, и какие круги кровообращения имеются у человека?

Сердце и его особенности

Сердце человека имеет типичные характеристики, присущие млекопитающим. Речь идет о четырехкамерном сердце, где симметрично расположен правый и левый желудочек и, соответственно, правое и левое предсердие.

В предсердия входят сосуды: в левое – легочные вены, в правое – полые. Из левого желудочка, который имеет самую толстую стенку, выходит восходящая аорта, из правого – легочная артерия.

Сердце – полый мышечный орган, в строении которого выделяют несколько слоев:

эпикард или внешняя оболочка сердца, защищает его внутренние части от повреждения и инфекций;

миокард – средняя оболочка, обеспечивает качественное сокращение, вот поэтому так опасен инфаркт миокарда, ведь нарушается сократительная способность, и начинают страдать все органы;

эндокард – внутренняя оболочка, а за счет ее складок образуются сердечные клапаны, обеспечивающие правильный кровоток.

Известно, что течение крови по сосудам обеспечивает сердце, и чтобы осуществить это действие, в нем сосредоточена проводящая система: специальные мышечные волокна, узлы и пучки, состоящие из волокон. По своему строению они напоминают сочетание мышечной и нервной ткани. Как раз за счет координации сокращений отделов проводящая система обеспечивает автоматизм работы сердца и ритмичность его сокращений – ритм.

Кровеносные сосуды: от самых крупных до мелких

Строение кровеносных сосудов зависит от выполняемой функции и, конечно, его вида, будь то артерии, вены или артериолы, венулы, капилляры и др. Но в целом в их анатомическом строении можно выделить 3 главных слоя, которые у разных сосудов выражены по-разному, что и объясняется их предназначением:

внутренний, также называется интимой, является гладким, что необходимо для снижения сопротивляемости кровотока и предотвращения повреждений форменных элементов крови;

средний – медиа, где сосредоточены гладкомышечные волокна. В ответ на определенные действия и раздражители способны сокращаться. Таких волокон особенно много в мелких артериях и артериолах, то есть сосудах мышечного типа, это и определяет характер течения крови в мелких кровеносных сосудах;

наружный слой – адвентиций, где сосредоточено большое количество коллагеновых волокон, жировых клеток. Такое строение преследует одну цель – обеспечить устойчивость стенок сосудов к высокому давлению крови, а у венозных сосудов этот слой не позволяет чрезмерно растягиваться и разрываться.

Все сосуды выполняют определенные функции. Например, аорта, легочная артерия и все отходящие крупные артерии, которые называют магистральными, относят к амортизирующему типу сосудов. Их главная задача – принимать кровь из желудочков, откуда она выходит под высоким давлением, чтобы они не разрывались в них выражен эластичный слой.

Существуют и сосуды сопротивления – это мелкие артерии, артериолы оказывающие наибольшее сопротивление кровотоку за счет гладкомышечных клеток. Сокращение осуществляется под действием ряда сосудоактивных веществ: нейромедиаторов, гормонов и др. Они влияют на органный кровоток и значения артериального давления.

Капилляры, пре- и посткапилярные сосуды, где и происходит газообмен называют обменными сосудами. А вены, которые вмещают в себя большие объемы крови – емкостными. Именно они обеспечивают депонирование крови, то есть замедляют ее возврат к предсердиям. Особенно такие свойства выражены у вен селезенки, печени, кожи и легких. За счет сократительной способности вен они влияют на сокращения сердца.

Круги кровообращения

Основная задача большого круга кровообращения – газообмен, снабжение веществами всех органов и тканей, и на это уходит порядка 20-25 секунд.

Свое начало этот круг берет в левом желудочке сердца. Когда происходит его сокращение, богатая кислородом кровь бежит в аорту, а после распределяется по артериям, артериолам и капиллярам всех органов и тканей, где и происходит процесс обмена питательными веществами: газами, жидкостью, витаминами, минералами, глюкозой и т.д. После этого процесса начинается обратный ток крови по венулам и венам в правое предсердие. Здесь и заканчивается большой круг.

Но важно отметить несколько деталей. Во-первых, самые крупные сосуды большого круга кровообращения – аорта, которая берет свое начало из левого желудочка, на ее дуге отходят несколько ответвлений, которые несут кровь к голове, рукам. Сама аорта далее проходит вдоль позвоночного столба, где еще дает ветви, питающие органы брюшной полости, и нижние конечности.

Во-вторых, в большом круге кровообращения есть несколько систем: кровообращение печени и почек. Кровь, побывавшая в желудке, кишечнике, поджелудочной железе и селезенке, течет в воротную вену и проходит через печень. Здесь происходит обезвреживание веществ, образующихся в кишечнике при переваривании пищи. В этой системе ток крови снижается, что обусловлено функцией органов.

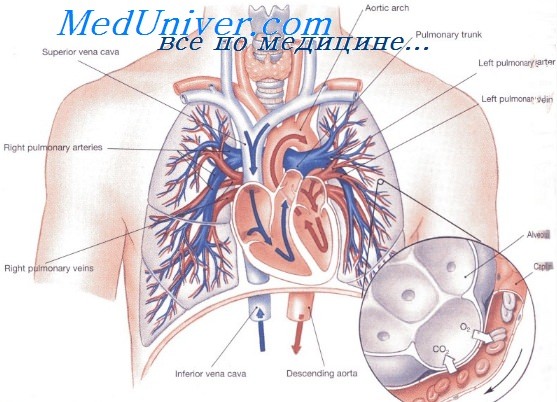

Малый круг кровообращения необходим для насыщения крови кислородом, и на этот процесс уходит в среднем 5-7 секунд. Из правого предсердия кровь попадает в левый желудочек, где и начинается малый кругу. Отсюда крупные сосуды малого круга кровообращения, а именно легочный ствол, легочные артерии и их разветвления, несут кровь в легкие. Здесь и происходит главный газообмен — кровь насыщается кислородом и «бежит» к левому предсердию. Так и замыкается малый круг.

Текст: Юлия ЛАПУШКИНА.

Источник

Оглавление темы “Кровоснабжение органов и тканей. Сопряженные функции сосудов. Микроциркуляция ( микрогемодинамика ).”: Кровоснабжение легких. Малый круг кровообращения. Интенсивность кровотока в сосудах легкого. Миогенная, гуморальная регуляция кровотока в легочных сосудах.Легочная артерия и ее ветви, имеющие диаметр более 1 мм, относятся к артериям эластичного типа, они демпфируют (смягчают) пульсовые толчки крови, выбрасываемой в момент систолы правого желудочка. Артериолы в легких тесно связаны с окружающей альвеолярной паренхимой, это определяет непосредственную зависимость уровня кровоснабжения легких от режима вентиляции. В отличие от большого круга кровообращения, капилляры которого имеют диаметр около 7—8 мкм, в легких имеются два типа капилляров — широкие (20—40 мкм) и узкие (6—12 мкм). Общая площадь капиллярного русла легких у человека составляет 35—40 м2. Стенка капилляров легких и стенка альвеол представляют в совокупности функциональное целое, обозначаемое как альвеоло-капиллярная мембрана. Если функциональное значение сосудов малого круга кровообращения заключается, главным образом, в поддержании адекватного легочного газообмена, то бронхиальные сосуды обеспечивают питание тканей самих легких. Венозная бронхиальная сеть дренирует кровь как в систему большого круга кровообращения (верхняя непарная вена, правое предсердие), так и малого — в легочные вены и левое предсердие. Только 30 % крови, поступающей в бронхиальные артерии по системе большого круга кровообращения, достигает правого желудочка, основная же часть кровотока направляется через капиллярные и венозные анастомозы в легочные вены. Указанная особенность бронхиального кровотока формирует так называемый физиологический дефицит напряжения кислорода в артериальной крови большого круга. Примесь бронхиальной венозной крови к артериа-лизированной крови легочных вен понижает на 6—10 мм рт.ст. напряжение кислорода по сравнению с его напряжением в крови легочных капилляров, что практически не сказывается на кислородном режиме в процессе обычной жизнедеятельности организма.

Основным условием, определяющим степень оксигенации крови в легких, являются величины легочной вентиляции и кровотока, а также степень их соответствия друг другу. Минутный объем кровообращения через легкие соответствует МОК в большом круге и составляет в условиях покоя 5—6 л/мин. Сопротивление сосудистого русла малого круга при этом приблизительно в 8—10 раз меньше, чем в системе большого круга кровообращения. Легочные сосуды характеризуются высокой растяжимостью, поскольку их сосудистая стенка значительно тоньше, чем у соответствующих по калибру сосудов скелетной мускулатуры и спланхнической области. Это определяет роль легочных сосудов как депо крови. Важной особенностью кровоснабжения легких является то, что сосуды малого круга кровообращения — это система низкого давления. Среднее давление в легочной артерии у человека составляет 15—25 мм рт. ст., а давление в легочных венах — 6—8 мм рт. ст. Таким образом, градиент давления, определяющий движение крови по сосудам малого круга, составляет 9—15 мм рт. ст., что значительно меньше градиента давления в большом круге кровообращения. Отсюда понятен физиологический смысл высокой растяжимости легочных сосудов: значительное увеличение кровотока в системе малого круга (например, при физической нагрузке) не будет сопровождаться повышением давления крови в силу указанных свойств сосудов легких. Другим следствием низкого градиента давления в малом круге является неравномерность кровоснабжения легких от их верхушки к основанию. В вертикальном положении тела кровоснабжение верхних долей несколько меньше, чем нижних. Нервная регуляция. Легочные сосуды имеют двойную иннервацию: вагусную (афферентную) и симпатическую (эфферентную). Основным источником афферентной иннервации легочных сосудов являются блуждающие нервы (волокна, идущие от чувствительных клеток узлового ганглия). Главными источниками эфферентной иннервации являются шейные и верхние грудные симпатические узлы. Влияние нервной системы на легочные сосуды, в отличие от сосудов большого круга кровообращения, выражено намного меньше. Крупные легочные сосуды (особенно легочная артерия и область ее бифуркации) являются рефлексогенной зоной, обеспечивающей рефлекторные реакции сосудов малого круга. Так, повышение давления в легочных сосудах приводит к рефлекторному падению системного артериального давления, замедлению ритма сердечных сокращений, увеличению кровенаполнения селезенки и вазодилатации в скелетных мышцах. Расширение периферических сосудов уменьшает приток крови в малый круг кровообращения и, тем самым, «разгружает» легочные капилляры и предохраняет их от отека. Описанный комплекс рефлекторных реакций с барорецепто-ров малого круга получил в литературе обозначение как рефлекс Швигка— Ларина. Рецепторный аппарат сосудов в малом круге представлен преимущественно B-адренорецепторами (хотя плотность их распределения значительно меньше, чем сосудов большого круга), Д-серотониновыми, Н,-гистами-новыми рецепторами и в меньшей степени М-холинорецепторами. Гуморальная регуляция. В реализации гуморального контроля легочного кровообращения катехоламины и ацетилхолин играют значительно меньшую роль, чем в большом круге кровообращения. Повышение концентрации ацетилхолина в крови сопровождается умеренной дилатаци-ей легочных сосудов. Гуморальная регуляция легочного кровотока определяется серотонином, гистамином, ангиотензином-II, простагландином F. – Также рекомендуем “Кровоснабжение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Интенсивность кровотока в сосудах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Миогенная, гуморальная регуляция кровотока в сосудах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).” |

Источник

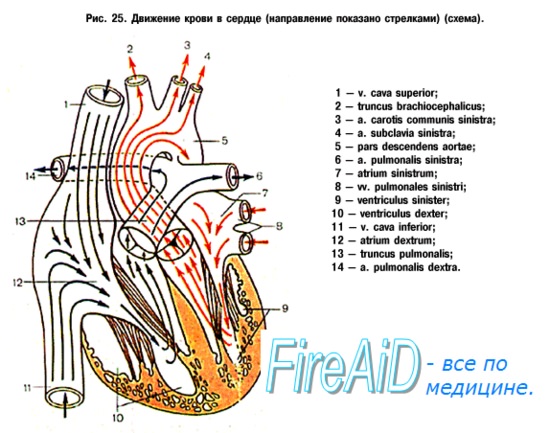

Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке, из которого выходит легочный ствол, и заканчивается в левом предсердии, куда впадают легочные вены. Малый круг кровообращения еще называют легочным, он обеспечивает газообмен между кровью легочных капилляров и воздухом легочных альвеол. В его состав входят легочный ствол, правая и левая легочные артерии с их ветвями, сосуды легких, которые собираются в две правые и две левые легочные вены, впадая в левое предсердие.

Легочный ствол (truncus pulmonalis) берет начало от правого желудочка сердца, диаметр 30 мм, идет косо вверх, влево и на уровне IV грудного позвонка делится на правую и левую легочные артерии, которые направляются к соответствующему легкому.

Правая легочная артерия диаметром 21 мм идет вправо к воротам легкого, где делится на три долевые ветви, каждая из которых в свою очередь делится на сегментарные ветви.

Левая легочная артерия короче и тоньше правой, проходит от бифуркации легочного ствола к воротам левого легкого в поперечном направлении. На своем пути артерия перекрещивается с левым главным бронхом. В воротах соответственно двум долям легкого она делится на две ветви. Каждая из них распадается на сегментарные ветви: одна — в границах верхней доли, другая — базальная часть — своими ветвями обеспечивает кровью сегменты нижней доли левого легкого.

Легочные вены

Легочные вены. Из капилляров легких начинаются вену-лы, которые сливаются в более крупные вены и образуют в каждом легком по две легочные вены: правую верхнюю и правую нижнюю легочные вены; левую верхнюю и левую нижнюю легочные вены.

Правая верхняя легочная вена собирает кровь от верхней и средней доли правого легкого, а правая нижняя – от нижней доли правого легкого. Общая базальная вена и верхняя вена нижней доли формируют правую нижнюю легочную вену.

Левая верхняя легочная вена собирает кровь из верхней доли левого легкого. Она имеет три ветви: верхушечнозаднюю, переднюю и язычковую.

Левая нижняя легочная вена выносит кровь из нижней доли левого легкого; она крупнее верхней, состоит из верхней вены и общей базальной вены.

Сосуды большого круга кровообращения

Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке, откуда выходит аорта, и заканчивается в правом предсердии.

Основное назначение сосудов большого круга кровообращения — доставка к органам и тканям кислорода и пищевых веществ, гормонов. Обмен веществ между кровью и тканями органов происходит на уровне капилляров, выведение из органов продуктов обмена веществ — по венозной системе.

К кровеносным сосудам большого круга кровообращения относятся аорта с отходящими от нее артериями головы, шеи, туловища и конечностей, ветви этих артерий, мелкие сосуды органов, включая капилляры, мелкие и крупные вены, которые затем образуют верхнюю и нижнюю полые вены.

Аорта (aorta) — самый большой непарный артериальный сосуд тела человека. Она делится на восходящую часть, дугу аорты и нисходящую часть. Последняя в свою очередь делится на грудную и брюшную части.

Восходящая часть аорты начинается расширением — луковицей, выходит из левого желудочка сердца на уровне III межреберья слева, позади грудины идет вверх и на уровне II реберного хряща переходит в дугу аорты. Длина восходящей аорты составляет около 6 см. От нее отходят правая и левая венечные артерии, которые снабжают кровью сердце.

Дуга аорты начинается от II реберного хряща, поворачивает влево и назад к телу IV грудного позвонка, где проходит в нисходящую часть аорты. В этом месте находится небольшое сужение — перешеек аорты. От дуги аорты отходят крупные сосуды (плечеголовной ствол, левая общая сонная и левая подключичная артерии), которые обеспечивают кровью шею, голову, верхнюю часть туловища и верхние конечности.

Нисходящая часть аорты — наиболее длинная часть аорты, начинается от уровня IV грудного позвонка и идет к IV поясничному, где делится на правую и левую подвздошные артерии; это место называется бифуркацией аорты. В нисходящей части аорты различают грудную и брюшную аорту.

Ветви дуги аорты

Плечеголовной ствол на уровне правого грудино-клю-чичного сустава делится на две ветви — правую общую сонную и правую подключичную артерии (рис. 89).

Рис. 89. Артерии головы и шеи (вид справа):

1 — тыльная артерия носа; 2 — подглазничная артерия; 3 — угловая артерия; 4 — верхняя губная артерия; 5 — нижняя губная артерия; б — подподбородочная артерия; 7— лицевая артерия; 8— язычная артерия; 9— верхняя щитовидная артерия; 10— общая сонная артерия; 11— нижняя щитовидная артерия; 12— поверхностная артерия шеи; 13 — щитошейный ствол; 14 — подключичная артерия; 15— надлопаточная артерия; /б—поперечная артерия шеи; 17— внутренняя сонная артерия; 18— поверхностная височная артерия

Правая и левая общие сонные артерии располагаются на шее позади грудино-ключично-сосцевидной и лопаточно-подъязычной мышц рядом с внутренней яремной веной, блуждающим нервом, пищеводом, трахеей, гортанью и глоткой.

Правая общая сонная артерия является ветвью плечеголовного сустава, а левая отходит непосредственно от дуги аорты.

Левая общая сонная артерия обычно длиннее правой на 20—25 мм, на всем протяжении идет вверх спереди поперечных отростков шейных позвонков и не дает ветвей. Только на уровне щитовидного хряща гортани каждая общая сонная артерия делится на наружную и внутреннюю. Небольшое расширение в начале наружной сонной артерии называется сонным синусом.

Наружная сонная артерия на уровне шейки нижней челюсти делится на поверхностную височную и верхнечелюстную. Ветви наружной сонной артерии можно разделить на три группы: переднюю, заднюю и медиальную.

В переднюю группу ветвей входят: 1) верхняя щитовидная артерия, которая отдает кровь гортани, щитовидной железе, мышцам шеи; 2) язычная артерия кровоснабжает язык, мышцы дна полости рта, подъязычную слюнную железу, миндалины, слизистую оболочку полости рта и десен; 3) лицевая артерия снабжает кровью глотку, миндалины, мягкое нёбо, подчелюстную железу, мышцы полости рта, мимические мышцы.

Заднюю группу ветвей образуют: 1) затылочная артерия, которая обеспечивает кровью мышцы и кожу затылка, ушную раковину, твердую мозговую оболочку; 2) задняя ушная артерия снабжает кровью кожу сосцевидного отростка, ушной раковины, затылка, слизистую оболочку ячеек сосцевидного отростка и среднего уха.

Медиальная ветвь наружной сонной артерии — восходящая глоточная артерия. Она отходит от начала наружной сонной артерии и отдает ветви к глотке, глубоким мышцам шеи, миндалинам, слуховой трубе, мягкому нёбу, среднему уху, твердой оболочке головного мозга.

К конечным ветвям наружной сонной артерии относятся:

1) поверхностная височная артерия, которая в височной области делится на лобную, теменную, ушную ветви, а также на поперечную артерию лица и среднюю височную артерию. Она обеспечивает кровью мышцы и кожу лба, темени, околоушную железу, височную и мимические мышцы;

2) верхнечелюстная артерия, которая проходит в подвисочной и крыловидно-поднёбной ямках, по ходу распадается на среднюю менингеальную, нижнюю альвеолярную, подглазничную, нисходящую нёбную и клиновидно-нёбную артерии. Она снабжает кровью глубокие области лица и головы, полость среднего уха, слизистую оболочку рта, полости носа, жевательные и мимические мышцы.

Внутренняя сонная артерия на шее не имеет ветвей и через сонный канал височной кости входит в полость черепа, где разветвляется на глазную, переднюю и среднюю мозговую, заднюю соединительную и переднюю ворсинчатую артерии. Глазная артерия кровоснабжает глазное яблоко, его вспомогательный аппарат, полость носа, кожу лба; передняя и средняя мозговые артерии дают кровь полушариям головного мозга; задняя соединительная артерия впадает в заднюю мозговую артерию (ветвь базилярной артерии) из системы позвоночной артерии; передняя ворсинчатая артерия участвует в формировании сосудистых сплетений, отдает ветви к серому и белому веществу головного мозга.

Подключичная артерия справа отходит от плечеголовного ствола, слева — от дуги аорты (рис. 90).

Рис. 90. Артерии правой подмышечной впадины и плеча:

1— подмышечная артерия; 2 — грудо-акромиальная артерия; 3 — акромиальная ветвь; 4—дельтовидная ветвь; 5— грудные ветви; 6 — латеральная грудная артерия; 7— подлопаточная артерия; 8 — грудоспинная артерия; 9 — артерия, огибающая лопатку; 10 – передняя артерия, огибающая плечевую кость; 11 — задняя артерия, бающая плечевую кость; 12— глубокая артерия плеча; 13— верхняя тевая коллатеральная артерия; 14 — плечевая артерия

Вначале она идет под ключицей над куполом плевры, затем между передней и средней лестничными мышцами, огибает ребро и переходит в подмышечную ямку, где дает начало подмышечной артерии. По ходу артерия распадается на крупные ветви: позвоночную артерию, внутреннюю грудную, которая продолжается в верхнюю надчревную артерию; щитошейный ствол, реберно-шейный ствол и на поперечную артерию шеи. Она питает головной мозг, внутреннее ухо, мышцы шеи и головы, спинной мозг, внутренние органы и мышцы грудной клетки, спины, щитовидную и молочную железы, мышцы живота.

Подмышечная артерия находится в глубине одноименной ямки, рядом с веной и нервами плечевого сплетения. Основные ее ветви: верхняя грудная артерия — дает кровь мышцам грудной клетки и молочной железе; грудоакроми-альная — питает кожу и мышцы груди и плеча, плечевой сустав; латеральная грудная артерия с ветвями, идущими к молочной железе, подмышечным лимфатическим узлам, мышцам груди; подлопаточная артерия — кровоснабжает мышцы плечевого пояса и спины; передняя и задняя артерии, огибающие плечевую кость, обеспечивают кровью плечевой сустав, мышцы плечевого сустава и плеча.

Плечевая артерия является продолжением подмышечной, проходит по внутренней борозде плеча, обеспечивает кровью мышцы и кожу плеча, локтевой сустав, опускаясь вниз, дает самую крупную ветвь — глубокую артерию плеча, которая образует верхнюю и нижнюю локтевые коллатеральные артерии. В локтевой ямке плечевая артерия делится на лучевую и локтевую артерии, которые переходят в поверхностную и глубокую ладонные дуги. Плечевая артерия снабжает кровью мышцы и кожу плеча, локтевой сустав, кожу в области этого сустава.

Лучевая артерия расположена на передней поверхности предплечья, затем переходит на тыльную сторону кисти и ладонь, где участвует в образовании глубокой ладонной дуги. В нижней трети предплечья артерия лежит поверхностно, подкожно и хорошо прощупывается между шиловидным отростком лучевой кости и сухожилием лучевой мышцы для определения пульса. Ветви артерии отходят к локтевому суставу, мышцам предплечья и кисти.

Локтевая артерия проходит между передними мышца-. ми предплечья, затем на ладонь, где соединяется с ветвью лучевой артерии, формирует поверхностную ладонную дугу.

За счет глубокой и поверхностной ладонных артериальных дуг происходит обеспечение кровью кисти.

Источник