Сосуды древесины корня функции

Строение растений мы изучали еще в школе. В этой статьей мы решили напомнить, что из себя представляет дерево, и рассказать о каждой из его частей: клетках и тканях, древесине и коре, ветвях и ветках, листьях и корнях.

Строение растений мы изучали еще в школе. В этой статьей мы решили напомнить, что из себя представляет дерево, и рассказать о каждой из его частей: клетках и тканях, древесине и коре, ветвях и ветках, листьях и корнях.

Материал был взят из первого русскоязычного издания справочника Европейского специалиста по уходу за деревьями (European Tree Worker), который пригодится как владельцам питомников и садовых участков, так и сертифицированным специалистам.

Анатомия дерева

Деревья – это древесные растения большого размера. Они обладают уникальными свойствами, позволяющими им являться доминирующим видом царства растений во многих странах мира. В основе ухода за деревьями (древоводства) лежит глубокое понимание процессов роста и развития деревьев. Только с учетом данного принципа можно профессионально осуществлять уход за деревьями.

Клетки и ткани

Для всех живых организмов характерна общая организационная структура, состоящая из клеток, тканей и органов. Клетки – это основные «строительные блоки» данной структуры. У растений новые клетки образуются путем деления существующих. Этот процесс проходит в специальных образовательных тканях – меристемах.

Клетки:

1 – Молодая клетка с плазмой и ядром 2 – Рост клетки 3 – Зрелая клетка с большой вакуолью

После деления клетки проходят этап дифференцировки, во время которого изменяется их структура и они приобретают способность к различным специфическим функциями. Клетки с аналогичной структурой и функциями объединяются в ткани.

Затем из тканей формируются органы, которых у растений шесть: листья, стволы, корни, почки, цветы и плоды. И, наконец, органы образуют полностью функциональные организмы – деревья.

Существует два основных типа меристематической ткани:

- первичная меристема, из которой образуются клетки, отвечающие за рост побегов и корней в длину;

- вторичная меристема, из которой образуются клетки, отвечающие за прирост в диаметре.

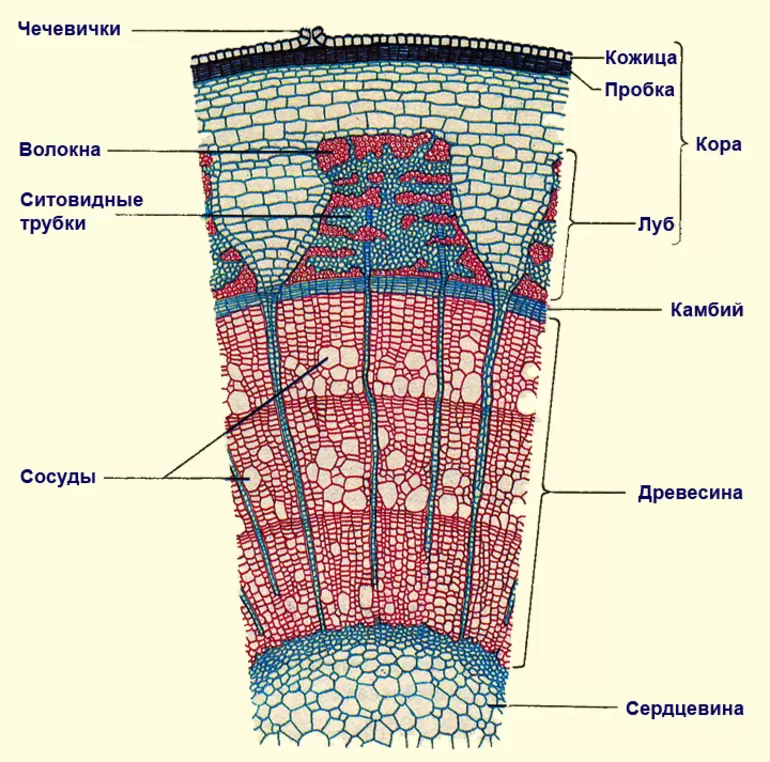

Поперечное сечение ствола дерева: 1 – Сердцевина 2 – Ядро 3 – Сердцевинный луч 4 – Заболонь 5 – Камбий 6 – Флоэма 7 – Феллоген 8 – Кора

У деревьев есть две вторичные меристемы: камбий и феллоген.

- Камбий выполняет крайне важную роль: в процессе деления в нем образуются новые клетки, формирующие систему сосудов дерева. Из него генерируются два вида ткани: ксилема во внутренней части и флоэма снаружи.

- Феллоген – это камбий, из которого образуется кора. Ксилема – это часть древесины, состоящая из отмерших и живых клеток. К мертвым клеткам относятся трахеи и трахеиды у хвойных пород и сосуды у лиственных деревьев. Ксилема выполняет три функции: служит механической опорой дерева; обеспечивает передвижение воды и минеральных веществ; обеспечивает хранение питательных веществ.

Когда дерево срубают и рассматривают в поперечном сечении, в ксилеме видны годичные кольца. В зонах умеренного климата данные кольца соответствуют годовому образованию ксилемы в камбии. Они имеют форму круга, так как относительный размер и плотность сосудистой ткани изменяются в течение вегетационного периода. По мере приближения к концу вегетационного периода клетки становятся меньше в диаметре.

Таким образом, благодаря резкой разнице между клетками, образованными в начале сезона (ранняя древесина), и клеткам, сформированными позднее (поздняя древесина), индивидуальный годовой прирост становится различимым.

В отношении древесины хвойные и лиственные породы значительно отличаются друг от друга. Кроме того, среди лиственных деревьев выделяются кольцесосудистые (например, Дуб (Quercus), Ясень (Fraxinus)) и рассеяннососудистые виды (например, Липа (Tilia), Бук (Fagus)).

В центре ствола формируется ядровая древесина. Она окружена живой заболонью. Не все проводящие элементы ксилемы служат для передвижения воды. За это отвечает только живая и активная ткань заболони, тогда как другая часть ксилемы, расположенная ближе к центру, является нефункциональной. Такие мертвые клетки образуют ядро – непроводящую ткань, цвет которой темнее, чем у заболони.

Флоэма отвечает за перемещение сахара от листьев к другим частям растения. Кроме флоэмы и ксилемы, сосудистая система дерева включает в себя лучевые клетки. Лучи расходятся в радиальном направлении от центра поперечного сечения через флоэму и ксилему и служат для транспортировки сахаров и их компонентов вдоль ствола. Они помогают ограничивать распространение гнили по древесной ткани и хранить запасы питательных веществ в виде крахмала.

Поперечный разрез ствола

Внешняя часть ветвей и ствола деревьев называется корой. Это защитная ткань, поддерживающая температуру внутренней части ствола, предохраняющая растения от повреждений и уменьшающая потерю воды. Кора состоит из нефункциональной флоэмы, пробковой ткани и мертвых клеток. Для минимизации потери воды ее клетки пропитаны воском и маслами.

Газообмен между живыми тканями дерева и атмосферой происходит с помощью чечевичек, маленьких пор в коре.

Это интересно

Кора различных деревьев имеет разное строение и свойства. Например, кора бука очень гладкая с небольшим количеством пробковой ткани, а кора дуба, наоборот, образует толстые слои феллемы.

Перидерма — защитная ткань

Именно она защищает деревья от воздействия окружающей среды. Что представляет собой перидерма? Как формируется? Как выполняет свои защитные функции? Чем отличается перидерма разных пород?

Именно она защищает деревья от воздействия окружающей среды. Что представляет собой перидерма? Как формируется? Как выполняет свои защитные функции? Чем отличается перидерма разных пород?

Ветви и ветки

Ветки – это небольшие ветви, которые служат опорой для листьев, цветов и плодов. Ветви поддерживают ветки, а ствол поддерживает всю крону. Ветви и ветки развиваются из двух типов почек:

- терминальных или верхушечных почек на конце побега;

- боковых или пазушных почек, которые образуются вдоль ветки.

Верхушечная почка является наиболее сильной на ветви или ветке и располагается на конце побега. Она контролирует развитие вторичных почек с помощью гормонов. Обычно вторичные почки не развиваются и остаются в спящем состоянии. Как правило, верхушечная почка является наиболее активной на каждой ветви или ветке и контролирует развитие пазушных почек на том же побеге, которые часто бывают спящими: их рост сдерживается апикальным доминированием терминальной почки.

Побеги с доминирующей верхушечной почкой бывают моноподиальными или симподиальными.

Побеги без апикального доминирования являются ложнодихотомическими.

Гибель верхушечной почки в результате случайного повреждения или обрезки может привести к активизации спящих почек рядом со срезом и, как следствие, к развитию нового побега.

Некоторые побеги развивают придаточные почки, которые формируются вдоль стволов и корней. Они возникают, как правило, в ответ на потерю обычных почек в результате действия регуляторов роста.

Ежегодный прирост: 1 – 1 год; 2 – 2 года; 3 – 3 года

Листья и почки образуются из немного утолщенной части ветки, которая называется узел. Междоузлие – это зона между узлами. На ветке видны листовые рубцы и рубцы верхушечной почки. Они помогают измерять ежегодное удлинение ветки и общий прирост. По своей структуре и функции каждая ветвь дерева сопоставима со всей кроной. Но в то же время ветви – это не просто отростки ствола.

Наоборот, ветви характеризуются уникальной формой присоединения к нему, которая имеет крайне важное значение для практической деятельности в сфере ухода за деревьями, например, для обрезки.

Ветви прочно крепятся к древесине и коре, расположенной под ветвями, но над ними крепление более хрупкое. Годовой прирост слоев ткани в зоне соединения ветви и ствола хорошо заметен и формируется большую часть времени. Плечо или выпуклость вокруг основания ветви называется воротником. В точке разветвления ткани ветви и ствола расширяются на встречу друг другу. В результате, кора приподнимается, образовывая гребень ветви. Если кора в районе разветвления окружена древесиной, она называется включенной корой. Это еще больше ослабляет развилку ствола, поскольку нормальное присоединение ветви к стволу не формируется.

Правильная обрезка деревьев

Рис.1 Правильная обрезка

В этой статье мы поговорим об особенностях обрезки у основания ветви и обрезки, параллельной стволу. Вы узнаете, почему в наше время специалисты отдают предпочтение именно первому способу обрезки деревьев.

Листья

Листья отвечают за производство питательных веществ для дерева. Они содержат хлоропласт, наполненный зеленым пигментом – хлорофиллом, с помощью которого происходит фотосинтез. Еще одна функция листьев – транспирация, представляющая собой выведение воды через листву посредством испарения.

Строение листа: 1 – Устьице 2 – Кутикула 3 – Эпидермис 4 – Клетки палисадной паренхимы

5 – Клетки губчатой паренхимы

Площадь листьев достаточно большая, что позволяет им поглощать солнечный свет и углекислый газ, необходимые для фотосинтеза.

Внешняя поверхность листа покрыта воскообразным слоем, который называется кутикула. Она служит для минимизации дессикации (высушивания) листа.

Испарение воды и газообмен контролируют устьица – маленькие отверстия на поверхности листа.

Лист обладает развитой системой проводящих тканей, включающей в себя вены, или капиллярные каналы. Вены состоят из тканей как флоэмы, так и ксилемы, и отвечают за транспортировку воды и жизненно необходимых веществ, а также за перенос питательных веществ, которые вырабатываются в клетках листьев, к остальным органам дерева.

Это интересно

Деревья, сбрасывающие листву каждый год, называются лиственными, а те, которые сохраняют ее в течение более чем одного года, называются хвойными или вечнозелеными. Осыпание листьев обусловлено клеточными изменениями и регуляторами роста, формирующими точку отделения органа у основания черешка, или ножки листа.

Точка отделения листьев выполняет две функции:

- обеспечивает осыпание листвы осенью;

- предотвращает высыхание, распространение болезней и повреждение части растения, от которой отрывается лист.

Осенью изменение цвета листвы листопадных деревьев связано с разложением хлорофилла, позволяющим проявиться другим пигментам, содержащимся в листьях. Сокращение продолжительности светового дня в сочетании с холодными ночами приводит к усиленному накоплению сахаров и замедляет выработку хлорофилла. Этот процесс и позволяет другим пигментам, в том числе антоцианинам (красный и пурпурный) и каротиноидам (желтый, оранжевый и красный), проявиться.

Корни

Корни деревьев выполняют четыре основные функции:

- фиксация дерева;

- аккумуляция энергии и питательных веществ;

- поглощение веществ;

- транспортировка веществ.

Окончание корня:

1. Одревесневший корень

2. Корневой волосок

3. Корневой кончик

4. Корневой чехлик

Всасывающие корни представляют собой небольшие, волокнистые участки ткани, растущей на окончаниях основных одревесневших корней. У них есть эпидермальные клетки, модифицированные в корневые волоски, которые помогают поглощать воду и минеральные вещества. Корневые волоски живут совсем не долго (3–4 недели весной) и значительно активизируют способность к поглощению веществ с наступлением вегетационного периода весной.

Что касается корневых кончиков, они содержат меристему, где клетки делятся и растут в длину.

Корни растут там, где они могут найти воздух и кислород. Большая часть всасывающих корней находится на расстоянии 30 см от поверхности почвы. Также рядом с поверхностью располагаются горизонтальные боковые корни.

Якорные корни растут вертикально по направлению вниз от боковых корней, обеспечивая надежную фиксацию дерева и увеличивая глубину освоения почвы корневой системой.

Корневая система:

1 – Стержневая корневая система 2 – Мочковатая корневая система 3 – Поверхностная корневая система

Корни многих растений находятся в симбиозе с некоторыми грибами. Результат таких взаимоотношений называется микориза (грибокорень). Симбиоз двух организмов (дерева и грибов в нашем случае) основывается на взаимной пользе: грибы получают питательные вещества из корней и, в свою очередь, помогают корням всасывать воду и жизненно необходимые элементы.

Корневые симбиозы. Микориза

Грибы внутри тканей корня

Сожительство микоризы и растения, как правило, бывает чрезвычайно взаимовыгодно, что обусловлено объединением имеющихся у них различных способностей.

_____________________________________________________________________

Появление первого русскоязычного издания справочника Европейского специалиста по уходу за деревьями (European Tree Worker) в России стало возможным благодаря сотрудничеству НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» (Россия) с ведущим немецким учебным заведением в области подготовки специалистов по уходу за деревьями – Нюрнбергской школы ухода за деревьями (Германия).

Источник

Описанные выше особенности макроскопического строения древесины относятся одинаково как к хвойным, так и лиственным породам. Ниже будут рассмотрены еще две особенности, одна из которых присуща древесине только лиственных, а вторая — только древесине хвойных пород. На поперечном разрезе древесины некоторых лиственных пород (дуба, грецкого ореха и др.) можно заметить мелкие отверстия, представляющие собой поперечные разрезы сосудов. Сосуды имеют форму трубок разной величины и являются характерным элементом строения древесины лиственных пород (у хвойных пород сосудов нет). Сосуды делятся на крупные, ясно заметные невооруженным глазом, и мелкие, неразличимые невооруженным глазом. В некоторых породах мелкие сосуды собраны в группы, которые можно обнаружить без микроскопа.

Крупные сосуды чаще сосредоточены в одной ранней зоне годичных слоев, образуя на поперечном разрезе пористое кольцо (например, у дуба); реже крупные сосуды распределены по годичному слою равномерно (например, у грецкого ореха). Собранные в группы мелкие сосуды при наличии крупных сосудов в ранней зоне сосредоточены в поздней зоне, где они заметны благодаря более светлой окраске. Если крупных сосудов нет, мелкие сосуды у большинства пород рассеяны по всему слою; однако их количество и величина несколько уменьшаются по направлению к внешней границе слоя.

Рис. 11. Типы группировки сосудов: а, б, в — кольцесосудистые породы с радиальной (каштан), тангенциальной (ильм) и рассеянной (ясень) группировкой мелких сосудов в поздней зоне; г — раесеяннососудистая порода (орех).

Описанное распределение сосудов позволяет разделить лиственные породы на кольцесосудистые, с кольцом крупных сосудов в ранней зоне годичных слоев, и рассеяннососудистые, у которых сосуды независимо от величины распределены по годичному слою более или менее равномерно (рис. 11). Резкая разница между ранней и поздней зоной делает хорошо заметными годичные слои в кольцесосудистых породах. В то же время у рассеяннососудистых пород нет различия между этими зонами, поэтому годичные слои имеют однородное строение и границы между ними плохо заметны.

Кольцесосудистыми среди наших лиственных пород являются дуб, ясень, каштан съедобный, вяз, ильм, карагач, бархатное дерево, фисташка и некоторые др. К рассеяннососудистым относится большинство лиственных пород, среди них с крупными сосудами — грецкий орех и хурма, а с мелкими — остальные: береза, осина, ольха, липа, бук, клен, платан, тополь, ива, рябина, груша, лещина и др.

По группировке мелких сосудов в поздней древесине кольцесосудистые породы могут быть разделены на три подгруппы: 1) породы с радиальной группировкой мелких сосудов (дуб, каштан съедобный); группы мелких сосудов здесь имеют вид язычков пламени, расположенных в поздней древесине и направленных поперек годичных слоев; 2) породы с тангенциальной группировкой мелких сосудов (ильмовые); в этих случаях группы мелких сосудов имеют вид светлых волнистых линий, направленных параллельно границе годичных слоев; 3) породы с мелкими сосудами, распределенными в поздней зоне без особого порядка (ясень). На рис. 11 показаны схемы четырех типичных группировок сосудов на поперечном разрезе в древесине лиственных пород.

На продольных разрезах сосуды, особенно крупные, бывают заметны в виде бороздок. Сосуды редко проходят в стволе строго вертикально, поэтому на продольных разрезах бороздки обычно бывают короткими, так как в разрез попадает только часть сосуда. Диаметр крупных сосудов колеблется от 0,2 до 0,4 мм, мелких — от 0,016 до 0,1 мм. Длина сосудов обычно не превышает 10 см, но у дуба достигает 3,6 м. Объем сосудов у разных пород колеблется в широких пределах, а для данной породы зависит от условий произрастания. Объем крупных сосудов в древесине дуба из нагорных дубрав и с солонцовых почв примерно одинаков, но объем мелких сосудов во втором случае в 2 раза больше. По радиусу ствола размер сосудов сначала увеличивается по направлению от сердцевины к коре, достигая максимума, после чего остается постоянным или несколько уменьшается. По высоте ствола число сосудов и площадь их сечения возрастает по направлению от комля к вершине. В растущем дереве по сосудам поднимается вода из корней в крону; в срубленной древесине сосуды, являясь слабыми элементами, понижают ее прочность.

Источник

Общее описание

Этот тип стебля есть у кустарников и деревьев. Он очень твердый и окрашен в темный цвет. Это происходит благодаря особому веществу лигнину, которое откладывается в нем.

Отличительной чертой такого стебля является многолетие. Во время первого года жизни у растения формируется один слой коры, в последующем он регулярно покрывается новыми, образуя годичные кольца. Если их сосчитать, то можно узнать, сколько лет дереву. Кроме того, по ним вычисляют, в какой среде росло растение в определенный год. Это узнается по толщине его колец. Если они тонкие, значит, год был засушливым, поступало мало влаги. Когда же кольцо более широкое, это свидетельствует о хорошем развитии растения в этот период.

Деревянистый стебель называют стволом.

Анатомическое строение

Древесный стебель — это точка опоры для растения. От него отрастают крупные ветки. Под землей он преобразуется в корень, который служит для высасывания воды и минеральных полезных веществ из почвы. Он гораздо больше и массивнее остальных побегов. Стебель состоит из пяти слоев. Их хорошо видно на поперечном срезе.

Эти слои называются следующим образом:

- пробка;

- луб;

- камбий;

- древесина;

- сердцевина.

Первые два слоя образуют кору. Все части стебля следует рассмотреть подробней.

Особенности пробки

Изначально молодой побег покрыт тонкой кожицей. Позже она становится пробкой — плотным верхним слоем, состоящим из отмерших клеток дерева, наполненных воздухом.

Это важный орган растения, который защищает внутренности от механических повреждений, проникновения пыли и различных микроорганизмов, которые приводят к болезни. Также пробка предотвращает испарение влаги, чтобы дерево не засохло. Но это не все ее функции. Стебель наравне с листьями является органом дыхания. На пробке расположены маленькие отверстия — устьица и чечевинки. Сквозь них и поступает кислород.

Под кожицей размещаются зеленые клетки, внутри которых находятся хлоропласты. После того как сформировалась пробка, они видоизменяются в белые клетки, постепенно образуя следующий слой.

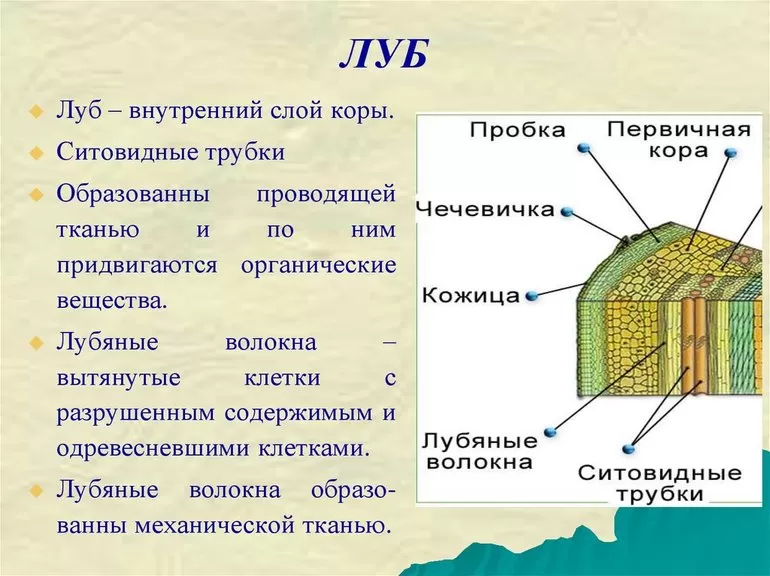

Луб и камбий

Луб, второй слой, делится на мягкий, который состоит из проводящей системы и паренхиматозных структур, и твердый. Имеет белесоватый окрас.

Внутреннее строение луба:

- ситовидные трубки;

- лубяные волокна;

- клетки основной ткани.

Первые представляют собой совокупность клеток, которые обладают большим количеством отверстий на поверхности, через них проникают органические элементы. Вторые — это механическая ткань, состоящая из вытянутых клеток с толстой стенкой.

Они придают растениям эластичность и надежность.

Между толстыми слоями из коры и древесины пролегает камбий. В его состав входят длинные и узкие слои образовательной ткани. Она отвечает за одну из самых важных функций в стебле — рост дерева в толщину.

Благодаря камбию происходит образование годичных колец. Его клетки имеют вытянутую форму, окрас цитоплазмы — зеленый, ядро веретенообразное. На разрезе можно наблюдать меристему. Истинные клетки камбия образуют шар в один слой.

Внутренняя часть

За камбием располагается древесина. Здесь можно различить широкое разнообразие клеток, из которых формируется основная часть стебля.

Внутреннее строение древесины включает:

- сосудистую ткань;

- трахеиды;

- древесные волокна.

Сосуды были сформированы из соединенных между собой трубчатых клеток, расположенных друг над другом. Их смежные стенки частично растворились, поэтому жидкость может беспрепятственно перемещаться.

Основными функциями сосудов являются:

- движение растворенных солей, полезных веществ от корня к листьям;

- образование побегов.

Трахеиды — система отмерших клеток и пор. По ним осуществляется ток жидкости. Древесные волокна представляют собой паренхиматозные и толстостенные клетки. Первые выполняют функцию накопления питательных веществ, вторые — опорную.

В центральной части ствола скрывается главный орган дерева — сердцевина. Она состоит из больших клеток основной ткани. Друг от друга их отделяет слой тонкой оболочки. От центральной зоны в стороны расходятся сердцевинные лучи. Они протягиваются практически через все слои и заканчиваются на пробке.

В сердцевине из-за огромного количества крупных клеток основной ткани накапливаются полезные и питательные вещества. Дерево использует эти запасы, чтобы продолжать свой рост даже в засушливые времена. Вещества распространяются по сердцевинным лучам.

Функции стебля

Главная функция — опорная. Стебель осуществляет поддержку растения. Это место, где находятся листья и цветки.

Следующая важная функция — проводящая. По стеблю происходит транспортировка питательных веществ от корней к листьям и веткам, новообразовавшимся побегам.

Запасающая функция позволяет сохранять внутри воду и питательные вещества, защитная — предотвращает воздействие вредоносных агентов и оберегает от поедания животными, механическая — позволяет тянуться к солнцу.

Функция вегетативного размножения является единственным способом для определенных растений получить потомство. Фотосинтез заключается в том, что если в зеленых клетках присутствуют хлоропласты, это дает возможность растению участвовать в процессах, связанных с преобразованием энергии.

В стеблях происходит ассимиляция органических веществ. В качестве примера можно привести кактусы. У этих растений стебель дополнительно берет на себя функцию листьев.

Стебель — очень важная часть растения, которая выполняе?