Сосуды головы у детей

Проблемы с сосудами, вопреки распространенному мнению, свойственны и несовершеннолетним пациентам, и особенно часто страдают сосуды головы и шеи. Поэтому ультразвуковая допплерография сосудов головы и шеи – это очень востребованный сегодня метод исследования.

УЗДГ сосудов головы и шеи для детей всех возрастов

Ультразвуковая допплерография основана на том, что ультразвук диагностического оборудования реагирует на движущиеся эритроциты в крови пациента и тем самым дает представление об интенсивности кровотока, просвете сосудов и множестве других параметров. Информативность обследования достаточно высокая, однако при необходимости допплерография сосудов головы и шеи ребенка может быть дополнена дуплексным сканированием. Допплерография сосудов головы и шеи может быть проведена ребенку в любом возрасте, поскольку данное исследование не требует длительной неподвижности. Анатомия взрослого человека и ребенка имеет определенные различия, поэтому врач, который проводит УЗДГ сосудов головы и шеи ребенку, должен знать особенности кровотока в детском организме.

Показания для проведения допплерографии сосудов головы и шеи детям

Допплерография сосудов головного мозга у детей – процедура необязательная, поэтому она проводится по назначению врача. Для того чтобы понять, необходимо ли данное исследование, врач должен знать общую клиническую картину и обращать внимание на тревожные симптомы, которые могут быть признаками сосудистых проблем.

Головные боли

Причинами головных болей у ребенка могут быть как гипертоническая болезнь, так и травмы. При них у детей есть риск деформации сосудов, которая будет хорошо видна на УЗДГ головы, если она произошла.

Неусидчивость

Неусидчивость и гиперактивность ребенка также могут быть показаниями к УЗДГ сосудов головы и шеи, поскольку нередко эти симптомы возникают в результате повреждений ЦНС. Оценка работоспособности сосудов помогает выявить возможные повреждения и скорректировать лечение.

Ребенок быстро утомляется

Причиной повышенной утомляемости, которая не позволяет ребенку нормально учиться и развиваться, может быть повышенное внутричерепное давление. Это отражается на качестве кровообращения в головном мозге и шее, поэтому допплерография сосудов будет самой информативной процедурой для определения причин такого состояния ребенка.

Нарушения памяти и внимания

Это один из симптомов синдрома дефицита внимания и других расстройств, которые требуют глубокого исследования причин. Не исключено, что нарушения памяти и внимания у ребенка имеют место из-за недостаточного кровоснабжения головного мозга, и УЗДГ сосудов головы и шеи поможет исключить или подтвердить это.

Задержки в развитии речи

Самой распространенной причиной задержки речевого развития у ребенка является минимальная мозговая дисфункция, которая может быть вызвана как родовыми и послеродовыми травмами, так и гипоксией. При органической мозговой дисфункции у детей УЗДГ сосудов головы и шеи будет самым верным способом определения степени поражения.

Подготовка к процедуре

УЗДГ сосудов головы и шеи требует в первую очередь психологической подготовки ребенка: необходимо объяснить ему, что это безболезненная процедура и подробно рассказать о том, как она проводится. Также перед ней детям можно показывать видео и отзывы об УЗДГ сосудов головы. Если по болезни ребенок принимает сосудистые препараты, от них необходимо отказаться для того, чтобы результаты исследования были достоверными.

Как проходит исследование?

УЗДГ сосудов головы и шеи детям делают в кабинетах ультразвуковой диагностики. Для того чтобы исследовать сосуды головы, ребенка попросят лечь на кушетку, его шея и голова должны быть освобождены от одежды и украшений. Транскраниальные сосуды головы при УЗДГ исследуются датчиком в области затылка, висков и глаз, о чем ребенку необходимо рассказать заранее. Для того чтобы исследовать сосуды шеи, пациенту необходимо лечь на живот. УЗДГ сосудов головы и шеи грудному ребенку делают с помощью родителей, которые держат младенца таким образом, чтобы обеспечить ему неподвижность.

Расшифровка результатов

Расшифровкой результатов занимается врач-сонолог, который проводит обследование. Обычно он сообщает то, что видит на мониторе, родителям и заносит полученные показания в заключение. Впоследствии заключение необходимо передать лечащему врачу. Стоит отметить, что расшифровка результатов УЗДГ сосудов головы и шеи и постановка диагноза – это не одно и то же, окончательные выводы о здоровье ребенка делает лечащий врач. При необходимости может быть назначено более глубокое исследование, например МРТ.

Противопоказания для проведения

УЗДГ – это один из методов УЗИ, общедоступного и хорошо освоенного современной медициной. УЗДГ сосудов головы и шеи можно делать ребенку в любом возрасте и состоянии, поскольку ультразвук совершенно безопасен и не имеет противопоказаний. Недаром его регулярно назначают беременным женщинам для исследования сердцебиения плода. Ультразвуковое исследование может быть затруднено при наличии значительной жировой прослойки в теле пациента, однако с детьми таких проблем не возникает.

Источник

Инсульт принято считать заболеванием взрослых. Однако сегодня специалистам все чаще приходится сталкиваться с тем, что от инсульта страдают совсем маленькие пациенты. К каким проблемам могут привести нарушения мозгового кровообращения у детей, когда родителям стоит бить тревогу и как решить эти проблемы, расскажет наша статья.

Функционирование головного мозга требует значительных затрат энергии, источники которой он получает через сеть кровоснабжения. Во время напряженной физической и умственной работы, а также при психоэмоциональном возбуждении энергетические потребности мозга значительно возрастают.

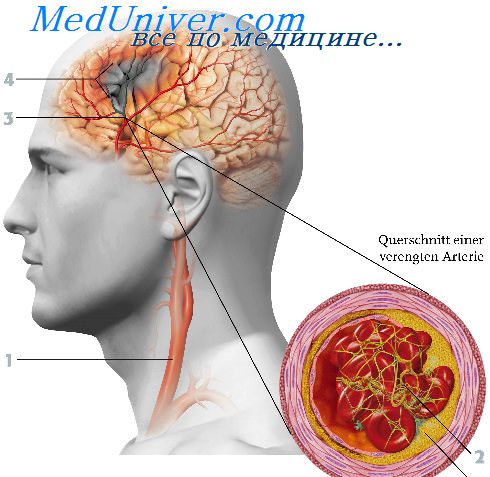

Снабжение мозга кровью обеспечивается тремя крупными артериями: двумя внутренними сонными артериями (a. carotis interna) и основной артерией (a. basilaris). Полная остановка кровотока в головной мозг в течение 5-6 мин. приводит к необратимой гибели клеток мозга. При недостатке кровоснабжения мозга (ишемия) возникает зона инфаркта мозга с необратимыми изменениями в ней.

К нарушению мозгового кровообращения приводят различные патологические состояния мозговых сосудов, возникающие как внутри них, так и при воздействии на сосуды извне. Иногда патология сосудов имеет врожденный характер. Специалисты утверждают, что одной из основных причин острых и хронических нарушений мозгового кровообращения в детском возрасте являются врожденные патологические извитости внутренних сонных артерий, изолированные или в сочетании с другими аномалиями магистральных сосудов головы.

Нормальное кровоснабжение клеток мозга важно в любом возрасте. Но нельзя забывать о том, что ребенок практически каждый день учится чему-то новому, открывает для себя окружающий мир. А это требует от него максимальных затрат энергии, концентрации внимания и памяти. Поэтому нарушение мозгового кровообращения может иметь фатальные последствия для умственного и физического развития ребенка. Понять, что у ребенка есть какие-то проблемы мозгового кровообращения, очень сложно. Однако серьезным поводом для беспокойства родителей может быть один или несколько следующих симптомов:

1.Мигренеподобные головные боли:

- двусторонние, различной интенсивности и продолжительности;

- высокой частоты (от 1-3 приступов в неделю до ежедневных);

- без или с вегетативными симптомами, свето-, звукобоязнью.

2.Головокружения системного и несистемного характера.

3.Астенические состояния и когнитивные нарушения:

- быстрая утомляемость;

- снижение успеваемости в школе;

- расстройства сна

- снижение концентрации внимания, памяти.

Один или несколько перечисленных выше признаков – повод для обращения к специалисту, который подберет необходимое лечение. В таких случаях в комплексную медикаментозную терапию, как правило, включают лекарственные средства следующих групп: вазоактивные препараты, улучшающие микроциркуляцию; пластичность эритроцитов; нейрометаболические средства различных фармакологических групп; антиоксиданты.

Из ноотропных препаратов, применяемых для лечения и профилактики сосудистых заболеваний головного мозга, можно выделить D-гопантеновую кислоту. Это ноотроп смешанного типа действия с широким спектром клинического применения. Он улучшает обменные процессы и кровообращение в головном мозгу, повышает утилизацию глюкозы. D-гопантеновая кислота оптимизирует биоэнергетические процессы в нервной клетке, способствует улучшению работы нейронов в условиях гипоксии, защищает мозг от ее повреждающих воздействий. Препарат оказывает положительное влияние на метаболические процессы и микроциркуляцию в ишемизированных тканях. D-гопантеновая кислота обладает противосудорожным действием, нейровегетотропным эффектом, проявляет нейропротективное и нейротрофическое действие. Препарат улучшает когнитивные функции (память, внимание, восприятие), повышает объем познавательной деятельности. Благодаря седативному эффекту он не вызывает нарушений сна, а мягкий стимулирующий эффект не вызывает гиперактивности. D-гопантеновая кислота обладает высоким профилем безопасности, поэтому ее препараты разрешены к использованию у детей с первых дней жизни.

Мнение специалиста:

Михаил ЛОБОВ, докт. мед. наук, проф., руководитель клиники детской неврологии МОНИКИ, главный детский невролог Минздрава Московской области

Марина БОРИСОВА, канд. мед. наук, старший научный сотрудник клиники детской неврологии МОНИКИ.

На сегодняшний день нарушения мозгового кровообращения в структуре детской неврологической патологии не редкость. Эпидемиологические исследования последних лет показали, что они составляют 8-10%. По данным национальных регистров частота инсультов у детей от 2-3 до 13 случаев на 100 тыс. детей. Смертность от инсульта у детей – 7-36%.

Спектр патологических состояний, приводящих к ишемическим поражениям головного мозга в детском возрасте, достаточно широк. К ним относят врожденные пороки сердца, инфекционно-аллергические васкулиты, токсические поражения сосудов головного мозга, заболевания, проявляющиеся симптоматической артериальной гипертензией, гематологические расстройства, генетические нарушения, вазомоторные дистонии, мигрень и др.

Одной из основных причин острой и хронической церебральной ишемии у детей служат врожденные аномалии прецеребральных и церебральных сосудов, и прежде всего патологические извитости внутренней сонной артерии (ПИ ВСА), изолированные либо сочетающиеся с другими пороками сердечно-сосудистой системы. Распространенность ПИ ВСА достаточно высока и составляет, по данным скрининга, проведенного в Московской области, с использованием метода цветового дуплексного сканирования в общей детской популяции 26%; в отобранной группе пациентов, страдающих мигренью и мигренеподобными головными болями, – 29,5%. Почти в половине наблюдений ПИ ВСА двусторонние; у 30% больных ПИ ВСА сочетаются с аномалиями позвоночных артерий (гипоплазия, аномалии положения, патологические извитости). Гемодинамически значимая ПИ ВСА снижает перфузию мозга и может служить причиной как хронической, так и острой церебральной ишемии уже в детском возрасте. При двусторонних ПИ ВСА и сочетанных аномалиях степень нарушения мозгового кровотока возрастает, равно как и риск развития транзиторных ишемических атак и инфарктов мозга.

В последнее время среди причин формирования ПИ ВСА называется врожденная неполноценность соединительной ткани. В результате экспериментальных исследований предложена одна из наиболее вероятных гипотез патогенеза конфигурационных сосудистых аномалий: появление дефектов в структуре эластина и коллагена вследствие эндогенного (возможно, генетически детерминированного) усиления активности деградативных энзимов (коллагеназы и эластазы). В наших наблюдениях наследственные формы синдромальной патологии (СЭД, недифференцированная дисплазия соединительной ткани) диагностированы у 60% детей с ПИ ВСА.

Наследственность – еще одна причина ПИ ВСА. Частота семейных случаев составляет 50%.

ПИ ВСА, не сопровождающиеся нарушением церебральной гемодинамики, как правило, асимптомны. Нами показано, что в процессе роста ребенка возможно полное нивелирование ПИ ВСА либо «выпрямление» артерии, что сопровождается восстановлением или улучшением кровотока и регрессом неврологических нарушений.

Комплексная лекарственная терапия служит надежным средством профилактики острых ишемических поражений мозга. Препаратами выбора являются вазоактивные препараты, ноотропы, антиоксиданты, психотропные препараты, нейротропные витаминные комплексы. Надо сказать, что проведение последовательных курсов медикаментозной терапии позволяет добиться регресса основных клинических проявлений цереброваскулярной недостаточности: интенсивности и частоты приступов головной боли (70% больных), когнитивных расстройств (50%), астенических проявлений (70%), психовегетативных расстройств (60%) – и, как следствие, улучшить качество жизни детей, посещаемость школьных занятий и показатели успеваемости.

Источник

Врожденные аномалии сосудов головного мозга. Диагностика аномалий сосудов у детей

Врожденные пороки сосудов формируются вследствие нарушения развития сосудистой системы и могут быть в виде аневризм или аномалий строения капилляров между артериальной и венозной системой.

Артериальные и артерио-венозные аневризмы – это дефект стенки сосуда в месте бифуркации артерий или вен. Нарушение строения сосудистой стенки сопровождается ее мешотчатым расширением (аневризма).

У детей раннего возраста наиболее частой аномалией является дефект развития вены Галена. Порок представляет собой прямой анастомоз между задней мозговой или верхней мозжечковой артерией и веной Галена. Аневризматическое расширение сдавливает сильвиев водопровод, III желудочек, пластинку четверохолмия. В результате артерио-венозного шунтирования и переполнения венозной системы у ребенка с рождения развивается сердечная недостаточность. Сдавление III желудочка и сильвиева водопровода приводит к формированию гидроцефалии. На первом году жизни она проявляется быстрым нарастанием окружности черепа без клинических признаков повышения внутричерепного давления. Заподозрить возможность аневризмы помогает наличие других сосудистых аномалий на лице, черепе, туловище, конечностях, а также изменения со стороны сердца. На 2-3-м году жизни ребенка основным в клинике заболевания является синдром повышения внутричерепного давления.

Дети малоактивны, плохо спят, страдают головной болью, рвотой. В области лба, висков – расширение поверхностных вен, их извитость. При больших размерах аневризмы наблюдается односторонний, реже двусторонний, различной степени выраженности «пульсирующий экзофтальм». Артерио-венозное шунтирование сопровождается шумом в голове, который нередко отмечается ребенком и может быть прослушан врачом. Шум бывает локальным или диффузным, интенсивность его изменяется синхронно с пульсом. Очаговая неврологическая симптоматика проявляется птозом, косоглазием, вялой реакцией зрачков на свет, снижением зрения. Эти симптомы возникают в результате сдавления аневризмой черепномозговых нервов, часто бывают «мерцающими». На глазном дне – выраженные застойные явления, отек соска зрительного нерва, возможны аномалии развития сосудов глазного дна.

Наличие артерио-венозного шунта подтверждается повышением парциального давления кислорода в яремной вене. Это простой и демонстративный тест для диагноза аномалии вены Галена. Диагноз уточняется с помощью пневмоэнцефалографии, которая позволяет выявить наличие масс, проецирующихся кпереди от III желудочка. Ангиография устанавливает характер и размер аневризмы.

Артерио-венозные аневризмы, локализующиеся на поверхности гемисфер, в бассейнах передней и средней мозговых артерий, у детей раннего возраста могут быть «немыми». Однако в некоторых случаях отмечаются периодические мигренозные головные боли, очаговые неврологические симптомы. Основные из них – фокальные моторные и сенсорные припадки. Они могут быть единственным симптомом в течение многих лет, не сопровождаются изменениями биоэлектрической активности мозга в межприступный период.

Артериальные аневризмы у детей раннего возраста обычно клинически не проявляются. В редких случаях отмечаются головная боль, нарушения сна. Головная боль усиливается после физического или эмоционального напряжения. В неврологическом статусе возможно изолированное преходящее одностороннее поражение черепномозговых нервов, чаще глазодвигательных. Диагноз артериальной или артерио-венозной аневризмы уточняется с помощью ангиографии.

Разрыв аневризмы наступает внезапно или может быть спровоцирован физическим напряжением, травмой. О возможности разрыва аневризмы всегда следует подумать, когда тяжелое состояние – потеря сознания, судороги – развивается у ребенка после легкой травмы головы. Разрыв артериальной и артерио-венозной аневризмы характеризуется клиникой внутричерепного кровоизлияния. Наиболее часто наблюдаются субарахноидальные кровоизлияния.

У детей раннего возраста наблюдаются и другие типы пороков развития сосудов головного мозга: телеангиэктазии, кавернозные гемангиомы. Они могут быть изолированными, но чаще являются одним из проявлений генетически детерминированпых заболеваний, таких, как энцефалотригеминальный ангиоматоз (болезнь Штурге – Вебера), цереброретинальный ангиоматоз Гиппеля-Линдау, сосудисто-костная дизэмбриоплазия и др.

– Также рекомендуем “Внутричерепные кровоизлияния. Виды внутричерепных кровоизлияний у детей”

Оглавление темы “Травмы черепа. Нарушение мозгового кровообращения у детей”:

1. Сдавление мозга. Гематомы у детей

2. Переломы черепа. Диагностика переломов черепа у детей

3. Открытая черепно-мозговая травма. Диагностика и лечение открытой черепно-мозговой травмы

4. Нарушения мозгового кровообращения. Виды нарушения мозгового кровообращения

5. Врожденные аномалии сосудов головного мозга. Диагностика аномалий сосудов у детей

6. Внутричерепные кровоизлияния. Виды внутричерепных кровоизлияний у детей

7. Тромбоз мозговых вен у детей. Тромбоз мозгового синуса у ребенка

8. Артериальные тромбозы у детей. Эмболии сосудов мозга у ребенка

9. Венозное полнокровие мозга. Обменные болезни нервной системы у детей

10. Наследственные нарушения обмена аминокислот. Фенилпировиноградная олигофрения

Источник