Сосуды и нервные окончания находятся

а) Чувствительные единицы. Любое нервное волокно, разветвляясь, дает начало нервным окончаниям одного вида. Стволовое нервное волокно и его нервные окончания, выполняющие одни и те же физиологические функции, представляют собой чувствительную единицу. В совокупности с исходным униполярным нейроном чувствительная единица аналогична двигательной единице, описанной в отдельной статье на сайте.

Область, раздражение которой приводит к возбуждению чувствительной единицы, называют рецепторным полем. Чем больше размер рецепторного поля, тем меньшей остротой сенсорной чувствительности обладает данная область: например, в верхней части руки рецепторные поля занимают площадь 2 см2, в области запястья — 1 см2, на подушечках пальцев — 5 мм2.

Чувствительные единицы переплетаются между собой, за счет чего становится возможным одновременное восприятие одним участком кожи разных видов чувствительности.

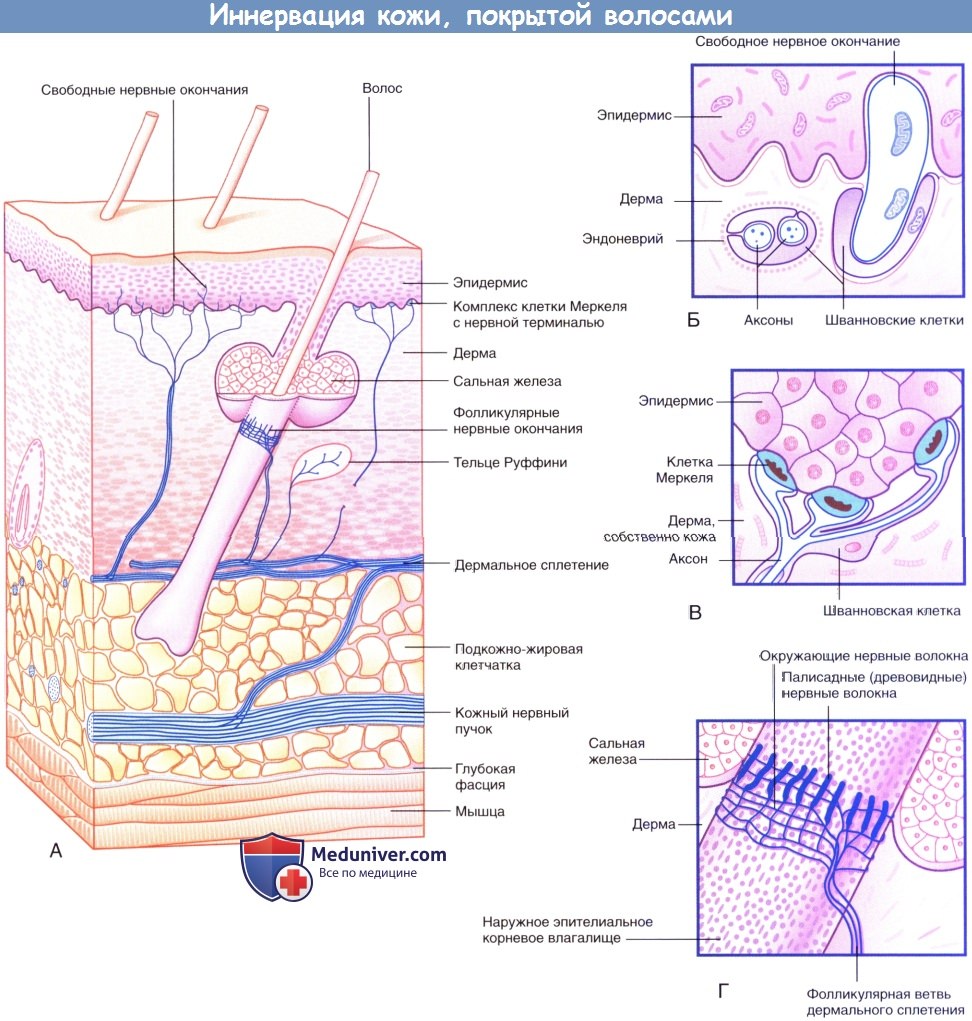

Иннервация кожи, покрытой волосами.

(А) Три морфологических типа чувствительных нервных окончаний в коже, покрытой волосами.

(Б) Свободные нервные окончания в базальном слое эпидермиса.

(В) Комплекс клетки Меркеля с нервной терминалью.

(Г) Палисадные и циркулярные нервные окончания на поверхности наружного корневого влагалища волоса.

б) Нервные окончания:

1. Свободные нервные окончания. По мере приближения к поверхности кожи многие чувствительные нервные волокна утрачивают периневральную, а затем и миелиновую оболочку (в случае ее наличия). Впоследствии нервные волокна разветвляются и формируют субэпидермальное нервное сплетение. Аксон освобождается от оболочек, сформированных шванновскими клетками, что позволяет ему, разветвляясь между коллагеновыми пучками дермы, образовывать дермальные нервные окончания, а внутри эпидермиса — эпидермальные нервные окончания.

Функции. Некоторые чувствительные единицы со свободными нервными окончаниями являются терморецепторами, иннервирующими расположенные на поверхности кожи «тепловые точки» или «холодовые точки». Кроме того, в коже существуют два основных типа ноцицепторов (рецепторов болевой чувствительности), которые также имеют свободные нервные окончания: а-дельта-механоноцицепторы и полимодальные С-ноцицепторы. А-дельта-механоноцицепторы иннервируются тонкими миелинизированными волокнами Аδ-типа и воспринимают существенную механическую деформацию кожи (возникающую, например, при щипке пинцетом). Полимодальные С-ноцицепторы реагируют на болевые стимулы разного вида — механическую деформацию, сильное нагревание или охлаждение (это характерно лишь для некоторых рецепторов), воздействие химических раздражителей. Именно эти рецепторы отвечают за реализацию аксон-рефлекса.

2. Фолликулярные нервные окончания. Нервные окончания волосяного фолликула представлены палисадными нервными волокнами, образованными обнаженными терминалями миелинизированных нервных волокон, расположенными на поверхности наружного корневого влагалища волосяных фолликулов ниже уровня сальных желез, а также циркулярными нервными окончаниями. Каждая фолликулярная единица иннервирует несколько волосяных фолликулов и образует множественные перекресты. Фолликулярные единицы — быстро адаптирующиеся: они возбуждаются при изменении положения волос, однако при сохранении этого положения возбуждения не происходит. Человек, одеваясь, чувствует давление одежды, но затем за счет быстрой адаптации вскоре перестает ощущать ее прикосновение. Иннервация волос у других млекопитающих организована сложнее. Иннервация волосяных фолликулов осуществляется тремя типами механорецепторов, каждый из которых передает информацию определенным структурам мозга, что свидетельствует о важности выполняемой ими чувствительной функции.

3. Комплексы клетки Меркеля с нервной терминалью. Нервная терминаль, расширяясь в области базального слоя эпидермальных гребешков и бороздок, образует комплекс с осязательным тельцем овальной формы — клеткой Меркеля. Комплексы клетки Меркеля с нервной терминалью — медленно адаптирующиеся. В ответ на продолжительное давление (например, при удержании ручки или ношении очков) эти комплексы непрерывно генерируют нервные импульсы. Комплексы клетки Меркеля с нервной терминалью особенно хорошо распознают края удерживаемых в руке предметов.

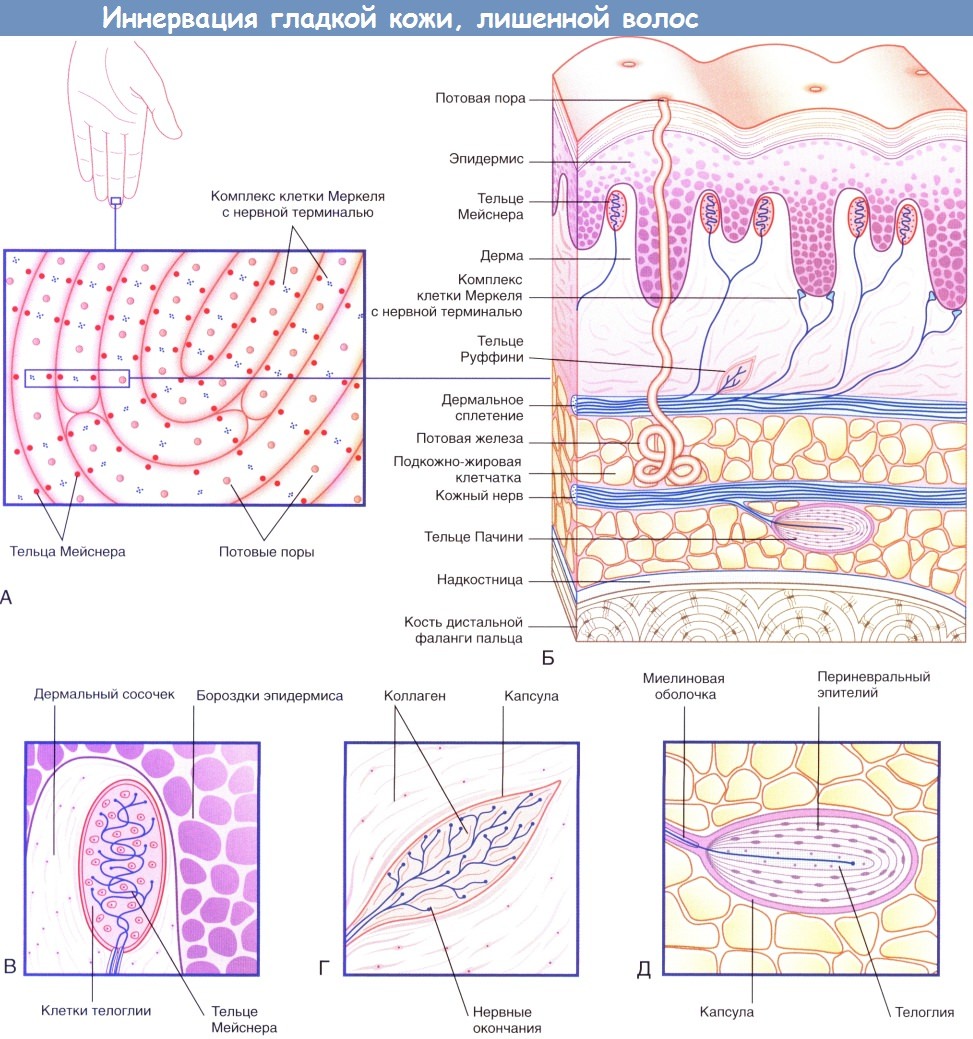

4. Инкапсулированные нервные окончания. Капсулы описанных ниже свободных нервных окончаний состоят из трех слоев: наружный слой представлен соединительной тканью, средний — периневральным эпителием, а внутренний — видоизмененными шванновскими клетками (телоглией). Инкапсулированные нервные окончания являются механорецепторами, преобразующими механическое воздействие в нервный импульс.

• Тельца Мейснера в большом количестве находятся в подушечках пальцев и расположены вблизи бороздок эпидермиса. Тельца представляют собой клетки овальной формы, внутри которых аксоны располагаются зигзагообразно между уплощенными клетками телоглии. Тельца Мейснера— быстро адаптирующиеся, вместе с медленно адаптирующимися комплексами клетки Меркеля с нервной терминалью они обеспечивают точное восприятие текстур (например, текстуры ткани одежды или поверхности дерева), а также рельефных поверхностей (например, шрифта Брайля). Такие кожные рецепторы способны воспринимать изменение рельефа поверхности даже на высоту 5 нм.

• Тельца Руффини присутствуют как на гладкой коже, лишенной волос, так и на коже с волосами. Они воспринимают плавные скользящие касательные прикосновения и являются медленно адаптирующимися. Внутреннее строение телец сходно со строением сухожильных органов Гольджи: аксоны образуют разветвления в центральной части телец, представленной коллагеновыми волокнами.

• Тельца Пачини по величине соответствуют размерам рисового зерна. В области кисти имеется около 300 телец, которые преимущественно сконцентрированы на боковых участках пальцев и ладони. Тельца Пачини расположены подкожно, близко к надкостнице. Несколько слоев периневрального эпителия внутри соединительнотканной капсулы расположены овально и по форме напоминают луковицу в разрезе. В центральной части тельца Пачини несколько пластинок телоглии окружают единичный аксон, который, попадая в тельце, утрачивает миелиновую оболочку. Тельца Пачини — быстро адаптирующиеся рецепторы преимущественно вибрационной чувствительности. Эти структуры особенно восприимчивы к вибрации костной ткани: большое количество телец расположено в надкостнице длинных трубчатых костей.

Тельца Пачини генерируют один или два нервных импульса при сдавлении и столько же — при прекращении воздействия. В коже ладоней тельца Пачини функционируют по групповому принципу: более 120 телец активируются одновременно, когда человек берет в руку какой-либо предмет (например, апельсин), и когда отпускает его. В связи с этим тельца Пачини считают «детекторами событий» в ходе манипуляций предметами.

Иннервация гладкой кожи, лишенной волос.

(А) На подушечках пальцев располагаются нервные окончания двух видов.

(Б) На схеме строения участка кожи с изображения (А) представлены четыре типа чувствительных нервных окончаний.

(В) Тельца Мейснера.

(Г) Тельца Руффини.

(Д) Тельца Пачини.

Специалисты по физиологии чувствительности выделяют следующие виды рецепторов, локализованных в коже пальцев.

• Комплексы клетки Меркеля с нервной терминалью — медленно адаптирующиеся рецепторы I типа (MAP I).

• Тельца Мейснера — быстро адаптирующиеся рецепторы I типа (БАР I).

• Тельца Руффини — медленно адаптирующиеся рецепторы II типа (MAP II).

• Тельца Пачини — быстро адаптирующиеся рецепторы II типа (БАР II).

Восприятие ощущений манипуляций с трехмерным предметом вне поля зрения человека в основном обеспечивается за счет мышечных (направляющихся преимущественно от мышечных веретен) и суставных (направляющихся от суставных капсул) афферентных нервных волокон. Кожные, мышечные и суставные афференты независимо друг от друга передают информацию в контралатеральную соматосенсорную зону коры головного мозга. Три различных вида информации объединяются на клеточном уровне в задней части контралатеральной теменной доли, отвечающей за тактильную и визуальную пространственную чувствительность. Тактильную пространственную чувствительность называют стереогнозом. В клинической практике для определения стереогноза пациента просят определить, какой предмет он держит в руках (например, ключ), не смотря на него. Кожные ощущения при периферических нейропатиях описаны в отдельной статье на сайте.

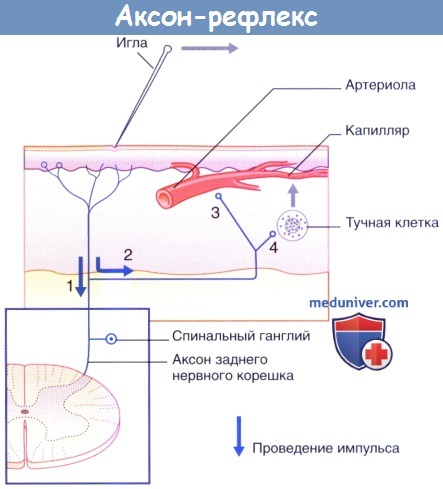

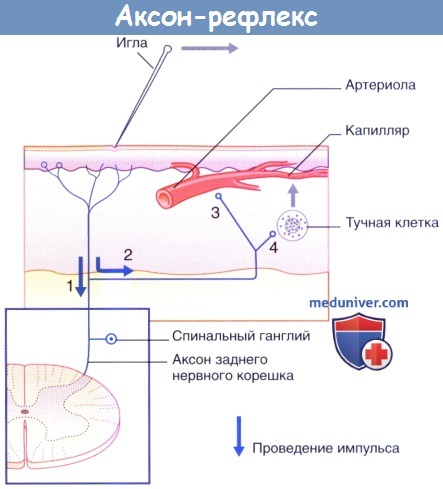

в) Нейрогенное воспаление – аксон-рефлекс. При раздражении чувствительной кожи острым предметом линия контакта практически мгновенно приобретает красный цвет, что обусловлено расширением капилляров в ответ на повреждение кожи. Спустя несколько минут расширение артериол приводит к увеличению зоны гиперемии, а экссудация плазмы из просветов капилляров вызывает формирование бледного отечного валика. Этот феномен представляет собой «тройную реакцию» кожи на раздражение. Формирование зон гиперемии и отечного валика обусловлено аксон-рефлексом чувствительных кожных нервов. Происходящие процессы описаны в соответствии с нумерацией на рисунке ниже.

1. Полимодальные ноцицепторы преобразуют действие болевого раздражителя в нервные импульсы.

2. Аксоны посылают нервные импульсы в центральную нервную систему не только в обычном ортодромном направлении, но и в противоположном антидромном направлении от мест бифуркации к прилежащим участкам кожи. Ответная реакция ноцицептивных нервных окончаний на антидромную стимуляцию проявляется в высвобождении пептидных веществ, среди которых в большом количестве представлена субстанция Р.

3. Субстанция Р связывается с рецепторами на стенках артериол и вызывает их расширение, что приводит к появлению гиперемии.

4. Кроме того, субстанция Р связывается с рецепторами на поверхности тучных клеток, что приводит к высвобождению из них гистамина. Гистамин увеличивает проницаемость капилляров, за счет чего происходит местное накопление тканевой жидкости, обусловливающее возникновение бледного отечного валика.

г) Лепра. Возбудитель лепры — микобактерия, которая проникает в организм человека через мельчайшие повреждения кожи и, распространяясь проксимально по периневрию кожных нервов, вызывает гибель шванновских клеток. Утрата миелиновой оболочки на определенных участках крупных нервных волокон («сегментарная демиелинизация») приводит к нарушению проведения нервных импульсов. Вследствие ответной воспалительной реакции на внедрение возбудителя происходит сдавление всех аксонов, что приводит к валлеровской дегенерации нервов и значительному разрастанию их соединительнотканных оболочек. В результате этого на коже пальцев верхних и нижних конечностей, а также на носу и ушах формируются участки, лишенные чувствительности. Поскольку защитная функция кожной чувствительности нарушается, эти участки становятся более подверженными травматизации, что приводит к повреждению тканей. По мере прогрессирования заболевания возникает двигательный паралич, обусловленный поражением стволов смешанных нервов, расположенных проксимально по отношению к точкам отхождения их кожных ветвей.

д) Резюме. Направляющиеся к коже нервы разветвляются и образуют дермальное нервное сплетение. Чувствительные нервные волокна дермального сплетения разветвляются и перекрывают друг друга. Каждое стволовое нервное волокно и его рецепторы формируют чувствительную единицу. Область, иннервируемую стволовым нервным волокном, называют его рецептивным полем.

К чувствительным единицам со свободными нервными окончаниями относят рецепторы температурной чувствительности, а также механические и температурные рецепторы болевой чувствительности. Рецепторы волосяных фолликулов—быстро адаптирующиеся осязательные механорецепторы, которые активируются только при движении волос. Комплексы клеток Меркеля с нервными терминалями обеспечивают восприятие края предметов, их относят к медленно адаптирующимся.

Инкапсулированные нервные окончания являются механорецепторами. Тельца Мейснера расположены в пространствах между гребешками эпидермиса гладкой кожи, их относят к быстро адаптирующимся. Тельца Руффини—рецепторы растяжения кожи—расположены вблизи ногтей и волосяных фолликулов, их относят к медленно адаптирующимся. Тельца Пачини—подкожные быстро адаптирующиеся нервные окончания, обладающие вибрационной чувствительностью и являющиеся «детекторами событий». На уровне задней части теменной доли коры головного мозга происходит объединение кодированной информации, полученной от кожи, мышц и суставов, что способствует осуществлению тактильного восприятия и стереогностической чувствительности.

– Также рекомендуем “Методы исследования нервной проводимости”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 13.11.2018

Источник

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Кожа (cutis),образующая общий покров тела человека (integumentum commune), непосредственно соприкасаясь с внешней средой, выполняет ряд функций. Она защищает тело от внешних воздействий, в том числе механических, участвует в терморегуляции организма и в обменных процессах, выделяет наружу пот, кожное сало, выполняет дыхательную функцию, содержит энергетические запасы (подкожный жир). Кожа, занимающая площадь 1,5-2,0 м2 в зависимости от размеров тела, является огромным полем для различных видов чувствительности: тактильной, болевой, температурной. Толщина кожи в различных отделах тела разная – от 0,5 до 5 мм. У кожи выделяют поверхностный слой – эпидермис, образовавшийся из эктодермы, и глубокий слой – дерму (собственно кожу) мезодермального происхождения.

Эпидермис (epidermis) представляет собой многослойный эпителий, наружный слой которого постепенно слущивается. Обновление эпидермиса происходит за счет его глубокого росткового слоя. Толщина эпидермиса различна. На бедрах, плече, груди, шее и лице он тонкий (0,02-0,05 мм), на ладонях и подошвах, испытывающих значительную физическую нагрузку, – 0,5-2,4 мм.

Эпидермис состоит из многих слоев клеток, объединенных в пять основных слоев: роговой, блестящий, зернистый, шиповатый и базальный. Поверхностный роговой слой состоит из большого числа роговых чешуек, образовавшихся в результате ороговения клеток подлежащих слоев. Роговые чешуйки содержат белок кератин и пузырьки воздуха. Этот слой плотный, упругий, не пропускает воду, микроорганизмы и др. Роговые чешуйки постепенно слущиваются и заменяются новыми, которые подходят к поверхности из глубжележащих слоев.

Под роговым слоем находится блестящий слой, образованный 3-4 слоями плоских клеток, потерявших ядра. Цитоплазма этих клеток пропитана белком элеидином, хорошо преломляющим свет. Под блестящим слоем располагается зернистый слой, состоящий из нескольких слоев уплощенных клеток. Эти клетки содержат крупные зерна кератогиалина, который по мере продвижения клеток к поверхности эпителия превращается в кератин. В глубине эпителиального слоя находятся клетки шиповатого и базального слоев, которые объединяют под названием ростковый слой. Среди клеток базального слоя имеются пигментные эпителиоциты, содержащие пигмент меланин, от количества которого зависит цвет кожи. Меланин защищает кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей. В некоторых областях тела пигментация выражена особенно хорошо (околососковый кружок молочной железы, мошонка, вокруг заднепроходного отверстия).

Дерма, или собственно кожа (dermis, s. corium), состоит из соединительной ткани с некоторым количеством эластических волокон и гладкомышечных клеток. На предплечье толщина дермы не превышает 1 мм (у женщин) и 1,5 мм (у мужчин), в некоторых местах достигает 2,5 мм (кожа спины у мужчин). У собственно кожи выделяют поверхностный сосочковый слой (stratum papillare) и более глубокий сетчатый слой (stratum reticulare). Сосочковый слой располагается непосредственно под эпидермисом, состоит из рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани и образует выпячивания – сосочки (papillae), содержащие петли кровеносных и лимфатических капилляров, нервные волокна. Соответственно расположению сосочков на поверхности эпидермиса видны гребешки кожи (cristae cutis), а между ними находятся продолговатые углубления – бороздки кожи (sulci cutis). Гребешки и бороздки лучше всего выражены на подошве и ладонях, где они образуют сложный индивидуальный рисунок. Это используется в криминалистике и судебной медицине для установления личности (дактилоскопия). В сосочковом слое располагаются пучки гладкомышечных клеток, связанные с луковицами волос, а в некоторых местах такие пучки лежат самостоятельно (кожа лица, сосок молочной железы, мошонка).

Сетчатый слой состоит из плотной неоформленной соединительной ткани, содержащей пучки коллагеновых и эластических волокон, и небольшого количества ретикулярных волокон. Этот слой без резкой границы переходит в подкожную основу, или клетчатку (tela subcutanea), содержащую в большем или меньшем количестве жировые скопления (panniculi adiposi). Толщина жировых отложений не во всех местах одинакова. В области лба, носа жировой слой выражен слабо, а на веках и коже мошонки он отсутствует. На ягодицах и подошвах жировой слой развит особенно хорошо. Здесь он выполняет механическую функцию, являясь эластической подстилкой. У женщин жировой слой развит лучше, чем у мужчин. Степень отложения жира зависит от типа телосложения, упитанности. Жировые отложения (жировая клетчатка) являются хорошим термоизолятором.

Цвет кожи зависит от наличия пигмента, который имеется в клетках базального слоя эпидермиса, а также встречается в дерме.

[1]

Сосуды и нервы кожи

В кожу проникают ветви от поверхностных (кожных) и мышечных артерий, которые в толще кожи образуют глубокую дермальную и поверхностную подсосочковую артериальные сети. Глубокая кожная сеть располагается на границе собственно кожи и подкожной жировой основы. Отходящие от нее тонкие артерии ветвятся и кровоснабжают жировые дольки, собственно кожу (дерму), потовые железы, волосы, а также образуют у основания сосочков артериальную сеть.

Из этой сети осуществляется кровоснабжение сосочков, в которые проникают капилляры, образующие внутрисосочковые капиллярные петли, достигающие вершин сосочков. От поверхностной сети отходят тонкие сосуды к сальным железам и корням волос. Венозная кровь из капилляров оттекает в вены, образующие поверхностное подсосочковое, а затем глубокое подсосочковое венозные сплетения. Из глубокого подсосочкового сплетения венозная кровь оттекает в глубокое дермальное венозное сплетение, а затем в подкожное венозное сплетение.

Лимфатические капилляры кожи образуют поверхностную сеть в сетчатом слое дермы, куда впадают капилляры, залегающие в сосочках, и глубокую – у границы с подкожной жировой клетчаткой. Формирующиеся из глубокой сети лимфатические сосуды, соединяясь с сосудами фасции мышц, направляются к регионарным лимфатическим узлам.

Иннервация кожи осуществляется как ветвями соматических чувствительных нервов (черепных, спинномозговых), так и волокнами вегетативной (автономной) нервной системы. В эпидермисе, сосочковом и сетчатом слоях имеются многочисленные, различные по строению нервные окончания, воспринимающие прикосновения (осязание), давление, боль, температурное чувство (холод, тепло). Нервные окончания в коже распределены неравномерно. Их особенно много в коже лица, ладоней и пальцев кисти, наружных половых органов. Иннервация желез, мышц, поднимающих волосы, кровеносных и лимфатических сосудов осуществляется постганглионарными симпатическими волокнами, поступающими в кожу в составе соматических нервов, а также вместе с кровеносными сосудами. Нервные волокна образуют сплетения в подкожной жировой клетчатке и в сосочковом слое дермы, а также вокруг желез и корней волос.

Источник