Сосуды и нервы мышц спины

Нервы спины представляют собой сложную схему, разнообразные сплетения, иннервирующие почти все ткани. Большинство из них выходят из спинномозгового канала и могут распространяться за пределы спины, например в конечности и церебральный отдел.

Анатомия спинномозговых нервов

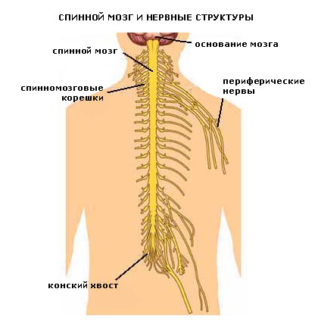

Все нервные отростки отходят от ЦНС — головного и спинного мозга

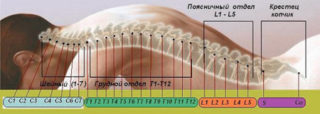

На всей продолжительности спинномозгового канала расположена 31 пара отростков:

- шейные – 8;

- грудные – 12;

- поясничные – 5;

- крестцовые – 5;

- копчиковый – 1.

Связь происходит посредством переднего и заднего корешка. Передний отвечает за чувствительность, а задний содержит множество двигательных и симпатических волокон.

В области, где соединяются корешки, располагается чувствительный узел спинного мозга, который сосредоточен в межпозвоночном отверстии. Это скопление тел чувствительных нейронов.

На небольшом расстоянии от области формирования сплетения спинного мозга разделяются на ветви:

- менингеальную или оболочечную;

- заднюю;

- переднюю;

- соединительную.

От спинного мозга отходит 31 пара нервных корешков

Оболочечную ветвь образуют чувствительные и симпатические волокна. Сразу после выхода она заходит обратно в межпозвоночное отверстие, иннервируя спинномозговые оболочки и сосуды.

В задней и передней ветвях присутствуют различные волокна (симптоматические, чувствительные и двигательные). Они участвуют в иннервации кожного покрова и мышечных структур тела человека:

- задними иннервируется спина, частично шея, задняя поверхность тазового отдела;

- передними иннервируется передняя поверхность шеи, тела, конечности.

Передними ветвями образованы шейное, поясничное и крестцовое сплетения. Кроме того, из корешков спинного мозга (с 8 шейного и по 3 поясничный сегмент) выходит белая соединительная ветвь, окончание которой – в узлах симпатического ствола. От каждого из последних заходит в стволы сплетений спинного мозга серая соединительная ветвь, образованная симпатическими волокнами.

Зоны иннервации сплетений

Зоны иннервации созвучны названиям отделов позвоночника плюс отдельно плечевая зона

Существует несколько основных зон иннервации сплетений спины:

- шейная;

- плечевая;

- поясничная;

- крестцовая.

В шейном сплетении присутствуют передние ветви четырех верхних спинномозговых корешков шеи, соединение которых происходит с помощью дугообразных петель. Сплетение имеет связь с подъязычным и добавочным отростками, а также с симпатическим стволом.

Здесь содержатся двигательные, чувствительные, смешанные ветви. Схема иннервации позвоночника двигательными сегментами:

- глубокие шейные мышцы;

- мышцы шеи, расположенные под подъязычной костью;

- подбородочно-подъязычная мышца.

Чувствительными ветвями иннервируются кожные покровы надключичного отдела, шейной области и мочки уха. Смешанные ветви участвуют в иннервации диафрагмального нерва, который распространяется в грудной отдел, в частности, в перикард, плевру, брюшину, выстилающую диафрагму.

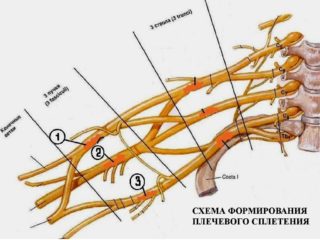

В плечевой зоне сосредоточены передние ветви 5-8 шейных отростков спинного мозга и частично 1 грудного. Три пучка располагаются в надключичном отделе, окружая подмышечную артерию: медиальный, латеральный и задний.

В плечевой зоне сосредоточены передние ветви 5-8 шейных отростков спинного мозга и частично 1 грудного. Три пучка располагаются в надключичном отделе, окружая подмышечную артерию: медиальный, латеральный и задний.

Плечевое сплетение разделено на 2 части: подключичную и надключичную. В последней располагаются:

- дорсальный корешок, иннервирующий мышцу, которая поднимает лопатку и ромбовидные мышцы;

- надлопаточный нерв, проходящий в зоне лопаточной вырезки, направленный в надостную и подостную мышцы;

- подлопаточный корешок, иннервирующий большую круглую и одноименную мышцы;

- длинный грудной нерв, иннервирующий переднюю зубчатую мышцу;

- грудные нервы, иннервирующие грудные мышцы;

- грудоспинной корешок, иннервирующий широчайшую мышцу спины.

В подключенном сплетении располагается продолжение трех пучков надключичного сплетения.

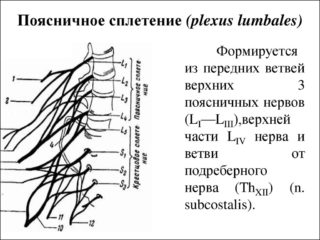

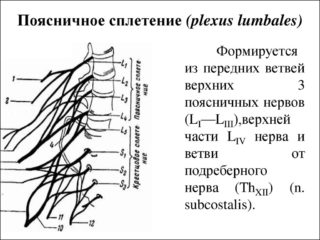

В поясничном сплетении присутствуют передние ветви 12-го грудного и первых четырех поясничных нервов спинного мозга. Его локализация – в большой поясничной мышце и на переднем отделе квадратной мышцы поясницы.

Поясничное сплетение – исток следующих корешков:

Поясничное сплетение – исток следующих корешков:

- подвздошно-подчревного;

- подвздошно-пахового;

- бедренно-полового;

- латерального кожного нерва бедра;

- запирательного;

- бедренного.

В сплетении в области крестца присутствуют передние ветви крестцового и копчикового спинномозговых нервов. Его локализация – на переднем отделе грушевидной мышцы.

Анатомия межреберных нервов

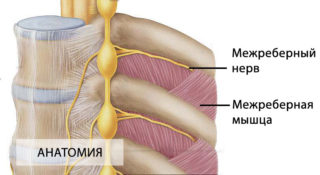

В спине присутствуют не только нервные окончания позвоночника, но и межреберные отростки, которые проходят по промежуткам между наружной и внутренней межреберными мышцами. В начале они располагаются под нижним краем конкретного ребра, в области между веной и артерией.

В спине присутствуют не только нервные окончания позвоночника, но и межреберные отростки, которые проходят по промежуткам между наружной и внутренней межреберными мышцами. В начале они располагаются под нижним краем конкретного ребра, в области между веной и артерией.

Из верхних шести нервов отходят отростки в кожу передней грудной стенки, которые именуют передними кожными ветвями. Пять нижних межреберных нервов и подреберный нерв отходят в переднюю стенку брюшины, распространяются в области между поперечной и внутренней косой мышцами, проходят сквозь стенку влагалища.

Передние ветви (межреберные и подреберные) иннервируют наружные и внутренние мышечные структуры, мышцы, участвующие в поднятии ребер, поперечную мышцу груди и мышцу живота и др.

Из каждого межреберного нерва отходят латеральные и передние кожные ветви, которые участвуют в иннервации кожного покрова груди и живота. Первые разделяются на переднюю и задние ветви, соединяются с медиальным кожным отростком плеча и носят название межреберно-плечевых нервов.

Передние кожные ветви распространяются из межреберных нервов, проходят по краю грудины и прямой мышце живота. Ими иннервируются молочные железы.

Поражение нервов спины

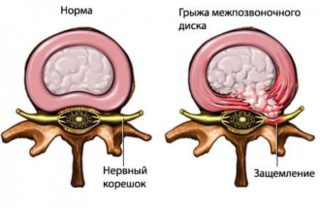

Ущемление нервов межпозвоночной грыжей

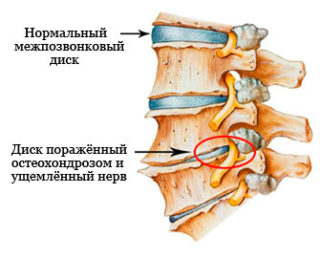

Нервы поясничного отдела или любого другого в спине могут травмироваться под действием провоцирующих факторов. В большинстве случаев болевой синдром в спине возникает по причине защемления корешка межпозвонковой грыжей. Также защемлять нервы могут остеофиты (наросты на позвонках), опухолевидные и кистозные новообразования в позвоночном столбе.

Редко корешковые симптомы возникают на фоне карциноматозного менингита. Еще реже подобная клиническая картина проявляется при наличии объемных образований в спинномозговом канале: эпидурального абсцесса, спинальной менингиомы и т.д., которые чаще протекают с типичными симптомами дисфункции спинного мозга.

Болеть спина может при воспалении корешков, вызванном инфекционными патогенами: микобактериями, грибками, сифилитической инфекцией и др.

Острый дискомфорт возникает, если человек застудил поясничный корешок. В таком случае боль распространяется на ягодицу, конечность, стопу. При застуживании отростка в позвоночнике в области лопатки симптом иррадиирует в руку, шею, ребра сзади со спины. Дискомфорт усиливается во время движения, поворота корпуса, наклона, кашля.

Ущемление нерва костными остеофитами при остеохондрозе

Компрессия отростков, расположенных в спинномозговом канале, характеризуется нарушением чувствительности кожного покрова ниже уровня зажатия, вялым пара- или тетрапарезом, изменением рефлексов, дисфункцией сфинктеров.

Для подтверждения диагноза и выявления места, в котором зажало корешок, проводится нейротомография и нейрофизиологическое обследование. Чем раньше будет устранена причина компрессии, тем ниже риск появления негативных последствий, среди которых – отмирание отростка. Для назначения лечения нужно идти к врачу.

Лечить пораженные нервы в позвоночнике можно консервативно и хирургическим путем. В первом случае назначают анальгетики или НПВС, гормональные или наркотические препараты для устранения боли, миорелаксанты для снятия мышечного спазма.

Если причиной компрессии выступает присутствие инородного включения (опухоли, остеофитов или др.), проводится операция по удалению дефекта. В послеоперационный период назначают физиотерапевтические процедуры, ЛФК.

Определить причину боли в спине сможет только врач на основании комплексной диагностики. Симптомы, присущие лишь заболеваниям нервной системы, отсутствуют.

Источник

Кровоснабжение

Кровоснабжение грудного и поясничного отделов позвоночника обеспечивается ветвями аорты, шейного отдела — позвоночной артерией. Соответствующие корешковые артерии проникают через межпозвонковые отверстия в позвоночный канал. Один или два крупных артериальных ствола вступают в тело каждого позвонка сзади. Последние делятся на четыре ветви, которые, направляясь вперед, идут вверх, вниз, вправо и влево. Артериальные стволики, подходящие к поверхности позвонка, анастомозируют с сосудами длинных связок. Нередко один артериальный источник питает два позвонка. В последнем случае инфекционный, например туберкулезный, процесс может начинаться в области диска. Кровоснабжение поясничной части позвоночника со всеми его органотканевыми компонентами осуществляется через поясничные артерии — пристеночные ветви брюшной аорты. Это четыре парных сосуда, отходящие от задней стенки аорты и направляющиеся латерально на уровне I-IV поясничных позвонков.

Две верхние ветви проходят позади ножек диафрагмы, две нижние — позади большой поясничной мышцы. Над поясничными артериями перекидываются соединительнотканные тяжи в виде мостиков, и оба сосуда оказываются расположенными в своеобразных костно-фиброзных каналах, которые предохраняют артерии от сдавливания. Достигнув поперечных отростков позвонков, каждая поясничная артерия у межпозвонкового отверстия делится на переднюю и заднюю ветви. Передняя, идя позади квадратной мышцы, направляется к передней стенке живота, а задняя идет к мышцам и коже поясницы. Перекидываясь над спинномозговым нервом, каждая дор-зальная ветвь у заднего края межпозвонкового отверстия делится на латеральную и медиальную мышечно-костные ветви. По пути к мышцам задние ветви отдают спинальные ветви.

По данным В.Н.Кравчук (1975), они чаще исходят непосредственно из поясничных артерий. Как правило, спи-нальная ветвь распадается на два артериальных сосуда, из которых один направляется к передней стенке позвоночного канала, другой — к спинному мозгу. К задней стенке позвоночного канала отходит самостоятельно артериальный сосуд or дорзальной ветви поясничной артерии на уровне заднего края межпозвонкового отверстия. Передние ветви вступают в межпозвонковые отверстия и направляются, как уже было упомянуто, к передней стенке позвоночного канала. Кровоснабжение диска претерпевает значительные изменения в течение онтогенеза. До 25-26-летнего возраста обеспечивается ветвями шести сосудов: двух дорзаль-ных, двух вентральных, двух аксиальных. Артериальные веточки создают мостообразные соединения — «аркады». Сосуды проникают в диски из тел позвонков (Obermuth H., 1930). Сплетения сосудов гуще на передней поверхности дисков (Радченко Е.И., 1958). С завершением периода роста тела, к 25-26 годам сосуды диска облитерируются уже полностью, питание осуществляется диффузией через гиалиновые пластинки. Это «идеальное» (Obermuth H., 1930; Coventry M., 1945), т.е. бессосудистое, состояние диска сменяется в пожилом возрасте состоянием изнашивания. В месте надрывов идет врастание сосудов, но эта реваскуляризация диска относится уже к явлениям патологическим.

Венозный отток от позвонков, твердой мозговой оболочки и частично от спинного мозга осуществляется мелкими венами, идущими рядом с одноименными артериальными стволиками. Эти мелкие вены несут кровь в венозные магистрали, расположенные внутри позвоночного канала. Два передних внутренних позвоночных сплетения называются продольными позвоночными синусами. Они идут между твердой мозговой оболочкой и задней продольной связкой. Два задних внутренних позвоночных сплетения находятся впереди дужек. Эти продольные магистрали связаны между собой поперечными венами. Из венозных магистралей кровь оттекает через ответвления, идущие в межпозвонковых отверстиях в сторону позвоночных вен (Baacke H., 1957). Веноспондилографические исследования показали, что вены позвоночника, с одной стороны, и вены спинного мозга и его оболочек, с другой стороны, обособлены, не имеют выраженных анастомозов (Begg А., 1954; Регеу О., 1956; Schobinger R., 1960).

Иннервация позвоночника

До недавнего времени считалось общепринятым, что костные, эпидуральные и оболочечные структуры в области позвоночника иннервируются преимущественно возвратным нервом (синонимы: синувертебральный, менингеальный, оболочечный нерв — Luschka H., 1850)1. Это чувствительный нерв. Его волокна возникают в спинальных мозговых ганглиях и оставляют канатик несколько дистальнее их. Подобно тому, как возвратный менингеальный нерв Арнольда направляется из Гассерова ганглия кзади к оболочкам, к мозжечковому намету, также и из спинальных ганглиев подобный нерв — синувертебральный — возвращается в позвоночный канал через свое же межпозвонковое отверстие. Войдя в позвоночный канал и делясь на ветви, он направляется вверх и вниз (Tsukada К., 1938; Roof P., 1940). Ветви одной и другой стороны встречаются в области задней продольной связки. Иннервация задней стенки позвоночного канала обеспечивается ответвлениями или от указанных нервов, или от белых соединительных ветвей.

Имеется «перекрывание» соседних зон, что объясняет широкое распространение поясничных болей при грыже лишь одного диска. Термин «менингеальная ветвь» не полностью отражает назначение нерва, т.к. он иннервирует не только твердую мозговую оболочку, но и надкостницу тел и дужек позвонков, включая венозные эпидуральные сплетения (Ткач З.А., Зяблое А.И., 1964). В его состав входят мякотные афференты, через которые следуют импульсы к телам клеток спинальных ганглиев. Таким образом, болевые и рефлекторные проявления при патологии в области позвоночного канала в первую очередь обусловлены поражением окончаний возвратного нерва Люшка. Нейропептид Р, участвующий в сенсорике и проводимости, был обнаружен в задней продольной связке и его не оказалось в фиброзном кольце и желтой связке (Korkala О. et ai, 1985). Ряд особенностей болевого синдрома объясняется тем, что нерв Люшка является не только соматическим, но и вегетативным. Отходя одной более толстой ветвью от общего ствола спинномозгового нерва, он двумя другими тонкими отходит от серых соединительных ветвей ближайших ганглиев симпатического ствола и от поясничного сплетения (Отелин А.А., 1965; Suseki К. et ai, 1996). На шейном уровне, где имеется сплетение позвоночной артерии, симпатические волокна к задней стенке идут от него. Все названные нервы разветвляются в костях, связках, сосудах и оболочках спинного мозга.

Благодаря макро- и микроскопическому исследованию под бинокулярной лупой, удалось получить уточненные сведения об иннервации позвоночника (Отелин А.А., 1965; Bogduk N., 1988). Оказалось, что каждый позвонок получает до 30 нервных стволиков, из которых часть идет глубже надкостницы самостоятельно или сопровождая сосуды. Источниками стволиков являются: 1) канатик; 2) его задняя ветвь; 3) передняя ветвь; 4) нерв Люшка; 5) симпатические узлы пограничного ствола; 6) серые соединительные ветви. Наибольшее количество веточек в области шейных позвонков отделяется от симпатического ствола и нерва Люшка. Волокна из симпатического ствола создают сплетения на боковой поверхности пары позвонков. Инкапсулированных рецепторов здесь нет, а имеются свободные нервные окончания в виде остриев, пуговок, петелек, что объясняет высокую болевую чувствительность надкостницы. В других частях позвонка, в надкостнице также содержится мало инкапсулированных рецепторов. От канатика три-четыре ветви направляются в дужку и корень поперечного отростка, в толщу желтых связок. От задней ветви канатика волокна идут в капсулу сустава и остистый отросток. При этом надкостничные волокна ответвляются от стволиков, иннервирующих глубокие мышцы спины. Наиболее обильно снабжена свободными и инкапсулированными рецепторами надкостница в области межпозвонковых отверстий.

На шейном уровне ветви синувертебрального нерва направляются вверх, иннервируют капсулу соответствующего диска, ее поверхностные и глубокие слои (Bogduk N., 1988). Чувствительные волокна связок позвоночника и твердой мозговой оболочки идут в составе нерва Люшка. Субдуральные волокна этих нервов особенно выражены в шейном отделе.

Безмиелиновые нервные волокна обнаружены в передних и задних продольных связках и в фиброзном кольце (Jung A., BrunschwigA., 1932; Мальков Г.Ф., 1946; Lindeman К., Kuhlendahl Н., 1953; Sturm А., 1958; Fernstrom U., 1960 и др.). P.Roofe (1940) установил, что фиброзное кольцо иннервируется обнаженными окончаниями тонких безмиелиновых волокон. В боковых его отделах А.А.Отелин (1965) находил осумкованные фатерпачиниевы тельца. В задней продольной связке волокна оканчиваются в форме клубочков. Некоторые волокна связаны с кровеносными сосудами. Все анатомы и физиологи сходятся на том, что существует общность чувствительной иннервации капсул позвоночных суставов, связок и мышц, сходство тех же рецепторных телец Руффини и Пачини. При этом, однако, отмечают и некоторые особенности рецепторики капсул суставов.

V.D.Wyke (1967, 1979) в согласии с данными других авторов выделяет в суставных капсулах 4 типа рецепторов: 1,11 и III — механорецепторы, IV— ноцицепторы.

I тип образован инкапсулированными тельцами, волокнаслегка миелинизированы. Это рецепторы, длительно адаптирующие наружные слои капсулы к растяжению, оказывают

рефлекторные воздействия через мотонейроны мышц всеготела, включая даже мышцы глаз, вызывают парасимпатическое торможение ноцицептивных афферентов IV типа.

II тип образован инкапсулированными коническими и продолговатыми тельцами, волокна хорошо миелинизированы. Эти рецепторы, быстро адаптирующие глубокие слои капсулы к растяжению, оказывают рефлекторно-фа-зические воздействия на мускулатуру позвоночника и конечностей и вызывают кратковременное пресинаптическое торможение ноцицептивных импульсов.

III тип — типичные рецепторы связок и мест прикрепления сухожилия к кости. По форме это длительно адаптирующие органы Гольджи. Их нет в капсулах суставов. Образованы одиночными веретенообразными широкими тельцами, волокна обильно миелинизированы, возможно, тоже тормозят ноцицептивные импульсы.

IV тип — неинкапсулированные, голые (свободные), тонко миелинизированные ноцицепторы, повсеместно встречающиеся в фиброзных тканях связок, капсул и быстро реагирующие на механические и химические раздражения. Они вызывают боль и рефлекторные ответы поперечно-полосатых и гладких мышц.

Следует, однако, указать, что вопрос об иннервации фиброзного кольца остается спорным. A.Jung и A.Brunschwig (1932), G.Wiberg (1949), C.Hirsch и Schajowich (1953), D.Stellwell (1956) нервных окончаний в нем не нашли.

В иннервации диска и других образований позвоночника вегетативные нервы принимают существенное участие (см. 6.1.5.2). Что же касается нижнепоясничных корешков, то они лишены симпатических волокон. Известно, что Якобсонов спинальный симпатический центр и соответствующие эфферентные симпатические волокна в составе передних корешков, а также белые соединительные ветви отсутствуют ниже II поясничного спинального сегмента. Источник вегетативных нарушений при патологии нижнепоясничного уровня следует искать не в сдавленном корешке, а в других структурах.

Передние ветви спинальных нервов образуют сплетения. Иннервация посегментарная. Задние ветви тех же нервов иннервируют глубокие мышцы, кожу шеи, спины и крестцовой области. Выйдя из задних межпозвонковых отверстий, они ниже грудных ПДС и крестцово-подвздошных связок образуют коннективы — заднее пояснично-крестцово-копчиковое сплетение (Trolard Р., 1882; Соколов В.В., 1947). Особенно обильное скопление связей, петель отмечено в задней длинной крестцово-подвздошной связке кнаружи от двух верхних крестцовых отверстий. Ветви нижних крестцовых и копчиковых ветвей объединяются в задних крестцово-поясничных связках.

Я.Ю.Попелянский

Ортопедическая неврология (вертеброневрология)

Источник