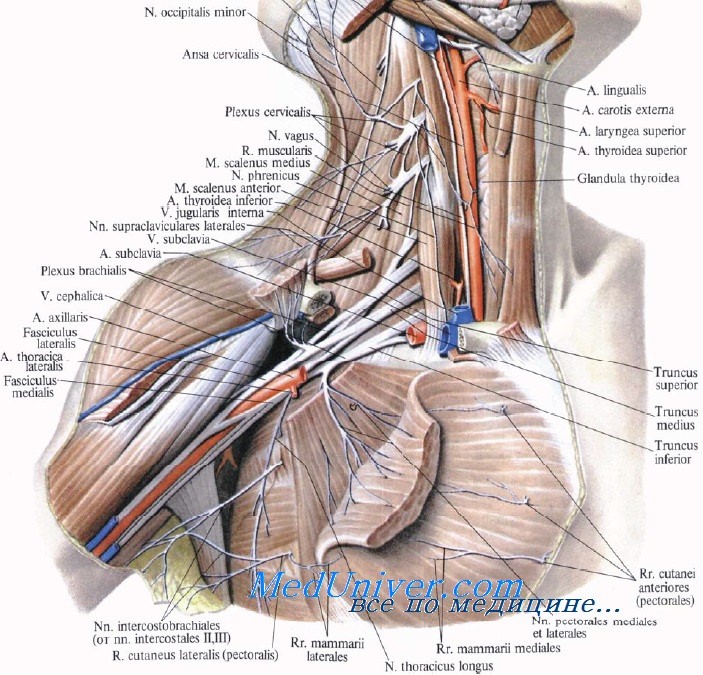

Сосуды и нервы плечевого сплетения

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 30 марта 2017; проверки требуют 16 правок.

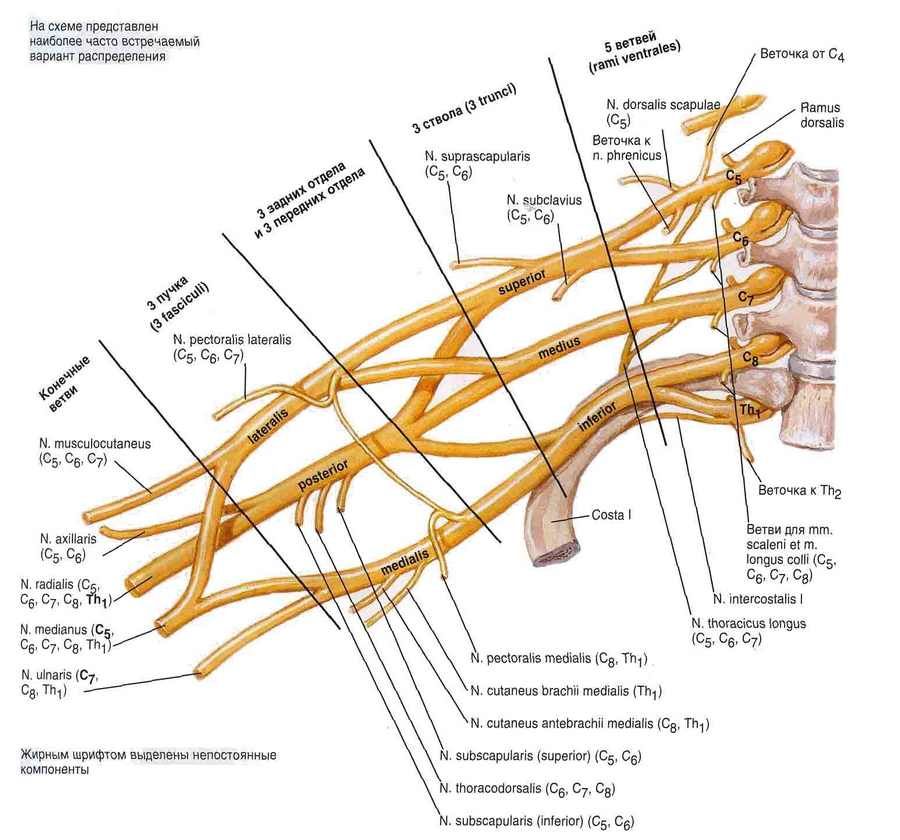

Плечево́е не́рвное сплете́ние (лат. plexus brachialis) — это нервное сплетение 4 шейных и 1 грудного спинномозговых нервов, в результате которого формируются нервы плечевого пояса и свободной верхней конечности. Нервы плечевого сплетения иннервируют кожу верхней конечности, а также её мышцы.

Различают надключичную и подключичную части плечевого сплетения. Надключичная часть располагается в боковом треугольнике шеи, а подключичная — в подмышечной ямке.

Передние ветви образуют три основных нервных ствола — верхний, средний и нижний. Далее они разветвляются и в подмышечной ямке и образуют латеральный, медиальный и задний пучки, прилегающие с трёх сторон к подмышечной артерии. Короткие ветви нервных стволов, выходящие из плечевого сплетения в основном иннервируют кости и мягкие ткани плечевого пояса, длинные — свободную часть руки[2].

Короткие ветви[править | править код]

К коротким ветвям относятся следующие 8 нервов:

- дорсальный нерв лопатки — иннервирует мышцу, поднимающую лопатку, большую и малую ромбовидные мышцы;

- длинный грудной нерв — иннервирует переднюю зубчатую мышцу;

- подключичный нерв — иннервирует подключичную мышцу;

- надлопаточный нерв — иннервирует надостную и подостную мышцы, капсулу плечевого сустава;

- подлопаточный нерв — иннервирует подлопаточную и большую круглую мышцы;

- подмышечный нерв — дельтовидную и малую круглую мышцы, капсулу плечевого сустава, а также кожу верхних отделов боковой поверхности плеча[2].

- ветви к большой и малой грудной мышце

- грудоспинной нерв — иннервирует широчайшую мышцу спины

Длинные ветви[править | править код]

Длинные ветви плечевого сплетения выходят из латерального, медиального и заднего пучков подключичной части плечевого сплетения. К ним относятся

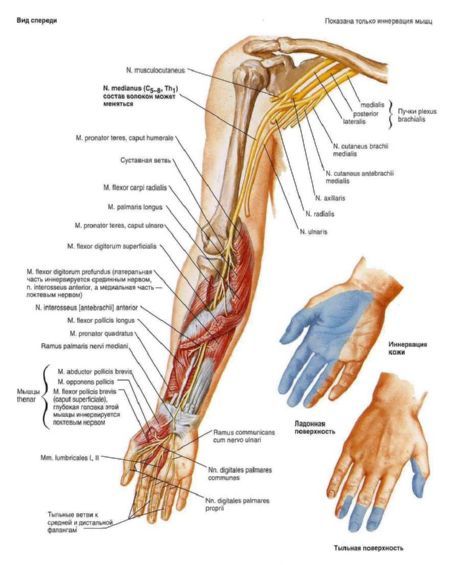

- Мышечно-кожный нерв выходит из латерального пучка, проходит через клювовидно-плечевую, двуглавую и плечевую мышцы, после локтевого сустава иннервирует кожу предплечья.

- Срединный нерв иннервирует круглый пронатор, лучевой сгибатель запястья, длинную ладонную мышцу, поверхностный сгибатель пальцев, длинный сгибатель большого пальца, медиальную часть глубоко сгибателя пальцев, квадратный пронатор, мышцы тенара, кроме мышцы, приводящей большой палец кисти, суставы запястья, первые 5 червеобразных мышц, кожу I, II и латеральную половину III пальцев, кожу ладонной поверхности кисти в пределах тех же пальцев. Образован слиянием двух корешков из латерального и медиального пучков на передней поверхности подмышечной артерии. Свои ветви отдаёт локтевому суставу, передним мышцам предплечья, окончательно разветвляется.

- Локтевой нерв иннервирует локтевой сгибатель запястья и латеральную часть глубокого сгибателя пальцев, мышцу, приводящую большой палец, все межкостные мышцы, две червеобразные мышцы, мышцы гипотенара, кожу ладонной поверхности и частично пальцев. Выходит из медиального пучка плечевого сплетения, далее, не отдавая ветвей, сопровождает плечевую артерию по внутренней поверхности плеча, огибает медиальный надмыщелок плечевой кости и переходит на предплечье, сопровождая здесь локтевую артерию.

- Медиальный кожный нерв предплечья иннервирует кожу предплечья, сливается в подмышечной ямке с латеральной ветвью II, иногда и III межреберных нервов.

- Лучевой нерв иннервирует все разгибающие мышцы задней поверхности предплечья, кожу некоторых пальцев. Выходит из заднего пучка плечевого сплетения, проходит между плечевой костью и головками трехглавой мышцы, в латеральной борозде локтевой ямки образует две ветви — глубокую и поверхностную[2].

См. также[править | править код]

- Вегетативная нервная система

- Нервная система

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Григорович К.А. Хирургическое лечение повреждений нервов. — Л, 1981. — С. 190.

- Кованов В.В. и Травин А.А. Хирургическая анатомия конечностей человека. — М, 1983. — С. 63.

- Лурье А.С. Хирургия плечевого сплетения. — М. — С. 68.

- Стрелкова Н.И. Физические методы лечения в неврологии. — М, 1983. — С. 127, 132.

Источник

Повреждения плечевого сплетения. Диагностика, лечениеЗакрытая травма плечевого сплетения у взрослых чаще всего встречается среди молодых активных мужчин, увлекающихся экстремальными видами спорта или пострадавших в результате высокоскоростной автоаварии. Это тяжелейшее повреждение часто ведет к ограничению физических возможностей, вызывает психологические и социально-экономические проблемы. Нередко при первом осмотре пострадавшего с политравмой повреждение плечевого сплетения не распознается на фоне других жизнеугрожающих повреждений, фиксирующих на себе внимание врача. Но даже в случаях выявления травмы лечение в прошлом откладывалось на более поздний период в надежде на спонтанное восстановление каких-либо функций. Сегодня такую задержку нельзя признать обоснованной, так как установлено, что она может серьезно ограничить возможности дальнейшего реконструктивного вмешательства. Каждый хирург, оперирующий в области плечевого сплетения, должен четко знать его анатомо-топографические особенности. Непонимание анатомического строения тех отделов шеи, передней поверхности грудной клетки и подмышечной впадины, где расположено сплетение, может усугубить исходную травму или вызвать любое другое тяжелое повреждение. Плечевое сплетение в большинстве случаев образуется соединением передних ветвей четырех нижних шейных спинномозговых нервов (С5-С8) и первого грудного нерва (Т1). Спинномозговые нервы берут начало от дорсальных и вентральных корешков, отходящих от спинного мозга. Дорсальные корешки образованы чувствительными нитями, исходящими из спинномозгового узла дорсального корешка, который расположен в межпозвоночном отверстии или тотчас кнаружи от него. Вентральные корешки содержат двигательные нити. Дорсальный и вентральный корешки соединяются один с другим кнаружи от узла дорсального корешка, образуя спинномозговой нерв. Твердая и паутинная мозговые оболочки простираются от спинного мозга на вентральный и дорсальный корешки на выходе из спинного мозга. Помимо этого на уровне С4-С7 спинномозговые нервы фиксированы к поперечным отросткам позвонков прочными соединительнотканными связками, которые отсутствуют на уровне С8 и Т1, что объясняет большую частоту отрывов двух нижних корешков, принимающих участие в формировании плечевого сплетения. Передние ветви спинномозговых нервов объединяются в три ствола: верхний (С5 и С6), средний (С7) и нижний (С8 и Т1). Каждый ствол подразделяется на переднюю и заднюю ветви. Тотчас дистальнее ключицы передние разделения верхнего и среднего стволов соединяются в латеральный пучок, а переднее разделение нижнего ствола продолжается в медиальный пучок. Задние ветви всех трех стволов формируют задний пучок, который располагается позади подкрыльцовой артерии. Для описания травмы плечевого сплетения обычно используют следующие термины: разрыв корешка, отрыв корешка, преганглионарный, постганглионарный, надключичный и подключичный. Термином «надключичное повреждение» определяют поражение спинномозговых нервов, стволов или их разделений. Определение «подключичное повреждение» употребляется для обозначения поражения пучков и их конечных ветвей. Если повреждение сопровождается отрывом корешка от спинного мозга проксимальнее узла заднего корешка, то повреждение классифицируется как «преганглионарное» или отрыв корешка. С практической точки важно дифференцировать пре- или постганглионарные повреждения. На сегодняшний день прямое оперативное устранение преганглионарных повреждений неэффективно, поэтому должны рассматриваться другие методы восстановления функций. Напротив, коррекция постганглионарных повреждений возможна за счет имплантации нерва-трансплантата.

Существуют характерные особенности анамнеза и клинической картины, которые помогают отличить преганглионарное повреждение от постганглионарного. Синдром Горнера, включающий птоз, миоз, ангидроз щечной области и энофтальм, предполагает преганглионарный отрыв С8 и Т1 корешков. На преганглионарный отрыв С6 корешка указывает симптом крыловидной лопатки, так как передняя зубчатая мышца иннервируется преимущественно длинным грудным нервом, который начинается от переднего разделения С6 около межпозвоночного отверстия. Невозможность приведения лопатки к позвоночнику свидетельствует о дисфункции ромбовидных мышц вследствие отрыва С5 корешка и выпадения функции дорсального нерва лопатки. Способность приведения лопатки можно проверить, попросив пациента положить кисти рук на бедра и попытаться свести локти вместе за спиной. Постганглионарные разрывы происходят в тех местах, где элементы плечевого сплетения фиксированы окружающими образованиями. Хрестоматийным местом локализации постганглионарного повреждения является точка Эрба, где надлопаточный нерв отходит от верхнего ствола плечевого сплетения. Разрыв С5 спинномозгового нерва обычно происходит на участке расположения вышеописанных соединительнотканных связок, фиксирующих нерв к поперечным отросткам позвонков. На этом уровне связка особенно прочная, и данная анатомическая особенность создает предпосылки для возможного использования С5 корешка в качестве невротизатора при отрыве других корешков. Другой точкой фиксации надлопаточного нерва является вырезка лопатки, где нерв может повреждаться при травмах, вызывающих смещение лопатки кверху. Травма ключицы может сопровождаться повреждением плечевого сплетения на уровне сравнительно малоподвижных в этом месте разделений. Подкрыльцовый нерв фиксирован как в месте своего отхождения от заднего пучка, так и в месте прохождения через четырехстороннее отверстие, и легко повреждается на любом из этих уровней. С усовершенствованием вспомогательных методов диагностики появилась возможность выполнения операций в раннем посттравматическом периоде. При правильной интерпретации такие методы исследования как электродиагностика, КТ миелография и, при необходимости, МРТ, увязанные с клиническими данными, определяют необходимость оперативного лечения для приемлемого восстановления функций. Исследование проводимости нерва и электромиография (ЭМГ) являются основными методами, которые дополняют данные клинического обследования больного с повреждением плечевого сплетения. Любая травма нерва, кроме нейропраксии, инициирует через 48-72 часа развитие валлеровской дегенерации дистального участка аксона с потерей его проводимости. К недостаткам ЭМГ относится то обстоятельство, что только через 4-6 недель после травмы начинают регистрироваться потенциалы фибрилляции, указывающие на денервацию мышц. Исследование нервной проводимости позволяет идентифицировать уровень повреждения (пре- или постганглионарный), который определяется на основании анализа потенциалов действия чувствительного нерва. Такую возможность предоставляет локализация узла заднего корешка вне спинного мозга. При отрыве корешка регистрируется нормальный потенциал действия, тогда как разрыв нерва дистальнее спинномозгового узла приводит к исчезновению сенсорного потенциала. Эта информация может быть одинаково важна как перед оперативным вмешательством, так и в процессе выполнения операции, когда решается вопрос о пригодности корешка в целях трансплантации. На практике, электродиагностика должна начинаться через 4-6 недель после травмы. При оценке повреждений плечевого сплетения применяются и такие методы исследования, как КТ и МРТ. Но, если речь идет о травме, то «золотым стандартом» диагностики отрыва корешка остается КТ-миелография. При компрессионных повреждениях или других нетравматических плексопатиях предпочтение отдается МРТ, хотя метод по-прежнему страдает изобилием двигательных артефактов, генерируемых ритмическими колебаниями спинномозговой жидкости, поэтому отрыв корешка выявляется не во всех случаях. Из этого следует, что, опираясь на данные МРТ, не всегда удается спланировать хирургическую тактику. Ранняя КТ-миелография, приуроченная ко времени проведения первичной электродиагностики, способствует скорейшему проведению операции в промежутке от двух до трех месяцев после травмы, и даже раньше. Если данные предварительных исследований согласуются с клинической симптоматикой, то в дальнейшем электродиагностику можно повторить через шесть недель с целью оценки признаков реиннервации. Это повторное исследование также укладывается в рамки трехмесячного срока, в пределах которого необходимо выполнить оперативное вмешательство в тех случаях, когда оно показано. Повреждения плечевого сплетения продолжают оставаться тяжелой по своим последствиям травмой. Тем не менее, достигнутые за последние 20 лет успехи существенно оптимизировали прогноз в отношении полноты функциональных исходов. Из оперативных техник применяют невролиз, пластику нерва и невротизацию. Невролиз представляет собой оперативное освобождение нервов от рубцовых сращений. Как самостоятельное вмешательство редко бывает окончательным способом лечения при травме плечевого сплетения. Чаще всего процедура проводится параллельно с реконструктивной пластикой или невротизацией. Прежде чем приступить к пластической реконструкции или невротизации, необходимо выбрать наиболее функционально значимые денервированные мышцы. Безусловно, наиболее важно восстановление функции сгибания в локтевом суставе. Другими приоритетными задачами являются реиннервация мышц, принимающих участие в формировании вращательной манжеты плечевого сустава, и стабилизация лопатки. Имеются положительные результаты невротизации лучевого нерва для восстановления функций трехглавой мышцы плеча. Для восстановления функций путем трансплантации нерва необходимы подходящие источники, среди которых С5 и С6 являются наиболее доступными даже при тотальном повреждении плечевого сплетения. Трансплантация из этих источников проводится при нарушении проводимости надлопаточного нерва и заднего разделения верхнего ствола с целью устранения мышечного дисбаланса плечевого сустава, стабилизация которого входит в одну из вышеперечисленных приоритетных задач. При дефиците подходящих начальных нервов восстановление сгибания в локтевом суставе потребует дальнейшего вмешательства посредством перемещения. Классическим вариантом является перемещение межреберного нерва для реиннервации мышечно-кожного нерва. За счет перемещения межреберного нерва достигались вполне удовлетворительные функциональные результаты. Тем не менее, этот классический подход следует соотносить с возможностями новейших методик. К ним относятся нейропластика в комбинации с более агрессивными методиками невротизации, когда в качестве нервов-невротизаторов используют конечную ветвь спинномозговой части добавочного нерва и диафрагмальный нерв, а также нейропластика в сочетании со свободной трансплантацией функционально сохраненных одной или обеих тонких мышц бедра, реваскуляризированных и реиннервированных с использованием микрохирургической техники. Данный обзор был посвящен закрытой травме плечевого сплетения, тем не менее, нельзя не затронуть тему проникающих ранений, частота которых составляет около 10-20% от всех травм сплетения. Повреждения чаще локализуются в подключичной области, и отличаются более избирательной потерей функций. Острые проникающие травмы нередко сочетаются с повреждением сосудов, поэтому в идеале первичное обследование и лечение должны быть доверено специалисту, владеющему вопросами сосудистой и нейрохирургии. При отсутствии последнего конкретную помощь при травме сосудов следует оказывать предельно осторожно во избежание травмирования близлежащих нервов. При первой возможности должна быть проведена ревизия плечевого сплетения специалистом в области повреждений периферических нервов. Более сложной представляется проблема огнестрельных ранений. Если сосуд не поврежден, можно выбрать выжидательную тактику с периодическим обследованием и проведением электродиагностики через 6 и 12 недель после травмы. Через 12 недель оцениваются признаки восстановления функций. Если они не прослеживаются, то, возможно, целесообразно решить вопрос в пользу хирургического вмешательства. В тех случаях, когда предполагается оперативное лечение поврежденного сосуда, одновременно следует оценить состояние структур сплетения и исключить любые повреждения другой локализации. В связи с тем, что зона нарушенной иннервации будет нечеткой, вероятно, не стоит заниматься реконструкцией нерва в срочном порядке, так как это может привести к неадекватному уровню отсечения поврежденного участка и несостоятельности нейропластики. Рекомендуется проводить реконструктивное вмешательство через 6 недель после травмы, когда подтвержден разрыв нерва и шансы на спонтанную реиннервацию отсутствуют. Учебное видео анатомии плечевого сплетения и его нервов

– Вернуться в раздел “травматология” Оглавление темы “Травмы верхней конечности”:

|

Источник

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

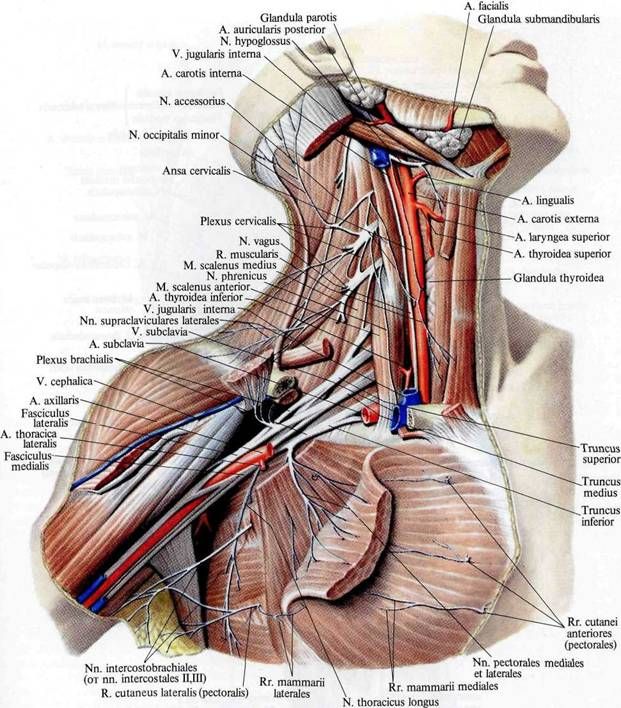

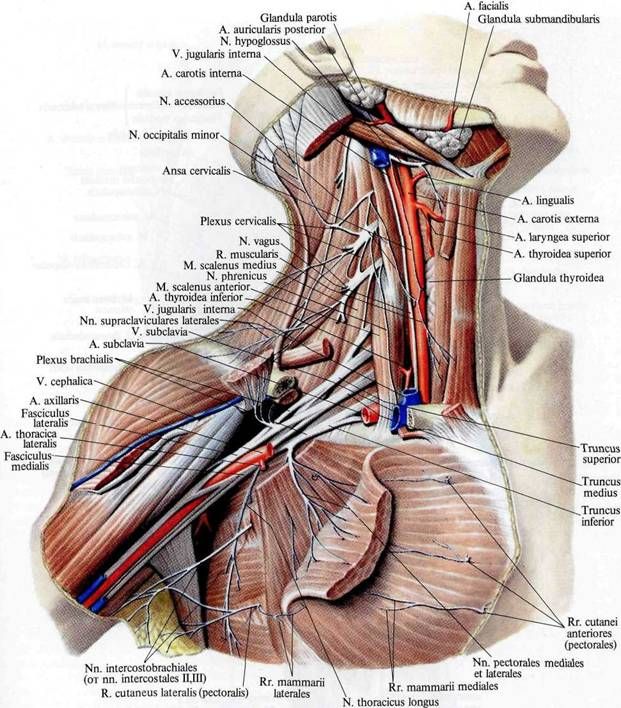

Плечевое сплетение (plexus brachialis) образовано передними ветвями четырех нижних шейных (CV-СVIII) спинномозговых нервов. В составе сплетения по топографическому признаку различают надключичную и подключичную части (pars supraclavicularis et pars infraclavicularis). Вначале плечевое сплетение располагается в межлестничном промежутке (надключичная часть), где различают верхний, средний и нижний стволы плечевого сплетения. Из межлестничного промежутка эти стволы выходят в большую надключичную ямку (лопаточно-трапециевидный треугольник). На уровне ключицы и ниже стволы плечевого сплетений формируют три пучка (подключичная часть), окружающие в подмышечной полости подмышечную артерию. По отношению к подмышечной артерии это медиальный, латеральный и задний пучки (fasciculi medialis, lateralis, posterior) плечевого сплетения. К плечевому сплетению подходят соединительные ветви от среднего шейного узла симпатического ствола своей стороны. От плечевого сплетения отходят короткие и длинные ветви. Короткие ветви идут преимущественно от надключичной части плечевого сплетения. Они иннервируют кости и мягкие ткани плечевого пояса. Длинные ветви плечевого сплетения отходят от подключичной части плечевого сплетения и иннервируют свободную часть верхней конечности.

[1], [2], [3]

Короткие ветви плечевого сплетения

К коротким ветвям плечевого сплетения относят дорсальный (задний) нерв лопатки, длинный грудной, подключичный, надлопаточный, подлопаточный, грудоспинной, латеральный и медиальный грудные нервы, а также подмышечный нервы. Мышечные ветви также относятся к коротким ветвям плечевого сплетения, они иннервируют лестничные мышцы и ременную мышцу шеи.

- Дорсальный нерв лопатки (n. dorsalis scapulae) отходит от передних ветвей четвертого и пятого шейных спинномозговых нервов. Нерв проходит по передней поверхности мышцы, поднимающей лопатку, далее между средней и задней лестничными мышцами и разветвляется в большой и малой ромбовидных мышцах и мышце, поднимающей лопатку.

- Длинный грудной нерв (n. thoracicus longus) берет начало от передних ветвей пятого и шестого спинномозговых нервов (CV-CVI), идет позади плечевого сплетения. Далее нерв располагается между подлопаточной и передней зубчатой мышцами, идет вниз между латеральной грудной артериями спереди и грудоспинной артерией сзади. Иннервирует переднюю зубчатую мышцу.

- Подключичный нерв (n. subclavius) образован передней ветвью пятого спинномозгового нерва. Нерв кратчайшим путем идет вниз по наружному краю передней лестничной мышцы к подключичной мышце. Часто подключичный нерв отдает ветвь к диафрагмальному нерву.

- Надлопаточный нерв (n. suprascapularis) формируется за счет передних ветвей пятого и шестого спинномозговых нервов. Отделяется непосредственно от верхнего пучка плечевого сплетения. Вначале нерв проходит около верхнего края плечевого сплетения под трапециевидной мышцей и нижним брюшком лопаточно-подъязычной мышцы. Далее позади ключицы нерв образует изгиб в латеральную сторону и кзади, проходит в надостную ямку через вырезку лопатки под верхней поперечной ее связкой. Затем вместе с поперечной артерией лопатки надлопаточный нерв проходит под основанием акромиона в подостную ямку. Иннервирует надостную и подостную мышцы, капсулу плечевого сустава.

- Подлопаточный нерв (n. subscapularis) отходит от передних ветвей пятого-седьмого спинномозговых нервов двумя-тремя стволиками, идет по передней поверхности подлопаточной мышцы. Иннервирует подлопаточную и большую круглую мышцы.

- Грудоспинной нерв (n. thoracodorsalis) формируется из передних ветвей пятого-седьмого спинномозговых нервов, направляется вниз вдоль наружного края лопатки к широчайшей мышце спины, которую иннервирует.

- Латеральный и медиальный грудные нервы (nn. pectorales lateralis et medialis) берут начало от латерального и медиального пучков плечевого сплетения (CV-ThI). Нервы идут вперед, прободают ключично-грудную фасцию и заканчиваются в большой грудной (медиальный нерв) и в малой грудной (латеральный нерв) мышцах.

- Подмышечный нерв (n. axillaris) начинается от заднего пучка плечевого сплетения (CV-CVIII). Нерв идет латерально и вниз по передней поверхности подлопаточной мышцы, затем поворачивает назад. Вместе с задней артерией, огибающей плечевую кость, нерв проходит через четырехстороннее отверстие и выходит на тыльную поверхность плеча. Далее нерв вступает в дельтовидную мышцу со стороны латеральной поверхности хирургической шейки плечевой кости, отдавая небольшую ветвь к малой круглой мышце и капсуле плечевого сустава. Конечной ветвью подмышечного нерва является верхний латеральный кожный нерв плеча (n. cutaneus brachii lateralis superior), который выходит под кожу между задним краем дельтовидной мышцы и длинной головкой трехглавой мышцы плеча и иннервирует кожу над дельтовидной мышцей и в латеральной части плеча.

Длинные ветви плечевого сплетения

Длинные ветви плечевого сплетения отходят от латерального, медиального и заднего пучков подключичной части плечевого сплетения. Среди длинных ветвей различают мышечно-кожный, срединный, локтевой нервы, медиальный кожный нерв плеча, медиальный кожный нерв предплечья и лучевой нерв.

- Мышечно-кожный нерв (n. musculocutaneus) отходит от латерального пучка плечевого сплетения. Этот нерв образован передними ветвями пятого-восьмого (CV-CVIII) шейных спинномозговых нервов. Мышечно-кожный нерв идет вниз и латерально, прободает клювовидно-плечевую мышцу и отдает ей ветви. Вначале нерв располагается латеральнее срединного нерва, затем книзу отделяется от него. На плече мышечно-кожный нерв проходит между плечевой и двуглавой мышцами плеча, отдает к ним мышечные ветви (rr. musculares). На уровне локтевого сустава, латеральнее конечного отдела сухожилия двуглавой мышцы плеча, мышечно-кожный нерв прободает фасцию плеча и продолжается в латеральный кожный нерв предплечья (n. cutaneus anteabrachii lateralis), который спускается вниз под кожей по латеральной стороне предплечья. Латеральный кожный нерв предплечья иннервирует кожу этой области вплоть до возвышения большого пальца.

- Срединный нерв (n. medianus) отходит от места слияния латерального и медиального пучков плечевого сплетения образованных волокнами передних ветвей шестого-восьмого шейных и первого грудного (CVI-ThI) спинномозговых нервов. Оба пучка соединяются под острым углом впереди подмышечной артерии. На плече срединный нерв проходит вначале в одном фасциальном футляре с плечевой артерией, располагаясь латеральнее ее. Проекция срединного нерва соответствует расположению медиальной борозды плеча.

Срединный нерв

- Локтевой нерв (n. ulnaris) отходит от медиального пучка плечевого сплетения. Он состоит из волокон передних ветвей восьмого шейного – первого грудного (СVIII-ThI) спинномозговых нервов. Вначале локтевой нерв располагается рядом со срединным нервом и чуть медиальнее плечевой артерии. В средней трети плеча нерв отклоняется в медиальную сторону, затем прободает медиальную межмышечную перегородку плеча и идет вниз до задней поверхности медиального надмыщелка плечевой кости.

Локтевой нерв

- Медиальный кожный нерв плеча (n. cutaneus brachii medialis) образован волокнами передних ветвей восьмого шейного и первого грудного спинномозговых нервов (СVIII-ТhI), отходит от медиального пучка плечевого сплетения и сопровождает плечевую артерию. У основания подмышечной полости медиальный кожный нерв плеча соединяется с латеральными кожными ветвями второго и третьего межреберных нервов и называется межреберно-плечевым нервом (n. intercostobrachialis). Далее медиальный кожный нерв плеча прободает подмышечную и плечевую фасции и разветвляется в коже медиальной стороны плеча до медиального надмыщелка плечевой кости и локтевого отростка локтевой кости.

- Медиальный кожный нерв предплечья (n. cutaneus antebrachii medialis) состоит из волокон передних ветвей восьмого шейного – первого грудного (CVII-ТhI) спинномозговых нервов. Выходит из медиального пучка плечевого сплетения и прилежит к плечевой артерии. Вначале нерв располагается глубоко на плече, затем прободает фасцию плеча в месте впадения медиальной подкожной вены руки в одну из плечевых вен. Ветви медиального кожного нерва предплечья иннервируют кожу медиальной стороны нижнего отдела плеча и зад немедиальной стороны предплечья.

- Лучевой нерв (n. radialis) является продолжением заднего пучка плечевого сплетения. Он состоит из волокон передних ветвей пятого шейного – первого грудного (CV-ThI) спинномозговых нервов.

Лучевой нерв

Источник