Сосуды и ситовидные трубки находятся

Появление проводящих тканей в процессе эволюции является одной из причин, которые сделали возможным выход растений на сушу. В нашей статье мы рассмотрим особенности строения и функционирования ее элементов – ситовидных трубок и сосудов.

Особенности проводящей ткани

Когда на планете произошли серьезные изменения климатических условий, растениям пришлось приспосабливаться к ним. До этого все они обитали исключительно в воде. В наземно-воздушной среде стала необходимой добыча воды из почвы и ее транспортировка ко всем органам растения.

Различают два вида проводящей ткани, элементами которой являются сосуды и ситовидные трубки:

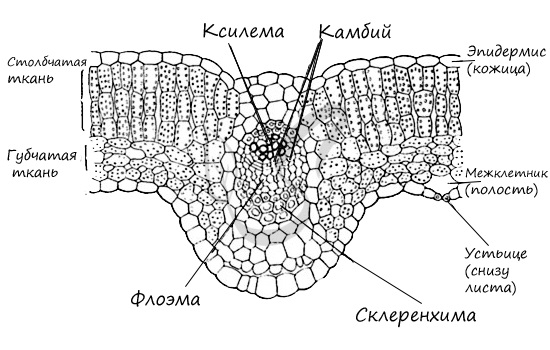

- Луб, или флоэма – расположена ближе к поверхности стебля. По ней органические вещества, образованные в листе во время фотосинтеза, передвигаются по направлению к корню.

- Второй тип проводящей ткани называется древесина, или ксилема. Она обеспечивает восходящий ток: от корня к листьям.

Ситовидные трубки растений

Это проводящие клетки луба. Между собой они разделены многочисленными перегородками. Внешне их строение напоминает сито. Отсюда и происходит название. Ситовидные трубки растений живые. Это объясняется слабым давлением нисходящего тока.

Их поперечные стенки пронизаны густой сетью отверстий. А клетки содержат много сквозных отверстий. Все они являются прокариотическими. Это означает, что в них нет оформленного ядра.

Живыми элементы цитоплазмы ситовидных трубок остаются только на определенное время. Продолжительность этого периода варьирует в широких пределах – от 2 до 15 лет. Данный показатель зависит от вида растения и условий его произрастания. Ситовидные трубки транспортируют воду и органические вещества, синтезированные в процессе фотосинтеза от листьев к корню.

Сосуды

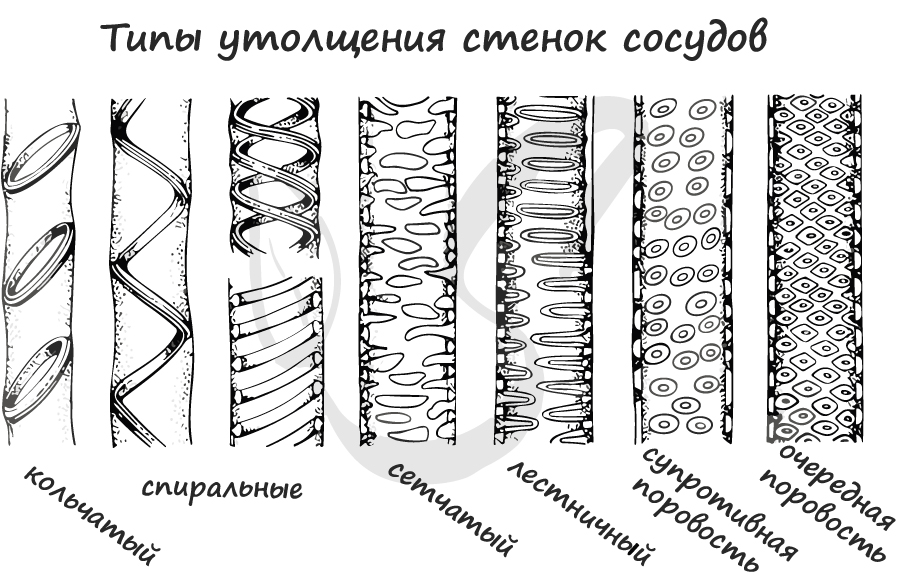

В отличие от ситовидных трубок, эти элементы проводящей ткани представляют собой мертвые клетки. Визуально они напоминают трубочки. Сосуды имеют плотные оболочки. С внутренней стороны они образуют утолщения, которые имеют вид колец или спиралей.

Благодаря такому строению сосуды способны выполнять свою функцию. Она заключается в передвижении почвенных растворов минеральных веществ от корня к листьям.

Механизм почвенного питания

Таким образом, в растении одновременно осуществляется передвижение веществ в противоположных направлениях. В ботанике этот процесс называют восходящим и нисходящим током.

Но какие силы заставляют воду из почвы двигаться вверх? Оказывается, что это происходит под влиянием корневого давления и транспирации – испарения воды с поверхности листьев.

Для растений этот процесс является жизненно необходимым. Дело в том, что только в почве находятся минералы, без которых развитие тканей и органов будет невозможным. Так, азот необходим для развития корневой системы. В воздухе этого элемента предостаточно – 75 %. Но растения не способны фиксировать атмосферный азот, поэтому минеральное питание так важно для них.

Поднимаясь, молекулы воды плотно сцепляются между собой и стенками сосудов. При этом возникают силы, способные поднять воду на приличную высоту – до 140 м. Такое давление заставляет почвенные растворы через корневые волоски проникать в кору, и далее к сосудам ксилемы. По ним вода поднимается к стеблю. Далее, под действием транспирации, вода поступает в листья.

В жилках рядом с сосудами находятся и ситовидные трубки. Эти элементы осуществляют нисходящий ток. Под воздействием солнечного света в хлоропластах листа синтезируется полисахарид глюкоза. Это органическое вещество растение расходует на осуществление роста и процессов жизнедеятельности.

Итак, проводящая ткань растения обеспечивает передвижение водных растворов органических и минеральных веществ по растению. Ее структурными элементами являются сосуды и ситовидные трубки.

Источник

«В природе нет ничего бесполезного» – Мишель де Монтень

Только вдумайтесь в мощь проводящей ткани! Ведь ей приходится поднимать воду и растворенные в ней минеральные вещества от тончайших волосков корня

до клеток листа. Самое высокое дерево на нашей планете, вечнозеленая секвойя по имени Гиперион, растет на севере Калифорнии и достигает (на 2017 год) – 117 метров в высоту.

И вода по проводящим тканям преодолевает 117 метров высоты у этого растения, от корней к листьям! Она передвигается по структурам проводящих тканей против

силы тяжести, и сегодня вы узнаете о секрете, который таит это уникальное явление.

Запомните, чтобы глубоко изучить любую науку, нужно восхищаться ей, уметь удивляться и проявлять любопытство в этой сфере. В ботанике это можно делать

самыми разными путями: вы можете посетить ботанический сад, или, к примеру, приобрести микроскоп и рассматривать ткани и органы растений, самостоятельно приготавливая

микропрепараты.

Это действительно важно, поэтому я останавливаюсь на этом. Сам я получаю и всегда призываю своих учеников получать искреннее удовольствие от погружения в науку.

Надеюсь, что и вы разделите эту радость новых интересных знаний, я приложу к этому все усилия. Итак, начнем изучать проводящие ткани.

Проводящие ткани можно сравнить с кровеносной системой человека, которая пронизывает весь наш организм, доставляя питательные вещества к клеткам и удаляя продукты

обмена веществ из них.

Как уже было сказано, эти ткани служат для передвижения по организму растения растворенных питательных веществ. Имеется два направления тока: от корней к листьям

(восходящий ток) и от листьев к корням (нисходящий ток).

Логическим путем можно угадать многие научные факты, даже не зная их. К примеру, чем представлен восходящий ток? Что поднимается от корней к листьям? Это конечно же

вода и растворенные в ней минеральные вещества, они движутся по сосудам и трахеидам проводящей ткани – ксилемы (древесины).

От листьев к корням спускаются органические вещества, образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях, они движутся по ситовидным трубкам проводящей ткани – флоэмы (луба).

Несмотря на то, что настоящие проводящие ткани впервые появились у папоротникообразных, но у мхов в наличии имеются водоносные клетки, благодаря которым они могут накапливать воду, которая в процентном соотношении может составить до 25% от их массы. По этой причине во время Первой мировой войны мох сфагнум использовали в качестве перевозочного материала. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами.

В состав и ксилемы, и флоэмы входят как живые, так и мертвые клетки. Однако отметим, что в ксилеме мертвые клетки преобладают.

Ксилема (древесина)

Обеспечивает восходящий ток (от корней к листьям) воды и растворенных в ней минеральных солей. В толще проводящей ткани находятся отнюдь не только те самые трахеиды и

сосуды, ее пронизывают многочисленные механические волокна – древесинные, обеспечивающие каркасность и прочность. В ксилеме содержатся также запасающие структуры,

представленные древесинной паренхимой, где накапливаются питательные вещества. Давайте разберемся из каких гистологических элементов состоит ксилема.

- Трахеиды

- Сосуды

- Древесинные волокна (либриформ)

- Паренхимные клетки (древесинная паренхима)

Эволюционно наиболее древние структуры. Представлены прозенхимными (вытянутые, с заостренными концами), мертвыми клетками. Через них осуществляется передвижение

и фильтрация растворов из нижележащей трахеиды в вышележащую. Их одревесневшая утолщенная клеточная стенка имеет разнообразные формы: пористую,

спиралевидную, кольчатую.

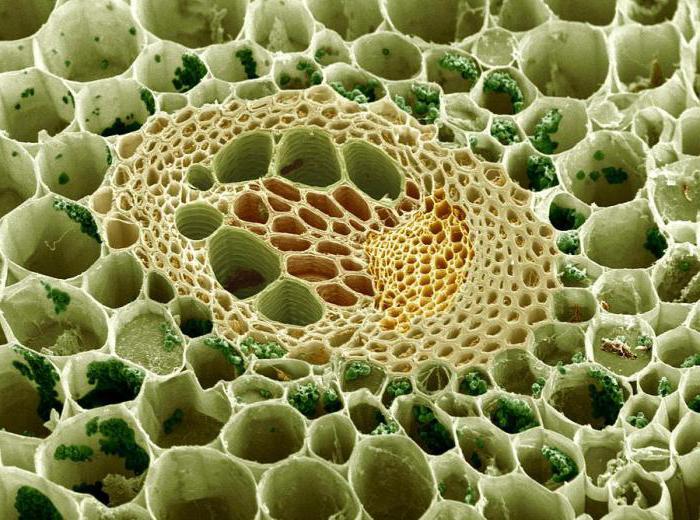

Длинные трубки, представляющие собой слияние отдельных мертвых клеток “члеников” в единый “сосуд”. Ток жидкости идет из нижележащих отделов в вышележащие

благодаря отверстиям (перфорациям) между клетками, составляющими сосуд. Так же, как и у трахеид, утолщения клеточных стенок у сосудов бывает самых разных форм.

Во время роста растения проводящие ткани также претерпевают морфологические изменения. Изначальная длина сосуда меняется, благодаря своему строению

он растягивается и обеспечивает ток воды и минеральных солей.

Полагают, что эволюционно эти волокна берут начало от трахеид. Они не проводят воду, имеют более узкий просвет и отличаются хорошо выраженной

клеточной стенкой, которая придает ксилеме механическую прочность.

Эти клетки составляет обкладку вокруг сосуда, имеют одревесневшие оболочки с порами, которым соответствуют окаймленная пора со стороны сосуда. То есть сюда из сосуда могут поступать органические вещества и формировать запасы, которые в дальнейшем пригодятся растению.

Флоэма (луб)

Образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях продукты необходимо доставить в те части растения, где есть потребность в питательных веществах: конусы нарастания,

подземные части, или “складировать” на будущее в семенах и плодах. Флоэма обеспечивает нисходящий ток органических веществ в растении, доставляя их по месту назначения. До 90% всех перемещаемых веществ по флоэме составляет углевод – дисахарид сахароза.

Эта ткань представлена ситовидными трубками, генез (от греч. genesis – происхождение) которых различается: первичная флоэма дифференцируется из прокамбия, вторичная

флоэма – из камбия. Несмотря на различия генеза, клеточный состав описанных тканей идентичен.

Разберемся с компонентами, которые входят в состав флоэмы:

- Ситовидные элементы

- Склеренхимные элементы (лубяные волокна)

- Паренхимные элементы (лубяная паренхима)

Это живые клетки, обеспечивающие основной транспорт. Особо стоит выделить ситовидные трубки, образованные множеством безъядерных клеток – “члеников”, соединенных в единую цепь. Между “члениками” имеются поперечные перегородки с порами, благодаря которым содержимое из вышележащих клеток поступает в нижележащие. Эти перегородки похожи на сито – вот откуда берется название ситовидных трубок 🙂

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки) также заслуживают нашего особого внимания. Они примыкают к боковым стенкам ситовидных трубок, из этих клеток через перфорации (поры) АТФ

и нуклеиновые кислоты попадают в ситовидные трубки, создавая нисходящий ток. Таким образом, клетки-спутницы контролируют деятельность

ситовидных трубок.

Пронизывают флоэму, придавая ей опору. Часть клеток отмирает, что характерно для данной группы тканей.

Обеспечивают радиальный транспорт веществ из проводящих тканей в рядом расположенные живые клетки других прилежащих тканей.

По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают.

Отмершие ситовидные трубки постепенно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

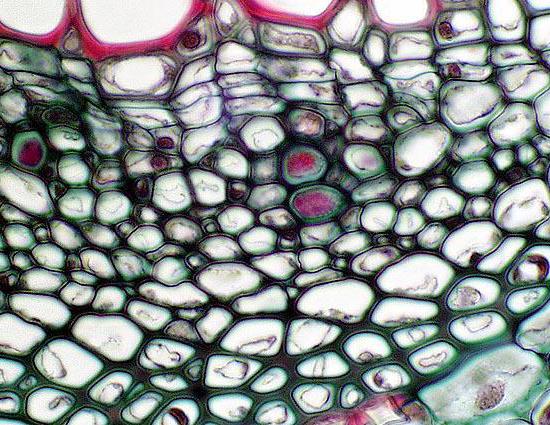

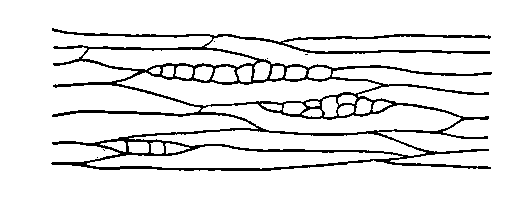

Ниже вы найдете продольный срез тканей растения, изучите его.

Жилка

Это сосудисто-волокнистый пучок, образованный ксилемой и флоэмой. Ксилема располагается сверху, флоэма – снизу. Над пучком и под ним располагаются уголковая или пластинчатая

колленхима, прилежащая к эпидерме и выполняющая опорную функцию. Склеренхима может располагаться участками или вокруг этих жилок. Жилки развиваются из прокамбия,

располагаются в центральном осевом цилиндре. Существует два вида жилок:

- Открытые

- Закрытые

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка камбия. Этот факт обуславливает возможность образования дополнительного объема

ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения органа. Такие пучки можно

обнаружить во всех органах двудольных растений.

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий. Невозможно образования новых элементов проводящих тканей, ксилемы и флоэмы.

Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях однодольных растений.

Верхняя часть жилки представлена ксилемой, нижняя флоэмой. Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань

– склеренхима. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима – выполняет опорную функцию.

Как вода поднимается от корней к листьям, против силы тяжести?

Запомните, что вода и растворенные в ней минеральные соли поступают в растение благодаря слаженной работе двух концевых двигателей: нагнетающего корневого и

присасывающего листового.

- Корневое давление

- Транспирация

Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют корневым давлением. Величина его обычно составляет от 30 до 150 кПа. В основе этого явления лежит осмос:

клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды, что создает более высокое давление, чем в почвенном растворе, и последний начинает притягиваться

в сосуды.

Работа верхнего концевого двигателя заключается в транспирации – испарении воды с поверхности листа. Представим себе длинный сосуд с жидкостью от корневых

волосков до клеток листа. Далее проведите следующий мысленный эксперимент: из верхнего конца трубки жидкость все время удаляется путем испарения, то есть место

освобождается и это создает притягивающую силу для жидкости расположенной ниже, она поднимается наверх, на место испарившейся жидкости.

Присасывающее действие транспирации передается корням в форме гидродинамического натяжения, которое связывает между собой работу обоих двигателей.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Проводящая ткань — вид тканей растений, служащих для передвижения по организму растворённых питательных веществ. У многих высших растений она представлена проводящими элементами (сосудами и ситовидными трубками). В стенках проводящих элементов есть поры и сквозные отверстия, облегчающие передвижение веществ от клетки к клетке.

Проводящая ткань образует в теле растения непрерывную разветвлённую сеть, соединяющую все его органы в единую систему — от тончайших корешков до молодых побегов, почек и кончиков листа.

Происхождение[править | править код]

Учёные считают, что возникновение тканей связано в истории Земли с выходом растений на сушу. Когда часть растения оказалась в воздушной среде, а другая часть (корневая) — в почве, появилась необходимость доставки воды и минеральных солей от корней к листьям, а органических веществ от листьев к корням. Так в ходе эволюции растительного мира возникло два типа проводящих тканей — древесина и луб. По древесине (по трахеидам и сосудам) вода с растворёнными минеральными веществам поднимается от корней к листьям — это водопроводящий, или восходящий, ток. По лубу (по ситовидным трубкам) образовавшиеся в зелёных листьях органические вещества поступают к корням и другим органам растения — это нисходящий ток.

Значение[править | править код]

Проводящие ткани растений — это ксилема (древесина) и флоэма (луб). По ксилеме (из корня в стебель) идёт восходящий ток воды с растворёнными в ней минеральными солями. По флоэме — более слабый и медленный ток воды и органических веществ.

Значение древесины

Ксилема, по которой идёт сильный и быстрый восходящий ток, образована мёртвыми, разными по величине клетками. Цитоплазмы в них нет, стенки одревеснели и снабжены многочисленными порами. Представляют собой цепочки из прилегающих друг к другу длинных мёртвых водопроводящих клеток. В местах соприкосновения у них имеются поры, по которым и передвигаются растворы из клетки в клетку по направлению к листьям. Так устроены трахеиды.

У цветковых растений появляются и более совершенные проводящие ткани — сосуды. В сосудах поперечные стенки клеток в большей или меньшей степени разрушаются. Таким образом, сосуды — это полые трубки, образованные множеством мёртвых трубчатых клеток (члеников). По таким сосудам растворы передвигаются ещё быстрее. Помимо цветковых, другие высшие растения имеют только трахеиды.

Значение луба

В силу того, что нисходящий ток более слабый, клетки флоэмы могут оставаться живыми. Они образуют ситовидные трубки — их поперечные стенки густо пронизаны отверстиями. Ядер в таких клетках нет, но они сохраняют живую цитоплазму. Ситовидные трубки остаются живыми недолго, чаще 2-3 года, изредка — 10-15 лет. На смену им постоянно образуются новые ситовидные трубки.

Визуализация[править | править код]

Интересный метод визуализации проводящей системы деревьев предложили В. И. Иванов-Омский и Е. И. Иванова. Они использовали коронный разряд, или, точнее, эффект Кирлиана. Этим методом у осины, например, обнаружены эллипсовидные на срезе конгломераты сосудов[1].

См. также[править | править код]

- Концентрический пучок

- Коллатеральный пучок

- Биколлатеральный пучок

- Радиальный пучок

Примечания[править | править код]

- ↑ Иванов-Омский В.И., Иванова Е.И. Фотографирует разряд: древесный водопровод // Природа. — 2013. — № 3. — С. 14-19.

Источник

Ситовидныетрубки (решётчатыетрубки, ситовидныесосуды) —

проводящие

элементы

в

телах

высших

растений,

проводящие

сахар

и

пластические

питательные

вещества,

развитые

преимущественно

в

лубяной

части

сосудисто-волокнистого

пучка.

Главной

их

функцией

является

транспортировка

углеводов —

например,

из

листьев

в

плоды

и

корни.

Были

открыты

и

названы

германским

биологом

и

исследователем

леса Теодором

Гартигом в1837

году.

Ситовидные

трубки

представляют

однорядные

тяжи

вытянутых

в

длину

клеток,

толстые

и

различных

цветов;

их

конечные

стенки

являются

ситовидными

пластинками,

несущими

ситовидные

поля

с

многочисленными

прободениями,

которые

изнутри

выстланы

каллозой.

Простые

пластинки

обычно

горизонтальные

и

содержат

одно

ситовидное

поле

(характерными

примерами

являются

тыква

и

ясень),

сложные

же

расположены

под

наклоном

и

имеют

несколько

ситовидных

полей

(к

таким

растениям

относятся

липа,

виноград,

пассифлора,

рис).

К

каждому

членику

ситовидной

трубки

примыкает

тяж

узких

сопровождающих

клеток,

которые

физиологически

связаны

с

ними[1].

При

их

развитии

тонопласты

в

клетках

постепенно

разрушаются,

вызывая

смешивание

цитоплазмы

с

клеточным

соком;

происходит

дегенерация

органелл

и

ядра

клетки.

Ввиду

значительного

количества

цитоплазмы

не

считаются

«настоящими»

клетками,

они

не

имеют

клеточного

ядра,

рибосом

и

вакуоли.

У

большинства

растений

ситовидные

трубки

функционируют

не

более

года,

но

встречаются

и

исключения:

у

винограда

они

существуют

2 года,

у

липы —

в

течение

нескольких

лет,

тогда

как

у

некоторых

пальм —

несколько

десятков.

В

конце

вегетационного

периода

ситовидные

прободения

полностью

закупориваются

каллозой,

откладывающейся

также

на

обеих

сторонах

ситовидной

пластинки,

вследствие

чего

образуются

мозолистые

тела.

Более

не

функционирующие

ситовидные

трубки

и

окружающие

клетки

со

временем

деформируются

и

облитерируются.

КАЛЛОЗА,

каллёза,

полисахарид,

содержащийся

в

растениях

и

состоящий

из

остатков

молекулы

глюкозы,

соединенных

Р-1,3

связями

в

спиральную

цепочку.

Каллоза

нерастворима

в

воде,

хорошо

флюоресцирует

в

люминесцентном

микроскопе.

У

виноградного

растения

каллоза

образуется

как

в

вегетативных,

так

и

в

генеративных

органах.

Она

выстилает

канальцы

ситовидных

пластинок

флоэмы

осенью

1-го

года

их

образования,

весной,

гидролизуясь,

рассасывается.

Осенью

2-го

года

каллоза

вновь

закупоривает

канальцы,

а

на

3-й

год

выводит

ситовидные

трубки

из

строя.

На

стенках

клеток

паренхимы

пораженных

органов

каллоза

способствует

образованию

каллуса.

В

клетках

фиброзного

слоя

пыльника

откладывающаяся

каллоза

образует

утолщения.

В

оболочках

микро-

и

макроспороцитов

(и

соответственно

микро-

и

макроспор)

каллоза

играет

роль

изолятора,

а

также

предохраняет

от

обезвоживания

и

др.

неблагоприятных

условий,

что

имеет

важное

значение

при

спорогенезе.

В

оболочке

растущих

пыльцевых

трубок,

особенно

в

базальной

части,

откладывающаяся

каллоза

вызывает

утолщения,

часто

—

каллозные

пробки.

20) Проводящие пучки растений

Обособленные

тяжи

проводящей

системы,

состоящие

чаще

из ксилемы и флоэмы ,

называют

проводящими

пучками.

Первоначально

они

возникают

из прокамбия .

Вокруг

пучков

нередко

формируется

обкладка

из

живых

или

мертвых паренхимных клеток.

Они

могут

быть

полными,

т.е.

состоящими

из флоэмы и ксилемы ,

и

неполными,

состоящими

только

из

ксилемы

или

флоэмы.

В

тех

случаях,

когда

часть прокамбия сохраняется

и

превращается

затем

в камбий ,

а

пучок

способен

к

вторичному

утолщению,

говорят

об

открытых

пучках.

Они

встречаются

у

большинства двудольных и голосеменных .

В

закрытых

пучках

однодольных

прокамбий

полностью

дифференцируется

в

проводящие

ткани.

В

зависимости

от

взаимного

расположения флоэмы и ксилемы различают

пучки

нескольких

типов.

Чаще

всего

флоэма

лежит

по

одну

сторону

от

ксилемы.

Такие

пучки

называют

коллатеральными

(открытые

и

закрытые).

У

части двудольных

растений(из

семейств пасленовых , вьюнковых , тыквенных и

т

д.)

одна

часть

флоэмы

располагается

снаружи,

а

другая

– с

внутренней

стороны

ксилемы.

Такой

пучок

называется

биколлатеральным,

a соответствующие

участки флоэмы –

наружной

и

внутренней

флоэмой. Камбий находится

между

наружной флоэмой и ксилемой .

Встречаются

также

концентрические

пучки,

при

этом

либо

флоэма

окружает

ксилему

(центроксилемные

пучки),

либо,

наоборот,

ксилема

окружает

флоэму

(центрофлоэмные).

Центрофлоэмные

пучки

найдены

в

стеблях

и

корневищах

ряда двудольных ( ревень ,щавель , бегония )

и однодольных (многие лилейные , осоковые ).

Известны

пучки

промежуточные

между

закрытыми

коллатеральными

и

центрофлоэмными.

Центроксилемные

пучки

обычны

для папоротников .

В

центре

молодых

корней голосеменных и покрытосеменных ,

имеющих

первичное

строение,

располагается

проводящий

пучок,

получивший

название

радиального. Ксилема в

таком

пучке

расходится

лучами

от

центра,

а флоэма располагается

между

лучами.

Возникают

эти

пучки

из прокамбия .

В

корнях двудольных и голосеменных между

ксилемой

и

флоэмой

сохраняется

слой

прокамбиальных

клеток,

которые

позднее

дифференцируются

в камбий .

Встречаются

однолучевые

(монархные),

двулучевые

(диархные),

трехлучевые

(триархные),

четырехлучевые

(тетрархные),

пятилучевые

(пентархные)

и

многолучевые

(полиархные)

радиальные

лучи.

Последние

обычны

у однодольных .

Ксилема

и

флоэма

обычно

расположены

рядом,

образуя

слои,

или

так

называемые проводящиепучки,

представленные

в

растениях

несколькими

типами.

В

зависимости

от

расположения

ксилемы

и

флоэмы

относительно

друг

друга,

различают

следующие

типы:

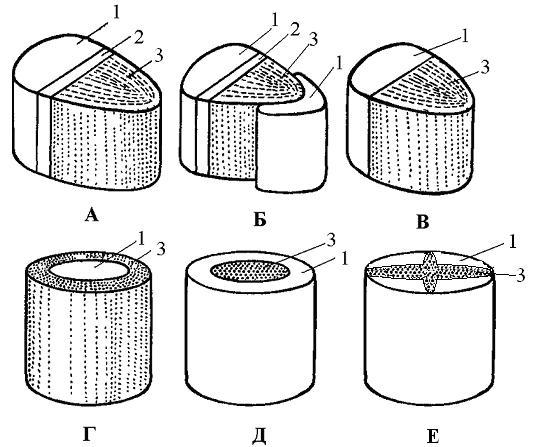

1. Коллатеральные (бокобочные),

когда

ксилема

и

флоэма

располагаются

бок

о

бок,

т.е.

на

одном

радиусе

(рис.

19, А,

В).

2. Биколлатеральные (дважды

бокобочные

пучки)

– флоэма

прилегает

к

ксилеме

с

обеих

сторон.

Наружный

участок

флоэмы

более

мощный

(рис.

19, Б).

3. Концентрические :

а) амфивазальные –

ксилема

замкнутым

кольцом

окружает

флоэму

(рис.

19, Г

);

б) амфикрибральные –

флоэма

окружает

ксилему

(рис.

19, Д).

4. Радиальные –

ксилема

расходится

лучами

от

центра,

а

флоэма

располагается

между

лучами

(рис.

19, Е).

Проводящие

пучки

в

зависимости

по

наличию

или

отсутствию

в

них

камбия

бывают открытые и закрытые.

В

открытых

– между

ксилемой

и

флоэмой

есть

камбий

(рис.

19, А,

Б).

В

закрытых –

камбия

нет

(рис.

19, В).

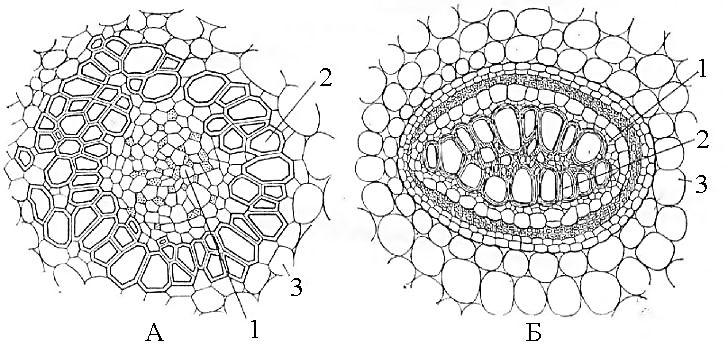

Рис.

19. Типы

проводящих

пучков:

А

– открытый

коллатеральный;

Б

– открытый

биколлатеральный;

В

– закрытый

коллатеральный;

Г,

Д

– концентрические

(Г

– амфивазальный,

Д

– амфикрибральный);

Е

– радиальный.

1

– флоэма,

2 – камбий,

3 – ксилема.

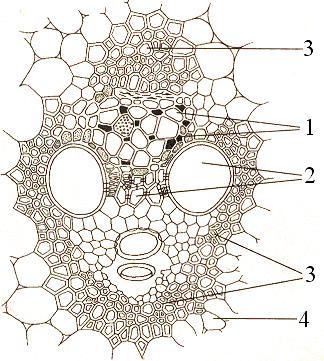

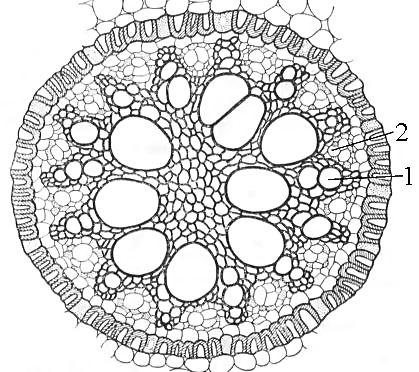

Рис.

20. Закрытый

коллатеральный

проводящий

пучок

на

поперечном

срезе

стебля

кукурузы:

1

– флоэма,

2 – ксилема,

3 – механическая

обкладка

пучка,

4 – основная

паренхима

стебля,

окружающая

пучок.

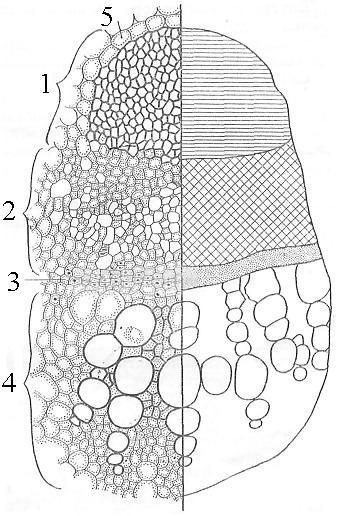

Рис.

21. Открытый

коллатеральный

проводящий

пучок

на

поперечном

срезе

стебля

подсолнечника

(слева

– детальный

рисунок,

справа

– схематичный):

1

– склеренхима,

2 – флоэма,

3 – камбий,

4 – ксилема,

5 – основная

паренхима

стебля.

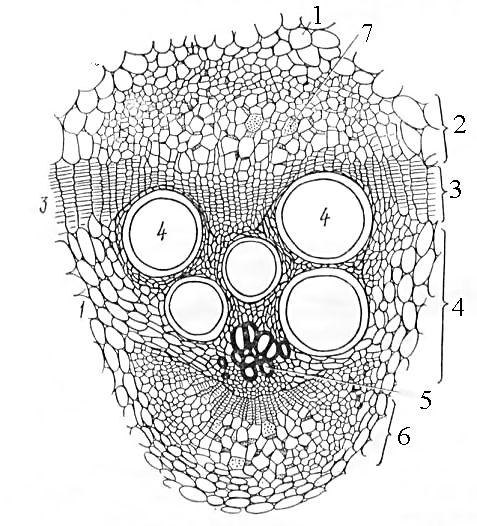

Рис.

22. Открытый

биколлатеральный

проводящий

пучок

на

поперечном

срезе

стебля

тыквы:

1

– основная

паренхима

стебля,

2 – наружная

флоэма,

3 – камбий,

4 – вторичная

ксилема,

5 – первичная

ксилема,

6 – внутренняя

флоэма,

7 – ситовидная

пластинка.

Рис.

23. Концентрические

проводящие

пучки:

А

– амфивазальный

пучок

корневища

ландыша;

Б

– амфикрибральный

пучок

корневища

папоротника-орляка.

1

– флоэма,

2 – ксилема,

3 – основная

паренхима

стебля.

Рис.

24. Радиальный

проводящий

пучок

корня

ириса:

1

– луч

ксилемы,

2 – участок

флоэмы.

21)

К

выделительным

(секреторным)

тканям

относятся

разного

рода

структурные

образования,

способные

активно

выделять

из

растения

или

изолировать

в

его

тканях

продукты

метаболизма

и

капельно-жидкую

воду.

Выделяемые

наружу

или

накапливаемые

внутри

жидкие

и

твердые

продукты

метаболизма

получили

общее

название секретов .

Как

правило, секреты (смесь терпеноидов ,полифенольные

соединения , оксалат

кальция )

относятся

к

продуктам вторичного

метаболизма (обмена),

но

среди

них

встречаются

и

продукты первичного

обмена .

Вторичные

метаболиты представлены

в

растениях

огромным

числом

индивидуальных

соединений,

хотя

они

образуются

на

немногих

путях

обмена

веществ

( схема

1 )

и

их

биогенетическими

предшественниками

являются

– мевалонат , ацетил-КоA

(ацетил-коэнзим

A) –

сложное

органическое

вещество,

молекулы

которого

участвуют

в

главнейших

биохимических

реакциях,

идущих

в

живой

клетке,

коричная

кислота

и

ряд

белковых

аминокислот.

В

левой

части схемы

1 указаны

биогенетические

предшественники

основных

классов

соединений,

относимых

к

продуктамвторичного

метаболизма .

Три

предшественника: мевалонат , ацетил-КоA и аминокислоты относятся

к

продуктам

первичного обмена ; коричная

кислота –

продукт

уже

вторичного

обмена,

но

она

оказывается

необходимой

в

ходе

биохимического

синтеза флавоноидов и

различных

более

простых

природных

производных

фенилпропана,

обобщенно

называемых

фенилпропаноидами.

В

правой

колонке

схемы

перечислены

главнейшие

классы вторичных

метаболитов (цифрами

указано

приблизительное

число

индивидуальных

соединений,

выделенное

из

различных

групп

организмов).

Стрелками

показана

связь

между

теми

или

иными

соединениями

в

ходе

биохимических

реакций.

Сами

биохимические

реакции,

в

ходе

которых

одни

соединения

превращаются

в

другие,

довольно

разнообразны

и

включают

множество

стадий.

Элементы,

или

комплексы,

выделительных

тканей

встречаются

во

всех

органах.

В

зависимости

от

того,

выделяют

они

вещества

наружу

или

выделенные

вещества

остаются

внутри

растения,

их

делят

на

две

группы:

ткани

внутренней

и

наружной

секреции.

Клетки

выделительных

тканей

по

форме

обычно паренхимные и

тонкостенные.

Они

долго

остаются

живыми,

выделяя секрет .Клетки-идиобласты по

мере

накопления

большого

количества

секрета

лишаются протопласта и

стенки

их

нередко

опробковевают.

Синтез

жидких

секретов

связывают

с

деятельностью

внутриклеточных

мембран

и комплекса

Гольджи .

Поскольку

продукты вторичного

метаболизма биологически

активны

и

могут

вызвать

повреждение цитоплазмы ,

существуют

механизмы,

препятствующие

этому.

Один

из

них

– перенос

таких

веществ

в вакуоль или

в

свободное

изолированное

от

цитоплазмы

пространство

клетки.

Другой

механизм

– химическое

превращение

соединений

до

относительно

безвредных,

что,

разумеется,

не

исключает

их

последующее

выделение.

Прежде

чем

выделиться

из цитоплазмы ,

где

они

синтезируются, секретируемые

вещества преодолевают

цитоплазматические

мембраны

– плазмалемму ,

если

вещества

выделяются

в

свободное

пространство

клетки,

или тонопласт –

при

транспорте

в вакуоль .

Эволюционно

внутренние

выделительные

ткани

возникли

из ассимиляционных и запасающих ,

а

наружные

связаны

с покровными

тканями .

Клетки,

содержащие оксалат

кальция ,

изначально

выступают

как ассимиляционные или запасающие и

лишь

позднее

превращаются

в

выделительные.

Функции

выделительных

тканей

растений

существенно

отличаются

от

функций

выделительной

системы

животных.

Образующиеся

секреты

нередко

эффективно

защищают

растения

от

поедания

животными,

повреждения

насекомыми

или

патогенными

микроорганизмами.

Часто секреты ,

выступающие

из

мест

поранения

растений

при

искусственных

или

естественных

повреждениях,

играют

роль

бактерицидного

пластыря

(смолы,

бальзамы).

Выделяющиеся

в цветках ароматические

и

сахаристые

вещества

( нектар )

привлекают

насекомых-опылителей.

Наконец,

накапливающиеся

в

разного

рода

вместилищах

секретированные

вещества

могут

вновь

вовлекаться

в

процесс метаболизма и

в

этом

случае

выступают

в

роли

запасных

веществ. Клетки-идиобласты ,

особенно

содержащиеоксалат

кальция ,

приобретают

значение

мест

длительного

“захоронения”

токсичных

для

растения

веществ

или

веществ,

полностью

исключенных

из

метаболизма.

Вещества,

полностью

исключающиеся

из

метаболизма,

удаляются

из

растения

при

опадении

листьев,

слущивании

корки

и

т.п.

Это

основной

путь

избавления

от

“шлаков”.

Судьба

секретирующих

клеток

различна.

Иногда

они

остаются

живыми

длительное

время.

При

этом

секреция

осуществляется

путем

пассивного

или

активного

транспорта

либо экзоцитоза .

В

иных

случаях

при

секреции

происходит

повреждение

клетки.

Выделение

наружу

выработанного секрета сопровождается

выбросом

части цитоплазмы ,

но

отделяется

только

безъядерная

часть

клетки.

Наконец,

известны

случаи,

когда

клетка

полностью

дегенерирует

и

иногда

вместе

с

выработанным

ею

продуктом

выделяется

в

окружающую

среду

(например,

солевые

волоски

некоторых галофитов и

слизистые

клетки корневого

чехлика ).

Выделение

капельно-жидкой

воды

характерно

для

многих

растений

и

осуществляется

через гидатоды .

Ткани

внутренней

секреции

могут

быть

представлены

отдельными клетками-идиобластами , вместилищами

выделений , смоляными

ходами , эфирномасляными

каналами и млечниками ( рис.

49 ).

24)

Ка́мбий (от лат. cambium —

обмен,

смена),

образовательная

ткань

в

стеблях

и корнях преимущественно

двудольных

и

голосеменныхрастений,

дающая

начало

вторичным

проводящим

тканям

и

обеспечивающая

рост

их

в

толщину.

Сезонные

изменения

активности

камбия

обусловливают

образование

годичных

колец древесины.

образовательная

ткань

(Меристема)

в

корнях

и

стеблях

преимущественно

двудольных

и

голосеменных

растений.

К.

расположен

однорядным

цилиндрическим

слоем

(на

поперечном

срезе

—

в

виде

кольца).

В

результате

деятельности

К.

происходит

прирост

осевых

органов

в

толщину.

Он

образует

кнаружи

вторичную

флоэму

(См. Флоэма)

(луб)

и

кнутри

—

вторичную

ксилему

(См. Ксилема)

(древесину).

К.

возникает

из

клеток

прокамбия

(См. Прокамбий),

лежащих

между

первичными

флоэмой

и

ксилемой.

В

образовании

К.

в

корнях

большое

значение

имеет Перицикл.

В

листьях

К.

нет,

если

же

он

есть,

то

его

деятельность

рано

затухает.

По

форме

клетки

К.

прозенхимные

—

удлинённо-заострённые

(на

концах

скошены),

таблитчатые,

расположены

по

длине

органа

(рис.

1).

Оболочки

клеток

К.

мягкие,

целлюлозные,

имеют

первичные

поровые

поля

с

плазмодесмами

(См. Плазмодесмы)

Клетки

К.

делятся,

видоизменяясь

в

клетки

луба

(кнаружи

от

К.)

или

древесины

(кнутри

от

К.)

(рис.

2).

Обычно

древесины

образуется

в

несколько

раз

больше,

чем

луба.

В

результате

деления

некоторых

клеток

К.

образуются

мелкие

клетки:

это

—

лубо-древесинные

лучи

(рис.

3),

производящие

в

одну

сторону

лубяную,

в

др.—

древесинную

часть

луча.

На

осень

и

зиму

деятельность

К.

прекращается

(в

умеренных

широтах).

Периодичность

деятельности

К.

вызывает

образование

годичных

колец

(См. Годичные

кольца).

В

зависимости

от

характера

деления

клеток

К.

различают

ярусный

и

неярусный

К.

У

некоторых

двудольных

(например,

у

свёклы)

в

стеблях

и

корнях

образуются

последовательно

кольцами

к

периферии

дополнительные

слои

К.

(поликамбиальность).

О

К.,

образующем

пробку,

см. Феллоген, Перидерма.

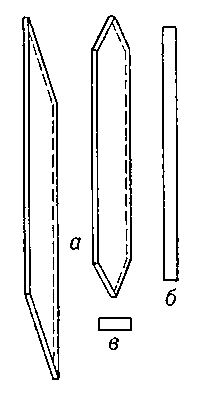

Рис.

1. Схема

прозенхимной

клетки

камбия:

а

—

продольный

тангентальный

разрез;

б

—

продольный

радиальный

разрез;

в

—

поперечный

разрез.

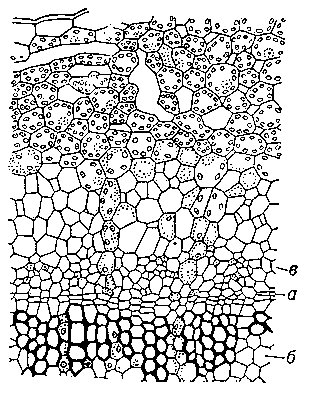

Рис.

2. Часть

поперечного

разреза

стебля

льна:

а

—

камбий;

б

—

древесина;

в

—

луб.

Рис.

3. Клетки

камбия,

разделившиеся

на

клетки

лубо-древесинного

луча.

25)

Хлоре́нхима,

или хлорофилоноснаяпаренхима — ассимиляционная ткань сосудистых

растений,

состоящая

изпаренхимных клеток,

вдоль

тонких

стенок

которых

одним

слоем

располагаются хлоропласты,

не

затеняя

друг

друга.

В

некоторых

руководствах

ассимиляционную

ткань

рассматривают

как

разновидность

основной

паренхимы.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

17.05.201525.76 Mб13Философия. Стёпин.pdf

- #

Источник