Сосуды и соединительные линии

Соединительные линии (СЛ) – это трубная проводка, в которой возможно врезка разделительных сосудов и сосудов для сборки конденсата, газа, воздуха. В зависимости от технологической среды применяют СЛ: стальные, газовые, бесшовные для пара, воды, воздуха и газов; из не ржавеющей стали, ПВХ, полиэтилена, винипласта, пластмассы. Их диаметр 10-12 мм (внутренний).

Разделительные сосуды используют для передачи давления дифманометру через разделительную жидкость, которая заливается в дифманометр. Она имеет такую же вязкость и плотность, как агрессивная среда. Эти сосуды находятся непосредственно рядом с сужающим устройством.

Для сбора газов и конденсаторов используются специальные сосуды, которые устанавливаются в различных точках СЛ в зависимости от технологической среды.

Установка дифманометра

относительно СУ (сужающих устройств)

В зависимости от измеряемой среды, нахождения дифманометра относительно технологической трубы могут или применяются или не применяются сосуды. Этим определяется сложность монтажа.

Сосуды устанавливаются в следующих случаях:

1) Для жидкости. Дифманометр выше СУ – в верхней точке линий устанавливают газосборник с продувочными вентилями;

2) Для пара. Дифманометр выше СУ – сосуд для сборки конденсата устанавливают в нижней точке СЛ, возле трубопроводов с продуваемыми вентилями и для газов;

3) Для газа. Дифманометр ниже СУ – в нижних точках ниже СЛ устанавливают сосуды сборки конденсата.

7.9 Монтаж СУ (сужающих устройств)

Требование к монтажу СУ:

1) Устанавливают СУ на вертикальных, горизонтальных, наклонных участках трубопровода перпендикулярно к самому трубопроводу;

2) Нельзя вблизи вентилей, задвижек, поворотов;

3) Перед установкой СУ проверяют внутреннею поверхность трубопровода – не должно быть выпаян, заусенец, окалины и других дефектов;

4) Уплотняющие прокладки не должны выступать внутрь трубопровода (их внутренний диаметр на 1-2 мм меньше диаметра трубы);

5) При сборке обязательно центрируют СУ и трубопровод.

Монтаж дифманометров

1) Устанавливают СУ и СЛ;

2) Устанавливают относительно трубопровода в зависимости от возможностей строго вертикально;

3) Заполняют положительные и отрицательные камеры с рабочей средой. Для этого открывают два запорных вентиля и уравнитель. Для заполнения камеры используют сосуд ёмкости 1-1,5 литра, который подключают через резиновый шланг к клапану одной из камер. Заполняют средой до тех пор, пока жидкость не будет вытекать из импульсной трубки. Аналогичным путём заполняют следующую камеру. После чего закрывают уравнительный вентиль;

4) Подключают СЛ через резьбовые соединения;

5) С помощью медных проводов осуществляют связь с вторичным прибором КСД;

6) Проверяют по шкале КСД установку на нуль. Для этих целей закрывают запорные вентили и открывают уравнительный вентиль. Если нуль не установлен регулируют положение сердечника;

7) В рабочем состоянии запорные вентили открыты, а уравнительный закрыт.

Требование к монтажу трубных проводов

1) Трубы крепятся с помощью скоб или хомутов;

2) В зависимости от давления применяют трубные проводки низкого и высокого давления. Соединяются резьбовыми соединениями, сварка только по проекту;

3) Если длина труб до 25 см её не крепят;

4) В места поворота трубопровода крепления устанавливают по обе стороны;

5) Если трубу нельзя закрепить по длине, то находят возможность крепить её в начале и в конце.

Монтаж СЛ (соединительных линий)

1) Длина не должна быть больше 50 – 70 м;

2) Прокладывают по кратчайшему расстоянию с минимальным числом изгиба;

3) Крепиться по стенам, перекрывают с помощью скоб, кронштейнов; сварку не применяют;

4) При наличии большой разности температур используют охлаждающие и водогреющие трубные проводки;

5) СЛ всегда располагается под уклоном (1:10); для жидкости и пара уклон в сторону дифманометра, для газа и воздуха – в сторону СУ.

⑧ Система автоматического управления и регулирования (САУ, САР)

Основные понятия

РО – регулирующий орган (клапан, заслонка, вентиль, задвижка, диафрагма).

ОР – объект регулирования – это технический процесс, который управляется с помощью приборов КИП.

Р – регулятор – это прибор с помощью, которого поддерживается заданное значение измеряемой величины.

ИМ – измерительный механизм (двигатель).

Классификация регуляторов

1. По виду энергии приводящей регулятор в действие.

а) электрические;

б) пневматические – используется энергия сжатого воздуха. Применяется в пожарных и взрывоопасных помещениях;

в) гидравлические – используется энергия жидкости (масла или воды).

2. По характеру регулирующего воздействия.

а) позиционные – регулирующий орган может занимать две или три определенных положения;

б) пропорциональный (статический) – скорость перемещения регулирующего органа пропорционально скорости изменения регулируемой величины.

3. По закону регулирования – это зависимость перемещения регулирующего органа отклонения регулированного параметра.

Законы регулирования

П – пропорциональный;

И – интегральный;

ПИ – пропорционально-интегральный;

ПИФ – пропорционально-интегрально- дифференциальный.

Устройство регуляторов

Основные блоки регулятора выполняют следующие функции:

1. Задачик (З) – блок в котором устанавливается значение поддерживаемого параметра;

2. Суматор – блок в котором происходит алгебраическое суммирование заданного значения (задачик) и реального (объект регулирования).

3. Релейный блок – служит для преобразования непрерывного входного сигнала в дискретный выходной. Для формирования закона регулирования используется динамические элементы, которые представляют собой цепочки из последовательно соединённых резистора и конденсатора. Для элемента изменение выходного сигнала должно быть пропорционально его входному сигналу;

4. Для ДЭ элемента выходной сигнал пропорционален скорости изменения его входного сигнала.

Пуско-регулирующие аппараты (ПРА).

Классификация

Все ПРА являются коммутирующими аппаратами. С их помощью можно управлять работой двигателя. По назначению их делят на следующие группы:

1. Аппараты ручного управления: кнопки (с блокировкой и без блокировки), тумблер, кнопочные станции, кнопочные посты, пакетные выключатели или переключатели, рубильники;

2. Аппараты автоматического управления: магнитные пускатели, контакторы, концевые (конечные или путевые), выключатели или переключатели;

3. Аппараты защиты:

· Для защиты от токов короткого замыкания и перегрузок используются предохранители и автоматические выключатели;

· Для защиты от тепловых перегрузок используют тепловых реле.

4. Релейные аппараты:

· Промежуточное реле (для размножения электрических сигналов);

· Реле времени (управляет работой двигателя во времени).

Источник

Соединительные линии следует прокладывать с учетом взаимного расположения дифманометра и сужающего устройства, расстояния между ними, свойств измеряемой жидкости.

Недопустимо наличие участков, в которых могли бы скапливаться воздух, газы или конденсат. В связи с этим соединительные линии должны быть проложены по кратчайшему расстоянию вертикально или с уклоном к горизонтали не менее 1:10 с тем, чтобы пузырьки газа могли подняться к газосборникам, а конденсат и твердые отложения отводились в ловушки или отстойники.

Внутренний диаметр соединительных линий должен быть не менее 8 мм, их выполняют герметичными, а их изгибы — плавными.

Обе трубки надо располагать близко друг к другу во избежание их неодинакового нагрева или охлаждения, так как это может привести к дополнительной погрешности измерения. Если имеется вероятность нагрева или охлаждения трубок, их следует совместно изолировать. Если есть опасность замерзания воды в соединительных трубках, необходимо обеспечить их равномерный обогрев, при этом должна быть предотвращена возможность испарения воды в трубках.

С обоих концов каждой соединительной трубки должны находиться запорные элементы. Рекомендуется устанавливать прямоточные вентили с условным проходом, равным внутреннему диаметру соединительных линий.

Установка вентилей в трубках, соединяющих уравнительные сосуды с сужающим устройством, не допускается.

5.9. Схема установки для измерения расходов пара: дифманометр расположен ниже диафрагмы (а) и выше диафрагмы (б)

При измерении расхода пара дифманометр следует располагать ниже сужающего устройства и уравнительных конденсационных сосудов для удаления воздуха из соединительных линий (рис. 5.9, а).

Допускается дифманохметр вмонтировать выше сужающего устройства (рис. 5.9, б), но в верхней точке соединительных линий в этом случае необходимо устанавливать газосборники.

5.10. Схема установки для измерения расхода жидкости

При измерении расхода воды и неагрессивных жидкостей дифманометр рекомендуется располагать ниже сужающего устройства. Если дифманометр нужно установить выше сужающего устройства, то в верхних точках системы помещают газосборники, которые необходимы также в тех случаях, когда неосуществим односторонний уклон линий.

Для горизонтальных и наклонных трубопроводов соединительные линии подключают к нижней половине сужающего устройства.

Перед дифманометром рекомендуется устанавливать отстойные сосуды (рис. 5. 10). Установка сосудов обязательна, если из измеряемой жидкости выпадает осадок.

При измерении расхода газа дифманометр рекомендуется устанавливать выше сужающего устройства.

Если односторонний уклон линий неосуществим или дифманометр установлен ниже сужающего устройства, то в низших точках линий должны быть помещены отстойные сосуды для сбора и удаления конденсата.

Для горизонтальных и наклонных трубопроводов соединительные линии должны подключаться к верхней половине сужающего устройства.

Вспомогательные и соединительные устройства расходомеров переменного перепада давления:

- Уравнительные конденсационные сосуды

- Уравнительные сосуды

- Разделительные сосуды

- Соединительные линии

Источник

Оглавление темы “Топографическая анатомия височной области головы.”:

- Височная область головы. Топография височной области головы. Границы височной области головы. Проекция сосудов и нервов на кожу на височной области головы.

- Слои височной области головы. Мышцы височной области головы. Артерии височной области головы. Нервы височной области головы. Фасция височной области.

- Подвисочная клетчатка. Сосуды и нервы подвисочной области. Лимфатические узлы височной области головы. Переломы височной кости.

- Схема черепно-мозговой топографии. Схема Кренляйна — Брюсова. Проекция центральной борозды. Проекция средней менингеальной артерии. Проекция a. meningea media.

- Ушная раковина. Топография ушной области. Наружное ухо. Наружный слуховой проход. Стенки наружного слухового прохода.

- Область сосцевидного отростка. Топография сосцевидной области головы. Треугольник Шипо. Границы сосцевидной области.

- Слои сосцевидной области головы. Кровоснабжение сосцевидной области. Мышцы области сосцевидного отростка. Границы треугольника Шипо.

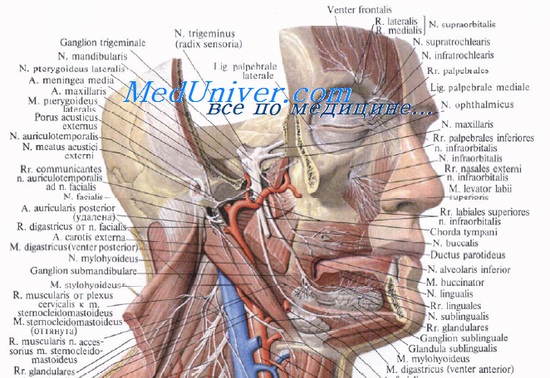

Височная область головы. Топография височной области головы. Границы височной области головы. Проекция сосудов и нервов на кожу на височной области головы.

Внешние ориентиры височной области головы. Скуловая дуга, наружный край глазницы, наружный слуховой проход.

Границы височной области головы

Височная область отграничена от глазницы скуловым отростком лобной и лобным отростком скуловой костей, от боковой области лица — скуловой дугой. Верхняя граница определяется контуром верхнего края височной мышцы.

Проекция сосудов и нервов на кожу на височной области головы

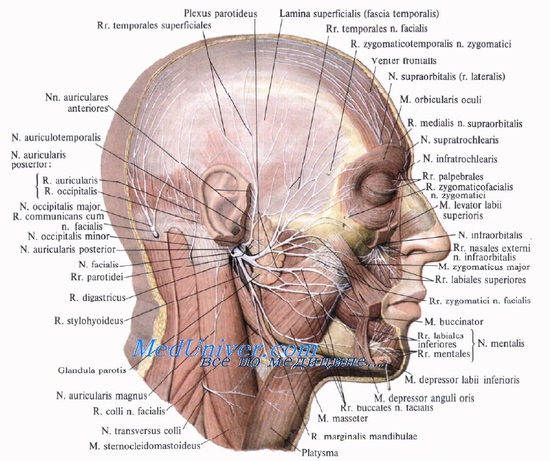

A. temporalis superficialis проецируется по вертикальной линии, проходящей кпереди от козелка.

На пересечении этой линии со скуловой дугой можно пальпировать пульсацию артерии или прижать ее при кровотечении.

Видео урок топографической анатомии височной области головы

Слои височной области головы. Мышцы височной области головы. Артерии височной области головы. Нервы височной области головы. Фасция височной области.

Кожа височной области головы тоньше, чем в лобно-теменно-затылочной области; волосяной покров сохраняется в заднем отделе области. В переднем отделе кожа тоньше и вследствие значительной рыхлости подкожного слоя может быть захвачена в складку.

Подкожная клетчатка височной области головы рыхлая, слоистая, поэтому гематомы в этой области распространяются в ширину.

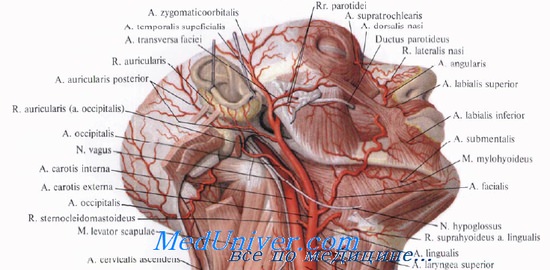

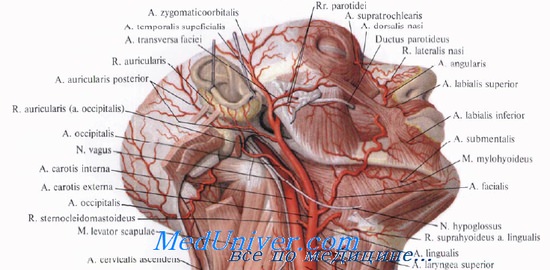

Артерии височной области головы. Нервы височной области головы

Поверхностные височные сосуды и ушно-височный нерв, n. auriculotemporalis (из III ветви тройничного нерва), выходят из толщи околоушной слюнной железы в подкожную клетчатку и поднимаются вверх кпереди от козелка (рис. 5.3). Выше скуловой дуги от a. temporalis superficialis отходит средняя височная артерия, a. temporalis media. На уровне надглазничного края поверхностная височная артерия делится на лобную и теменную ветви.

Над передней третью скуловой дуги в подкожной клетчатке от лицевого нерва к лобному брюшку m. occipitofrontalis поднимается r. frontalis, а к круговой мышце глаза — r. zygomaticus.

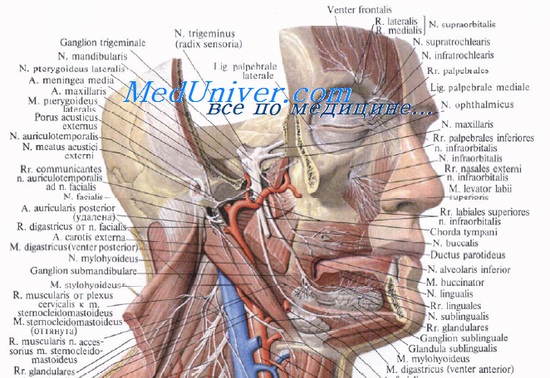

Чувствительную иннервацию височной области обеспечивают ветви тройничного нерва: n. auriculotemporalis (III ветвь) и n. zygomaticotemporalis (II ветвь), который идет из полости глазницы через одноименное отверстие в скуловой кости к коже переднего отдела височной области.

Фасция височной области

Фасция височной области, fascia temporalis, имеет вид апоневроза с веерообразно ориентированными пучками соединительнотканных волокон. Прикрепляясь к костям на границах области, по верхней височной линии, фасция замыкает сверху височную ямку. На 3—4 см выше скуловой дуги фасция расслаивается на поверхностный и глубокий листки. Поверхностный листок прикрепляется к наружной стороне скуловой дуги, а глубокий — к внутренней. Между поверхностным и глубоким листками височной фасции заключена межфасциальная (межапоневротическая) жировая клетчатка (рис. 5.4).

Под глубоким листком височной фасции, между ней и наружной поверхностью височной мышцы, располагается слой рыхлой подфасциалыюй клетчатки, продолжающийся книзу от скуловой дуги в жевательно-челюстную щель, ограниченную внутренней поверхностью m. masseter и ветвью нижней челюсти. В промежуток между передним краем височной мышцы и наружной стенкой глазницы выходит височный отросток жирового тела щеки.

Височная мышца, m. temporalis, — жевательная мышца, поднимающая нижнюю челюсть. Она начинается от надкостницы височной кости и от глубокой поверхности височной фасции. Здесь она широкая и плоская. Книзу ее пучки сходятся, она становится уже, проходит позади скуловой дуги и переходит в мощное сухожилие, которое прикрепляется не только к венечному отростку, но и к переднему краю ветви нижней челюсти.

Подвисочная клетчатка. Сосуды и нервы подвисочной области. Лимфатические узлы височной области головы. Переломы височной кости.

Между глубокой поверхностью височной мышцы в нижней ее половине и височной костью располагается глубокая подвисочная клетчатка, связанная с височно-крыловидным промежутком глубокого отдела лица и спереди с клетчаткой щечной области. Через эту клетчатку поднимаются из подвисочной ямки непосредственно по надкостнице передние и задние глубокие височные сосуды и нервы, a., v. et n. temporales profundi anteriores et posteriores. Эти артерии отходят в глубокой области лица от верхнечелюстной артерии, a. maxillaris, нервы — от n. mandibularis (Ш ветвь тройничного нерва), сейчас же по выходе его из овального отверстия, и вступают в мышцу с ее внутренней поверхности.

Глубокие височные вены впадают в крыловидное венозное сплетение, plexus pterygoideus.

Лимфа оттекает в лимфатические узлы височной области, расположенные в толще околоушной слюнной железы, — nodi parotideae profundi.

Надкостница височной области в нижнем отделе довольно прочно связана с подлежащей костью, выше ее связь с костью так же рыхла, как и в лобно-теменно-затылочной области. Чешуя височной кости очень тонка, почти не содержит diploe и легко подвергается перелому.

Ввиду того, что к внутренней поверхности височной кости прилежит a. meningea media, переломы чешуи височной кости могут сопровождаться внутричерепными кровотечениями с образованием эпи- и субдуралъныхгематом и сдавлениеммозгового вещества.

Под твердой мозговой оболочкой в пределах височной области находятся лобная, теменная и височная доли мозга, разделенные центральной, или роландовой [Rolando], и боковой, или сильвие-вой [Sylvian] бороздами. О проекции этих борозд можно судить по специально составленной схеме черепно-мозговой топографии.

Схема черепно-мозговой топографии. Схема Кренляйна — Брюсова. Проекция центральной борозды. Проекция средней менингеальной артерии. Проекция a. meningea media.

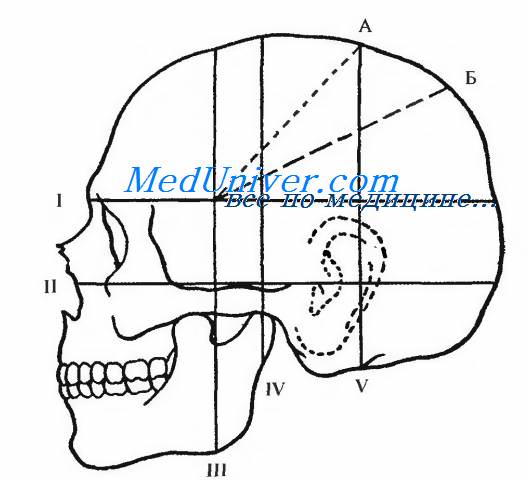

Проецирование на кожу свода черепа основных борозд и извилин больших полушарий мозга, а также ход a. meningea media и ее ветвление возможно с помощью схемы Кренляйна—Брюсовой. Сначала проводят срединную сагиттальную линию головы, соединяющую надпереносье, glabella, с protuberantia occipitalis externa. Затем наносят нижнюю горизонтальную линию, идущую через нижнеглазничный край, верхний край скуловой дуги и верхний край наружного слухового прохода. Параллельно ей от верхнего края глазницы проводят верхнюю горизонтальную линию (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Проекция центральной (ролавдовой) и латеральной (сильвиевой) борозд головного мозга (схема по Кренляйну—Брюсовой). 1 — верхняя горизонталь; II — нижняя горизонталь; III — передняя вертикаль; IV — средняя вфтикаль; V — задняя вфтикаль. А — проекция центральной (ролавдовой) борозды; Б — проекция латеральной (сильвиевой) борозды.

Три вертикальные линии проводят кверху до срединной сагиттальной линии от середины скуловой дуги (1-я), от сустава нижней челюсти (2-я) и от задней границы основания сосцевидного отростка (3-я).

Проекция центральной, sulcus centralis (роландовой), борозды соответствует линии, проведенной от точки пересечения задней вертикалью срединной сагиттальной линии вверху до места перекреста передней вертикали и верхней горизонтали. На биссектрису угла, составленного проекцией центральной борозды и верхней горизонталью, проецируется боковая (сильвиева) борозда, sulcus lateralis. Ее проекция занимает отрезок биссектрисы между передней и задней вертикальными линиями.

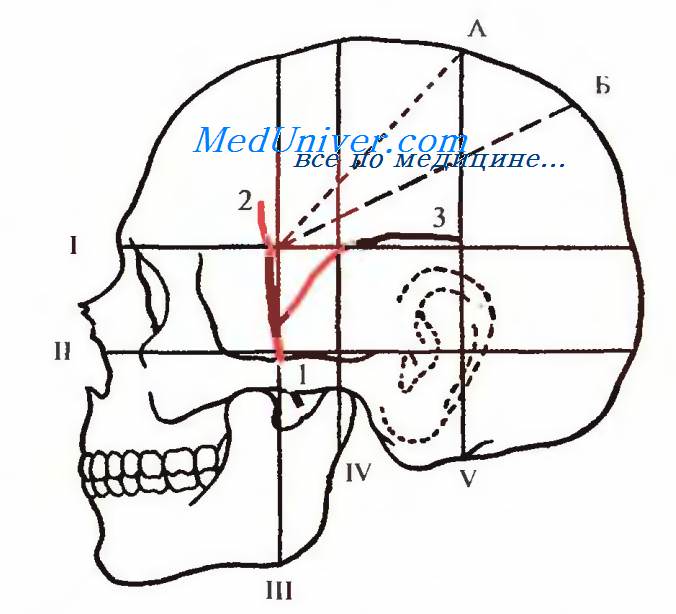

Рис. 5.6. Проекция средней менингеальной артерии (схема по Кренляйну—Брюсовой).

1 — верхняя горизонталь; II — нижняя горизонталь; III — передняя вертикаль; IV — средняя вертикаль; V — задняя вертикаль. 1 — a. meningea media;

2 — r. frontalis a meningea media; 3 — r. parietalis a. meningea media

Ствол a. meningea media проецируется на точку пересечения передней вертикали с нижней горизонталью, то есть у середины верхнего края скуловой дуги (рис. 5.6). Лобная ветвь a. meningea media проецируется на точку пересечения передней вертикали с верхней горизонталью, а теменная ветвь — на точку пересечения этой горизонтали с задней вертикалью.

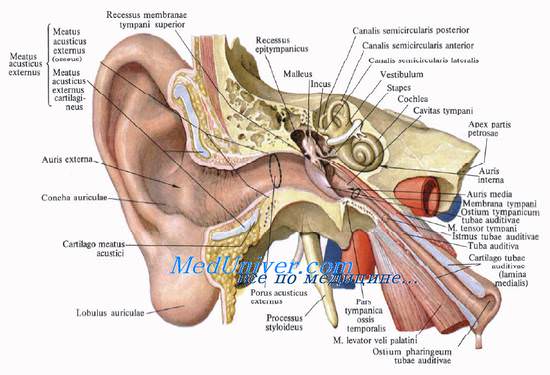

Ушная раковина. Топография ушной области. Наружное ухо. Наружный слуховой проход. Стенки наружного слухового прохода.

На границе мозгового и лицевого отделов головы располагается область ушной раковины. Вместе с наружным слуховым проходом она входит в состав наружного уха.

Наружное ухо, auris externa

Наружное ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода.

Ушная раковина, auricula, называемая обычно просто ухом, образована эластическим хрящом, покрытым кожей. Этот хрящ определяет внешнюю форму ушной раковины и ее выступы: свободный загнутый край — завиток, helix, и параллельно ему — про-тивозавиток, antihelix, а также передний выступ — козелок, tragus, и лежащий сзади него противокозелок, antitragus. Внизу ушная раковина заканчивается не содержащей хряща ушной мочкой. В глубине раковины за козелком открывается отверстие наружного слухового прохода. Вокруг него сохраняются остатки рудиментарной мускулатуры, не имеющей функционального значения.

Наружный слуховой проход. Стенки наружного слухового прохода

Наружный слуховой проход, meatus acusticus externus, состоит из хрящевой и костной частей. Хрящевая часть составляет примерно одну треть, костная — две трети длины наружного слухового прохода. В целом его длина равна 3—4 см, вертикальный размер — около 1 см, горизонтальный — 0,7—0,9 см. Проход сужается в месте перехода хрящевой части в костную. Направление слухового прохода в общем фронтальное, но образует S-образный изгиб как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Чтобы увидеть находящуюся в глубине барабанную перепонку, необходимо выпрямить слуховой проход, оттягивая ушную раковину назад, кверху и кнаружи.

Передняя стенка костной части слухового прохода располагается тотчас кзади от височно-нижнечелюстного сустава,

задняя стенка наружного слухового проход отделяет его от ячеек сосцевидного отростка,

верхняя стенка наружного слухового проход — от полости черепа,

а нижняя стенка наружного слухового проход его стенка граничит с околоушной слюнной железой.

Наружный слуховой проход отделяется от среднего уха барабанной перепонкой, membrana tympani.

Область сосцевидного отростка. Топография сосцевидной области головы. Треугольник Шипо. Границы сосцевидной области.

Область сосцевидного отростка располагается позади ушной раковины и прикрыта ею.

Границы сосцевидной области ее соответствуют очертаниям сосцевидного отростка, который хорошо прощупывается. Сверху границу образует линия, являющаяся продолжением кзади скулового отростка височной кости.

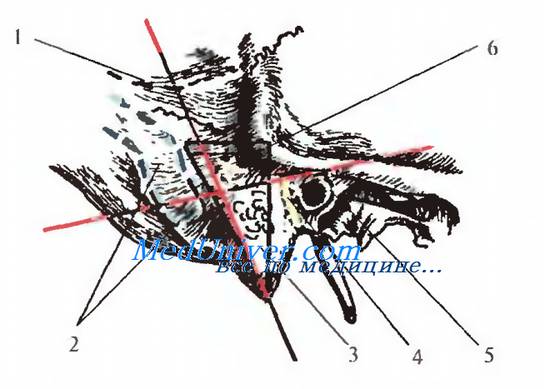

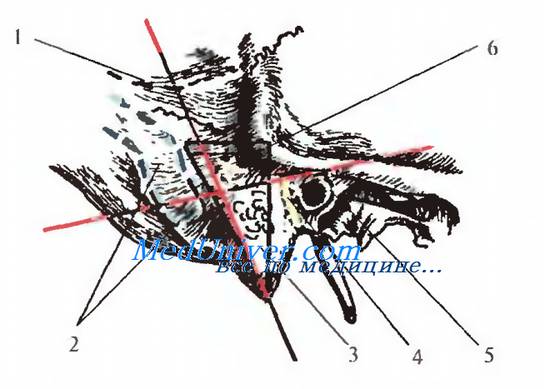

Рис. 5.7. Сосцевидная область. Треугольник Шипо. Схема.

1 — проекция задней черепной ямки; 2 — проекция сигмовидного синуса;

3 — треугольник Шипо;

4 — проекция лицевого нерва; 5 — наружное слуховое отверстие; 6 — проекция сосцевидной пещеры.

Внутрикостные образования проецируются на поверхность в четырех квадрантах (рис. 5.7).

Для построения квадрантов сосцевидной области проводят линию от вершины отростка к его основанию (снизу вверх) и перпендикулярную к ней линию на ее середине.

На передневерхний квадрант сосцевидной области проецируется пещера, antrum mastoideum, на передненижний — костный канал лицевого нерва, canalis facialis, на задневерхний — задняя черепная ямка и на задненижний квадрант проецируется сигмовидный венозный синус.

Слои сосцевидной области головы. Кровоснабжение сосцевидной области. Мышцы области сосцевидного отростка. Границы треугольника Шипо.

Кожа сосцевидной области в переднем отделе области (ближе к ушной раковине) более тонка, чем в заднем.

В подкожной клетчатке сосцевидной области проходят задние ушные артерия и вена, a. et v. auriculares posteriores, задняя ветвь большого ушного нерва, n. auricularis magnus (чувствительная ветвь от шейного сплетения), а также задний ушной нерв, n. auricularis posterior (ветвь лицевого нерва).

Под собственной фасцией сосцевидной области, являющейся продолжением фасции грудино-ключично-сосцевидной мышцы, или поверх нее расположены сосцевидные лимфатические узлы, nodi mastoideae. Они собирают лимфу от лобно-теменно-затылочной области, с задней поверхности ушной раковины, от наружного слухового прохода и барабанной перепонки.

Под фасцией и мышцами сосцевидной области, начинающимися от сосцевидного отростка (m. sternocleidomastoideus, заднее брюшко m. digastricus и m. splenitis), в борозде на медиальной стороне отростка проходит затылочная артерия, a. occipitalis, направляющаяся к мягким тканям затылочной области.

Надкостница сосцевидной области прочно сращена с наружной поверхностью сосцевидного отростка, за исключением гладкой треугольной площадки, где надкостница легко отслаивается. Этот участок выделяют под названием треугольника Шипо (см. рис. 5.7).

Рис. 5.7. Сосцевидная область. Треугольник Шипо. Схема:

1 — проекция задней черепной ямки; 2 — проекция сигмовидного синуса;

3 — треугольник Шипо;

4 — проекция лицевого нерва; 5 — наружное слуховое отверстие; 6 — проекция сосцевидной пещеры.

Границами треугольника Шипо являются спереди задний край наружного слухового прохода и spina suprameatica, сзади — crista mastoidea, а сверху — горизонтальная линия, проведенная кзади от скулового отростка височной кости. В пределах треугольника Шипо производят трепанацию сосцевидного отростка при мастоидитах и хроническом воспалении среднего уха.

На глубине 1,5—2 см здесь находится сосцевидная пещера, antrum mastoideum, сообщающаяся посредством aditus ad antrum с барабанной полостью. Верхняя стенка отделяет пещеру от средней черепной ямки. Спереди от пещеры располагается нижний отдел канала лицевого нерва. К задней стенке близко подходит сигмовидный венозный синус.

У задней границы треугольника Шипо находится сосцевидное отверстие, foramen mastoideum, через которое в полость черепа проходит сосцевидная эмиссарная вена, связывающая поверхностные вены с сигмовидным синусом твердой мозговой оболочки.

Видео урок топографической анатомии сосцевидной области и треугольника Шипо

– Вернуться в оглавление раздела “Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 12.9.2020

Источник