Сосуды имеются у голосеменных

Спешу обрадовать, мы добрались до изучения семенных растений! К ним относятся голосеменные и покрытосеменные (цветковые). До этого размножение шло только с помощью спор: у мхов, папоротников, хвощей и плаунов – высших споровых растений. Настало время открыть новую интересную главу этой книги, посвященную растениям, которые размножаются с помощью удивительного изобретения природы – семени.

Голосеменные – распространенная древняя группа растений, включающая небольшое число видов. Главной особенностью данной группы являются “голо” (то есть открыто) лежащие семяпочки и, в дальнейшем, развивающиеся из них семена. Иными словами, у голосеменных растений отсутствуют замкнутые вместилища для семян.

На примере типичного представителя – сосны обыкновенной, относящейся к классу хвойных, поговорим о характерных чертах данного класса и голосеменных растений в целом.

Общие признаки

- Деревья и кустарники

Все голосеменные представлены древесными формами: деревьями и кустарниками. Травы отсутствуют.

- Хвоинки

Хвоинки (хвоя) – игольчатые видоизменения листьев. Сохраняются долгие годы, у некоторых сосен до 45 лет. Хвоя лиственниц опадает ежегодно.

- Древесина хорошо развита

Древесина голосеменных обладает большим запасом механической прочности. Это связано с ее особенностями: она состоит из трахеид с окаймленными порами, паренхима развита слабо. Либриформ (древесные волокна) и настоящие сосуды отсутствуют (исключение – гнетовые, имеют сосуды). Клетки-спутницы во флоэме также отсутствуют.

В древесине и коре имеются каналы, заполненные смолой. Однако, есть исключения – у гинкго смола не образуется вовсе.

Несколько веков назад в России целенаправленно создавались и охранялись, так называемые, корабельные рощи. Это, прежде всего, требовалось для флота, так как мачты кораблей изготавливали из сосен, отвечающих всем требованиям – корабельных (гладкий, твердый и прочный прямой ствол с минимальным количеством сучков и смолы).

- Размножение семенами

Семяпочки и развивающиеся из них семена лежат “голо”, открыто, для них нет закрытых вместилищ, отсутствует завязь. В сравнении с высшими споровыми растениями, размножение семенами ставит голосеменных на более высокий уровень организации.

Голосеменным растениям для размножения не требуется вода, опыление у них происходит с помощью ветра. Этот процесс перестал быть зависимым от капельно-жидкой среды, как было у мхов и у папоротников. Благодаря этому голосеменные получили большое преимущество и смогли расселиться по всей Земле, в том числе в засушливых районах. Они господствовали в юрском периоде, когда климат стал более сухим и жарким.

Обитают голосеменные в местах с холодным климатом и достаточным количеством влаги. Имеются виды, обитающие в жарких странах: растение вельвичия удивительная обитает в пустынях южной Африки.

Строение и жизненный цикл

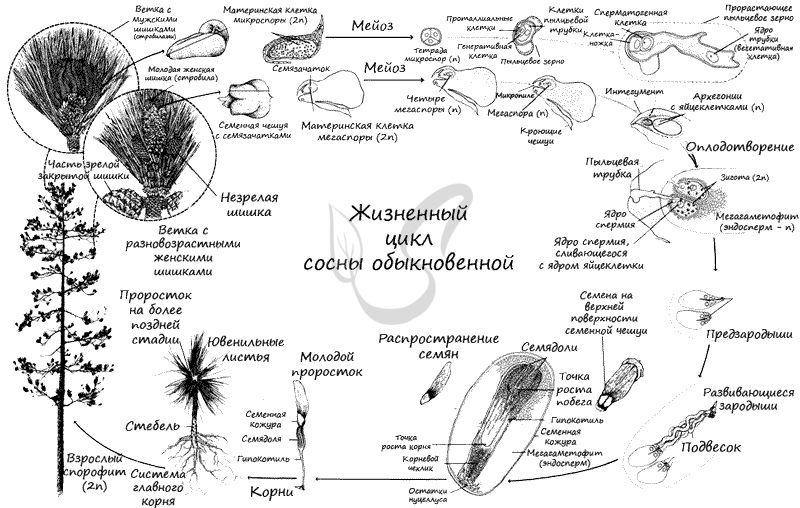

Жизненный цикл голосеменных состоит из чередования бесполого поколения – спорофита (диплоиден, 2n), и полового поколения – гаметофита (гаплоиден, n). Господствует (доминирует) в цикле спорофит (2n) – это взрослое растение сосны.

Голосеменные относятся к разноспоровым, как и все семенные растения. Они образуют разные споры: крупные женские (мегаспоры) и мелкие мужские (микроспоры). Образуются они в спорангиях, расположенных на спорофиллах, которые собраны в стробилы (шишки) – от лат. strobilus – сосновая шишка.

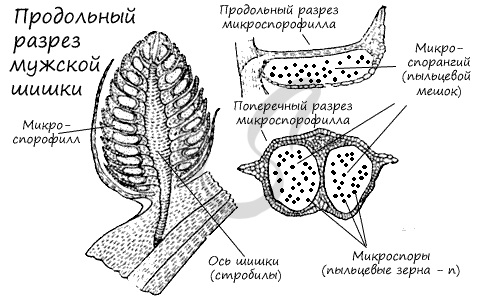

Мужские шишки (стробилы)

К концу весны у основания молодых побегов образуются мужские шишки (стробилы) – мелкие, собранные в тесные группы, желтого цвета. Чешуи мужских шишек представляют собой микроспорофиллы. Микроспорофиллы – гомологи тычинок, которые крепятся к оси каждой шишки спирально, с нижней стороны, и имеют два пыльцевых мешка – мироспорангия.

Образование мужского гаметофита

Из материнских клеток (2n) в микроспорангии путем мейоза образуются 4 микроспоры (n). Строение микроспоры следующее: она покрыта экзиной (от гр.exo снаружи, вне) – наружная оболочка, изнутри интиной (от лат. intus внутри) – внутренней оболочкой. В составе микроспоры имеются также два воздухоносных мешка, образованных в результате отслоения экзины от интины и возникновения полости между ними.

Микроспора делится, не покидая спорангия, преобразуется в заросток. При делении из ядра микроспоры образуются две клетки. Одна из них превращается в две заростковые клетки (протоллиальные – от греч. проталлиум – заросток) – быстро отмирают и исчезают. Их функция до конца не изучена.

Из другой клетки в ходе митоза также образуются две: антеридиальная, из которой развиваются мужские половые клетки – спермии (неподвижные, без жгутиков в отличие от сперматозоидов), и более крупная вегетативная клетка, из которой в дальнейшем формируется пыльцевая трубка.

Мужской гаметофит сильно упрощен, антеридии отсутствуют. Формируется он прямо внутри микроспоры, которая в итоге превращается в пыльцевое зерно. Совокупность пыльцевых зерен называется пыльца.

При вскрытии (нарушении целостности) микроспорангия, или пыльцевого мешка, пыльца высыпается во внешнюю среду и достигает женской шишки, где, в результате опыления, внутри семязачатка происходит дальнейшее развитие мужского гаметофита.

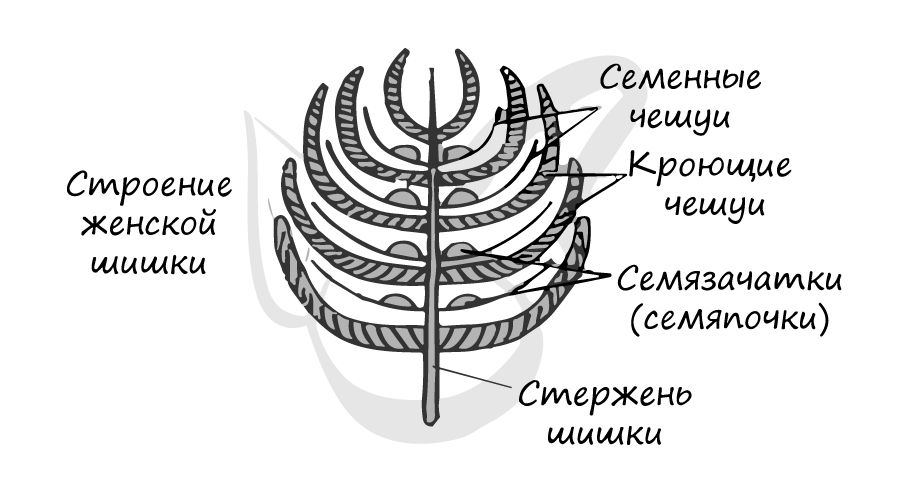

Образование женского гаметофита

На тех же самых соснах, где расположены мужские шишки, лежат и женские. Весной на верхушке молодого побега появляются мелкие (около 5 мм) красноватые шишки – это женские шишки (стробилы). Состоят они из оси (стержня) , на котором располагаются две чешуи: кроющая и семенная. На верхней стороне у основания семенной чешуи лежат два семязачатка.

Кроющая чешуя представляет собой видоизмененный лист, в его пазухе находится семенная чешуя. Семенная чешуя – видоизмененный боковой побег.

Женские шишки (стробилы)

Именно открыто расположенные семязачатки (семяпочки) служат причиной, по которой этот отдел растений называется – голосеменные.

В женских шишках, в отличие от мужских, каждая чешуя гомологична целой мужской шишке (стробилу). То есть одна чешуя – целой мужской шишке, а не отдельным ее микроспорофиллам (чешуям)!

Молодой семязачаток состоит из нуцеллуса, интегумента и фуникулуса. Нуцеллус (от лат. nucella – орешек) – центральная часть семяпочки, соответствующая мегаспорангию. Интегумент (от лат. integumentum покрывало) – покров семяпочки, вырастающий из ее центральной части – нуцеллуса. В зрелом семени интегумент преобразуется в семенную кожуру. Фуникулус (от лат. funiculus канатик, верёвка) или семяножка – часть семязачатка, соединяющая его с мегаспорофиллом (семенным чешуями).

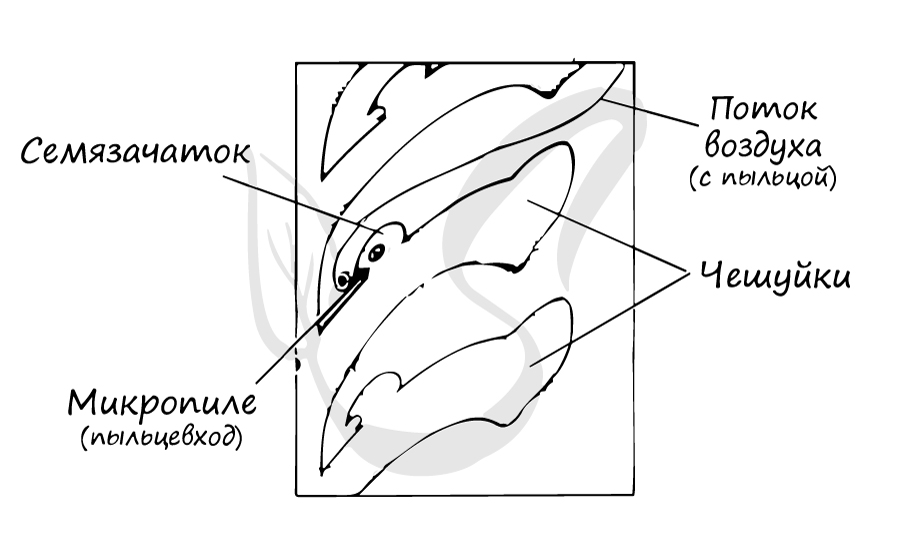

На интегументе около вершины располагается микропиле (пыльцевход) – через него после опыления пыльцевая трубка проникает в нуцеллус. Между интегументом и нуцеллусом имеется густая жидкость, выступающая из микропиле. Подсыхая, она втягивается внутрь семязачатка и затягивает вместе с собой пыльцу, осевшую на ней.

Образование женского гаметофита

В средней части обособляется спорогенная клетка (2n) (археспориальная – от греч. arche начало и sporá семя). В результате ее митотического деления образуются материнские клетки спор – спороциты (2n), однако и сама археспориальная клетка может выступать в роле спороцита, минуя стадию митоза. Спороциты (2n) делятся мейозом на четыре гаплоидные (n) мегаспоры.

Три мегаспоры отмирают, остается одна, которая многократно делится митозом и формирует эндосперм – запасное питательное вещество. Обратите на этот факт особое внимание: у голосеменных эндосперм гаплоидный (n) и образуется до оплодотворения. Такой эндосперм называется – первичный, он соответствует женскому гаметофиту.

Как и мужской, женский гаметофит весьма упрощен и заключен внутри мегаспоры. На верхушке женского гаметофита (мегагаметофита) образуется архегоний с яйцеклеткой (n). У гнетовых архегонии отсутствуют.

Жизненный цикл

На спорофите (2n) в микроспорангиях из материнских клеток (2n) путем мейоза образуются микроспоры (n). Из микроспоры формируется пыльцевое зерно. Пыльца (пыльцевые зерна (n)) с помощью ветра попадает в женские шишки, где улавливается густой жидкостью между интегументом и нуцеллусом, выступающей из микропиле. Жидкость засасывает пыльцу внутрь семязачатка на нуцеллус (в пыльцевую камеру). После того, как опыление произошло, микропиле зарастает. Чешуи шишки смыкаются и склеиваются смолой.

Семязачатки в этот момент еще не готовы к оплодотворению, так что от момента опыления до оплодотворения проходит около 13 месяцев. За это время в семязачатке формируется эндосперм, женская шишка увеличивается до 3-4 см и приобретает зеленую окраску.

Оказавшись на мегаспорангии, наружная оболочка пыльцевого зерна (экзина) разрывается, из вегетативной клетки в направлении архегония начинает расти пыльцевая трубка. Антеридиальная клетка делится на генеративную (спермагенную) и клетку-ножку антеридия (функция последней до сих пор не изучена). Спермагенная клетка попадает в пыльцевую трубку, а из нее – в архегоний.

Непосредственно перед оплодотворением спермагенная клетка делится на два спермия (n), один из которых отмирает, а другой сливается с яйцеклеткой (n). Образуется зигота (2n), из которой формируется и растет зародыш благодаря эндосперму – запасу питательных веществ.

Окончательно созревают семена к осени на второй год после опыления, к этому моменту женские шишки увеличиваются в размерах до 6 см. Зеленая окраска меняется на серую, чешуйки расходятся и семена, образовавшиеся из семязачатков, высыпаются. Из семени прорастает взрослое растение – спорофит (2n). Цикл замыкается.

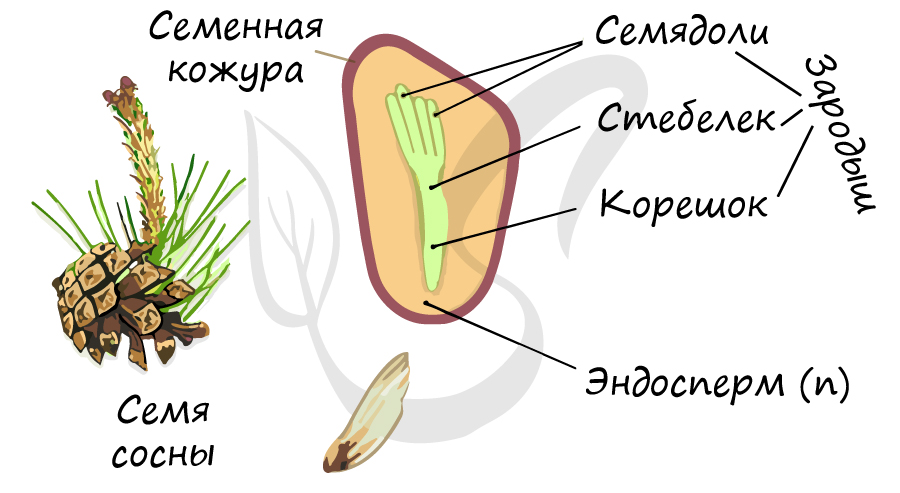

Строение семени

Семя голосеменных состоит из:

- Семенной кожуры

Семенная кожура, защищающая семя от пересыхания и неблагоприятных факторов внешней среды, образована разросшимся интегументом.

- Зародыша

Зародыш (2n) формируется в результате митотического деления образовавшейся зиготы. Состоит из зародышевого корешка, стебелька и почечки.

- Семядолей

Число семядолей у голосеменных различается – от 2 до 15. Семядоли имеют доступ к запасным питательным вещества (эндосперму).

- Запас питательных веществ

Запасные питательные вещества накапливаются в эндосперме (n). Особенностью в строении семени голосеменных, по сравнению с семенем покрытосеменных (цветковых) является наличие гаплоидного эндосперма (n). Не забывайте, что эндосперм у голосеменных это производное мегагаметофита (n), исходя из этого становится понятно, почему ткань гаплоидна. У цветковых, в отличие от голосеменных, эндосперм триплоиден (3n).

Фитонциды

Фитонциды (от греч. phyton – растение и лат. caedo – убиваю) – образуемые растениями, биологически активные вещества, убивающие или приостанавливающие размножение других организмов, главным образом – микробов. Обычно выделяются растениями в газообразном виде, к примеру, аллицин у лука и чеснока. Наличие фитонцидов играет крайне важную роль в формировании устойчивости растения к грибным заболеваниям.

Фитонциды имеют медицинское значение, из них изготавливаются некоторые препараты. За лето гектар лиственного леса выделят 2 кг фитонцидов, хвойного – 5 кг, можжевельника – 30 кг! Санатории часто располагаются в сосновых борах, где наблюдается повышенная концентрация фитонцидов. Вдыхание такого воздуха очень полезно при заболеваниях дыхательной системы инфекционной природы (когда возбудителями являются бактерии, грибы).

Значение голосеменных

Трудно переоценить значение голосеменных для человека, они очень важны. Голосеменные – источники высококачественной древесины, продуктов ее переработки. Являются звеном в цепи питания (продуцентами), основой многих биоценозов. Хвойные растения в больших количествах выделяют фитонциды, имеющие медицинское значение. Из смолы хвойных получают канифоль, скипидар, лаки. Кедровых орехи – это семена нескольких видов растений из рода сосна, которые употребляют в пищу.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Голосеменны́е расте́ния (лат. Gymnospérmae) – древняя группа семенных растений, появившаяся в верхнем девоне, около 370 млн лет назад[источник не указан 811 дней].

Название указывает на главную отличительную черту этих растений, a именно на то, что семяпочки, а затем и развивающиеся из них семена не имеют, в отличие от покрытосеменных, замкнутого вместилища. Завязь обычно имеет вид простой чешуи, на которой сидит одна или несколько семечек; иногда же и эта чешуя не развивается.

Термин «gymnospérmae» предложен в 1825-1827 годах шотландским ботаником Робертом Броуном (открывателем «броуновского движения»)[1], впервые подробно остановившимся на принципиальных различиях между голосеменными и покрытосеменными. Русскоязычный термин «голосеменные» введён в практику, вероятно, проф. А. Н. Бекетовым[2].

Голосеменные включают более 1100 современных видов.

Классификация[править | править код]

Ранее голосеменные растения выделялись в специальный класс Gymnospermae, вначале в рамках семенных растений (в составе отдела Spermatophyta, 1882-1952), позже – в составе сосудистых растений (в составе отдела Tracheophyta, 1950-1981). Этот класс включал хвойные и подобные им растения, в том числе несколько групп вымерших растений, известных только по ископаемым остаткам.

Несмотря на то, что голосеменные растения явным образом отличны от других групп высших растений (папоротникообразных и цветковых), ископаемые остатки длительное время служили доказательством того, что покрытосеменные произошли от голосеменных предков, что делало таксон голосеменных парафилетичным (современная кладистика пытается определять лишь такие таксоны, которые являлись бы монофилетическими – с прослеживающейся привязкой к общему предку и включающие всех потомков этого общего предка). Вместе с тем, некоторые исследования ДНК показывают, что голосеменные, возможно, являются монофилетической группой[3].

Современные семенные растения обычно разделяют на пять таксонов одного ранга (в современных публикациях чаще в качестве такого ранга используют класс), при этом по отношению к совокупности четырёх групп нецветковых растений для отделения их от группы цветковых (покрытосеменных) растений применяют термин «голосеменные», не рассматривая при этом его в качестве таксона[3]:

- Класс Гинкговые (Ginkgoopsida)

- Класс Гнетовые (Gnetopsida)

- Класс Саговниковые, или Цикадовые (Cycadopsida)

- Класс Хвойные (Pinopsida)

- Класс Цветковые (Покрытосеменные) (Magnoliopsida)

Последняя классификации голосеменных, представленных в современной флоре Земли, приводится в работе Christenhusz et al. (2011).[4] В работе представлены 12 семейств, сгруппированные в 83 рода с общей численностью группы в 1080 видов (Christenhusz & Byng 2016[5]).

Подкласс Cycadidae[en]

- Порядок Cycadales

- Семейство Саговниковые: Cycas

- Семейство Замиевые: Dioon, Bowenia, Macrozamia, Lepidozamia, Encephalartos, Stangeria, Ceratozamia, Microcycas, Zamia.

Подкласс Ginkgoidae[en]

- Порядок Гинкговые

- Семейство Ginkgoaceae: Ginkgo

Подкласс Gnetidae[en]

- Порядок Вельвичиевые

- Семейство Вельвичиевые: Welwitschia

- Порядок Gnetales

- Семейство Gnetaceae: Gnetum

- Порядок Ephedrales

- Семейство Ephedraceae: Ephedra

Подкласс Pinidae[en]

- Порядок Сосновые

- Семейство Сосновые: Cedrus, Pinus, Cathaya, Picea, Pseudotsuga, Larix, Pseudolarix, Tsuga, Nothotsuga, Keteleeria, Abies

- Порядок Araucariales

- Семейство Араукариевые: Araucaria, Wollemia, Agathis

- Семейство Подокарповые или Ногоплодниковые: Phyllocladus, Lepidothamnus, Prumnopitys, Sundacarpus, Halocarpus, Parasitaxus, Lagarostrobos, Manoao, Saxegothaea, Microcachrys, Pherosphaera, Acmopyle, Dacrycarpus, Dacrydium, Falcatifolium, Retrophyllum, Nageia, Afrocarpus, Podocarpus

- Порядок Cupressales

- Семейство Сциадопитисовые: Sciadopitys

- Семейство Кипарисовые: Cunninghamia, Taiwania, Athrotaxis, sequoia, Sequoia, Sequoiadendron, Cryptomeria, Glyptostrobus, Taxodium, Papuacedrus, Austrocedrus, Libocedrus, Pilgerodendron, Widdringtonia, Diselma, Fitzroya, Callitris (включая Actinostrobus и Neocallitropsis), Thujopsis, Thuja, Fokienia, Chamaecyparis, Callitropsis, Cupressus, Juniperus, Xanthocyparis, Calocedrus, Tetraclinis, Platycladus, Microbiota

- Семейство Тисовые: Austrotaxus, Pseudotaxus, Taxus, Cephalotaxus, Amentotaxus, Torreya

К голосеменным относят также несколько групп вымерших растений, в том числе:

- Беннетитовые, или Беннеттитопсиды (Bennettitopsida)[6][7]. Эту группу либо рассматривают как таксон в ранге класса[6][7], либо включают в состав Саговниковых в ранге порядка (Bennettitales)

- Семенные папоротники, или Птеридоспермы. Эту группу рассматривают как таксон либо в ранге отдела (Pteridospermatophyta), либо в ранге класса (Pteridospermae[7], или Lyginopteridopsida – Лигиноптеридопсиды[6])

Устаревшие или упрощенные классификации[править | править код]

Иногда современные семенные растения рассматриваются как группа, состоящая из двух таксонов в ранге отдела[6][7]:

- Отдел Голосеменные (Pinophyta, или Gymnospermae), состоящий из четырёх указанных выше классов

- Отдел Цветковые (Покрытосеменные) (Magnoliophyta)

Иногда голосеменные рассматриваются как группа, состоящая из четырёх таксонов в ранге отдела:[источник не указан 1134 дня]

- Отдел Гинкговые (Ginkgophyta)

- Отдел Гнетовые (Gnetophyta)

- Отдел Саговниковые (Cycadophyta)

- Отдел Хвойные (Pinophyta)

Современные голосеменные[править | править код]

До настоящего времени сохранилось очень мало видов голосеменных (по информации базы данных The Plant List (2013) – немногим более 1100[8]), лишь представители хвойных являются доминирующими в некоторых типах растительности[3].

См. также[править | править код]

- Семейства голосеменных и Роды голосеменных (списки по данным The Plant List)

- Список угрожаемых видов голосеменных

Примечания[править | править код]

- ↑ C.M.Goveil. Gymnosperms. – Meerut: Krishna Prakashan , 2007. – С. 7. – ISBN 8182830540.

- ↑ Бекетов А. Н. Голосеменные // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890-1907.

- ↑ 1 2 3 Страсбургер, 2007.

- ↑ Christenhusz, M.J.M.; Reveal, J.L.; Farjon, A.; Gardner, M.F.; Mill, R.R.; Chase, M.W. A new classification and linear sequence of extant gymnosperms (англ.) // Phytotaxa : journal. – 2011. – Vol. 19. – P. 55-70.

- ↑ Christenhusz, M. J. M.; Byng, J. W. The number of known plants species in the world and its annual increase (англ.) // Phytotaxa : journal. – Magnolia Press, 2016. – Vol. 261, no. 3. – P. 201-217. – doi:10.11646/phytotaxa.261.3.1.

- ↑ 1 2 3 4 Фёдоров (ред.), 1978.

- ↑ 1 2 3 4 Яковлев и др., 2008.

- ↑ Gymnosperms // The Plant List (2013). Version 1.1. (англ.) (Проверено 15 февраля 2015)

Литература[править | править код]

- Кадерайт Й. В. Система Spermatophytina // Ботаника. Учебник для вузов: в 4 т. = Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. Begründet von E. Strasburger, F. Noll, H. Schenck, A. F. W. Schimper. / 35. Auflage neubearbeitet von Peter Sitte, Elmar W. Weiler, Joachim W. Kadereit, Andreas Bresinsky, Christian Körner / П. Зитте, Э. В. Вайлер, Й. В. Кадерайт, А. Брезински, К. Кёрнер; на основе учебника Э. Страсбургера [и др.]; пер. с нем. Е. Б. Поспеловой, К. Л. Тарасова, Н. В. Хмелевской. – 35-е немецкое издание. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – Т. 3. Эволюция и систематика / под ред. А. К. Тимонина, И. И. Сидоровой. – С. 399-415. – 576 с. – 3000 экз. – ISBN 978-5-7695-2741-8. – ISBN 978-5-7695-2746-3 (Т. 3) (рус.), ISBN 3-8274-1010-X (Elsevier GmbH) – УДК 58(075.8)

- Козубов Г. М., Муратова Е. Н. Современные голосеменные. – Л.: Наука, 1986

- Яковлев Г. П., Челомбитько В. А., Дорофеев В. И. Ботаника: учебник для вузов / под ред. Р. В. Камелина. – 3-е издание испр. и доп. – СПб. : СпецЛит, 2008. – С. 44-45, 365-384. – 687 с. – 3000 экз. – ISBN 978-5-299-00385-7.

- Жизнь растений. В 6-ти т. / Гл. ред. Ал. А. Фёдоров. – М. : Просвещение, 1978. – Т. 4. Мхи. Плауны. Хвощи. Папоротники. Голосеменные растения. Под ред. И. В. Грушвицкого и С. Г. Жилина. – С. 257-420. – 447 с. – 300 000 экз.

Ссылки[править | править код]

- База данных по голосеменным растениям (англ.)

Источник