Сосуды это клетки чего

У этого термина существуют и другие значения, см. Сосуд.

Сосу́ды (трахеи) — проводящие элементы ксилемы, представляющие собой длинные полые трубки, образованные одним рядом клеток (члеников) со сквозными отверстиями (перфорациями) на поперечных стенках, по которым происходит массовое передвижение веществ.

Строение[править | править код]

Сосуды растений (трахеи) состоят из многих клеток, которые называются члениками сосуда. Членики расположены друг над другом, образуя длинную полую трубку. Поперечные перегородки между члениками растворяются, и возникают перфорации (сквозные отверстия). По таким полым трубкам растворы передвигаются значительно легче, чем по трахеидам. Каждый сосуд может состоять из огромного числа члеников, поэтому средняя длина сосудов — несколько сантиметров (иногда до 1 м и больше). Самые совершенные сосуды состоят из широких коротких члеников, диаметр которых превышает длину, а в перфорационных пластинках имеется одно крупное отверстие (простая перфорация). Сосуды менее специализированные состоят из более длинных и узких члеников, поперечные стенки между которыми наклонены. Перфорационные пластинки имеют несколько отверстий, расположенных друг над другом (лестничная перфорация) или в беспорядке (сетчатая перфорация).

Развитие сосуда[править | править код]

Членики сосуда образуются из продольного ряда клеток и вначале представлены расположенными друг над другом живыми паренхимными тонкостенными клетками, полость которых заполнена цитоплазмой с крупным ядром.

Первичная оболочка члеников сосудов состоит из микрофибриллярной фазы и матрикса, заполняющего промежутки между пространственно организованными микрофибриллами целлюлозы. В оболочке молодых члеников сосуда преобладают компоненты матрикса и вода. В связи с этим они могут удлиняться и разрастаться в ширину, протопласт вакуолизируется и занимает постенное положение.

Ещё до завершения роста начинается отложение слоёв вторичной оболочки. Каждый из слоёв отличается направлением ориентации микрофибрилл, характерным для данного типа элементов ксилемы. В тех участках первичной оболочки, где позднее образуются перфорации, вторичная оболочка не откладывается, но за счёт разбухания пектинового вещества межклеточной пластинки эти участки несколько утолщаются.

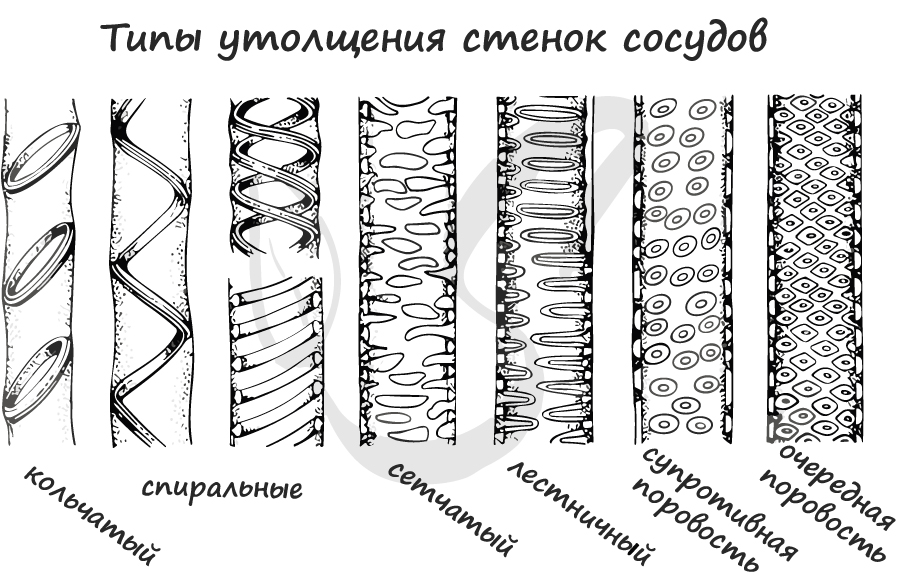

В самых ранних по времени образования трахеальных элементах вторичная оболочка может иметь форму колец, не связанных друг с другом (кольчатые сосуды). Позднее появляются трахеальные элементы со спиральными утолщениями, затем с лестничными утолщениями (сосуды с утолщениями, которые могут быть охарактеризованы как плотные спирали, витки которых связаны между собой).

Сосуды с относительно небольшими округлыми участками первичной оболочки, не прикрытыми изнутри вторичной оболочкой, называют пористыми.

Вторичная оболочка, а иногда и первичная, как правило, лигнифицируются, то есть пропитываются лигнином. Это придает им дополнительную прочность, но ограничивает возможности дальнейшего роста органа в длину. Одновременно с одревеснением боковых клеток сосуда идет процесс разрушения поперечных стенок между члениками: они ослизняются и постепенно исчезают. Так формируется перфорация. Вокруг перфорации всегда сохраняется остаток продырявленной стенки в виде ободка (перфорационный поясок).

После образования перфорации протопласт отмирает, его остатки в виде бородавчатого слоя выстилают стенки трахеальных элементов (трахеид и члеников сосудов). В результате последовательных структурных изменений формируется сплошная полая трубка сосуда, полость которой заполняется водой.

Механизм действия[править | править код]

Механизм поступления воды в трахеальные элементы и проведения её ко всем частям растения сложен. Основная масса воды поступает в растение через корневые волоски. В силу т. н. корневого давления вода проходит к водопроводящим элементам корня, поднимается к листьям и испаряется с их поверхности наружу через устьица (транспирация).

Сосуды заполнены водой. По мере того, как вода движется по сосудам, в столбе воды создаётся натяжение. Оно передаётся вниз по стеблю на всём пути от листа к корню благодаря сцеплению (когезии) молекул воды. Молекулы стремятся «прилипнуть» друг к другу в силу своей полярности, а затем удерживаются вместе за счёт водородных связей. Кроме того, они стремятся прилипнуть к стенкам сосудов под действием сил адгезии. Натяжение в сосудах ксилемы достигает такой силы, что может тянуть весь столб воды вверх, создавая массовый поток. При этом прочность стенкам обеспечивают целлюлоза и лигнин.

Литература[править | править код]

- Атлас по анатомии растений: учеб. пособие для вузов / Бавтуто Г. А., Ерёмин В. М., Жигар М. П.. — Мн.: Ураджай, 2001. — 146 с. — (Учеб. и учеб. пособия для вузов). — ISBN 985-04-0317-9.

Источник

«В природе нет ничего бесполезного» – Мишель де Монтень

Только вдумайтесь в мощь проводящей ткани! Ведь ей приходится поднимать воду и растворенные в ней минеральные вещества от тончайших волосков корня

до клеток листа. Самое высокое дерево на нашей планете, вечнозеленая секвойя по имени Гиперион, растет на севере Калифорнии и достигает (на 2017 год) – 117 метров в высоту.

И вода по проводящим тканям преодолевает 117 метров высоты у этого растения, от корней к листьям! Она передвигается по структурам проводящих тканей против

силы тяжести, и сегодня вы узнаете о секрете, который таит это уникальное явление.

Запомните, чтобы глубоко изучить любую науку, нужно восхищаться ей, уметь удивляться и проявлять любопытство в этой сфере. В ботанике это можно делать

самыми разными путями: вы можете посетить ботанический сад, или, к примеру, приобрести микроскоп и рассматривать ткани и органы растений, самостоятельно приготавливая

микропрепараты.

Это действительно важно, поэтому я останавливаюсь на этом. Сам я получаю и всегда призываю своих учеников получать искреннее удовольствие от погружения в науку.

Надеюсь, что и вы разделите эту радость новых интересных знаний, я приложу к этому все усилия. Итак, начнем изучать проводящие ткани.

Проводящие ткани можно сравнить с кровеносной системой человека, которая пронизывает весь наш организм, доставляя питательные вещества к клеткам и удаляя продукты

обмена веществ из них.

Как уже было сказано, эти ткани служат для передвижения по организму растения растворенных питательных веществ. Имеется два направления тока: от корней к листьям

(восходящий ток) и от листьев к корням (нисходящий ток).

Логическим путем можно угадать многие научные факты, даже не зная их. К примеру, чем представлен восходящий ток? Что поднимается от корней к листьям? Это конечно же

вода и растворенные в ней минеральные вещества, они движутся по сосудам и трахеидам проводящей ткани – ксилемы (древесины).

От листьев к корням спускаются органические вещества, образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях, они движутся по ситовидным трубкам проводящей ткани – флоэмы (луба).

Несмотря на то, что настоящие проводящие ткани впервые появились у папоротникообразных, но у мхов в наличии имеются водоносные клетки, благодаря которым они могут накапливать воду, которая в процентном соотношении может составить до 25% от их массы. По этой причине во время Первой мировой войны мох сфагнум использовали в качестве перевозочного материала. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами.

В состав и ксилемы, и флоэмы входят как живые, так и мертвые клетки. Однако отметим, что в ксилеме мертвые клетки преобладают.

Ксилема (древесина)

Обеспечивает восходящий ток (от корней к листьям) воды и растворенных в ней минеральных солей. В толще проводящей ткани находятся отнюдь не только те самые трахеиды и

сосуды, ее пронизывают многочисленные механические волокна – древесинные, обеспечивающие каркасность и прочность. В ксилеме содержатся также запасающие структуры,

представленные древесинной паренхимой, где накапливаются питательные вещества. Давайте разберемся из каких гистологических элементов состоит ксилема.

- Трахеиды

- Сосуды

- Древесинные волокна (либриформ)

- Паренхимные клетки (древесинная паренхима)

Эволюционно наиболее древние структуры. Представлены прозенхимными (вытянутые, с заостренными концами), мертвыми клетками. Через них осуществляется передвижение

и фильтрация растворов из нижележащей трахеиды в вышележащую. Их одревесневшая утолщенная клеточная стенка имеет разнообразные формы: пористую,

спиралевидную, кольчатую.

Длинные трубки, представляющие собой слияние отдельных мертвых клеток “члеников” в единый “сосуд”. Ток жидкости идет из нижележащих отделов в вышележащие

благодаря отверстиям (перфорациям) между клетками, составляющими сосуд. Так же, как и у трахеид, утолщения клеточных стенок у сосудов бывает самых разных форм.

Во время роста растения проводящие ткани также претерпевают морфологические изменения. Изначальная длина сосуда меняется, благодаря своему строению

он растягивается и обеспечивает ток воды и минеральных солей.

Полагают, что эволюционно эти волокна берут начало от трахеид. Они не проводят воду, имеют более узкий просвет и отличаются хорошо выраженной

клеточной стенкой, которая придает ксилеме механическую прочность.

Эти клетки составляет обкладку вокруг сосуда, имеют одревесневшие оболочки с порами, которым соответствуют окаймленная пора со стороны сосуда. То есть сюда из сосуда могут поступать органические вещества и формировать запасы, которые в дальнейшем пригодятся растению.

Флоэма (луб)

Образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях продукты необходимо доставить в те части растения, где есть потребность в питательных веществах: конусы нарастания,

подземные части, или “складировать” на будущее в семенах и плодах. Флоэма обеспечивает нисходящий ток органических веществ в растении, доставляя их по месту назначения. До 90% всех перемещаемых веществ по флоэме составляет углевод – дисахарид сахароза.

Эта ткань представлена ситовидными трубками, генез (от греч. genesis – происхождение) которых различается: первичная флоэма дифференцируется из прокамбия, вторичная

флоэма – из камбия. Несмотря на различия генеза, клеточный состав описанных тканей идентичен.

Разберемся с компонентами, которые входят в состав флоэмы:

- Ситовидные элементы

- Склеренхимные элементы (лубяные волокна)

- Паренхимные элементы (лубяная паренхима)

Это живые клетки, обеспечивающие основной транспорт. Особо стоит выделить ситовидные трубки, образованные множеством безъядерных клеток – “члеников”, соединенных в единую цепь. Между “члениками” имеются поперечные перегородки с порами, благодаря которым содержимое из вышележащих клеток поступает в нижележащие. Эти перегородки похожи на сито – вот откуда берется название ситовидных трубок 🙂

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки) также заслуживают нашего особого внимания. Они примыкают к боковым стенкам ситовидных трубок, из этих клеток через перфорации (поры) АТФ

и нуклеиновые кислоты попадают в ситовидные трубки, создавая нисходящий ток. Таким образом, клетки-спутницы контролируют деятельность

ситовидных трубок.

Пронизывают флоэму, придавая ей опору. Часть клеток отмирает, что характерно для данной группы тканей.

Обеспечивают радиальный транспорт веществ из проводящих тканей в рядом расположенные живые клетки других прилежащих тканей.

По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают.

Отмершие ситовидные трубки постепенно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

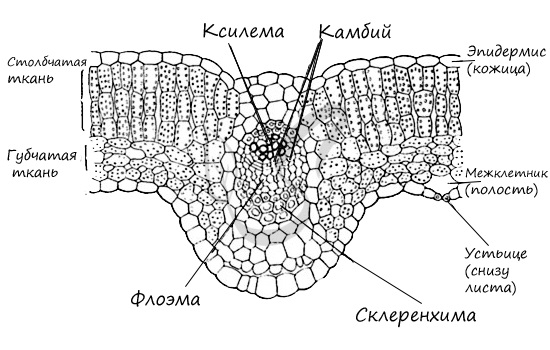

Ниже вы найдете продольный срез тканей растения, изучите его.

Жилка

Это сосудисто-волокнистый пучок, образованный ксилемой и флоэмой. Ксилема располагается сверху, флоэма – снизу. Над пучком и под ним располагаются уголковая или пластинчатая

колленхима, прилежащая к эпидерме и выполняющая опорную функцию. Склеренхима может располагаться участками или вокруг этих жилок. Жилки развиваются из прокамбия,

располагаются в центральном осевом цилиндре. Существует два вида жилок:

- Открытые

- Закрытые

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка камбия. Этот факт обуславливает возможность образования дополнительного объема

ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения органа. Такие пучки можно

обнаружить во всех органах двудольных растений.

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий. Невозможно образования новых элементов проводящих тканей, ксилемы и флоэмы.

Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях однодольных растений.

Верхняя часть жилки представлена ксилемой, нижняя флоэмой. Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань

– склеренхима. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима – выполняет опорную функцию.

Как вода поднимается от корней к листьям, против силы тяжести?

Запомните, что вода и растворенные в ней минеральные соли поступают в растение благодаря слаженной работе двух концевых двигателей: нагнетающего корневого и

присасывающего листового.

- Корневое давление

- Транспирация

Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют корневым давлением. Величина его обычно составляет от 30 до 150 кПа. В основе этого явления лежит осмос:

клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды, что создает более высокое давление, чем в почвенном растворе, и последний начинает притягиваться

в сосуды.

Работа верхнего концевого двигателя заключается в транспирации – испарении воды с поверхности листа. Представим себе длинный сосуд с жидкостью от корневых

волосков до клеток листа. Далее проведите следующий мысленный эксперимент: из верхнего конца трубки жидкость все время удаляется путем испарения, то есть место

освобождается и это создает притягивающую силу для жидкости расположенной ниже, она поднимается наверх, на место испарившейся жидкости.

Присасывающее действие транспирации передается корням в форме гидродинамического натяжения, которое связывает между собой работу обоих двигателей.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Проводящая ткань — вид тканей растений, служащих для передвижения по организму растворённых питательных веществ. У многих высших растений она представлена проводящими элементами (сосудами и ситовидными трубками). В стенках проводящих элементов есть поры и сквозные отверстия, облегчающие передвижение веществ от клетки к клетке.

Проводящая ткань образует в теле растения непрерывную разветвлённую сеть, соединяющую все его органы в единую систему — от тончайших корешков до молодых побегов, почек и кончиков листа.

Происхождение[править | править код]

Учёные считают, что возникновение тканей связано в истории Земли с выходом растений на сушу. Когда часть растения оказалась в воздушной среде, а другая часть (корневая) — в почве, появилась необходимость доставки воды и минеральных солей от корней к листьям, а органических веществ от листьев к корням. Так в ходе эволюции растительного мира возникло два типа проводящих тканей — древесина и луб. По древесине (по трахеидам и сосудам) вода с растворёнными минеральными веществам поднимается от корней к листьям — это водопроводящий, или восходящий, ток. По лубу (по ситовидным трубкам) образовавшиеся в зелёных листьях органические вещества поступают к корням и другим органам растения — это нисходящий ток.

Значение[править | править код]

Проводящие ткани растений — это ксилема (древесина) и флоэма (луб). По ксилеме (из корня в стебель) идёт восходящий ток воды с растворёнными в ней минеральными солями. По флоэме — более слабый и медленный ток воды и органических веществ.

Значение древесины

Ксилема, по которой идёт сильный и быстрый восходящий ток, образована мёртвыми, разными по величине клетками. Цитоплазмы в них нет, стенки одревеснели и снабжены многочисленными порами. Представляют собой цепочки из прилегающих друг к другу длинных мёртвых водопроводящих клеток. В местах соприкосновения у них имеются поры, по которым и передвигаются растворы из клетки в клетку по направлению к листьям. Так устроены трахеиды.

У цветковых растений появляются и более совершенные проводящие ткани — сосуды. В сосудах поперечные стенки клеток в большей или меньшей степени разрушаются. Таким образом, сосуды — это полые трубки, образованные множеством мёртвых трубчатых клеток (члеников). По таким сосудам растворы передвигаются ещё быстрее. Помимо цветковых, другие высшие растения имеют только трахеиды.

Значение луба

В силу того, что нисходящий ток более слабый, клетки флоэмы могут оставаться живыми. Они образуют ситовидные трубки — их поперечные стенки густо пронизаны отверстиями. Ядер в таких клетках нет, но они сохраняют живую цитоплазму. Ситовидные трубки остаются живыми недолго, чаще 2-3 года, изредка — 10-15 лет. На смену им постоянно образуются новые ситовидные трубки.

Визуализация[править | править код]

Интересный метод визуализации проводящей системы деревьев предложили В. И. Иванов-Омский и Е. И. Иванова. Они использовали коронный разряд, или, точнее, эффект Кирлиана. Этим методом у осины, например, обнаружены эллипсовидные на срезе конгломераты сосудов[1].

См. также[править | править код]

- Концентрический пучок

- Коллатеральный пучок

- Биколлатеральный пучок

- Радиальный пучок

Примечания[править | править код]

- ↑ Иванов-Омский В.И., Иванова Е.И. Фотографирует разряд: древесный водопровод // Природа. — 2013. — № 3. — С. 14-19.

Источник

Содержание:

- Что такое сосуды?

- Кровеносные сосуды человека

- Функциональные группы сосудов

- Заболевания кровеносных сосудов

- К какому врачу обращаться?

Что такое сосуды?

Сосуды – трубковидные образования, которые простилаются по всему телу человека и по которым движется кровь. Давление в системе кровообращения очень велико, поскольку система замкнута. По такой системе кровь достаточно быстро циркулирует.

По истечении многих лет на сосудах образуются препятствия для передвижения крови – бляшки. Это образования с внутренней стороны сосудов. Таким образом, сердце должно интенсивнее качать кровь, чтобы преодолеть преграды в сосудах, что нарушает работу сердца. В этот момент сердце уже не может доставлять кровь к органам тела и не справляется с работой. Но на этой стадии ещё можно вылечиться. Сосуды очищаются от солей и холестериновых наслоений.

При очищении сосудов возвращается их эластичность и гибкость. Уходят многие болезни, связанные с сосудами. К таковым относят склероз, боли в голове, склонность к инфаркту, паралич. Восстанавливается слух и зрение, уменьшается варикозное расширение вен. Приходит в норму состояние носоглотки.

Кровеносные сосуды человека

Кровь циркулирует по сосудам, которые составляют большой и малый круг кровообращения.

Все кровеносные сосуды состоят из трех слоев:

Внутренний слой сосудистой стенки образуют клетки эндотелия, поверхность сосудов внутри гладкая, что облегчает продвижение крови по ним.

Средний слой стенок обеспечивает прочность кровеносных сосудов, состоит их мышечных волокон, эластина и коллагена.

Верхний слой сосудистых стенок составляют соединительные ткани, он отделяет сосуды от близлежащих тканей.

Артерии

Стенки артерий более прочные и толстые, чем у вен, так как кровь продвигается по ним с большим давлением. Артерии разносят кровь, насыщенную кислородом, от сердца к внутренним органам. У мертвецов артерии пустые, что обнаруживается при вскрытии, поэтому раньше считалось, что артерии – это воздухоносные трубки. Это отразилось и на названии: слово «артерия» состоит из двух частей, в переводе с латыни первая часть “аеr” означает воздух, а “tereo” – содержать.

В зависимости от строения стенок различают две группы артерий:

Эластический тип артерий – это сосуды, расположенные ближе к сердцу, к ним относится аорта и её крупные разветвления. Эластический каркас артерий должен быть настолько прочным, чтобы выдерживать давление, с которым кровь выбрасывается в сосуд от сердечных сокращений. Противостоять механическому воздействию и растяжению помогает волокна эластина и коллагена, составляющие каркас средней стенки сосуда.

Благодаря упругости и прочности стенок эластических артерий кровь непрерывно поступает в сосуды и обеспечивается постоянная её циркуляция для питания органов и тканей, снабжения их кислородом. Левый желудочек сердца сокращается и с силой выбрасывает большой объем крови в аорту, её стенки растягиваются, вмещая в себя содержимое желудочка. После расслабления левого желудочка кровь в аорту не поступает, давление ослабляется, и кровь из аорты поступает в другие артерии, на которые она разветвляется. Стенки аорты обретают прежнюю форму, так как эластино-коллагеновый каркас обеспечивает их упругость и сопротивление растяжению. Кровь продвигается по сосудам непрерывно, поступая небольшими порциями из аорты после каждого сердечного сокращения.

Упругие свойства артерий также обеспечивают передачу колебаний по стенкам сосудов – это свойство любой упругой системы при механических воздействиях, в роли которого выступает сердечный толчок. Кровь ударяется в упругие стенки аорты, а они передают колебания по стенкам всех сосудов тела. Там, где сосуды подходят близко к коже, эти колебания можно ощутить, как слабую пульсацию. На основе этого явления основаны методы измерения пульса.

Артерии мышечного типа в среднем слое стенок содержат большое количество волокон гладкой мускулатуры. Это необходимо для обеспечения циркуляции крови и непрерывности её движения по сосудам. Сосуды мышечного типа расположены дальше от сердца, чем артерии эластического типа, поэтому сила сердечного толчка в них ослабевает, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение крови необходимо сокращение мышечных волокон. При сокращении гладкой мускулатуры внутреннего слоя артерий, они сужаются, а при их расслаблении – расширяются. В результате кровь продвигается по сосудам с постоянной скоростью и своевременно поступает в органы и ткани, обеспечивая их питание.

Еще одна классификация артерий определяет их расположение по отношению к органу, кровоснабжение которого они обеспечивают. Артерии, которые проходят внутри органа, образуя разветвляющуюся сеть, называются интраорганными. Сосуды, расположенные вокруг органа, до вхождения в него называются экстраорганными. Боковые ветки, которые отходят от одного или разных артериальных стволов, могут снова соединяться или разветвляться на капилляры. В месте их соединения до начала ветвления на капилляры эти сосуды называют анастомозом или соустьем.

Артерии, которые не имеют анастомоза с соседними сосудистыми стволами, называют конечными. К таким, например, относятся артерии селезенки. Артерии, которые образуют соустья, называют анастомозирующими, к этому типу относится большинство артерий. У конечных артерий больше риск закупорки тромбом и высокая предрасположенность к инфаркту, в результате которого может омертветь часть органа.

В последних разветвлениях артерии очень истончаются, такие сосуды называют артериолами, а артериолы уже переходят непосредственно в капилляры. В артериолах есть мышечные волокна, которые выполняют сократительную функцию и регулируют поступление крови в капилляры. Слой гладкомышечных волокон в стенках артериол очень тонкий, в сравнении с артерией. Место разветвления артериолы на капилляры называется прекапилляром, тут мышечные волокна не составляют сплошной слой, а расположены диффузно. Ещё одно отличие прекапилляра от артериолы – отсутствие венулы. Прекапилляр даёт начало многочисленным ветвлениям на мельчайшие сосуды – капилляры.

Капилляры

Капилляры – мельчайшие сосуды, диаметр которых варьируется от 5 до 10 мкм, они имеются во всех тканях, являясь продолжением артерий. Капилляры обеспечивают тканевой обмен и питание, снабжая все структуры организма кислородом. Для того, чтобы обеспечивать передачу кислорода с питательными веществами из крови в ткани, стенка капилляров настолько тонкая, что состоит всего из одного слоя клеток эндотелия. Эти клетки обладают высокой проницаемостью, поэтому сквозь них растворенные в жидкости вещества поступают в ткани, а продукты метаболизма возвращаются в кровь.

Количество работающих капилляров в разных участках тела различается – в большом количестве они сконцентрированы в работающих мышцах, которые нуждаются в постоянном кровоснабжении. Например, в миокарде (мышечном слое сердца) на одном квадратном миллиметре обнаруживается до двух тысяч открытых капилляров, а в скелетных мышцах на ту же площадь приходится несколько сотен капилляров. Не все капилляры функционируют одновременно – многие из них находятся в резерве, в закрытом состоянии, чтобы начать работать при необходимости (например, при стрессе или увеличении физических нагрузок).

Капилляры анастомозируют и, разветвляясь, составляют сложную сеть, основными звеньями которой являются:

Артериолы – разветвляются на прекапилляры;

Прекапилляры – переходные сосуды между артериолами и собственно капиллярами;

Истинные капилляры;

Посткапилляры;

Венулы – места перехода капилляр в вены.

В каждом типе сосудов, составляющих эту сеть, действует собственный механизм передачи питательных веществ и метаболитов между содержащейся в них кровью и близлежащими тканями. За продвижение крови и её поступление в мельчайшие сосуды отвечает мускулатура более крупных артерий и артериол. Кроме того, регуляция кровотока осуществляется также мышечными сфинктерами пре- и посткапилляров. Функция этих сосудов в основном распределительная, тогда как истинные капилляры выполняют трофическую (питательную) функцию.

Вены

Вены – это другая группа сосудов, функция которой, в отличие от артерий, заключается не в доставке крови к тканям и органам, а в обеспечении её поступления в сердце. Для этого движение крови по венам происходит в обратном направлении – от тканей и органов к сердечной мышце. Ввиду различия функций, строение вен несколько отличается от строения артерий. Фактор сильного давления, которое кровь оказывает на стенки сосудов, в венах проявляется гораздо меньше, чем в артериях, поэтому эластино-коллагеновый каркас в стенках этих сосудов слабее, в меньшем количестве представлены и мышечные волокна. Именно поэтому вены, в которых не поступает кровь, спадаются.

Аналогично с артериями, вены широко разветвляются, образуя сети. Множество микроскопических вен сливаются в единые венозные стволы, которые ведут к самым крупным сосудам, впадающим в сердце.

Продвижение крови по венам возможно благодаря действию на нее отрицательного давления в грудной полости. Кровь продвигается по направлению присасывающей силы в сердце и грудную полость, кроме того, её своевременный отток обеспечивает гладкомышечный слой в стенках сосудов. Движение крови от нижних конечностей вверх затруднено, поэтому в сосудах нижней части тела мускулатура стенок развита сильнее.

Чтобы кровь продвигалась к сердцу, а не в обратном направлении, в стенках венозных сосудов расположены клапаны, представленные складкой эндотелия с соединительнотканным слоем. Свободный конец клапана беспрепятственно направляет кровь в направлении сердца, а отток обратно перегораживается.

Большинство вен проходят рядом с одной или несколькими артериями: возле небольших артерий обычно расположено две вены, а рядом с более крупными – одна. Вены, которые не сопровождают какие-либо артерии, встречаются в соединительной ткани под кожей.

Питание стенок более крупных сосудов обеспечивают артерии и вены меньших размеров, отходящие от того же ствола или от соседних сосудистых стволов. Весь комплекс расположен в окружающем сосуд соединительнотканном слое. Эта структура называется сосудистым влагалищем.

Венозные и артериальные стенки хорошо иннервированы, содержат разнообразные рецепторы и эффекторы, хорошо связанные с руководящими нервными центрами, благодаря чему осуществляется автоматическая регуляция кровообращения. Благодаря работе рефлексогенных участков кровеносных сосудов обеспечивается нервная и гуморальная регуляция метаболизма в тканях.

Функциональные группы сосудов

Всю кровеносную систему по функциональной нагрузке разделяют на шесть разных групп сосудов. Таким образом, в анатомии человека можно выделить амортизирующие, обменные, резистивные, емкостные, шунтирующие и сфинктерные сосуды.

Амортизирующие сосуды

К этой группе, в основном, относятся артерии, в которых хорошо представлен слой эластиновых и коллагеновых волокон. В нее входят самые крупные сосуды – аорта и легочная артерия, а также прилегающие к этим артериям участки. Эластичность и упругость их стенок обеспечивает необходимые амортизирующие свойства, благодаря которым сглаживаются систолические волны, возникающие при сердечных сокращениях.

Рассматриваемый эффект амортизации также называют Windkessel-эффектом, что на немецком языке означает «эффект компрессионной камеры».

Для наглядной демонстрации этого эффекта используют следующий опыт. К ёмкости , которая наполнена водой, присоединяют две трубки, одна из эластичного материала (резина), а другая из стекла. Из твердой стеклянной трубки вода выплескивается резкими прерывистыми толчками, а из мягкой резиновой – вытекает равномерно и постоянно. Этот эффект объясняется физическими свойствами материалов трубки. Стенки эластичной трубки под действием давления жидкости растягиваются, что приводит к возникновению так называемой энергии эластического напряжения. Таким образом, кинетическая энергия, появляющаяся вследствие давления, превращается в потенциальную энергию, повышающую напряжение.

Кинетическая энергия сердечного сокращения действует на стенки аорты и крупных сосудов, которые от нее отходят, вызывая их растяжение. Эти сосуды образуют компрессионную камеру: кровь, поступающая в них под давлением систолы сердца, растягивает их стенки, кинетическая энергия преобразуется в энергию эластического напряжения, что способствует равномерному продвижению крови по сосудам в период диастолы.

Артерии, расположенные дальше от сердца, относятся к мышечному типу, их эластичный слой выражен меньше, в них больше мышечных волокон. Переход от одного типа сосуда к другому происходит постепенно. Дальнейший ток крови обеспечивается сокращением гладкой мускулатуры мышечных артерий. В тоже время, гладкомышечный слой крупных артерий эластического типа практически не влияет на диаметр сосуда, что обеспечивает стабильность гидродинамических свойств.

Резистивные сосуды

Резистивные свойства обнаруживаются у артериол и концевых артерий. Эти же свойства, но в меньшей мере, характерны для венул и капилляров. Резистентность сосудов зависит от площади их поперечного сечения, а у концевых артерий хорошо развит мышечный слой, регулирующий просвет сосудов. Сосуды с небольшим просветом и толстыми прочными стенками оказывают механическое сопротивление току крови. Развитая гладкая мускулатура резистивных сосудов обеспечивает регуляцию объемной скорости крови, контролирует кровоснабжение органов и систем за счет сердечного выброса.

Сосуды-сфинктеры

Сфинктеры расположены в концевых отделах прекапилляров, при их сужении или расширении происходит изменение количества работающих капилляров, обеспечивающих трофику тканей. При расширении сфинктера капилляр переходит в функционирующее состояние, у неработающих капилляров сфинктеры сужены.

Обменные сосуды

Капилляры – это сосуды, выполняющие обменную функцию, осуществляющие диффузию, фильтрацию и трофику тканей. Капилляры не могут самостоятельно регулировать свой диаметр, изменения просвета сосудов происходит в ответ на изменения в сфинктерах прекапилляров. Процессы диффузии и фильтрации происходят не только в капиллярах, но и в венулах, так что эта группа сосудов также относится к обменным.

Емкостные сосуды

Сосуды, которые выступают в качестве резервуаров для больших объемов крови. Чаще всего к емкостным сосудам относятся вены – особенности их строения позволяют вмещать больше 1000 мл крови и выбрасывать её по мере необходимости, обеспечивая стабильность кровообращения, равномерный ток крови и полноценное кровоснабжение органов и тканей.

У человека, в отличие от большинства других теплокровных животных, нет специальных резервуаров для депонирования крови, из которых она могла бы выбрасываться по мере необходимости (у собак, например, эту функцию выполняет селезенка). Накапливать кровь для регуляции перераспределения её объемов по организму могут вены, чему способствует их форма. Уплощенные вены вмещают в себя большие объемы крови, при этом не растягиваясь, но приобретая овальную форму просвета.

К емкостным сосудам относятся крупные вены в области чрева, вены в подсосочковом сплетении кожи, вены печени. Функцию депонирования больших объемов крови могут также выполнять легочные вены.

Шунтирующие сосуды

Шунтирующие сосуды представляют собой анастомоз из артерий и вен, когда они находятся в открытом состоянии, кровообращение в капиллярах существенно уменьшается. Шунтирующие сосуды разделяют на несколько групп согласно их функции и особенностям строения:

Присердечные сосуды – к ним относятся артерии эластического типа, полые вены, легочный артериальный ствол и легочная в