Сосуды это соединительная ткань

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 19 октября 2020; проверки требуют 3 правки.

Рыхлая соединительная ткань (микроскопический снимок)

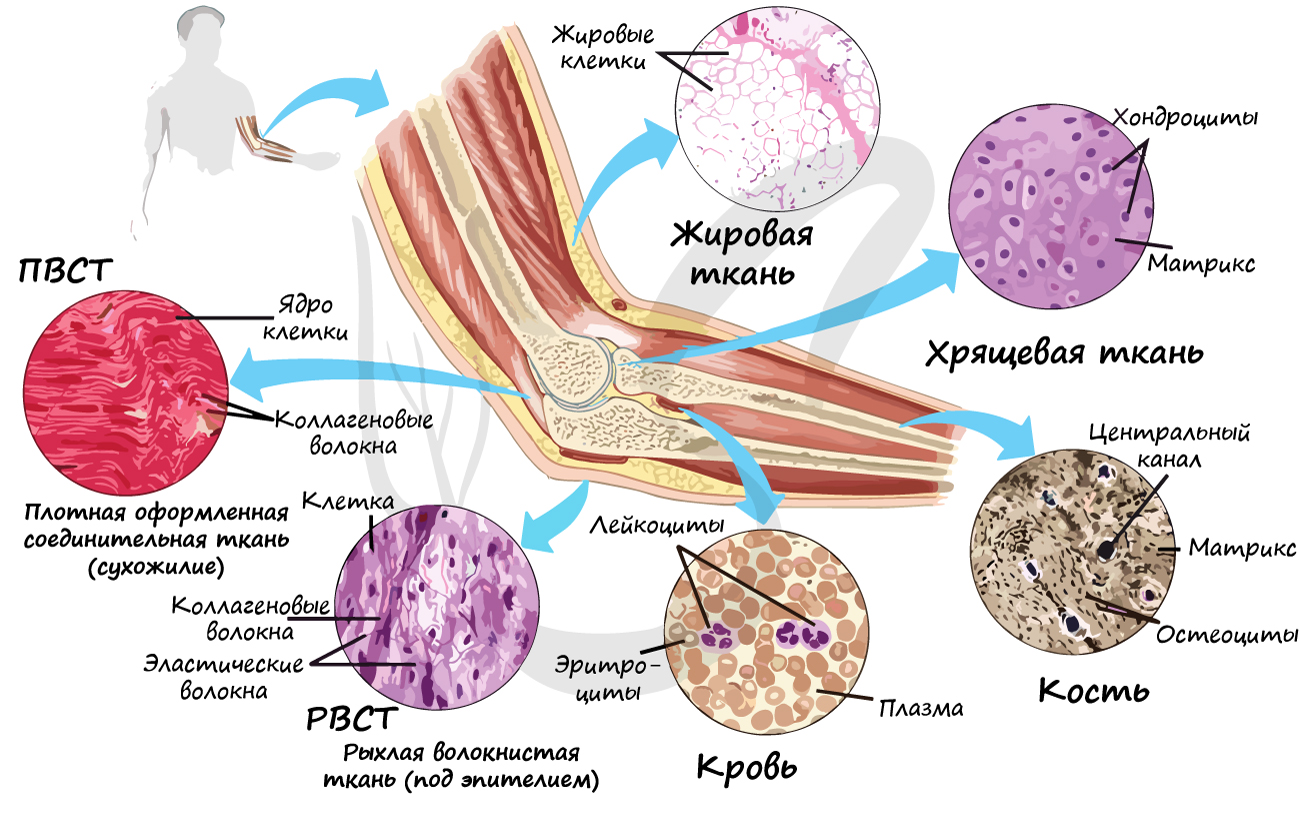

Соедини́тельная ткань – это ткань живого организма, не отвечающая непосредственно за работу какого-либо органа или системы органов, но играющая вспомогательную роль во всех органах, составляя 60-90 % от их массы. Выполняет структурообразующую, защитную и трофическую функции. Соединительная ткань образует опорный каркас (строму) и наружные покровы (дерму) всех органов[1]. Общими свойствами всех соединительных тканей является происхождение из мезенхимы, а также выполнение опорных функций и структурное сходство.

Строение соединительной ткани[править | править код]

Большая часть твёрдой соединительной ткани является фиброзной (от лат. fibra – волокно): состоит из волокон коллагена и эластина. К соединительной ткани относят костную, хрящевую, жировую ткани, кровь (включается не всегда) и многое другое[2]. Поэтому соединительная ткань – единственная ткань, которая присутствует в организме в 4-х видах – волокнистом (связки), гелеобразном (хрящи), твёрдом (кости), жидком (кровь).

Фасции, мышечные влагалища, жир, связка, сухожилия, кости, хрящи, сустав, суставная сумка, сарколемма и перимизий (perimysium) мышечных волокон, синовиальная жидкость, кровь, лимфа, сало, межклеточная жидкость, внеклеточный матрикс, склера, радужка, микроглия и многое другое – это всё соединительная ткань[3].

Соединительная ткань состоит из внеклеточного матрикса и нескольких видов клеток. Клетки, относящиеся к соединительной ткани:

- фиброциты – неактивные фибробласты.

- фибробласты – производят коллаген и эластин, а также другие вещества внеклеточного матрикса, способны делиться.

- фиброкласты – клетки, способные поглощать и переваривать межклеточный матрикс; являются зрелыми фибробластами, к делению не способны.

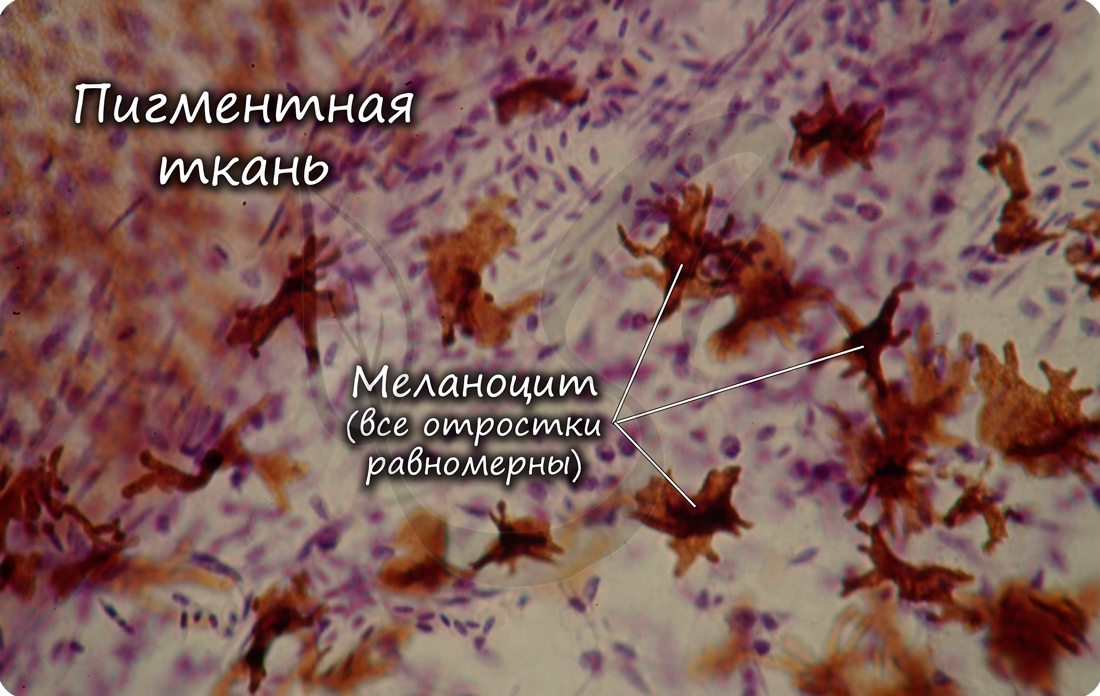

- меланоциты – сильно разветвлённые клетки, содержащие меланин, присутствуют в радужной оболочке глаз и коже (по происхождению – эктодермальные клетки, производные нервного гребня).

- макрофаги – клетки, поглощающие болезнетворные организмы и отмершие клетки ткани, чужеродные частицы (по происхождению моноциты крови).

- эндотелиоциты – окружают кровеносные сосуды, производят внеклеточный матрикс и продуцируют гепарин. Эндотелий сосудов, также, как и синовиальная клетки суставов, относятся к соединительной ткани.

- тучные клетки, или тканевые базофилы – это иммунные клетки соединительной ткани. Продуцируют метахроматические гранулы, которые содержат гепарин и гистамин. Они сконцентрированы под кожей, вокруг лимфатических узлов и кровеносных сосудов, в селезёнке и красном костном мозге. Отвечают за воспаление и аллергии.

- мезенхимные клетки – клетки эмбриональной соединительной ткани[4].

Межклеточное вещество соединительных тканей (внеклеточный матрикс) содержит множество разных органических и неорганических соединений, от количества и состава которых зависит консистенция ткани. Кровь и лимфа, относимые к жидким соединительным тканям, содержат жидкое межклеточное вещество – плазму. Матрикс хрящевой ткани – гелеобразный, а матрикс кости, как и волокна сухожилий – нерастворимые твёрдые вещества.

Морфология соединительной ткани[править | править код]

Соединительная ткань – это внеклеточный матрикс вместе с клетками различного типа (фибробласты, хондробласты, остеобласты, тучные клетки, макрофаги) и волокнистыми структурами. Межклеточный матрикс (ВКМ – внеклеточный матрикс) представлен белками – коллагеном и эластином, гликопротеидами и протеогликанами, гликозаминогликанами (ГАГ), а также неколлагеновыми структурными белками – фибронектином, ламинином и др. Соединительная ткань подразделяется на:

- собственно соединительную ткань (рыхлая волокнистая и плотная волокнистая, плотная волокнистая делится на неоформленную и оформленную),

- скелетную (опорную) соединительную ткань – костную и хрящевую,

- трофическую ткань – кровь и лимфа,

- соединительную ткани со специфическими свойствами – жировую, слизистую, пигментную, ретикулярную.

Соединительная ткань определяет морфологическую и функциональную целостность организма. Для неё характерны:

- универсальность,

- тканевая специализация,

- полифункциональность,

- многокомпонентность и полиморфизм,

- высокая способность к адаптации[5].

Основными клетками соединительной ткани являются фибробласты. В них осуществляется синтез коллагена и эластина, и другие компоненты межклеточного вещества.

Заболевания, связанные с соединительной тканью[править | править код]

В связи со слабостью связочного аппарата, недостаточной прочностью коллагеновых волокон могут развиваться такие заболевания, как

- Плоскостопие

- Сколиоз

- Гипермобильность суставов

- Повышается риск отслоения сетчатки

- Опущение различных органов (пример: нефроптоз – опущение почки)

- Диастаз (расхождение прямых мышц живота)

Нарушения иммунитета тоже можно отнести к заболеваниям соединительной ткани, так как за иммунитет отвечает тоже преимущественно она, в основном – лимфатическая и кровеносная системы, которые к ней относятся.

Заболевания и пороки соединительной ткани[править | править код]

- Коллагеновая недостаточность

- Заболевания крови

- Иммунодефицит

- Сепсис

- Гангрена

- Остеопороз

- Остеохондроз

- Отёк

- Целлюлит (воспаление)

- Разрыв / Растяжение связок

- Перелом кости

- Рубец / Шрам

- Ревматические болезни

- Синдром Марфана

- Системная красная волчанка

Примечания[править | править код]

См. также[править | править код]

- Дисплазия соединительной ткани

- Список клеток тела человека

Органы и ткани, образующиеся из зародышевых листков | |

|---|---|

| Эктодерма |

|

| Энтодерма |

|

| Мезодерма |

|

Источник

Группа соединительных тканей объединяет собственно соединительные ткани (РВСТ и ПВСТ), соединительные ткани со специальными свойствами (ретикулярная, жировая, слизистая, пигментная), скелетные соединительные ткани (хрящевая и костная). В рамках школьного курса к соединительным тканям относят жидкую подвижную кровь, строение которой мы изучим в разделе “Кровеносная система”.

Что же общего между жидкой подвижной кровью и плотной неподвижной костью? Общим оказываются три основополагающих признака соединительных тканей:

- Хорошо развито межклеточное вещество

- Наличие разнообразных клеток

- Общее происхождение – из мезенхимы (которая развивается из мезодермы)

Межклеточное вещество соединительных тканей состоит из волокон и основного аморфного вещества (неволокнистый компонент). Волокна могут быть коллагеновыми, эластическими и ретикулярными.

Очевидно, что соединительная ткань образована тремя компонентами: клетки, волокна, основное аморфное вещество.

Собственно соединительные ткани

Собственно соединительные ткани объединяет то, что они содержат коллагеновые волокна (одни или вместе с эластическими), не отличаются высоким содержанием минеральных соединений.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань (РВСТ) содержит клетки разной формы: фибробласты (юные), фиброциты (зрелые). РВСТ содержится во всех внутренних органах (образует строму большинства органов), она располагается по ходу прохождения кровеносных, лимфатических сосудов и нервов, образует соединительнотканные прослойки, сосочковый слой дермы.

Особенности рыхлой волокнистой соединительной ткани: преобладает основное аморфное вещество (отсюда “рыхлая”, не плотная), коллагеновые и эластические волокна лежат произвольно, не ориентированы в одном направлении.

Обратите внимание на название клеток: фибробласты, фиброциты – эти слова происходят от (лат. fibra – волокно). В соединительных тканях имеются три основных типа волокон:

- Коллагеновые – обеспечивают механическую прочность

- Эластические – обуславливают гибкость тканей

- Ретикулярные – образуют ретикулярные сети, служащие основой многих органов (печень, костный мозг)

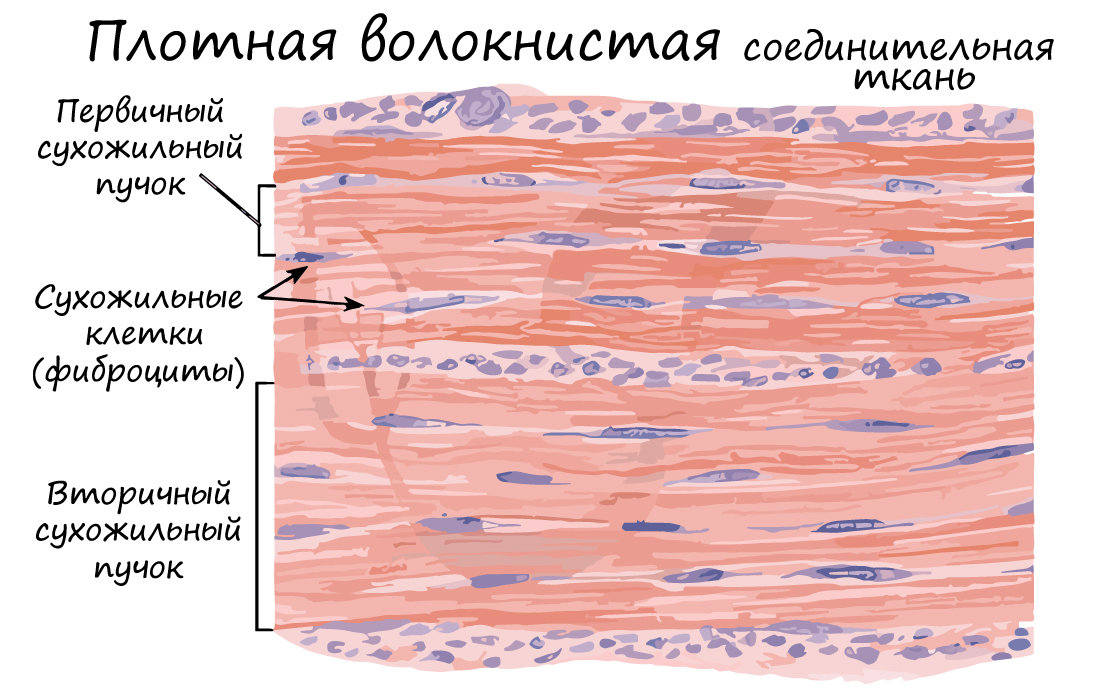

Плотная волокнистая соединительная ткань (ПВСТ) отличается преобладанием волокон (в основном коллагеновых) над клетками (отсюда термин – плотная).

Волокна могут быть ориентированы в одном направлении (оформленная ПВСТ) или нет (неоформленная ПВСТ).

Неоформленной ПВСТ образован сетчатый (глубокий) слой дермы. Оформленной ПВСТ образованы связки, сухожилия, фасции мышц, капсулы внутренних органов.

Соединительные ткани со специальными свойствами

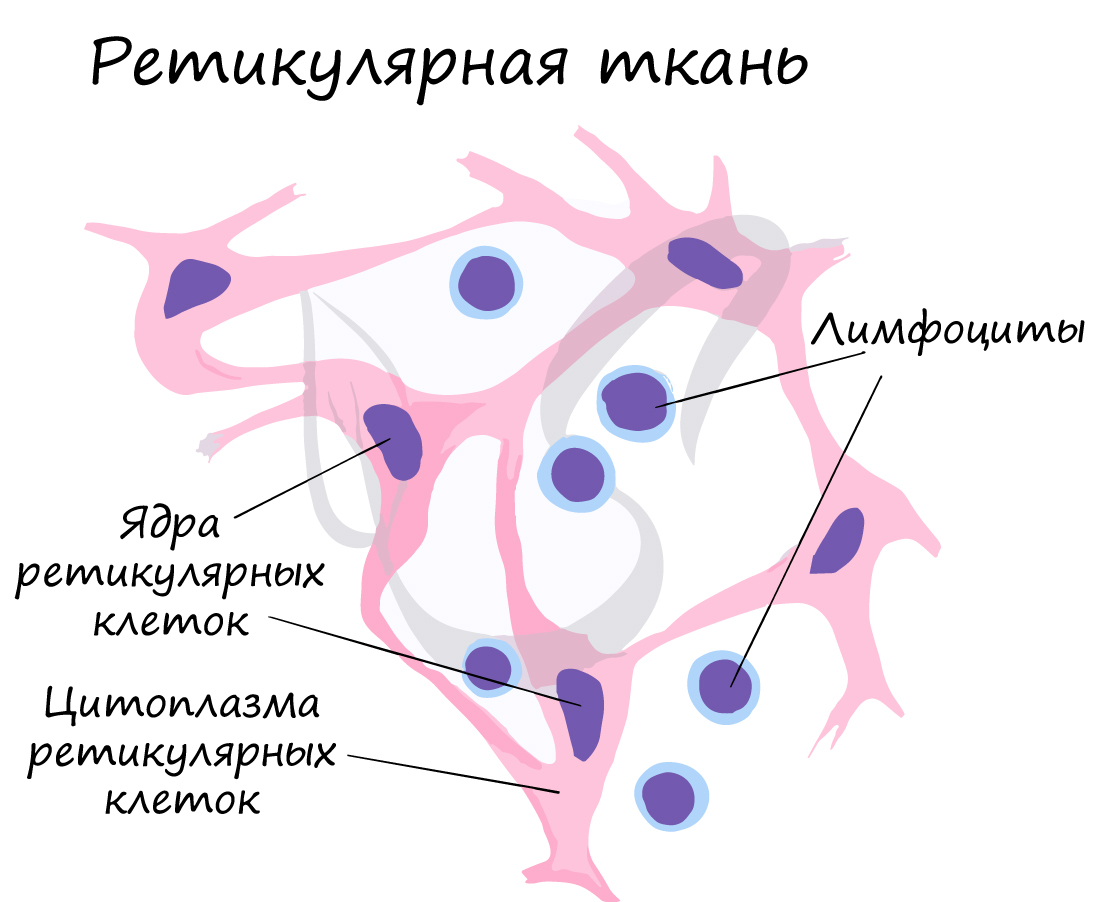

Ретикулярная ткань (от лат. reticulum – сетка) образует строму (опорную структуру) кроветворных и иммунных органов. Состоит из отростчатых ретикулярных клеток и ретикулярных волокон, объединенные в сетевидную структуру.

Ретикулярная ткань является компонентом более сложных кроветворных тканей – миелоидной и лимфоидной. Здесь зарождаются все клетки кровеносной и иммунной систем, ретикулярная ткань создает микроокружение, необходимое для такого развития.

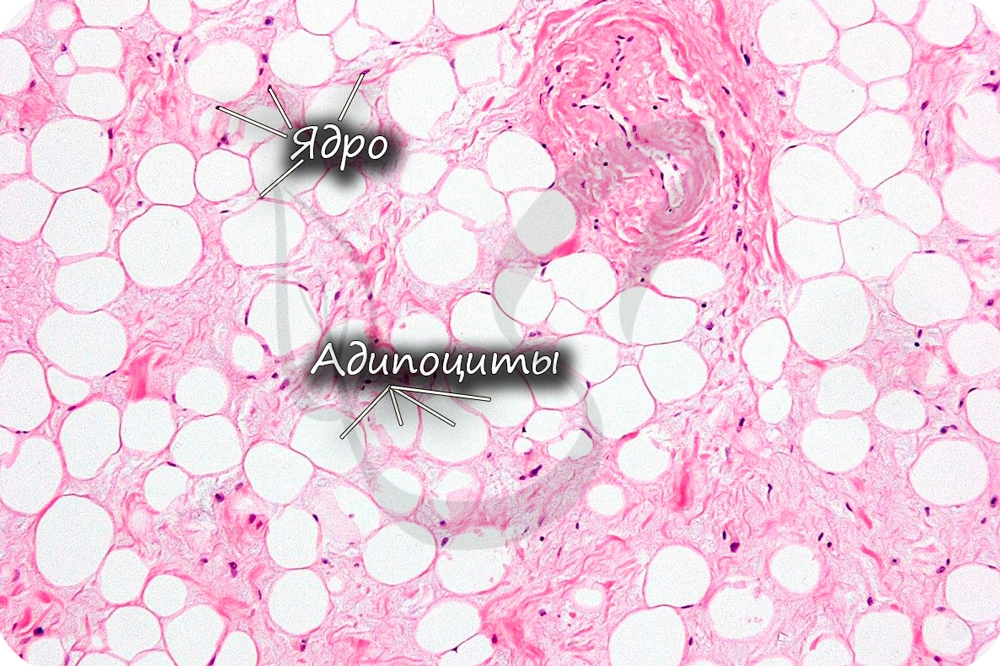

Жировая ткань состоит из скопления жировых клеток (адипоцитов – от лат. adipis – жир + cytos – клетка). Скопления адипоцитов образуют подкожную жировую клетчатку, большой и малый сальники, капсулы внутренних органов (почек), желтый костный мозг в диафизах костей.

Функции жировой ткани:

- Жировая ткань создает резервный запас питательных веществ, накапливает жиры (липиды – от греч. lípos – жир).

- Секретирует гормоны – эстроген, лептин.

- Обеспечивает теплоизоляцию

- Предупреждает повреждения внутренних органов (защитная функция).

Слизистая (студенистая) ткань встречается в норме только между плодными оболочками и в составе пупочного канатика зародыша. Ее относят к эмбриональным тканям, на постэмбриональном этапе развития она отсутствует.

Пигментная ткань отличается большим скоплением пигментных клеток – меланоцитов (от греч. melanos – «чёрный»), развита на отдельных участках тела: в радужке глаза, вокруг сосков молочных желез.

Скелетные соединительные ткани

К скелетным тканям относятся хрящевая и костная ткани, которые создают опорно-двигательный аппарат, выполняют защитную, механическую и опорную функции, принимают активное участие в минеральном обмене (обмен кальция, фосфора). Играют формообразующую роль в процессе эмбриогенеза и постэмбрионального развития (на месте многих будущих костей вначале образуется хрящ).

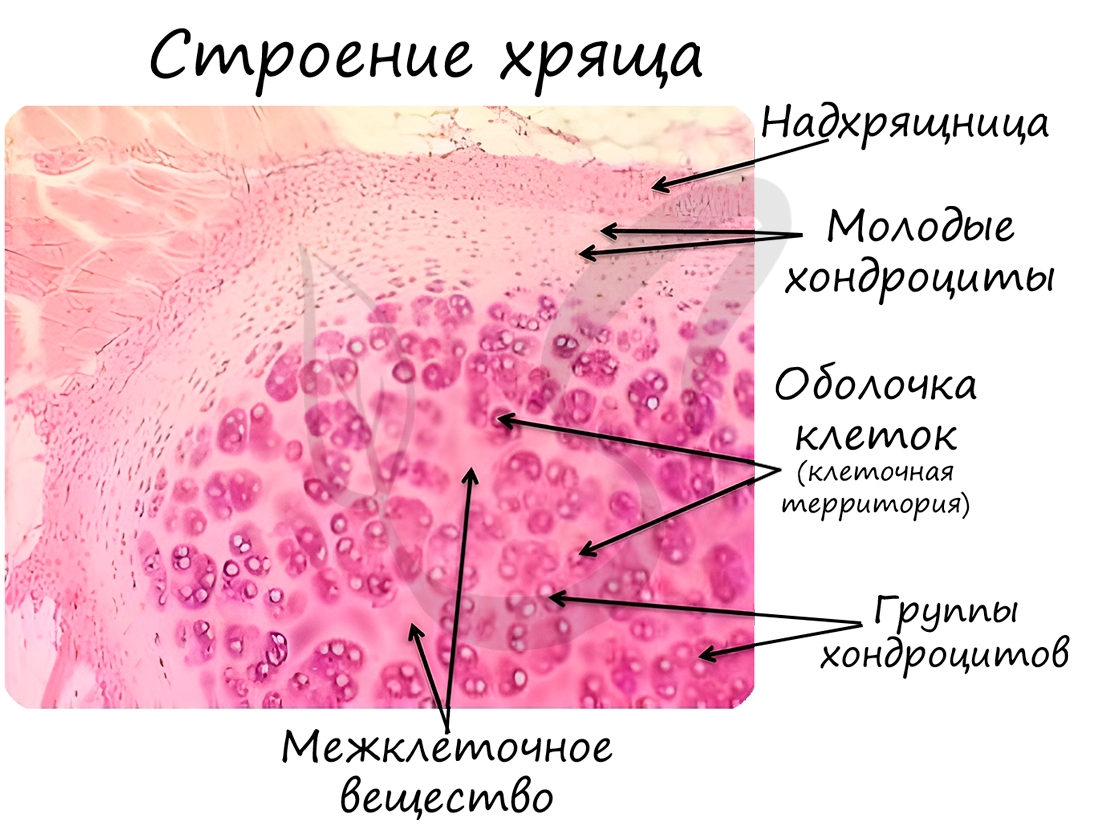

Хрящевая ткань состоит из молодых клеток – хондробластов, зрелых – хондроцитов (от греч. chondros – хрящ). Межклеточное вещество хрящевой ткани на 4-7% состоит из минеральных соединений, упругое, содержит много воды (особенно в молодом возрасте). С течением времени воды в хряще становится меньше и его функция постепенно нарушается.

В хрящевой ткани, как и в эпителии, отсутствуют кровеносные сосуды, благодаря чему хрящи отлично приживаются после пересадки. Во многих случаях хрящ покрыт надхрящницей – волокнистой соединительной тканью, которая участвует в росте и питании хряща, которое происходит диффузно.

Хрящевая ткань может быть 3 видов: гиалиновая, эластическая и волокнистая.

Гиалиновая хрящевая ткань образует суставные поверхности костей, метафизы трубчатых костей в период их роста, хрящи воздухоносных путей (гортани, трахеи и крупных бронхов), передние отделы ребер. Эластическая хрящевая ткань образует ушные раковины, хрящи носа, средних бронхов, надгортанник. Волокнистая хрящевая ткань формирует межпозвоночные диски.

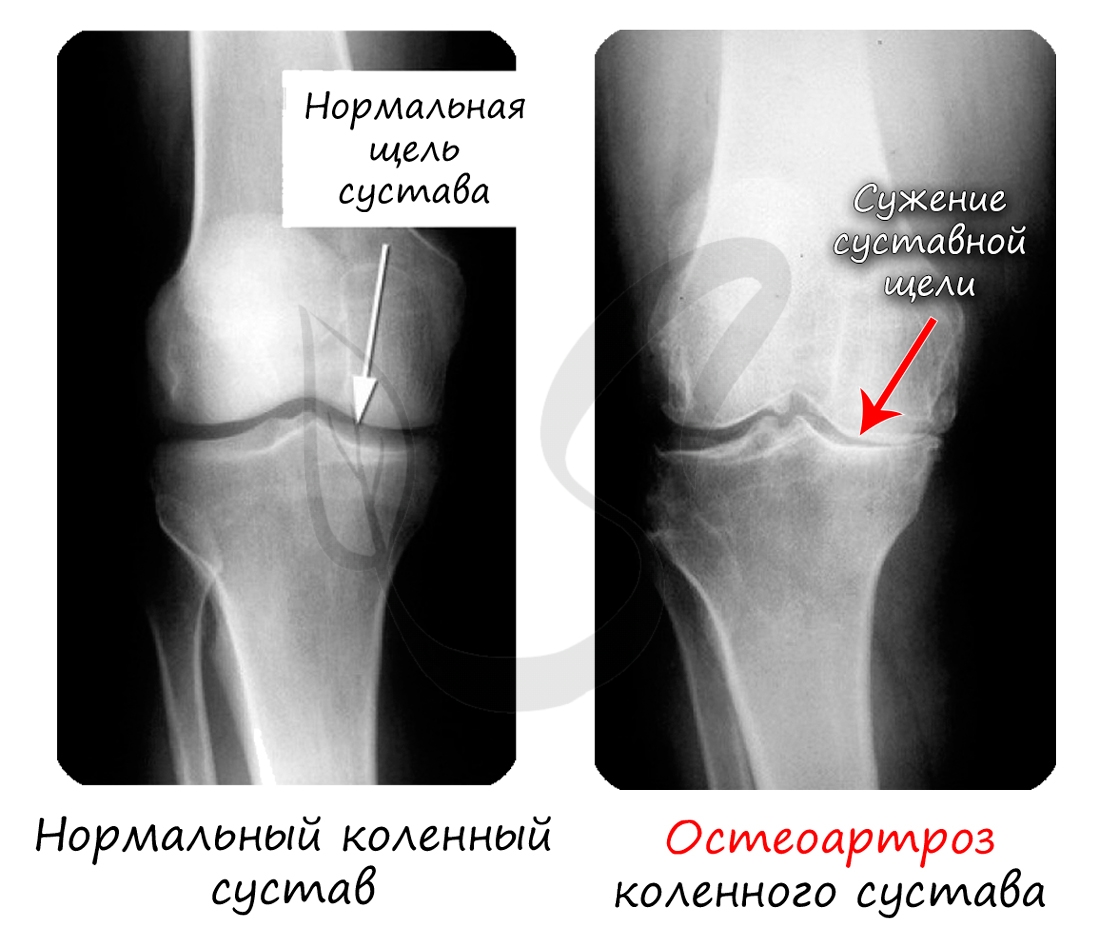

Хрящевая ткань выстилает поверхность костей в месте образования суставов. При нарушении в ней обменных процессов хрящевая ткань начинает заменяться костной, что сопровождается скованностью и болезненностью движений, возникает артроз.

Костная ткань состоит из клеток и хорошо развитого межклеточного вещества, пропитанного минеральными солями (составляют около 60-70%), преобладающим из которых является фосфат кальция Ca3(PO4)2.

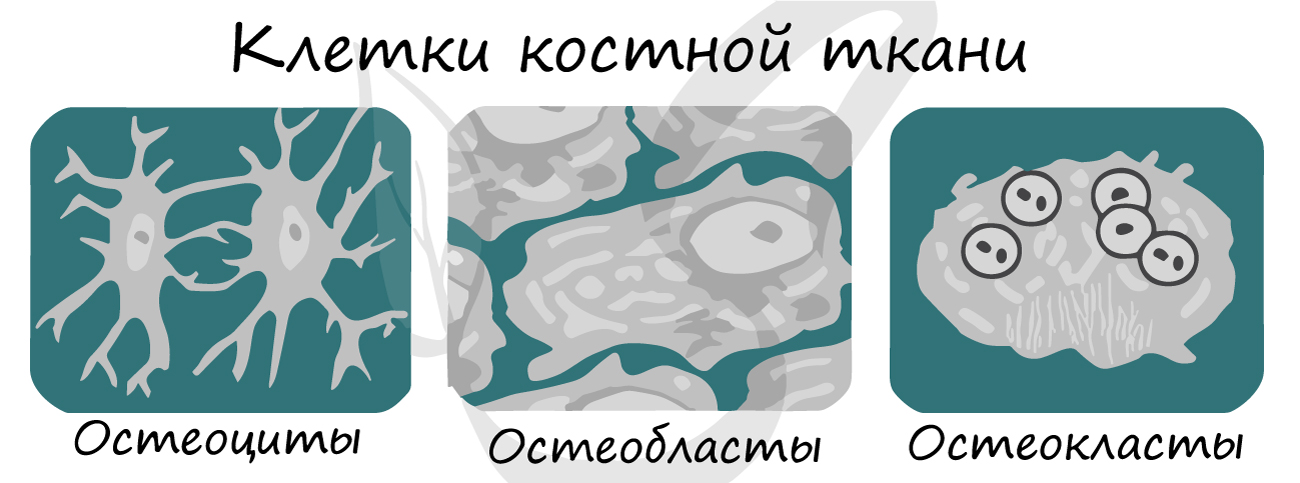

В костной ткани активно идет обмен веществ, интенсивно поглощается кислород. Кости – это вовсе не что-то безжизненное, в них постоянно появляются новые и отмирают старые клетки. В кости можно обнаружить следующие типы клеток:

- Остеобласты (др.-греч. osteo – кость) – молодые клетки

- Остеоциты – зрелые клетки (от греч. osteon – кость и греч. cytos – клетка)

- Остеокласты (от греч. klastos – разбитый на куски, раздробленны) – отвечают за обновление кости, разрушают старые клетки

Остеокласт (образуется путем слияния клеток, постклеточная структура – симпласт) – фагоцитарно активен, способен разрушать костное вещество.

Разрушение (резорбция) костной ткани – необходимая составная часть перестройки структуры кости, которая происходит в течение всей жизни.

Принципиальное отличие большинства костей от хрящей – наличие сосудов. Ткань, окружающая кость снаружи, – надкостница, содержит остеобласты и остеокласты. От сосудов надкостницы отходят многочисленные ветви, которые направляются внутрь кости и питают ее.

Кость растет в ширину за счет деления клеток надкостницы, в длину – за счет деления клеток эпифизарной пластинки (хрящевой пластинки роста).

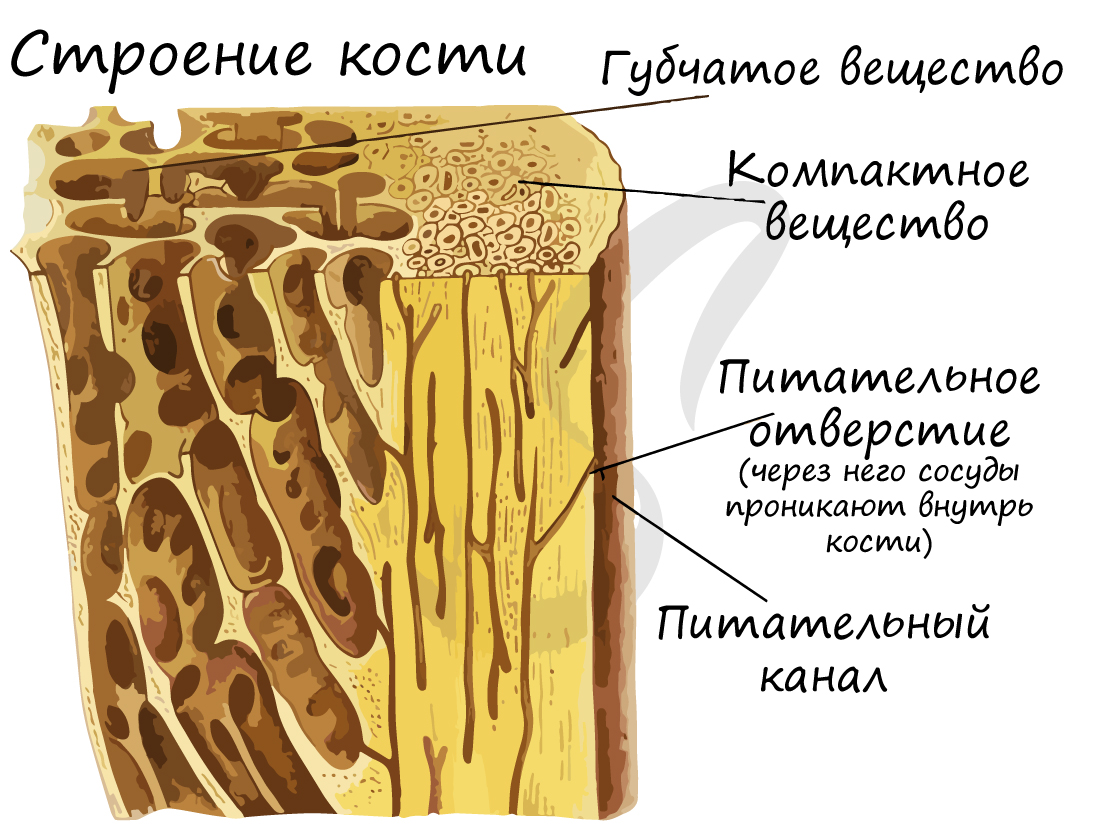

Кость состоит из компактного и губчатого вещества. Губчатое костное вещество образуют костные пластинки, которые объединяются в трабекулы (имеют форму дуг/арок). Губчатое вещество образует внутренние части губчатых и плоских костей, эпифизы трубчатых костей, внутренний слой диафиза. Содержит орган кроветворение – красный костный мозг.

Компактное вещество почти не имеет промежутков, костные пластинки имеют концентрическую форму (полые цилиндры, вложенные друг в друга). Компактное вещество образует поверхности плоских и губчатых костей, поверхностный слой эпифиза и основную часть диафиза.

Структурной единицей компактного вещества является остеон (Гаверсова система). В Гаверсовом канале, расположенном в центре остеона, проходят кровеносные сосуды – источник питания для костной ткани. По краям канала лежат юные клетки, остеобласты, и стволовые клетки. Вокруг канала лежат соединенные друг с другом остеоциты, образующие пластинки.

Кость состоит из двух компонентов:

- Неорганический (минеральный) компонент костной ткани (60-70%)

Межклеточное вещество костной ткани содержит коллагеновые волокна, которые пропитаны минеральными солями, главным образом – фосфатом кальция Ca3(PO4)2 и кристаллами гидроксиапатита.

Минеральный компонент обеспечивает прочность кости. Благодаря нему костная ткань выполняет опорную функцию и способна выдерживать значительные нагрузки.

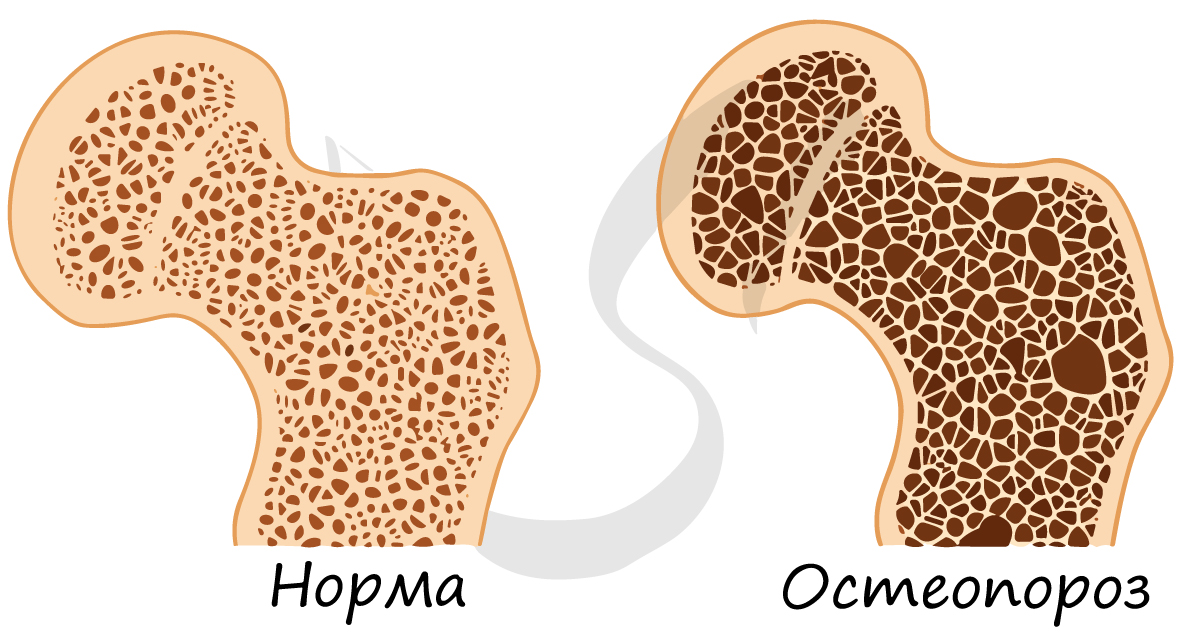

С возрастом содержание минерального компонента уменьшается (как и другого – органического компонента), в результате кость становится более ломкой и хрупкой, возникает склонность к переломам. Истончение костной ткани называется остеопороз (от греч. osteon – кость + греч. poros – пора).

- Органический компонент костной ткани (10-20%)

Органический компонент представлен белками (коллаген – фибриллярный белок), липидами (жирами). Он обеспечивает эластичность кости – способность сопротивляться сжатию, растяжению.

Если провести мацерацию кости (химический опыт) – обработать кость сильными кислотами с целью ее деминерализации, то она станет настолько гибкой, что ее можно завязать в узел. Это возможно благодаря тому, что после опыта в костях остается только органический компонент – все соли растворяются (неорганический компонент исчезает).

Органический компонент превалирует в костях новорожденных. Их кости очень эластичные. Постепенно минеральные соли накапливаются, и кости становятся твердыми, способными выдержать значительные физические нагрузки.

Происхождение

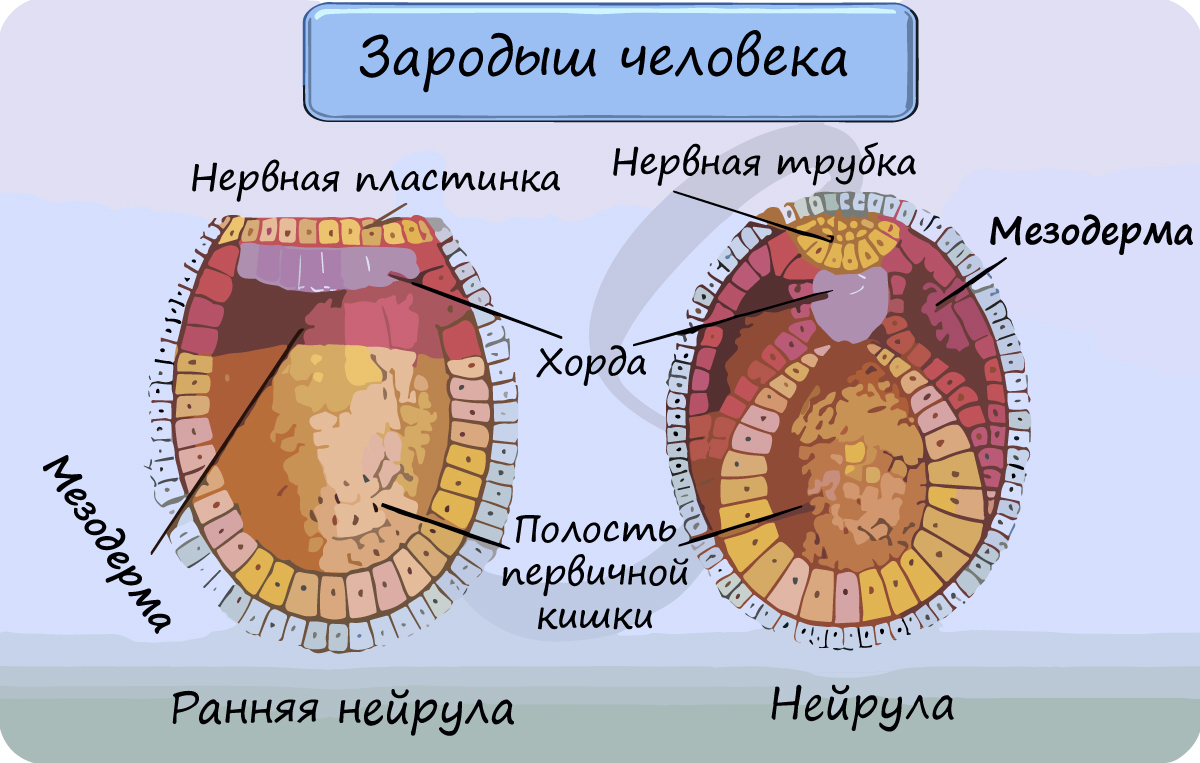

Соединительные ткани развиваются из мезодермы – среднего зародышевого листка. Более точно – из мезенхимы, которая развивается из мезодермы.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Для более полного понимания сути проблемы и патогенеза развития заболеваний крупных сосудов необходимо подробно знать анатомо-физиологические аспекты строения сосудистой стенки. Она состоит из трех оболочек: интимы (внутренняя оболочка), медии (средняя оболочка) и адвентиции (наружная оболочка). Каждая из них несет определенную функцию и, как следствие, имеет свою, строго индивидуальную, структуру.

Адвентиция обеспечивает сосудистую стенку (СС) кислородом и питательными веществами, поэтому она пронизана множеством мелких сосудов, которые ее питают (vasa vasorum) и благодаря которым удаляются избыточные продукты естественного метаболизма и элементы, участвующие в патологических процессах в СС. С другой стороны, по vasa vasorum разносятся патологические микроорганизмы, которые могут поражать СС и благодаря которым происходит накопление клеточных элементов, борющихся с инфекцией и воспалительным процессом как таковым (макрофаги, нейтрофилы, лимфоциты). Таким образом осуществляется реализация механизма «снаружи внутрь», по которому обеспечивается защита СС от какого-либо воспалительного процесса [21].

Следующей оболочкой является медия. Ее основная функция каркасная, поэтому она достигает 80% общей толщины СС. Именно на эту оболочку приходится наибольшее гемодинамическое напряжение, и, чтобы его компенсировать, она содержит большое количество эластина и коллагена, а также гладкомышечные клетки (ГМК). Густое скопление эластических волокон находится на границе между интимой и медией, а также медией и адвентицией, тем самым образуя внутреннюю и наружную пластинки, пространство между ними пронизано большим количеством ГМК, перекрещивающихся с эластином и коллагеном. Стоит отметить, что наиболее толстый слой эластических волокон находится в восходящей аорте и ее дуге (артерии эластического типа) и постепенно уменьшается к бифуркации (артерии мышечно-эластического типа); в противоположность этому происходит увеличение числа ГМК. Такие изменения необходимы для поддержания достаточно высоких цифр артериального давления (АД) и, соответственно, проталкивания крови в нижележащие отделы организма.

Внутренний слой СС – интима. Она содержит большое количество эндотелия, с помощью которого происходит питание внутренней пластинки медии посредством диффузии. Кроме того, интима играет значительную роль при некоторых заболеваниях, например при атеросклерозе. Именно в ней происходит накопление липидов, которые способствуют прогрессированию этого заболевания.

После ознакомления с общим планом строения СС необходимо перейти к морфологическим элементам каждого слоя, так как именно изменения в этих элементах и приводят к развитию патологического процесса.

Для питания крупных артерий, на которые приходится основная гемодинамическая нагрузка, необходимы структуры, содержащие множество капилляров, благодаря которым происходил бы забор крови из кровеносного русла для питания сосудистой стенки. Таким элементом является эндотелий. Он практически полностью состоит из капилляров, которые обеспечивают макромолекулярный транспорт и диффузию крови к базальной мембране и медии.

Долгое время считалось, что эндотелий является гомогенным, инертным, пассивным контейнером для крови, но исследования показали его взаимодействие с клетками иммунной системы и молекулами, которые обеспечивают поддержание АД, проницаемости сосудистой стенки и гомеостаза. Это привело к более полному пониманию активной роли эндотелия в здоровой СС и при ее патологии [3, 12, 13, 17].

Одна из главных функций эндотелия – это препятствие образованию тромбов внутри стенки сосудов, что достигается за счет возможности неповрежденного эндотелия стимулировать фибринолиз и тем самым препятствовать агрегации тромбоцитов на своей поверхности. Это действие реализуется образованием на поверхности эндотелия специфических антикоагулятных факторов: тромбомодулина, протеина С и др., а также активизации синтеза секреции простагландина I2 (PGI2) и тканевого активатора плазминогена [5]. Необходимо отметить, что при протезировании или стентировании сосудов синтетическими/металлическими протезами на их внутренней поверхности постепенно образуется (нарастает) неоинтима, которая начинает выполнять те же защитные функции, что и естественная интима сосудов.

Следующим свойством эндотелия является его избирательная проницаемость для жидкостей и питательных веществ к средней оболочке артерии. При этом происходят секреция, фильтрация и абсорбция воды, ионов и солей [17, 37]. Прерывается эндотелий только в костном мозге, селезенке и синусах печени. Через слой эндотелия непрерывно могут проходить элементы с диаметром от 1 до 4 нм, для более крупных элементов необходимы специальные транспорты, которые способствуют преодолению этого барьера [43].

На данный момент представлены данные, что эндотелий помогает поддерживать тонус сосудов, тем самым регулируя кровяное АД. Этот механизм реализуется за счет секреции различных молекул, в том числе простагландинов и ацетилхолина [14, 17]. Эндотелийзависимая релаксация осуществляется за счет действия на него NO и PGI2, в то время как сокращение – за счет ангиотензина-2 (Анг-2) и эндотелина-1 (Эн-1).

Высвобождение NO происходит под действием ацетилхолина, вазопрессина, а в некоторых случаях в связи с сильным стрессом [16, 18]. Количество механизмов, влияющих на высвобождение NO, а тем самым расслабляющих гладкую мускулатуру сосудов велико, однако это компенсируется хорошей лабильностью реакции на такое высвобождение. Постоянное высвобождение NO стимулирует пролиферацию и миграцию ГМК [25], что приводит к ремоделированию сосудистой стенки в этой области.

Действуя на циклооксигеназу, PGI2 осуществляет вазодилатацию за счет активации метаболического пути арахидоновой кислоты в эндотелии. Кроме того, такой же процесс происходит и в тромбоцитах, что препятствует их агрегации, но не влияет на адгезию [9, 28, 29, 35].

Эндотелин-1 – фактор, приводящий к сокращению сосудистой стенки за счет активации препроэндотелина-1, который первоначально находится внутри эндотелиальной клетки. Активация осуществляется через метаболический путь трансформирующего фактора роста β (TGF-β) при гипоксии или сильном стрессе [19, 24, 27, 30, 47]. Синтез, высвобождение и непосредственное влияние Эн-1 приводят к расслаблению ГМК в медии сосудов. Однако в некоторых случаях он может действовать и как констриктор ГМК, это зависит от совокупности внешних действующих факторов.

Эндотелий выступает как иммуномодулирующий орган. Кроме того, он обладает барьерной функцией. На него постоянно воздействуют бактериальные агенты, которые могут попасть в кровь, клетки иммунного воспаления (моноциты, макрофаги, нейтрофилы, лимфоциты), а также различные патогенетические молекулы (цитокины, хемокины и др). Эндотелий интенсивно поддерживает противовоспалительную среду, однако постоянное присутствие агрессора может нарушить его защитную функцию, вследствие чего начинает развиваться патологический процесс. Для своей защиты эндотелий способен вырабатывать различные цитокины, использовать растворимые в крови факторы, а также активировать гены цитопротективных агентов, таких как оксидредуктаза [43].

Важным является тот факт, что 1 раз активировав эти механизмы, эндотелий может быстро стимулировать противовоспалительные процессы, что определяется высоким числом цитокиновых и хемокиновых рецепторов, которые регулируют взаимодействие между лейкоцитами и эндотелиальными клетками [32]. В ответ на активацию и избыточный синтез провоспалительных элементов активируется механизм «down-регуляции», в результате которого происходит ограничение воспалительного ответа и, в конце концов, реакция прекращается, тем самым предотвращая неадекватную патологическую активацию в эндотелии.

Эндотелий играет важную роль в регуляции васкулогенеза, ангиогенеза и ремоделировании СС [40]. У здорового взрослого человека пролиферация в СС очень низкая, что создает стабильность сосудистого русла, посредником которой выступает эндотелий. Длительное влияние различных внешних факторов может нарушить стабильность эндотелия, это приводит к развитию гиперплазии интимы. Кроме того, через поврежденный эндотелий начинают проникать липиды с последующей инфильтрацией моноцитами и Т-лимфоцитами [38]. Вследствие этого процесса развивается атеросклероз.

2. Гладкомышечные клетки сосудов

Гладкомышечные клетки сосудов участвуют в поддержании АД, в адаптационных механизмах СС и в процессах ее восстановления. Преимущественно ГМК находятся в медии сосудов, при этом чем дистальнее находится артерия, тем большее количество ГМК содержится в ее стенке.

Интересно, что длительное воздействие клеточных элементов воспаления или активного кислорода на ГМК приводит к экспрессии различных факторов роста, а соответственно к пролиферации клеток. Из-за этого может происходить постоянный миогенез. Продукция и активация факторов роста осуществляются за счет эндотелиальных клеток, поэтому сдерживание гемодинамического напряжения происходит во взаимодействии двух структур [10, 11, 33]. Современная теория гласит, что ГМК являются клетками широкого спектра действия, которые несут функциональную нагрузку. Пластичность ГМК осуществляется за счет изменения структуры в ответ на агрессивные факторы окружающей среды.

Процесс образования СС в эмбриогенезе – васкулогенез – первоначально требует дифференцировки ангиобластов внутри эндотелиальной клетки, которые существуют уже внутри примитивной сосудистой сети. У взрослых людей процессы образования сосудистой сети состоят из следующих этапов: васкулогенез, ангиогенез и артериогенез. Ангиогенез – развитие новых сосудов из уже имеющихся, когда происходит разрастание ветвей сосудов при участии эндотелия. Артериогенез осуществляется за счет коллатерального расширения сосудистой сети, в результате происходит активизация мелких артериол внутри крупных сосудов. Все эти процессы сейчас широко изучаются [8]. G. Yancopoulos и соавт. [46] указывают, что специфические признаки каждого сосуда появляются за счет разной дифференцировки ГМК.

На биологию ГМК влияет их фенотипически высокая изменчивость. Они состоят из множества нитей актина и миозина, что способствует их сокращению; на более глубоком уровне основой являются эндоплазматический ретикулум и комплекс Гольджи [6]. Фенотипическую изменчивость используют для объяснения гетерогенности и множества функций ГМК. На изменчивость ГМК в процессе их развития влияет множество факторов, начиная от повреждения экстрацеллюлярного матрикса (ЭМ), до прямого воздействия на них эндотелия.

Основные процессы, которые происходят в системе ГМК, имеют характерные особенности и подразделяются на несколько категорий: 1) восстановление и расширение; 2) дифференцировка; 3) ремоделирование. В результате происходит разделение нового сосуда на артерии и вены.

Наиболее интересны на практике процессы ремоделирования СС за счет изменения ГМК, так как они включаются не только в ангиогенезе, но и при патологических состояниях. Эти процессы начинают работать при активации факторов роста и, что важно, в ответ на физическое или химическое воздействие. Подобное влияние может оказывать, например, эндотелиальный сосудистый фактор роста. Из примеров физического воздействия можно описать увеличение тока крови и давления в сосуде. В этот момент происходит выброс NO для компенсации перерастяжения мышц. Ангиогенез также происходит под действием хронической гипоксии, за счет активации гипоксия-индуцированного фактора, что помогает регулировать данный процесс [7]. Таким образом, основным процессом, которым отвечают ГМК на любое внешнее раздражение, является ремоделирование СС.

Регуляция основной функции ГМК (поддержания тонуса сосудов) происходит под действием различных факторов (Анг-2, тромбин, протромбин и др.). Повышение локальной экспрессии факторов и увеличение количества рецепторов к ним приводит к динамической регуляции тонуса сосуда. Новые молекулярные технологии помогают определять факторы, которые приводят к расширению просвета сосуда [2]. Одним из отличительных признаков ГМК является их пластичность в ответ на расширение. Существует три основных вида ответа ГМК на избыточное расширение СС: 1) гиперплазия; 2) гипертрофия; 3) апоптоз. Большинство заболеваний сосудов связано с одним из них.

При избыточном давлении на сосудистую стенку (например, при артериальной гипертензии) происходит гипертрофия ГМК. Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента действуют профилактически на гипертрофию ГМК за счет снижения АД [36], а антагонист рецепторов ангиотензина (лозартан) уменьшает гипертрофию ГМК, несмотря на повышенное АД [41]. При этом действие β-адреноблокаторов оказывается незначительным. Отсюда можно сделать вывод, что гипертрофия ГМК сосудов происходит под действием ренин-ангиотензиновой системы, что делает препараты, воздействующие на нее, предпочтительными при патологии, сопровождающейся гипертрофией ГМК.

Гиперплазия ГМК наблюдается при атеросклерозе, повышенном АД и рестенозах сосудов. В большинстве случаев она сопровождается атрофией медии (апоптоз или некроз), связанной с потерей ГМК. Гиперплазия – очень медленный процесс, который возникает при хронических заболеваниях сосудов. В опытах на крысах была показана возможность увеличения ГМК аорты примерно на 0,01% в сутки [44], а максимальная скорость на некоторых моделях достигала 1% в сутки. Такие процессы наблюдаются при повышении АД и атеросклерозе, однако не все ГМК выдерживают такой бурной пролиферации, у некоторых из них включатся механизмы «естественной» гибели [1].

Апоптоз возникает при воздействии какого-либо воспалительного фактора и играет ключевую роль в создании механизмов восстановления ткани и ремоделирования. Объем ГМК, подвергающихся апоптозу, зависит от степени развития атеросклеротической бляшки или диспластических нарушений, а также от локализации процесса [23], и, кроме того, играет важную роль в формировании аневризмы аорты [20]. Известно, что ГМК могут уничтожаться макрофагами, которые в больших количествах скапливаются в средней оболочке артерий при таких поражениях СС. При активном апоптозе в качестве компенсации происходит нарастание синтеза коллагена, который производится ГМК. Это приводит к дестабилизации атеросклеротической бляшки, а также нарушает упругость и усиливает ломкость СС, что является причиной расширения сосуда. Мертвые клетки не могут обезвреживать тромбин, и это приводит к нарастанию тромботических масс вокруг образовавшейся атеромы.

Необходимо отметить, что ГМК сосудов отвечают на большинство изменений особым образом, что делает их важными элементами в понимании процессов, происходящих при патологии сосудов.

3. Элементы соединительной ткани сосудов

Соединительная ткань – важное звено целостности СС. Она поддерживает каркасность, обеспечивает необходимые упругие свойства и представляет собой механическую защиту СС. Основными молекулами, входящими в ее состав, являются коллаген и эластин.

Исходя из соотношения содержания различных молекул в соединительной ткани, видны свойства каждого типа сосудов. Например, мелкие сосуды очень жесткие, это обусловливается высоким содержанием коллагена в них. Их основная функция – поддержание тока крови внутри тканей, и эта регуляция достигается посредством сокращения ГМК. В крупных сосудах, таких как аорта, имеются две пластинки, содержащие в себе обильное количество эластина, кроме того, в средней оболочке находится относительно малое количество эластических волокон, но множество ГМК, которые располагаются перпендикулярно оси сосуда [26]. В ЭМ содержится много эластина и коллагена, которые плотно прилегают друг к другу. В СС, в основном, содержится коллаген 1-го, 3-го и 5-го типов, которые в больших количествах синтезируются ГМК.

Молекула коллагена является основным элементом коллагеновой ткани, она представляет собой палочковидные образования, которые образуют полипептидные α- цепи. Коллаген 1-го и 3-го типов обладает примерно одинаковой структурой. Даже синтез этих двух типов коллагена осуществляется одинаковыми клетками, которые синтезируют один или другой тип коллагена в зависимости от типа ткани, возраста и множества других параметров [4, 45]. В норме метаболизм коллагена идет чрезвычайно медленно, а при быстром нарастании этой ткани происходит резкое ремоделирование СС. В обычном состоянии коллаген является очень устойчивой молекулой, но при повреждениях его молекулы хорошо распадаются под широким спектром протеаз. Из специфических протеаз, которые могут воздействовать на коллаген, можно назвать матриксные металлопротеиназы [34]. Они разрушают целостность молекулы коллагена, в результате чего она начинает самопроизвольно распадаться в течение некоторого времени.

Если коллаген обеспечивает жесткостные свойства СС, то для ее упругости существуют эластические волокна.

Большое количество эластических волокон содержит ЭМ. Они обеспечивают хорошие упругие свойства на протяжении всех сосудов. Крупные артерии состоят примерно на 50% из эластических волокон. Нерастворимые эластические волокна – это комплексная структура, состоящая из эластина и не эластических молекул. Такой «сшитый» эластин развивается в позднем натальном и постнатальном периодах и обычно остается в таком виде в течение жизни человека. Ядро зрелого эластического волокна состоит из элементов «сшитого» эластина и покрыто фибриллином со связанными с ним молекулами [22, 31]. Фибриллин – это гомологичный белок, который имеет три изоформы: фибриллин-1, фибриллин-2 и фибриллин-3.

Эластин является основным белком ЭМ и содержится в больших количествах