Сосуды как тело формирует сосуды

Васкуляризация тканей. Формирование и рост новых кровеносных сосудовОсновным механизмом долговременной регуляции местного кровотока является изменение количества кровеносных сосудов в тканях. Так, длительная активизация метаболических процессов в данной ткани вызывает усиленную васкуляризацию ткани; если же уровень метаболизма снижается, количество кровеносных сосудов в ткани уменьшается. Так происходит изменение васкуляризации тканей в зависимости от их метаболических потребностей. Эта реконструкция сосудистой системы развивается быстро (через несколько дней) у очень молодых животных, а также в быстрорастущих тканях зрелого организма (например, в рубцовой ткани или в растущей опухоли). И наоборот, в зрелых, высокодифференцированных тканях подобный процесс протекает медленно. Таким образом, на долговременную регуляцию кровотока требуется всего несколько дней у новорожденных, и более месяца – у лиц старшего возраста. Кроме того, результат перестройки сосудистого русла оказывается гораздо лучшим в молодых тканях. Так, у новорожденных сосудистая сеть способна практически полностью удовлетворять возросшие потребности тканей, в то время как в зрелых тканях васкуляризация зачастую намного отстает от потребностей ткани. Роль кислорода в долговременной регуляции. Кислород имеет большое значение не только в быстрой краткосрочной регуляции местного кровотока, но и в долговременной регуляции. Одним из примеров является усиленная васкуляризация тканей у животных, обитающих на больших высотах, где содержание кислорода в атмосфере низкое. Другим примером может быть наблюдение за куриными зародышами, развивающимися в условиях гипоксии, у которых число кровеносных сосудов в 2 раза превышает нормальную плотность сосудов в тканях. Подобный эффект может иметь самые неблагоприятные последствия у недоношенных детей, помещенных в кислородную палатку с лечебными целями. Избыток кислорода немедленно прекращает рост сосудов сетчатки глаза у недоношенного ребенка и даже вызывает дегенерацию уже имеющихся сосудов. Затем, когда ребенка извлекают из кислородной палатки, начинается бурный рост сосудов в тканях глазного яблока, и кровеносные сосуды прорастают в стекловидное тело глаза, что приводит к слепоте. Такое явление называют ретроленталъной фиброплазией.

Формирование и рост новых кровеносных сосудовОбнаружены более 10 факторов, которые усиливают рост новых кровеносных сосудов. Почти все они являются короткими пептидами, из них 3 фактора изучены лучше других: сосудистый эндотелиальный фактор роста, фактор роста фибробластов и ангиогенин. Каждый из них был выделен из тканей с неадекватно низким кровоснабжением. По-видимому, дефицит кислорода или питательных веществ (или и того, и другого) приводит к образованию сосудистых факторов роста (так называемых ангиогенных факторов). В сущности, все ангиогенные факторы вызывают рост новых сосудов одинаковым способом: они способствуют появлению новых сосудов путем разрастания и ветвления старых сосудов. Первым этапом этого процесса является растворение базальной мембраны эндотелия в точке ветвления. Затем начинается быстрое образование новых эндотелиальных клеток, которые мигрируют через сосудистую стенку, образуя сосудистый росток, направленный к источнику ангиогенных факторов. Клетки продолжают быстро делиться и свертываются в трубку. Трубка соединяется с другой такой же, формирующейся от другого сосуда (артериолы или венулы), – и появляется капиллярная петля, в которой начинается кровоток. Если кровоток достаточно велик, в стенку нового сосуда переселяются гладкомышечные клетки, сосуд становится артериолой или венулой, а иногда и более крупным сосудом. Так, ангиогенез объясняет механизм, с помощью которого метаболические факторы тканей способствуют росту новых сосудов. Ряд других веществ, таких как некоторые стероидные гормоны, оказывают на мелкие кровеносные сосуды противоположное действие. При этом происходит разрушение сосудистых клеток и исчезновение сосудов. Следовательно, количество кровеносных сосудов может уменьшаться, когда необходимость в них отпадает.

Васкуляризация зависит от максимальной потребности тканей в кровоснабжении, а не от среднего уровня кровоснабжения. Исключительно важной характеристикой долговременной регуляции кровоснабжения является то, что васкуляризация тканей обусловлена главным образом максимальным уровнем кровотока, необходимого тканям, а не средним уровнем их потребностей. Необходимость в таком максимальном кровотоке может возникать не более чем на несколько минут в день. Тем не менее, даже такой кратковременной предельной нагрузки достаточно для выделения эндотелиальных факторов роста в мышечной ткани, чтобы усилить ее васкуляризацию. Если этого не происходит, каждый раз, когда человеку приходится выполнять тяжелую физическую нагрузку, его мышцы не могут развить необходимую силу сокращения, т.к. они не получают достаточного количества кислорода и питательных веществ. Однако если избыточная васкуляризация произошла, большая часть кровеносных сосудов обычно пребывает в состоянии сужения. Они открываются только под действием местных факторов, таких как недостаток кислорода, влияние сосудорасширяющих нервов и других факторов, свидетельствующих о необходимости резко увеличить кровоток. Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021 – Также рекомендуем “Коллатеральное кровообращение. Гуморальная регуляция кровообращения” Оглавление темы “Регуляция кровоснабжения”: 1. Различия в кровоснабжении разных органов и тканей. Механизмы регуляции кровотока 2. Вазодилататорная и гипоксическая теория регуляции кровотока в органах и тканях 3. Реактивная гиперемия. Активная гиперемия 4. Метаболическая и миогенная регуляция кровотока. Краткосрочная регуляция кровотока 5. Эндотелиальный сосудорасширяющий фактор. Долговременная регуляция местного кровотока 6. Васкуляризация тканей. Формирование и рост новых кровеносных сосудов 7. Коллатеральное кровообращение. Гуморальная регуляция кровообращения 8. Ангиотензин II и вазопрессин. Эндотелин и брадикинин 9. Влияние ионов на сосуды. Нервная регуляция кровообращения 10. Парасимпатическая регуляция кровообращения. Сосудодвигательный центр головного мозга |

Источник

Оглавление темы “Общая ангиология.”:

1. Общая ангиология. Сосудистая система.

2. Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены.

3. Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.

4. Малый круг кровообращения.

5. Большой (телесный) круг кровообращения. Регионарное кровообращение.

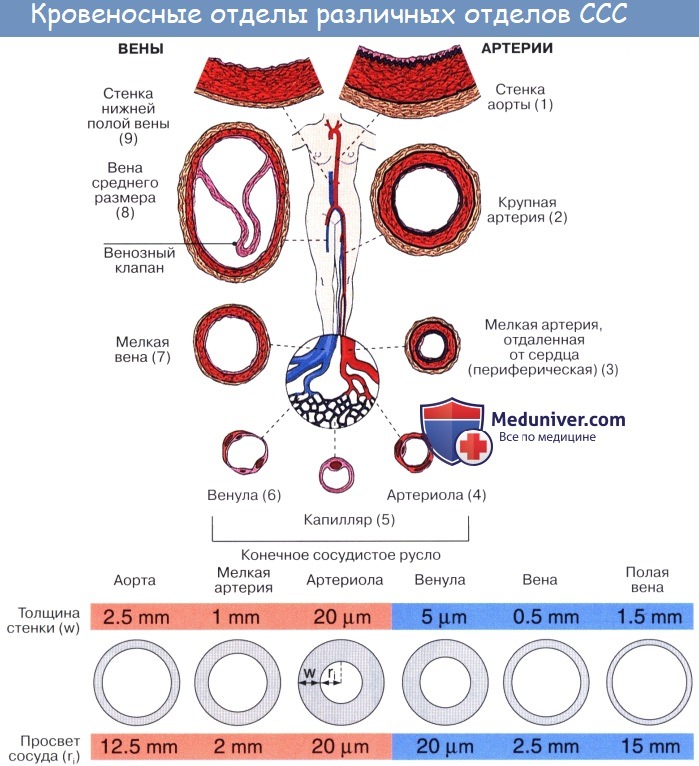

Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены

Кровеносная система состоит из центрального органа – сердца – и находящихся в соединении с ним замкнутых трубок различного калибра, называемых кровеносными сосудами (лат. vas, греч. angeion – сосуд; отсюда – ангиология). Сердце своими ритмическими сокращениями приводит в движение всю массу крови, содержащуюся в сосудах.

Артерии. Кровеносные сосуды, идущие от сердца к органам и несущие к ним кровь, называются артериями (аег – воздух, tereo – содержу; на трупах артерии пусты, отчего в старину считали их воздухоносными трубками).

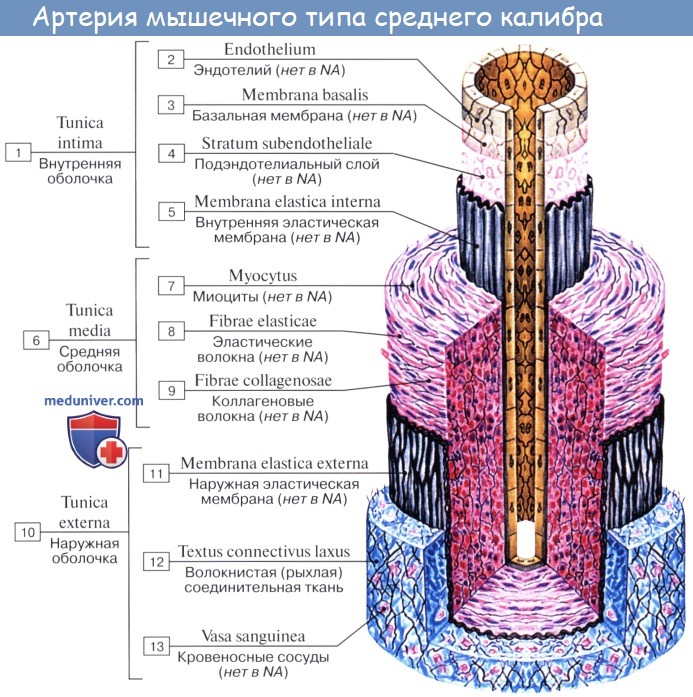

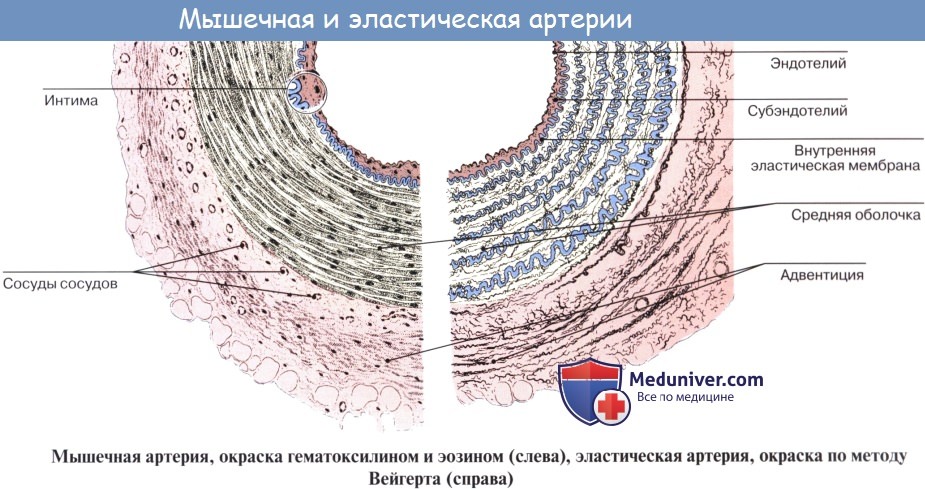

Стенка артерий состоит из трех оболочек. Внутренняя оболочка, tunica intima. выстлана со стороны просвета сосуда эндотелием, под которым лежат субэндотелий и внутренняя эластическая мембрана; средняя, tunica , построена из волокон неисчерченной мышечной ткани, миоцитов, чередующихся с эластическими волокнами; наружная оболочка, tunica externa, содержит соединительнотканые волокна. Эластические элементы артериальной стенки образуют единый эластический каркас, работающий как пружина и обусловливающий эластичность артерий.

По мере удаления от сердца артерии делятся на ветви и становятся все мельче и мельче. Ближайшие к сердцу артерии (аорта и ее крупные ветви) выполняют главным образом функцию проведения крови. В них на первый план выступает противодействие растяжению массой крови, которая выбрасывается сердечным толчком. Поэтому в стенке их относительно больше развиты структуры механического характера, т. е. эластические волокна и мембраны. Такие артерии называются артериями эластического типа. В средних и мелких артериях, в которых инерция сердечного толчка ослабевает и требуется собственное сокращение сосудистой стенки для дальнейшего продвижения крови, преобладает сократительная функция.

Она обеспечивается относительно большим развитием в сосудистой стенке мышечной ткани. Такие артерии называются артериями мышечного типа. Отдельные артерии снабжают кровью целые органы или их части.

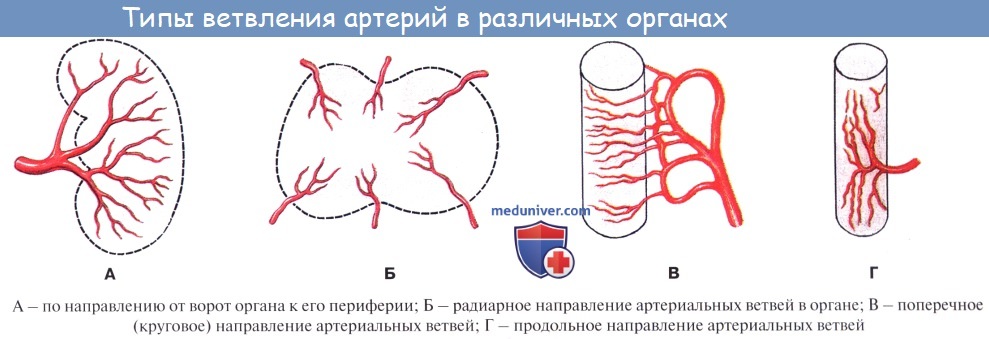

По отношению к органу различают артерии, идущие вне органа, до вступления в него – экстраорганные артерии, и их продолжения, разветвляющиеся внутри него – внутриорганные, или ингпраорганные, артерии. Боковые ветви одного и того же ствола или ветви различных стволов могут соединяться друг с другом. Такое соединение сосудов до распадения их на капилляры носит название анастомоза, или соустья (stoma – устье). Артерии, образующие анастомозы, называются анастомозирующими (их большинство).

Артерии, не имеющие анастомозов с соседними стволами до перехода их в капилляры (см. ниже), называются конечными артериями (например, в селезенке). Конечные, или концевые, артерии легче закупориваются кровяной пробкой (тромбом) и предрасполагают к образованию инфаркта (местное омертвение органа).

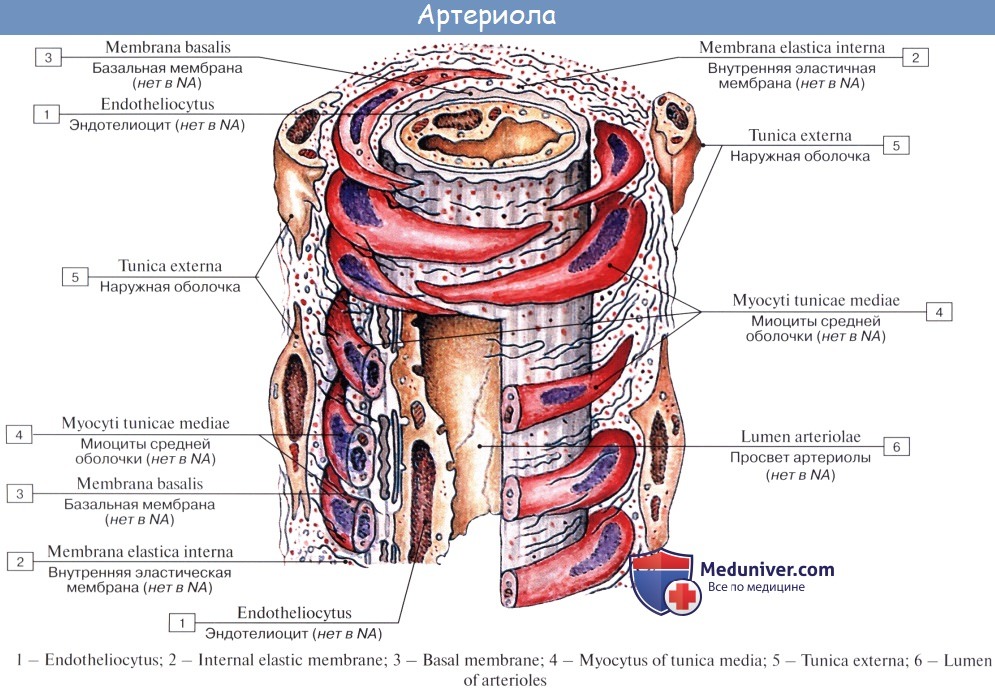

Последние разветвления артерий становятся тонкими и мелкими и потому выделяются под названием артериол.

Артериола отличается от артерии тем, что стенка ее имеет лишь один слой мышечных клеток, благодаря которому она осуществляет регулирующую функцию. Артериола продолжается непосредственно в прекапилляр, в котором мышечные клетки разрозненны и не составляют сплошного слоя. Прекапилляр отличается от артериолы еще и тем, что он не сопровождается венулой.

От прекапилляра отходят многочисленные капилляры.

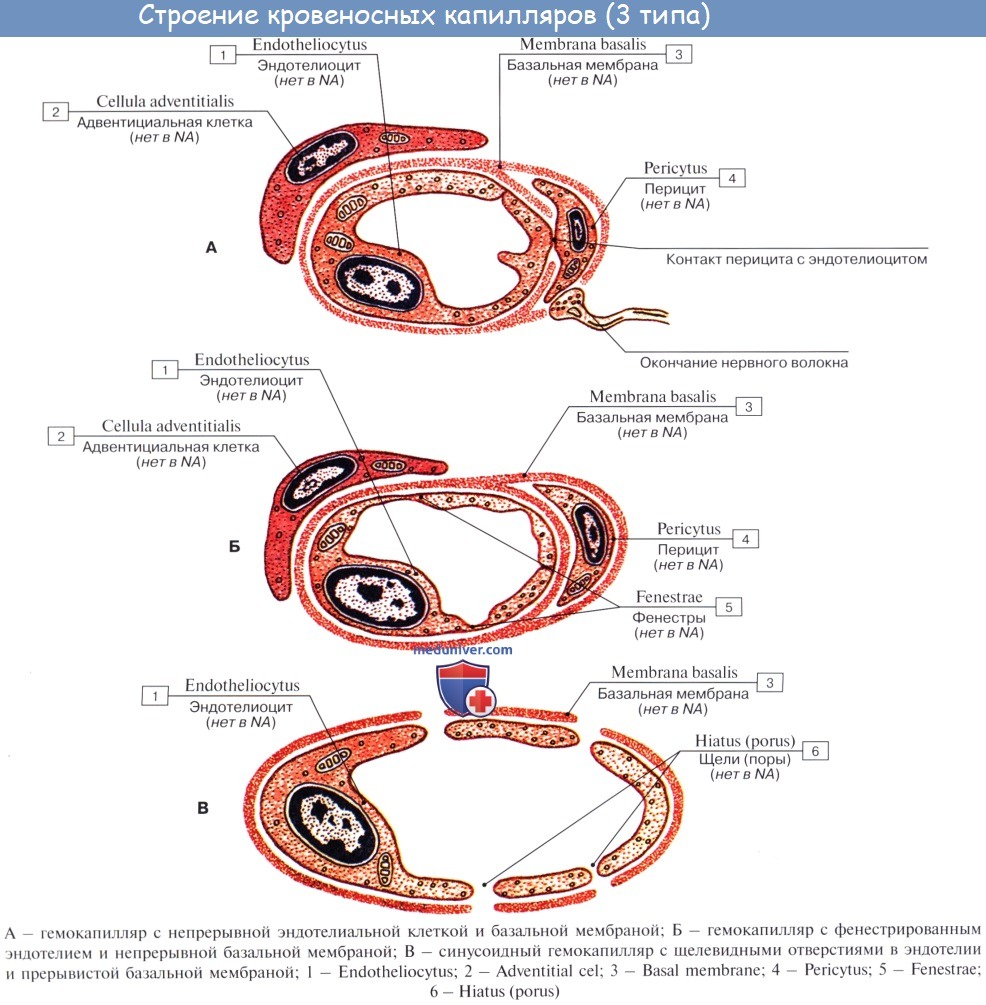

Капилляры представляют собой тончайшие сосуды, выполняющие обменную функцию. В связи с этим стенка их состоит из одного слоя плоских эндотелиальных клеток, проницаемого для растворенных в жидкости веществ и газов. Широко анастомозируя между собой, капилляры образуют сети (капиллярные сети), переходящие в посткапилляры, построенные аналогично прекапилляру. Посткапилляр продолжается в венулу, сопровождающую арте-риолу. Венулы образуют тонкие начальные отрезки венозного русла, составляющие корни вен и переходящие в вены.

– Дополнительно: Гистология капилляра – Дополнительно: Гистология капилляра – Дополнительно: Гистология капилляра – Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра – Дополнительно: Гистология капилляра – Дополнительно: Гистология капилляра – Дополнительно: Гистология капилляра

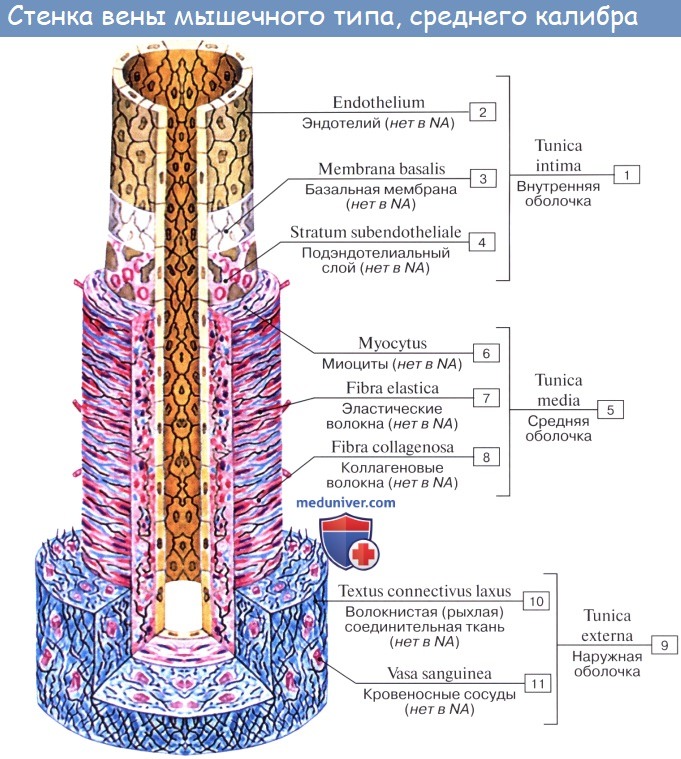

Вены (лат. vena, греч. phlebs; отсюда флебит – воспаление вен) несут кровь в противоположном по отношению к артериям направлении, от органов к сердцу. Стенки их устроены по тому же плану, что и стенки артерий, но они значительно тоньше и в них меньше эластической и мышечной ткани, благодаря чему пустые вены спадаются, просвет же артерий на поперечном разрезе зияет; вены, сливаясь друг с другом, образуют крупные венозные стволы – вены, впадающие в сердце.

Вены широко анастомозируют между собой, образуя венозные сплетения.

Движение крови по венам осуществляется благодаря деятельности и присасывающему действию сердца и грудной полости, в которой во время вдоха создается отрицательное давление в силу разности давления в полостях, а также благодаря сокращению скелетной и висцеральной мускулатуры органов и другим факторам.

Имеет значение и сокращение мышечной оболочки вен, которая в венах нижней половины тела, где условия для венозного оттока сложнее, развитасильнее, чем в венах верхней части тела. Обратному току венозной крови препятствуют особые приспособления вен – клапаны, составляющие особенности венозной стенки. Венозные клапаны состоят из складки эндотелия, содержащей слой соединительной ткани. Они обращены свободным краем в сторону сердца и поэтому не препятствуют току крови в этом направлении, но удерживают ее от возвращения обратно.

Артерии и вены обычно идут вместе, причем мелкие и средние артерии сопровождаются двумя венами, а крупные – одной. Из этого правила, кроме некоторых глубоких вен, составляют исключение главным образом поверхностные вены, идущие в подкожной клетчатке и почти никогда не сопровождающие артерий. Стенки кровеносных сосудов имеют собственные обслуживающие их тонкие артерии и вены, vasa vasorum. Они отходят или от того же ствола, стенку которого снабжают кровью, или от соседнего и проходят в соединительнотканном слое, окружающем кровеносные сосуды и более или менее тесно связанном с их наружной оболочкой; этот слой носит название сосудистого влагалища, vagina vasorum.

В стенке артерий и вен заложены многочисленные нервные окончания (рецепторы и эффекторы), связанные с центральной нервной системой, благодаря чему по механизму рефлексов осуществляется нервная регуляция кровообращения. Кровеносные сосуды представляют обширные рефлексогенные зоны, играющие большую роль в нейро-гуморальной регуляции обмена веществ.

Соответственно функции и строению различных отделов и особенностям иннервации все кровеносные сосуды в последнее время слали делить на 3 группы: 1) присердечные сосуды, начинающие и заканчивающие оба круга кровообращения, – аорта и легочный ствол (т. е. артерии эластического типа), полые и легочные вены; 2) магистральные сосуды, служащие для распределения крови по организму. Это – крупные и средние экстраорганные артерии мышечного типа и экстраорганные вены; 3) органные сосуды, обеспечивающие обменные реакции между кровью и паренхимой органов. Это – внутриорганные артерии и вены, а также звенья микроциркуляторного русла.

– Также рекомендуем “Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.”

Источник

Сосуды

Непременное условие существования организма – циркуляция жидкостей по кровеносным сосудам, переносящим кровь, и лимфатическим сосудам, по которым движется лимфа

Осуществляет транспорт жидкостей и растворенных в них веществ (питательные, продукты жизнедеятельности клеток, гормоны, кислород и др.) сердечно-сосудистая система – важнейшая интегрирующая система организма. Сердце в этой системе выполняет роль насоса, а сосуды служат своеобразным трубопроводом, по которому все необходимое доставляется каждой клетке тела.

Кровеносные сосуды

Рис. 1. Кровеносные сосуды (схема): венула (синий цвет), капиллярная сеть, вена (синий цвет), артерия (красный цвет), артериола (красный цвет)

Среди кровеносных сосудов выделяют более крупные – артерии и более мелкие – артериолы, по которым кровь течет от сердца к органам, венулы и вены, по которым кровь возвращается к сердцу, и капилляры, по которым кровь переходит из артериальных сосудов в венозные (рис. 1). Наиболее важные обменные процессы между кровью и органами совершаются в капиллярах, где кровь отдает содержащиеся в ней кислород и питательные вещества окружающим тканям, а забирает из них продукты метаболизма. Благодаря постоянной циркуляции крови поддерживается оптимальная концентрация веществ в тканях, что необходимо для нормальной жизнедеятельности организма.

Кровеносные сосуды образуют большой и малый круги кровообращения, которые начинаются и заканчиваются в сердце. Объем крови у человека массой тела 70 кг равен 5-5,5 л (примерно 7% массы тела). Состоит кровь из жидкой части – плазмы и клеток – эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Вследствие высокой скорости кругооборота ежесуточно по кровеносным сосудам протекает 8000-9000 л крови.

В разных сосудах кровь движется с разной скоростью. В аорте, выходящей из левого желудочка сердца, скорость крови наибольшая – 0,5 м/с, в капиллярах – наименьшая – около 0,5 мм/с, а в венах – 0,25 м/с. Различия в скорости течения крови обусловлены неодинаковой шириной общего сечения кровеносного русла в разных участках. Суммарный просвет капилляров в 600-800 раз превышает просвет аорты, а ширина просвета венозных сосудов примерно в 2 раза больше, чем артериальных. По законам физики, в системе сообщающихся сосудов скорость тока жидкости выше в более узких местах.

Рис. 2. Строение стенки кровеносных сосудов: артерия, капилляр, вена

Стенка артерий толще, чем у вен, и состоит из трех оболочек слоев (рис. 2). Средняя оболочка построена из пучков гладкой мышечной ткани, между которыми расположены эластические волокна. Во внутренней оболочке, выстланной со стороны просвета сосуда эндотелием, и на границе между средней и наружной оболочками имеются эластические мембраны. Эластические мембраны и волокна образуют своеобразный каркас сосуда, придающий его стенкам прочность и упругость.

В стенке ближайших к сердцу крупных артерий (аорта и ее ветви) эластических элементов относительно больше. Обусловлено это необходимостью противодействовать растяжению массой крови, которая выбрасывается из сердца при его сокращении. По мере удаления от сердца артерии делятся на ветви и становятся мельче. В средних и мелких артериях, в которых инерция сердечного толчка ослабевает и требуется собственное сокращение сосудистой стенки для дальнейшего продвижения крови, хорошо развита мышечная ткань. Под влиянием нервных раздражений такие артерии способны изменять свой просвет.

Стенки вен тоньше, но состоят из тех же трех оболочек. Поскольку в них значительно меньше эластической и мышечной ткани, стенки вен могут спадаться. Особенностью вен является наличие во многих из них клапанов, препятствующих обратному току крови. Клапаны вен представляют собой карманоподобные выросты внутренней оболочки.

Лимфатические сосуды

Сравнительно тонкую стенку имеют и лимфатические сосуды. В них также имеется множество клапанов, которые позволяют лимфе двигаться только в одном направлении – к сердцу.

Лимфатические сосуды и оттекающая по ним лимфа также относятся к сердечно-сосудистой системе. Лимфатические сосуды вместе с венами обеспечивают всасывание из тканей воды с растворенными в ней веществами: крупные белковые молекулы, капельки жира, продукты распада клеток, чужеродные бактерии и прочие. Самые мелкие лимфатические сосуды – лимфатические капилляры – замкнуты на одном конце и располагаются в органах рядом с кровеносными капиллярами. Проницаемость стенки лимфатических капилляров выше, чем у кровеносных капилляров, а диаметр их больше, поэтому те вещества, которые из-за крупных размеров не могут попасть из тканей в кровеносные капилляры, поступают в лимфатические капилляры. Лимфа по своему составу напоминает плазму крови; из клеток в ней содержатся только лейкоциты (лимфоциты).

Образующаяся в тканях лимфа по лимфатическим капиллярам, а дальше по более крупным лимфатическим сосудам постоянно оттекает в кровеносную систему, в вены большого круга кровообращения. За сутки в кровь поступает 1200-1500 мл лимфы. Важно, что прежде чем оттекающая от органов лимфа попадет в кровеносную систему и смешается с кровью, она проходит через каскад лимфатических узлов, которые располагаются по ходу лимфатических сосудов. В лимфатических узлах чужеродные для организма вещества и болезнетворные микроорганизмы задерживаются и обезвреживаются, а лимфа обогащается лимфоцитами.

Расположение сосудов

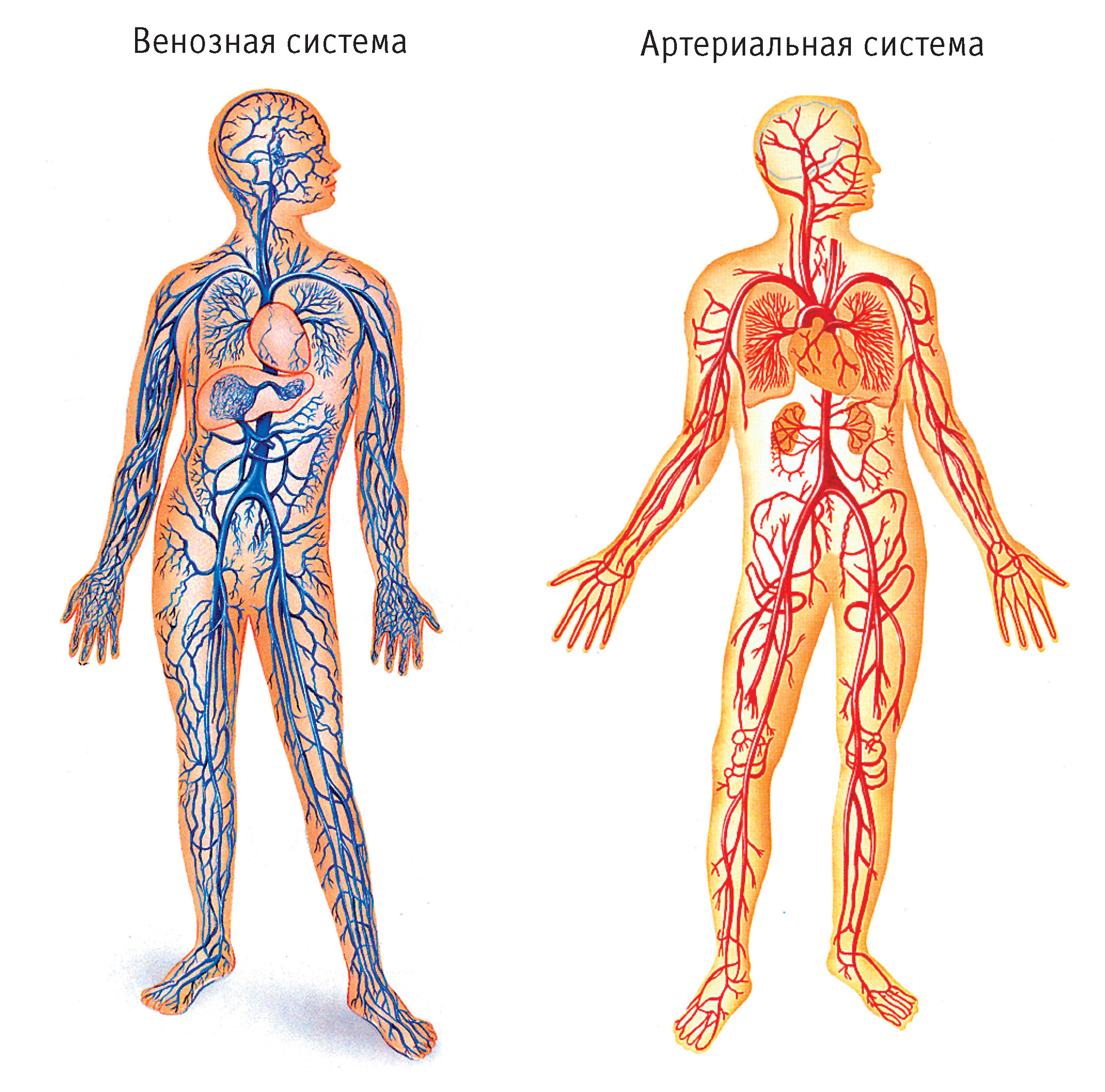

Рис. 3. Венозная система

Рис. 3а. Артериальная система

Распределение сосудов в теле человека подчиняется определенным закономерностям. Артерии и вены обычно идут вместе, причем мелкие и средние артерии сопровождаются двумя венами. В составе этих сосудистых пучков проходят также лимфатические сосуды. Ход сосудов соответствует общему плану строения тела человека (рис. 3 и 3а). Вдоль позвоночного столба проходят аорта и крупные вены, в межреберных промежутках расположены отходящие от них ветви. На конечностях, в тех отделах, где скелет состоит из одной кости (плечо, бедро), имеется по одной главной артерии, сопровождаемой венами. Там, где в скелете две кости (предплечье, голень), идут и две главные артерии, а при лучевом строении скелета (кисть, стопа), артерии расположены соответственно каждому пальцевому лучу. Сосуды направляются к органам по кратчайшему расстоянию. Сосудистые пучки проходят в укрытых местах, в каналах, образованных костями и мышцами, и только на сгибательных поверхностях тела.

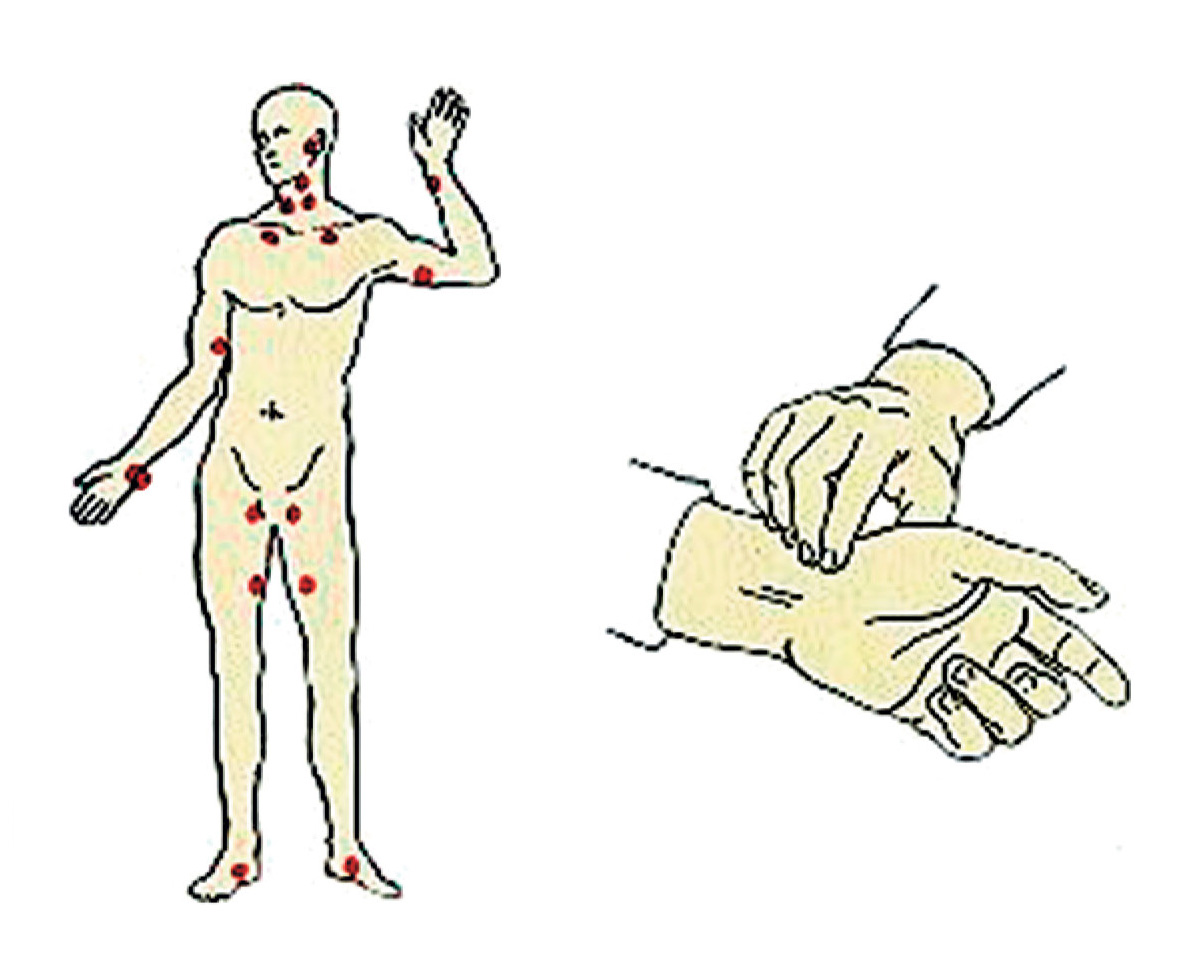

В некоторых местах артерии располагаются поверхностно, и их пульсация может быть прощупана (рис. 4). Так, пульс можно исследовать на лучевой артерии в нижней части предплечья или на сонной артерии в боковой области шеи. Кроме того, поверхностно расположенные артерии можно прижать к рядом лежащей кости для остановки кровотечения.

Рис. 4. Точки определения пульса

Как разветвления артерий, так и притоки вен широко соединяются между собой, образуя так называемые анастомозы. При нарушениях притока крови или ее оттока по основным сосудам анастомозы способствуют движению крови в различных направлениях и перемещению ее из одной области в другую, что приводит к восстановлению кровоснабжения. Это особенно важно в случае резкого нарушения проходимости основного сосуда при атеросклерозе, травме, ранении.

Самые многочисленные и тонкие сосуды – кровеносные капилляры. Диаметр их составляет 7-8 мкм, а толщина стенки, образованной одним слоем эндотелиальных клеток, лежащих на базальной мембране, – около 1 мкм. Через стенку капилляров осуществляется обмен веществ между кровью и тканями. Кровеносные капилляры находятся почти во всех органах и тканях (их нет только в самом наружном слое кожи – эпидермисе, роговице и хрусталике глаза, в волосах, ногтях, эмали зубов). Длина всех капилляров человеческого тела составляет примерно 100 000 км. Если их вытянуть в одну линию, то можно опоясать земной шар по экватору 2,5 раза. Внутри органа кровеносные капилляры соединяются между собой, образуя капиллярные сети. Кровь в капиллярные сети органов поступает по артериолам, а оттекает по венулам.

Микроциркуляция

Движение крови по капиллярам, артериолам и венулам, а лимфы по лимфатическим капиллярам получило название микроциркуляции, а сами мельчайшие сосуды (диаметр их, как правило, не превышает 100 мкм) – микроциркуляторного русла. Строение последнего русла имеет свои особенности в разных органах, а тонкие механизмы микроциркуляции позволяют регулировать деятельность органа и приспосабливать ее к конкретным условиям функционирования организма. В каждый момент работает, то есть открыта и пропускает кровь, только часть капилляров, другие же остаются в резерве (закрыты). Так, в покое могут быть закрытыми более 75% капилляров скелетных мышц. При физической нагрузке большинство из них открываются, так как работающая мышца требует интенсивного притока питательных веществ и кислорода.

Функцию распределения крови в микроциркуляторном русле выполняют артериолы, которые имеют хорошо развитую мышечную оболочку. Это позволяет им сужаться или расширяться, изменяя количество поступающей в капиллярные сети крови. Такая особенность артериол позволила русскому физиологу И.М. Сеченову назвать их «кранами кровеносной системы».

Изучение микроциркуляторного русла возможно лишь с помощью микроскопа. Именно поэтому активное исследование микроциркуляции и зависимости ее интенсивности от состояния и потребностей окружающих тканей стало возможным только в ХХ в. Исследователь капилляров Август Крог в 1920 г. был удостоен Нобелевской премии. В России существенный вклад в развитие представлений о микроциркуляции в 70-90-х годах внесли научные школы академиков В.В. Куприянова и А.М. Чернуха. В настоящее время, благодаря современным техническим достижениям, методы исследования микроциркуляции (в том числе с использованием компьютерных и лазерных технологий) широко применяются в клинической практике и экспериментальной работе.

Артериальное давление

Важной характеристикой деятельности сердечно-сосудистой системы служит величина артериального давления (АД). В связи с ритмической работой сердца оно колеблется, повышаясь во время систолы (сокращения) желудочков сердца и снижаясь во время диастолы (расслабления). Наивысшее АД, отмечаемое во время систолы, называют максимальным, или систолическим. Наименьшее АД называют минимальным, или диастолическим. АД обычно измеряют в плечевой артерии. У взрослых здоровых людей максимальное АД в норме равно 110-120 мм рт.ст., а минимальное 70-80 мм рт.ст. У детей, вследствие большой эластичности стенки артерий, АД ниже, чем у взрослых. С возрастом, когда эластичность сосудистых стенок из-за склеротических изменений уменьшается, уровень АД повышается. При мышечной работе систолическое АД растет, а диастолическое не меняется или снижается. Последнее объясняется расширением сосудов в работающих мышцах. Уменьшение максимального АД ниже 100 мм рт.ст. называют гипотонией, а увеличение выше 130 мм рт.ст. – гипертонией.

Уровень АД поддерживается сложным механизмом, в котором участвуют нервная система и различные вещества, переносимые самой кровью. Так, существуют сосудосуживающие и сосудорасширяющие нервы, центры которых расположены в продолговатом и спинном мозге. Имеется значительное количество химических веществ, под влиянием которых изменяется просвет сосудов. Часть этих веществ образуется в самом организме (гормоны, медиаторы, углекислый газ), другие поступают из внешней среды (лекарственные и пищевые вещества). Во время эмоционального напряжения (гнев, страх, боль, радость) в кровь из надпочечников поступает гормон адреналин. Он усиливает деятельность сердца и суживает сосуды, АД при этом повышается. Так же действует гормон щитовидной железы тироксин.

Каждому человеку следует знать, что его организм имеет мощные механизмы саморегуляции, при помощи которых поддерживается нормальное состояние сосудов и уровень АД. Это обеспечивает необходимое кровоснабжение всех тканей и органов. Однако надо обращать внимание на сбои в деятельности этих механизмов и с помощью специалистов выявлять и устранять их причину.

Автор: Ольга Гурова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры анатомии человека РУДН

В материале использованы фотографии, принадлежащие shutterstock.com

Источник

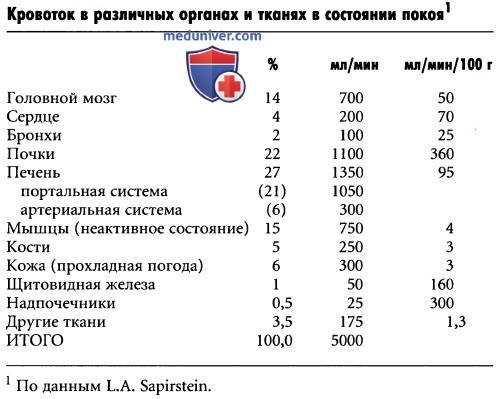

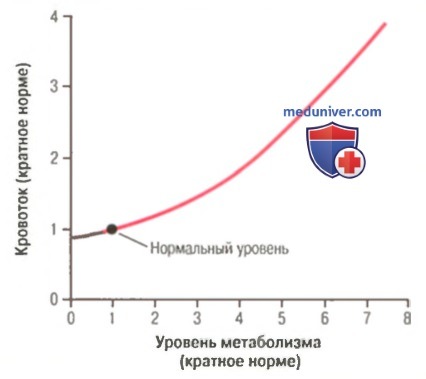

Влияние уровня метаболизма на местный тканевой кровоток

Влияние уровня метаболизма на местный тканевой кровоток