Сосуды кровеносной системы червя

Кольчатые черви – практически самый крупный вид высших животных, свободно живущих в почве, морской и пресной воде. Этот вид червей имеет более сложную организацию, чем у круглых червей или плоских.

У червей вида кольчатые впервые появляются вторичная полость, высокоорганизованная система кровоснабжения и нервная система.

Дождевой червь: строение

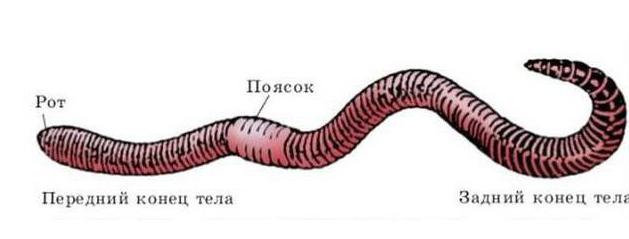

В поперечном разрезе тельце практически круглое. Средняя длина – около 30 см. Разделяется оно на 150-180 члеников, или сегментов. Поясок, находящийся в передней трети тела, выполняет свою функцию в период половой активности (дождевой червь – гермафродит). По бокам члеников находится по четыре жёстких хорошо развитых небольших щетинок. Они способствуют перемещению тела червя в почве.

Цвет тельца красновато-коричневый, причем на брюшке чуть светлее, чем на спине.

Природная необходимость

Система кровообращения есть у всех животных, начиная с вторичнополостных кольчатых червей. Она сформировалась вследствие увеличения жизненной активности (по сравнению, например, с плоскими червями). Жизнь в постоянном движении требует стабильной энергичной работы мышц, что, в свою очередь, вызывает потребность в увеличении клеток поступающего кислорода и питательных веществ, которые доставить может только кровь.

Какая кровеносная система у дождевого червя? Две главных артерии – спинная и в брюшной полости. В каждом членике между артериями проходят закольцованные сосуды. Из них несколько слегка утолщены и покрыты мышечной тканью. В этих сосудах, выполняющих работу сердца, мышцы, сокращаясь, проталкивают кровь в брюшную артерию. Кольцевые «сердца» на выходе в спинную артерию имеют специальные клапаны, не дающие кровотоку пойти в неправильном направлении. Все сосуды разделяются на большую сеть тончайших капилляров. Кислород в них поступает из воздуха, а из кишечника всасываются питательные вещества. Капилляры, находящиеся в мышечных тканях, отдают углекислый газ и продукты распада.

Кровеносная система дождевого червя замкнутая, так как она за все время движения не смешивается с жидкостью полости. Это дает возможность существенно приумножить темп обмена веществ. У животных, не обладающих системой перекачивания крови, теплообмен ниже в два раза.

Кровеносная система дождевого червя

Питательные вещества, которые всосал кишечник при движении червя, распределяются через хорошо сформированную систему кровообращения.

Ее схема достаточно сложная для этого вида животных. Над и под кишечником вдоль всего тела проходят сосуды. Сосуд, проходящий в спине, снабжен мускулатурой. Она, сжимаясь и растягиваясь, волнообразно толкает кровь от задней к передней части тела. В передних члениках (у отдельных видов червей это 7-11, у иных – 7-13) сосуд, идущий по спинке, сообщается с несколькими парами сосудов, проходящих поперечно основным (обычно их 5-7). Кровеносная система дождевого червя этими сосудами имитирует сердечки. Мускулатура у них развита значительно сильнее остальных, поэтому они являются главными во всей системе.

Функциональные особенности

Функции кровеносной системы дождевого червя схожи с функциями гемодинамики позвоночных. Кровь, вышедшая из сердечек, попадает в сосуд, находящийся в брюшной полости. В нем происходит движение к заднему концу тельца червя. По своему пути эта кровь разносит питательные вещества по более мелким сосудам, находящимся в стенках тельца. В период полового созревания кровь поступает и к половым органам.

Строение кровеносной системы дождевого червя таково, что сосуды в каждом органе переходят в мельчайшие капилляры. Кровь из них перетекает в сосуды, расположенные поперек основных, из которых кровь стекает в спинную артерию. Мускулатура есть во всех кровеносных сосудах, даже мельчайших. Это позволяет крови не застаиваться, особенно в периферической части системы кровоснабжения этого типа кольчатых.

Кишечник

В этой части тела червя находится особо густое сплетение капилляров. Они как бы опутывают кишечник. Часть капилляров приносит питательные вещества, другая часть разносит их по всему телу. Мышцы сосудов, окружающих кишечник этого вида кольчатых, не настолько сильны, как спинного сосуда или сердца.

Состав крови

Кровеносная система дождевого червя на просвет красная. Это объясняется тем, что в крови находятся вещества, близкие по своей химической структуре к гемоглобину, входящему в кровяной состав позвоночных. Отличие заключается в том, что эти вещества находятся в плазме (жидкой части кровяного состава) в растворенном виде, а не в кровяных тельцах. Сама кровь дождевого червя – это клетки без цвета, нескольких типов. Они по своему строению схожи с бесцветными клетками, входящими в состав крови позвоночных.

Транспортировка клеток кислорода

Клетки кислорода у позвоночных из органов дыхания переносят гемоглобин. В крови дождевых червей вещество, схожее по составу, тоже приносит кислород всем клеткам тела. Единственное отличие в том, что у червей органов дыхания нет. Они «вдыхают» и «выдыхают» поверхностью тела.

Тонкая защитная пленка (кутикула) и эпителий кожи червя вместе с большой капиллярной сетью кожи гарантируют хорошее поглощение кислорода из воздуха. Капиллярная паутинка настолько велика, что находится даже в эпителии. Отсюда кровь передвигается через стеночные сосуды тела и поперечные сосуды в основные стволовые русла, благодаря чему все тело обогащается кислородом. Красноватый оттенок тела этого вида кольчатых дает именно большая капиллярная сеть стенок.

Здесь нужно учесть, что тончайшая пленка, покрывающая тельце дождевого червя (кутикула), очень легко увлажняется. Поэтому сначала кислород растворяется в каплях воды, которые удерживаются кожным эпителием. Из этого следует, что кожные покровы должны быть всегда увлажненные. Таким образом, становится понятно, что влажность окружающей среды – одно из важных условий для жизни этих животных.

Даже малейшее пересыхание кожи прекращает дыхание. Ибо кровеносная система дождевого червя не приносит клеток кислорода. Не очень долго он может продержаться в таких условиях, используя внутренние запасы воды. Выручают железы, расположенные в коже. Когда ситуация становится действительно острой, дождевой червь начинает утилизацию полостной жидкости, частями выбрызгивая ее из пор, расположенных на спинке.

Пищеварительная и нервная системы

Система пищеварения дождевых червей состоит из передней кишки, средней и задней. В связи с необходимостью жить более активно, пищеварительная система дождевых червей прошла несколько этапов усовершенствования. У пищеварительного аппарата появились отделы, за каждым из которых закрепилась определенная функция.

Основной орган этой системы – кишечная трубка. Она разделяется на ротовую полость, глотку, пищевод, желудок (мускулистое тело), среднюю и заднюю кишки, анальное отверстие.

В пищевод и глотку выходят протоки желёз, которые оказывают влияние на проталкивание пищи. В средней кишке пища обрабатывается химически, и продукты пищеварения всасываются в кровь. Остатки выходят через анальное отверстие.

По всей длине тельца червя, со стороны брюшины, проходит нервная цепочка. Таким образом, каждый членик имеет свои развитые нервные комочки. В передней части нервной цепочки находится кольцевая перемычка, состоящая из двух соединенных узлов. Она называется окологлоточным нервным кольцом. От него расходится сеть нервных окончаний по всему телу.

Пищеварительная, кровеносная и нервная система дождевого червя значительно усложнены, в связи с прогрессом всего вида кольчецов. Поэтому, в сравнении с остальными видами червей, они обладают очень высокой организацией.

Источник

Кольчатые черви, аннелиды, или кольчецы (Annelida — от annelus — «кольцо») — это тип гомономно-сегментированных двусторонее-симметричных беспозвоночных. К ним относятся не только всем знакомые дождевые черви, но и разнообразные и многочисленные многощетинковые морские и пресноводные обитатели, пиявки и другие не менее интересные животные. Всего сейчас насчитывается 16 000-18 000 видов кольчецов. В основном это свободноживущие виды, эктопаразитами среди них являются, например, пиявки.

Самых мелких аннелид можно рассмотреть только под микроскопом. Мельчайшим представителем является полихета из рода Diurodrilus (около 300 мкм), а также карликовый самец Dinophilus gyrociliatus (50 мкм). Самый крупный представитель, обитающий в Австралии — гигантский земляной червь (Megascolides australis), он достигает 3 м в длину.

Строение и ароморфозы кольчатых червей

Кольчатые черви имеют древних предков — кембрийских ископаемых из сланцев Берджес (Burgess Shale), идентифицируемых как типичные полихеты (например, Canadia spinosd). Для представителей типа характерны значительные ароморфозы:

- сегментация тела;

- передний отдел (простомиум) с придатками;

- нухальные (затылочные обонятельные) органы;

- замкнутая кровеносная система;

- усложнение выделительной системы до многоклеточной метанефридиальной;

- сложная узловая нервная система на основе лестничного типа;

- вторичная полость тела — целом;

- у многощетинковых червей появляются органы передвижения — параподии;

- мышечные клетки в составе пищеварительного тракта;

- у части видов есть органы дыхания — жабры.

Теперь поговорим подробнее об этих эволюционных изменениях и о других особенностях строения кольчатых червей.

Сегментация

Органы и ткани аннелид в процессе эмбрионального развития закладываются из трёх зародышевых листков, поэтому их относят к трёхслойным животным. Их тело состоит из повторяющихся одинаковых (гомономных) сегментов-метамеров, расположенных друг за другом между передним отделом (простомиумом) и задним (пигидиумом). У ряда таксонов деление на передний, задний отделы и тело не выражено (у пиявок).

Членики кольчецов отделены друг от друга неглубокими перетяжками. Они похожи не только внешне, но имеют и одинаковое (или сходное) внутреннее строение. Сегменты формируются в зоне роста, расположенной перед пигидиумом. Метамеров может быть несколько или много (сотни). За счёт появления новых члеников черви растут. Теперь подробнее об этих отделах.

- Передняя, или головная часть (простомиум) содержит надглоточный ганглий (мозг). Она снабжена фоторецепторами и органами химического чувства, а также несёт подвижные придатки (пальпы и антенны), на которых располагаются рецепторы, состоящие из одной или многих клеток.

- Следующий отдел — перистомиум, или околоротовый отдел (его принадлежность к числу сегментов тела спорна) — у взрослых особей включает ротовое отверстие. По бокам он несёт придатки — щупальцевидные или перистомиальные усики, которые у некоторых видов могут вторично отсутствовать.

- Анальная лопасть, или пигидий несёт анус.

- Вся остальная часть называется телом и состоит из сегментов. Они напоминают вагоны поезда, их число различно у разных таксонов, оно может быть постоянным, как у пиявок, или вариативным. Самый молодой сегмент всегда находится перед пигидием, а самый старый — перед простомиумом. Нефридии, гонады, придатки — параподии (если они имеются) и целомические мешки повторяются в каждом сегменте. Другие органы и ткани проходят через все метамеры, благодаря чему набор одинаковых элементов превращается в целостный организм. Основные объединяющие системы: кровеносная, нервная, пищеварительная и мускулатура.

Стенка тела (кожно-мускульный мешок)

Кольчатые черви обладают хорошо развитым кожно-мускульным мешком. В его состав входят:

- неклеточное вещество — волокнистая коллагеновая кутикула,

- железистый однослойный эпителий,

- соединительнотканный дермис;

- мускулатура.

Кольчатые черви имеют хорошо развитый кожно-мускульный мешок

Кольчатые черви имеют хорошо развитый кожно-мускульный мешок

Кутикула эластична, обычно она состоит из перекрёстно (спирально) ориентированных коллагеновых волокон, которые укрепляют стенку тела и часто придают ему переливчатый блеск. Некоторые морские многощетинковые черви, обитающие в трубках, не имеют кутикулы, но зато сама их трубка по составу напоминает её.

Эпидермис аннелид содержит многочисленные железы, выделяющие:

- слизь, защищающую тело червя,

- вещества для строительства трубок,

- оболочку для каналов в грунте и для защиты кладок яиц,

- иногда светящийся секрет.

Из эпидермиса выдаются тонкие щетинки, состоящие из особой эластичной формы хитина, часто укреплённые склеротизированным белком и неорганическим материалом (например карбонатом кальция). Их число и строение служат систематическим признаком для распознавания кольчатых червей.

Встречаются простые щетинки (без подобия сустава, как у сложных), расположенные пучками симметрично на каждом сегменте. Есть и другие варианты щетинок (загнутые, крючковидные) и их расположения. Щетинки участвуют в передвижении червей. Есть аннелиды с малым количеством щетинок, или совсем без них.

Мышцы кожно-мускульного мешка косо исчерчены. Они представлены наружным кольцевым и внутренним продольным слоями, между которыми может присутствовать слой диагональных мышц. К ним подходят мышцы параподий, ретракторы щетинок и косые мышцы боковой части тела. Продольные мышцы чаще образуют четыре чётко выраженных мышечных тяжа. Мускулатура стенки тела у некоторых аннелид образует выстилку целома.

Сокращение продольных мышц заставляет тело червя расширяться, сокращение кольцевых мышц приводит к его удлинению. В результате кольчатые черви могут проникать в почву и проделывать там ходы.

Структура и положение мышечных слоёв различны. Вместе с другими мышцами они определяют анатомическое строение и способность к движению целого таксона. Например, плавающие и ползающие нереиды имеют тонкий слой кольцевой мускулатуры, тогда как их продольная мускулатура представлена четырьмя мощными валиками.

У форм, живущих в трубках, таких, как Serpulidae и Sabellidae, продольные валики настолько доминируют в мускулатуре тела, что для полости тела у некоторых из них остаётся только узкое пространство. У роющих Arenicolidae мускулатура представлена многочисленными продольными лентами.

Нервная система

В основе нервной системы аннелид лежит лестничный тип строения. В её состав входят следующие основные элементы:

- парный надглоточный ганглий (мозг),

- окологлоточные коннективы,

- два разделённых нервных ствола, формирующих брюшную нервную цепочку, с двумя ганглиями и перемычкой-комиссурой в каждом сегменте,

- в каждом сегменте 3 или 4 нерва, тянущихся к периферии тела, которые содержат сенсорные и моторные аксоны.

От общего плана строения есть отклонения. У одних нервные цепочки сливаются в одну, у других в основании параподий имеются дополнительные ганглии и тоже соединяются с брюшной цепочкой при помощи перемычки. В последнем случае план строения нервной системы становится похожим не на лестницу, а на тетроид.

У многих видов в брюшную цепочку входят нейроны с очень большим диаметром аксонов, которые образуют гигантские волокна. Такие волокна благодаря высокой скорости проведения импульсов делают реакцию сжимания тела кольчецов особенно эффективной, что помогает им спасаться от хищников.

Исходно мозг кольчатых червей находятся в простомиуме, но у Clitellata уменьшение или полная редукция головного отдела привела к перемещению головного ганглия в последующие сегменты тела. У некоторых полихет мозг очень развит, состоит из 3 частей и содержит оптические ганглии и высокоразвитый чувствительный центр.

Пара окологлоточных коннектив соединяет мозг с двумя подглоточными ганглиями, расположенными в перистомиуме. От последних отходят нервные стволы, тянущиеся по всему телу. В каждом сегменте на стволах расположено по одному ганглию, которые соединяются между собой поперечными комиссурами (нервными перегородками).

Каждая пара ганглиев по существу является мозгом сегмента, от которого отходит по одному нерву. Нервы иннервируют стенку тела и сенсорные структуры сегмента. У небольшого количества кольчатых червей нервная система залегает в эпидермисе, у большинства она погружена под покровы в соединительную ткань.

Сенсорные структуры кольчатых червей представлены хемо- фото- и механорецепторами, расположенными на голове, придатках и по всему телу. Они могут быть одноклеточными или многоклеточными. Большое количество механо- и хеморецепторных клеток сконцентрировано на сенсорных придатках: антеннах, щупальцевидных, параподиальных и пигидиальных усиках, а также на пальпах.

Кроме этого многощетинковые черви имеют разнообразные органы чувств:

- глазки,

- глаза,

- статоцисты,

- специализированные органы химического чувства — нухальные органы.

В большинстве случаев органы чувств располагаются на головной части, на первых нескольких сегментах. Но у некоторых полихет они находятся на всём туловище и даже на пигидии.

Целом

У кольчатых червей появляется вторичная полость тела. Она отличается от первичной наличием собственных покровных тканей, отделяющих её от других тканей и органов и тем, что появляется непосредственно в мезодерме. В каждом сегменте тела расположена пара целомических мешков, ограниченных ресничным мезодермальным эпителием (мезотелием, целотелием) и заполненных жидкостью. У одних аннелид мезотелий образован только эпителиально-мускульными клетками мускулатуры стенки тела, у других мускулатура отделена от вторичной полости тела перетонеумом (плоскими эпителиальными клетками).

На отдельных участках мезотелия расположены хлорагогенные клетки, которые жёлтым или коричневым слоем покрывают часть кишки или кровеносные сосуды. Эта ткань выполняет те же функции, что и печень позвоночных животных. В ней синтезируются и запасаются гликоген и жир, накапливаются и обезвреживаются токсины, протекает катаболизм белков и образование аммиака, осуществляется синтез мочевины, синтезируется гемоглобин.

При смыкании парных целомических мешков в каждом сегменте над кишкой и под кишкой образуются спинной и брюшной мезентерии, или брыжейки (остатки первичной полости тела).

Циркуляция целомической жидкости осуществляется ресничками эпителия и сокращением мышц стенки тела. Жидкость выполняет следующие функции:

- создаёт опору для кожно-мускульного мешка;

- выполняет роль гидроскелета (поддерживает форму тела);

- в ней созревают гаметы;

- транспортирует вещества, например, переносит продукты обмена к органам выделения;

- участвует в реализации защитных реакций;

- иногда принимает участие в газообмене.

Кровеносная система

Местная циркуляция осуществляется в целомических полостях каждого сегмента. Но транспорт в масштабах всего тела обеспечивает хорошо развитая замкнутая кровеносная система (кровь течёт только в сосудах). Она состоит из кровеносных сосудов и сердец. У некоторых кольчатых червей кровеносные сосуды редуцированы или полностью отсутствуют.

Самые важные элементы кровеносной системы аннелид:

- спинной кровеносный сосуд, расположенный в спинном мезентерии, над кишкой. Это самый большой кровеносный сосуд кольчатых червей. Он начинается от окологлоточного синуса и заканчивается в заднем отделе тела. В некоторых случаях он полностью или частично удвоен. Спинной сосуд перистальтически сокращается и толкает кровь из задней части тела вперёд. В передней части он раздваивается, обе его половины огибают пищевод и сливаются с брюшным сосудом;

- брюшной сосуд — в брюшном мезентерии. В нём кровь движется из передней части тела назад;

- в каждом сегменте кровь возвращается из брюшного сосуда в спинной по плексусу — капиллярной сети, расположенной в стенке тела;

- у большинства видов основные сосуды соединены не только капиллярами, но и боковыми сосудами, имеющимися в каждом сегменте. У червей с наружными жабрами боковые сосуды заходят и в них;

- у некоторых кольчатых червей расширенный передний отдел спинного сосуда преобразован в мускулистое сердце. У дождевых червей сердцами становятся несколько специализированных сосудов, огибающих передний отдел кишечника.

Кровеносные сосуды кольчецов — это заполненные жидкостью каналы в соединительной ткани. В отличие от сосудов позвоночных они не выстланы эндотелием. Кровеносная система аннелид осуществляет и перенос газов. Хотя дышат они всей поверхностью тела или при помощи жабр. Газообмен осуществляется через придатки, стенку тела и жабры. Кровь у большинства кольчецов красная из-за наличия дыхательных пигментов гемоглобина или гемэритрина. Гемоглобин также находятся в их целомической жидкости, нервах и мышцах. Кроме железосодержащих дыхательных пигментов у других видов аннелид может присутствовать хлорокруорин (кровь зелёного цвета у Sabellidae, Serpurlidae).

Выделительная система

Экскреторную и осморегуляторную функции у кольчатых червей выполняют протонефридии и метанефридии. В типичном случае они располагаются по паре на сегмент. Ресничные воронки метанефридиев (нефростом) или терминальные клетки протонефридиев (солоноциты, ресничное пламя) располагаются в целомической полости одного сегмента, а его длинные извитые канальцы-протоки (нефропоры) проходят в следующий сегмент и открываются наружу.

Большинство аннелид, имеющих кровеносную систему, обладают метанефридиями. Протонефридии характерны для кольчатых червей, лишённых кровеносной системы, а также для трохофор или червей, на кровеносных сосудах которых отсутствуют подоциты.

Внутренняя часть воронки метанефридия выстлана мерцательным эпителием. Каналец открывается наружу порой. Метанефридии как и протонефридии выполняют и функцию осморегуляции, регулируют водный баланс организма. Обратное всасывание воды происходит в извитых канальцах нефридиев. Тем самым поддерживается водно-солевой баланс и экономится влага. Через нефридии также выводятся половые продукты.

Пищеварительная система

Пищеварительная система аннелид сквозная, представлена относительно прямой трубкой, покрытой однослойным эпителием. Она открывается ротовым отверстием на перистомиуме и заканчивается анальным отверстием на пигидиуме. Пищеварительный канал состоит из передней, средней (желудок) и прямой, или задней кишок.

В ротовой полости хищных червей есть кутикулярные, содержащие хитин «зубы» — острые шипы или челюсти. Передняя кишка часто бывает специализированной и делится на два отдела: мускулистую глотку, способную выдвигаться или выворачиваться и хитинизированный пищевод, выстланный ресничным эпителием. В глотке некоторых видов кольчатых червей есть слюнные железы.

Пищевод ведёт в желудок. У некоторых есть зоб. Средняя кишка окружена мышцами (впервые) и подвешена на мезентериях и диссепиментах. В ней происходит пищеварение и всасывание питательных веществ.

Питаются кольчатые черви органическими остатками, кровью животных (пиявки — эктопаразиты животных), мелкими животными.

Органы передвижения

Органами передвижения кольчатых червей являются параподии — выпячивания стенки тела, в которые заходит целом. Они двигаются за счёт мышц и, как правило, несут пучки щетинок. Параподии есть только у многощетинковых кольчатых червей. У более эволюционно продвинутой группы малощетинковых червей параподии исчезают, от них остаются только щетинки.

Размножение и развитие

У кольчатых червей хорошо развита способность к восстановительной регенерации. После удаления нескольких сегментов у них сразу образуются и зона роста, и новые сегменты. Поэтому в отличие от круглых червей, кольчатые размножаются не только половым, но и бесполым путём. У них встречаются разнообразные формы вегетативного размножения:

- почкование,

- фрагментация,

- разновидность поперечного деления (столонизация, паратомия), напоминающая стробиляцию сцифоидных медуз.

Полихета Chaetopterus variopedatus может восстановить всё тело из одного сегмента. У дождевых червей регенерацию регулирует нейросекреция передних ганглиев и передний конец тела может восстановиться, только если хотя бы один из этих ганглиев сохранился. Задняя часть тела восстанавливается полностью, но число новых сегментов не совпадает с первоначальным. Восстанавливающиеся из задней части тела дождевые черви становятся неподвижными, кроты пользуются этим, откусывая передние сегменты и складывая животных в свои хранилища в норах.

- Каудальная (хвостовая) аутотомия и последующая регенерация является одним из этапов жизненного цикла дождевых червей. Они произвольно отбрасывают заднюю часть тела и восстанавливаются в две особи.

- Деление тела на части (фрагментация) и последующая регенерация (архитомия) — встречается у олигохеты Enchytraeus fragmentosus.

- Среди полихет Dodecaceria caulleryi встречается способ, когда один сегмент может отделиться и из него образуется новая особь.

- Распространена паратомия — когда чаще из задней части формируются цепочки, состоящие из животных (зооиты, столоны), из которых формируются самостоятельные черви. Так размножаются например Ctenodrilidae, Aeolosomatidae, Naididae. Образовавшиеся особи становятся носителями половых клеток и потому такой способ размножения тесно связан с половым.

Половое размножение

Исходно кольчатые черви раздельнополы. Гермафродитизм у них есть и он возник вторично у раздельнополых предков. Их половые железы (гонады), чаще (но не всегда) расположены в каждом сегменте тела. Гаметы выводятся в воду (у большинства полихет) из целома и копулируют (сливаются), то есть оплодотворение происходит во внешней среде. У части кольчецов развитие происходит с метаморфозом. Зигота претерпевает спиральное деление и образует личинку — трохофору, совсем не похожую на взрослую особь.

Строение половой системы кольчатых червей

Строение половой системы кольчатых червей

В процессе развития независимыми путями среди Polychaeta и Clitellata возникли способы прямого переноса сперматозоидов в полового партнёра (внутреннее оплодотворение). Некоторые виды имеют внешние половые органы, например пенис у полихеты Pisionidae. Ряд полихет и все Clitellata имеют прямое развитие без личинки. Их молодь развивается внутри яйца.

Кольчатые черви: систематика

По традиционной линнеевской классификации тип кольчатые черви (Annelida) делится на 3 класса:

- многощетинковые кольчецы (Polychaeta),

- малощетинковые кольчецы (Oligochaeta),

- пиявки (Hirudinomorpha).

По одной из современных версий кольчатых червей делят на два таксона: на имеющих чёткие общие признаки поясковых (Clitellata) — пресноводных и живущих в поверхностном слое почвы кольчатых червей и (Polychaeta) — вероятно парафилетическую группу, всех остальных аннелид, которых нельзя однозначно определить как поясковых.

Все поясковые отличаются наличием признаков, возникших при пресноводном образе жизни и ползании по поверхности почвы:

- надглоточный ганглий (мозг) лежит глубоко в простомиуме;

- наличие пояска и формирование коконов;

- гермафродитизм и прямая передача половых продуктов;

- положение гонад в ограниченном количестве сегментов;

- особый способ эмбрионального развития;

- отсутствие первичной личинки;

- отсутствие параподий.

В следующих статьях мы подробно рассмотрим два таксона кольчатых червей. Но надо помнить, что систематика аннелид пока ещё полностью не определена и, возможно, будет меняться.

Источник