Сосуды ксилемы у растений

Основным элементом ксилемы у высшего двудольного растения является сосуд.

Как и у ситовидных трубок, составляющие сосуд клетки-членики расположены наподобие звеньев цепи вдоль длинной оси органа, соединяясь друг с другом своеобразно модифицированными поперечными стенками. Членики сосудов во многих случаях также вытянуты, но не менее часто бывают и короткими.

Поперечные перегородки между члениками сосуда к тому времени, когда сосуд окончательно сформируется, продырявливаются, и протопласты клеток, формирующих сосуд, разрушаются. Если поперечные стенки члеников сосуда разрушаются полностью, образуется одно крупное отверстие, называемое простой перфорацией. Известны также и множественные перфорации, образующиеся в том случае, если оболочка не разрушается, а продырявливается во многих местах. Отверстия при множественной перфорации разбросаны в беспорядке (сетчатая перфорация) или располагаются правильными рядами (лестничная перфорация).

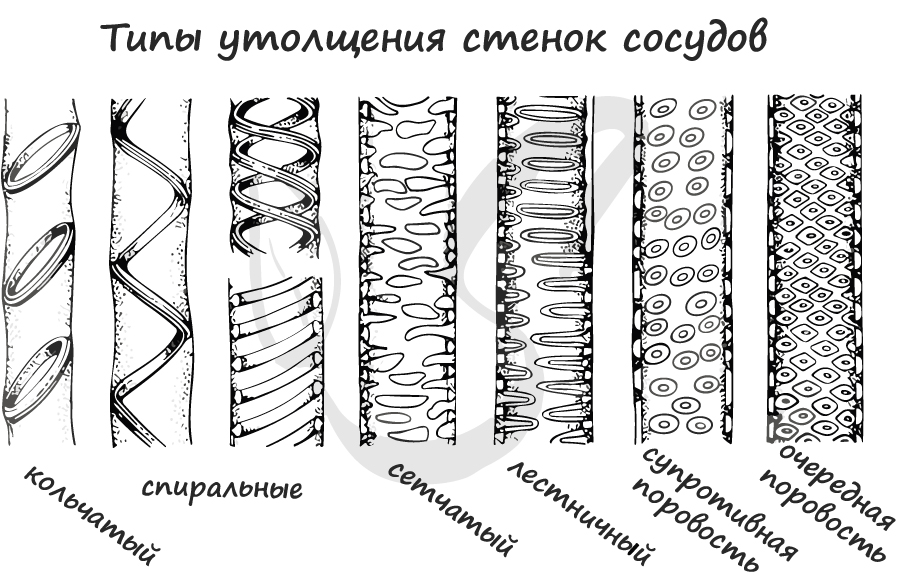

Утолщения на стенках сосудов могут быть весьма различного характера. Наиболее просто устроены спиральные утолщения, а также родственные им кольчатые утолщения. И те и другие свойственны наиболее рано возникающим анатомическим элементам ксилемы у высших растений. Древние формы растений с определенно выраженной ксилемой также имеют ксилемные элементы со спирально-кольчатыми утолщениями. От сосудов со спиральными утолщениями ряд постепенных переходов ведет к сосудам с округлыми окаймленными порами. На продольных разрезах через ксилему осевого органа какого-либо двудольного можно найти почти все градации утолщений. На рисунке при рассмотрении справа налево видны два крайних сосуда со спиральными утолщениями (4), причем более тонкий из них имеет несколько сильнее растянутые завороты спирали. Следующий сосуд (3) содержит так называемые лестничные утолщения. Сосуд (2) имеет вполне оформленные окаймленные поры- округлые и многочисленные. Это – пористый сосуд. Иногда переход от сосудов со спиральными утолщениями к пористым сосудам бывает очень резок (например, в стебле льна), чем нарушается онтогенетическая последовательность образования утолщений. Тип утолщений в значительной мере зависит от того, какой анатомический элемент находится по соседству с сосудом.

На рисунке изображен сосуд, к которому с одной стороны (3) примыкает паренхима, а с другой – либриформ (2), у которого вообще образуется мало пор.

Там, где к сосуду примыкает либриформ, на стенках сосуда пор совсем не образуется, а со стороны паренхимы стенки сосуда усеяны порами. Еще значительнее усложняется характер утолщений на стенках сосудов при соприкосновении их с клетками сердцевинных лучей, в свою очередь, достаточно разнообразных по очертаниям и структуре.

Кроме сосудов с продырявленными поперечными перегородками (перфорациями), в ксилеме большинства растений существуют другие водопроводящие элементы – трахеиды. Каждая трахеида – это отдельная мертвая прозенхимная клетка с более или менее заостренными концами. В отличие от сосудов поперечные стенки трахеид не разрушаются и перфораций не возникает. Утолщения стенок трахеид совершенно такие же, как и стенок сосудов. Среди трахеид встречаются клетки и со спиральными утолщениями, и с округлыми окаймленными порами. Трахеиды в некоторой мере обладают способностью к скользящему росту и могут врастать или между другими анатомическими элементами, или между другими трахеидами. Скользящим ростом обладают лишь молодые формирующиеся анатомические элементы.

Между трахеидами и либриформом существует ряд переходных форм. У семенных растений трахеиды в большем или меньшем количестве в зависимости от вида перемежаются с сосудами и другими элементами ксилемы. У папоротников, плаунов, хвощей и голосеменных растений трахеиды составляют почти всю массу ксилемы.

Как сосуды, так и трахеиды служат для проведения воды по растению в различных направлениях. Вместе с водой проводятся различные растворимые в воде минеральные и органические вещества. Наравне с различными солями, поглощаемыми корнями из почвы, по водоносным элементам, особенно по сосудам, могут передвигаться и растворы сахаров. Например, весной, в период так называемого весеннего «плача» растений, пасока, содержащая, кроме других веществ, и сахара, продвигается в значительной мере по сосудам.

Подобно тому, как у ситовидных трубок имеются спутники, к сосудам часто примыкают паренхимные клетки, образующие обкладку сосуда. В зависимости от общей структуры ксилемы обкладка состоит или из одних паренхимных клеток, или в нее входят еще либриформ, трахеиды и более мелкие сосуды. Паренхима не только окружает сосуды, но и рассеяна среди ксилемных элементов; в последнем случае она называется древесинной паренхимой. Клетки ее имеют одревесневшие оболочки с простыми порами, но со стороны сосуда им соответствует окаймленная пора, которая сочетается с каждой простой порой. Протопласт клеток древесинной паренхимы очень долго не разрушается. Клетки паренхимы в ксилеме служат местом отложения запасов, так же как и паренхима, входящая в состав других тканей.

Иногда и на оболочках древесинной паренхимы развиваются окаймленные поры. Такие клетки не сохраняют протопласт в жизненном состоянии, так как служат передаточными пунктами в продвижении воды к соответствующим тканям.

Клетки паренхимы, непосредственно примыкающие к сосуду, находятся в тесном контакте с растворами, заполняющими сосуды, и в зависимости от условий то конденсируют в своих пластидах поступающие к ним углеводы и прочие вещества, то отдают эти вещества в полость сосуда. Специальными наблюдениями установлено, что в клетках паренхимы, примыкающих к сосуду и сообщающихся с ним через односторонние окаймленные поры, крахмал, сахар и прочие пластические вещества в течение года находятся в различных состояниях. Например, осенью и перед распусканием листьев крахмал в таких клетках находится в изобилии, а после распускания листьев содержание его значительно уменьшается. В клетках, не сообщающихся с сосудами при помощи пор, изменение состояния запасных веществ происходит очень медленно по сравнению с изменением их в клетках, сообщающихся с сосудами порами.

Вследствие того, что клетки древесинной паренхимы тесно связаны с сосудами и притом не только анатомически, но и физиологически, сосуды нельзя рассматривать совершенно изолированно. Это – система, в которой сосуд является только местом для продвижения весьма разведенных водных растворов. Предполагают, что состав растворов, а также отчасти направление их движения регулируются деятельностью паренхимных клеток, находящихся в непосредственном контакте с сосудам или входящих с ним в контакт при посредстве звеньев клеток. В сосудах многих растений, особенно древесных, сахар содержится не только весной, но и в другие времена года и иногда в заметных количествах (например, в условиях климата Закавказья – зимой). В зависимости от ряда условий клетки древесинной паренхимы, примыкающие к сосуду, могут образовывать выросты в полость сосудов – тиллы. Тиллы с течением времени разрастаются, заполняют всю полость сосуда, оболочки их одревесневают, и они становятся полным подобием создавшей их древесинной паренхимы, отличаясь от ее клеток лишь размерами и разнообразием очертаний. В таких тиллах откладываются те же запасные пластические вещества, что и в клетках древесинной паренхимы. Таким образом, сосуд с момента образования тилл тоже становится местом отложения запасных веществ.

Иногда тиллы весьма тесно заполняют полость сосуда, сильно сжимая друг друга и приобретая исключительно толстые оболочки, пронизанные поровыми каналами.

В этих случаях клетки тилл уже не похожи на паренхиму, расположенную вне полости сосуда. В некоторых редких случаях клетки тилл имеют облик и структуру типичных каменистых клеток. Тогда, плотно забивая сосуды и наполняясь различного рода отложениями, они придают ксилеме большую твердость. Особенно велико значение тилл в процессе формирования так называемого ядра древесины. Изредка тиллы образуются и у хвойных в трахеидах и смоляных ходах.

Клетки древесинной паренхимы в направлении, параллельном длинной оси органа, редко расположены беспорядочно, особенно клетки, не соприкасающиеся непосредственно с сосудом, с его стенкой. Такие клетки образуют подобие звеньев цепи, растянутой вдоль длинной оси органа. Но вертикальные ряды, составленные из клеток древесинной паренхимы, – короткие, оканчивающиеся с обеих концов клетками с заостренными окончаниями, подобно трахеидам.

Древесинная паренхима многолетних растений по своему расположению в толще годичного слоя подразделяется на два типа: паратрахеальную, приуроченную к сосудам, и апотрахеальную, не связанную с сосудами. В пределах паратрахеального типа различают вазицентрическую, крыловидную и сомкнуто-крыловидную паренхиму. Эти термины имеют чисто описательное значение и определяют характер расположения клеток вокруг сосудов.

В пределах апотрахеального типа по расположению составляющих элементов различают диффузную, метатрахеальную и терминальную паренхимы. Диффузная паренхима на поперечных срезах обнаруживается в виде одиночных клеток, рассеянных среди клеток лучей. В продольном направлении клетки диффузной паренхимы располагаются в виде цепочек. В том случае, если несколько таких цепочек располагаются рядом, древесинная паренхима называется метатрахеальной. На поперечных срезах она имеет вид тангентальных полосок, состоящих из одного ряда клеток. У многих древесных растений с сезонным приростом древесинная паренхима развивается только к концу прироста. При этом она формируется в виде более или менее сплошного слоя вокруг кольца прироста. Такая паренхима называется терминальной.

Клетки древесинной паренхимы образуются так называемыми веретенообразными клетками камбия. Если клетка камбия непосредственно дифференцируется в паренхимную клетку, последняя имеет веретеновидную форму, напоминая элементы либриформа. Такие клетки носят название заменяющих волокон и отличаются от либриформа простыми округлыми порами и остающимся в жизнедеятельном состоянии протопластом.

Однако чаще перед образованием паренхимы клетка камбия несколько раз делится в одном направлении; возникшая цепочка клеток дифференцируется как тяжевая паренхима. Сопоставляя анатомические элементы флоэмы с анатомическими элементами ксилемы, можно убедиться, что и флоэма и ксилема составлены из элементов трех основных типов, приспособленных к выполнению соответствующих функций: запасающей, проводящей и механической. Между этими тремя основными типами существуют переходные как в структурном, так и в функциональном отношении. Так, анатомическим элементом, предназначенным преимущественно для отложения и хранения различных запасных веществ, является паренхима, лубяная во флоэме и древесинная в ксилеме. Очертания паренхимных клеток в обоих участках проводящей системы разнообразны; причем различие заключается в особенностях строения оболочек. Клетки лубяной паренхимы имеют целлюлозные оболочки, а клетки древесинной паренхимы – одревесневшие. Поры в обоих типах паренхимы простые, если протопласт клетки находится в жизнедеятельном состоянии. В клетках древесинной паренхимы с отмершим протопластом поры могут быть и окаймленными, причем степень развития и рисунок окаймленных пор у таких клеток различны.

Механическая система как во флоэме, так и в ксилеме представлена волокнами. У некоторых растений в коре встречаются паренхимные толстостенные клетки (каменистые), но в самой флоэме таких клеток не образуется; они характерны для коровых участков сердцевинных лучей.

Между лубяными волокнами флоэмы и либриформом структурная аналогия еще более полная, чем между анатомическими элементами запасающей и проводящей систем. Оболочки лубяных волокон также нередко одревесневают, уподобляясь в этом отношении либриформу. Поры у таких лубяных волокон щелевидные и косые (вариант простых пор), вполне аналогичные порам клеток либриформа.

Оболочки механических элементов флоэмы и ксилемы толстостенные. У некоторых растений как лубяные волокна, так и волокна либриформа имеют поперечные перегородки.

Вообще анатомические элементы флоэмы и ксилемы, подобно веем элементам растительных тканей, очень пластичны и представлены рядом переходных форм. Особенно много переходных

форм наблюдается в узлах стеблей – в тех местах, где от стебля отходят листья и ветки, а также в местах поранения, где происходит заживление ран.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

«В природе нет ничего бесполезного» – Мишель де Монтень

Только вдумайтесь в мощь проводящей ткани! Ведь ей приходится поднимать воду и растворенные в ней минеральные вещества от тончайших волосков корня до клеток листа. Самое высокое дерево на нашей планете, вечнозеленая секвойя по имени Гиперион, растет на севере Калифорнии и достигает (на 2017 год) – 117 метров в высоту. И вода по проводящим тканям преодолевает 117 метров высоты у этого растения, от корней к листьям! Она передвигается по структурам проводящих тканей против силы тяжести, и сегодня вы узнаете о секрете, который таит это уникальное явление.

Запомните, чтобы глубоко изучить любую науку, нужно восхищаться ей, уметь удивляться и проявлять любопытство в этой сфере. В ботанике это можно делать самыми разными путями: вы можете посетить ботанический сад, или, к примеру, приобрести микроскоп и рассматривать ткани и органы растений, самостоятельно приготавливая микропрепараты.

Это действительно важно, поэтому я останавливаюсь на этом. Сам я получаю и всегда призываю своих учеников получать искреннее удовольствие от погружения в науку. Надеюсь, что и вы разделите эту радость новых интересных знаний, я приложу к этому все усилия. Итак, начнем изучать проводящие ткани.

Проводящие ткани можно сравнить с кровеносной системой человека, которая пронизывает весь наш организм, доставляя питательные вещества к клеткам и удаляя продукты обмена веществ из них. Как уже было сказано, эти ткани служат для передвижения по организму растения растворенных питательных веществ. Имеется два направления тока: от корней к листьям (восходящий ток) и от листьев к корням (нисходящий ток).

Логическим путем можно угадать многие научные факты, даже не зная их. К примеру, чем представлен восходящий ток? Что поднимается от корней к листьям? Это конечно же вода и растворенные в ней минеральные вещества, они движутся по сосудам и трахеидам проводящей ткани – ксилемы (древесины). От листьев к корням спускаются органические вещества, образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях, они движутся по ситовидным трубкам проводящей ткани – флоэмы (луба).

Несмотря на то, что настоящие проводящие ткани впервые появились у папоротникообразных, но у мхов в наличии имеются водоносные клетки, благодаря которым они могут накапливать воду, которая в процентном соотношении может составить до 25% от их массы. По этой причине во время Первой мировой войны мох сфагнум использовали в качестве перевозочного материала. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами.

В состав и ксилемы, и флоэмы входят как живые, так и мертвые клетки. Однако отметим, что в ксилеме мертвые клетки преобладают.

Ксилема (древесина)

Обеспечивает восходящий ток (от корней к листьям) воды и растворенных в ней минеральных солей. В толще проводящей ткани находятся отнюдь не только те самые трахеиды и сосуды, ее пронизывают многочисленные механические волокна – древесинные, обеспечивающие каркасность и прочность. В ксилеме содержатся также запасающие структуры, представленные древесинной паренхимой, где накапливаются питательные вещества. Давайте разберемся из каких гистологических элементов состоит ксилема.

- Трахеиды

Эволюционно наиболее древние структуры. Представлены прозенхимными (вытянутые, с заостренными концами), мертвыми клетками. Через них осуществляется передвижение и фильтрация растворов из нижележащей трахеиды в вышележащую. Их одревесневшая утолщенная клеточная стенка имеет разнообразные формы: пористую, спиралевидную, кольчатую.

- Сосуды

Длинные трубки, представляющие собой слияние отдельных мертвых клеток “члеников” в единый “сосуд”. Ток жидкости идет из нижележащих отделов в вышележащие благодаря отверстиям (перфорациям) между клетками, составляющими сосуд. Так же, как и у трахеид, утолщения клеточных стенок у сосудов бывает самых разных форм.

Во время роста растения проводящие ткани также претерпевают морфологические изменения. Изначальная длина сосуда меняется, благодаря своему строению он растягивается и обеспечивает ток воды и минеральных солей.

- Древесинные волокна (либриформ)

Полагают, что эволюционно эти волокна берут начало от трахеид. Они не проводят воду, имеют более узкий просвет и отличаются хорошо выраженной клеточной стенкой, которая придает ксилеме механическую прочность.

- Паренхимные клетки (древесинная паренхима)

Эти клетки составляет обкладку вокруг сосуда, имеют одревесневшие оболочки с порами, которым соответствуют окаймленная пора со стороны сосуда. То есть сюда из сосуда могут поступать органические вещества и формировать запасы, которые в дальнейшем пригодятся растению.

Флоэма (луб)

Образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях продукты необходимо доставить в те части растения, где есть потребность в питательных веществах: конусы нарастания, подземные части, или “складировать” на будущее в семенах и плодах. Флоэма обеспечивает нисходящий ток органических веществ в растении, доставляя их по месту назначения. До 90% всех перемещаемых веществ по флоэме составляет углевод – дисахарид сахароза.

Эта ткань представлена ситовидными трубками, генез (от греч. genesis – происхождение) которых различается: первичная флоэма дифференцируется из прокамбия, вторичная флоэма – из камбия. Несмотря на различия генеза, клеточный состав описанных тканей идентичен.

Разберемся с компонентами, которые входят в состав флоэмы:

- Ситовидные элементы

Это живые клетки, обеспечивающие основной транспорт. Особо стоит выделить ситовидные трубки, образованные множеством безъядерных клеток – “члеников”, соединенных в единую цепь. Между “члениками” имеются поперечные перегородки с порами, благодаря которым содержимое из вышележащих клеток поступает в нижележащие. Эти перегородки похожи на сито – вот откуда берется название ситовидных трубок 🙂

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки) также заслуживают нашего особого внимания. Они примыкают к боковым стенкам ситовидных трубок, из этих клеток через перфорации (поры) АТФ и нуклеиновые кислоты попадают в ситовидные трубки, создавая нисходящий ток. Таким образом, клетки-спутницы контролируют деятельность ситовидных трубок.

- Склеренхимные элементы (лубяные волокна)

Пронизывают флоэму, придавая ей опору. Часть клеток отмирает, что характерно для данной группы тканей.

- Паренхимные элементы (лубяная паренхима)

Обеспечивают радиальный транспорт веществ из проводящих тканей в рядом расположенные живые клетки других прилежащих тканей.

По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают. Отмершие ситовидные трубки постепенно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

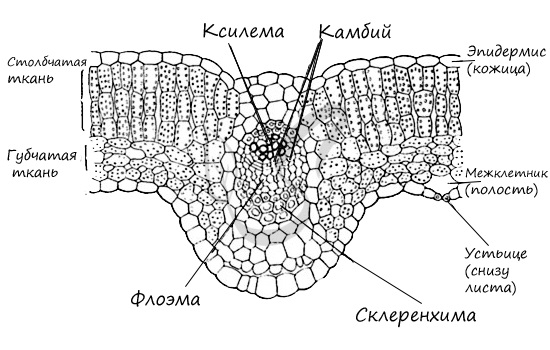

Ниже вы найдете продольный срез тканей растения, изучите его.

Жилка

Это сосудисто-волокнистый пучок, образованный ксилемой и флоэмой. Ксилема располагается сверху, флоэма – снизу. Над пучком и под ним располагаются уголковая или пластинчатая колленхима, прилежащая к эпидерме и выполняющая опорную функцию. Склеренхима может располагаться участками или вокруг этих жилок. Жилки развиваются из прокамбия, располагаются в центральном осевом цилиндре. Существует два вида жилок:

- Открытые

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка камбия. Этот факт обуславливает возможность образования дополнительного объема ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения органа. Такие пучки можно обнаружить во всех органах двудольных растений.

- Закрытые

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий. Невозможно образования новых элементов проводящих тканей, ксилемы и флоэмы. Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях однодольных растений.

Верхняя часть жилки представлена ксилемой, нижняя флоэмой. Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань – склеренхима. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима – выполняет опорную функцию.

Как вода поднимается от корней к листьям, против силы тяжести?

Запомните, что вода и растворенные в ней минеральные соли поступают в растение благодаря слаженной работе двух концевых двигателей: нагнетающего корневого и присасывающего листового.

- Корневое давление

Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют корневым давлением. Величина его обычно составляет от 30 до 150 кПа. В основе этого явления лежит осмос: клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды, что создает более высокое давление, чем в почвенном растворе, и последний начинает притягиваться в сосуды.

- Транспирация

Работа верхнего концевого двигателя заключается в транспирации – испарении воды с поверхности листа. Представим себе длинный сосуд с жидкостью от корневых волосков до клеток листа. Далее проведите следующий мысленный эксперимент: из верхнего конца трубки жидкость все время удаляется путем испарения, то есть место освобождается и это создает притягивающую силу для жидкости расположенной ниже, она поднимается наверх, на место испарившейся жидкости. Присасывающее действие транспирации передается корням в форме гидродинамического натяжения, которое связывает между собой работу обоих двигателей.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник