Сосуды ксилемы в период

Ксилема. Состав ксилемы. Состав и функции трахеальных элементов.

Ксиле́ма (от греч. ξύλον – древеси́на) – основная водопроводящая ткань наземных сосудистых растений; один из двух подтипов проводящей ткани растений, наряду с флоэмой – лубом.

Ксилема выполняет в растении две основные функции: по ней движется вода вместе с растворенными минеральными веществами и она служит опорой органам растения. Таким образом, ксилема играет в растении двоякую роль – физиологическую и структурную. В состав ксилемы входят гистологические элементы четырех типов: трахеиды, сосуды, паренхимные клетки и волокна.

Состав ксилемы.В состав ксилемы входят проводящие, механические, запасающие и некоторые другие элементы. Рассмотрим подробнее проводящие элементы как наиболее важные, определяющие характер всей ткани. Остальные элементы будут рассмотрены позднее.

Ксилема

Гистологический состав:

1) трахеальные элементы. Функция: проведения воды и растворенных в ней веществ;

2) паренхимные клетки. Функция: запасание и передвижение пластических веществ;

3) волокна. Функция: опорная, иногда функция запасания.

Трахеальные элементы

Трахеальные элементы – это трахеиды и членики сосудов.

Первичная ксилема содержит клетки тех же типов, что и вторичная ксилема: оба вида трахеальных элементов, волокна и паренхимные клетки. Однако первичная ксилема, как и первичная флоэма, не имеет лучей, и этим ее организация отличается от организации вторичной ксилемы, представляющей собой комбинацию осевой и лучевой систем. Первичная ксилема обычно состоит из более ранней в онтогенетическом отношении части – протоксилемы, и более поздней – метаксилемы. Обе части имеют свои отличительные особенности, но в теле растения они настолько тесно объединены, что граница между ними может быть проведена лишь приблизительно.

Протоксилема дифференцируется в тех частях первичного тела растения, которые еще не закончили полностью рост и дифференциацию. В стебле протоксилема развивается среди активно удлиняющихся тканей и, следовательно, подвергается определенному воздействию с их стороны. Зрелые мертвые трахеальные элементы протоксилемы растягиваются и разрушаются. В корне протоксилемные элементы сохраняются дольше, т.к. там они созревают за пределами зоны максимального роста органов.

Протоксилема обычно содержит только трахеальные элементы, погруженные в паренхиму. Когда трахеальные элементы разрушаются, они могут быть полностью облитерированы окружающими паренхимными клетками.

Метаксилема начинает дифференцироваться в еще растущем первичном теле растения, но созревание ее происходит уже после того, как удлинение органа в основном закончено. Она, таким образом, испытывает меньшее влияние со стороны окружающих тканей, чем протоксилема.

Метаксилема – более сложная по составу ткань, чем протоксилема; в ней помимо трахеальных элементов и паренхимных клеток могут содержаться волокна. Паренхимные клетки либо рассеяны среди трахеальных элементов, либо располагаются радиальными рядами, похожими на лучи.

После завершения первичного роста трахеальные элементы метаксилемы сохраняются полностью, но становятся нефункционирующими по мере того, как формируется вторичная ксилема. У растений, не имеющих вторичного роста, метаксилема функционирует и в зрелых органах.

В первичной ксилеме наиболее узкими обычно бывают протоксилемные элементы. Позже дифференцирующиеся метаксилемные элементы имеют большую ширину.

Дифференциация трахеальных элементов

В дифференцирующихся трахеальных элементах сохраняется живой протопласт, который имеет полный набор органелл, включая вакуоли. Ядро становится полиплоидным и увеличивается в размерах. ЭПР представлен длинными цистернами. Заметное место в клетках занимают диктиосомы. В период роста клеточной оболочки хорошо выявляются микротрубочки.

После отложения вторичной оболочки в клетке начинается процесс лизиса остатков протопласта. Вакуоли в данном случае функционируют как лизосомы, поставляя гидролитические ферменты, необходимые для автолиза.

В зрелом состоянии протопласт разрушается. Остатком автолизированного протопласта трахеального элемента является бородавчатый слой, который служит одной из таксономических характеристик древесины. Клетка начинает функционировать как проводящий элемент.

Для трахеальных элементов характерны лигнифицированные оболочки со вторичными утолщениями и разнообразными порами.

Перфорации – сквозные отверстия в оболочках, соединяющие полости соседних клеток.

В трахеидах передвижение воды из клетки в клетку осуществляется через пары пор, замыкающие пленки которых отличаются высокой проницаемостью для воды и растворенных веществ. По членикам сосудов вода движется свободно через перфорации оболочки.

Продольные ряды члеников, связанных перфорациями, называются сосудами. Сосуды простираются на всю высоту растения.

Перфорированную часть оболочки членика сосудов называют перфорационной пластинкой. Пластинка может быть простой, с одной перфорацией, или сложной, если перфораций больше, чем одна.

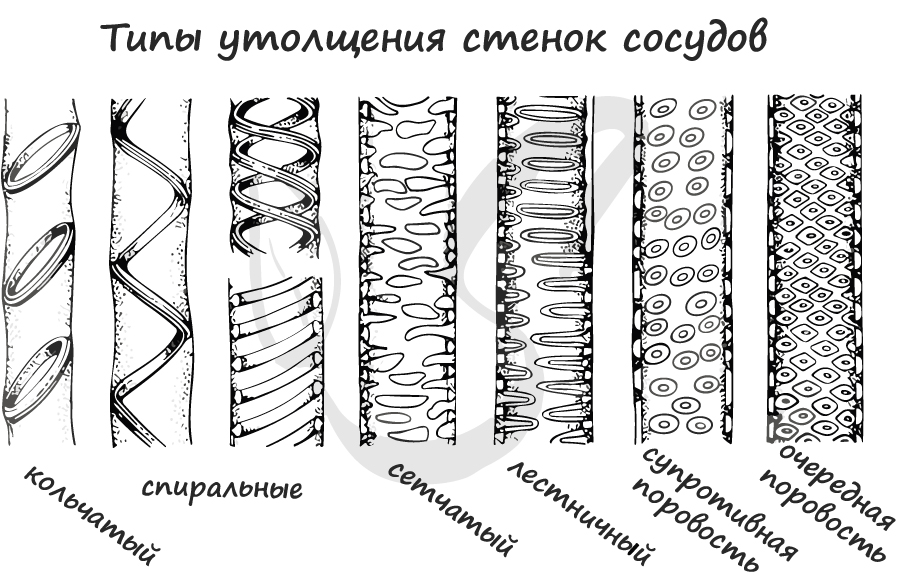

Трахеальные элементы имеют различные типы вторичного утолщения оболочки:

1) в форме колец, не связанных друг с другом – кольчатые утолщения;

2) спиральные утолщения;

3) спирали, витки которых связаны между собой, – лестничные утолщения. Эти клетки в свою очередь сменяются клетками с

4) сетчатыми утолщениями и, наконец, элементами со

5) сплошными пористыми утолщениями.

Встречаются и промежуточные типы утолщений.

У ископаемых форм трахеальные элементы вытянутые в длину. Первым эволюционным типом водопроводящих клеток были трахеиды, которые имели суженные концы и сохранились таковыми у большинства современных споровых растений и голосеменных. Трахеиды служат не только каналами для прохождения воды и минеральных веществ, но и выполняют в стебле опорную функцию. Они твердые вследствие наличия в оболочках лигнина. Именно их твердость и позволила растениям приобрести прямостоячий облик.

В процессе эволюции наземных растений специализация трахеальных элементов шла в направлении разделения механической и проводящей функций. По мере специализации в древесине среди проводящих элементов появляются членики сосудов, более эффективные в проведении, чем в выполнении механических функций. В противоположность этому волокна эволюционировали как специализированные опорные элементы. Следовательно, от примитивных трахеид расходятся два направления специализации: одно – к сосудам, другое – к волокнам.

Что служит причиной восходящего тока?

Малый диаметр проводящих элементов ксилемы и свойство их клеточных оболочек притягивать воду создают необходимые условия для движения воды и растворенных веществ по ксилеме. Паренхимные клетки, расположенные вокруг сосудов, в результате интенсивного метаболизма вырабатывают осмотически активные вещества, которые поступают в сосуды или трахеиды. В трахеальные элементы направляется вода.

У многих видов клетки паренхимы образуют через поры выросты в полость сосудов. Эти выросты называются тилами. По мере вторжения тилы в полость сосуда замыкающая пленка поры разрушается с помощью ферментов, а нелигнифицированный защитный слой испытывает активный поверхностный рост, в результате чего в полости сосуда тила раздувается в виде шара. Ядро и часть цитоплазмы паренхимной клетки обычно мигрируют в тилу. Тилы способны запасать эргастические вещества, откладывать вторичные оболочки и даже дифференцироваться в склереиды.

Тилы блокируют полость сосудов и снижают проницаемость древесины.

Древесина, которая перестает функционировать как проводящая ткань, – ядровая. Обычно имеет более темный цвет. Активная древесина – заболонь. В заболони закупоривание сосудов тилами происходит только в ответ на поранения и инфекции.

Источник

«В природе нет ничего бесполезного» – Мишель де Монтень

Только вдумайтесь в мощь проводящей ткани! Ведь ей приходится поднимать воду и растворенные в ней минеральные вещества от тончайших волосков корня до клеток листа. Самое высокое дерево на нашей планете, вечнозеленая секвойя по имени Гиперион, растет на севере Калифорнии и достигает (на 2017 год) – 117 метров в высоту. И вода по проводящим тканям преодолевает 117 метров высоты у этого растения, от корней к листьям! Она передвигается по структурам проводящих тканей против силы тяжести, и сегодня вы узнаете о секрете, который таит это уникальное явление.

Запомните, чтобы глубоко изучить любую науку, нужно восхищаться ей, уметь удивляться и проявлять любопытство в этой сфере. В ботанике это можно делать самыми разными путями: вы можете посетить ботанический сад, или, к примеру, приобрести микроскоп и рассматривать ткани и органы растений, самостоятельно приготавливая микропрепараты.

Это действительно важно, поэтому я останавливаюсь на этом. Сам я получаю и всегда призываю своих учеников получать искреннее удовольствие от погружения в науку. Надеюсь, что и вы разделите эту радость новых интересных знаний, я приложу к этому все усилия. Итак, начнем изучать проводящие ткани.

Проводящие ткани можно сравнить с кровеносной системой человека, которая пронизывает весь наш организм, доставляя питательные вещества к клеткам и удаляя продукты обмена веществ из них. Как уже было сказано, эти ткани служат для передвижения по организму растения растворенных питательных веществ. Имеется два направления тока: от корней к листьям (восходящий ток) и от листьев к корням (нисходящий ток).

Логическим путем можно угадать многие научные факты, даже не зная их. К примеру, чем представлен восходящий ток? Что поднимается от корней к листьям? Это конечно же вода и растворенные в ней минеральные вещества, они движутся по сосудам и трахеидам проводящей ткани – ксилемы (древесины). От листьев к корням спускаются органические вещества, образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях, они движутся по ситовидным трубкам проводящей ткани – флоэмы (луба).

Несмотря на то, что настоящие проводящие ткани впервые появились у папоротникообразных, но у мхов в наличии имеются водоносные клетки, благодаря которым они могут накапливать воду, которая в процентном соотношении может составить до 25% от их массы. По этой причине во время Первой мировой войны мох сфагнум использовали в качестве перевозочного материала. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами.

В состав и ксилемы, и флоэмы входят как живые, так и мертвые клетки. Однако отметим, что в ксилеме мертвые клетки преобладают.

Ксилема (древесина)

Обеспечивает восходящий ток (от корней к листьям) воды и растворенных в ней минеральных солей. В толще проводящей ткани находятся отнюдь не только те самые трахеиды и сосуды, ее пронизывают многочисленные механические волокна – древесинные, обеспечивающие каркасность и прочность. В ксилеме содержатся также запасающие структуры, представленные древесинной паренхимой, где накапливаются питательные вещества. Давайте разберемся из каких гистологических элементов состоит ксилема.

- Трахеиды

Эволюционно наиболее древние структуры. Представлены прозенхимными (вытянутые, с заостренными концами), мертвыми клетками. Через них осуществляется передвижение и фильтрация растворов из нижележащей трахеиды в вышележащую. Их одревесневшая утолщенная клеточная стенка имеет разнообразные формы: пористую, спиралевидную, кольчатую.

- Сосуды

Длинные трубки, представляющие собой слияние отдельных мертвых клеток “члеников” в единый “сосуд”. Ток жидкости идет из нижележащих отделов в вышележащие благодаря отверстиям (перфорациям) между клетками, составляющими сосуд. Так же, как и у трахеид, утолщения клеточных стенок у сосудов бывает самых разных форм.

Во время роста растения проводящие ткани также претерпевают морфологические изменения. Изначальная длина сосуда меняется, благодаря своему строению он растягивается и обеспечивает ток воды и минеральных солей.

- Древесинные волокна (либриформ)

Полагают, что эволюционно эти волокна берут начало от трахеид. Они не проводят воду, имеют более узкий просвет и отличаются хорошо выраженной клеточной стенкой, которая придает ксилеме механическую прочность.

- Паренхимные клетки (древесинная паренхима)

Эти клетки составляет обкладку вокруг сосуда, имеют одревесневшие оболочки с порами, которым соответствуют окаймленная пора со стороны сосуда. То есть сюда из сосуда могут поступать органические вещества и формировать запасы, которые в дальнейшем пригодятся растению.

Флоэма (луб)

Образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях продукты необходимо доставить в те части растения, где есть потребность в питательных веществах: конусы нарастания, подземные части, или “складировать” на будущее в семенах и плодах. Флоэма обеспечивает нисходящий ток органических веществ в растении, доставляя их по месту назначения. До 90% всех перемещаемых веществ по флоэме составляет углевод – дисахарид сахароза.

Эта ткань представлена ситовидными трубками, генез (от греч. genesis – происхождение) которых различается: первичная флоэма дифференцируется из прокамбия, вторичная флоэма – из камбия. Несмотря на различия генеза, клеточный состав описанных тканей идентичен.

Разберемся с компонентами, которые входят в состав флоэмы:

- Ситовидные элементы

Это живые клетки, обеспечивающие основной транспорт. Особо стоит выделить ситовидные трубки, образованные множеством безъядерных клеток – “члеников”, соединенных в единую цепь. Между “члениками” имеются поперечные перегородки с порами, благодаря которым содержимое из вышележащих клеток поступает в нижележащие. Эти перегородки похожи на сито – вот откуда берется название ситовидных трубок 🙂

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки) также заслуживают нашего особого внимания. Они примыкают к боковым стенкам ситовидных трубок, из этих клеток через перфорации (поры) АТФ и нуклеиновые кислоты попадают в ситовидные трубки, создавая нисходящий ток. Таким образом, клетки-спутницы контролируют деятельность ситовидных трубок.

- Склеренхимные элементы (лубяные волокна)

Пронизывают флоэму, придавая ей опору. Часть клеток отмирает, что характерно для данной группы тканей.

- Паренхимные элементы (лубяная паренхима)

Обеспечивают радиальный транспорт веществ из проводящих тканей в рядом расположенные живые клетки других прилежащих тканей.

По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают. Отмершие ситовидные трубки постепенно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

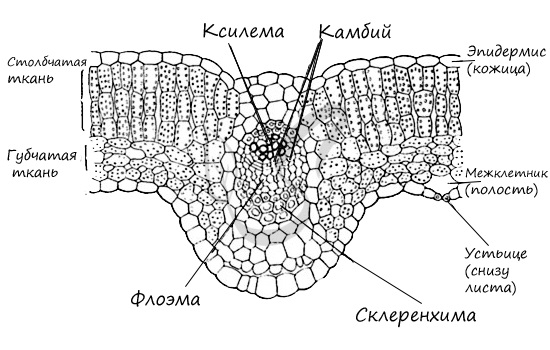

Ниже вы найдете продольный срез тканей растения, изучите его.

Жилка

Это сосудисто-волокнистый пучок, образованный ксилемой и флоэмой. Ксилема располагается сверху, флоэма – снизу. Над пучком и под ним располагаются уголковая или пластинчатая колленхима, прилежащая к эпидерме и выполняющая опорную функцию. Склеренхима может располагаться участками или вокруг этих жилок. Жилки развиваются из прокамбия, располагаются в центральном осевом цилиндре. Существует два вида жилок:

- Открытые

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка камбия. Этот факт обуславливает возможность образования дополнительного объема ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения органа. Такие пучки можно обнаружить во всех органах двудольных растений.

- Закрытые

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий. Невозможно образования новых элементов проводящих тканей, ксилемы и флоэмы. Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях однодольных растений.

Верхняя часть жилки представлена ксилемой, нижняя флоэмой. Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань – склеренхима. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима – выполняет опорную функцию.

Как вода поднимается от корней к листьям, против силы тяжести?

Запомните, что вода и растворенные в ней минеральные соли поступают в растение благодаря слаженной работе двух концевых двигателей: нагнетающего корневого и присасывающего листового.

- Корневое давление

Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют корневым давлением. Величина его обычно составляет от 30 до 150 кПа. В основе этого явления лежит осмос: клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды, что создает более высокое давление, чем в почвенном растворе, и последний начинает притягиваться в сосуды.

- Транспирация

Работа верхнего концевого двигателя заключается в транспирации – испарении воды с поверхности листа. Представим себе длинный сосуд с жидкостью от корневых волосков до клеток листа. Далее проведите следующий мысленный эксперимент: из верхнего конца трубки жидкость все время удаляется путем испарения, то есть место освобождается и это создает притягивающую силу для жидкости расположенной ниже, она поднимается наверх, на место испарившейся жидкости. Присасывающее действие транспирации передается корням в форме гидродинамического натяжения, которое связывает между собой работу обоих двигателей.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Первичная ксилема: 1 – кольчатый сосуд; 2 – лестничный сосуд; 3 – точечный сосуд; 4 – тяжевая паренхима; 5 – поры.

КСИЛЕ́МА (от греч. ξύλον – дерево, древесина), проводящая ткань плауновидных, папоротниковидных, хвощевидных и семенных растений, обеспечивающая передвижение поглощённой корнями воды с растворёнными в ней элементами минер. питания и фитогормонами, синтезируемыми верхушками корней. Вместе с др. проводящей тканью – флоэмой образует непрерывную разветвлённую систему, пронизывающую всё тело растения – от тончайших корешков до самых молодых побегов. По происхождению различают первичную и вторичную К. Первичная К. дифференцируется из прокамбия; первые проводящие её элементы, развивающиеся во время роста органа, называются протоксилемой, проводящие элементы, формирующиеся позднее, – метаксилемой. Вторичная К. формируется камбием; у деревьев и кустарников её обычно называют древесиной.

К. – сложная ткань, состоящая из клеток разных типов. Самые важные из них – проводящие, или трахеальные, элементы (ТЭ). Они возникают из живых клеток, которые имеют тонкие растяжимые первичные клеточные стенки. После достижения ТЭ окончат. размеров происходит формирование вторичной стенки и автолиз протопласта клетки; клеточная стенка остаётся, а полость заполняется жидкостью. У подавляющего большинства цветковых растений ТЭ представлены сосудами (могут достигать нескольких метров в длину), которые состоят из одного ряда клеток-члеников, сообщающихся между собой одним или несколькими сквозными отверстиями (перфорациями) в смежных стенках, образующимися при автолизе протопласта; такие смежные стенки члеников называют перфорационными пластинками. У остальных растений, обладающих К., ТЭ представлены трахеидами – гомологами члеников сосудов, не превышающими в длину 1,5-2 мм. Трахеиды появились у растений в связи с выходом их на сушу, сосуды – значительно позднее, путём преобразования трахеид.

В зависимости от строения боковых стенок ТЭ называются кольчатыми, спиральными, пористыми. В кольчатых ТЭ вторичная клеточная стенка в виде нескольких отд. колец армирует тонкую первичную стенку, в спиральных – имеет вид одной (иногда двух) узкой спиральной ленты, в пористых – пронизана мелкими отверстиями – порами. Вытянутые поперёк трахеальных элементов поры называют лестничными, а округлые – точечными. Кольчатые и спиральные ТЭ, развивающиеся в протоксилеме, способны эффективно проводить воду вдоль тяжа К., а также загружать воду в К. или выгружать её; пористые ТЭ, свойственные метаксилеме и вторичной К., проводят воду вдоль тяжа ксилемы.

Движение воды по К. обусловлено корневым давлением и сосущей силой тканей побега. Тонкую регуляцию транспорта по К. осуществляют живые клетки ксилемной паренхимы, располагающиеся продольными (тяжевая паренхима) или радиальными (лучевая паренхима) тяжами. Кроме того, они могут запасать крахмал или содержать кристаллич. оксалат кальция. Вторичная К. мн. древесных растений, включающая плохо проводящие воду толстостенные волокнистые трахеиды и/или не проводящие воду волокна либриформа, выполняет опорную роль. Обычно вторичная К. древесных растений содержит кольца годовых приростов (см. Годичные кольца). Как правило, воду проводят только 2-3 наружных, самых молодых кольца К. Более старая К. внутр. колец осушается, пропитывается разными полиароматич. соединениями и становится спелой или ядровой древесиной, выполняющей только механич. функцию. Паренхимные клетки в ней отмирают.

Источник