Сосуды малого круга кровообращения строение стенок сосудов

Оглавление темы “Общая ангиология.”:

1. Общая ангиология. Сосудистая система.

2. Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены.

3. Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.

4. Малый круг кровообращения.

5. Большой (телесный) круг кровообращения. Регионарное кровообращение.

Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены

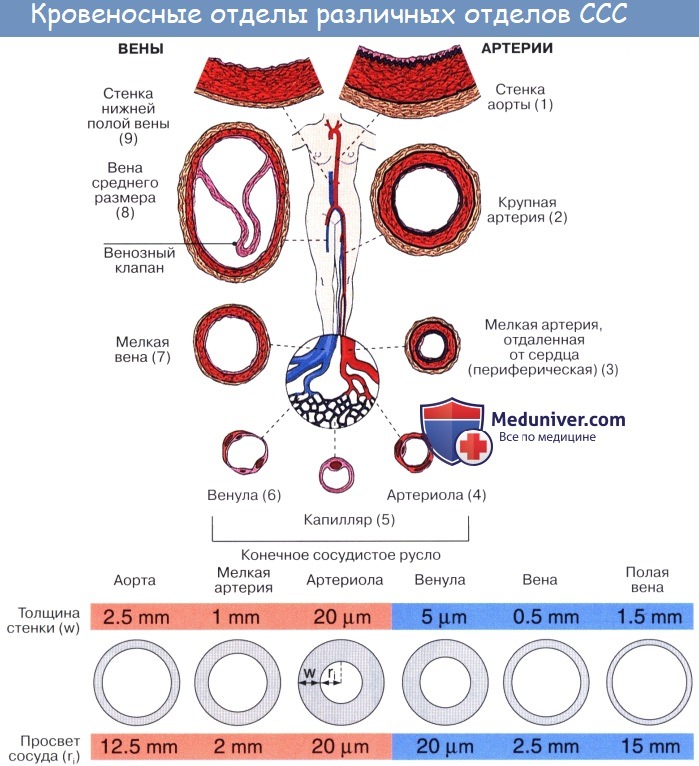

Кровеносная система состоит из центрального органа — сердца — и находящихся в соединении с ним замкнутых трубок различного калибра, называемых кровеносными сосудами (лат. vas, греч. angeion — сосуд; отсюда — ангиология). Сердце своими ритмическими сокращениями приводит в движение всю массу крови, содержащуюся в сосудах.

Артерии. Кровеносные сосуды, идущие от сердца к органам и несущие к ним кровь, называются артериями (аег — воздух, tereo — содержу; на трупах артерии пусты, отчего в старину считали их воздухоносными трубками).

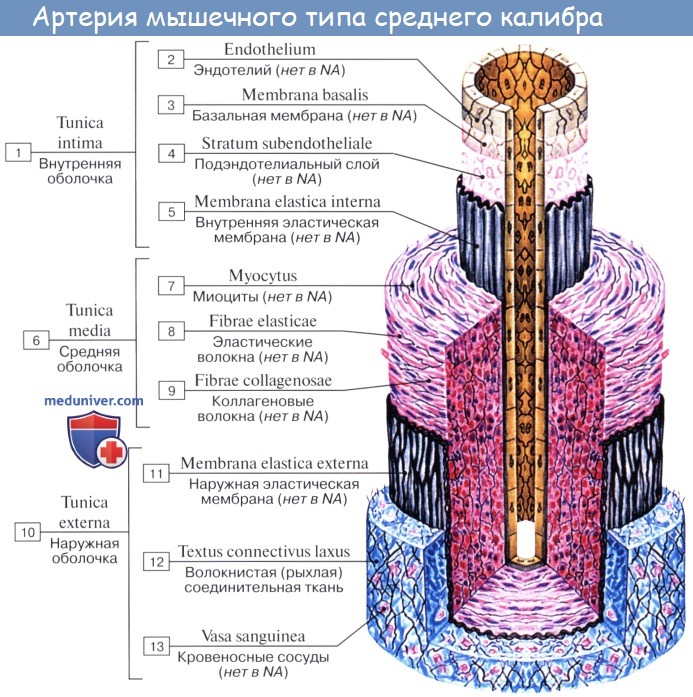

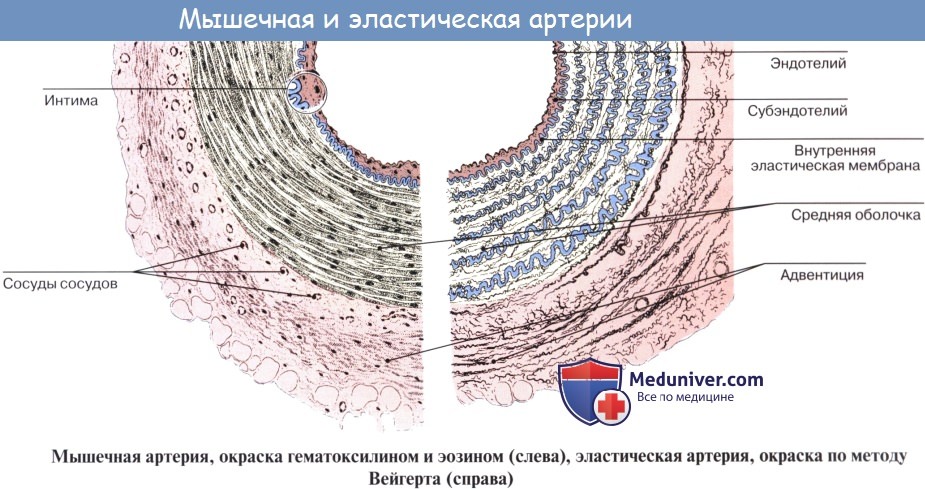

Стенка артерий состоит из трех оболочек. Внутренняя оболочка, tunica intima. выстлана со стороны просвета сосуда эндотелием, под которым лежат субэндотелий и внутренняя эластическая мембрана; средняя, tunica media, построена из волокон неисчерченной мышечной ткани, миоцитов, чередующихся с эластическими волокнами; наружная оболочка, tunica externa, содержит соединительнотканые волокна. Эластические элементы артериальной стенки образуют единый эластический каркас, работающий как пружина и обусловливающий эластичность артерий.

По мере удаления от сердца артерии делятся на ветви и становятся все мельче и мельче. Ближайшие к сердцу артерии (аорта и ее крупные ветви) выполняют главным образом функцию проведения крови. В них на первый план выступает противодействие растяжению массой крови, которая выбрасывается сердечным толчком. Поэтому в стенке их относительно больше развиты структуры механического характера, т. е. эластические волокна и мембраны. Такие артерии называются артериями эластического типа. В средних и мелких артериях, в которых инерция сердечного толчка ослабевает и требуется собственное сокращение сосудистой стенки для дальнейшего продвижения крови, преобладает сократительная функция.

Она обеспечивается относительно большим развитием в сосудистой стенке мышечной ткани. Такие артерии называются артериями мышечного типа. Отдельные артерии снабжают кровью целые органы или их части.

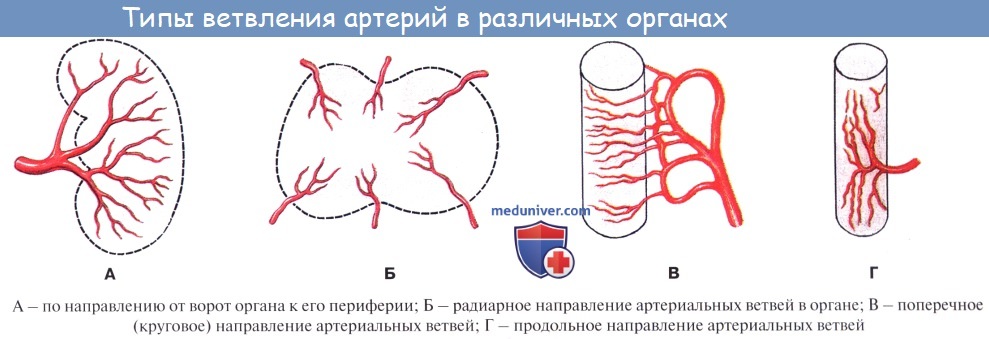

По отношению к органу различают артерии, идущие вне органа, до вступления в него — экстраорганные артерии, и их продолжения, разветвляющиеся внутри него — внутриорганные, или ингпраорганные, артерии. Боковые ветви одного и того же ствола или ветви различных стволов могут соединяться друг с другом. Такое соединение сосудов до распадения их на капилляры носит название анастомоза, или соустья (stoma — устье). Артерии, образующие анастомозы, называются анастомозирующими (их большинство).

Артерии, не имеющие анастомозов с соседними стволами до перехода их в капилляры (см. ниже), называются конечными артериями (например, в селезенке). Конечные, или концевые, артерии легче закупориваются кровяной пробкой (тромбом) и предрасполагают к образованию инфаркта (местное омертвение органа).

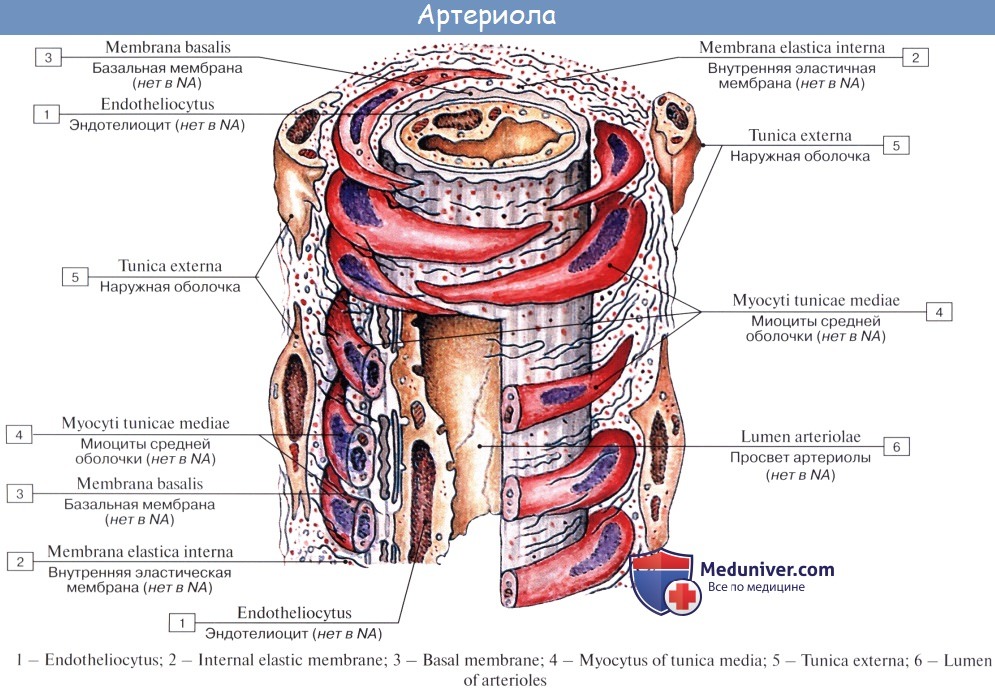

Последние разветвления артерий становятся тонкими и мелкими и потому выделяются под названием артериол.

Артериола отличается от артерии тем, что стенка ее имеет лишь один слой мышечных клеток, благодаря которому она осуществляет регулирующую функцию. Артериола продолжается непосредственно в прекапилляр, в котором мышечные клетки разрозненны и не составляют сплошного слоя. Прекапилляр отличается от артериолы еще и тем, что он не сопровождается венулой.

От прекапилляра отходят многочисленные капилляры.

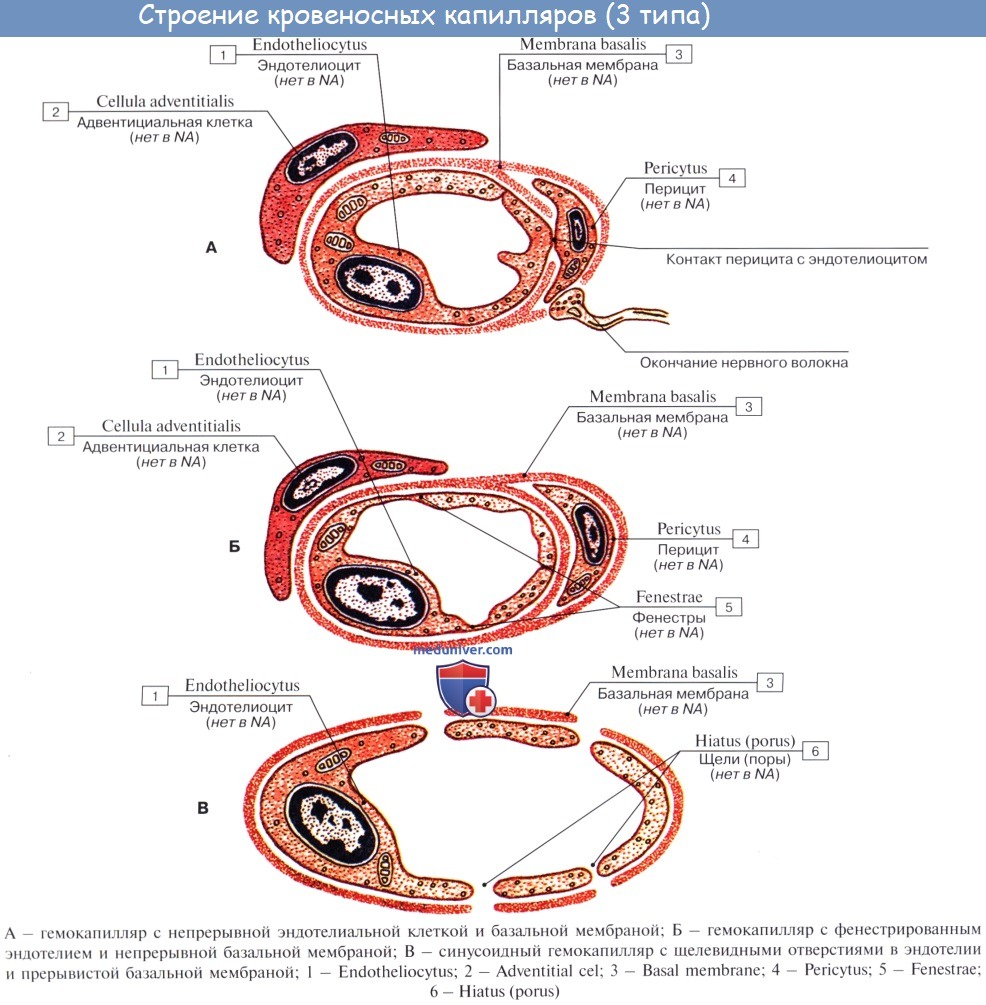

Капилляры представляют собой тончайшие сосуды, выполняющие обменную функцию. В связи с этим стенка их состоит из одного слоя плоских эндотелиальных клеток, проницаемого для растворенных в жидкости веществ и газов. Широко анастомозируя между собой, капилляры образуют сети (капиллярные сети), переходящие в посткапилляры, построенные аналогично прекапилляру. Посткапилляр продолжается в венулу, сопровождающую арте-риолу. Венулы образуют тонкие начальные отрезки венозного русла, составляющие корни вен и переходящие в вены.

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

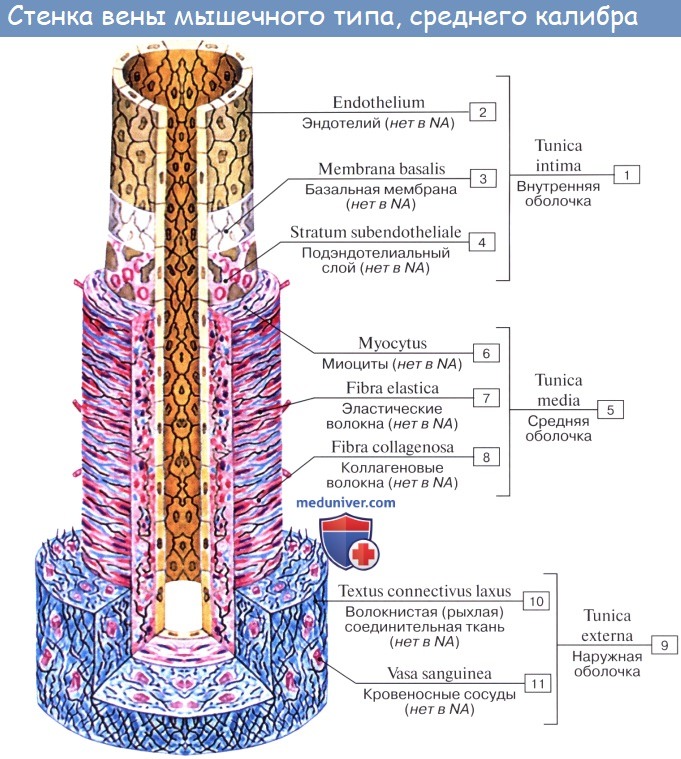

Вены (лат. vena, греч. phlebs; отсюда флебит — воспаление вен) несут кровь в противоположном по отношению к артериям направлении, от органов к сердцу. Стенки их устроены по тому же плану, что и стенки артерий, но они значительно тоньше и в них меньше эластической и мышечной ткани, благодаря чему пустые вены спадаются, просвет же артерий на поперечном разрезе зияет; вены, сливаясь друг с другом, образуют крупные венозные стволы — вены, впадающие в сердце.

Вены широко анастомозируют между собой, образуя венозные сплетения.

Движение крови по венам осуществляется благодаря деятельности и присасывающему действию сердца и грудной полости, в которой во время вдоха создается отрицательное давление в силу разности давления в полостях, а также благодаря сокращению скелетной и висцеральной мускулатуры органов и другим факторам.

Имеет значение и сокращение мышечной оболочки вен, которая в венах нижней половины тела, где условия для венозного оттока сложнее, развитасильнее, чем в венах верхней части тела. Обратному току венозной крови препятствуют особые приспособления вен — клапаны, составляющие особенности венозной стенки. Венозные клапаны состоят из складки эндотелия, содержащей слой соединительной ткани. Они обращены свободным краем в сторону сердца и поэтому не препятствуют току крови в этом направлении, но удерживают ее от возвращения обратно.

Артерии и вены обычно идут вместе, причем мелкие и средние артерии сопровождаются двумя венами, а крупные — одной. Из этого правила, кроме некоторых глубоких вен, составляют исключение главным образом поверхностные вены, идущие в подкожной клетчатке и почти никогда не сопровождающие артерий. Стенки кровеносных сосудов имеют собственные обслуживающие их тонкие артерии и вены, vasa vasorum. Они отходят или от того же ствола, стенку которого снабжают кровью, или от соседнего и проходят в соединительнотканном слое, окружающем кровеносные сосуды и более или менее тесно связанном с их наружной оболочкой; этот слой носит название сосудистого влагалища, vagina vasorum.

В стенке артерий и вен заложены многочисленные нервные окончания (рецепторы и эффекторы), связанные с центральной нервной системой, благодаря чему по механизму рефлексов осуществляется нервная регуляция кровообращения. Кровеносные сосуды представляют обширные рефлексогенные зоны, играющие большую роль в нейро-гуморальной регуляции обмена веществ.

Соответственно функции и строению различных отделов и особенностям иннервации все кровеносные сосуды в последнее время слали делить на 3 группы: 1) присердечные сосуды, начинающие и заканчивающие оба круга кровообращения, — аорта и легочный ствол (т. е. артерии эластического типа), полые и легочные вены; 2) магистральные сосуды, служащие для распределения крови по организму. Это — крупные и средние экстраорганные артерии мышечного типа и экстраорганные вены; 3) органные сосуды, обеспечивающие обменные реакции между кровью и паренхимой органов. Это — внутриорганные артерии и вены, а также звенья микроциркуляторного русла.

– Также рекомендуем “Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.”

Источник

Малый круг кровообращения. Сосуды малого круга кровообращения

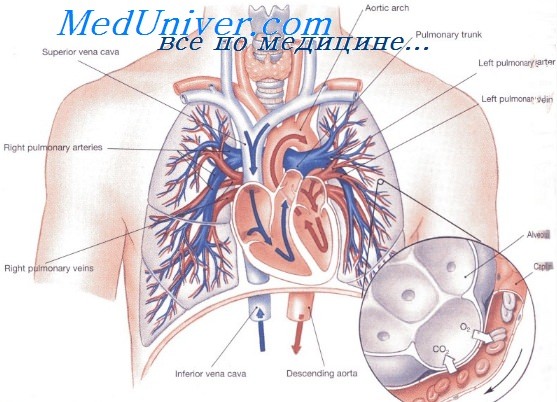

Основной функцией легких и сосудистой системы малого круга кровообращения является газообмен. Строение легких полностью подчинено выполнению этой функции. Богато васкуляризованная легочпая ткань представляет собой огромную дыхательную поверхность и состоит более чем из 725 млн. альвеол. Легкие в отличие от большинства других органов снабжаются кровью из двух кругов кровообращения.

Газообмен обеспечивается сосудами малого круга кровообращения, доставляющими венозную кровь в капилляры легочных альвеол. Питание легочной ткани осуществляется через бронхиальные артерии большого круга кровообращения.

На протяжении всей жизни человека происходит перестройка сосудистой системы легких под влиянием как общих закономерностей постэмбрионального роста и дифференцировки сосудистых структур, так и постоянной аккомодации уже сформированных структур к различным изменениям гемодинамических условий, неизбежных на протяжении жизни.

Легочные сосуды имеют свои морфологические и функциональные особенности, отличающие их от сосудов большого круга кровообращения.

Различают 5 основных типов кровеносных сосудов в малом круге кровообращения (В. В. Ларин, З. Ф. Меерсон, 1965; Brenner, 1935). Крупные артерии — легочная артерия и ее ветви — относятся к сосудам эластического типа с выраженной способностью к растяжению, т. е. способностью вмещать значительное количество крови без больших колебаний давления.

Характерной морфологической чертой легочной артерии является богатство эластической ткани, волокна которой фрагментированы, остроконечны. У детей раннего возраста строение легочной артерии приближается к строению аорты. При высокой легочной гипертензии средний слой легочной артерии приобретает строение, соответствующее легочной артерии плода. Толщина медии крупных ветвей от 5 до 15% внутреннего диаметра.

Количество эластических слоев 3—4, может быть 5—6. Эластические мембраны расположены параллельно. Средний слой богат гладкомышечными волокнами, ориентированными в основном циркулярно; некоторые пучки идут косо и продольно. Адвснтиция хорошо развита, представлена толстыми коллагеновыми волокнами и рыхлой соединительной тканью.

Артерии мышечного типа — сосуды с наружным диаметром 1 мм и меньше. Толщина медии составляет 32% наружного диаметра. Медия представлена циркулярным слоем гладких мышечных волокон, заключенных между двумя эластическими мембранами, которые хорошо дифференцируются. Эластических пластинок по сравнению с описанными выше сосудами меньше. Эластические волокна медии расположены циркулярно и косо.

Адвентиция развита в большей степени, чем в сосудах первого типа, представлена пучками коллагеновых волокон, переходящих в соединительнотканный каркас легкого.

Наличие более мощного слоя мускулатуры позволяет регулировать степень растяжения и упругости сосудистой стенки. Тонус этой мускулатуры является мощным фактором, влияющим на сопротивление в малом круге кровообращения, высоту давления в легочной артерии и капиллярах, а также на величину минутного объема легочного кровотока. Так, при резком сужении легочных артериол увеличивается сопротивление кровотоку, повышается давление в легочной артерии, уменьшается величина легочного кровотока.

У человека мышечный тип строения характерен для сосудов диаметром более 80 мкм. По данным Best, Heath (1961), развитый мышечный слой в артериях меньшего диаметра патогномоничен для легочной гипертензии.

– Также рекомендуем “Артериолы легких. Прекапилляры и капилляры малого круга кровообращения”

Оглавление темы “Строение и развитие малого круга кровообращения”:

1. Малый круг кровообращения. Сосуды малого круга кровообращения

2. Артериолы легких. Прекапилляры и капилляры малого круга кровообращения

3. Легочные вены и бронхиальные артерии. Связь большого и малого круга кровообращения

4. Артерио-венозные анастомозы малого круга. Рефлексогенные зоны малого круга кровообращения

5. Развитие малого круга кровообращения. Онтогенез легочного кровообращения

6. Морфология артерий малого круга. Показатели гемодинамики в малом круге

7. Легочные вены и сопротивление легочных сосудов. Минутный объем малого круга кровообращения

8. Резервная емкость легочных сосудов. Дыхание и кровоток в легких

9. Врожденные пороки сердца плода. Легочный кровоток у плода

10. Малый круг кровообращения после рождения плода. Когда закрывается артериальный (боталлов) проток?

Источник

Сердечно-сосудистая система человека, по которой происходит циркуляция крови, включает в себя сердце, венечный (коронарный), большой и малый круг кровообращения с их сосудами, а также кольцо Виллизия, расположенное в головном мозге. Эта статья посвящена малому кругу (МКК), который часто называют легочным.

Схема кровообращения человека: малый круг

Строение замкнутой петли сосудов МКК впервые описал испанский врач, естествоиспытатель и теолог Мигель Сервет. Произошло это в 1553 году.

С тех пор его анатомическая «инструкция» существенно преобразилась многочисленными деталями и истинным пониманием каково значение малого круга кровообращения.

Строение

Малый круг кровообращения начинается в правожелудочковом отделе сердца. При его сокращении венозная, ненасыщенная O2 и содержащая большое количество CO2, кровь выталкивается в один из самых больших по диаметру сосуд, который называется легочный ствол.

В его устье находится полулунный пульмональный клапан. В то время, когда правый желудочек находится в расслабленном состоянии, этот клапан легочного ствола закрывается, препятствуя обратному току крови в сердце.

Далее кровь направляется к легким по легочным артериям — правой и левой. Они, попав в толщу легочной ткани, разветвляются, постепенно уменьшаясь в диаметре сечения, сначала на долевые, потом на сегментарные, а затем на субсегментарные (лобулярные) артерии.

На заметку. Несмотря на то, что по сосудам, относящимся к началу малого круга кровообращения течет венозная кровь, они называются артериями, а сосуды, по которым ставшая артериальной кровь возвращается из легких обратно в сердце — венами.

В свою очередь субсегментарные артерии делятся еще на более тонкие сосуды — артериолы, а затем прекапилляры. А вот они уже разветвляются на самые маленькие по диаметру и толщине стенки кровеносные сосуды — легочные капилляры.

Располагаются капилляры малого круга кровообращения между легочными альвеолами. Стенки капилляров состоят из одного слоя эпителиальных клеток, которые покрыты очень тонкой базальной мембраной.

Диаметр капиллярного сечения соответствует размеру эритроцитов, гемоглобин которых является транспортировщиком кислорода, и отчасти и углекислого газа. Кстати, маленькие тромбы (эмболы) в легочном кругу разрушаются особыми фибринолитическими ферментами, которые вырабатываются в стенках альвеол.

Вены и артерии малого круга кровообращения

Из легочных кровеносных капилляров кровь течет в сердце по сосудам, которые наоборот постепенно увеличиваются в диаметре и наращивают толщину стенок. Капилляры сливаются сперва в посткапилляры, затем в собирательные венулы,

К сведению. Между венулами и артериолами есть некоторое количество анастомозов — сосудистых перемычек, которые соединяют их друг с другом напрямую, минуя капиллярную сеть.

При повышении функциональной нагрузки артериовенозные анастомозы помогают быстро заполнить легкие большим объемом крови. Кроме этого они служат обходными путями регуляции кровенаполнения отдельных долек легких при артериальной гипертензии, воспалительных, онкологических или травматических патологиях, а также при воздействии термических, химических или механических факторов.

Чтобы облегчить отток крови от легких к сердцу для ее транспортировки на выходе ее ожидает не два, а четыре сосуда, которые в диаметре в 2 раза тоньше легочных артерий, — верхняя и нижняя правые легочные вены, и верхняя и нижняя левые легочные вены.

Эти 4 вены малого круга кровообращения несут кровь в левое сердечное предсердие, где и заканчивается МКК. После чего кровь поступает в левый желудочек откуда выталкивается в большой круг кровообращения, конец которого находится в правом предсердии.

Что происходит в малом круге кровообращения

Обращение крови в МКК происходит за 4–5 секунд. Этого времени здоровому организму хватает, чтобы произвести газообмен и теплоотдачу в 25 % объеме крови, находящегося в нем.

До 15 % тепловой энергии, которая вырабатывается в организме, выделяется в воздух, находящийся альвеолах легочной ткани, предохраняя саму кровь и другие ткани организма от перегрева. Эта же тепло-выделительная функция малого круга кровообращения одновременно ответственна за нагрев поступающего извне воздуха до положенных 37 °C.

Обмен О2–СО2 между альвеолярным воздухом и капиллярной кровью

Однако главная задача и основная функция малого круга кровообращения — удаление из крови углекислого и других газов + одновременное насыщение ее кислородом. Газообмен в малом круге кровообращения происходит только между стенками альвеол и капилляров. В более крупных сосудах такой процесс уже невозможен.

К сведению. Бактерии и вирусы, проникающие вместе с кислородом в альвеолы, уничтожаются в ней макрофагами, а в крови — лизоцимом и иммуноглобулинами, которые вырабатываются специальными хеморецепторами.

Следует также понимать, что для обмена веществ и газов собственно в клетках легочной ткани, она пронизана другими артериями, капиллярной сетью и венами, относящимися к большому кругу кровообращения.

Один из вариантов кардиореспираторного нагрузочного тестирования

Газообмен в легочном круге увеличивается при:

- снижении t окружающей среды;

- после обильного приема пищи, особенно белковой;

- интенсификации физической активности.

При высокой мышечной нагрузке он может достигать своего максимального порога, и спустя какое-то время недостаток потребности в кислороде будет «заставлять» человека прекращать работу. Повышенный уровень сохраняется и определенное время после окончания физической нагрузки.

Он постепенно восстанавливается при удовлетворении потребности в кислороде, по мере окисления продуктов обмена веществ, выработанных во время мышечной работы, нормализации кислотно-щелочного равновесия и легочной вентиляции.

На заметку. Около 15 % циркулирующей в организме крови может депонироваться в капиллярной сети МКК для обеспечения резервных возможностей на случай критических ситуаций.

Исследование газообмена помогает нормировать суточную калорийность питания, а в клинической практике помогает оценить функциональное состояние легочной, сердечно-сосудистой и некоторых других систем. Уровень обмена O2–CO2 принято измерять натощак, в полном покое, при t воздуха 18–22 °C.

Норма газообмена — 200–300 мл/мин. В кардиологической практике оценить состояние организма помогает кардиореспираторный тест под нагрузкой (на фото вверху).

Нарушения

Проблемы с кровообращением в легочном круге подразделяются на 2 условных группы, которые вызывают в нем или перегрузку, или застой.

Перегрузка МКК

Гипертензия (повышение давления) или перегрузка малого круга кровообращения может происходить по следующим причинам:

- дисплазия соединительной ткани, усугубляющаяся при стрессах, нерациональном питании, авитаминозах, частых вирусных инфекций и приема антибиотиков;

- малый выброс крови из правого желудочка, где начинается МКК;

- пороки и стеноз сердечных клапанов;

- вегетативные дисфункции и чрезмерное раздражение симпатических нервов;

- ограничение амплитуды движения диафрагмы из-за запущенного сколиоза, травм или врожденных патологий грудной клетки, грудины, позвоночника;

- возрастное усугубление тугоподвижности в реберно-позвоночно-грудинных суставах и снижение функции внешнего дыхания;

- нарушения со стороны бронхолегочной системы и другие заболевания, вызывающие хроническое кислородное голодание.

Еще одна причина, вызывающая перегрузку МКК, — это увеличение объема плазмы циркулирующей крови или гиперволемия малого круга кровообращения. Это патологическое состояние может возникать в следствие чрезмерных и длительных физических нагрузок, после операций, из-за большого потребления жидкости и ее задержки в организме, заболеваний сердечно-сосудистой и легочной системы, проблем с почками.

Длительная гипертензия легочного круга кровообращения вызывает постепенное утолщение стенок и уменьшение просвета легочных артерий МКК, склероз паренхимы, асимметрию сокращений сердца, ухудшение кровообращения, гипертрофию правого желудочка.

Одна из причин гипертензии в малом круге кровообращения – врожденная деформация грудной клетки

Первые симптомы перегрузки МКК:

- слишком быстрая утомляемость;

- резкое снижение работоспособности;

- возникновение одышки при небольших физических нагрузках.

Цена упорного игнорирования симптомов гипертензии МКК и затягивание обращения к врачу — развитие легочной артериальной гипертензии с правожелудочковой сердечной недостаточностью, преждевременная смерть.

Снижение гемодинамики (застой) в МКК

Застойные явления в малом круге кровообращения возникают по следующим причинам:

- врожденные или приобретенные пороки клапана легочного ствола;

- аномальное расположение устьев одной, нескольких или всех четырех легочных вен;

- ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда.

К снижению гемодинамики в МКК безусловно приведут застойная пневмония, тяжелая бронхиальная астма и другие патологии легких, нарушение кроветворения, анемичные состояния, болезни почек и эндокринной системы, некомпенсированный сахарный диабет.

Оценивают нарушение кровообращения в МКК с помощью КТ и эхокардиографии (ЭхоКГ)

Характерные признаки застоя в малом круге кровообращения:

- одышка;

- приступы сердечной астмы — «жесткое» дыхание, сухой кашель, мелкопузырчатые хрипы;

- синюшность, иногда с желтоватым оттенком, губ, щек, ушей и кончиков пальцев;

- снижение выработки мочи, которая, в основном, выделяется в ночное время;

- отеки на ногах, а при прогрессировании застойных явлений развивается отечность подкожной жировой клетчатки и водянка полостей;

- падение аппетита, приступы тошноты, позывы и эпизоды рвоты, метеоризм, запоры;

- тахикардия, ощущение сердцебиения во время еды;

- быстрое увеличение массы тела, а затем резкое ее снижение — сердечная кахексия (атрофия мышц, сопровождающаяся асцитом брюшной полости);

- набухание яремных вен, особенно в положении лежа;

- сухость кожных покровов, пигментация кожи на голенях.

Кроме перечисленных выше, симптомами застоя в МКК являются быстрая умственная утомляемость, повышенная раздражительность, депрессивное состояние, расстройство сна.

Компенсаторным ответом на застойные явления в легочном круге кровообращения являются гиперволемия и повышение уровня гемоглобина. Следствием застоя в МКК могут быть пневмосклероз, эмфизема и отек легких, гипертрофия сердечных стенок, инфаркт миокарда, внезапная остановка сердца.

Заключительное видео в этой статье будет полезно посмотреть тем, кто хочет больше узнать о том, как происходит газообмен в большом и малом круге кровообращения.

Тайное Слово: Артерия

Рекомендуем статьи по теме

Источник