Сосуды мягких тканей свода черепа

Оглавление темы “Топографическая анатомия головы (caput).”:

- Голова. Caput. Топография головы. Границы головы. Отделы головы. Мозговой отдел головы. Свод черепа.

- Лобно-теменно-затылочная область головы. Топография лобной, теменной, затылочной области головы. Границы лобно-теменно-затылочной области головы. Проекция сосудов и нервов на кожу.

- Слои лобно-теменно-затылочной области головы. Артерии лобно-теменно-затылочной области головы. Нервы лобно-теменно-затылочной области головы. Вены, лимфатические узлы лобно-теменно-затылочной области головы.

- Мышечно-апоневротический слой головы. Сухожильный шлем головы. Строение плоских костей черепа головы. Эмиссарные вены головы. Вены свода головы.

- Особенности артериального кровоснабжения головы. Артерии головы. Особенности венозного оттока головы. Вены головы.

Голова. Caput. Топография головы. Границы головы. Отделы головы. Мозговой отдел головы. Свод черепа.

Граница между головой и шеей проводится по краю и углу нижней челюсти к вершине сосцевидного отростка, а далее — по верхней выйной линии до protuberantia occipitalis externa.

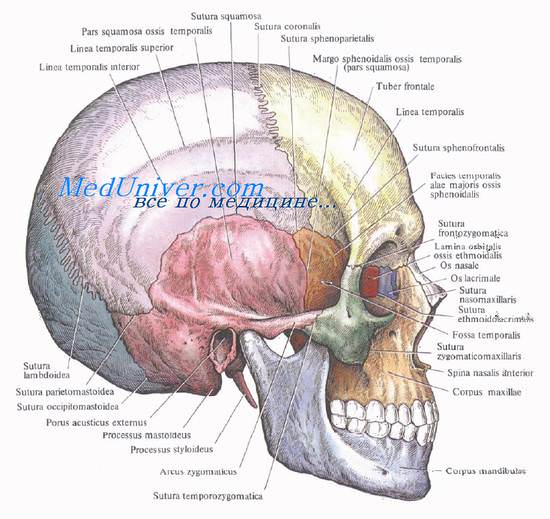

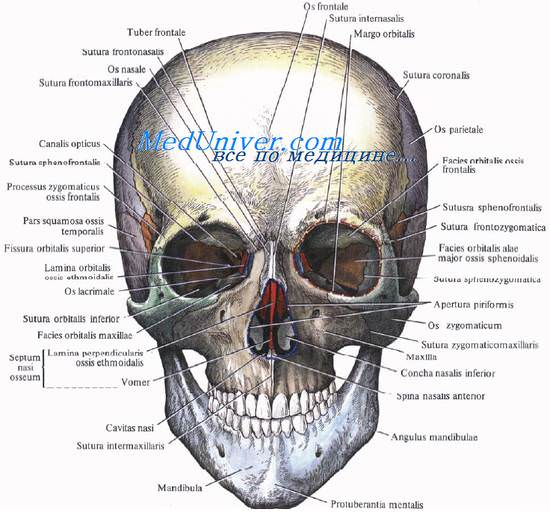

Различают мозговой и лицевой отделы головы, граница между которыми проходит по верхнеглазничному краю, скуловой кости и скуловой дуге до наружного слухового прохода

Рис. 5.1. Граница между мозговым и лицевым (красный пунктир) отделами и сводом и основанием (желтый пунктир) черепа.

Мозговой отдел головы. Топография головы.

В мозговом отделе головы различают свод черепа, fornix cranii, и основание, basis cranii. Свод и основание отграничены друг от друга носолобным швом, надглазничным краем, верхним краем скуловой дуги, основанием сосцевидного отростка, далее — верхней выйной линией и protuberantia occipitalis externa.

Свод черепа. Топография свода черепа.

В своде черепа выделяют области: непарные — лобную, теменную, затылочную и парные — височные, ушной раковины и области сосцевидных отростков. Сходство анатомического строения первых трех позволяет объединить их в одну — лобно-теменно-затылочную.

Лобно-теменно-затылочная область головы. Топография лобной, теменной, затылочной области головы. Границы лобно-теменно-затылочной области головы. Проекция сосудов и нервов на кожу.

Внешние ориентиры лобно-теменно-затылочной области головы. Надглазничный край орбиты, затьглочный бугор, козелок уха, наружный слуховой проход.

Границы лобно-теменно-затылочной области головы

Передняя граница — надглазничный край, margo supraorbitalis,

задняя граница — наружный затылочный бугор, protuberantia occipitalis externa, и верхняя выйная линия, linea nuchae superior, идущая в горизонтальном направлении по сторонам от бугра,

по бокам граница — начальный отдел височной мышцы, m. temporalis, соответствующий на черепе верхней височной линии.

Проекции сосудов и нервов на кожу лобно-теменно-затылочной области головы

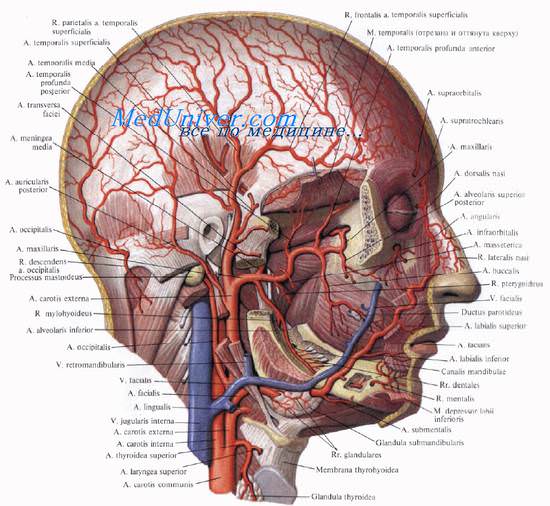

Надглазничные сосуды и нерв, a., v. et n. supraorbitals, проецируются на надглазничный край на границе его средней и внутренней третей. Нерв лежит медиальнее сосудов. Надблоковые сосуды и нерв, a., v. et n. supratrochleares, проецируются в углу между верхним и внутренним краями глазницы.

Основной ствол поверхностной височной артерии, a. temporalis superficialis, вместе с ушно-височным нервом, n. auriculotemporalis (из III ветви тройничного нерва), проецируются по вертикали кпереди от козелка (tragus).

Затылочная артерия, a. occipitalis, и большой затылочный нерв, n. occipitalis major, на своде черепа проецируются на середину расстояния между задним краем основания сосцевидного отростка и protuberantia occipitalis externa.

Слои лобно-теменно-затылочной области головы. Артерии лобно-теменно-затылочной области головы. Нервы лобно-теменно-затылочной области головы. Вены, лимфатические узлы лобно-теменно-затылочной области головы.

Кожа лобно-теменно-затылочной области головы большей части области покрыта волосами. Она малоподвижна из-за прочного соединения с подлежащим сухожильным шлемом, galea aponeurotica, многочисленными фиброзными тяжами.

Подкожная клетчатка лобно-теменно-затылочной области головы ячеистая, промежутки между соединительнотканными перегородками заполнены жировой тканью.

В отличие от других областей в областях головы (свода черепа и лица) артерии с сопровождающими их венами расположены в слое подкожной клетчатки, а не под собственной фасцией.

Артерии лобно-теменно-затылочной области головы. Нервы лобно-теменно-затылочной области головы

Адвентиция сосудов лобно-теменно-затылочной области головы прочно сращена с соединительнотканными перемычками, разделяющими клетчатку на ячейки. В результате сосуды, находящиеся в поверхностном слое, при повреждении зияют. Даже небольшие раны кожи, подкожной клетчатки сопровождают -ся сильным кровотечением из этих зияющих сосудов. Кровотечение при оказании первой помощи останавливают прижатием раненых сосудов к костям черепа, для чего необходимо знать проекции сосудистых стволов, снабжающих кровью мягкие ткани свода черепа.

Надглазничные сосуды и нерв головы, a., v. et n. supraorbitals (из системы внутренней сонной артерии), выходят из глазницы и перегибаются через надглазничный край на границе его средней и внутренней третей. Нерв лежит медиальнее сосудов. По выходе из одноименного канала (или вырезки) они располагаются сначала под лобным брюшком затылочно-лобной мышцы, непосредственно на надкостнице. Затем их ветви, идущие в восходящем направлении, прободают мышцы, сухожильный шлем и выходят в подкожную клетчатку.

Надблоковый пучок головы: a., v. et n. supratrochleares (также из системы внутренней сонной артерии) находится кнутри от надглазничного сосудисто-нервного пучка.

В подкожной клетчатке лобной области головы на 2,0—2,5 см выше наружной трети верхнеглазничного края сзади и сверху проходит височная ветвь лицевого нерва (к лобному брюшку затылочно-лобной мышцы).

A. temporalis superficialis головы (одна из двух конечных ветвей наружной сонной артерии) приходит в теменную область из височной и распадается на множество ветвей, анастомозирующих с сосудами лобной и затылочной областей, а также с одноименными ветвями противоположной стороны.

В затылочном отделе области головы распределяются ветви затылочной артерии, a. occipitalis, и большого затылочного нерва, п. occipitalis major. Задние ушные сосуды и нерв, a., v. et п. auriculares posteriores, идут параллельно и кзади от прикрепления ушной раковины.

Вены лобно-теменно-затылочной области головы

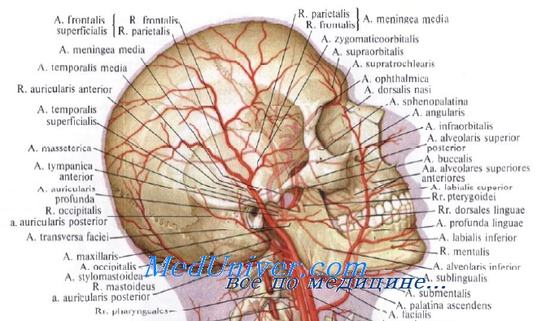

Вены области головы образуют сеть, в которой трудно выделить отдельные сосуды. Большинство вен сопровождают одноименные артерии, но имеются и дополнительные.

Лимфатические узлы лобно-теменно-затылочной области головы

Лимфа головы оттекает к трем группам лимфатических узлов:

от лобной области — в поверхностные и глубокие околоушные лимфатические узлы, nodi parotidei superficiales et profundi;

из теменной области — в сосцевидные лимфатические узлы, nodi mastoidei;

из теменной и затылочной областей — в затылочные лимфатические узлы, nodi occipitales, расположенные под сухожильным шлемом или над ним.

Видео урок топографической анатомии лобной, теменной, затылочной областей головы

Мышечно-апоневротический слой головы. Сухожильный шлем головы. Строение плоских костей черепа головы. Эмиссарные вены головы. Вены свода головы.

За подкожной клетчаткой головы следует мышечно-апоневротический слой, состоящий из затылочно-лобной мышцы, m. occipitofrontalis, с лобным и затылочным брюшками и соединяющей эти мышцы широкой сухожильной пластинки: сухожильного шлема, galea aponeurotica. Как уже отмечалось, с кожей сухожильный шлем связан прочно, а с более глубоким слоем — надкостницей — рыхло (рис. 5.2).

Этим объясняется то, что раны свода черепа нередко бывают скальпированными. Триада тканей — кожа, подкожная клетчатка и сухожильный шлем — целиком отслаивается от костей свода черепа на большем или меньшем протяжении. Хотя скальпированные раны относятся к тяжелым повреждениям, при своевременно оказанной помощи они хорошо заживают благодаря обильному кровоснабжению мягких тканей.

Клетчатка головы под galea aponeurotica рыхлая. Она называется пода-поневротическим клетчаточным пространством, которое широко распространяется на своде черепа: кпереди — до прикрепления лобного брюшка m. occipitofrontalis к надглазничному краю, кзади — до прикрепления затылочного брюшка этой мышцы к верхней выйной линии. По бокам листки сухожильного шлема срастаются с поверхностной фасцией височной области. По линии прикрепления височной мышцы глубокий листок сухожильного шлема прочно срастается с надкостницей, отграничивая подапоневроти-ческое пространство по сторонам.

Между надкостницей и наружной пластинкой костей свода черепа также находится рыхлая клетчатка (поднадкостничная). Однако вдоль линии швов надкостница прочно срастается с ними и не может быть отслоена.

Особенностями анатомической структуры слоев свода черепа объясняются различные формы гематом при его ушибах. Так, подкожные гематомы выбухают в виде «шишки» вследствие того, что кровь не имеет возможности распространяться в подкожной клетчатке из-за фиброзных перемычек между кожей и сухожильным шлемом; подапоневротические гематомы — плоские, разлитые, без резких границ; поднадкостничные гематомы имеют резко очерченные края соответственно прикреплению надкостницы по линии костных швов.

Строение плоских костей черепа головы

Строение плоских костей черепа имеет особенности. Они состоят из двух пластинок компактного костного вещества: прочной наружной, lamina externa, и менее эластичной, хрупкой внутренней, lamina interna («стекловидной» — lamina vitrea). В лобной области под наружной пластинкой находится выстланная слизистой оболочкой воздухоносная пазуха лобной кости, sinus frontalis.

При травмах черепа внутренняя пластинка часто повреждается более значительно и на большем протяжении, чем наружная пластинка. Нередко внутренняя пластинка ломается, а наружная остается неповрежденной.

Эмиссарные вены головы. Вены свода головы.

Между пластинками находится губчатое вещество — диплоэ, в котором располагаются многочисленные диплоические вены. Диплоические вены связаны как с венами покровов, составляющими внечерепную систему вен, так и с венозными синусами твердой мозговой оболочки — внутричерепной венозной системой. Это сообщение происходит через так называемые выпускники (emissarium) — отверстия в соответствующих костях, где проходят эмиссарные вены. Из них наиболее постоянны v. emissaria parietalis, v. emissaria occipitalis, v. emissaria condilaris и v. emissaria mastoidea. Последняя обычно бывает наиболее крупной и открывается в поперечный или сигмовидный синус. V. emissaria parietalis открывается в верхний сагиттальный синус. Теменные эмиссарии (места выхода w. emissariae parietales) располагаются по сторонам от сагиттального шва кпереди и кзади от биаурикулярной линии, проведенной от отверстия правого наружного слухового прохода к левому.

Вены мягких тканей свода, внутрикостные и внутричерепные вены образуют единую систему, в которой направление тока крови меняется в связи с изменением внутричерепного давления.

Связи между внечерепной и внутричерепной венозными системами делают возможным переход инфекции с покровов черепа на мозговые оболочки (например, при фурункулах, карбункулах затылка) с последующим развитием менингита (воспаления оболочек мозга), синустромбоза и других тяжелых осложнений.

Таким образом, можно отметить определенные особенности как артериального кровоснабжения, так и венозного оттока от тканей лобно-теменно-затылочной области.

Особенности артериального кровоснабжения головы. Артерии головы. Особенности венозного оттока головы. Вены головы

1. Артерии мягких тканей свода черепа в отличие от артерий других областей идут в подкожной клетчатке.

2. Адвентиция артерий головы связана с соединительнотканными перемычками, связывающими кожу и сухожильный шлем, поэтому сосуды не спадаются при повреждении, а зияют. Это приводит к обильному кровотечению.

3. Артерии головы идут снизу вверх (радиальное направление).

4. Кровоснабжение мягких тканей свода черепа осуществляется артериями как из системы наружной сонной артерии (поверхностные височные, затылочные), так и из системы внутренней сонной артерии (надглазничные, над блоковые).

5. В мягких тканях свода черепа существует широкая сеть анастомозов между ветвями всех артерий головы, принимающих участие в их кровоснабжении, в том числе с артериями контралатеральной стороны.

Особенности венозного оттока головы. Вены головы

1. Вены головы, как и артерии, идут в подкожной клетчатке.

2. Вены головы образуют широкую сеть анастомозов.

3. Вены мягких тканей свода черепа связаны как с внутрикостными (диплоическими) венами, так и с внутричерепными венами (синусы твердой мозговой оболочки) через эмиссарные вены.

4. Вены мягких тканей свода черепа не имеют клапанов.

5. Эмиссарные вены головы также не имеют клапанов, поэтому ток крови может осуществляться в сторону как поверхностных, так и внутричерепных вен.

Следует помнить, однако, что, поскольку эмиссарные вены существуют для выравнивания внутричерепного давления, в норме ток крови по ним направлен из глубины на поверхность и далее по поверхностным венам в систему внутренней или наруменой яремной вены. Только в случаях тромбоза поверхностных вен кровь может из поверхностных слоев сбрасываться в синусы.

6. Связь между поверхностными и внутричерепными венами головы обусловливает возможность распространения инфекции из мягких тканей в полость черепа с развитием воспаления оболочек мозга.

Видео урок топографической анатомии и оперативной хирургии головы

– Вернуться в оглавление раздела “Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 12.9.2020

Источник

Всего десять артерий кровоснабжают

мягкие ткани головы.

Они составляют три

группы:

передняя

группа – aa. supraorbitalis, supratrochlearis из системы

a. carotica

interna;боковая

группа – a. temporalis superficialis и a. auricularis

posterior

из a. carotica

externa;задняя

группа – a. occipitalis из a. carotica

externa.

Все артерии,

участвующие в кровоснабжении мягких

по- кровов черепа,

широко анастомозируют между собой

с обеих сторон. Всвязи сэтим,

при ранениях мягких тканей свода

чере- па пережатие

ствола артерии не приводит к полной

остановке кровотечения.

С другой стороны,

хорошее артериальное крово-

снабжение мягких покрововголовы

ведет к быстрому заживле-

нию ран. Кровеносные

сосуды областей располагаются в под-

кожнойклетчатке

и направляются радиально от основания

к те- мени,

как к центру.

Сосуды своей

адвентицией связаны с фиб-

рознымиволокнами

и при ранениях зияют,

что приводит к обильному

кровотечению.

Венозная система свода черепа

Венозная система свода черепа хорошо

развита и распола-

гается в три

этажа.

Первый

этаж

–

представлен подкожными

венами

головы,

которые сопровождают одноименные

артерии. Веноз- ный отток от них

совершается во внутреннюю яремную вену

и, в частности, в лицевую и занижнечелюстную

ве-

ны, а также в наружную яремную

вену.Второй

этаж

–

диплоэтические

вены,

которые распола- гаются в губчатом

веществе плоских костей черепа. До

полного окостенения швов

диплоэтические

вены

выра-

жены слабо и ограничены пределами однойкости.

Третий

этаж

–

представлен внутричерепными

венозными синусами твердой

оболочки головного

мозга.

Все три этажа соединены между собой

эмиссарными вена-

ми. Наиболее

крупные эмиссарные вены,

располагающиеся в за-

тылочной,

теменной и сосцевидной областях,

проходят через небольшие отверстия

в костях. При

развитии нагноительных процессов в

областиголовы

возникает опасность вовлечения

в

воспалительный процесс

вен подкожнойклетчатки.

Этоприво-

дит к их септическому тромбозу

и ретроградному току инфици-

рованной крови к синусам твердойоболочки с

последующим их тромбозом,

развитием

остеомиелита,

менингита,

менингоэнце-

фалита.

Особенности мозгового отдела головы у новорожденных и детей

Голова новорожденного

составляет1/4 от

общей длины всего тела.

Формаголовы

новорожденного имеет ряд особенно-

стей вследствие преобладания

развития мозгового черепанад

лицевым.

Значительно

выступают лобные и теменные бугры,

затылочная кость,

челюсти развитыслабо.

Скопление жировойклетчатки

в височных областях,

в области щек(жировой

комок Биша) придают

голове новорожденногоокруглую

форму. Влобно-теменно-затылочной

области у новорожденных и детей

младшего возраста подкожная клетчатка

хорошо выражена.

Со- единительнотканные

перемычки между кожей и сухожильнымшлемом слабо

развиты. Кости

черепа тонкие,

эластичные и

под- вижные до3-4 лет.

Передний родничок у новорожденного

имеет размеры1,5х2

см, на месте

затылочного и заднебоковых род-

ничков прощупываются податливые

костные края. Кначалу второго

года жизни ребенка родничкиполностью

зарастают и формируются костные

швы, толщина

костей увеличивается.

Чем меньше возраст ребенка,

тем слабее развиты диплоэтиче-

ские вены и эмиссарии.

Лишь к9 годам

значительно увеличива-

ется сеть диплоэтических вен,

а также вен

эмиссарий.

Сосцевидный отросток у новорожденного

слабо развит. Он

становится заметным на2-м

году жизни иимеет

вид небольшо-

го выступа.

Формирование

отростка связано с функцией груди-

но-ключично-сосцевидной

мышцы. В

раннем детском возрасте отростокимеет

диплоэтическое

строение.

Венозные синусы у детей имеют ряд

анатомических осо-

бенностей. До3-5-летнего

возраставерхний

сагиттальный синус в передних

отделах узкий, стенки

его тонкие.

Субарахноидаль-

ные пространства головного мозга

и базальные цистерны отно-

сительно широкие.

Источник

1. Поверхностное расположение артерий в подкожной клетчатке, над апоневрозом – обильное кровотечение поверхностных ран;

2. Восходящий ход артерий – основание лоскута мягких тканей, например при костно-пластической трепанации, должно быть обращено книзу;

3. Радиальное направление артерий относительно верхней точки головы (макушки) – учитывается при планировании хирургических разрезов;

4. Стенки артерий (адвентиция) прочно фиксированы к соединительно-тканным перемычкам между кожей и сухожильным шлемом – кровотечение обильное, самостоятельно не останавливается, т.к. просвет сосудов зияет и не спадается.

5. «Богатая» сеть артериальных анастомозов между ветвями наружной и внутренней сонных артерий, соединяющих сосуды обеих сторон свода черепа – поддержание достаточного кровоснабжения, даже при повреждении крупных сосудов или при их лигировании, условия для хорошего заживления ран.

ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНОГО ОТТОКА ОТ ГОЛОВЫ

1. Наличие трех венозных систем:

– внечерепные (вены мягких тканей);

– черепные (внутрикостные, диплоические вены);

– внутричерепные (венозные синусы, внутримозговые вены).

2. Наличие анастомозов между внечерепными (поверхностными) и черепными и внутричерепными (глубокими) венами:

– поддержание постоянства внутричерепного давления, регуляция оттока крови из полости черепа (дополнительный путь оттока крови при его затруднении по основному пути); – может способствовать распространению гнойной инфекции мягких тканей свода черепа и лица в полость черепа (с развитием синус-тромбоза, гнойного менингита, абсцесса мозга).

ВЕНОЗНЫЕ СИНУСЫ

Синусы свода черепа:

– sinus sagittalis superior

– sinus sagittalis inferior

– sinus rectus; – sinus transversus

Синусы основания черепа:

– sinus cavernosus

– sinus sigmoideus

– sinus occipitalis и др.

С хирургической точки зрения,имеют значение (возможен доступ снаружи):

– sinus sagittalis superior

– sinus transversus

– confluens sinuum – синусный сток (проекция – protuberantia occipitalis externa) – место слияния sinus sagittalis superior et inferior, sinus transversus dexter et sinister, sinus occipitalis, rectus et v. cerebri magna.

Виды венозных анастомозов

1. Внутричерепная венозная система с венами свода черепа:

– v.v. emissariae – эмиссарные вены

v. emissarium parietale

v. emissarium mastoideum – наиболее крупная

v. emissarium condyloideum

v. emissarium occipitale

– v.v. diploicae – диплоические вены – анастомозируют с вне – и внутричерепными венами, соединяя их между собой

2. Внутричерепная венозная система с венами лица:

– через функционирующие венозные анастомозы

a) v. facialis v. angularis v. nasofrontalis v. ophtalmica superior sinus cavernosus

б) v. facialis plexus venosus pterygoideus v. ophtalmica inferior sinus cavernosus

в) v. facialis plexus venosus pterygoideus rete foraminis ovalis sinus cavernosus

КЛЕТЧАТОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ЛИЦА

Поверхностная боковая область лица

1. Жевательно-челюстное

2. Жировой комок щеки – corpus adiposum buссae

3. Клетчаточное пространство околоушной железы

Глубокая боковая область лица

4. Височно-крыловидное – spatium temporopterygoideum

5. Межкрыловидное – spatium interpterygoideum

6. Окологлоточное – spatium parapharyngeum

– передний отдел

– задний отдел

Клетчаточные пространства дна полости рта

– срединная клетчаточная щель

– медиальные клетчаточные щели (2)

– латеральные клетчаточные щели (2)

СПОСОБЫ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СЛОЯХ СВОДА ЧЕРЕПА

Мягкие ткани

– пальцевое прижатие мягких тканей к костям свода черепа;

– последовательное прошивание толстым шелком мягких тканей вокруг раны вместе с проходящими в подкожной клетчатке сосудами;

– наложение кровоостанавливающих зажимов c захватом апоневроза с последующим лигированием сосудов (специальные нейрохирурургические зажимы с заостренными концами).

Кость

– тампонада марлевым тампоном с горячим физ. раствором или кусочком мышцы (тромбирование диплоических вен);

– разрушение костных балок кровоостанавливающим зажимом или кусачками Люэра;

– втирание в поперечный срез кости восковой пасты (парафин, воск, вазелин) для закрытия просвета диплоических вен

– «шпаклевка» среза кости смесью костных опилок с кровяными сгустками или гемостатической губкой.

Синусы твердой мозговой оболочки

– сосудистый шов на линейную рану небольших размеров;

– пластика дефекта синуса лоскутом из наружного листка твердой мозговой оболочки или аутотрансплантатом из широкой фасции бедра;

– тампонада просвета синуса пучком кетгута, мышцей, губкой;

– перевязка (лигирование) концов синуса (при полном его разрыве) с перевязкой вен, впадающих в поврежденный участок синуса.

Мозг (сосуды)

– коагуляция

– клипирование

– временная тампонада влажными марлевыми турундами и кусочками гемостатической губки

– иногда заполнение раневого канала смесью фибриногена и тромбина.

ЭТАПЫ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РАН СВОДА ЧЕРЕПА при проникающих ранениях

1. Иссечение мягких тканей краев раны (экономное)

2. Удаление инородных тел, сгустков крови

3. Обработка кости (удаление свободно лежащих, не связанных с надкостницей фрагментов)

4. Обработка (экономное иссечение) раны твердой мозговой оболочки

5. Обработка раны мозга (бережное отношение к ткани мозга и тщательная остановка кровотечения)

6. Зашивание раны

ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН ЛИЦА

-Сложный рельеф костей лицевого скелета

-Наличие клетчаточных пространств и инфицированных ротовой и носовой полостей с придаточными воздухоносными пазухами

-Особенности кожи лица

– защитный слой, но также определяет эстетическую характеристику лица (необходимость максимального сохранения или восстановления при операциях)

– разные строение и толщина в разных отделах лица – возможность деформации мягких тканей, образования грубых рубцов, нарушения мимики при перемещениях кожи при подтяжках

– наличие большого количества кровеносных сосудов, нервных окончаний, сальных и потовых желез – очень высокая способность к заживлению и устойчивость к инфекции (возможность наложения первичного шва)

– прикрепление к коже мимических мышц

-Необходимо соблюдение косметических требований

-Необходимо учитывать при разрезах

– положение ветвей лицевого нерва

– место выхода кожных ветвей тройничного нерва

Должна проводиться:

-в наиболее ранние сроки (до 24 часов);

-одномоментно и исчерпывающе;

-сразу в объеме первично-восстановительной операции, что улучшает эстетический и функциональный результат;

без иссечения краев раны (или экономное иссечение)

Необходимо «щадящее» отношение к тканям:

-не использовать «грубые» удерживающие и режущие инструменты;

-тщательность гемостаза;

-применять тонкие шовные нити (5/0 – 6/0);

-аккуратно и строго послойно накладывать швы;

-тщательная адаптация краев раны;

-производить мобилизацию краев раны для устранения натяжения.

Оптимальный эстетический результат:

-наложение внутрикожного или чрескожного непрерывного шва;

-шовный материал – современные синтетические нити (мерсилен, пролен, этилен и др.), не вызывающие воспалительной реакции и способствующие формированию тонких, подвижных рубцов.

12.ТРЕПАНАЦИЯ ЧЕРЕПА (краниотомия) – вскрытие полости черепа

-При первичной хирургической обработке раны свода черепа

-Оперативный доступ при хирургическом вмешательстве на головном мозге, внутричерепных кровеносных сосудах

Оперативные доступы к костям свода черепа

-лоскутные

-линейные:

-сагиттальный;

-битемпоральный;

-биаурикулярный

Способы трепанации черепа

– резекционный

– костно-пластический

Способы костно-пластической трепанации

(в зависимости от техники выкраивания лоскутов)

однолоскутная (по Вагнер-Вольфу)

– лоскут состоит из кожи, подкожной клетчатки, сухожильного шлема и кости с надкостницей

двулоскутная (по Оливекрону)

– первый лоскут – кожа, подкожная клетчатка, сухожильный шлем;

– второй лоскут – кость с надкостницей

Однолоскутная трепанация

Преимущество:

– относительная быстрота формирования лоскута

Недостатки:

– возможность сдавления питающих лоскут сосудов при перегибе толстой ножки

– технические трудности при выпиливании костного фрагмента

Двулоскутная трепанация

Преимущество:

– большая свобода действий при выкраивании костного лоскута;

– позволяет сделать более ши рокое отверстие;

– устраняет опасность ущемления мягких тканей лоскута

Недостатки:

– более трудоёмкий способ

– требует большего времени для выполнения

14.Этапы костно-пластической трепанации черепа (по Оливекрону)

1.Разрез мягких тканей. Выкраивание кожно-апоневротического лоскута

2. Выкраивание костно-надкостничного лоскута

3. Рассечение твердой мозговой оболочки (крестообразный разрез, в виде лоскута)

4. Выполнение оперативного приема на мозге или сосудах

5. Ушивание твердой мозговой оболочки

6. Зашивание операционной раны

Источник