Сосуды мягкой мозговой оболочки гистология

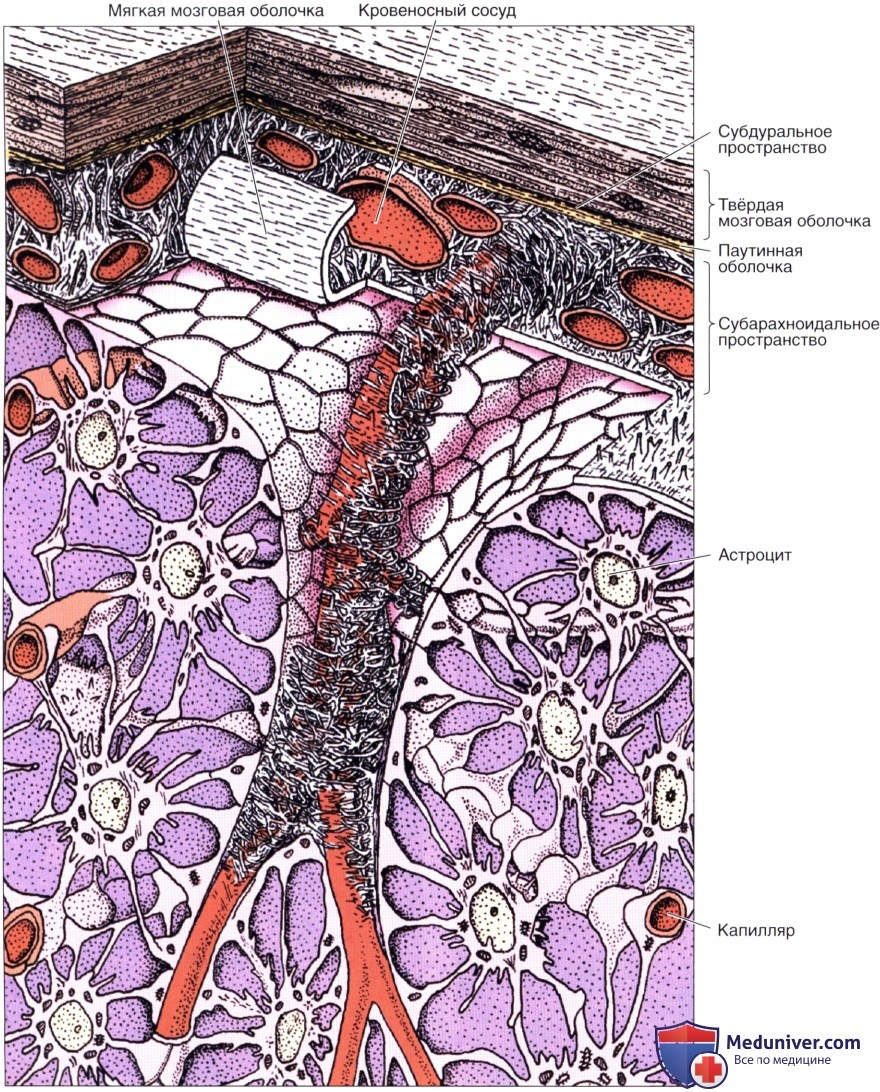

Череп и позвоночный столб защищают центральную нервную систему. Она заключена также в соединительнотканные мозговые оболочки. Начиная с наиболее наружного слоя, в состав мозговых оболочек входят твердая мозговая оболочка, паутинная оболочка и мягкая мозговая оболочка. Паутинная и мягкая мозговые оболочки связаны воедино, поэтому их часто рассматривают как целостную оболочку (мягкая-паутинная оболочка).

Гистология твердой мозговой оболочки

Твердая мозговая оболочка образует наружный слой и состоит из плотной соединительной ткани, которая переходит на надкостницу черепа. Твердая мозговая оболочка, которая окружает спинной мозг, отделена от надкостницы позвонков эпидуральным пространством, которое содержит тонкостенные вены, рыхлую соединительную ткань и жировую ткань.

Твердая мозговая оболочка всегда отделена от паутинной оболочки тонким субдуральным пространством. Внутренняя поверхность всей твердой мозговой оболочки, а также ее наружная поверхность в спинном мозгу покрыты однослойным плоским эпителием мезенхимного происхождения.

Структура мозговых оболочек. Показано взаимное расположение мягкой мозговой оболочки, паутинной оболочки и твердой мозговой оболочки. Астроциты формируют трехмерную сеть вокруг нейронов (не показаны).

Структура мозговых оболочек. Показано взаимное расположение мягкой мозговой оболочки, паутинной оболочки и твердой мозговой оболочки. Астроциты формируют трехмерную сеть вокруг нейронов (не показаны).

Обратите внимание, что расширенные отростки астроцитов («ножки») образуют непрерывный слой, окружающий кровеносные сосуды, который входит в состав гематоэнцефалического барьера.

Гистология паутинной оболочки

Паутинная оболочка (arachnoidea от греч. arachnoeides – паутина) состоит из двух компонентов: слоя, контактирующего с твердой мозговой оболочкой, и системы трабекул, соединяющих этот слой с мягкой мозговой оболочкой. Полости между трабекулами формируют субарахноидальное пространство, которое заполнено спинномозговой жидкостью; от него целиком отделено субдуральное пространство.

Субарахноидальное пространство образует гидравлическую подушку, которая защищает центральную нервную систему от травмирования. Оно сообщается с желудочками головного мозга.

Паутинная оболочка образована соединительной тканью, не содержащей кровеносных сосудов. Ее поверхность покрыта однослойным плоским эпителием того же типа, что выстилает твердую мозговую оболочку. Так как паутинная оболочка в спинном мозгу имеет меньше трабекул, ее легче отличить от мягкой мозговой оболочки в этой области.

В некоторых участках паутинная оболочка проникает через твердую мозговую оболочку, формируя выпячивания, которые оканчиваются в венозных синусах в твердой мозговой оболочке. Эти выпячивания, которые покрыты эндотелиальными клетками вен, известны как ворсинки паутинной оболочки. Их функция заключается в реабсорбции спинномозговой жидкости в кровь венозных синусов.

Гистология мягкой мозговой оболочки

Мягкая мозговая оболочка образована рыхлой соединительной тканью, содержащей многочисленные кровеносные сосуды. Хотя она располагается очень близко к нервной ткани, она не контактирует с нервными клетками или волокнами.

Между мягкой мозговой оболочкой и нейральными элементами имеется тонкий слой отростков нейроглиальных клеток, плотно прилежащих к мягкой мозговой оболочке и образующих физический барьер на периферии центральной нервной системы. Этот барьер отделяет центральную нервную систему от спинномозговой жидкости.

Мягкая мозговая оболочка повторяет все изгибы поверхности центральной нервной системы и проникает в нее на некоторое расстояние совместно с кровеносными сосудами. Мягкую мозговую оболочку покрывают плоские клетки мезенхимного происхождения.

Кровеносные сосуды проникают в центральную нервную систему через туннели, покрытые мягкой мозговой оболочкой – периваскулярные пространства. Мягкая мозговая оболочка исчезает до того, как кровеносные сосуды превращаются в капилляры. В центральной нервной системе кровеносные капилляры полностью покрыты выростами отростков нейроглиальных клеток.

– Читать далее “Гематоэнцефалический барьер: строение, гистология”

Оглавление темы “Гистология нервной ткани”:

- Тело нервной клетки – нейрона: строение, гистология

- Дендриты нервных клеток: строение, гистология

- Аксоны нервных клеток: строение, гистология

- Мембранные потенциалы нервных клеток. Физиология

- Синапс: строение, функции

- Глиальные клетки: олигодендроциты, шванновские клетки, астроциты, клетки эпендимы

- Микроглия: строение, гистология

- Центральная нервная система (ЦНС): строение, гистология

- Гистология мозговых оболочек. Строение

- Гематоэнцефалический барьер: строение, гистология

Источник

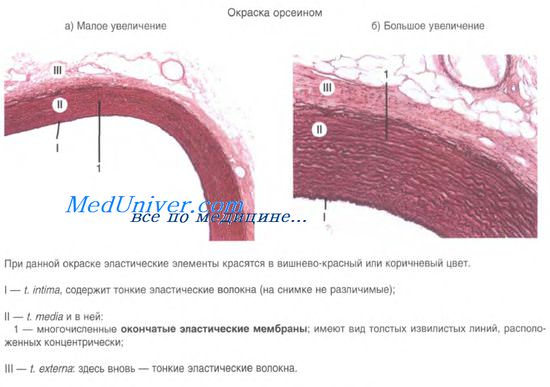

Гистологический препарат №20

Капилляры, венулы, артериолы. Сосуды мягкой мозговой оболочки.

Увеличение малое и большое. Окраска гематоксилином и эозином.

Препарат тотальный, пленочный. Капилляр имеет диаметр немного больше эритроцита, поэтому эритроциты располагаются в нем цепочкой в один ряд. В стенке капилляра видны продольно расположенные вытянутые ядра эндотелиоцитов и небольшие плотные ядра адвентициальных клеток. Стенка венулы мягкой мозговой оболочки по строению не отличается от стенки капилляра. Разница заключается в ширине просвета. В венуле эритроциты помещаются в несколько рядов, придавая сосуду оранжевый цвет. Артериола отличается от капилляра и венулы наличием в ее стенке циркулярно расположенных гладких миоцитов, придающих артериоле поперечно-исчерченный вид.Найти:

- артериолу,

- капилляр,

- венулу.

В стенке каждого из трех сосудов обозначить ядра:

- эндотелиоцитов,

- адвенти-циальных клеток,

- гладких миоцитов (в артериолах),

- соединительную ткань между сосудами.

В препарате могут быть видны небольшие артерии и вены, которые необходимо отличать от артериол и венул.

ВИДЕО I

Ситуационная задача 01-30

Дополнительная лекция

Кровеносные сосуды делятся на артерии различных типов (таблица I), вены (таблица II) и сосуды мироциркуляторного русла: артериолы, венулы, капилляры и АВА, соединяющие артериальное и венозное русло. Также могут быть «чудесные сети» – капилляры, соединяющие два одноименных сосуда, например, в клубочках почек. АВА соединяют артерии и вены, минуя-капиллярное русло.

Препарат №20 (Артериолы, венулы, капилляры)

Все сосуды имеют мезенхимное происхождение.

Строение стенки сосудов, степень развития оболочек и принадлежность к тому или иному типу зависит от условий гемодинамики и функции сосуда

Кровеносные капилляры. Самые тонкие и многочисленные сосуды. Их просвет может варьировать от 4,5 мкм в соматических капиллярах до 20 – 30 мкм в синусоидных. Это обусловлено как органными особенностями капилляров, так и функциональным состоянием. Встречаются еще более широкие капилляры – капиллярные вместилища – лакуны в пещеристых телах полового члена. Стенки капилляров резко истончены до трех тончайших слоев, что необходимо для обменных процессов. В стенке капилляров различают:

- внутренний слой, представленный эндотелиоцитами, выстилающими сосуд изнутри и расположенными на базальной мембране;

- средний – из отростчатых клеток-перицитов, находящихся в расщелинах базальной мембраны и участвующих в регуляции просвета сосуда.

- наружный слой представлен тонкими коллагеновыми и аргирофильными волокнами и адвентициальными клетками, сопровождающими снаружи стенку капилляров, артериол, венул.

Капилляры связывают артерии и вены.

Различают капилляры трех типов:

- капилляры соматического типа (в коже, в мышцах), их эндотелий нефенестрирован, базальная мембрана сплошная;

- капилляры висцерального типа (почки, кишечник), эндотелий их фенестрирован, но базальная мембрана непрерывна;

- синусоидные капилляры (печень, кроветворные органы), с большим диаметром (20 – З0 мкм), между эндотелиоцитами имеются щели, базальная мембрана прерывистая или может полностью отсутствовать, отсутствуют также структуры наружного слоя.

В микроциркуляторное русло кроме капилляров входят артериолы, венулы, а также артериоло-венулярные анастомозы.

Артериолы – наиболее мелкие артериальные сосуды. Оболочки в артерио-лах и венулах истончены. В артериолах имеются компоненты всех трех оболочек. Внутренняя представлена эндотелием, лежащим на базальной мембране, средняя – одним слоем гладких мышечных клеток, имеющих спиралевидное направление. Наружная оболочка образована адвентициальными клетками рыхлой соединительной ткани и соединительнотканными волокнами.

Венулы (посткапиллярные) имеют только две оболочки: внутреннюю с эндотелием и наружную – с адвентициальными клетками. Гладкие мышечные клетки в стенке сосуда отсутствуют.

Артериоло-венулярные анастомозы (ABA).

Различают истинные АВА – шунты, по которым сбрасывается артериальная кровь, и атипичные ABA – по-лушунты, по которым течет смешанная кровь. Истинные анастомозы подразделяются на неимеющие специальных устройств и анастомозы, снабженные специальными собирательными устройствами. К последним относят артериоловенулярные анастомозы эпителиодного типа, содержащие в средней оболочке клетки со светлой цитоплазмой. На их поверхности много нервных окончаний. Выделяют эти клетки ацетилхолин. Эти эпителиодные клетки способны набухать, а по мнению других авторов, сокращаются. В результате этого просвет сосуда закрывается. Анастомозы эпителиодного типа могут быть сложными (клубочковыми) и простыми. Сложные ABA эпителиодного типа отличаются от простых тем, что приносящая афферентная артериола делится на 2 – 4 ветви, которые переходят в венозный сегмент. Эти ветви окружены одной общей соединительнотканной оболочкой (например, в дерме кожи и гиподерме). Также встречаются анастомозы замечательного типа, у которых в подэндотелиальном слое в виде валиков имеются гладкие миоциты, выступающие в просвет и замыкающие его при своем сокращении. Большая роль принадлежит АВА в компенсаторных реакциях организма при нарушении кровообращения и развитии патологических процессов.

Методичка МГМСУ в формате PDF – скачать и читать со страницы 37 по 38 (Кровеносные капилляры.)

Методичка МГМСУ. Частная гистология.

Читать другие методички

Учебник «Частная гистология» В.Л.Быков страницы с 5 по 16 для самостоятельного изучения

Атлас. Ross. Histology. A text and atlas. 2011.(агл.) Страницы с 421 для самостоятельного изучения

Источник

Сосуды микроциркуляторного русла. Артериолы. Прекапилляры. Посткапилляры. Венулы.По мере уменьшения калибра артерий все оболочки их стенок становятся тоньше. Артерии постепенно переходят в артериолы, с которых начинается микроциркуляторное сосудистое русло (МЦР). Через стенки его сосудов осуществляется обмен веществ между кровью и тканями, поэтому микроциркуляторное русло именуется обменным звеном сосудистой системы. Постоянно происходящий обмен воды, ионов, микро- и макромолекул между кровью, тканевой средой и лимфой, представляет собой процесс микроциркуляции, от состояния которого зависит поддержание постоянства внутритканевого и внутриорганного гомеостаза. В составе МЦР различают артериолы, прекапилляры (прекапиллярные артериолы), гемокапилляры, посткапилляры (посткапиллярные венулы) и венулы. Артериолы – мелкие сосуды диаметром 50-100 мкм, постепенно переходящие в капилляры. Основная функция артериол – регулирование притока крови в основное обменное звено МЦР – гемокапилляры. В их стенке еще сохраняются все три оболочки, свойственные более крупным сосудам, хотя они и становятся очень тонкими. Внутренний просвет артериол выстлан эндотелием, под которым лежат единичные клетки подэндотелиального слоя и тонкая внутренняя эластическая мембрана. В средней оболочке спиралевидно располагаются гладкие миоциты. Они образуют всего 1-2 слоя. Гладкие мышечные клетки имеют непосредственный контакт с эндотелиоцитами, благодаря наличию перфораций во внутренней эластической мембране и в базальной мембране эндотелия. Эндотелио-миоцитарные контакты обеспечивают передачу сигналов от эндотелиоцитов, воспринимающих изменение концентраций биологически активных соединений, регулирующих тонус артериол, на гладкомышечные клетки. Характерным для артериол является также наличие миомиоцитарных контактов, благодаря которым артериолы выполняют свою роль “кранов сосудистой системы” (Сеченов И.М.). Артериолы обладают выраженной сократительной активностью, называемой вазомоцией. Наружная оболочка артериол чрезвычайно тонка и сливается с окружающей соединительной тканью.

Прекапилляры (прекапиллярные артериолы) – тонкие микрососуды (диаметром около 15 мкм), отходящие от артериол и переходящие в гемокапилляры. Их стенка состоит из эндотелия, лежащего на базальной мембране, гладкомышечных клеток, расположенных поодиночке и наружных адвентициальных клеток. В местах отхождения от прекапиллярных артериол кровеносных капилляров имеются гладкомышечные сфинктеры. Последние регулируют приток крови к отдельным группам гемокапилляров и при отсутствии выраженной функциональной нагрузки на орган большая часть прекапиллярных сфинктеров закрыта. В области сфинктеров гладкие миоциты формируют несколько циркулярных слоев. Эндотелиоциты имеют большое количество хеморецепторов и образуют множество контактов с миоцитами. Эти особенности строения позволяют прекапиллярным сфинктерам реагировать на действие биологически активных соединений и изменять приток крови в гемокапилляры. Гемокапилляры. Наиболее тонкостенные сосуды микроциркуляторного русла, по которым кровь транспортируется из артериального звена в венозное. Из этого правила есть исключения: в клубочках почек гемокапилляры располагаются между приносящими и выносящими артериолами. Такие атипично расположенные кровеносные капилляры образуют сети, называемые чудесными. Функциональное значение гемокапилляров чрезвычайно велико. Они обеспечивают направленное движение крови и обменные процессы между кровью и тканями. По диаметру гемокапилляры подразделяются на узкие (5-7 мкм), широкие (8-12 мкм), синусоидные (20-30 мкм и более с меняющимся по ходу диаметром) и лакуны. Стенка кровеносных капилляров состоит из клеток – эндотелиоцитов и перицитов, а также неклеточного компонента – базальной мембраны. Снаружи капилляры окружены сетью ретикулярных волокон. Внутренняя выстилка гемокапилляров образована однослойным пластом плоских эндотелиоцитов. Стенку капилляра в поперечнике образуют от одной до четырех клеток. Эндотелиоциты имеют полигональную форму, содержат, как правило, одно ядро и все органеллы. Наиболее характерными ультраструктурами их цитоплазмы являются пиноцитозные везикулы. Последних особенно много в тонких периферических (маргинальных) частях клеток. Пиноцитозные везикулы связаны с плазмолеммой наружной (люминальной) и внутренней (аблюминальной) поверхностей эндотелиоцитов. Их образование отражает процесс трансэндотелиального переноса веществ. При слиянии пиноцитозных пузырьков формируются сплошные трансэндотелиальные канальцы. Плазмолемма люминальной поверхности эндотелиальных клеток покрыта гликокаликсом, выполняющим функцию адсорбции и активного поглощения из крови продуктов обмена веществ и метаболитов. Здесь эндотелиальные клетки образуют микровыросты, численность которых отражает степень функциональной транспортной активности гемокапилляров. В эндотелии гемокапилляров ряда органов наблюдаются “отверстия” (фенестры) диаметром около 50-65 нм, закрытые диафрагмой толщиной 4-6 нм. Их присутствие облегчает течение обменных процессов. Эндотелиальные клетки обладают динамическим сцеплением и непрерывно скользят одна относительно другой, образуя интердигитации, щелевые и плотные контакты. Между эндотелиоцитами в гемокапиллярах некоторых органов обнаруживаются щелевидные поры и прерывистая базальная мембрана. Эти межклеточные щели служат еще одним из путей транспорта веществ между кровью и тканями. Снаружи от эндотелия располагается базальная мембрана толщиной 25-35 нм. Она состоит из тонких фибрилл, погруженных в гомогенный липопротеиновый матрикс. Базальная мембрана в отдельных участках по длиннику гемокапилляра расщепляется на два листка, между которыми лежат перициты. Они оказываются как бы “замурованными” в базальной мембране. Полагают, что деятельность и изменение диаметра кровеносных капилляров регулируется, благодаря способности перицитов набухать и отбухать. Аналогом наружной оболочки сосудов в гемокапиллярах служат адвентициальные (периваскулярные) клетки вместе с преколлагеновыми фибриллами и аморфным веществом. Для гемокапилляров характерна органная специфичность строения. В этой связи различают три типа капилляров: 1) непрерывные, или капилляры соматического типа, – располагаются в мозгу, мышцах, коже; 2) фенестрированные, или капилляры висцерального типа, – располагаются в эндокринных органах, почках, желудочно-кишечном тракте; 3) прерывистые, или капилляры синусоидного типа, – располагаются в селезенке, печени. В гемокапиллярах соматического типа эндотелиоциты соединены друг с другом с помощью плотных контактов и образуют сплошную выстилку. Базальная мембрана их также непрерывная. Присутствие подобных капилляров со сплошной эндотелиальной выстилкой в мозгу, например, необходимо для надежности гемато-энцефалического барьера. Гемо-капилляры висцерального типа выстланы эндотелиоцитами с фенестрами. Базальная мембрана при этом непрерывная. Капилляры этого типа характерны для органов, в которых обменно-метаболические отношения с кровью более тесные – эндокринные железы выделяют в кровь свои гормоны, в почках из крови фильтруются шлаки, в желудочно-кишечном тракте в кровь и лимфу всасываются продукты расщепления пищи. В прерывистых (синусоидных) гемокапиллярах между эндотелиоцитами имеются щели, или поры. Базальная мембрана в этих участках отсутствует. Такие гемокапилляры присутствуют в органах кроветворения (через поры в их стенке в кровь поступают созревшие форменные элементы крови), печени, которая выполняет множество метаболических функций и клетки которой “нуждаются” в максимально тесном контакте с кровью. Количество гемокапилляров в разных органах неодинаково: на поперечном срезе в мышце, например, на 1 мм2 площади насчитывается до 400 капилляров, тогда как в коже – всего 40. В обычных физиологических условиях до 50 % гемокапилляров являются нефункционирующими. Количество “открытых” капилляров зависит от интенсивности работы органа. Кровь протекает через капилляры со скоростью 0,5 мм/с под давлением 20-40 мм рт. ст. Посткапилляры, или посткапиллярные венулы, – это сосуды диаметром около 12-30 мкм, образующиеся при слиянии нескольких капилляров. Посткапилляры по сравнению с капиллярами имеют больший диаметр и в составе стенки чаще встречаются перициты. Эндотелий фенестрированного типа. На уровне посткапилляров происходят также активные обменные процессы и осуществляется миграция лейкоцитов. Венулы образуются при слиянии посткапилляров. Начальным звеном венулярного отдела МЦР являются собирательные венулы. Они имеют диаметр около 30-50 мкм и не содержат в структуре стенки гладких миоцитов. Собирательные венулы продолжаются в мышечные, диаметр которых достигает 50-100 мкм. В этих венулах имеются гладкомышечные клетки (численность последних увеличивается по мере удаления от гемокапилляров), которые ориентированы чаще вдоль сосуда. В мышечных венулах восстанавливается четкая трехслойная структура стенки. В отличие от артериол, в мышечных венулах нет эластической мембраны, а форма эндотелиоцитов более округлая. Венулы отводят кровь из капилляров, выполняя отточно-дренажную функцию, выполняют вместе с венами депонирующую (емкостную) функцию. Сокращение продольно ориентированных гладких миоцитов венул создает некоторое отрицательное давление в их просвете, способствующее “присасыванию” крови из посткапилляров. По венозной системе вместе с кровью из органов и тканей удаляются продукты обмена веществ. Гемодинамические условия в венулах и венах существенно отличаются от таковых в артериях и артериолах в связи с тем, что кровь в венозном отделе течет с небольшой скоростью (1-2 мм/с) и при низком давлении (около 10 мм рт. ст.). В составе микроциркуляторного русла существуют также артериоло-венулярные анастомозы, или соустья, обеспечивающие прямой, в обход капилляров, переход крови из артериол в венулы. Путь кровотока через анастомозы короче транскапиллярного, поэтому анастомозы называют шунтами. Различают артериоло-венулярные анастомозы гломусного типа и типа замыкающих артерий. Анастомозы гломусного типа регулируют свой просвет посредством набухания и отбухания эпителиоидных гломусных Е-клеток, расположенных в средней оболочке соединяющего сосуда, образующего нередко клубочек (гломус). Анастомозы типа замыкающих артерий содержат скопления гладких мышечных клеток во внутренней оболочке. Сокращение этих миоцитов и их выбухание в просвет в виде валика или подушечки могут уменьшить или полностью закрыть просвет анастомоза. Артериоло-венулярные анастомозы регулируют местный периферический кровоток, участвуют в перераспределении крови, терморегуляции, регуляции давления крови. Различают еще атипические анастомозы (полушунты), в которых соединяющий артериолу и венулу сосуд представлен коротким гемокапилляром. По шунтам протекает чистая артериальная кровь, а полушунты, будучи гемокапиллярами, передают в венулу смешанную кровь. – Также рекомендуем “Вены. Строение вен. Стенки и структура вен.” Оглавление темы “Сердечно-сосудистая система. Дыхательная система.”: 1. Желчевыводящие пути и желчный пузырь. Строение желчного пузыря. 2. Сердечно-сосудистый комплекс органов. Артерии. Виды и строение артерий. 3. Сосуды микроциркуляторного русла. Артериолы. Прекапилляры. Посткапилляры. Венулы. 4. Вены. Строение вен. Стенки и структура вен. 5. Лимфатические сосуды. Строение лимфатических сосудов. Стенки лимфатических сосудов. 6. Сердце. Эндокард. Миокард. Строение сердца. 7. Дыхательный комплекс органов. Развитие дыхательной системы. 8. Гортань. Слизистая гортани. Стенки гортани. Трахея. Стенки трахеи. Слизистая трахеи. 9. Легкие. Внутрилегочные бронхи. Строение внутрилегочных бронхов. 10. Респираторный отдел легких. Строение респираторного отдела легких. |

Источник