Сосуды молочной железы анатомия

| ||||

Источник

Молочная железа относится к органам репродуктивной системы и имеет сложное строение. Она состоит из железистой ткани (паренхимы), соединительной ткани (стромы) и жировой ткани, соотношение которых зависит от физиологического состояния. В течение жизни женщины молочная железа испытывает непрерывное гормональное воздействие.

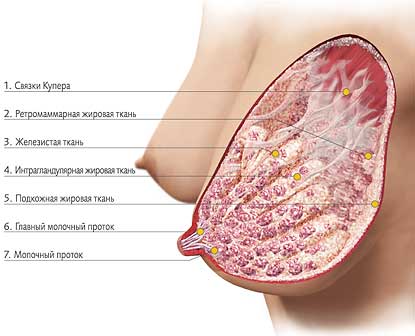

Форма груди, объем, размер, расположение и ее функции у женщины имеют свои индивидуальные особенности и связаны, а первую очередь, с половым развитием, созреванием и беременностью. Молочная железа расположена на большей части поверхности грудной стенки (большой грудной мышце) между передней подмышечной и окологрудинной линиями на уровне от третьего ребра до шестого или седьмого и частично на передней зубчатой мышце. Анатомия молочной железы представлена на рис.1.

Рисунок 1

Альвеола – это основная функциональная единица молочной железы. Альвеолы выстланы железистыми клетками – лактоцитами. Вокруг каждого млечного протока группируется от 10 до 150 альвеол, которые сливаются в дольки. Объединенные дольки составляют доли молочной железы, внутридольковые протоки объединяются в долевые. В среднем молочная железа состоит из 15-25 долей, которые разделены жировой тканью и соединительно-тканными тяжами. Между долями и дольками располагается соединительная ткань – основа железы (рис 2). Наибольшее развитие железистых элементов наблюдается в верхне-наружном квадранте и в центральной зоне молочной железы, с чем связано наиболее частое развитие опухолей в этих отделах.

Железа располагается между образующими ее капсулу листками поверхностной фасции. Между фасциальной капсулой и собственной фасцией груди находится ретромаммарная клетчатка, благодаря которой железа легко смещается относительно грудной стенки.

Млечные протоки диаметром 2-3 мм направляются к соску. В области околососковой зоны, или ареолы, протоки образуют мешотчатые расширения, которые носят название млечный синус. В верхушке соска млечные синусы открываются при помощи млечных пор. Сосок молочной железы составляют гладкомышечные кольцевые и продольные волокна, а также вегетативная и соматическая иннервация. Расположенные в соске чувствительные рецепторы имеют особо важное значение при запуске и поддержании процесса лактации.

Рисунок 2

В соответствии с анатомией, молочную железу условно разделяют на 4 квадранта – 2 наружных (верхний и нижний) и 2 внутренних (верхний и нижний). Центральную зону образуют ареола и сосок.

Кровоснабжение молочной железы обеспечивается ветвями внутренней, наружной и верхней грудной артерии, а также грудино-акромиальной и III-IV межреберными артериями. Отток венозной крови осуществляется по глубоким и поверхностным венам. Поверхностные вены образуют густую подкожную сеть, впадающую в подмышечные и наружные яремные вены.

Особенность кровоснабжения и лимфооттока влияет на возможность быстрого метастазирования при раке молочной железы в средостение, легкие, печень, позвоночник, кости таза и другие близлежащие органы.

Посредством лимфатических сосудов происходит отток лимфы от наружных отделов молочной железы. Данные сосуды впадают в лимфатические узлы на боковой поверхности грудной клетки от второго до шестого ребра и подмышечные лимфоузлы. Лимфоотток от задних отделов осуществляется в субпекторальные лимфатические узлы, расположенные под малой грудной мышцей. Лимфа из глубоких отделов железы в медиальной ее части оттекает в парастернальные лимфоузлы, соединяющиеся с лимфатическими сосудами по вене и внутренней грудной артерии, а затем поступает в надключичные узлы. Лимфатические сосуды молочных желез анастомозируют между собой (рис 3).

Подкожная и субфасциальная лимфатическая сеть направлена в эпигастральную область. Внутрикожный и подкожный пути оттока лимфы по ходу внутренних и наружных ветвей верхних и нижних эпигастральных сосудов осуществляется в забрюшинные, паховые лимфатические узлы, в направлении яичников и брюшины.

Рисунок 3

Иннервация железы производится передними ветвями межреберных нервов (II-VII).

На разных этапах полового созревания молочные железы претерпевают выраженные циклические изменения в структуре и функции в зависимости от уровня гонадотропных и половых гормонов.

Молочные железы новорожденной девочки представляет собой рудиментарный орган. Их формирование начинается на стадии раннего пубертатного периода (9-13 лет). Под влиянием лютеинизирующего гормона и эстрогенов происходит интенсивное развитие за счет роста железистого и соединительнотканного компонентов, роста и развития выводных протоков, пролиферации железистого эпителия. Наиболее выраженный рост молочных желез наблюдается в 12-14 лет. Сочетанное действие пролактина и прогестерона в позднем пубератном периоде (14-17 лет) приводит к увеличению числа долек и альвеол, развитию лактоцитов, секреторным преобразованиям железистой ткани. Окончательное формирование молочных желез наблюдается после нескольких лет с момента наступления первого менструального кровотечения, менархе.

В дальнейшем пики усиленного развития и роста груди наблюдаются в периоды беременности и лактации. Во время беременности происходит увеличение молочных желез за счет роста железистой ткани, разрастания протоков, наблюдается перераспределение соединительно-тканного и жирового компонентов, усиление процессов кровоснабжения и микроциркуляции. Одновременно происходят изменения в области сосков и ареол – гиперпигментация, увеличение диаметра ареол и самого соска. Основная роль в этих изменениях принадлежит эстрогенам и прогестерону. В послеродовом периоде происходит интенсивная секреция молока лактоцитами.

Основные процессы и изменения в молочной железе возникают под влиянием ряда гормональных факторов, прямо взаимодействующим друг с другом. Железа содержит рецепторы по крайней мере к 15 видам гормонов (рис.4).

Рисунок 4

Основная причина возникновения заболеваний, связанных с гормональным дисбалансом, – это нарушенное соотношение половых гормонов прогестерона и эстрогена.

Эстроген – гормон, вырабатываемый яичниками, частично надпочечниками, и инактивирующийся в печени. Он вызывает пролиферацию альвеолярного эпителия и стромы молочных желез, усиливает активность фибробластов, вызывает гиперплазию долек. Влияние эстрогенов на деление клеток в тканях осуществляется через протоонкогены и факторы роста (протоонкогены c-myc, c-jun, с-foc, инсулиноподобные факторы I и II типов, эпидермальный фактор роста, а-трансформирующий фактор роста).

Прогестерон также вырабатывается яичниками и частично надпочечниками. В отличие от эстрогена, данный гормон предотвращает развитие пролиферации, тормозит митотическую активность эпителиальных клеток, способствует дифференцировке эпителия, препятствует увеличению проницаемости капиллярных и уменьшает отек соединительной стромы. Кроме этого прогестерон оказывает влияние на деление клеток эпителия молочных желез посредством факторов роста. Недостаточная степень воздействия гормона может привести к пролиферации железистого и соединительно-тканного компонентов, что нередко вызывает обструкцию протоков при наличии секреции в альвеолах. Постепенно данная пролиферация приводит к формированию кистозных полостей.

Изменение синтеза и метаболизма эстрогена и прогестерона играет одну из определяющих ролей в развитии рака молочных желез.

Пролактин – лактогенный гормон, стимулирующий процессы обмена в эпителии молочной железы в течение жизни женщины. Он увеличивает число рецепторов к эстрадиолу в молочной железе, повышает местное содержание простагландинов в тканях. У большинства пациенток развитие и прогрессирование мастопатии напрямую связано с повышенным уровнем пролактина. Патологически высокое содержание пролактина, не связанное с беременностью и лактацией, инициирует нагрубание, напряжение и болезненность груди, увеличение ее объема. При гиперпролактинемии на фоне аденомы гипофиза возникает тотальная инволюция груди. При среднем уровне повышения пролактина наблюдается тенденция к развитию фиброзного компонента.

При избыточном количестве простагландинов изменяется проницаемость стенок сосудов, их просвет. Нарушаются водно-солевые соотношения и гемодинамика в тканях железы, что приводит к тканевой гипоксии и способствует развитию мастопатии.

Кроме этого гормоны щитовидной железы оказывают особое влияние на развитие и функциональную дифференцировку клеток эпителия в молочной железе, а также процессы метаболизма и синтеза стероидных гормонов яичников. Гипотиреоз щитовидной железы (понижение функции) увеличивает более чем в 3 раза риск возникновения и дальнейшего развития мастопатии.

На пролиферацию эпителия, процессы созревания и функционирования молочных желез большое влияние оказывают андрогены. Надпочечниковые гормоны (кортикостерон, дезоксикортикостерон и альдостерон) повышают чувствительность рецепторов к пролактину, стимулируют рост эпителиальных клеток и протоков.

Стоит отметить, что в заболеваниях молочных желез, связанных с гормональным сбоем, играют некоторую роль болезни печени, в которой осуществляется ферментативная инактивация и связывание стероидных гормонов. Заболевания печени способствуют повышению гиперэстрогении, вызываемой более медленной утилизации эстрогенов в печени.

Значительную роль в регуляции функции молочных желез играют гормоны поджелудочной железы. Инсулин вместе с пролактином, прогестероном и кортикостероидами способствует развитию протоков в молочных железах.

При недостаточности гонадотропных гормонов наблюдается гипоплазия молочных желез, иногда развивается их ассиметрия. При повышенном уровне гонадотропинов отмечается чрезмерная стимуляция яичников, при которой в молочных железах наблюдается преобладание фиброзной и жировой ткани.

В регуляции клеточной пролиферации участвуют также различные биологические амины – норадреналин, серотонин, гистамин, паратгормон, хориогонин и другие, вырабатывающиеся клетками диффузной эндокринной системы. Эти клетки (апудоциты) находятся в эпителии лактирующей молочной железы, ее тканях, в раковых опухолях железы. Они вырабатывают серотонин, эндорфин, способствующие развитию пролиферативных процессов в молочных железах.

Таким образом, исследование гормонального статуса необходимо для диагностики и лечения патологических изменений в железах.

Раннее выявление заболеваний груди и разработка методов их профилактики возможны только при регулярном обследовании всех женщин вне зависимости от возраста и наличия сопутствующих заболеваний. ))))

Источник