Сосуды нижних конечностей пба

РГМУ имени Н.И. Пирогова

Хронические облитерирующие заболевания аорты и артерий нижних конечностей (обусловленные в большинстве случаев атеросклерозом) составляют более 20% от всех видов сердечно-сосудистой патологии, что соответствует 2–3% от общей численности населения [1]. Так, в эдинбургском исследовании (1990) [2] пациенты с перемежающейся хромотой составили 4,5% в возрастной группе от 55 до 74 лет, а асимптомные поражения отмечены в 8% случаев. Показательно, что лечащие врачи только 30–50% пациентов знали о наличии у последних перемежающейся хромоты [3].

Главной особенностью данной патологии является неуклонно прогрессирующее течение, характеризующееся нарастанием выраженности перемежающейся хромоты и переходом ее в постоянный болевой синдром или гангрену, которая возникает у 15–20% больных [4]. Периоперационная летальность при ампутациях ниже колена составляет 5–10%, выше колена – 15–20%. Летальность в течение первых двух лет после ампутации колеблется в пределах 25–30%, а через 5 лет – 50–75%. При этом после ампутации голени на протезе через 2 года ходят лишь 69,4% больных, а бедра – всего 30,3%.

Летальность после реконструктивных операций, ранее составлявшая 2–13% [5], в настоящее время в ведущих клиниках России не превышает 1,2% [6]. Оценивая необходимое количество операций больным с облитерирующими заболеваниями аорты и артерий нижних конечностей, можно как пример привести США, где в 1995 г. выполнено 400 000 госпитализаций по поводу заболеваний периферических артерий. Было выполнено 50 000 баллонных ангиопластик, 110 000 шунтирований, 69000 ампутаций. При этом расходы при первичной ампутации в развитых странах, таких как Великобритания, превышали вдвое расходы при успешной реваскуляризации [7].

По данным Л.А. Бокерия и соавт. [8], на 1998 г. потребность в реконструктивных операциях на артериальной системе в России составляет 930 на 1 млн населения, ежегодно выполняется не более 22% от необходимого количества.

Патоморфология и патогенез

Термин “атеросклероз” происходит от греческих слов “athtre” – пшеничная кашица и “sclerosis” – твердый. Несмотря на то что патоморфология атеросклероза изучается более 140 лет, начиная с первых работ Р. Вирхова (1856), характер и особенности процессов, происходящих в стенке сосудов при этом заболевании, остаются до конца не ясными. Даже наблюдаемые при микроскопическом исследовании клеточные и внеклеточные изменения в стенке сосуда в области формирования атеросклеротической бляшки трактуются по-разному. При формировании атеросклероза основные изменения происходят в эндотелии и гладких мышечных клетках субэндотелиального слоя интимы.

Различают 4 вида атеросклеротических изменений сосудов:

1. Жировые пятна или полоски, представляющие собой участки бледно-желтого цвета, содержащие липиды, не возвышающиеся над поверхностью интимы. Это наиболее ранние проявления атеросклероза.

2. Фиброзные бляшки – овальные или округлые образования, содержащие липиды, возвышающиеся над поверхностью интимы, нередко сливающиеся в сплошные бугристые поля.

3. Фиброзные бляшки с различного рода осложнениями: изъязвлением, кровоизлиянием, наложением тромботических масс.

4. Кальциноз – отложение в фиброзных бляшках солей кальция.

Наиболее значительные атеросклеротические изменения чаще всего локализуются в местах наибольшего гемодинамического или механического воздействия на стенку сосуда: зонах бифуркации, местах отхождения магистральных артерий от аорты и в извитых участках артерии.

По данным J.S.A. Fuchs [9], к ведущим факторам риска развития атеросклероза относятся артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия и курение. В меньшей степени влияют ожирение, сахарный диабет, гипертриглицеридемия, сидячий образ жизни, стресс и наследственность.

Современные методы диагностики

Современные методы диагностики расстройств периферического артериального кровообращения отличаются широтой диапазона – одни используются для уточнения клинического диагноза, характера и степени поражения сосудов, другие – для оценки эффективности проводимого лечения либо динамического наблюдения за больным. С целью изучения гемодинамики в нижних конечностях и топической диагностики поражений артериального русла используют следующие инструментальные методы исследования: ультразвуковая допплер-сфигмоманометрия, тредмил-тест, ультразвуковое ангиосканирование, в том числе дуплексное, и рентгеноконтрастная аортоартериография. Кроме этого, необходимо определять показатели липидного обмена, свертывающей системы и реологических свойств крови.

Как первый этап, всем пациентам с подозрением на окклюзионно-стенотическое поражение аорты или артерий нижних конечностей выполняется ультразвуковая допплерография с измерением лодыжечно-плечевого индекса.

Этот индекс составляет отношение максимального давления на одной из берцовых артерий к давлению на плечевой артерии. Снижение этого показателя менее 0,9 требует более пристального внимания к пациенту. В этой связи одним из наиболее перспективных в настоящее время представляется комбинированное использование ультразвуковой допплерометрии и стандартного тредмил-теста [10]. К неинвазивным методам исследования также относится ультразвуковое ангиосканирование, благодаря которому можно с большой долей достоверности определить степень стенотического поражения. В последнее время дуплексное ультразвуковое ангиосканирование в алгоритме диагностической программы занимает одно из ведущих мест вследствие неинвазивности и безопасности, а также высокой чувствительности и специфичности. По данным дуплексного сканирования определяется не только структура атеросклеротической бляшки, но и оценивается гемодинамическая степень стеноза, что имеет принципиальное значение. Рентгеноконтрастное ангиографическое исследование в настоящее время остается основным методом диагностики облитерирующих заболеваний сосудистого русла. С помощью этого метода возможно точно определить локализацию, протяженность, степень и характер стеноза, множественность окклюзионных поражений магистральных артерий нижних конечностей, оценить состояние коллатерального русла, прогнозировать характер и объем реконструктивной операции, а также осуществлять контроль за эффективностью лечения и хирургического вмешательства. В арсенале ангиологов и сосудистых хирургов имеются также такие методы диагностики, как лазерная допплер-флоуметрия, транскутанное мониторирование О2, фотоплетизмография, радиоизотопное исследование, компьютерная томография и ядерно-магнитный резонанс.

Терминология и клиническая классификация

В клинической практике для обозначения заболеваний брюшной аорты, приводящих к ее сужению или окклюзии, часто употребляют термин “синдром Лериша”, который обобщает картину поражения бифуркации брюшной аорты и подвздошных артерий.

Основными особенностями клинического течения этого поражения являются высокая перемежающаяся хромота (боль в конечности при ходьбе), двустороннее отсутствие пульса на артериях и импотенция.

Примерно у 30% пациентов с хронической артериальной недостаточностью нижних конечностей атеросклеротический окклюзирующий процесс локализуется в брюшном отделе аорты, у 70% больных – в артериях бедренно-подколенного сегмента.

Тактические вопросы в выборе того или иного метода лечения при атеросклеротическом поражении аорты и артерий конечности основываются на выраженности хронического ишемического синдрома, который классифицируется по 4 стадиям заболевания. Преобладающей системой оценки являются классификация R. Fontaine и А.В. Покровского.

При 1-й стадии заболевания боль в нижних конечностях появляется только при большой физической нагрузке, она не связана с проходимой пациентом дистанцией.

Для 2-й стадии характерно появление лимитирующей боли при ходьбе (лимитирующая перемежающаяся хромота). С тактических позиций эту стадию подразделяют на 2А (проходимая дистанция без боли более 200 м) и 2Б (появление болей при ходьбе на расстояние менее 200 м).

Боль в конечности в состоянии покоя характеризует 3-ю стадию, появление язвенно-некротических изменений – 4-ю стадию заболевания.

Хирургическая тактика и определение степени операционного риска

Принципиальной общепризнанной позицией в выборе метода лечения в соответствии с данной классификацией считается необходимость восстановления магистрального кровотока с применением реконструктивных операций, начиная со стадии 2Б.

При решении вопроса об оперативном лечении необходимо учитывать мультифокальный характер атеросклеротического поражения и наличие сопутствующей патологии, отягощающей состояние больных. По нашим данным, около 70% пациентов страдают ишемической болезнью сердца, у каждого 4-го выявляют постинфарктный кардиосклероз и хроническую недостаточность мозгового кровообращения, у половины больных имеется гипертоническая болезнь в сочетании с хроническими заболеваниями легких. У 35% – заболевания желудочно-кишечного тракта и у каждого 7-го – сахарный диабет.

Исходя из всего вышеизложенного, лечение больных атеросклерозом должно быть комплексным, направленным как на восстановление кровообращения в аорте и магистральных артериях конечности, так и на коррекцию сопутствующей патологии. Основная цель – восстановление крообращения – должна достигаться с минимальной травмой для больного.

Принципы консервативного лечения

Одним из главных направлений консервативного лечения является улучшение реологических свойств крови. И это не случайно, так как у больных имеются выраженные отклонения реологических характеристик: повышение уровня фибриногена в плазме, увеличение времени агрегации тромбоцитов, вязкости крови и плазмы, уменьшение фибринолитической активности крови и изменение показателей тромбоэластограммы в сторону гиперкоагуляции.

Среди лекарственных средств, используемых для консервативной терапии, выделяется несколько групп.

1. Спазмолитики: периферические миолитики (папаверин, дротаверин, бенциклан), препараты блокирующие a-адренорецепторы или преганглионарную передачу импульса (кофеин, празозин), центральные холиномиолитики (толперизон, баклофен), вещества с разносторонним действием (абана).

2. Дезагреганты: пентоксифиллин, ацетилсалициловая кислота, ксантинола никотинат, тиклопидин, реополиглюкин.

3. Антиатеросклеротические средства: препараты, блокирующие всасывание холестерина из кишечника (холестирамин), тормозящие биосинтез и перенос холестерина и триглицеридов (производные фиброевой кислоты – клофибрат, ципрофибрат) и статины (ловастатин, симвастатин), другие средства (никотиновая кислота).

4. Препараты метаболического действия: солкосерил, актовегин и др.

5. Ангиопротекторы: пирикарбат и др.

Особо хочется подчеркнуть, что важное место в общем арсенале лечебных мероприятий у больных с облитерирующими заболеваниями аорты и артерий нижних конечностей занимает дозированная ходьба – терренкур, которая способствует развитию коллатерального кровообращения.

Сугубо консервативное лечение показано больным с хронической артериальной недостаточностью 1-й стадии и 2А, у пациентов со стадией 2Б и критической ишемией с развитием язвенно-некротических поражений встает вопрос о необходимости восстановления магистрального кровообращения. Благодаря возможностям современных технологий в последние годы появилось много работ по применению баллонной ангиопластики у пациентов с различной локализацией окклюзионно-стенотических поражений артерий таза и нижних конечностей.

Однако не во всех случаях удается применить баллонную пластику вследствие окклюзии аорты или распространенных окклюзий артерий. Попытки реканализации в этих случаях опасны развитием тромбоза магистральных артерий (нередко с тромбозом периферического русла), что неминуемо ведет к ампутации конечности в 60% случаев, а нередко и к летальным исходам.

Виды реконструктивных хирургических вмешательств

При высокой окклюзии аорты, двустороннем поражении артерий конечностей в зависимости от тяжести состояния больного выполняют операции от аортобедренного бифуркационного или линейного шунтирования до подмышечно- или подключично-бедренного бифуркационного шунтирования. Если критическая ишемия имеется только с одной стороны, то при поражении подвздошной и бедренной артерии на контралатеральной конечности выполняется одностороннее перекрестное подвздошно-бедренное, подмышечно- или подключично-бедренное шунтирование.

На современном этапе реконструктивные операции занимают ведущее место в лечении этих больных. Количество таких операций постоянно увеличивается, значительно расширяется их объем, что дает возможность сохранить конечность даже при тяжелых формах хронической артериальной недостаточности. Для рассасывания келлоидных рубцов, возникающих после операции, эффективен препарат Контрактубекс, обладающий фибринолитическим, антитромботическим и кератолитическим действием.

Между тем выполнение полноценной реконструкции нередко вступает в противоречие с возможностями больного перенести оперативное вмешательство. Операции в этих случаях должны быть минимальными по травматичности и продолжительности, так как у подавляющего большинства этого контингента больных имеются тяжелые сопутствующие заболевания, резко ограничивающие функциональные резервные возможности организма [11]. Использование метода комбинированных операций, включающих баллонную ангиопластику в сочетании с открытой операцией под перидуральным или местным обезболиванием, позволяет значительно сократить объем вмешательства и отказаться от сложной хирургической реконструкции на нескольких сегментах.

Клинический случай

Больной З., 68 лет, поступил с жалобами на ноющие боли в правой голени и стопе в покое, перемежающуюся хромоту через 30 м.

Ультразвуковая допплерография: значительное снижение магистрального кровотока по правой общей бедренной артерии, коллатеральный кровоток на подколенных и тибиальных артериях.

Лодыжечно-плечевой индекс слева 0,59, справа 0,35.

Аортоартериография: критический стеноз общей подвздошной артерии (ОПА) справа; стеноз глубокой бедренной артерии (ГБА) справа; окклюзия обеих поверхностных бедренных артерий (ПБА), сегментарная окклюзия правой подколенной артерии на протяжении 5 см (рис. 1).

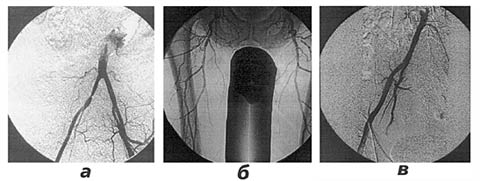

Рис. 1. Ангиограммы больного З.:

а – стеноз ОПА справа;

б – стеноз ГБА справа, окклюзия обеих ПБА;

в – после баллонной ангиопластики (отсутствие зоны стеноза правой ОПА).

Атеросклеротическое поражение артерий (история болезни).

Сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, стенокардия напряжения, хронический бронхит, пневмосклероз, эмфизема легких.

ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, стенокардия напряжения, хронический бронхит, пневмосклероз, эмфизема легких.

Первым этапом выполнена баллонная ангиопластика ОПА справа, вторым – под перидуральной анестезией – боковая пластика ГБА справа (рис. 2).

Рис. 2. Схема этапов оперативного лечения больного З.:

а – до операции;

б – баллонная ангиопластика правой ОПА;

в – состояние после пластики ГБА и баллонной ангиопластики ОПА справа.

В результате отмечена положительная динамика: лодыжечно-плечевой индекс справа увеличился до 0,71 (исходно 0,35). В удовлетворительном состоянии больной выписан на амбулаторное лечение.

Список литературы Вы можете найти на сайте https://www.rmj.ru

Литература:

1. Покровский А.В., Кошкин В.М., Кириченко А.А. и др. Вазапростан (простагландин Е1) в лечении тяжелых стадий артериальной недостаточности нижних конечностей. Пособие для врачей. М., 1999; 16.

2. Fowkes F.G., Housley E., Cawood E.H. et al. Edinburgh artery study: prevalence оf asymptomatic and symptomatic peripheral arterial disease in the general population. Int J Epidimiol 1991; 20: 384–92.

3. Бураковский А.И., Бокерия Л.А. Сердечно-сосудистая хирургия. М., 1989; 750.

4. Dormandy J., Mahir M., Ascady G. et al. Fate of the patient with chronic leg ischaemia. J. Cardiovasc Surg 1989; 30: 50–7.

5. Stoffers HEJH. Kaiser V. and Knottnerus J.A. Prevalence in the general practice. In: Fowkes FGR, ed. Epidemiology of peripheral vascular disease. London: Springer Verlag. 1992; 109–13.

6. Спиридонов А.А., Фитилева Е.Б., Аракелян В.С. Пути снижения летальности при хирургическом лечении хронической ишемии нижних конечностей. Ж. Анналы хирургии. 1996; 1: 62–6.

7. Биэд Дж.Д. Ампутация или реконструкция при критической ишемии. Ж. Ангитология и сосудистая хирургия 1998; 1 (4): 72–82.

8. Бокерия Л.А., Гудкова Р.Г. Хирургия сердца и сосудов в Российской федерации. М., 1998; 43.

9. Fuchs JSA. Atherogenesis and the medical management of Atherosclerosis. In: Rutherford RB, ed. Vascular surgery. Philadelphia: W.B. Saunders Company. 1996; 1: 222–35.

10. Затевахин И.И., Цициашвили М.Ш., Юдин Р.Ю. Тредмил в диагностике и лечении хронической артериальной недостаточности. М., 1999; 87.

11. Siskin G., Darling R.C. III, Stainken B. et al. Combined use of Iliac artery angioplasty and infrainguinal revascularization for treatment of multilevel atherosclerotic disease. Annals of Vascular Surgery. St. Louis. 1999; 13 (1): 45.

Источник

Кровеносные сосуды обеспечивают работоспособность внутренних органов и основных систем организма человека. Они отличаются по строению и функциям, но любое отклонение, возникшее в структуре микроциркуляторного русла, влечёт за собой ухудшение состояния здоровья.

Мнение эксперта

Любой сбой в работе кровеносных сосудов провоцирует нарушения процесса метаболизма между тканями жизненно важных органов и систем. В результате сужения просвета кровеносных сосудов происходит снижение эффективности обменных процессов, которое приводит к недостаточному получению кислорода и питательных веществ отдельными органами или целыми системами организма.

Врач сосудистый хирург, флеболог

Осипова Екатерина Яковлевна

Сужение сосудов нижних конечностей

Сужение сосудов нижних конечностей

Сужение или стеноз сосудов нижних конечностей – это патологическое состояние кровеносных сосудов ног. Этот диагноз означает, что у пациента снижена скорость оттока и притока крови в нижних конечностях из-за уменьшения просвета кровеносных сосудов. Чем вызвано подобное явление? Является ли оно опасным? Какое требуется лечение? Помогут ли лекарственные препараты или требуется операция? Ответы на эти и другие вопросы в нашей статье.

Сужение сосудов ног: причины

Стеноз – патология сердечно-сосудистой системы, нередко охватывающая сосуды ног. Сужение артерий нижних конечностей образуется из-за отложений, сформированных внутри сосуда. В подавляющем количестве клинических случаев отложения образуются из-за повышенной концентрации липидов в плазме крови. Избыток этих жироподобных органических соединений и формирует скопления жира на сосудистых стенках. Самым известным липидом считается холестерин. Объединившись с кальцием, играющим структурную роль, и веществами соединительной ткани, холестерин преобразуется в холестериновые бляшки. Поэтому стеноз, несмотря на его местный характер, является проявлением атеросклероза.

Сужение сосудов ног возникает и по ряду других причин, независящих от нарушений в жировом обмене организма. Распространённой причиной стеноза считается генетика. Наследственная особенность, а именно предрасположенность к тому или иному заболеванию, проявляется в зависимости от накопления патологических генов. Как только их взаимодействие с разными по силе факторами среды достигает своего максимума – человек отмечает у себя признаки болезни, которая ранее была диагностирована у его близких родственников.

Вызвать сужение артерий ног вполне способны и многие другие патологические процессы и заболевания. Среди них:

- гипертония (нарушает нормальное кровообращение);

- тиреотоксикоз и сахарный диабет любого типа (провоцируют нарушения метаболизма);

- артериит, васкулит и различные болезни, характеризующиеся воспалением артерий ног (снижает проходимость сосудов);

- калькулезный холецистит в осложнённой форме (нарушает работу сосудов);

- болезни кроветворной системы;

- онкология и пр.

!

Сужение артерий нижних конечностей может происходить под влиянием пагубных зависимостей.

Курение и злоупотребление алкоголем, вызывают спазмы сосудов, которые препятствуют нормальному движению крови по ним. Алкоголь негативно влияет на эритроциты крови. Под его воздействием их оболочка разрушается. Эритроциты слипаются между собой, образуя сгустки и приводя к частичной закупорке артерии. Кровь не может свободно проникать через оставшийся просвет сосуда. Неверно организованный образ жизни (переедание, малоподвижность, неустойчивый эмоциональный фон и пр.) ведёт к нарушению обмена веществ и ухудшению кровообращения.

Сужены сосуды ног бывают и по причине полученных травм, перенесённого переохлаждения или перегревания организма. Возрастные изменения, по которым снижена эластичность сосудистых стенок, также влияют на их сужение. Список причин, вызывающих стеноз сосудов ног, весьма широк. Поэтому крайне важно знать симптомы заболевания. Об этом далее в нашей статье.

Сужение сосудов ног – симптомы

Сужение сосудов ног – симптомы

Сужение сосудов ног: симптомы и последствия

Сужение сосудов нижних конечностей имеет несколько стадий развития. И далеко не на каждой из них присутствуют отчётливые симптомы. Первую стадию можно назвать бессимптомной. Пациент не отмечает никаких изменений в своём состоянии или же не придаёт им особого значения.

Сужение сосудов даёт о себе знать постепенно. При прогрессировании заболевания из-за недостаточного кровоснабжения ухудшается питание клеток тканей. Некоторые пациенты начинают отмечать, что ноги зябнут и нарушается чувствительность. И лишь тогда они задаются вопросом, что с ними происходит? Это означает, что симптомокомплекс патологии нарастает. По своим проявлениям это называется облитерирующим атеросклерозом и характеризуется следующими неприятными ощущениями в нижних конечностях:

- чувством покалывания и жжения в ступнях;

- болью в области голеностопа и пальцев;

- синдромом перемежающейся хромоты;

- повышенной потливостью;

- отёчностью;

- цианозом;

- гипертензией и др.

Ввиду того, что заболевание обнаруживается на поздних стадиях, симптомы являются уже его последствиями. Поэтому наряду с вышеперечисленными симптомами пациенты сталкиваются с:

- омертвением и гниением мягких тканей;

- мышечной атрофии нижних конечностей;

- расстройством функций тазовых органов;

- трофическими язвами.

Вышеуказанные последствия означают, что заболевание уже имеет тяжёлое течение, и, возможно, приведёт пациента к последующей инвалидности.

Мнение эксперта

К опасным последствиям для здоровья и даже для жизни пациента может привести не только локализация патологии в венах нижних конечностей, но и в артериях. В частности, особого внимания заслуживает стеноз сосудов головного мозга. Постепенное уменьшение просвета вен и артерий, питающих мозг, приводит к снижению объема питательных веществ, необходимых для нормального функционирования мозга. Это приводит к развитию неврологических проблем, самым опасным из которых является инсульт.

Врач сосудистый хирург, флеболог

Осипова Екатерина Яковлевна

Статистика развития тромбоза глубоких вен по заболеваниям

Статистика развития тромбоза глубоких вен по заболеваниям

Сужение сосудов ног: как диагностируют стеноз?

Что делать при выявлении симптоматики заболевания? Дабы избежать неблагоприятного прогноза при сужении сосудов ног, следует как можно скорее спланировать визит к врачу. Во время него специалист произведёт:

- тщательный опрос, чтобы судить о развитии той или иной болезни, её возможных причинах, а также предварительно оценить степень тяжести состояния пациента;

- осмотр ног для оценки состояния кожного покрова;

- пальпацию конечностей на предмет болезненности, пастозности и уплотнений по ходу сосудов.

После проведённого физикального исследования, врач назначает необходимую лабораторную диагностику состояния пациента. Она может включать в себя:

- общеклинические анализы;

- расширенную гемостазиограмму;

- липидный профиль;

- иммунограмму;

- исследование на D-димер;

- анализ состава крови на газы и кислотность.

Диагностика сужения сосудов ног

Диагностика сужения сосудов ног

В свою очередь инструментальная диагностика заболевания производится различными способами: допплерография, дуплексное и триплексное сканирование, сонография, рентгеноконтрастная ангиография, электрокардиография, ЭхоКГ, инфракрасная термография, реоэнцефалография и пр. Максимально информативными методами принято считать контрастную ангиографию и томографию с контрастированием. Подбор оптимального метода диагностики или их совокупности производится врачом индивидуально в каждом определённом случае.

Сужение сосудов нижних конечностей: лечение

Если после прохождения всех этапов обследования врач диагностирует у пациента сужение сосудов на ногах, то возникает вопрос, как и чем его лечить? Методы терапии имеют зависимость от причин, вызвавших его, стадии на которой обнаружено сужение сосудов нижних конечностей, и сопутствующих заболеваний пациента. Так, к примеру, лечение пациента при сахарном диабете будет отличаться от терапевтической схемы, назначенной пациенту с болезнями сердца. Поэтому выбор лечения должен осуществлять только врач, который сможет учесть все имеющиеся и возможные нюансы.

На данный момент пациентам, у которых обнаружено сужение сосудов ног предлагается медикаментозное, физиотерапевтическое и хирургическое лечение. При согласовании с врачом возможно дополнительное лечение народными средствами.

Начнём с того, что особое значение отводится ведению здорового образа жизни и рациональному приёму пищи.

!

Немаловажно отказаться от вредных привычек, получать умеренные физические нагрузки, иметь гармоничный распорядок дня и правильно питаться.

Так для укрепления стенок сосудов следует добавить в свой рацион орехи, ягоды, фрукты (не более 2 фруктов в день), бобовые культуры, крестоцветные, чеснок, костные бульоны и пр. Если данные рекомендации не будут соблюдаться пациентом, то любой метод лечения будет малоэффективен.

Медикаментозный метод лечения подразумевает прежде всего приём лекарств, повышающих эластичность и снижающих проницаемость сосудов. Сужение сосудов ног предполагает комбинированное лечение медикаментами. Поэтому, заботясь о том, как помочь пациенту при болях в ногах, врач может назначить спазмолитические, обезболивающие и нестероидные противовоспалительные препараты. Помимо этого, назначают дезагреганты, диуретики, гипотензивные и прочие препараты. При комплексном подходе, для очистки сосудов нижних конечностей и уменьшения патологических признаков заболевания допустимо лечение народными средствами. В этих целях применяются настои из пиона, пустырника, валерианы, рябины и пр.

Лечение сужения сосудов ног

Лечение сужения сосудов ног

В некоторых случаях для достижения максимального терапевтического эффекта применяются методы физиотерапии. Прежде всего, это лечебная гимнастика и массаж, которые можно выполнять даже в домашних условиях. Также в условиях стационара применяют электрофорез и лазерную терапию.

Что делать, если сужение сосудов ног обнаружено на поздних стадиях? Если заболевание выявлено на 2 стадии и далее, то пить лекарственные препараты всё же придётся, но операции не избежать. При стенозирующих нарушениях на данных этапах сужение сосудов ног достигает уже 50% и выше, что способно привести к летальному исходу. К хирургическим методам лечения относятся: эндартерэктомия, шунтирование, протезирование, тромбэктомия. Результатом лечения будет расширение просвета между стенками сосудов и улучшение кровоснабжения нижних конечностей.

В заключение

Здоровье сердечно-сосудистой системы – крайне важный критерий общего здоровья любого человека. Чтобы сохранить сосуды здоровыми необходимо заботиться о них ежедневно. Для этого следует выполнять несложные меры профилактики. Сбалансированное питание и стабильный эмоциональный фон станут начальным этапом на пути к сохранению прочности и эластичности сосудистых стенок.

!

Достаточная физическая активность и простые гимнастические упражнения поддержат тонус вен и артерий на необходимом уровне.

Также в качестве профилактической меры можно рассматривать использование средств из линейки лечебной косметики для ног «НОРМАВЕН®» – крема и тоника. Разработанные специалистами фармацевтической компании ВЕРТЕКС и прошедшие клинические исследования, данные средства помогут справиться с усталостью, тяжестью и отёчностью в ногах в условиях дома, офиса и длительного путешествия. В их состав входят натуральные активные компоненты, среди которых растительные экстракты и масла, витамины, пантенол и ментол. Как и все продукты, произведенные компанией ВЕРТЕКС, крем и тоник «НОРМАВЕН®» имеют полный пакет необходимых документов и сертификатов.

Видео: Что такое сужение сосудов и как с этим бороться

Компания «ВЕРТЕКС» не несет ответственности за достоверность информации, представленной в данном видео ролике. Источник –

Медсервис Ижевск

Источники:

- Карпенко А.А., Стародубцев В.Б., Игнатенко П.В., Золоев Д. Г. Гибридные оперативные вмешательства у пациентов с многоуровневым атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей // Ангиология и сосудистая хирургия. 2014. Т. 20, № 2.

- Бондаренко М.А., Лебедева Е.А., Артюшин Б.С. Биомеханический метод исследования влияния атеросклеротических поражений на гемодинамику в артериях нижних конечностей // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2015. № 9.

- Бегун П.И., Кривохижина О.В., Сухов В.К. Компьютерное моделирование и биомеханический анализ критического состояния и коррекции структур сосудистой системы (Ч. I) // Управление в медицине и биологии. 2005. № 6.

- ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ЛИЦ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА. Поляков П.И., Горелик С.Г., Железнова Е.А. // Вестник новых медицинских технологий. – 2013. – №1. – С. 98-101.

- ДИАГНОСТИКА ТРОМБОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ВЕНАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ. Власова И.В., Тлеубаева Н.В., Власов С.В., Пронских И.В. // Политравма. – 2011. –№3. – С. 65-75.

- https://iliveok.com/health/disease-peripheral-vessels-legs_112749i16070.html

- https://medlineplus.gov/ency/article/000170.htm

Для точной диагностики обращайтесь к специалисту.

Источник