Сосуды по строению стебля по биологии

Стебель

Стебель – это каркас, центральная опора растения, соединяющая его подземные и надземные части. Основные функции стебля:

1) опорная – поддерживает листья, цветки, плоды, почки и развивающиеся из них боковые побеги;

2) проводящая – осуществляет транспортировку веществ между листом и корнем;

На самой верхушке стебля имеется точка роста, которая представлена образовательной тканью. Стебель и каждый его боковой побег имеют конусы нарастания. В точке роста клетки постоянно делятся, образуя новые. Благодаря верхушечной почке растение растет вверх, а боковые почки формируют крону.

По направлению роста стебли бывают прямостоячими (тополь, сосна, береза, пшеница и др.), стелющимися (вербейник монетчатый), лазящими (лианы), ползучими (живучка ползучая, земляника), вьющимися (вьюнок, хмель) (рис.1).

Рис.1 Типы стеблей

Внутреннее строение стебля

На продольном срезе ствола дерева можно рассмотреть его внутреннее строение. Он состоит из 4 слоев: коры, камбия, древесины и сердцевины (рис.2).

Рис.2 Внутреннее строение стебля

Кора – самый наружный слой ствола. Она состоит из слоев кожицы, пробки и луба.

Молодые побеги снаружи покрыты тонкой прозрачной кожицей (эпидермис). С возрастом кожицу заменит пробка. Клетки пробки мертвые, с толстыми оболочками. Они заполнены воздухом. Это надежно защищает растения от неблагоприятных условий окружающей среды. В коре расположены чечевички. Они хорошо заметны на молодых побегах деревьев как черточки или небольшие бугорки. Через межклетники в чечевичках осуществляется газообмен. Под пробкой находится лубяной слой. Лубяные волокна придают стеблям гибкость и прочность. По ситовидным трубкам луба идет передача растворов органических веществ от листьев ко всем частям растения.

Камбий – это слой, расположенный под корой, между лубом и древесиной. Если снять кору с молодого побега, повреждаются оболочки клеток камбия. Потрогав рукой поврежденное место, можно ощутить липкую влагу. Клетки образовательной ткани камбия делятся и откладываются в сторону древесины (больше) и луба (меньше). Прирост древесины за год по толщине стебля называют годичным кольцом (рис.3). В период листопада деление и рост клеток камбия прекращаются. Весной с появлением листьев функции камбия возобновляются. Камбиальное кольцо образуется у деревьев в самом начале формирования стебля. Следовательно, рост стебля в толщину связан с делением клеток камбия.

Рис.3 Образование годовых колец

Древесина (ксилема) залегает под камбием к центру от луба (флоэма). Она занимает большую часть побега. Проводящую функцию в древесине выполняют сосуды и трахеиды. По ним в восходящем потоке – от подземных органов к надземным – идет передача воды и растворенных в ней питательных веществ (минеральных и органических). Узкие длинные клетки, соединяясь, образуют сосуд. Оболочки между члениками сосуда разрушаются, и он становится похож на трубку, по которой движется вода. То есть в сосудах древесины нет перегородок, как в ситовидных трубках луба.

Древесина состоит из сосудов, волокон и живых клеток.

Ежегодно из камбия откладывается новый слой древесины. На поперечном спиле дерева видны чередующиеся кольца более светлой и темной древесины. Подсчитав их число, можно определить возраст дерева. На процесс образования и толщину годовых колец влияют условия окружающей среды (рельеф местности, количество влаги, ветер, лесные пожары и др). Узкие годовые кольца свидетельствуют о засушливом лете, а широкие о дождливом (рис.4).

Рис.4 Влияние условий окружающей среды на образование годовых колец

Сердцевина – центральная часть стебля. Она образована рыхлой паренхимной запасающей тканью. У некоторых видов растений она содержит млечники, смоляные и эфиромасляные ходы. Паренхимные клетки сердцевины запасают питательные вещества. Лубяные и древесные волокна усиливают опорные качества стебля.

Проводящие ткани луба и древесины пересекаются лубо-древесными лучами. Они соединяют все слои стебля друг с другом. По ним питательные вещества доставляются из луба в древесину, из древесины – в луб. В клетках лучей откладываются запасные вещества.

Передача веществ по стеблю осуществляется по проводящей системе, состоящей из ксилемы и флоэмы. Ксилема транспортирует жидкость из корней к листьям, а флоэма доставляет питательные вещества, образованные в листьях, в корни и другие части растения. Вода и растворенные в ней минеральные соли, поглощенные корневой системой, поднимаются в надземные органы по сосудам древесины (ксилемы). В процессе фотосинтеза в листьях растений вырабатываются питательные вещества. Растворяясь в воде, они переносятся от листьев во все части растения по ситовидным трубкам луба (флоэма) (рис.5).

Рис.5 Проводящая система стебля

Стебель – осевая часть растения, ее каркас. Он выполняет опорную и проводниковую функции. Стебли деревьев состоят из 3 слоев: кора (защита и проведение органических веществ по лубу вниз), древесина (прочность и проведение воды от корня вверх) и сердцевина (запас питательных веществ). Рост стебля в длину происходит за счет почки роста на верхушке, у боковых побегов – конуса нарастания; а в толщину за счет камбия – образовательной ткани между корой и древесиной.

Многообразие и видоизменения побегов

Тест на тему: “Стебель”

Проверочное тестовое задание включает в себя вопросы с одним и несколькими правильными ответами

Источник

Высшие растения делятся на травяные и древесные, соответственно выделяют два типа строения стебля. Отличительной чертой древесных растений является постоянный рост в толщину, который останавливается только при гибели организма. Травянистые растения ограничены в росте из-за особенностей жизненного цикла. Существенных же различий в строении стеблей растений нет.

Стебель – это ось побега, с расположенными на нем листьями, почками. Строение стебля может быть первичным – при формировании нового растения, когда клетки еще не дифференцированы (у однодольных остается на всю жизнь). Для двудольных и голосеменных характерно быстрое изменение первичного стебля, как следствие образуется вторичное строение стебля (из-за действия камбия и феллогена).

Стебель

Стебель

Из чего состоит стебель

Строение стебля древесного растения включает 5 отделов:

- Пробка;

- луб;

- камбий;

- древесина;

- сердцевина.

Пробка

У только проросших растений внешний слой представлен кожицей, которая, за определенное время, заменяется на пробку. Кожица защищает стебель от испарений влаги и действия вредоносных микроорганизмов, которые приводят к заболеваниям растений.

На поверхности расположены устьица, необходимые для эффективного газообмена. Непосредственное поглощение кислорода осуществляется благодаря чечевичкам – небольшие бугорки на коре, оснащены отверстием. Образуются из клеток с большим межклеточным пространством. Под кожицей располагаются зеленые клетки (в них находятся хлоропласты). После формирования пробки преобразуются в белые и относятся уже к лубу.

Функции клеток наружного покрова стебля: фотосинтезирующая, защитная, газообмена.

Луб

Луб делится на мягкий (включает проводящую систему и паренхиматозные структуры) и твердый. Окрас – белесоватый, выделяют такие единицы строения луба: ситовидные трубки, лубяные волокна, клетки основной ткани.

Ситовидные трубки – это совокупность клеток, имеющих не поверхности множество отверстий, через которые протекают органические вещества.

Лубяные волокна – это механическая ткань, имеет клетки вытянутой формы, с плотной стенкой. Придает растениям гибкости и прочности.

Камбий

Между наружным и внутренним шаром клеток находится образовательная сосудистая ткань – камбий. Прекамбий первичной структуры растения служит основой для формирования ткани.

Клетки камбия имеют вытянутую форму, цитоплазма окрашена в зеленый цвет, ядро веретенообразное. На срезе можно увидеть циркулярный слой образовательной ткани, но истинные камбиальные клетки образуют однослойный шар, потому что после деления только одна клетка сохраняет свойства исходной.

Строение стебля

Строение стебля

Внутреннее строение стебля

Древесина

Древесина – это главная составляющая стебля. Плотная, широкая, в ее составе видны клетки разного типа и размера. Выделяют такие части: сосудистую ткань, трахеиды, древесные волокна.

Сосуды сформировались из соединенных трубчатых клеток размещенных друг на друге, стенки между ними частично растворились, поэтому жидкость может свободно передвигаться. Основные функции сосудов стебля – это перемещение растворенных солей, питательных веществ из корня в листья, новые побеги.

Трахеиды представляют собой систему отмерших клеток с межклеточными порами, по которым идет ток жидкости. Скорость движения растворенных веществ ниже, чем в проводящих тканях.

Древесные волокна состоят из паренхиматозных клеток, которые накапливают питательные вещества и толстостенных, выполняющих опорную функцию.

Сердцевина

Сердцевина – располагается в центре ствола, формируется из крупных живых и омертвевших клеток. Живая ткань содержит дубильные вещества. Мелкие клетки, расположенные возле древесины, накапливают сахара, крахмал.

Какую функцию выполняет сердцевина стебля?

Основная функция сердцевины стебля – запасание питательных веществ, необходимых для роста растений. В сердцевине есть эфирные масла (бук), смолы, дубильные вещества (чайный куст). В некоторых растений (в корневище, клубнях) клетки сердцевины сохраняют функцию меристемы (образовательной ткани, способной к делению всю жизнь).

Внутреннее строение стебля

Внутреннее строение стебля

Какие функции выполняет стебель

- Опорная – стебель это стержень растения, осуществляет его поддержку; место для роста листьев, цветков;

- проводящая – транспорт растворенных веществ от корневой системы к листьям и веткам, новым побегам;

- запасающая – обеспечивает постоянное наличие внутри стебля воды и питательных веществ;

- защитная – защищает от действия опасных агентов, поедания животными (развиваются колючки, шипы);

- вегетативного размножения – для отдельных растений (цитрусовые, ананас) единственный способ получения потомства;

- фотосинтез – наличие хлоропластов в зеленых клетках дает возможность участвовать в процессах преобразования энергии;

- ассимиляция органических веществ, пример кактусы, у которых стебель на себя берет функцию листьев;

- осевая (механическая) – выносит растение к солнцу (листья – для фотосинтеза, цветки – для опыления).

Рост стебля

Рост стебля в толщину происходит за счет наличия образовательной ткани (камбия).

Благоприятными условиями для утолщения ствола являются наличие тепла и достаточной влаги, в зимний период размножение клеток не происходит. Толщина кадмия не изменяется в процессе деления, так как из двух новообразованных клеток только одна остается в структуре образовательной ткани, а другая переходит к древесине или лубу. Число клеток отошедших к центральной части стебля превышает численность клеток доставшихся лубу в четыре раза.

Годичные кольца, которые видны на поперечном срезе стебля, формируются из-за разной формы клеток образованных в весенний период и осенний. После весеннего пробуждения кадмий начинает активно делиться, образуя крупные клетки с тонкими стенками. С наступлением лета, а особенно осени клетки становятся мельче. Зимой деление образовательной ткани не происходит, а весной снова включается процесс размножения клеток крупных размеров. Такое клеточное чередование легко прослеживается на срезах деревьев. Таким образом, подсчитывают их возраст.

Годичные кольца деревьев

Годичные кольца деревьев

С помощью годичных колец судят о погоде в определенный год. Если кольцо широкое, то дерево получало много влаги и солнечного тепла, если – узкое, то в весенне-осенний период было мало дождей. Также с южной стороны наблюдается более широкая часть кольца, потому что дерево здесь получало больше тепла.

Рост стебля в высоту осуществляется с помощью меристемы конуса нарастания (верхушечной почки). Клетки нижней части конуса дают начало образованию листьев. После чего клетки начинают свой рост, прекращая деление. Увеличение размеров клеток идет за счет разрастания вакуолей.

Если стебель будет сломан или искусственно лишен верхушечной почки, рост в высоту прекращается, начинают развиваться боковые побеги.

Расположение листьев на стебле

Участки стебля, на которых развиваются листья, называются узлами. С одного узла может расти несколько листьев, этим определяется их расположение.

Очередное – из одного узла прорастает один лист, размещены они на стебле спирально, не препятствуют поступлению солнечного света на нижерасположенные листья (береза).

Супротивное – два листа находятся в одном узле, противоположно друг другу (мята).

Мутовчатое – один узел имеет три или больше листьев, такое расположение встречается довольно редко (вороний глаз).

Расположение листьев на стебле

Расположение листьев на стебле

Типы расположения почек на стебле

Верхушечное – почка находится на верхушке побега.

Боковое расположение делится на пазушное и придаточное.

Пазушные почки образуются в пазухах листьев, их количество соответствует числу листьев на стебле, а придаточные почки расположены на междуузелковых участках, корне, листьях. С их помощью осуществляется вегетативное размножение растений.

Типы роста стебля

Встречаются растения с прямостоячими стеблями – растут перпендикулярно относительно почвы (подсолнух, береза);

Ползучими – распространяются по земле, укореняясь в узлах (земляника);

Вьющимися – также стелются по субстрату, но не укореняются в узлах (хмель);

Лазающими, имеющие усики (вспомнить можно фильм «Джек и бобовый стебель» и характерный вид стебля бобового растения, который, разветвляясь, достигал небес);

Укороченными у одуванчика, подорожника.

Разнообразие стеблей

Разнообразие стеблей

Форма стебля бывает:

- цилиндрической;

- трехгранной;

- многогранной;

- сплющенной.

Ветвление стебля

Увеличение размеров растение увеличивает его потребности в питательных веществах, энергии. Поэтому стебель начинает ветвление, чтобы увеличить количество листьев и выполнять больше фотосинтезирующих процессов. На стволе формируются стебли второго порядка, из них – третьего, и так дальше. По типу ветвления растения делятся на:

Дихотомические – при этом основной ствол дает два побега, которые также делятся на два, и так происходит многократное деление.

Ложнодихотомические – ветви начинают рост от боковых почек, которые расположены на противоположной стороне стебля.

Моноподиальные – выделяется основная массивная ось растения, от которой идут боковые ответвления.

Симподиальные – стебель первого порядка отмирает или его ось заканчивается цветком, тогда рост продолжается за счет побега от нижерасположенной почки.

Типы ветвления стебля

Типы ветвления стебля

В зависимости от строения стебля выделяют следующие формы растений:

Травы – имеют не одревесневшие стебли, жизненный цикл которых продолжается один вегетационный период.

Деревья – многолетние растения с одревесневшим стволом.

Кустарники – из корня прорастает большое количество одревесневших стволов.

Оцените, пожалуйста, статью. Мы старались:) (4 оценок, среднее: 4,50 из 5)

Загрузка…

Источник

«В природе нет ничего бесполезного» – Мишель де Монтень

Только вдумайтесь в мощь проводящей ткани! Ведь ей приходится поднимать воду и растворенные в ней минеральные вещества от тончайших волосков корня до клеток листа. Самое высокое дерево на нашей планете, вечнозеленая секвойя по имени Гиперион, растет на севере Калифорнии и достигает (на 2017 год) – 117 метров в высоту. И вода по проводящим тканям преодолевает 117 метров высоты у этого растения, от корней к листьям! Она передвигается по структурам проводящих тканей против силы тяжести, и сегодня вы узнаете о секрете, который таит это уникальное явление.

Запомните, чтобы глубоко изучить любую науку, нужно восхищаться ей, уметь удивляться и проявлять любопытство в этой сфере. В ботанике это можно делать самыми разными путями: вы можете посетить ботанический сад, или, к примеру, приобрести микроскоп и рассматривать ткани и органы растений, самостоятельно приготавливая микропрепараты.

Это действительно важно, поэтому я останавливаюсь на этом. Сам я получаю и всегда призываю своих учеников получать искреннее удовольствие от погружения в науку. Надеюсь, что и вы разделите эту радость новых интересных знаний, я приложу к этому все усилия. Итак, начнем изучать проводящие ткани.

Проводящие ткани можно сравнить с кровеносной системой человека, которая пронизывает весь наш организм, доставляя питательные вещества к клеткам и удаляя продукты обмена веществ из них. Как уже было сказано, эти ткани служат для передвижения по организму растения растворенных питательных веществ. Имеется два направления тока: от корней к листьям (восходящий ток) и от листьев к корням (нисходящий ток).

Логическим путем можно угадать многие научные факты, даже не зная их. К примеру, чем представлен восходящий ток? Что поднимается от корней к листьям? Это конечно же вода и растворенные в ней минеральные вещества, они движутся по сосудам и трахеидам проводящей ткани – ксилемы (древесины). От листьев к корням спускаются органические вещества, образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях, они движутся по ситовидным трубкам проводящей ткани – флоэмы (луба).

Несмотря на то, что настоящие проводящие ткани впервые появились у папоротникообразных, но у мхов в наличии имеются водоносные клетки, благодаря которым они могут накапливать воду, которая в процентном соотношении может составить до 25% от их массы. По этой причине во время Первой мировой войны мох сфагнум использовали в качестве перевозочного материала. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами.

В состав и ксилемы, и флоэмы входят как живые, так и мертвые клетки. Однако отметим, что в ксилеме мертвые клетки преобладают.

Ксилема (древесина)

Обеспечивает восходящий ток (от корней к листьям) воды и растворенных в ней минеральных солей. В толще проводящей ткани находятся отнюдь не только те самые трахеиды и сосуды, ее пронизывают многочисленные механические волокна – древесинные, обеспечивающие каркасность и прочность. В ксилеме содержатся также запасающие структуры, представленные древесинной паренхимой, где накапливаются питательные вещества. Давайте разберемся из каких гистологических элементов состоит ксилема.

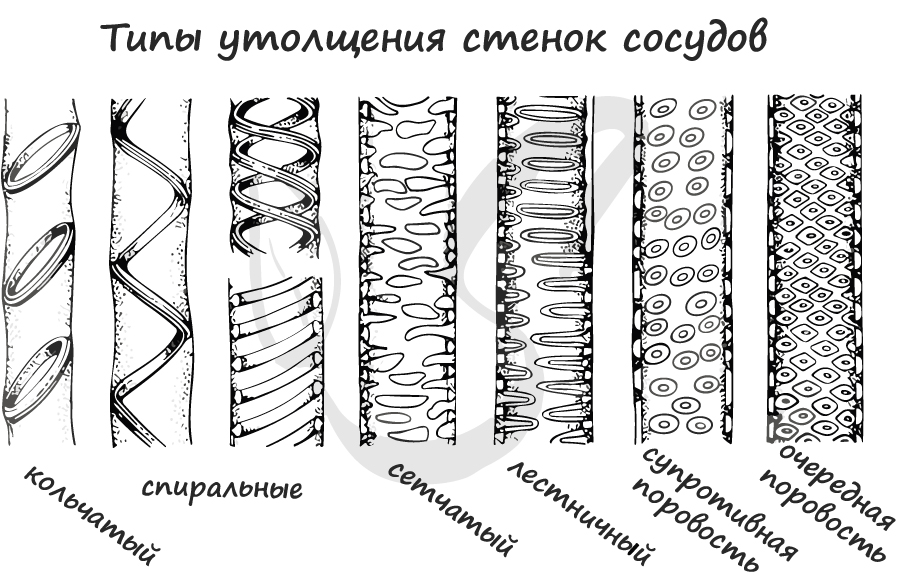

- Трахеиды

Эволюционно наиболее древние структуры. Представлены прозенхимными (вытянутые, с заостренными концами), мертвыми клетками. Через них осуществляется передвижение и фильтрация растворов из нижележащей трахеиды в вышележащую. Их одревесневшая утолщенная клеточная стенка имеет разнообразные формы: пористую, спиралевидную, кольчатую.

- Сосуды

Длинные трубки, представляющие собой слияние отдельных мертвых клеток “члеников” в единый “сосуд”. Ток жидкости идет из нижележащих отделов в вышележащие благодаря отверстиям (перфорациям) между клетками, составляющими сосуд. Так же, как и у трахеид, утолщения клеточных стенок у сосудов бывает самых разных форм.

Во время роста растения проводящие ткани также претерпевают морфологические изменения. Изначальная длина сосуда меняется, благодаря своему строению он растягивается и обеспечивает ток воды и минеральных солей.

- Древесинные волокна (либриформ)

Полагают, что эволюционно эти волокна берут начало от трахеид. Они не проводят воду, имеют более узкий просвет и отличаются хорошо выраженной клеточной стенкой, которая придает ксилеме механическую прочность.

- Паренхимные клетки (древесинная паренхима)

Эти клетки составляет обкладку вокруг сосуда, имеют одревесневшие оболочки с порами, которым соответствуют окаймленная пора со стороны сосуда. То есть сюда из сосуда могут поступать органические вещества и формировать запасы, которые в дальнейшем пригодятся растению.

Флоэма (луб)

Образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях продукты необходимо доставить в те части растения, где есть потребность в питательных веществах: конусы нарастания, подземные части, или “складировать” на будущее в семенах и плодах. Флоэма обеспечивает нисходящий ток органических веществ в растении, доставляя их по месту назначения. До 90% всех перемещаемых веществ по флоэме составляет углевод – дисахарид сахароза.

Эта ткань представлена ситовидными трубками, генез (от греч. genesis – происхождение) которых различается: первичная флоэма дифференцируется из прокамбия, вторичная флоэма – из камбия. Несмотря на различия генеза, клеточный состав описанных тканей идентичен.

Разберемся с компонентами, которые входят в состав флоэмы:

- Ситовидные элементы

Это живые клетки, обеспечивающие основной транспорт. Особо стоит выделить ситовидные трубки, образованные множеством безъядерных клеток – “члеников”, соединенных в единую цепь. Между “члениками” имеются поперечные перегородки с порами, благодаря которым содержимое из вышележащих клеток поступает в нижележащие. Эти перегородки похожи на сито – вот откуда берется название ситовидных трубок 🙂

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки) также заслуживают нашего особого внимания. Они примыкают к боковым стенкам ситовидных трубок, из этих клеток через перфорации (поры) АТФ и нуклеиновые кислоты попадают в ситовидные трубки, создавая нисходящий ток. Таким образом, клетки-спутницы контролируют деятельность ситовидных трубок.

- Склеренхимные элементы (лубяные волокна)

Пронизывают флоэму, придавая ей опору. Часть клеток отмирает, что характерно для данной группы тканей.

- Паренхимные элементы (лубяная паренхима)

Обеспечивают радиальный транспорт веществ из проводящих тканей в рядом расположенные живые клетки других прилежащих тканей.

По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают. Отмершие ситовидные трубки постепенно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

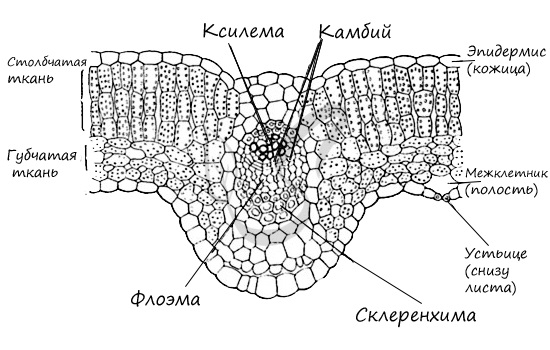

Ниже вы найдете продольный срез тканей растения, изучите его.

Жилка

Это сосудисто-волокнистый пучок, образованный ксилемой и флоэмой. Ксилема располагается сверху, флоэма – снизу. Над пучком и под ним располагаются уголковая или пластинчатая колленхима, прилежащая к эпидерме и выполняющая опорную функцию. Склеренхима может располагаться участками или вокруг этих жилок. Жилки развиваются из прокамбия, располагаются в центральном осевом цилиндре. Существует два вида жилок:

- Открытые

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка камбия. Этот факт обуславливает возможность образования дополнительного объема ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения органа. Такие пучки можно обнаружить во всех органах двудольных растений.

- Закрытые

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий. Невозможно образования новых элементов проводящих тканей, ксилемы и флоэмы. Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях однодольных растений.

Верхняя часть жилки представлена ксилемой, нижняя флоэмой. Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань – склеренхима. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима – выполняет опорную функцию.

Как вода поднимается от корней к листьям, против силы тяжести?

Запомните, что вода и растворенные в ней минеральные соли поступают в растение благодаря слаженной работе двух концевых двигателей: нагнетающего корневого и присасывающего листового.

- Корневое давление

Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют корневым давлением. Величина его обычно составляет от 30 до 150 кПа. В основе этого явления лежит осмос: клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды, что создает более высокое давление, чем в почвенном растворе, и последний начинает притягиваться в сосуды.

- Транспирация

Работа верхнего концевого двигателя заключается в транспирации – испарении воды с поверхности листа. Представим себе длинный сосуд с жидкостью от корневых волосков до клеток листа. Далее проведите следующий мысленный эксперимент: из верхнего конца трубки жидкость все время удаляется путем испарения, то есть место освобождается и это создает притягивающую силу для жидкости расположенной ниже, она поднимается наверх, на место испарившейся жидкости. Присасывающее действие транспирации передается корням в форме гидродинамического натяжения, которое связывает между собой работу обоих двигателей.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник