Сосуды правой височной доли

При поражениях височных долей возникают нарушения функций перечисленных анализаторов и эфферентных систем, а расстройства высшей нервной деятельности проявляются дезориентировкой во внешней среде н непониманием речевых сигналов (слуховая агнозия).

При поражениях височных долей двигательные расстройства выражены незначительно или отсутствуют. Часто возникают приступы вестибулярно-коркового системного головокружения. Возможно появление астазии-абазии (как при поражении лобной доли) с тенденцией падения в противоположную сторону. Очаги в глубине височных долей вызывают появление верхнеквадрантной гемианопсии. Основные же симптомы выпадения и раздражения височных долей связаны с нарушением функции анализаторов.

Частыми признаками височной патологии являются галлюцинации и эпилептические припадки с различными аурами: обонятельной (раздражение извилины гиппокампа), вкусовой (очаги рядом с островковой долькой), слуховой (верхние височные извилины), вестибулярной (смыкание трех долей – височной, затылочной, теменной). При поражении медиобазальных отделов часто наблюдаются висцеральные ауры (эпигастральные, кардиальные и др.). Очаги в глубине височной доли могут вызывать зрительные галлюцинации или ауры. Общие судорожные припадки с потерей сознания чаще наблюдаются при локализации очагов в области полюсов височных долей. Иррадиация раздражения в височную зону вызывает пароксизмальные расстройства высшей нервной деятельности.

К числу пароксизмальных нарушений психики при патологии височных долей относятся различные изменения сознания, которые часто определяют как сноподобные состояния. Во время приступа окружающее представляется больным совершенно незнакомым («никогда не виденным», «никогда не слышанным») или наоборот – давно виденным, давно слышанным.

Височный автоматизм связан с нарушениями ориентировки во внешней среде. Больные не узнают улицу, свой дом, расположение комнат в квартире, совершают много внешне бесцельных действий. Связи височных долей с глубинными структурами мозга (в частности, с ретикулярной формацией) объясняют возникновение малых эпилептических припадков при поражении этих долей. Припадки эти ограничиваются кратковременными выключениями сознания без двигательных нарушений (в отличие от малых припадков лобного происхождения).

Височные доли (особенно их медио-базальные отделы) тесно связаны с подбугорьем промежуточного мозга и ретикулярной формацией, поэтому при поражениях височных долей весьма часто возникают вегетативно-висцеральные расстройства, которые будут рассмотрены в разделе о поражениях лимбического отдела мозга.

Поражения височной доли, заднего отдела верхней височной извилины (зона Вернике) вызывают возникновение сенсорной афазии или ее разновидностей (амнестической, семантической афазии). Нередки также расстройства в эмоциональной сфере (депрессия, тревога, лабильность эмоций и другие отклонения). Нарушается и память. W. Penfidd (1964) считает, что височные доли являются даже «центром памяти». Однако функция памяти осуществляется всем мозгом (например, праксис, т. е. «память» на действия, связан с теменными и лобными долями, «память» на узнавание зрительных образов – с затылочными долями). Память при поражении височных долей расстраивается особенно заметно вследствие связей этих долей с многими анализаторами. Кроме того, память человека во многом является вербальной, что также связано с функциями прежде всего височных долей мозга.

Синдромы локальных повреждений височных долей

I. Нижнемедиальные отделы (амигдала и гиппокамп)

- Амнезия

II. Передний полюс (билатеральные повреждения)

- Клювера-Бюси (Kluver-strongucy) синдром

- зрительная агнозия

- орально-исследовательское поведение

- эмоциональные нарушения

- гиперсексуальность

- уменьшение двигательной активности

- «гиперметаморфоз» (любой зрительный стимул отвлекает внимание)

III. Нижнелатеральные отделы

- Доминантное полушарие

- Транскортикальная сенсорная афазия

- Амнестическая (номинальная) афазия

- Недоминантное полушарие

- Ухудшение распознавания мимической эмоциональной экспрессии.

IV. Верхнелатеральные отделы

- Доминантное полушарие

- «Чистая» словесная глухота

- Сенсорная афазия

- Недоминантное полушарие

- сенсорная амузия

- сенсорная апросодия

- Билатеральные повреждения

- Слуховая агнозия

- Контралатеральная верхнеквадрантная гемианопсия

V. Нелокализованные повреждения

- Слуховые галлюцинации

- Комплексные зрительные галлюцинации

VI. Эпилептические феномены (главным образом нижнемедиальные)

1. Интериктальные проявления (ниже указанные пункты 1 – 6 , плюс а. или б.)

- Избыточная аффектация

- Склонность к трансцедентальным переживаниям («космическое зрение»)

- Склонность к детализации и обстоятельности

- Параноидные идеи

- Гиперсексуальность

- Анормальная религиозность

- Левополушарные эпилептические очаги

- Склонность к образованию необычных идей

- Паранойя

- Чувство предвидения своей судьбы

- Правополушарные эпилептические очаги

- Эмоциональные нарушения (печаль, приподнятое настроение)

- Использование защитного механизма отрицания

2. Иктальные проявления

- Вкусовые и обонятельные галлюцинации

- Зрительные и другие обманы чувств (deja vu, и др.)

- Психомоторные припадки (разнообразные височно-долевые парциальные комплексные припадки)

- Вегетативные нарушения

I. Нижнемедиальные отделы (амигдала и гиппокамп)

Нарушения памяти (амнезия) относятся к наиболее характерным проявлениям повреждений височной доли, особенно её нижнемедиальных отделов.

Билатеральные повреждения глубоких отделов височной доли (обоих гиппокампов) приводит к глобальной амнезии. При удалении левой височной доли и припадках, исходящих из левой височной доли развивается дефицит вербальной памяти (который всегда становится более заметным при вовлечении гиппокампа). Повреждения правой височной доли приводит к ухудшению памяти преимущественно на невербальную информацию (лица, бессмысленные фигуры, запахи и т.п.).

II. Передний полюс (билатеральные повреждения)

Такие повреждения сопровождаются развитием синдрома Клювера-Бюси. Последний встречается редко и проявляется апатией, безучастностью со снижением двигательной активности, психической слепотой (зрительная агнозия), увеличением сексуальной и оральной активности, гиперактивностью на визуальные стимулы (любой зрительный стимул отвлекает внимание).

III. Нижнелатеральные отделы

Поражения доминантного полушария, приводящие к очагам в левой височной доле у правшей, проявляются симптомами транскортикальной сенсорной афазии. При очаге, расположенном в задних отделах височной области с вовлечением нижнего отдела теменной доли выпадает способность определять «наименование предметов» (амнестическая или номинальная афазия).

Поражение недоминантного полушария, помимо ухудшения невербальных мнестических функций, сопровождается ухудшением распознавания мимической эмоциональной экспрессии.

IV. Верхнелатеральные отделы

Поражение этой области (задний отдел верхней височной извилины, область Вернике) в доминантном полушарии приводит к утрате способности понимать речь («чистая» словесная глухота). В связи с этим выпадает контроль и над собственной речью: развивается сенсорная афазия. Иногда при поражении левого (доминантного по речи) полушария перцепция голоса и дискриминация фонем (идентификация фонем) больше нарушается на правое ухо, чем на левое.

Поражение этих отделов в недоминантном полушарии приводит к нарушению дискриминации невербальных звуков, их высоты и тональности (сенсорная амузия), а также к ухудшению тонкой дискриминации эмоциональной вокализации (сенсорная апросодия).

Билатеральные повреждения обеих первичных слуховых областей (извилина Гешли) может приводить к слуховой агнозии (корковой глухоте). Развивается слуховая агнозия.

Вовлечение зрительной петли (вокруг височного рога бокового желудочка) может вызывать контралатеральную верхнеквадрантную гемианопсию или полную гомонимную гемианопсию. Билатеральные повреждения с вовлечением затылочной ассоциативной коры может вызывать агнозию предметов.

Эстетическая оценка зрительно воспринимаемых объектов может нарушаться при повреждении правой височной доли.

V. Нелокализованные повреждения

Слуховые галлюцинации и комплексные зрительные галлюцинации (также как и обонятельные и вкусовые), а также вегетативные и респираторные симптомы в виде отчётливых клинических знаков наблюдаются в основном в картине ауры эпилептических припадков.

VI. Эпилептические феномены (главным образом нижнемедиальные).

Изменения личности и настроения в качестве стойких интериктальных проявлений у больных с височной эпилепсией отражают влияние либо основного заболевания, которое привело к повреждению височной доли, либо влияние эпилептических разрядов на глубокие лимбические структуры мозга. К таким изменениям относятся: избыточная аффектация, склонность к трансцедентальным переживаниям («космическое зрение»), склонность к детализации и обстоятельности, аффективная ригидность и параноидные идеи, гиперсексуальность, анормальная религиозность. При этом левополушарные очаги в большей степени вызывают идеаторные нарушения, а правополушарные – эмоционально-аффективные.

Иктальные проявления весьма разнообразны. Слуховые, обонятельные и вкусовые галлюцинации обычно являются начальным симптомом (аурой) эпилептического припадка. Обонятельная аура может быть также вызвана (реже) лобнодолевым припадком.

Зрительные галлюцинации здесь носят более сложный характер (deja vu и др.), чем при стимуляции зрительной (затылочной) коры.

Очень разнообразны височнодолевые парциальные комплексные припадки. Автоматизмы – неконвульсивные моторные проявления припадков – почти всегда сопровождаются нарушением сознания. Они могут быть персеверативными (больной повторяет ту активность, которую он начал до припадка) или проявляются новыми действиями. Автоматизмы могут быть классифицированы на простые (например, повторение таких элементарных движений как жевание и глотание) и интерактивные. Последние проявляются координированными актами, в которых отражается активное взаимодействие больного с окружающим.

Другим типом припадка является височно-долевой «синкоп». Последний проявляется падением больного как при обмороке (с или без типичной ауры височного припадка). Сознание обычно утрачивается и в постиктальном периоде больной, как правило, спутан или оглушен. В каждом из этих типов автоматизмов пациент амнезирует происходящее во время припадка. Судорожные разряды в таких приступах, как правило, распространяются за пределы височной доли, в которой они начались. Перед моторной активностью в припадке весьма характерен инициальный знак в виде типичного «остановившегося взгляда».

Эпилептические «дроп-атаки» также могут наблюдаться при парциальных припадках вневисочного происхождения или при первично-генерализованных припадках.

Иктальная речь нередко наблюдается при комплексных парциальных припадках. Более чем в 80 % случаев источник разрядов исходит при этом из недоминантной (правой) височной доли. Напротив, постиктальная афазия типична для фокусов в доминантной височной доле.

Дистонические позы в руке или в ноге, контралатеральной соответствующей височной доли, могут наблюдаться при комплексных парциальных припадках. Они предположительно обусловлены распространением судорожных разрядов на базальные ганглии.

Клонические джерки на лице нередко появляются ипсилатерально височному эпилептическому фокусу. Другие соматомоторные проявления височных припадков (тонические, клонические, постуральные), появляющиеся на последующих этапах течения припадка, указывают на иктальное вовлечение других структур головного мозга. Такие припадки часто становятся вторично генерализованными.

Изменения настроения или аффекта типичны для височных припадков. Наиболее частой эмоцией является страх, который может развиваться в качестве первого симптома припадка (типичен для вовлечения амигдалы). В таких случаях он сопровождается характерными вегетативными симптомами в виде бледности, тахикардии, гипергидроза, изменения зрачков и пилоэрекции. Сексуальное возбуждение иногда появляется на ранних фазах припадка.

Содержание сознания в припадке может нарушаться по типу deja vu, форсированного мышления, деперсонализации и нарушения перцепции времени (иллюзия ускоренного или замедленного течения событий).

Всё вышеизложенное можно суммировать и иным способом, указав сначала перечень основных неврологических синдромов повреждения височных долей, а затем перечислив эпилептические феномены, характерные для этой локализации.

А. Перечень синдромов, выявляемых при повреждении правой, левой и обеих височных долей.

I. Любая (правая или левая) височная доля.

- Нарушение обонятельной идентификации и дискриминации

- Парез контралатеральной нижней части лица при спонтанной улыбке

- Дефект поля зрения особенно в виде гомонимной неконгруентной верхнеквадрантной гемианопсии.

- Увеличение слухового порога на высокочастотные звуки и слуховое невнимание (inattention) на контралатеральное ухо.

- Снижение сексуальной активности.

II. Недоминантная (правая) височная доля.

- Ухудшение невербальных мнестических функций

- Ухудшение дискриминации невербальных звуков, их высоты и тональности, ухудшение дискриминации эмоциональной вокализации.

- Ухудшение дискриминации обонятельных стимулов.

- Дефект зрительного восприятия.

III. Доминантная (левая) височная доля.

- Ухудшение вербальной памяти

- Ухудшение идентификации фонем, особенно правым ухом

- Дисномия (dysnomia).

IV. Обе височные доли.

- Глобальная амнезия

- Синдром Клювера-Бюси

- Зрительная агнозия

- Корковая глухота.

- Слуховая агнозия.

В. Эпилептические феномены, характерные для височной локализации эпилептического фокуса.

I. Передний полюс и внутренняя часть (включая гиппокамп и амигдалу) височной доли.

- Эпигастральный дискомфорт

- Тошнота

- Инициальный «остановившийся взгляд»

- Простые (оральные и другие) автоматизмы

- Вегетативные проявления (бледность, приливы, урчание в животе, расширение зрачков и др.). Чаще встречаются при эпилептическом очаге в правой височной доле.

- Страх или паника

- Спутанность сознания

- Deja vu.

- Вокализация.

- Остановка дыхания.

II. Задняя и боковая часть височной доли.

- Изменения настроения

- Слуховые галлюцинации

- Зрительные пространственные галлюцинации и иллюзии.

- Иктальная и постиктальная афазия.

- Текущая иктальная речь (обычно при фокусе в недоминантном полушарии).

- Иктальная или постиктальная дезориентация.

- Иктальная остановка речи (эпилептический фокус в нижней височной извилине доминантного полушария).

III. Нелокализуемые эпилептические очаги в височной доле.

- Дистонические позы в противоположных конечностях

- Уменьшение двигательной активности в противоположных конечностях во время автоматизма.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

Источник

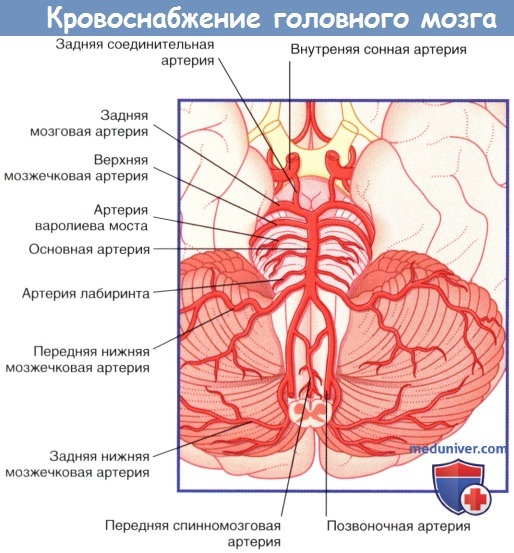

Кровоснабжение головного мозга и артерии головного мозга

Работа мозга полностью зависит от его непрерывного снабжения кровью, обогащенной кислородом. Контроль доставки крови происходит за счет способности мозга улавливать колебания давления в основных источниках его кровоснабжения – внутренней сонной и позвоночной артериях. Контроль напряжения кислорода в артериальной крови обеспечивает хемочувствительная зона продолговатого мозга, рецепторы которой реагируют на изменение концентрации газов дыхательной смеси во внутренней сонной артерии и спинномозговой жидкости. Регулирующие кровоснабжение мозга механизмы устроены тонко и совершенно, однако в случае повреждения или окклюзии артерий эмболом они становятся неэффективными.

а) Кровоснабжение передних отделов мозга. Кровоснабжение полушарий мозга осуществляют две внутренние сонные артерии и основная (базилярная) артерия.

Внутренние каротидные артерии через крышу пещеристого синуса проникают в субарахноидальное пространство, где отдают три ветви: глазную артерию, заднюю соединительную артерию и переднюю артерию сосудистого сплетения, а затем разделяются на переднюю и среднюю мозговые артерии.

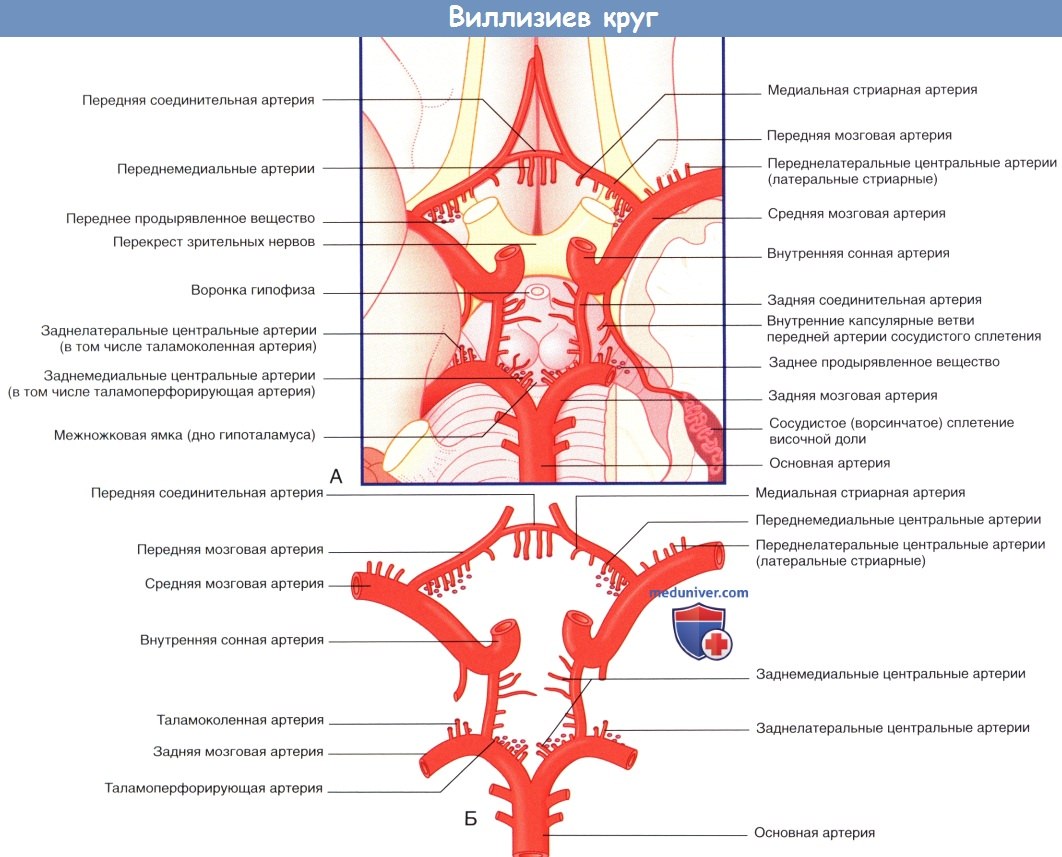

Основная артерия на верхней границе варолиева моста разделяется на две задние мозговые артерии. Артериальный круг головного мозга – виллизиев круг -формируется за счет анастомоза задней мозговой и задней соединительной артерий с обеих сторон и анастомоза двух передних мозговых артерий с помощью передней соединительной артерии.

Кровоснабжение сосудистого сплетения бокового желудочка обеспечивают передняя артерия сосудистого сплетения (ветвь внутренней сонной артерии) и задняя артерия сосудистого сплетения (ветвь задней мозговой артерии).

Артерии, составляющие виллизиев круг, образуют десятки тонких центральных (перфорирующих) ветвей, которые проникают в мозг через переднее продырявленное вещество вблизи перекреста зрительных нервов и через заднее продырявленное вещество позади сосцевидных тел. (Эти обозначения применимы для образований, расположенных на вентральной поверхности мозга, а также для небольших отверстий, образованных при прохождении многочисленных артерий, кровоснабжающих эти области.) Существует несколько классификаций перфорирующих артерий, однако условно их разделяют на короткие и длинные перфорирующие ветви.

(А) Мозг и структуры виллизиева круга (вид снизу). Левая височная доля частично удалена (в правой части изображения), чтобы показать сосудистое сплетение, расположенное в нижнем роге бокового желудочка.

(А) Мозг и структуры виллизиева круга (вид снизу). Левая височная доля частично удалена (в правой части изображения), чтобы показать сосудистое сплетение, расположенное в нижнем роге бокового желудочка.

(Б) Артерии, образующие виллизиев круг. Продемонстрированы четыре группы центральных ветвей. Таламоперфорирующие артерии относят к заднемедиальной группе, таламоколенчатые артерии – к заднелатеральной группе.

Учебное видео анатомии сосудов Виллизиева круга

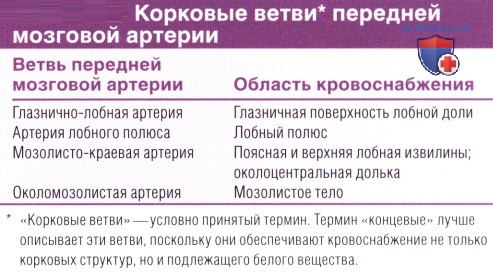

Правое полушарие (вид с медиальной стороны).

Правое полушарие (вид с медиальной стороны).

Изображены корковые ветви трех мозговых артерий и кровоснабжаемые ими отделы.

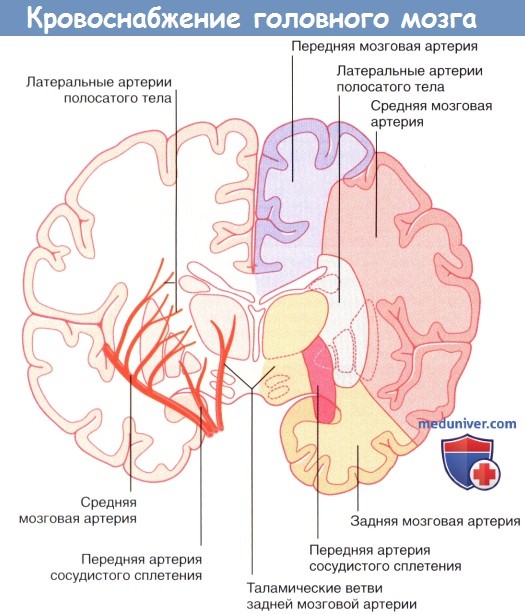

Короткие центральные ветви берут начало от всех артерий виллизиева круга, а также от двух артерий сосудистых сплетений и обеспечивают кровоснабжение зрительного нерва, перекреста зрительных нервов, зрительного проводящего пути и гипоталамуса. Длинные центральные ветви начинаются от трех мозговых артерий и кровоснабжают таламус, полосатое тело и внутреннюю капсулу. К ним относят также артериальные ветви полосатого тела (чечевицеобразно-полосатые артерии), отходящие от передней и средней мозговых артерий.

1. Передняя мозговая артерия. Передняя мозговая артерия проходит на медиальную поверхность полушарий головного мозга над перекрестом зрительных нервов. Затем она огибает колено мозолистого тела, что позволяет с легкостью идентифицировать его при каротидной ангиографии (см. далее). Вблизи передней соединительной артерии передняя мозговая артерия отдает ветвь, образуя медиальную артерию полосатого тела, также известную как возвратная артерия Гюбнера. Функция этой артерии – кровоснабжение внутренней капсулы и головки полосатого тела.

Корковые ветви передней мозговой артерии кровоснабжают медиальную поверхность полушарий мозга на уровне теменно-затылочного борозды. Ветви этой артерии пересекаются в области лобной и латеральной поверхностей полушарий мозга.

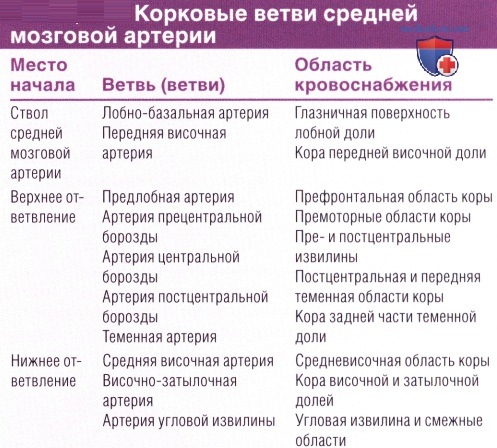

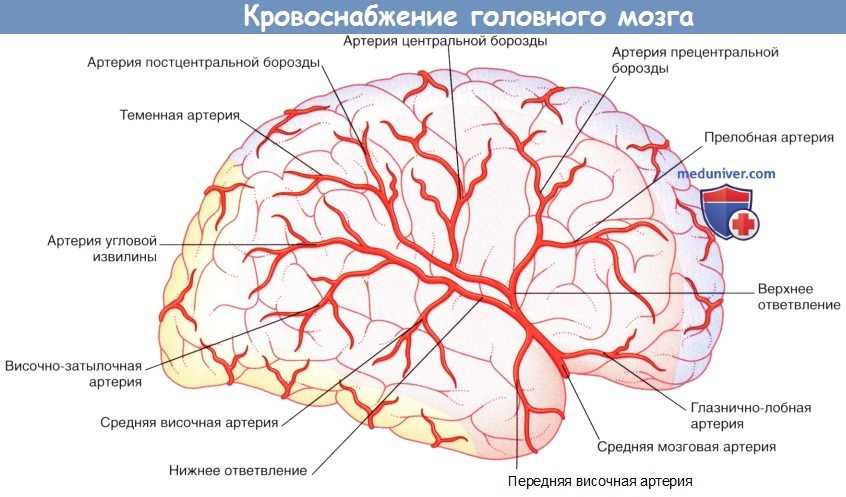

2. Средняя мозговая артерия. Средняя мозговая артерия – наиболее крупная из ветвей внутренней сонной артерии, принимающая 60-80 % ее кровотока. Отходя от внутренней сонной артерии, средняя мозговая артерия сразу же отдает центральные ветви, а затем в глубине латеральной борозды направляется к поверхности островка мозга, где разветвляется на верхнюю и нижнюю части. Верхние ветви обеспечивают кровоснабжение лобной и теменной долей, а нижние – теменной и височной долей, а также средней части зрительной лучистости. Названия ветвей средней мозговой артерии и кровоснабжаемых ими отделов указаны в таблице ниже. Средняя мозговая артерия кровоснабжает 2/3 латеральной поверхности мозга.

В состав центральных ветвей средней мозговой артерии входят латеральные артерии полосатого тела, кровоснабжающие полосатое тело, внутреннюю капсулу и таламус. Окклюзия одной из латеральных артерий полосатого тела приводит к развитию классических проявлений инсульта («чистой» моторной гемиплегии). В этом случае происходит повреждение корково-спинномозгового проводящего пути в задней ножке внутренней капсулы, вызывающее контралатеральную гемиплегию (паралич мышц верхней и нижней конечностей, а также нижней части лица на стороне, противоположной поражению). Обратите внимание: полная информация о кровоснабжении внутренней капсулы представлена в отдельной статье на сайте.

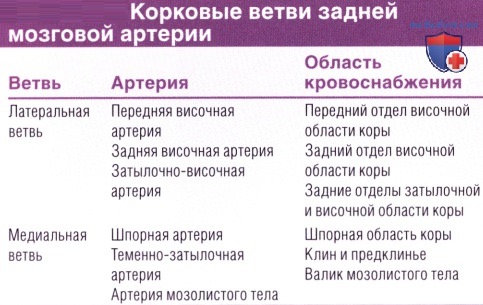

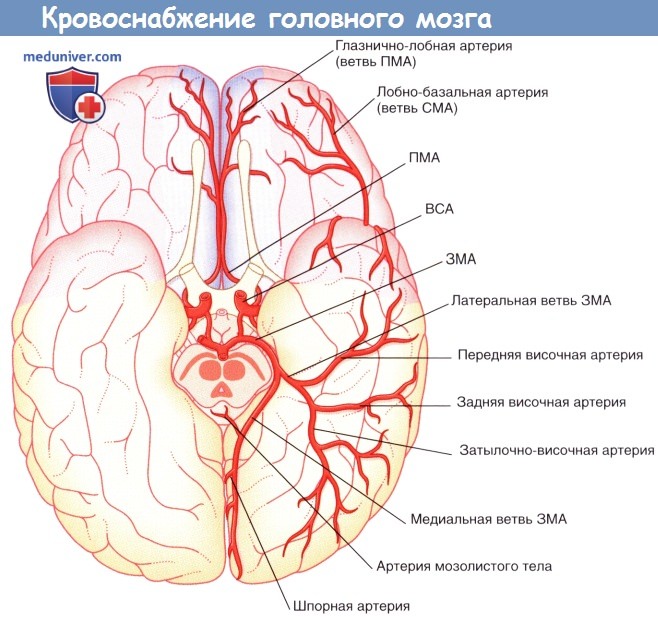

3. Задняя мозговая артерия. Две задние мозговые артерии – конечные ветви основной артерии. Однако в эмбриональном периоде задние мозговые артерии отходят от внутренней сонной артерии, в связи с чем у 25 % людей внутренняя сонная артерия в виде крупной задней соединительной артерии остается основным источником кровоснабжения мозга с одной или обеих сторон.

Недалеко от места отхождения от основной артерии задняя мозговая артерия разделяется и образует ветви, направляющиеся к среднему мозгу, заднюю артерию сосудистого сплетения, кровоснабжающую сосудистое сплетение бокового желудочка, а также центральные ветви, проходящие через заднее продырявленное вещество. Затем задняя мозговая артерия огибает средний мозг в сопровождении зрительного проводящего пути и обеспечивает снабжение кровью валика мозолистого тела, а также затылочной и теменной долей. Названия корковых ветвей и кровоснабжаемых ими отделов указаны в таблице ниже.

Центральные перфорирующие ветви задней мозговой артерии – таламоперфорирующие и таламо-коленчатые артерии – обеспечивают кровоснабжение таламуса, субталамического ядра и зрительной лучистости.

Обратите внимание: полная информация о центральных ветвях задней мозговой артерии представлена в таблице ниже.

Правое полушарие (вид сбоку). Показаны корковые ветви и отделы кровоснабжения трех мозговых артерий.

Правое полушарие (вид сбоку). Показаны корковые ветви и отделы кровоснабжения трех мозговых артерий.  Схематичное изображение отделов кровоснабжения средней мозговой артерии, задней мозговой артерии и передней артерии сосудистого сплетения.

Схематичное изображение отделов кровоснабжения средней мозговой артерии, задней мозговой артерии и передней артерии сосудистого сплетения.

Передняя артерия сосудистого сплетения начинается от внутренней сонной артерии.  Полушария мозга (вид снизу). Показаны корковые ветви и отделы кровоснабжения трех мозговых артерий.

Полушария мозга (вид снизу). Показаны корковые ветви и отделы кровоснабжения трех мозговых артерий.

ПМА, СМА, ЗМА – передняя, средняя и задняя мозговые артерии соответственно. ВСА – внутренняя сонная артерия.

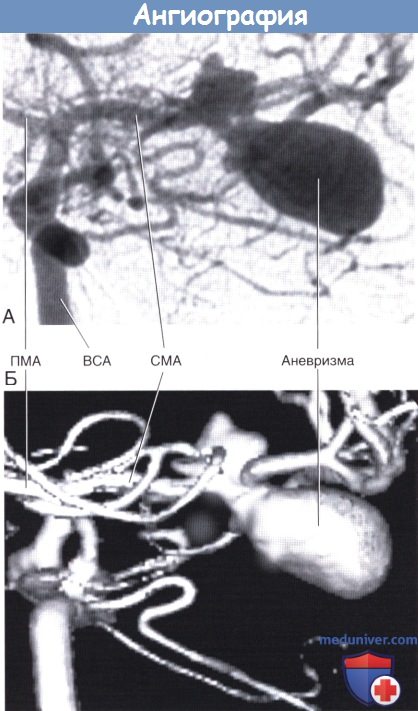

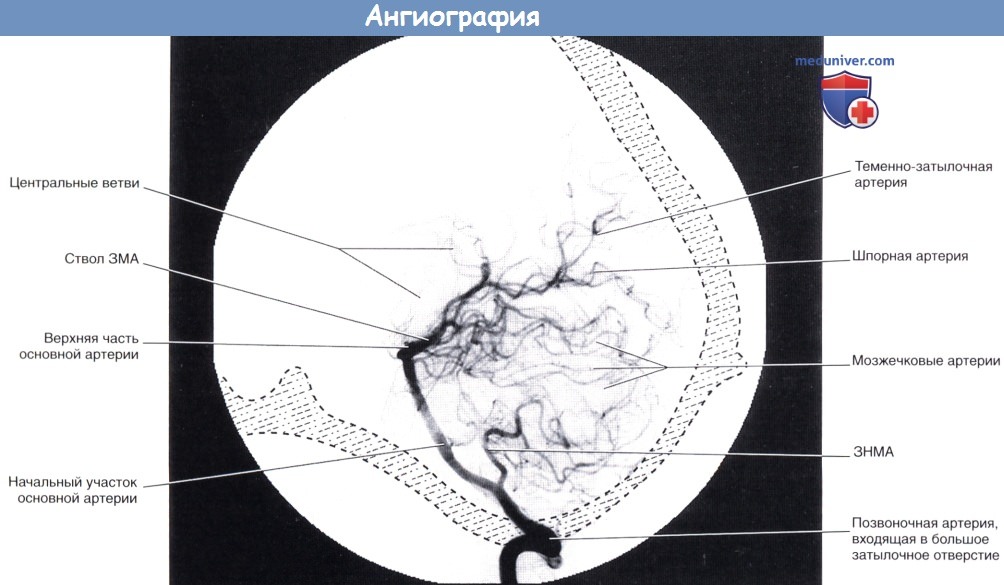

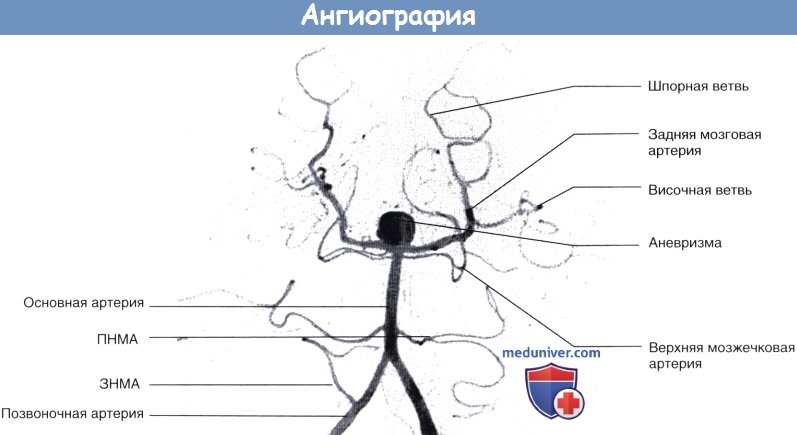

4. Нейроангиография. Артерии и вены мозга можно визуализировать под общим обезболиванием при серийном ангиографическом исследовании (с промежутками 2 с), следующим за быстрым (болюсным) введением рентгеноконтрастного вещества во внутреннюю сонную или позвоночную артерию. Контрастное вещество распространяется по артериям, капиллярам и венам мозга в течение приблизительно 10 секунд Во время артериальной фазы каротидной или вертебральной ангиографии можно получить соответствующие ангиограммы. Улучшить визуализацию сосудов в артериальную или венозную фазу исследования позволяет субтракция («удаление») изображения черепа в результате наложения его позитивных и негативных изображений.

Относительно недавно стали применять трехмерную ангиографию, при которой исследование проводят из двух незначительно различающихся проекций. Кроме того, изображения внутричерепных и внечерепных сосудов можно получить при помощи магнитно-резонансной ангиографии (MPA). МРА в качестве неинвазивного метода диагностики применяется достаточно широко, в том числе в качестве альтернативы традиционной рентгеноконтрастной ангиографии.

Артериальные фазы каротидных ангиограмм показаны на рисунках ниже.

На отдельном рисунке ниже показана паренхиматозная фаза ангиографии: контрастное вещество распространяется в просвете тонких концевых ветвей передней и средней мозговых артерий, кровоснабжающих паренхиму мозга (кору и подлежащее белое вещество) и частично анастомозирующих на поверхности полушарий.

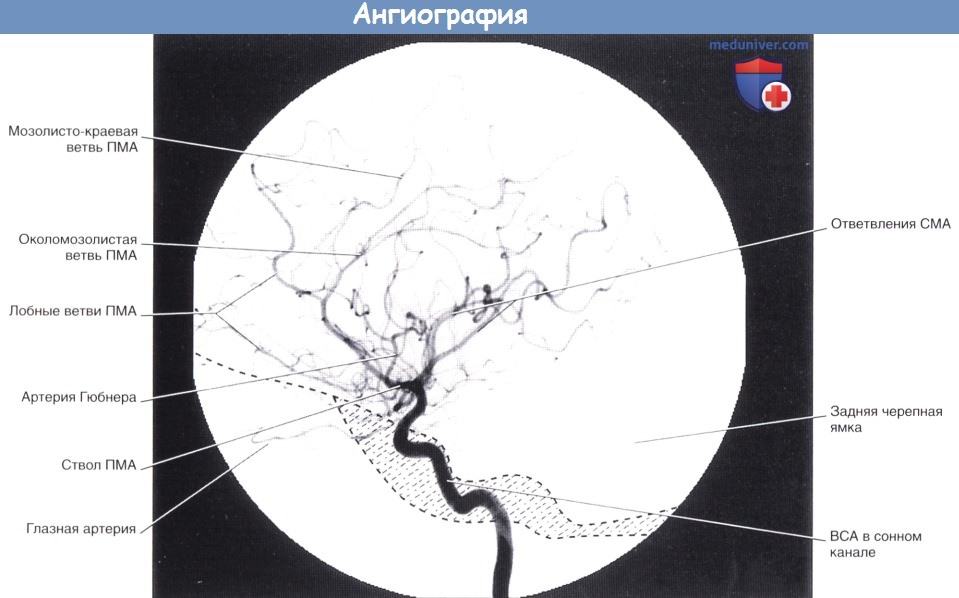

Артериальная фаза каротидной ангиографии (латеральная проекция).

Артериальная фаза каротидной ангиографии (латеральная проекция).

Введенное во внутреннюю сонную артерию (ВСА) контрастное вещество проходит через переднюю и среднюю мозговые артерии (ПМА и СМА соответственно).

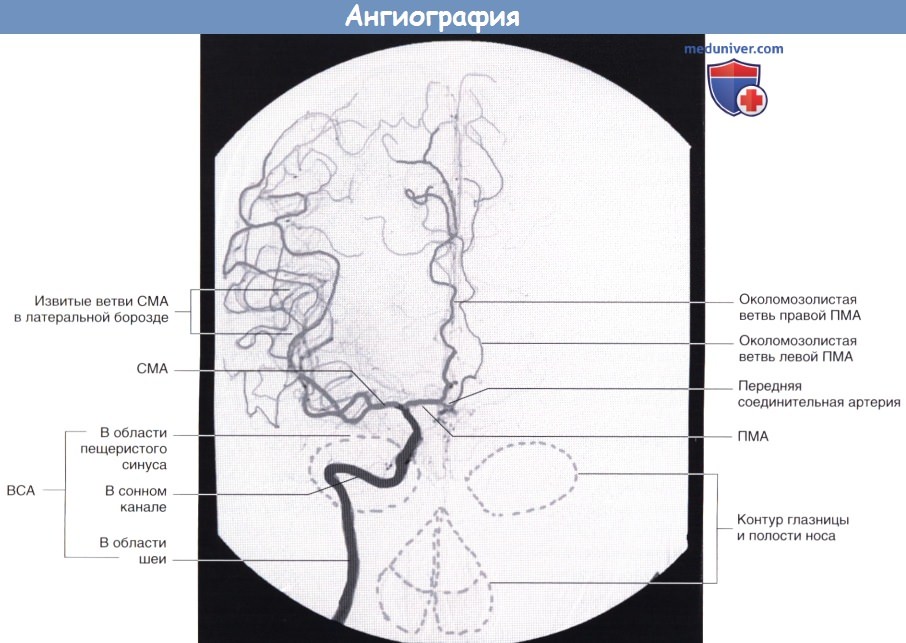

Область основания черепа схематически заштрихована.  Артериальная фаза каротидной ангиографии справа (переднезадняя проекция).

Артериальная фаза каротидной ангиографии справа (переднезадняя проекция).

Обратите внимание на перфузию части левой передней мозговой артерии (ПМА) за счет передней соединительной артерии.

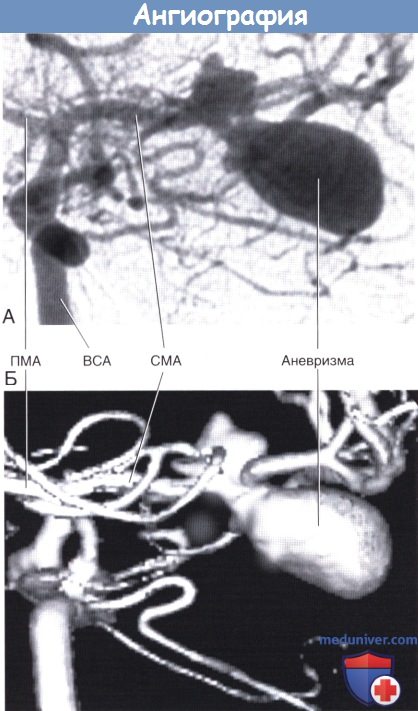

ВСА – внутренняя сонная артерия. СМА – средняя мозговая артерия.  (А) Фрагмент каротидной ангиограммы (переднезадняя проекция).

(А) Фрагмент каротидной ангиограммы (переднезадняя проекция).

Показана аневризма средней мозговой артерии. (Б) Фрагмент трехмерного изображения той же области.

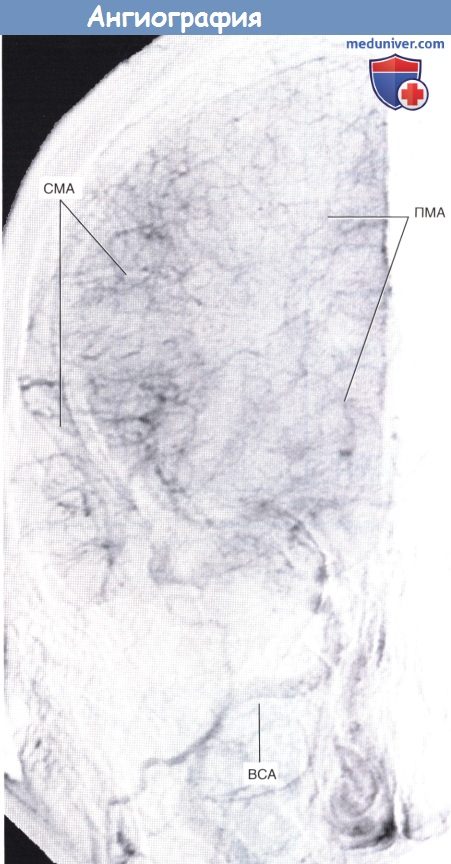

ПМА, СМА – передняя и средняя мозговые артерии соответственно. ВСА – внутренняя сонная артерия.  Паренхиматозная фаза каротидной ангиографии (переднезадняя проекция).

Паренхиматозная фаза каротидной ангиографии (переднезадняя проекция).

ПМА, СМА – передняя и средняя мозговые артерии соответственно. ВСА – внутренняя сонная артерия.

б) Кровоснабжение задних отделов мозга. Кровоснабжение ствола мозга и мозжечка осуществляют позвоночные и основные артерии, а также их ветви.

Две позвоночные артерии отходят от подключичных артерий и поднимаются вертикально через поперечные отростки шести верхних шейных позвонков, а затем через большое затылочное отверстие проникают в череп. В полости черепа правая и левая позвоночные артерии сливаются в области нижней границы варолиева моста, образуя основную артерию. Основная артерия направляется вверх в базилярной части варолиева моста и у его переднего края делится на две задние мозговые артерии.

Ветви первого порядка, отходящие от позвоночных и основной артерий, обеспечивают кровоснабжение ствола мозга.

1. Ветви позвоночной артерии. Задняя нижняя мозжечковая артерия кровоснабжает боковые поверхности продолговатого мозга, а затем формирует ветви, идущие к мозжечку. Передняя и задняя спинномозговые артерии обеспечивают кровоснабжение вентральной и дорсальной частей продолговатого мозга соответственно, а затем направляются вниз через большое затылочное отверстие.

2. Ветви основной артерии. Передняя нижняя мозжечковая и верхняя мозжечковые артерии кровоснабжают боковые поверхности варолиева моста, а затем формирует ветви, идущие к мозжечку. Передняя нижняя мозжечковая артерия отдает ветвь, кровоснабжающую внутреннее ухо,- артерию лабиринта.

Кровоснабжение медиальной части варолиева моста обеспечивают приблизительно 12 артерий варолиева моста.

Кровоснабжение среднего мозга обеспечивают задние мозговые и задние соединительные артерии, посредством которых задние мозговые артерии образуют анастомоз с внутренней сонной артерией.

Кровоснабжение задних отделов мозга.

Кровоснабжение задних отделов мозга.  Вертебральная ангиография (латеральная проекция).

Вертебральная ангиография (латеральная проекция).

Контрастное вещество введено в левую позвоночную артерию.

Артерии, кровоснабжающие верхнюю часть мозжечка, в некоторых отделах не видны за счет лежащих выше задних теменных ветвей задней мозговой артерии.

ЗМА – задняя мозговая артерия. ЗНМА-задняя нижняя мозжечковая артерия.  Вертебральная ангиография (вид сверху и спереди).

Вертебральная ангиография (вид сверху и спереди).

Показаны сосуды вертебробазилярного бассейна. Обратите внимание на крупную аневризму основной артерии в области бифуркации.

Клинически эта ситуация проявлялась постоянными головными болями.

ПНМА – передняя нижняя мозжечковая артерия. ЗИМА – задняя нижняя мозжечковая артерия.

в) Резюме. Артерии. Передняя соединительная артерия, две передние мозговые артерии, внутренняя сонная артерия, две задние соединительные артерии и две задние мозговые артерии образуют виллизиев круг.

От передней мозговой артерии отходит медиальная артерия полосатого тела (возвратная артерия Гюбнера), которая направляется к передненижней части внутренней капсулы, а затем огибает мозолистое тело и обеспечивает кровоснабжение медиальной поверхности полушарий мозга на уровне теменно-затылочной борозды, перекрещиваясь на латеральной поверхности.

Средняя мозговая артерия проходит в латеральной борозде и обеспечивает кровоснабжение 2/3 латеральной поверхности полушарий мозга. В состав центральных ветвей средней мозговой артерии входит латеральная артерия полосатого тела, кровоснабжающая верхний участок внутренней капсулы

Задняя мозговая артерия начинается от основной артерии и обеспечивает кровоснабжение валика мозолистого тела, а также затылочных и височных отделов коры полушарий.

Позвоночные артерии проходят через большое затылочное отверстие и обеспечивают кровоснабжение спинного мозга, задненижней части мозжечка, продолговатого мозга. Затем позвоночные артерии объединяются и формируют основную артерию, которая кровоснабжает передненижние и верхние отделы мозжечка, варолиев мост, внутреннее ухо. После этого основная артерия, разделяясь, образует задние мозговые артерии.

– Также рекомендуем “Вены и венозный отток от головного мозга”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 10.11.2018

Источник