Сосуды располагаются в камбии древесине

Стебель

Стебель – это каркас, центральная опора растения, соединяющая его подземные и надземные части. Основные функции стебля:

1) опорная – поддерживает листья, цветки, плоды, почки и развивающиеся из них боковые побеги;

2) проводящая – осуществляет транспортировку веществ между листом и корнем;

На самой верхушке стебля имеется точка роста, которая представлена образовательной тканью. Стебель и каждый его боковой побег имеют конусы нарастания. В точке роста клетки постоянно делятся, образуя новые. Благодаря верхушечной почке растение растет вверх, а боковые почки формируют крону.

По направлению роста стебли бывают прямостоячими (тополь, сосна, береза, пшеница и др.), стелющимися (вербейник монетчатый), лазящими (лианы), ползучими (живучка ползучая, земляника), вьющимися (вьюнок, хмель) (рис.1).

Рис.1 Типы стеблей

Внутреннее строение стебля

На продольном срезе ствола дерева можно рассмотреть его внутреннее строение. Он состоит из 4 слоев: коры, камбия, древесины и сердцевины (рис.2).

Рис.2 Внутреннее строение стебля

Кора – самый наружный слой ствола. Она состоит из слоев кожицы, пробки и луба.

Молодые побеги снаружи покрыты тонкой прозрачной кожицей (эпидермис). С возрастом кожицу заменит пробка. Клетки пробки мертвые, с толстыми оболочками. Они заполнены воздухом. Это надежно защищает растения от неблагоприятных условий окружающей среды. В коре расположены чечевички. Они хорошо заметны на молодых побегах деревьев как черточки или небольшие бугорки. Через межклетники в чечевичках осуществляется газообмен. Под пробкой находится лубяной слой. Лубяные волокна придают стеблям гибкость и прочность. По ситовидным трубкам луба идет передача растворов органических веществ от листьев ко всем частям растения.

Камбий – это слой, расположенный под корой, между лубом и древесиной. Если снять кору с молодого побега, повреждаются оболочки клеток камбия. Потрогав рукой поврежденное место, можно ощутить липкую влагу. Клетки образовательной ткани камбия делятся и откладываются в сторону древесины (больше) и луба (меньше). Прирост древесины за год по толщине стебля называют годичным кольцом (рис.3). В период листопада деление и рост клеток камбия прекращаются. Весной с появлением листьев функции камбия возобновляются. Камбиальное кольцо образуется у деревьев в самом начале формирования стебля. Следовательно, рост стебля в толщину связан с делением клеток камбия.

Рис.3 Образование годовых колец

Древесина (ксилема) залегает под камбием к центру от луба (флоэма). Она занимает большую часть побега. Проводящую функцию в древесине выполняют сосуды и трахеиды. По ним в восходящем потоке – от подземных органов к надземным – идет передача воды и растворенных в ней питательных веществ (минеральных и органических). Узкие длинные клетки, соединяясь, образуют сосуд. Оболочки между члениками сосуда разрушаются, и он становится похож на трубку, по которой движется вода. То есть в сосудах древесины нет перегородок, как в ситовидных трубках луба.

Древесина состоит из сосудов, волокон и живых клеток.

Ежегодно из камбия откладывается новый слой древесины. На поперечном спиле дерева видны чередующиеся кольца более светлой и темной древесины. Подсчитав их число, можно определить возраст дерева. На процесс образования и толщину годовых колец влияют условия окружающей среды (рельеф местности, количество влаги, ветер, лесные пожары и др). Узкие годовые кольца свидетельствуют о засушливом лете, а широкие о дождливом (рис.4).

Рис.4 Влияние условий окружающей среды на образование годовых колец

Сердцевина – центральная часть стебля. Она образована рыхлой паренхимной запасающей тканью. У некоторых видов растений она содержит млечники, смоляные и эфиромасляные ходы. Паренхимные клетки сердцевины запасают питательные вещества. Лубяные и древесные волокна усиливают опорные качества стебля.

Проводящие ткани луба и древесины пересекаются лубо-древесными лучами. Они соединяют все слои стебля друг с другом. По ним питательные вещества доставляются из луба в древесину, из древесины – в луб. В клетках лучей откладываются запасные вещества.

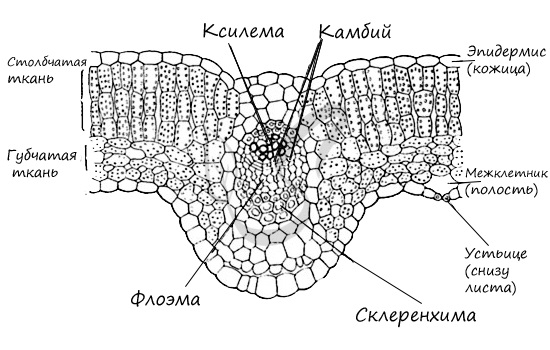

Передача веществ по стеблю осуществляется по проводящей системе, состоящей из ксилемы и флоэмы. Ксилема транспортирует жидкость из корней к листьям, а флоэма доставляет питательные вещества, образованные в листьях, в корни и другие части растения. Вода и растворенные в ней минеральные соли, поглощенные корневой системой, поднимаются в надземные органы по сосудам древесины (ксилемы). В процессе фотосинтеза в листьях растений вырабатываются питательные вещества. Растворяясь в воде, они переносятся от листьев во все части растения по ситовидным трубкам луба (флоэма) (рис.5).

Рис.5 Проводящая система стебля

Стебель – осевая часть растения, ее каркас. Он выполняет опорную и проводниковую функции. Стебли деревьев состоят из 3 слоев: кора (защита и проведение органических веществ по лубу вниз), древесина (прочность и проведение воды от корня вверх) и сердцевина (запас питательных веществ). Рост стебля в длину происходит за счет почки роста на верхушке, у боковых побегов – конуса нарастания; а в толщину за счет камбия – образовательной ткани между корой и древесиной.

Многообразие и видоизменения побегов

Тест на тему: “Стебель”

Проверочное тестовое задание включает в себя вопросы с одним и несколькими правильными ответами

Источник

Главные разрезы и части ствола

В связи с различием строения и свойств в разных структурных направлениях древесину изучают на трех главных разрезах: поперечном, радиальном и тангенциальном (рис. 1). Плоскость поперечного разреза проходит перпендикулярно к оси ствола; радиального – вдоль оси ствола через сердцевину; тангенциального – вдоль оси ствола на том или ином расстоянии от сердцевины.

На поперечном разрезе можно выделить три основные части ствола: сердцевину, древесину и кору (рис. 2). Сердцевина имеет вид темного пятнышка диаметром 2-5 мм, состоит из мягких рыхлых тканей и расположена примерно в центре поперечного сечения ствола. Древесина занимает большую часть объема ствола и располагается между сердцевиной и корой. Кора покрывает ствол сплошным кольцом. В коре различают два слоя: наружный – корка, предохраняющий ткани ствола от резких перепадов температуры, механических повреждений, и внутренний – луб, непосредственно прилегающий к камбию (живой образовательной ткани). По лубу проходит вода с органическими питательными веществами, образующимися в листьях.

Макростроение древесины

Ядро и заболонь. У многих пород центральная часть ствола окрашена темнее наружной. Темноокрашенную часть называют я д р о м, а более светлую, периферическую – заболонью (рис. 2). Ядро и заболонь отличаются не только по цвету. Древесина заболони в свежесрубленном состоянии содержит большее количество влаги, чем древесина ядра. Граница между ядром и заболонью может быть резкой или размытой, а сама заболонь – широкой или узкой.

Породы, имеющие ядро, называются ядровыми. Из хвойных к ним относятся: сосна, кедровые сосны, лиственница, тис, можжевельник; из лиственных: дуб, ясень, вяз, белая акация, тополь, грецкий орех и др. Остальные породы, у которых древесина одинаково окрашена по всей ширине ствола, называются безъядровыми. Ядра не имеют: ель, пихта, береза, осина, граб, бук, липа, самшит и др. Однако у некоторых безъядровых пород (береза, ольха, клен, бук и пр.) иногда наблюдается потемнение центральной части ствола. Такую темноокрашенную зону называют ложным ядром (см. «Пороки древесины»).

Годичные слои. На поперечном разрезе ствола видны концентрические окружности, представляющие собой ежегодный прирост древесины. Эти окружности называются годичными слоями (рис. 3). На радиаль-ном разрезе они имеют вид продольных полос, на тангенциальном – извилистых линий Ц-образного вида. Каждый годичный слой состоит из двух частей: внутренней, расположенной ближе к сердцевине, светлой и мягкой, – ранней древесины и наружной, примыкающей к коре, темной и твердой, – поздней древесины (рис. 3). Различие между ранней и поздней древесиной четко выражено у хвойных и некоторых лиственных пород.

Сердцевинные лучи и сердцевинные повторения. На поперечном разрезе некоторых лиственных пород хорошо заметны светлые, блестящие или матовые линии, направленные от сердцевины к коре по радиусам – сердцевинные лучи (рис. 4). На радиальном разрезе они имеют вид блестящих темных или светлых горизонтальных полосок, лент. На тангенциальном – сердцевинные лучи видны как короткие продольные линии, штрихи или чечевицеобразные черточки. В зависимости от породы сердцевинные лучи бывают широкие или узкие (ширина лучей определяется на поперечном разрезе). Широкие сердцевинные лучи хорошо видны невооруженным глазом у дуба, бука, платана. Узкие, трудно обнаруживаемые лучи имеются у древесины липы, клена, вяза, и др.; очень узкие, совсем не видимые невооруженным глазом, имеют хвойные породы и некоторые лиственные. У ольхи, граба и орешника узкие лучи иногда сближаются в пучки и образуют так называемые ложноширокие сердцевинные лучи. Такие лучи, в отличие от настоящих, матовые, и их ширина уменьшается от центра ствола к периферии.

У некоторых лиственных пород (береза, ольха, клен, ива, осина, груша, рябина) на продольных разрезах древесины видны буроватые или коричневатые узкие полоски, черточки, пятнышки, по виду напоминающие сердце- вину (рис. 5). Эти образования называются сердцевинными повторениями. Чаще всего они встречаются в нижней части ствола. У березы, ольхи, груши сердцевинные повторения встречаются настолько часто, что могут служить диагностическим признаком породы.

Сосуды. В древесине лиственных пород на поперечном разрезе видны отверстия, представляющие собой сечения сосудов – трубок, каналов, предназначенных для проведения воды. По величине сосуды делят на крупные, хорошо видимые невооруженным глазом, и мелкие, не различимые невооруженным глазом.

У кольцесосудистых лиственных пород крупные сосуды располагаются в ранней древесине, образуя на поперечном разрезе хорошо заметное сплошное кольцо сосудов (рис. 6). Скопление мелких сосудов у этих пород образует следующие виды группировок: радиальная – светлые радиальные полосы (рис. 6, а – дуб, каштан); тангенциальная – светлые волнистые линии, параллельные границе годичного слоя (рис.6, б – ильм, вяз, бархатное дерево); светлые точки или черточки (рис. 6, в – ясень, фисташка, белая акация).

У рассеяннососудистых лиственных пород крупные и мелкие сосуды равномерно распределены по годичному слою (рис. 6, г – береза, бук, граб, осина, липа, ольха, клен и др.). На радиальном и тангенциальном разрезах сосуды имеют вид продольных бороздок.

Смоляные ходы. В древесине некоторых хвойных пород (сосна, кедровые сосны, лиственница, ель) имеются вертикальные смоляные ходы – каналы, наполненные смолой. На поперечном разрезе смоляные ходы заметны в виде светлых точек, расположенных в поздней древесине годичных слоев (рис. 7); на продольных – в виде темных штрихов, направленных вдоль оси ствола. Горизонтальные смоляные ходы, проходящие в сердцевинных лучах, можно обнаружить только под микроскопом на тангенциальном разрезе. Размер и количество смоляных ходов зависят от породы древесины. У сосны и кедровых сосен они крупные и многочисленные, у лиственницы, ели – мелкие и малочисленные. В древесине пихты, тиса и можжевельника смоляных ходов нет.

Источник

Helianthus в разделе. Клетки сосудистого камбия (F) делятся, образуя снаружи флоэму, расположенную под крышкой пучка (E), и ксилему (D) внутри. Большая часть сосудистого камбия находится здесь в сосудистых пучках (овалы флоэмы и ксилемы вместе), но он начинает соединять их, как в точке F между пучками.

сосудистый камбий является основным наростом. ткань стеблей и корней многих растений, в частности двудольных , таких как лютики и дубы, голосеменные , например сосны, а также некоторых сосудистые растения . Он образует вторичную ксилему внутрь, к сердцевине и вторичную флоэму кнаружи, к коре .

. У травянистых растений он встречается в сосудистых пучках, которые часто расположены как бусы на ожерелье, образующие прерывистое кольцо внутри стебля. У древесных растений он образует цилиндр неспециализированных клеток меристемы в виде непрерывного кольца, из которого вырастают новые ткани. В отличие от ксилемы и флоэмы, он не переносит воду, минералы или пищу через растение. Другие названия сосудистого камбия : основной камбий , древесный камбий или двусторонний камбий .

Возникновение

Сосудистые камбии встречаются в двудольные и голосеменные , но не однодольные , у которых обычно отсутствует вторичный рост. Некоторые типы листьев также имеют сосудистый камбий. У двудольных и голосеменных деревьев сосудистый камбий – очевидная линия, разделяющая кору и древесину; у них также есть пробка камбий . Для успешной прививки сосудистые камбии подвоя и привоя должны быть выровнены, чтобы они могли расти вместе.

Структура и функции

Камбий, находящийся между первичной ксилемой и первичной флоэмой, называется внутрипучковым камбием (внутри сосудистых пучков). Во время вторичного роста клетки медуллярных лучей на линии (как видно на срезе; в трех измерениях это лист) между соседними сосудистыми пучками становятся меристематическими и образуют новый межпучковой камбий (между сосудистыми пучками). . Таким образом, внутрипучковая и межпучковая камбия соединяются, образуя кольцо (в трех измерениях, трубку), которое разделяет первичную ксилему и первичную флоэму, камбиевое кольцо. Сосудистый камбий производит вторичную ксилему внутри кольца и вторичную флоэму снаружи, раздвигая первичную ксилему и флоэму.

Сосудистый камбий обычно состоит из двух типов клеток:

- веретенообразных инициалов (высоких, ориентированных в осевом направлении)

- лучевых инициалов (меньших и округлых до угловатых по форме)

Поддержание формы камбиальная меристема

Сосудистый камбий поддерживается сетью взаимодействующих сигнальных петель обратной связи. В настоящее время как гормоны, так и короткие пептиды идентифицированы как носители информации в этих системах. В то время как аналогичная регуляция происходит в других растениях меристемах , камбиальная меристема получает сигналы от обеих сторон ксилемы и флоэмы для меристемы. Сигналы, поступающие извне меристемы, снижают активность внутренних факторов, что способствует пролиферации и дифференцировке клеток.

Гормональная регуляция

фитогормоны , которые участвуют в активности камбия сосудов это ауксины , этилен , гиббереллины , цитокинины , абсцизовая кислота и, вероятно, еще предстоит открыть. Каждый из этих растительных гормонов жизненно важен для регуляции камбиальной активности. Сочетание различных концентраций этих гормонов очень важно для метаболизма растений.

Ауксиновые гормоны стимулируют митоз , продукцию клеток и регулируют межпучковый и фасцикулярный камбий. Нанесение ауксина на поверхность пня позволило обезглавленным побегам продолжить вторичный рост. Отсутствие ауксиновых гормонов пагубно скажется на растении. Было показано, что мутанты без ауксина будут демонстрировать увеличенное расстояние между межпучковыми камбиями и сниженный рост сосудистых пучков . Таким образом, мутантное растение будет испытывать уменьшение количества воды, питательных веществ и фотосинтатов, переносимых по растению, что в конечном итоге приведет к его гибели. Ауксин также регулирует два типа клеток в камбии сосудов: лучевые и веретенообразные инициалы. Регулировка этих инициалов гарантирует, что связь и связь между ксилемой и флоэмой поддерживаются для передачи питания, а сахара безопасно сохраняются в качестве энергетического ресурса. Уровни этилена высоки у растений с активной камбиальной зоной и в настоящее время изучаются. Гиббереллин стимулирует деление камбиальных клеток, а также регулирует дифференцировку тканей ксилемы, не влияя на скорость дифференцировки флоэмы. Дифференциация – важный процесс, который превращает эти ткани в более специализированный тип, что играет важную роль в поддержании жизненной формы растения. В деревьях тополей высокие концентрации гиббереллина положительно коррелируют с увеличением деления камбиальных клеток и увеличением ауксина в камбиальных стволовых клетках. Гиббереллин также отвечает за расширение ксилемы посредством сигнала, идущего от побега к корню. Гормон цитокинин, как известно, регулирует скорость деления клеток, а не направление дифференцировки клеток. Исследование показало, что у мутантов наблюдается уменьшение роста стеблей и корней, но вторичный сосудистый рисунок сосудистых пучков не пострадал от лечения цитокинином.

См. Также

- Cambium

- Meristem

- Cork cambium

- Unifacial cambium

- Солнечный ожог (флора)

Ссылки

Внешние ссылки

- Фотографии Сосудистый камбий

- Подробное описание – James D. Маузет

- Обзор; Ризопатрон, JPM; Солнце, YQ; Джонс, Би Джей (2010). «Сосудистый камбий: молекулярный контроль клеточной структуры». Протоплазма. 247 (3-4): 145-161. doi : 10.1007 / s00709-010-0211-z . PMID20978810 . S2CID21775569.

Источник

«В природе нет ничего бесполезного» – Мишель де Монтень

Только вдумайтесь в мощь проводящей ткани! Ведь ей приходится поднимать воду и растворенные в ней минеральные вещества от тончайших волосков корня до клеток листа. Самое высокое дерево на нашей планете, вечнозеленая секвойя по имени Гиперион, растет на севере Калифорнии и достигает (на 2017 год) – 117 метров в высоту. И вода по проводящим тканям преодолевает 117 метров высоты у этого растения, от корней к листьям! Она передвигается по структурам проводящих тканей против силы тяжести, и сегодня вы узнаете о секрете, который таит это уникальное явление.

Запомните, чтобы глубоко изучить любую науку, нужно восхищаться ей, уметь удивляться и проявлять любопытство в этой сфере. В ботанике это можно делать самыми разными путями: вы можете посетить ботанический сад, или, к примеру, приобрести микроскоп и рассматривать ткани и органы растений, самостоятельно приготавливая микропрепараты.

Это действительно важно, поэтому я останавливаюсь на этом. Сам я получаю и всегда призываю своих учеников получать искреннее удовольствие от погружения в науку. Надеюсь, что и вы разделите эту радость новых интересных знаний, я приложу к этому все усилия. Итак, начнем изучать проводящие ткани.

Проводящие ткани можно сравнить с кровеносной системой человека, которая пронизывает весь наш организм, доставляя питательные вещества к клеткам и удаляя продукты обмена веществ из них. Как уже было сказано, эти ткани служат для передвижения по организму растения растворенных питательных веществ. Имеется два направления тока: от корней к листьям (восходящий ток) и от листьев к корням (нисходящий ток).

Логическим путем можно угадать многие научные факты, даже не зная их. К примеру, чем представлен восходящий ток? Что поднимается от корней к листьям? Это конечно же вода и растворенные в ней минеральные вещества, они движутся по сосудам и трахеидам проводящей ткани – ксилемы (древесины). От листьев к корням спускаются органические вещества, образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях, они движутся по ситовидным трубкам проводящей ткани – флоэмы (луба).

Несмотря на то, что настоящие проводящие ткани впервые появились у папоротникообразных, но у мхов в наличии имеются водоносные клетки, благодаря которым они могут накапливать воду, которая в процентном соотношении может составить до 25% от их массы. По этой причине во время Первой мировой войны мох сфагнум использовали в качестве перевозочного материала. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами.

В состав и ксилемы, и флоэмы входят как живые, так и мертвые клетки. Однако отметим, что в ксилеме мертвые клетки преобладают.

Ксилема (древесина)

Обеспечивает восходящий ток (от корней к листьям) воды и растворенных в ней минеральных солей. В толще проводящей ткани находятся отнюдь не только те самые трахеиды и сосуды, ее пронизывают многочисленные механические волокна – древесинные, обеспечивающие каркасность и прочность. В ксилеме содержатся также запасающие структуры, представленные древесинной паренхимой, где накапливаются питательные вещества. Давайте разберемся из каких гистологических элементов состоит ксилема.

- Трахеиды

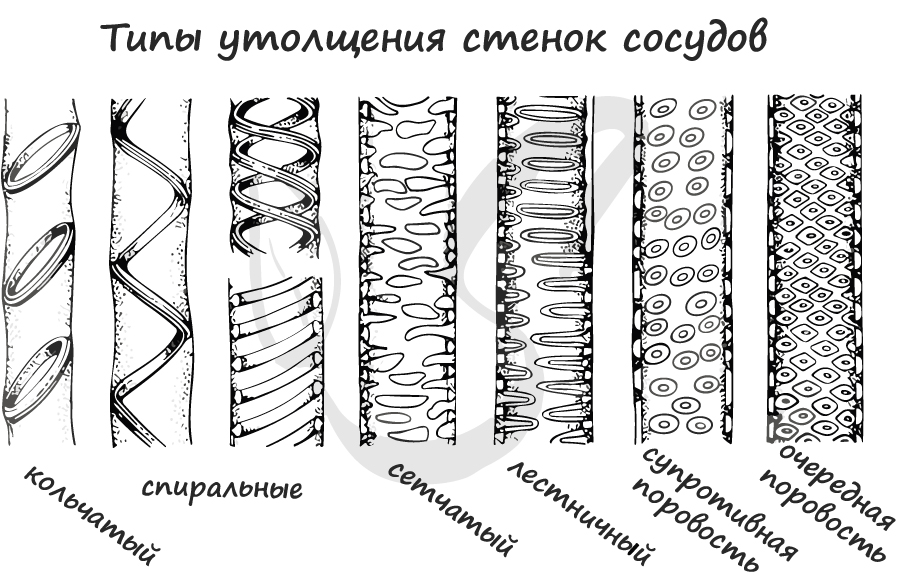

Эволюционно наиболее древние структуры. Представлены прозенхимными (вытянутые, с заостренными концами), мертвыми клетками. Через них осуществляется передвижение и фильтрация растворов из нижележащей трахеиды в вышележащую. Их одревесневшая утолщенная клеточная стенка имеет разнообразные формы: пористую, спиралевидную, кольчатую.

- Сосуды

Длинные трубки, представляющие собой слияние отдельных мертвых клеток “члеников” в единый “сосуд”. Ток жидкости идет из нижележащих отделов в вышележащие благодаря отверстиям (перфорациям) между клетками, составляющими сосуд. Так же, как и у трахеид, утолщения клеточных стенок у сосудов бывает самых разных форм.

Во время роста растения проводящие ткани также претерпевают морфологические изменения. Изначальная длина сосуда меняется, благодаря своему строению он растягивается и обеспечивает ток воды и минеральных солей.

- Древесинные волокна (либриформ)

Полагают, что эволюционно эти волокна берут начало от трахеид. Они не проводят воду, имеют более узкий просвет и отличаются хорошо выраженной клеточной стенкой, которая придает ксилеме механическую прочность.

- Паренхимные клетки (древесинная паренхима)

Эти клетки составляет обкладку вокруг сосуда, имеют одревесневшие оболочки с порами, которым соответствуют окаймленная пора со стороны сосуда. То есть сюда из сосуда могут поступать органические вещества и формировать запасы, которые в дальнейшем пригодятся растению.

Флоэма (луб)

Образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях продукты необходимо доставить в те части растения, где есть потребность в питательных веществах: конусы нарастания, подземные части, или “складировать” на будущее в семенах и плодах. Флоэма обеспечивает нисходящий ток органических веществ в растении, доставляя их по месту назначения. До 90% всех перемещаемых веществ по флоэме составляет углевод – дисахарид сахароза.

Эта ткань представлена ситовидными трубками, генез (от греч. genesis – происхождение) которых различается: первичная флоэма дифференцируется из прокамбия, вторичная флоэма – из камбия. Несмотря на различия генеза, клеточный состав описанных тканей идентичен.

Разберемся с компонентами, которые входят в состав флоэмы:

- Ситовидные элементы

Это живые клетки, обеспечивающие основной транспорт. Особо стоит выделить ситовидные трубки, образованные множеством безъядерных клеток – “члеников”, соединенных в единую цепь. Между “члениками” имеются поперечные перегородки с порами, благодаря которым содержимое из вышележащих клеток поступает в нижележащие. Эти перегородки похожи на сито – вот откуда берется название ситовидных трубок 🙂

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки) также заслуживают нашего особого внимания. Они примыкают к боковым стенкам ситовидных трубок, из этих клеток через перфорации (поры) АТФ и нуклеиновые кислоты попадают в ситовидные трубки, создавая нисходящий ток. Таким образом, клетки-спутницы контролируют деятельность ситовидных трубок.

- Склеренхимные элементы (лубяные волокна)

Пронизывают флоэму, придавая ей опору. Часть клеток отмирает, что характерно для данной группы тканей.

- Паренхимные элементы (лубяная паренхима)

Обеспечивают радиальный транспорт веществ из проводящих тканей в рядом расположенные живые клетки других прилежащих тканей.

По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают. Отмершие ситовидные трубки постепенно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

Ниже вы найдете продольный срез тканей растения, изучите его.

Жилка

Это сосудисто-волокнистый пучок, образованный ксилемой и флоэмой. Ксилема располагается сверху, флоэма – снизу. Над пучком и под ним располагаются уголковая или пластинчатая колленхима, прилежащая к эпидерме и выполняющая опорную функцию. Склеренхима может располагаться участками или вокруг этих жилок. Жилки развиваются из прокамбия, располагаются в центральном осевом цилиндре. Существует два вида жилок:

- Открытые

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка камбия. Этот факт обуславливает возможность образования дополнительного объема ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения органа. Такие пучки можно обнаружить во всех органах двудольных растений.

- Закрытые

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий. Невозможно образования новых элементов проводящих тканей, ксилемы и флоэмы. Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях однодольных растений.

Верхняя часть жилки представлена ксилемой, нижняя флоэмой. Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань – склеренхима. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима – выполняет опорную функцию.

Как вода поднимается от корней к листьям, против силы тяжести?

Запомните, что вода и растворенные в ней минеральные соли поступают в растение благодаря слаженной работе двух концевых двигателей: нагнетающего корневого и присасывающего листового.

- Корневое давление

Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют корневым давлением. Величина его обычно составляет от 30 до 150 кПа. В основе этого явления лежит осмос: клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды, что создает более высокое давление, чем в почвенном растворе, и последний начинает притягиваться в сосуды.

- Транспирация

Работа верхнего концевого двигателя заключается в транспирации – испарении воды с поверхности листа. Представим себе длинный сосуд с жидкостью от корневых волосков до клеток листа. Далее проведите следующий мысленный эксперимент: из верхнего конца трубки жидкость все время удаляется путем испарения, то есть место освобождается и это создает притягивающую силу для жидкости расположенной ниже, она поднимается наверх, на место испарившейся жидкости. Присасывающее действие транспирации передается корням в форме гидродинамического натяжения, которое связывает между собой работу обоих двигателей.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник