Сосуды растений живые клетки

У этого термина существуют и другие значения, см. Сосуд.

Сосу́ды (трахеи) — проводящие элементы ксилемы, представляющие собой длинные полые трубки, образованные одним рядом клеток (члеников) со сквозными отверстиями (перфорациями) на поперечных стенках, по которым происходит массовое передвижение веществ.

Строение[править | править код]

Сосуды растений (трахеи) состоят из многих клеток, которые называются члениками сосуда. Членики расположены друг над другом, образуя длинную полую трубку. Поперечные перегородки между члениками растворяются, и возникают перфорации (сквозные отверстия). По таким полым трубкам растворы передвигаются значительно легче, чем по трахеидам. Каждый сосуд может состоять из огромного числа члеников, поэтому средняя длина сосудов — несколько сантиметров (иногда до 1 м и больше). Самые совершенные сосуды состоят из широких коротких члеников, диаметр которых превышает длину, а в перфорационных пластинках имеется одно крупное отверстие (простая перфорация). Сосуды менее специализированные состоят из более длинных и узких члеников, поперечные стенки между которыми наклонены. Перфорационные пластинки имеют несколько отверстий, расположенных друг над другом (лестничная перфорация) или в беспорядке (сетчатая перфорация).

Развитие сосуда[править | править код]

Членики сосуда образуются из продольного ряда клеток и вначале представлены расположенными друг над другом живыми паренхимными тонкостенными клетками, полость которых заполнена цитоплазмой с крупным ядром.

Первичная оболочка члеников сосудов состоит из микрофибриллярной фазы и матрикса, заполняющего промежутки между пространственно организованными микрофибриллами целлюлозы. В оболочке молодых члеников сосуда преобладают компоненты матрикса и вода. В связи с этим они могут удлиняться и разрастаться в ширину, протопласт вакуолизируется и занимает постенное положение.

Ещё до завершения роста начинается отложение слоёв вторичной оболочки. Каждый из слоёв отличается направлением ориентации микрофибрилл, характерным для данного типа элементов ксилемы. В тех участках первичной оболочки, где позднее образуются перфорации, вторичная оболочка не откладывается, но за счёт разбухания пектинового вещества межклеточной пластинки эти участки несколько утолщаются.

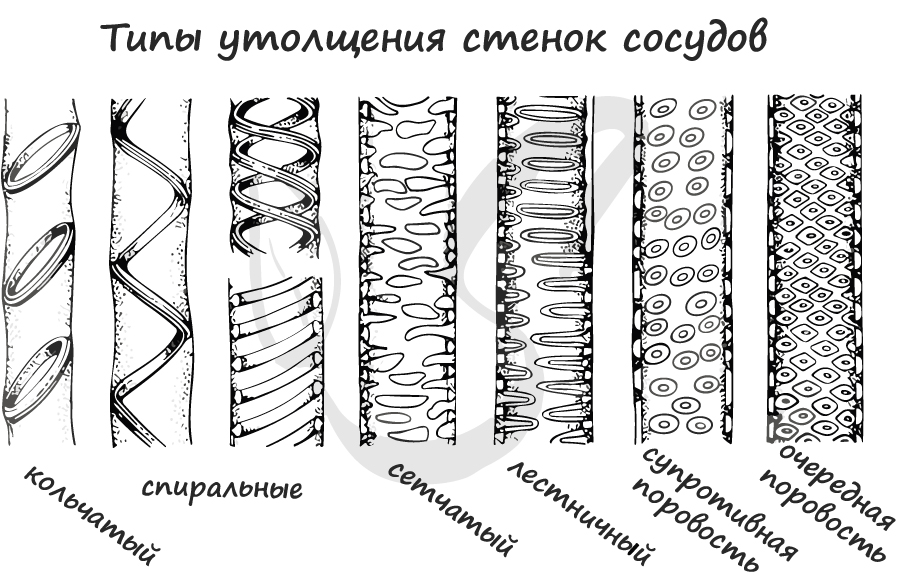

В самых ранних по времени образования трахеальных элементах вторичная оболочка может иметь форму колец, не связанных друг с другом (кольчатые сосуды). Позднее появляются трахеальные элементы со спиральными утолщениями, затем с лестничными утолщениями (сосуды с утолщениями, которые могут быть охарактеризованы как плотные спирали, витки которых связаны между собой).

Сосуды с относительно небольшими округлыми участками первичной оболочки, не прикрытыми изнутри вторичной оболочкой, называют пористыми.

Вторичная оболочка, а иногда и первичная, как правило, лигнифицируются, то есть пропитываются лигнином. Это придает им дополнительную прочность, но ограничивает возможности дальнейшего роста органа в длину. Одновременно с одревеснением боковых клеток сосуда идет процесс разрушения поперечных стенок между члениками: они ослизняются и постепенно исчезают. Так формируется перфорация. Вокруг перфорации всегда сохраняется остаток продырявленной стенки в виде ободка (перфорационный поясок).

После образования перфорации протопласт отмирает, его остатки в виде бородавчатого слоя выстилают стенки трахеальных элементов (трахеид и члеников сосудов). В результате последовательных структурных изменений формируется сплошная полая трубка сосуда, полость которой заполняется водой.

Механизм действия[править | править код]

Механизм поступления воды в трахеальные элементы и проведения её ко всем частям растения сложен. Основная масса воды поступает в растение через корневые волоски. В силу т. н. корневого давления вода проходит к водопроводящим элементам корня, поднимается к листьям и испаряется с их поверхности наружу через устьица (транспирация).

Сосуды заполнены водой. По мере того, как вода движется по сосудам, в столбе воды создаётся натяжение. Оно передаётся вниз по стеблю на всём пути от листа к корню благодаря сцеплению (когезии) молекул воды. Молекулы стремятся «прилипнуть» друг к другу в силу своей полярности, а затем удерживаются вместе за счёт водородных связей. Кроме того, они стремятся прилипнуть к стенкам сосудов под действием сил адгезии. Натяжение в сосудах ксилемы достигает такой силы, что может тянуть весь столб воды вверх, создавая массовый поток. При этом прочность стенкам обеспечивают целлюлоза и лигнин.

Литература[править | править код]

- Атлас по анатомии растений: учеб. пособие для вузов / Бавтуто Г. А., Ерёмин В. М., Жигар М. П.. — Мн.: Ураджай, 2001. — 146 с. — (Учеб. и учеб. пособия для вузов). — ISBN 985-04-0317-9.

Источник

Проводящая ткань — вид тканей растений, служащих для передвижения по организму растворённых питательных веществ. У многих высших растений она представлена проводящими элементами (сосудами и ситовидными трубками). В стенках проводящих элементов есть поры и сквозные отверстия, облегчающие передвижение веществ от клетки к клетке.

Проводящая ткань образует в теле растения непрерывную разветвлённую сеть, соединяющую все его органы в единую систему — от тончайших корешков до молодых побегов, почек и кончиков листа.

Происхождение[править | править код]

Учёные считают, что возникновение тканей связано в истории Земли с выходом растений на сушу. Когда часть растения оказалась в воздушной среде, а другая часть (корневая) — в почве, появилась необходимость доставки воды и минеральных солей от корней к листьям, а органических веществ от листьев к корням. Так в ходе эволюции растительного мира возникло два типа проводящих тканей — древесина и луб. По древесине (по трахеидам и сосудам) вода с растворёнными минеральными веществам поднимается от корней к листьям — это водопроводящий, или восходящий, ток. По лубу (по ситовидным трубкам) образовавшиеся в зелёных листьях органические вещества поступают к корням и другим органам растения — это нисходящий ток.

Значение[править | править код]

Проводящие ткани растений — это ксилема (древесина) и флоэма (луб). По ксилеме (из корня в стебель) идёт восходящий ток воды с растворёнными в ней минеральными солями. По флоэме — более слабый и медленный ток воды и органических веществ.

Значение древесины

Ксилема, по которой идёт сильный и быстрый восходящий ток, образована мёртвыми, разными по величине клетками. Цитоплазмы в них нет, стенки одревеснели и снабжены многочисленными порами. Представляют собой цепочки из прилегающих друг к другу длинных мёртвых водопроводящих клеток. В местах соприкосновения у них имеются поры, по которым и передвигаются растворы из клетки в клетку по направлению к листьям. Так устроены трахеиды.

У цветковых растений появляются и более совершенные проводящие ткани — сосуды. В сосудах поперечные стенки клеток в большей или меньшей степени разрушаются. Таким образом, сосуды — это полые трубки, образованные множеством мёртвых трубчатых клеток (члеников). По таким сосудам растворы передвигаются ещё быстрее. Помимо цветковых, другие высшие растения имеют только трахеиды.

Значение луба

В силу того, что нисходящий ток более слабый, клетки флоэмы могут оставаться живыми. Они образуют ситовидные трубки — их поперечные стенки густо пронизаны отверстиями. Ядер в таких клетках нет, но они сохраняют живую цитоплазму. Ситовидные трубки остаются живыми недолго, чаще 2-3 года, изредка — 10-15 лет. На смену им постоянно образуются новые ситовидные трубки.

Визуализация[править | править код]

Интересный метод визуализации проводящей системы деревьев предложили В. И. Иванов-Омский и Е. И. Иванова. Они использовали коронный разряд, или, точнее, эффект Кирлиана. Этим методом у осины, например, обнаружены эллипсовидные на срезе конгломераты сосудов[1].

См. также[править | править код]

- Концентрический пучок

- Коллатеральный пучок

- Биколлатеральный пучок

- Радиальный пучок

Примечания[править | править код]

- ↑ Иванов-Омский В.И., Иванова Е.И. Фотографирует разряд: древесный водопровод // Природа. — 2013. — № 3. — С. 14-19.

Источник

«В природе нет ничего бесполезного» – Мишель де Монтень

Только вдумайтесь в мощь проводящей ткани! Ведь ей приходится поднимать воду и растворенные в ней минеральные вещества от тончайших волосков корня

до клеток листа. Самое высокое дерево на нашей планете, вечнозеленая секвойя по имени Гиперион, растет на севере Калифорнии и достигает (на 2017 год) – 117 метров в высоту.

И вода по проводящим тканям преодолевает 117 метров высоты у этого растения, от корней к листьям! Она передвигается по структурам проводящих тканей против

силы тяжести, и сегодня вы узнаете о секрете, который таит это уникальное явление.

Запомните, чтобы глубоко изучить любую науку, нужно восхищаться ей, уметь удивляться и проявлять любопытство в этой сфере. В ботанике это можно делать

самыми разными путями: вы можете посетить ботанический сад, или, к примеру, приобрести микроскоп и рассматривать ткани и органы растений, самостоятельно приготавливая

микропрепараты.

Это действительно важно, поэтому я останавливаюсь на этом. Сам я получаю и всегда призываю своих учеников получать искреннее удовольствие от погружения в науку.

Надеюсь, что и вы разделите эту радость новых интересных знаний, я приложу к этому все усилия. Итак, начнем изучать проводящие ткани.

Проводящие ткани можно сравнить с кровеносной системой человека, которая пронизывает весь наш организм, доставляя питательные вещества к клеткам и удаляя продукты

обмена веществ из них.

Как уже было сказано, эти ткани служат для передвижения по организму растения растворенных питательных веществ. Имеется два направления тока: от корней к листьям

(восходящий ток) и от листьев к корням (нисходящий ток).

Логическим путем можно угадать многие научные факты, даже не зная их. К примеру, чем представлен восходящий ток? Что поднимается от корней к листьям? Это конечно же

вода и растворенные в ней минеральные вещества, они движутся по сосудам и трахеидам проводящей ткани – ксилемы (древесины).

От листьев к корням спускаются органические вещества, образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях, они движутся по ситовидным трубкам проводящей ткани – флоэмы (луба).

Несмотря на то, что настоящие проводящие ткани впервые появились у папоротникообразных, но у мхов в наличии имеются водоносные клетки, благодаря которым они могут накапливать воду, которая в процентном соотношении может составить до 25% от их массы. По этой причине во время Первой мировой войны мох сфагнум использовали в качестве перевозочного материала. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами.

В состав и ксилемы, и флоэмы входят как живые, так и мертвые клетки. Однако отметим, что в ксилеме мертвые клетки преобладают.

Ксилема (древесина)

Обеспечивает восходящий ток (от корней к листьям) воды и растворенных в ней минеральных солей. В толще проводящей ткани находятся отнюдь не только те самые трахеиды и

сосуды, ее пронизывают многочисленные механические волокна – древесинные, обеспечивающие каркасность и прочность. В ксилеме содержатся также запасающие структуры,

представленные древесинной паренхимой, где накапливаются питательные вещества. Давайте разберемся из каких гистологических элементов состоит ксилема.

- Трахеиды

- Сосуды

- Древесинные волокна (либриформ)

- Паренхимные клетки (древесинная паренхима)

Эволюционно наиболее древние структуры. Представлены прозенхимными (вытянутые, с заостренными концами), мертвыми клетками. Через них осуществляется передвижение

и фильтрация растворов из нижележащей трахеиды в вышележащую. Их одревесневшая утолщенная клеточная стенка имеет разнообразные формы: пористую,

спиралевидную, кольчатую.

Длинные трубки, представляющие собой слияние отдельных мертвых клеток “члеников” в единый “сосуд”. Ток жидкости идет из нижележащих отделов в вышележащие

благодаря отверстиям (перфорациям) между клетками, составляющими сосуд. Так же, как и у трахеид, утолщения клеточных стенок у сосудов бывает самых разных форм.

Во время роста растения проводящие ткани также претерпевают морфологические изменения. Изначальная длина сосуда меняется, благодаря своему строению

он растягивается и обеспечивает ток воды и минеральных солей.

Полагают, что эволюционно эти волокна берут начало от трахеид. Они не проводят воду, имеют более узкий просвет и отличаются хорошо выраженной

клеточной стенкой, которая придает ксилеме механическую прочность.

Эти клетки составляет обкладку вокруг сосуда, имеют одревесневшие оболочки с порами, которым соответствуют окаймленная пора со стороны сосуда. То есть сюда из сосуда могут поступать органические вещества и формировать запасы, которые в дальнейшем пригодятся растению.

Флоэма (луб)

Образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях продукты необходимо доставить в те части растения, где есть потребность в питательных веществах: конусы нарастания,

подземные части, или “складировать” на будущее в семенах и плодах. Флоэма обеспечивает нисходящий ток органических веществ в растении, доставляя их по месту назначения. До 90% всех перемещаемых веществ по флоэме составляет углевод – дисахарид сахароза.

Эта ткань представлена ситовидными трубками, генез (от греч. genesis – происхождение) которых различается: первичная флоэма дифференцируется из прокамбия, вторичная

флоэма – из камбия. Несмотря на различия генеза, клеточный состав описанных тканей идентичен.

Разберемся с компонентами, которые входят в состав флоэмы:

- Ситовидные элементы

- Склеренхимные элементы (лубяные волокна)

- Паренхимные элементы (лубяная паренхима)

Это живые клетки, обеспечивающие основной транспорт. Особо стоит выделить ситовидные трубки, образованные множеством безъядерных клеток – “члеников”, соединенных в единую цепь. Между “члениками” имеются поперечные перегородки с порами, благодаря которым содержимое из вышележащих клеток поступает в нижележащие. Эти перегородки похожи на сито – вот откуда берется название ситовидных трубок 🙂

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки) также заслуживают нашего особого внимания. Они примыкают к боковым стенкам ситовидных трубок, из этих клеток через перфорации (поры) АТФ

и нуклеиновые кислоты попадают в ситовидные трубки, создавая нисходящий ток. Таким образом, клетки-спутницы контролируют деятельность

ситовидных трубок.

Пронизывают флоэму, придавая ей опору. Часть клеток отмирает, что характерно для данной группы тканей.

Обеспечивают радиальный транспорт веществ из проводящих тканей в рядом расположенные живые клетки других прилежащих тканей.

По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают.

Отмершие ситовидные трубки постепенно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

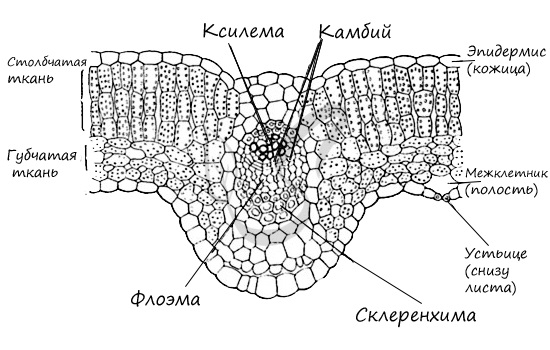

Ниже вы найдете продольный срез тканей растения, изучите его.

Жилка

Это сосудисто-волокнистый пучок, образованный ксилемой и флоэмой. Ксилема располагается сверху, флоэма – снизу. Над пучком и под ним располагаются уголковая или пластинчатая

колленхима, прилежащая к эпидерме и выполняющая опорную функцию. Склеренхима может располагаться участками или вокруг этих жилок. Жилки развиваются из прокамбия,

располагаются в центральном осевом цилиндре. Существует два вида жилок:

- Открытые

- Закрытые

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка камбия. Этот факт обуславливает возможность образования дополнительного объема

ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения органа. Такие пучки можно

обнаружить во всех органах двудольных растений.

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий. Невозможно образования новых элементов проводящих тканей, ксилемы и флоэмы.

Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях однодольных растений.

Верхняя часть жилки представлена ксилемой, нижняя флоэмой. Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань

– склеренхима. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима – выполняет опорную функцию.

Как вода поднимается от корней к листьям, против силы тяжести?

Запомните, что вода и растворенные в ней минеральные соли поступают в растение благодаря слаженной работе двух концевых двигателей: нагнетающего корневого и

присасывающего листового.

- Корневое давление

- Транспирация

Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют корневым давлением. Величина его обычно составляет от 30 до 150 кПа. В основе этого явления лежит осмос:

клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды, что создает более высокое давление, чем в почвенном растворе, и последний начинает притягиваться

в сосуды.

Работа верхнего концевого двигателя заключается в транспирации – испарении воды с поверхности листа. Представим себе длинный сосуд с жидкостью от корневых

волосков до клеток листа. Далее проведите следующий мысленный эксперимент: из верхнего конца трубки жидкость все время удаляется путем испарения, то есть место

освобождается и это создает притягивающую силу для жидкости расположенной ниже, она поднимается наверх, на место испарившейся жидкости.

Присасывающее действие транспирации передается корням в форме гидродинамического натяжения, которое связывает между собой работу обоих двигателей.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Содержание

- Часть 1

- Часть 2

- Часть 3

- Часть 4

- Ответы

- Часть 1

- Часть 2

- Часть 3

- Часть 4

- Система оценивания

Часть 1

На каждый вопрос даны четыре варианта ответов. Выберите только один правильный и внесите его в матрицу (часть 1).

- Живыми клетками проводящей ткани растений являются:

а) клетки сосудов;

б) ситовидные клетки;

в) клетки трахеид;

г) клетки камбия.

- Две семядоли имеет зародыш семени:

а) лука;

б) картофеля;

в) кукурузы;

г) проса.

- Зелёные водоросли могут размножаться:

а) половым путём;

б) с помощью спор;

в) фрагментацией таллома;

г) правильны все ответы.

- Формула цветка Ч5Л5Т5П1 характерна для семейства:

а) Розовые;

б) Капустные;

в) Паслёновые;

г) Астровые.

- У ели на каждой семенной чешуе женской шишки находится:

а) 4 семязачатка;

б) 3 семязачатка;

в) 2 семязачатка;

г) 1 семязачаток.

- Готовыми органическими веществами питается(-ются):

а) белый гриб;

б) папоротник орляк;

в) бурые водоросли;

г) печёночные мхи.

- Спирогира отличается от хлореллы тем, что:

а) хлорелла имеет, кроме хлорофилла, пигмент фукоксантин;

б) спирогира – зелёная водоросль, а хлорелла – бурая;

в) хлорелла – одноклеточная водоросль, а спирогира – многоклеточная;

г) хлорелла неподвижна.

- Подвижные мужские гаметы имеет:

а) рожь;

б) сфагнум;

в) лиственница;

г) можжевельник.

- Что является органами выделения у рыжего таракана?

а) почки;

б) протонефридии;

в) мальпигиевы сосуды;

г) зелёные железы.

- Кровь мухи не осуществляет:

а) перенос кислорода;

б) перенос глюкозы;

в) перенос мочевой кислоты;

г) перенос аминокислот.

- Какой тип полости тела у пчелы?

а) первичная полость тела;

б) вторичная полость тела;

в) смешанная полость тела;

г) нет полости тела.

- Незамкнутая кровеносная система имеется у:

а) аскариды;

б) дождевого червя;

в) ланцетника;

г) виноградной улитки.

13 Челюсти отсутствуют у:

а) миноги;

б) рыбы-пилы;

в) черепахи;

г) рыбы-молота.

- У карпа артериальная кровь находится в:

а) спинной аорте;

б) желудочке;

в) предсердии;

г) брюшной аорте.

- Сколько кругов кровообращения у амфибий:

а) один у личинок, два у взрослых животных;

б) один у взрослых животных, у личинок кровообращения нет;

в) два у личинок, три у взрослых животных;

г) два у личинок и у взрослых животных.

- Для чего служит киль у птиц?

а) для рассекания воздуха;

б) для защиты внутренних органов;

в) для устойчивости в полёте;

г) для прикрепления мышц.

- Во время вдоха у человека:

а) сокращаются внешние межрёберные мышцы и диафрагма;

б) сокращаются внутренние межрёберные мышцы и диафрагма;

в) сокращаются внутренние межрёберные мышцы, а диафрагма расслабляется;

г) сокращаются внешние межрёберные мышцы, а диафрагма расслабляется.

- При малокровии ткани тела человека испытывают недостаток:

а) кислорода;

б) питательных веществ;

в) воды и минеральных солей;

г) всех названных веществ.

- Деление клеток красного костного мозга и их превращение в эритроциты усиливается:

а) во время сна;

б) при кровопотере;

в) после приёма пищи;

г) в случае воспалительного процесса.

- Причиной нарушения свёртываемости крови может быть недостаток:

а) ионов Са;

б) витамина К;

в) одного из белков системы свёртывания;

г) все ответы верны.

Часть 2

Вам предлагаются тестовые задания с множественными вариантами ответа (от 0 до 5). Индексы верных ответов/Да и неверных ответов/Нет укажите в матрице знаком «Х».

- Шесть тычинок имеется в цветках:

а) дикой редьки;

б) малины;

в) помидора;

г) капусты;

д) лилии саранки.

- Цветы собраны в соцветие кисть у:

а) репы;

б) моркови;

в) яблони;

г) винограда;

д) ландыша.

- Грибы по способу питания могут быть:

а) автотрофами;

б) хемотрофами;

в) сапротрофами;

г) паразитами;

д) хищниками.

- Среднее ухо имеется у:

а) карпа;

б) воробья;

в) миноги;

г) травяной лягушки.

д) леопарда.

- Четырёхкамерное сердце имеют:

а) ящерицы;

б) черепахи;

в) крокодилы;

г) птицы;

д) млекопитающие.

Часть 3

Задание на определение правильности суждений. Номера суждений внесите в лист ответов: правильные – в верхнюю строку, а неправильные – в нижнюю.

- Существуют семейства двудольных растений, не имеющие околоцветника.

- Органические вещества могут перемещаться от корней к листьям по сосудам ксилемы.

- Растения могут размножаться как половым, так и бесполым путём.

- Все живые клетки растений содержат пластиды.

- Клетки растений получают энергию только за счёт фотосинтеза.

- Для ракообразных, обитающих на суше, характерно жаберное дыхание.

- Все беспозвоночные используют внешнее оплодотворение.

- У представителей отряда Жесткокрылые колюще-сосущий ротовой аппарат.

- Все клетки животных содержат ядра.

- Земноводные получают кислород через лёгкие, кожу и кишечник.

Часть 4

Заполните матрицы бланка ответов в соответствии с требованиями заданий. Обратите внимание на то, что отдельные элементы в некоторых заданиях могут быть использованы повторно при необходимости, а могут быть совсем не использованы.

- Перед Вами разрез стебля растения. Соотнесите основные структуры проводящего пучка (А–Д) с их обозначениями на рисунке (1–5).

А – основная паренхима; Б – флоэма; В – ситовидная пластинка; Г –сосуд;

Д – камбий.

- Установите соответствия между видами животных и их органами дыхания.

Животное

- майский жук

- взрослая лягушка

- морская черепаха

- аксолотль

- сколопендра

Орган дыхания

- А) жабры

- Б) лёгкие

- В) трахеи

Ответы

Часть 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| б | б | г | а | в | а | в | б | в | а |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| в | г | а | а | а | г | а | а | б | г |

Часть 2

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||

| да | нет | да | нет | да | нет | да | нет | да | нет | |

| а | Х | Х | Х | Х | Х | |||||

| б | Х | Х | Х | Х | Х | |||||

| в | Х | Х | Х | Х | Х | |||||

| г | Х | Х | Х | Х | Х | |||||

| д | Х | Х | Х | Х | Х | |||||

Часть 3

Правильные суждения: 1, 2, 3, 4, 6.

Неправильные суждения: 5, 7, 8, 9, 10.

Часть 4

Задание 1

| Обозначение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Структура | А | Д | Б | В | Г |

Задание 2

| Животное | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Орган дыхания | В | Б | Б | А | В |

Система оценивания

За каждый правильный ответ части 1 – 1 балл, всего за часть 1 – 20 баллов.

За каждый правильный ответ (данет) части 2 – 0,4 балла, за каждое задание максимум 2 балла, всего за часть 2 – 10 баллов.

За каждый правильный ответ (верноневерно) части 3 –1 балл, всего за часть 3 – 10 баллов.

За каждый правильный ответ части 4 – 1 балл, всего за часть 4 – 10 баллов.

Максимальная оценка – 50 баллов.

Бланк ответов

Источник