Сосуды сердца нагнетательная функция сердца

- Биология

- Физиология человека

- Физиология человека: Учебник/В двух томах. Т. I

Сердце нагнетает кровь в сосудистую систему благодаря периодическому синхронному сокращению мышечных клеток, составляющих миокард предсердий и желудочков. Сокращение миокарда вызывает повышение давления крови и изгнание ее из камер сердца. Вследствие наличия общих слоев миокарда у обоих предсердий и у обоих желудочков и одновременного прихода возбуждения к клеткам миокарда по сердечным проводящим миоцитам (волокнам Пуркинье) сокращение обоих предсердий, а затем и обоих желудочков осуществляется одновременно.

Сокращение предсердий начинается в области устьев полых вен, вследствие чего устья сжимаются, поэтому кровь может двигаться только в одном направлении — в желудочки через предсердно-желудочковые отверстия. В этих отверстиях расположены клапаны. В момент диастолы предсердий створки клапанов расходятся, клапаны раскрываются и пропускают кровь из предсердий в желудочки. В левом желудочке находится левый предсердно-желудочковый (двустворчатый, или митральный) клапан, в правом — правый предсердно-желудочковый (трехстворчатый). При сокращении желудочков кровь устремляется в сторону предсердий и захлопывает створки клапанов. Открыванию створок в сторону предсердий препятствуют сухожильные нити, при помощи которых края створок прикрепляются к сосочковым мышцам. Последние представляют собой выросты внутреннего мышечного слоя стенки желудочков. Являясь частью миокарда желудочков, сосочковые мышцы сокращаются вместе с ними, натягивая сухожильные нити, которые, подобно вантам парусов, удерживают створки клапанов.

Повышение давления в желудочках при их сокращении приводит к изгнанию крови: из правого желудочка в легочную артерию, а из левого желудочка — в аорту. В устьях аорты и легочной артерии имеются полулунные клапаны — клапан аорты и клапан легочного ствола соответственно. Каждый из них состоит из трех лепестков, прикрепленных наподобие клапанных карманов к внутренней поверхности указанных артериальных сосудов. При систоле желудочков выбрасываемая ими кровь прижимает эти лепестки к внутренним стенкам сосудов. Во время диастолы кровь устремляется из аорты и легочной артерии обратно в желудочки и при этом захлопывает лепестки клапанов. Эти клапаны могут выдерживать большое давление, они не пропускают кровь из аорты и легочной артерии в желудочки.

Во время диастолы предсердий и желудочков давление в камерах сердца падает, вследствие чего кровь начинает притекать из вен в предсердия и далее через предсердно-желудочковые (атриовентрикулярные) отверстия — в желудочки, в которых давление снижается до нуля и ниже.

Наполнение сердца кровью. Поступление крови в сердце обусловлено рядом причин. Первой из них является остаток движущей силы, вызванной предыдущим сокращением сердца. О наличии этой остаточной силы свидетельствует то, что из периферического конца нижней полой вены, перерезанной вблизи сердца, течет кровь, что было бы невозможно в случае, если бы сила предыдущего сердечного сокращения была полностью израсходована.

Среднее давление крови в венах большого круга кровообращения равно 7 мм рт.ст. В полостях сердца во время диастолы оно близко к нулю. Градиент давления, обеспечивающий приток венозной крови к сердцу, около 7 мм рт. ст. Это величина очень небольшая, и поэтому любые препятствия току венозной крови (например, легкое случайное сдавливание полых вен во время хирургической операции) могут полностью прекратить доступ крови к сердцу. Сердце выбрасывает в артерии лишь ту кровь, которая притекает к нему из вен, поэтому прекращение венозного притока немедленно приводит к прекращению выброса крови в артериальную систему, падению артериального давления.

Вторая причина притока крови к сердцу — сокращение скелетных мышц и наблюдающееся при этом сдавливание вен конечностей и туловища. В венах имеются клапаны, пропускающие кровь только в одном направлении — к сердцу. Периодическое сдавливание вен вызывает систематическую подкачку крови к сердцу. Эта так называемая венозная помпа обеспечивает значительное увеличение

притока венозной крови к сердцу, а значит, и сердечного выброса при физической работе.

Третья причина поступления крови в сердце — присасывание ее грудной клеткой, особенно во время вдоха. Грудная клетка представляет собой герметически закрытую полость, в которой вследствие эластической тяги легких существует отрицательное давление. В момент вдоха сокращение наружных межреберных мышц и диафрагмы увеличивает эту полость: органы грудной полости, в частности полые вены, подвергаются растяжению и давление в полых венах и предсердиях становится отрицательным. Именно поэтому к ним сильнее притекает кровь с периферии.

Имеются данные о существовании механизма, непосредственно присасывающего кровь в сердце. Этот механизм состоит в том, что во время систолы желудочков, когда укорачивается их продольный размер, предсердно-желудочковая перегородка оттягивается книзу, что вызывает расширение предсердий и приток в них крови из полых вен. Предполагают наличие и других механизмов, активно доставляющих кровь в сердце. Наконец, определенное значение имеет присасывающая сила расслабляющихся желудочков, которые, подобно отпущенной резиновой груше, восстанавливая свою форму во время диастолы, создают разрежение в полостях.

Во время диастолы в желудочки притекает около 70% общего объема крови. При систоле предсердий в желудочки подкачивается еще около 30% этого объема. Таким образом, значение нагнетательной функции миокарда предсердий для кровообращения сравнительно невелико. Предсердия являются резервуаром для притекающей крови, легко изменяющим свою вместимость благодаря небольшой толщине стенок. Объем этого резервуара может возрастать за счет наличия дополнительных емкостей — ушек предсердий, напоминающих кисеты, способные при расправлении вместить значительные объемы крови.

Источник: Под ред. В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько., «Физиология человека: Учебник/В двух томах. Т. I» 1997

А так же в разделе «7.1.2. Нагнетательная функция сердца »

- Электрические явления в сердце, проведение возбуждения

- Электрическая активность клеток миокарда

- Функции проводящей системы сердца

- Рефрактерная фаза миокарда и экстрасистола

- Электрокардиограмма

- Фазы сердечного цикла

- Сердечный выброс

- Механические и звуковые проявления сердечной деятельности

- Регуляция деятельности сердца

- Внутрисердечные регуляторные механизмы

- Внесердечные регуляторные механизмы

- Взаимодействие внутрисердечных и внесердечных нервных регуляторных механизмов

- Рефлекторная регуляция деятельности сердца

- Условнорефлекторная регуляция деятельности сердца

- Гуморальная регуляция деятельности сердца

- Эндокринная функция сердца

Источник

Оглавление темы “Анатомия и строение сердца”:

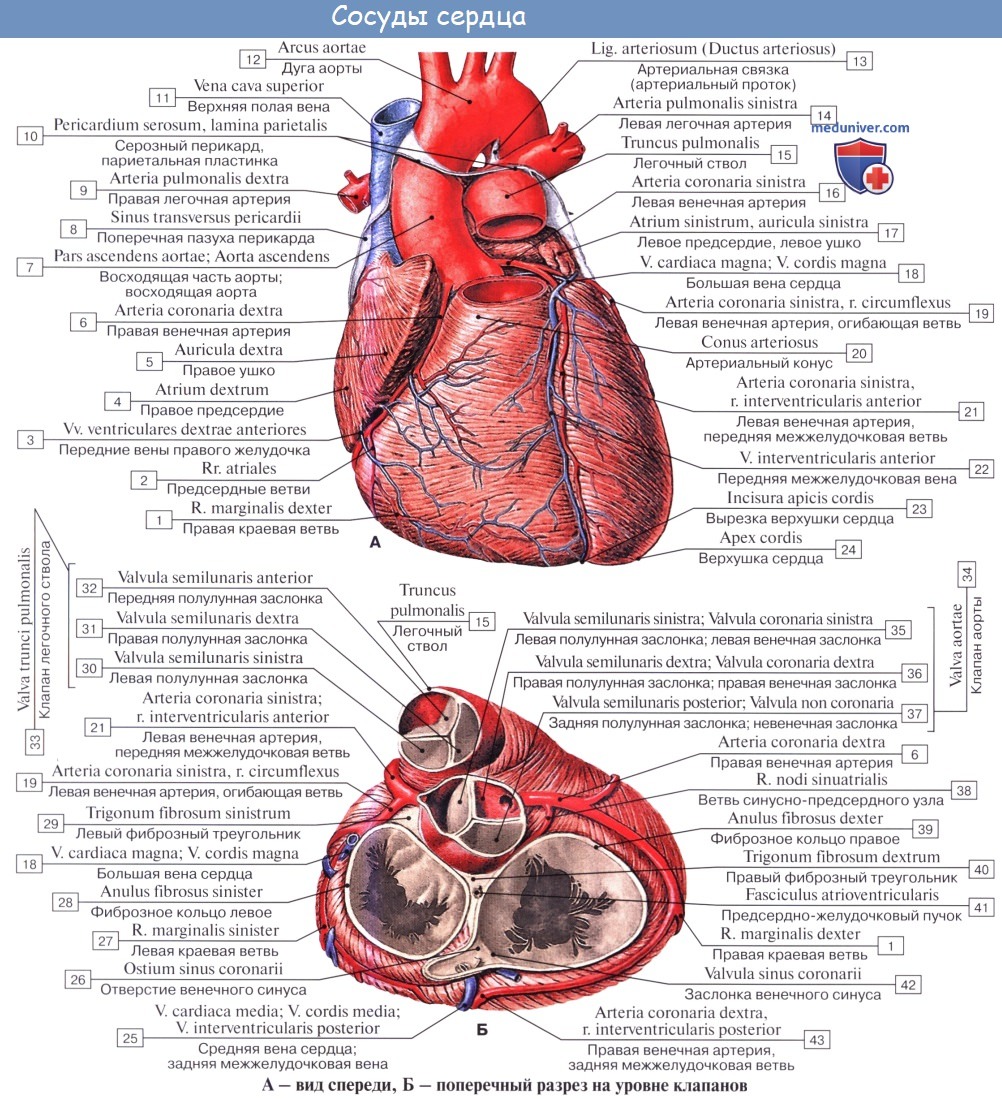

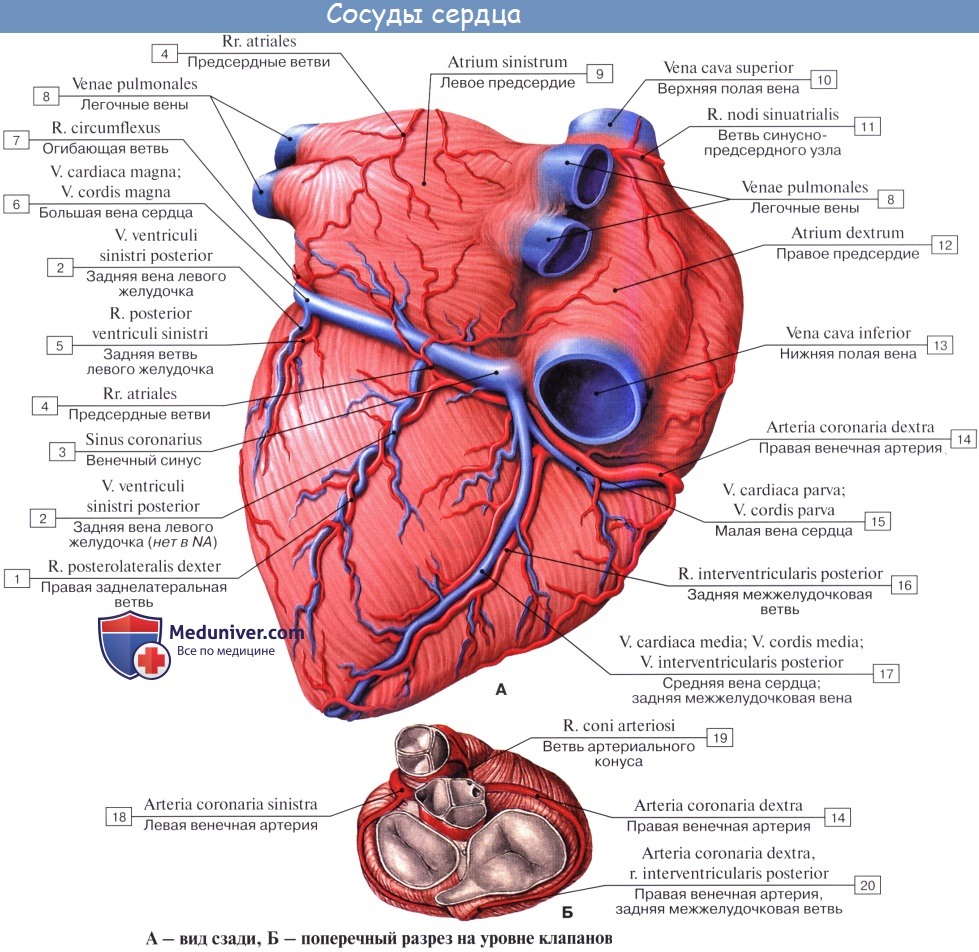

Кровоснабжение сердца. Питание сердца. Венечные артерии сердца.Артерии сердца — аа. coronariae dextra et sinistra, венечные артерии, правая и левая, начинаются от bulbus aortae ниже верхних краев полулунных клапанов. Поэтому во время систолы вход в венечные артерии прикрывается клапанами, а сами артерии сжимаются сокращенной мышцей сердца. Вследствие этого во время систолы кровоснабжение сердца уменьшается: кровь в венечные артерии поступает во время диастолы, когда входные отверстия этих артерий, находящиеся в устье аорты, не закрываются полулунными клапанами.

Правая венечная артерия, a. coronaria dextraПравая венечная артерия, a. coronaria dextra, выходит из аорты соответственно правой полулунной заслонке и ложится между аортой и ушком правого предсердия, кнаружи от которого она огибает правый край сердца по венечной борозде и переходит на его заднюю поверхность. Здесь она продолжается в межжелудочковую ветвь, r. interventricularis posterior. Последняя спускается по задней межжелудочковой борозде до верхушки сердца, где анастомозирует с ветвью левой венечной артерии. Ветви правой венечной артерии васкуляризируют: правое предсердие, часть передней стенки и всю заднюю стенку правого желудочка, небольшой участок задней стенки левого желудочка, межпредсердную перегородку, заднюю треть межжелудочковой перегородки, сосочковые мышцы правого желудочка и заднюю сосочковую мышцу левого желудочка. ,

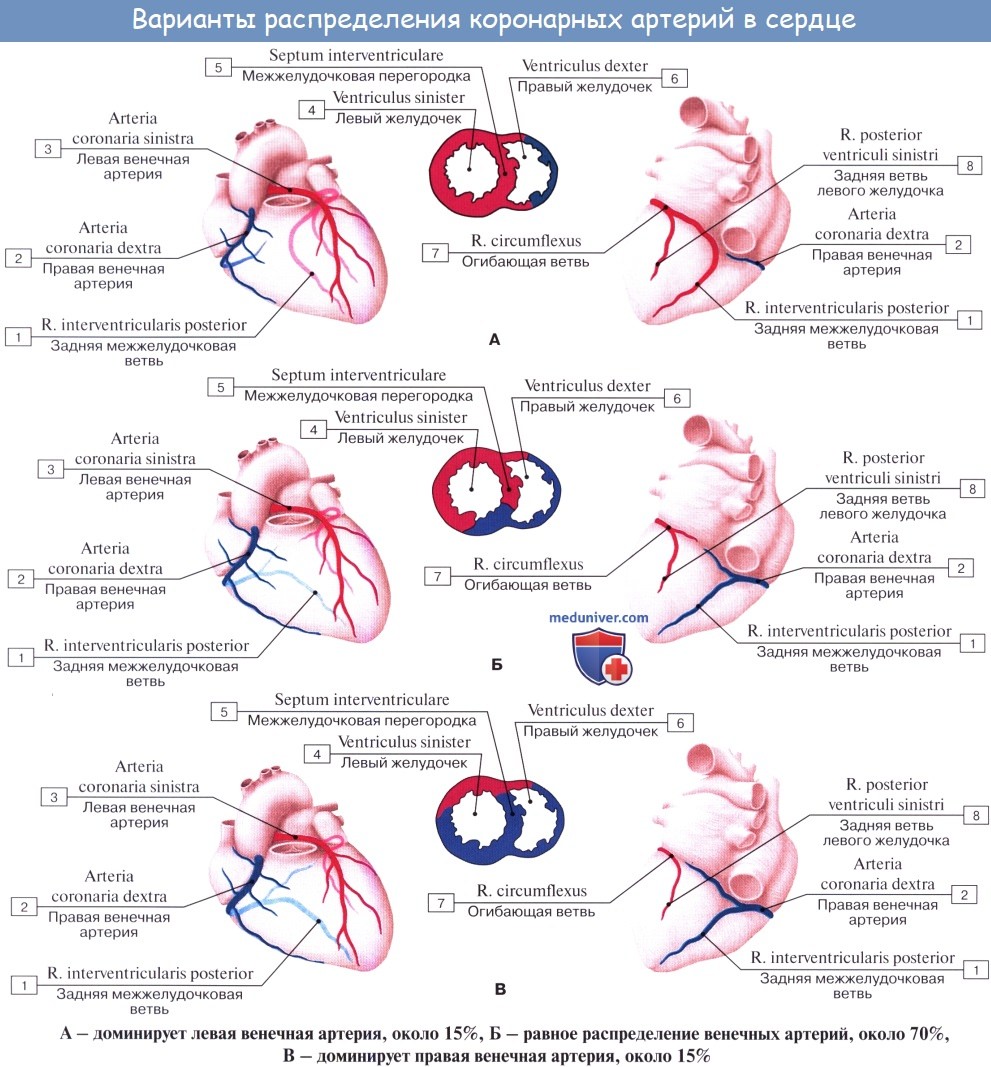

Левая венечная артерия, a. coronaria sinistraЛевая венечная артерия, a. coronaria sinistra, выйдя из аорты у левой полулунной заслонки ее, также ложится в венечную борозду кпереди от левого предсердия. Между легочным стволом и левым ушком она дает две ветви: более тонкую переднюю, межжелудочковую, ramus interventricularis anterior, и более крупную левую, огибающую, ramus circumflexus. Первая спускается по передней межжелудочковой борозде до верхушки сердца, где она анастомозирует с ветвью правой венечной артерии. Вторая, продолжая основной ствол левой венечной артерии, огибает по венечной борозде сердце с левой стороны и также соединяется с правой венечной артерией. В результате по всей венечной борозде образуется артериальное кольцо, расположенное в горизонтальной плоскости, от которого перпендикулярно отходят ветви к сердцу. Кольцо является функциональным приспособлением для коллатерального кровообращения сердца. Ветви левой венечной артерии васкуляризируют левое, предсердие, всю переднюю стенку и большую часть задней стенки левого желудочка, часть передней стенки правого желудочка, передние 2/3 межжелудочковой перегородки и переднюю сосочко-вую мышцу левого желудочка. Наблюдаются различные варианты развития венечных артерий, вследствие чего имеются различные соотношения бассейнов кровоснабжения. С этой точки зрения различают три формы кровоснабжения сердца: равномерную с одинаковым развитием обеих венечных артерий, левовенечную и правовенеч-ную. Кроме венечных артерий, к сердцу подходят «дополнительные» артерии от бронхиальных артерий, от нижней поверхности дуги аорты вблизи артериальной связки, что важно учитывать, чтобы не повредить их при операциях на легких и пищеводе и этим не ухудшить кровоснабжение сердца.

Внутриорганные артерии сердцаВнутриорганные артерии сердца: от стволов венечных артерий и их крупных ветвей соответственно 4 камерам сердца отходят ветви предсердий (rr. atriales) и их ушек (rr. auriculares), ветви желудочков (rr. ventriculares), перегородочные ветви (rr. septales anteriores et posteriores). Проникнув в толщу миокарда, они разветвляются соответственно числу, расположению и устройству слоев его: сначала в наружном слое, затем в среднем (в желудочках) и, наконец, во внутреннем, после чего проникают в сосочковые мышцы (аа. papillares) и даже в предсердно-желудоч-ковые клапаны. Внутримышечные артерии в каждом слое следуют ‘ходу мышечных пучков и анастомозируют во всех слоях и отделах сердца. Некоторые из этих артерий имеют в своей стенке сильно развитый слой непроизвольных мышц, при сокращении которых происходит полное замыкание просвета сосуда, отчего эти артерии называют «замыкающими». Временный спазм «замыкающих» артерий может повлечь за собой прекращение тока крови к данному участку сердечной мышцы и вызвать инфаркт миокарда. Учебное видео кровоснабжения сердца (анатомии артерий и вен)Другие видео уроки по данной теме находятся: Здесь – Также рекомендуем “Вены сердца. Лимфатическая система сердца.” |

Источник

Методическая

разработка лекции

Вопросы

лекции:

Нагнетательная

функция сердца. Роль клапанного аппарата

в ее реализации.Закон

Франка-Старлинга (закон «сердца»).

Причины наполнения сердца кровью.Фазовый

анализ сердечного цикла.Звуковые

и механические явления, сопровождающие

работу сердца (тоны сердца, верхушечный

толчок), их диагностическое значение.Нагнетательная функция сердца. Роль клапанного аппарата в ее реализации.

Сердце

нагнетает кровь в сосудистую систему

благодаря синхронному сокращению

миокарда предсердий и желудочков.

Сокращение

обоих предсердий, а затем обоих желудочков

происходит одновременно вследствие:

наличия

общих слоев миокарда у обоих предсердий

и обоих желудочков;одновременного

возбуждения клеток миокарда обоих

предсердий и обоих желудочков, что

достигается работой проводящей системы

сердца.

Работа

сердца как целого органа начинается с

сокращения миокарда предсердий (систола),

расслабление которого (диастола)

происходит на фоне систолы желудочков

и последующей их диастолы. Совокупность

систолы и диастолы предсердий, систолы

и диастолы желудочков называется

сердечным циклом.

Именно сердечный цикл является той

временной структурой, которая обеспечивает

нагнетательную функцию сердца.

Общая характеристика нагнетательной функции сердца.

Сокращение

желудочков начинается в области устьев

полых вен, вследствие чего устья

сжимаются. Поэтому кровь может двигаться

только в одном направлении – в желудочки

через предсердно-желудочковые отверстия.

В этих отверстиях расположены

атриовентрикулярные

клапаны: в левом желудочке находится

двустворчатый

(бикуспедальный) митральный клапан, в

правом – трехстворчатый.

В момент диастолы и последующей систолы

предсердий створки клапанов расходятся

и пропускают кровь из предсердий в

желудочки.

При

сокращении желудочков кровь устремляется

в сторону предсердий и захлопывает

створки атриовентрикулярных клапанов.

Открыванию створок клапанов в сторону

предсердий препятствуют сухожильные

нити, при помощи которых края створок

прикрепляются к сосочковым мышцам. Они

представляют собой пальцеобразные

выросты внутреннего мышечного слоя

стенки желудочков. Являясь частью

миокарда желудочков, сосочковые мышцы

сокращаются вместе с ними, натягивая

сухожильные нити, которые удерживают

створки клапанов.

Повышение

давления в желудочках не только закрывает

створчатые клапаны, но и обеспечивает

открытие полулунных клапанов, которые

расположены в устьях аорты и легочного

ствола. Каждый из них состоит из трех

лепестков, прикрепленных наподобие

накладных карманов к внутренней

поверхности указанных артериальных

сосудов. Во время систолы желудочков

выбрасываемая ими кровь прижимает эти

лепестки к краям аорты и легочной

артерии, что обеспечивает изгнание

крови только в артериальные сосуды: из

правого желудочка – в легочную артерию,

из левого – в аорту. Во время диастолы

желудочков в результате наличия разности

давлений в указанных артериях и полостях

желудочков кровь устремляется обратно

в полости последних, наполняет лепестки

полулунных клапанов и захлопывает их.

Эти клапаны могут выдержать большое

давление и не пропускают кровь из аорты

и легочной артерии в желудочки.

Во

время диастолы предсердий и желудочков

кровь притекает из вен в предсердия и

далее через атриовентрикулярные

отверстия – в желудочки, происходит

наполнение сердца кровью.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Сердце сокращается, выталкивая кровь в артерии. Эту функцию выполняют желудочки, которые с обеих сторон на входе и выходе имеют клапаны, которые в определенные периоды сердечного цикла перекрывают соответствующие отверстия (рис. 96). Четыре клапанных отверстия в сердце расположены примерно в одной плоскости. Основания створок клапанов прикрепляются к твердому кольца из фиброзной ткани. Клапаны предназначены для упорядочения кровотока, направлении его от венозного к артериальному отдела. Предсердно-желудочковые клапаны во время систолы желудочков предотвращают обратном заброса крови в предсердие. Аортальный и легочный клапаны предотвращают возврату крови из этих сосудов в желудочки во время диастолы. Открываются и закрываются клапаны пассивно – потоком крови.

Перепончатые створки предсердно-желудочковых клапанов, звішуючись в желудочки, создают подобие воронки и во время диастолы свободно пропускают кровь из предсердий в желудочки. Кроме того, соединение свободных концов клапанов через сухожильные нити и сосочковые мышцы с миокардом желудочков предотвращает вивертанню их в полость предсердий во время систолы желудочков.

Кармашки аортального и легочного клапанов, имеющих вид полумесяцев, окружающих устье соответствующих сосудов. Когда предсердно-желудочковые или аортальные и легочные клапаны закрыты, их створки тесно соприкасаются и плотно закрывают вход (выход) в желудочки.

Рис. 96. Клапаны сердца и направление кровотока: 1 – аорта; 2 – левое предсердие; 3 – левый желудочек; 4 – правый желудочек; 5 – правое предсердие; 6 – легочная артерия

Сердечный цикл.

В сосудистой системе кровь движется благодаря градиенту давления: от высокого до низкого. Давление крови определяется силой, с которой кровь, что содержится в сосуде (полости сердца), давит на все стороны, в том числе и на стенки этого сосуда. Желудочки-это та структура, что и создает указанный градиент. Циклически повторяющуюся смену состояний расслабления (диастолы) и сокращения (систолы) сердца называют сердечным циклом. При ЧСС 75 в 1 мин длительность всего цикла составляет около 0,8 с (рис. 97).

Сердечный цикл удобнее рассматривать, начиная с конца общей диастолы предсердий и желудочков. При этом отделы сердца находятся в таком состоянии. Півмісячні клапаны закрыты, а предсердно-желудочковые – открытые. Кровь из вен поступает свободно и полностью заполняет полости предсердий и желудочков. Давление у них, как и в прилегающих венах – около 0 мм рт. ст.

Систола предсердий.

Возбуждение, зародившееся в синусному узлу, прежде всего, поступает к миокарду предсердий, поскольку передача его шлуночкам в верхней части предсердно-желудочкового узла задерживается. Поэтому сначала происходит систола предсердий (0,1 с). При этом сокращение мышечных волокон, расположенных вокруг устьев вен, перекрывает их. Образуется замкнутая предсердно-желудочковая полость. При сокращении миокарда предсердий давление в них повышается с

Рис. 97. Соотношение различных показателей работы сердца

0 мм рт. ст. до 3-8 мм рт. ст. Вследствие этого часть крови из предсердий через открытые предсердно-желудочковые отверстия переходит в желудочки, доводя объем крови в них до 110-140 мл (конечно-диастолический объем (КДО) желудочков). При этом за счет дополнительной порции крови, поступившей полость желудочков немного растягивается, что больше всего выражено в продольном их направлении. После этого начинаются систола желудочков и диастола предсердий.

Систола желудочков.

После предсердно-желудочковой задержки возбуждения волокнами проводящей системы распространяется на кардиомиоциты желудочков, и начинается систола желудочков, что в состоянии покоя длится около 0,33 сек. Она делится на два периода, а каждый из них, в свою очередь, – на фазы.

1. Период напряжения продолжается до тех пор, пока не откроются полулунные клапаны. Для открытия их давление крови в желудочках должна быть выше, чем в соответствующих артериальных стволах. При этом АО, что регистрируется в конце диастолы желудочков (ДАТ), в аорте составляет около 70-80 мм рт. ст., а в легочной артерии -10;-15 мм рт. ст. Период напряжения длится около 0,08 сек.

Начинается он с фазы асинхронного сокращения (0,05 с), поскольку не все волокна желудочков начинают сокращаться одновременно. Первыми сокращаются кардиомиоциты, расположенные вблизи волокон проводящей системы. Следующая фаза – фаза изометрического сокращения (0,03 с) – характеризуется вовлечением в сокращение всего миокарда желудочков.

Начало сокращения желудочков приводит к тому, что при еще закрытых полулунных клапанах кровь устремляется в область наименьшего давления – обратно в предсердия. Предсердно-желудочковые клапаны, размещенные на ее пути, закрываются потоком крови. От вывихивания в предсердия их удерживают сухожильные нити, а папиллярные мышцы, сокращаясь, создают еще большее сопротивление. Вследствие этого на некоторое время возникают замкнутые полости желудочков. И пока сокращения желудочков не поднимет в них давление выше уровень, необходимый для открытия полулунных клапанов, существенного укорочения длины волокон не происходит. Повышается лишь их внутреннее напряжение.

2. Период изгнания крови начинается с открытия клапанов аорты и легочной артерии. Он длится 0,25 с и состоит из фаз быстрого (0,12 с) и медленно (0,13 с) изгнания крови. Аортальные клапаны открываются при давлении около 80 мм рт. ст., а легочные – 10 мм рт. ст. Относительно узкие отверстия артерий не в состоянии сразу пропустить весь объем крови, который выбрасывается (70 мл), и потому развивается сокращение миокарда, что обусловливает дальнейшее повышение давления в желудочках. В левом он повышается до 120-130 мм рт. ст., а в правом – до 20-25 мм рт. ст. Высокий градиент давления между желудочком и аортой (легочной артерией), что создается, способствует быстрому выбрасыванию части крови в сосуд.

Однако сравнительно незначительная пропускная способность сосудов, в которых и до этого была кровь, приводит к их переполнению. Теперь давление повышается уже в сосудах. Градиент давления между желудочками и сосудами постепенно уменьшается, вследствие чего скорость изгнания крови замедляется.

ниже ДАТ в легочной артерии открытия клапанов и изгнания крови из правого желудочка начинается несколько раньше, чем из левого. А ниже градиент способствует тому, что изгнание крови заканчивается чуть позже. Поэтому систола правого желудочка продолжается на 10-30 мс дольше от левого.

Диастола.

Если уровень давления в сосудах повышается до уровня давления в полости желудочков, изгнание крови прекращается. Окончания систолического изгнания крови обусловлено прекращением сокращения желудочков. Начинается их диастола, которая длится около 0,47 сек. Обычно к концу систолы в желудочках остается еще около 40-60 мл крови (конечно-систолический объем, КСО), Прекращение изгнания приводит к тому, что кровь, которая содержится в сосудах, обратным потоком захлопывает

Рис. 99. Схема возникновения, регистрации и форма ЭКГ в различных отведениях: а – направление векторов; б – ход векторной петли в пространстве: 1 – сагітальна плоскость; 2 – фронтальная плоскость; 3 – горизонтальная плоскость; в – биполярные отведения в “треугольнике Ейнтховена” и вид ЭКГ трех стандартных отведений; г – ЭКГ II стандартного отведения; г – расположение электродов и вид ЭКГ в шести грудных отведений

полулунные клапаны. Затем происходит спад напряжения – изометрический период расслабления (0,12 с). Только после этого желудочки под влиянием поступления крови начинают расправляться.

К этому времени предсердия уже полностью заполняются кровью. Диастола предсердий длится отец 0,7 сек. Наполнение предсердий происходит пассивно кровью, притекающей по венам. Но можно выделить и “активный” компонент, обусловлен частичный стечению диастолы предсердий с систолою желудочков. При сокращении последних плоскость предсердно-шлуночковоії перегородки смещается в направлении к верхушке сердца, создавая присмоктувальний эффект (рис. 98).

Когда напряжение стенки желудочков спадает, предсердно-желудочковые клапаны током крови открываются. Кровь заполняет желудочки, постепенно их расправляет.

Физиологические показатели сердца Все функциональные свойства сердца человека можно проконтролировать. Сейчас разработано огромное количество методических приемов и приборов, позволяющих объективно оценить состояние сердца. Его активность и наличие функциональных резервов. Их подробно описаны в соответствующих пособиях по кардиологи. Мы рассмотрим физиологическую характеристику наиболее распространенного из них – электрокардиографии.

Электрокардиография – запись изменения электрических потенциалов серпе дает возможность получить представление об возбудимость и проводимость миокарда. В случае одновременного возбуждения огромного количества кардиомиоцитов возникает электрическое поле, что даже передается на поверхность тела, откуда его, предварительно усилив, можно зарегистрировать (рис. 99)

Индивидуальный характер формы ЭКГ зависит от особенностей расположения сердца в грудной клетке у конкретного человека (оси сердца), а также от розмещення электродов на теле. Существует четкая зависимость и от функционального состояния миокарда: в случае патологии ЭКГ изменяется, что является надежным, удобным и одним из самых распространенных критериев установления диагноза.

Происхождение элементов ЭКГ. Розмерімо происхождение каждого элемента ЭКГ на примере “классического” – II стандартного отведения. При анализе ЭКГ обычно указывают на характер каждого из элементов, их расположение на кривой, отклонение от изоэлектрической линии (зубцы). Амплитуда ЭКГ-зубцов определяется величиной средних векторов, а их полярность – ориентацией. Интервалы ЭКГ характеризуют скорость де – и реполяризации.

При общей диастоле сердца регистрируется ізоелектрична линия, что свидетельствует об отсутствии разности потенциалов между его отдельными структурами. Зубец Р соответствует возникновению возбуждения и распространению его предсердиями. Амплитуда его меньше или равна 0,2 мВ, а продолжительность – 0,11 сек.

Интервал Р – Q, измеряют от начала зубца Р до комплекса QRS, отражает время распространения деполяризации предсердий, предсердно-желудочкового узла, предсердно-желудочковой задержки. Его продолжительность – 0,1 – 0,21 сек.

Процесс деполяризации желудочков характеризуется тремя векторами желудочкового комплекса QRS.

Зубец Q – обусловлен начальным вектором деполяризации проводящей системы желудочков и кардиомиоцитов межжелудочковой перегородки, продолжительность – 0,04 сек.

Зубец R – главный вектор комплекса – отражает процесс дальнейшего распространения возбуждения миокардом правого и левого желудочков. В норме зубец R регистрируется во всех стандартных и усиленных отведениях. Продолжительность зубца R – 0,04 сек.

Зубец S – характеризует деполяризацию их базальных отделов. Продолжительность зубца S – 0,06 сек. Максимальная продолжительность желудочкового комплекса QRS – 0,07 – 0,09 сек.

Интервал Q – T измеряется от начала комплекса QRS до конца зубца T. Этот интервал отражает скорость деполяризации (QRS) и реполяризации желудочков (S – T), называют электрической систолою желудочноночків. Продолжительность его составляет 0,35-0,40 с при ЧСС 75 в 1 мин и ізоелектричному расположении интервала 5-Т

Зубец Т отражает реполяризацію миокарда желудочков. Полярность зубца Т совпадает с направлением зубца и?. Продолжительность его составляет 0,16-0,24 сек.

Интервал Т-Р (между зубцом Те новым зубцом Г) соответствует периода электрической диастолы сердца.

Систолический и минутный объемы кровотока.

Количество крови, выбрасываемой желудочком при каждом сокращении (УО), величина весьма вариабельна и зависит от пола, возраста, функционального состояния организма и, конечно, объема и состояния самого сердца. В состоянии покоя у взрослого человека УО составляет 65-70 мл, у женщины – 50-60 мл. За счет подключения резервных возможностей сердца УО может увеличиваться примерно вдвое (схема 4).

Перед систолою в желудочке находится около 110-140 мл крови. Это так называемая конечно-диастолическая емкость (КДЄ). А после систолы остается КСО в количестве 40-60 мл. В случае более мощного сокращения

Схема 4. Показатели емкости и объема желудочков сердца

ДРО-дополнительный резервный объем; УО – ударный объем; СЮ – систолический резервный объем; 30 – остаточный объем

(механизмы – см. ниже) УО может увеличиваться до 100 мл за счет 20-40 мл резервного систолического объема (РСО). В конце диастолы в желудочке может оказаться на 30-40 мл больше крови – резервный диастолический объем (РДО). Таким образом, общая емкость желудочка может увеличиваться до 170-180 мл. Применяя оба резервных объемы, желудочек может доказать систолический выброс до 1 ЗОНО мл. После самого сокращения в желудочке остается около 30-40 мл УО.

УО обоих желудочков примерно одинаков. Одинаковым должен быть и ХОК, именуемый еще сердечным выбросом, минутным объемом сердца. Его легко определить, умножив УО на ЧСС.

В состоянии покоя у взрослого мужчины ХОК составляет около 5 л. При некоторых состояниях, например во время выполнения физической работы, ХОК вследствие увеличения УО и ЧСС может возрастать до 20-30 л. Максимальный прирост ЧСС зависит от возраста и примерно может определяться формулой

где В – возраст, в годах.

Увеличение ЧСС происходит за счет незначительного укорочение продолжительности систолы и существенного уменьшения продолжительности диастолы (табл. 10). Чрезмерное сокращение диастолы может сопровождаться снижением КДЄ, что обусловит уменьшение УО. Наибольшую производительность сердца молодого мужчины обычно случается при ЧСС 150-170 в 1 мин.

Таблица 10. Продолжительность систолы и диастолы желудочков за разных значений ЧСС

Тоны сердца.

Обычно врач ухом может выслушать два звука (тона). Более чувствительный прибор дает возможность определить четыре тона. Выслушать их можно над соответствующим клапаном или кровотоком (звук хорошо передается жидкостью) там, где сосуд близко прилегает к грудной стенке. Происхождение каждого тона обусловлено несколькими компонентами, каждый из которых при патологии может измениться. А это, конечно, отразится лично на тони, его звучности, чистоте.

в 1 тон (систолический) совпадает с началом систолы желудочков. В образовании его участвуют три компонента: клапанный, мышечный и сосудистый. Они состоят из:

1) щелчок предсердно-желудочковых клапанов;

2) вибрации их и сухожильных нитей, содержащих эти клапаны;

3) турбулентного движения крови, что ударяется о клапаны, которые захлопываются;

4) вибрации стенки желудочков во время изометрического сокращения;

5) колебаний начальных отделов аорты и легочного ствола при растяжении их кровью в период изгнания.

Основной компонент – клапанный. Поэтому звучность И тона в основном зависит от него. Так,

при повышении интенсивности сокращения желудочков вследствие повышенного роста давления, а также быстрого и мощного щелчка клапанов тон становится более звучным. С другой стороны, если к началу систолы створки клапанов открыты шире (за большего кровенаполнения), звук также усиливается. И тон длится около 0,14 сек.

II тон (диастолический) совпадает с началом диастолы желудочков. Он состоит из:

1) удар створок полулунных клапанов друг о друга при закрытии;

2) вибрации полулунных клапанов;

3) турбулентного движения крови, что ударяется о клапаны, захлопывающиеся;

4) вибрации крупных артерий (аорты и легочной). Продолжительность II тона – около 0,11 сек.

Сигналы хорошо слышны над клапанами (И – над предсердно-желудочковыми, II – над півмісяцевими). Звук проводится также и по крови, следовательно, его можно выслушать по ходу соответствующего сосуда (легочной артерии или аорты; рис. 100).

Верхушечный толчок.

Методом простой пальпации или с помощью приборов можно обнаружить, что при каждой систоле в левом пятом міжребровому промежутке по среднеключичной линии в течение короткого времени возникает незначительное выбухание грудной стенки-следствие перемещения верхушки сердца в сторону передней грудной клетки при сложной изменении формы и объема сердца в момент систолы.

Рис. 100. Участки грудной клетки, где хорошо слышны тоны сердца: 1 – аорта; 2 – легочная артерия; 5 правый предсердно-желудочковый (трехстворчатый) клапан; 4 – левый предсердно-желудочковый (митральный) клапан

Источник