Сосуды сетчатки в норме

Желтое тело глаза в норме. Сосуды глазного дна

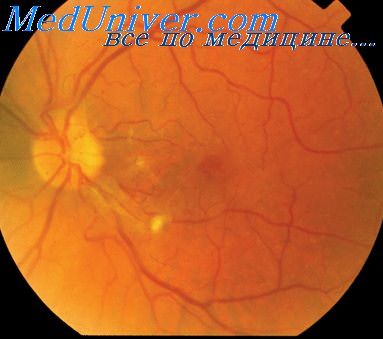

Область желтого пятна (macula lutea) располагается приблизительно на расстоянии, равном 2—2,5 диаметрам соска (3,3 мм), кнаружи от височной границы соска зрительного нерва и несколько книзу от него. Этот участок при офталмоскопии кажется более темным горизонтально расположенным опалом, ограниченным блестящей полоской с нерезкими контурами (макулярный рефлекс).

Блестящий овальный рефлекс вокруг желтого пятна четко выделяется у лиц молодого возраста и почти не виден у пожилых.

В центре овала имеется маленький светлый участок, соответствующий наиболее глубокой центральной части желтого пятна (фовсолярнын рефлекс). Центральный участок желтого пятна при исследовании в бескрасном свете кажется желтым. Желтое пятно выделяется на фоне глазного дна вследствие особенностей его гистологического строения.

В области желтого пятна сетчатка истончена; в центре ее толщина достигает лишь 0,18 мм. Край желтого пятна имеет вид валикообразного утолщения. Этот выдающийся край желтого пятна содержит большое количество ганглиозных клеток, расположенных в 8-10 рядов, в то время как сетчатка на всем протяжении имеет только один ряд ганглиозных клеток. По направлению к центральному углублению слой ганглиозных клеток становится тоньше, остаются единичные клетки, которые полностью исчезают в центральном отделе. Слой нервных волокон в области foveae также очень тонкий, а в центральном углублении имеются лишь его изолированные пучки. Внутренний и наружный ретикулярные слои на дне foveae отсутствуют. Внутренний ядерный слой по краям foveae имеет до 10 рядов клеток, а в центре сохранены его отдельные клетки.

Нейро-эпителиальный слой сетчатки в области желтого пятнаимеет также свои особенности. влияющие на офталноскопическую картину этой области: клетки пигментного эпителия выше, уже и богаче пигментом, чем в других отделах сетчатки. Колбочки от периферии к центру foveae становятся тоньше и плотнее прилежат друг к другу.

В наружном ретикулярном слое, в непосредственной близости с наружным ядерным слоем области foveae, находится наружный слой Генле; волокна этого слоя имеют радиарное направление, что обусловливает характер расположения наблюдаемых при офталмоскопии патологических изменений глазного дна. Сосуды сетчатой оболочки, расположенные в слое нервных волокон, вполне доступны офталмоскопическому исследованию. В центре или немного кнутри от центра соска зрительного нерва видна центральная артерия сетчатки (a. centralis retinae) в сопровождении вены (v. centralis retinae), расположенной кнаружи от артерии. На соске центральная артерия и вена делятся на верхние и нижние ветви (a. et v. centralis superior et inferior).

Иногда эти две основные ветви образуются уже в стволе зрительного нерва. В таком случае на соске видны два артериальных и два венозных стволика, из хоторых одни (артериальный и венозный) идут кверху, другие — книзу. Верхняя и нижняя нейтральная артерия и вена на соске или недалеко от него на сетчатке делятся на ветви, из которых одни направляются в височную сторону: a. et v. temporalis retinae superior и a. et v. temporalis retinae inferior, другие — и носовую сторону: a. et v. nasalis retinae superior и a. et v. nasalis retinae interior. В дальнейшем сосуды древовидно ветвятся, распространяясь по всему глазному дну. К желтому пятну идут сосуды, самостоятельно выходящие из соска зрительного нерва, или мелкие боковые ветви, идущие от крупных верхних и нижних височных артерий и вен. Они оканчиваются, не доходя до желтого пятна.

В норме артерии уже и светлее вен. Соотношение между калибром артерий и вен равно 2:3. Следует указать, что при помощи специального прибора, например гелиометрического окуляра Лобека, можно измерить калибр сосудов. Вдоль сосудов видны полосы рефлекса. В артериях они имеют непрерывный характер, в венах — прерывистый. Рефлексные полосы в артериях шире, чем в венах; они равны 1/4—1/3 диаметра артерии. Рефлексные полосы в венах составляют 1/10—1/12 диаметра вены.

Сосуды сетчатки анастомозов не имеют. Артерии с артериями в норме никогда не перекрещиваются; перекрещивание наблюдается между артериями и венами сетчатки. На месте перекреста, сели артерия находится впереди вены, последняя просвечивает через прозрачную стенку артерии.

Крупные сосуды сетчатки находятся в слое нервных волокон под внутренней пограничной пластинкой (membrana Hmitans interna). Более мелкие сосуды проходят через внутренние слон сетчатки и доходят до наружной поверхности внутреннего зернистого слом.

Периферическая граница глазного дна соответствует зубчатой линии (оrа serrata). Она имеет более темную окраску, чем соседние участки дна. Эта пигментация располагается в виде неправильной, неравномерной ширины зигзагообразной полосы и обнаруживается при исследовании глазного дна с расширенным зрачком и максимальном отклонении глаза исследуемого в соответствующую сторону.

Видео методики обратной офтальмоскопии для исследования глазного дна

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь

– Также рекомендуем “Оценка зрительного нерва. Изменения зрительного нерва”

Оглавление темы “Офталмоскопия глазного дна”:

1. Офталмоскопия. Техника офталмоскопии

2. Законы сопряженных фокусов. Лупа для офтальмоскопии

3. Обратная офтальмоскопия. Офталмоскопия в прямом виде

4. Техника прямой офталмоскопии. Оценка преломляющих сред глаза

5. Оценка изменений сетчатки. Офталмоскопия в бескрасном свете

6. Склеральный ободок. Глазное дно в норме

7. Желтое тело глаза в норме. Сосуды глазного дна

8. Оценка зрительного нерва. Изменения зрительного нерва

9. Колобома входа зрительного нерва. Колобома соска зрительного нерва

10. Ложный неврит или псевдоневрит зрительного нерва. Остатки эмбриональной артерии зрительного нерва

Источник

Большую часть кровотока в глазном яблоке обеспечивает основная ветвь внутренней сонной артерии, называемая глазной артерией. Она питает и сам глаз, и вспомогательный его аппарат. Питание тканей обеспечивает сеть капилляров. При этом, наибольшая значимость принадлежит сосудам, несущим кровь к сетчатке глаза и зрительному нерву – это центральная артерия сетчатки, а также задние короткие цилиарные артерии. Нарушение кровотока в них ведет к значительному снижению зрения и наступлению слепоты. В кровоток из клеток поступают и вредные продукты обмена, которые выводятся венами.

Сеть вен повторяет строение глазных артерий. Особенностью вен является отсутствие клапанов, для ограничения обратного тока крови. Вены глазницы, сообщаются с венозной сетью лица и головного мозга. Поэтому, гнойные процессы, возникающие на лице, могут распространяться по венозному кровотоку к головному мозгу, что представляет опасность для жизни человека.

Артериальная система глаза

Основная роль в кровоснабжении глаза принадлежит одной из важнейших ветвей в составе внутренней сонной артерии – глазной артерии, которая входит в глазницу по каналу зрительного нерва, вместе с ним.

Внутри глазницы она отделяет основные ветви: центральную артерию сетчатки, слезную артерию, задние короткие и длинные цилиарные артерии, надглазничную артерию, мышечные артерии, решетчатые артерии (передние и задние), внутренние артерии век, надблоковую артерию, артерию спинки носа.

Роль центральной артерии сетчатки – питание части зрительного нерва, для чего от нее отделяется веточка – центральная артерия зрительного нерва. Она проходит внутри зрительного нерва, и выходит сквозь диск зрительного нерва непосредственно на глазное дно. Здесь, она делится на ветви, образуя довольно густую сеть капилляров, которые питают внутренние слои сетчатой оболочки и внутриглазной отрезок зрительного нерва.

Изредка на глазном дне может обнаруживаться дополнительный кровеносный сосуд, принимающий участие в питании макулярной области – это, цилиоретинальная артерия, берущая начало в задней короткой цилиарной артерии. Когда нарушается ток крови центральной артерии сетчатки, на цилиоретинальную артерию ложится задача обеспечения питанием макулярной зоны, что предупредит снижение центрального зрения.

Глазная артерия разветвляется на 6-12 задних коротких цилиарных артерий, которые ответвившись входят в склеру, огибая зрительный нерв, с образованием артериального круга, который обеспечивает кровоснабжение отрезка зрительного нерва после выхода его из глаза. Вместе с тем, они обеспечивают кровоток непосредственно в сосудистой оболочке глаза. Эти артерии не подходят к цилиарному телу и радужной оболочке, что делает воспалительные процессы переднего и заднего отрезка глаза относительно изолированными.

Глазная артерия также дает начало двум задним длинным цилиарным артериям, которые проходят склеру с двух боков зрительного нерва, а затем проходя по околососудистому пространству, достигают цилиарного тела. В цилиарном теле происходит объединение задних длинных цилиарных артерий и передних ресничных артерий – ветвей мышечных артерий, а также, частично и задних коротких цилиарных артерий, с образованием большого артериального круга радужки. Он располагается в зоне корня радужной оболочки, ветви отходящие от него направляются к зрачку. В пограничной зоне зрачкового пояска и ресничного пояска радужки, эти ответвления и создают малый артериальный круг. Радужка и цилиарное тело получают кровоснабжение по своим ветвям и малому артериальному кругу.

Мышечные артерии, обеспечивают кровоснабжение всех мышц глаза, а артерии прямых мышц разветвляются веточками передних цилиарных артерий, которые, также делятся, образуя сосудистые сети в лимбе, соединенные с магистралями задних длинных цилиарных артерий.

Внутренние артерии век находятся в толще кожи, затем выходят на поверхность век и соединяются с наружными артериями – веточками слезной артерии. В результате подобного слияния, образуются нижняя и верхняя артериальные дуги век, по которым происходит их кровоснабжение.

Несколько веточек артерий век, выходят на заднюю поверхность, обеспечивая кровоснабжение конъюнктивы – это задние конъюнктивальные артерии. Рядом со сводами конъюнктивы происходит соединение их и передних конъюнктивальных артерий – ветвей передних цилиарных артерий, которые питают конъюнктиву органа зрения.

Слезная железа получает питание от слезной артерии, которая кроме того обеспечивает кровоток наружной и верхней прямой мышцы, так как проходит рядом. Далее она участвует в кровоснабжении век. Выходя из глазницы сквозь надглазничную вырезку в лобной кости, надглазничная артерия запитывает область верхнего века одновременно с надблоковой артерией.

В кровоснабжении слизистой оболочки носа, а также решетчатого лабиринта принимают участие решетчатые артерии (передние и задние).

Кровообращение глаза обеспечивают и другие магистрали: подглазничная артерия – ответвление верхнечелюстной артерии, которая участвует в обеспечении питанием нижнего века, прямой и косой нижних мышц, слезной железы со слезным мешком и лицевая артерия, которая отделяет угловую артерию для питания внутренней области век глаз.

Венозная система глаза

Венозная система обеспечивает отток крови от глазных тканей. Ее основное звено – центральная вена сетчатки, занята оттоком крови от структур, которые снабжает одноименная артерия. Затем она соединяется с верхней глазной веной в пещеристом синусе.

Вортикозные вены заняты в отводе крови от сосудистой оболочки. Четыре из них отводят кровь от одноименного участка глаза, затем две верхние вены сливаются с верхней глазной веной, а две нижние – с нижней.

Во всем остальном, венозный отток органов глазницы и глаза повторяет артериальное кровоснабжение, происходящее в обратном порядке. Основная масса вен оттекает в покидающую глазницу сквозь верхнюю глазничную щель, верхнюю глазную вену, остальные – в нижнюю глазную вену, которая как правило, имеет две ветви. Одна из них соединена с верхней глазной веной, путь второй лежит сквозь нижнюю глазничную щель.

Особенность венозного оттока – это отсутствие в венах клапанов и довольно тесная связь между венозными системами глаз, лица, головного мозга, что представляет собой серьезную опасность для жизни, при возникновении гнойных воспалений.

Методы диагностики болезней сосудистой системы глаза

- Офтальмоскопия – процедура оценки здоровья сосудов глазного дна.

- Ультразвуковая доплерография – процедура оценки сосудистого кровотока.

- Реография – определение цифровых значений оттока/притока крови.

- Флуоресцентная ангиография – исследование состояния сосудов сетчатки и хориоидеи, с применением контрастного вещества.

Симптомы сосудистых заболеваний глаза

- Тромбоз ветвей либо центральной вены сетчатки.

- Нарушение тока крови в ветвях либо в центральной артерии сетчатки.

- Папиллопатия.

- Ишемическая нейропатия (передняя и задняя).

- Глазной ишемический синдром.

При нарушении кровотока, кровоизлиянии в макулу, отеке, нарушении кровотока в зрительном нерве – возникает снижение зрения.

Когда изменения кровотока не затрагивают зону макулы, оно проявляется только нарушениями периферического зрения.

Болезни с поражением сосудов глаза

- Поражение сосудов глаза при общих заболеваниях (сахарном диабете, гипертонической болезни, ревматизме, туберкулезе и пр.)

- Воспаление сосудов глаза.

- Тромбоз (окклюзия) асосудов сетчатки.

- Ангиопатия сосудов сетчатки.

Источник

Глава 2. Нормальное глазное дно

Нормальная сетчатая оболочка

Цвет сетчатки зависит от циркулирующей в сосудистой оболочке крови (рис. 2-1, 2-2). Нормальная сетчатка при офтальмоскопии имеет красный цвет, но между хориокапиллярным слоем и сетчаткой располагается пигментный эпителий. В зависимости от плотности пигментного эпителия цвет сетчатки может варьировать от тёмнокрасного у брюнетов, более светлого у блондинов до коричневого у лиц монголоидной расы и тёмно-коричневого у лиц негроидной расы.

При уменьшении количества пигмента в пигментном эпителии может быть виден рисунок сосудистой оболочки в виде относительно широких полос – проекция сосудов хориоидеи, между ними могут быть тёмные участки (общая картина в виде так называемого паркетного глазного дна).

Диск зрительного нерва

Диском зрительного нерва называют интра-окулярную часть зрительного нерва, её длина равна 1 мм, диаметр – от 1,5 до 2 мм. В норме диск зрительного нерва располагается на 15° кнутри и на 3° кверху от заднего полюса глаза.

Внешний вид диска зрительного нерва зависит от размера склерального канала и угла, под которым этот канал расположен по отношению к глазу. От ширины склерального канала зависит размер физиологической экскавации.

Если зрительный нерв входит в склеру под острым углом, то пигментный эпителий сетчатки оканчивается впереди края канала, образуя полукольцо хориоидеи и склеры. Если угол превышает 90°, то один край диска кажется крутым, а противоположный – пологим.

При офтальмоскопии диск зрительного нерва выглядит розовым пятном почти круглой формы на красном фоне глазного дна. Его височная половина в норме всегда бледнее носовой. Цвет диска обусловлен количеством питающих его капилляров. Более интенсивный цвет диска зрительного нерва наблюдается у детей и молодых

людей, с возрастом он бледнеет. Цвет диска зрительного нерва бледнее также у людей с миопи-ческой рефракцией. Если сосудистая оболочка отстоит от края диска зрительного нерва, он окружён склеральным полукольцом. Иногда край диска имеет чёрную окантовку из-за скопления меланина. Основу диска зрительного нерва составляют нервные волокна, задняя поверхность представлена решётчатой пластиночкой. В центре диска зрительного нерва проходят центральные артерия и вена сетчатки.

Сосуды сетчатки

Основные ветви центральных артерии и вены проходят от диска зрительного нерва к периферии поверхностно, на уровне слоя нервных волокон. Здесь сосуды сетчатки дихотомически делятся вплоть до прекапилляров, образуя арте-риолы 1-го и 2-го порядка. По данным ряда авторов, проксимальный сегмент артериол и венул 1-го порядка имеет диаметр, соответственно, около 100 и 150 мкм, средний сегмент сосудов (артериолы и венулы 2-го порядка) – около 40- 50 мкм, мельчайшие видимые сосуды (артериолы и венулы 3-го порядка) – около 20 мкм.

Из нижних и верхних темпоральных сосудистых аркад тонкие сосудистые веточки проходят к макулярной области, где заканчиваются в капиллярном сплетении. Это капиллярное сплетение образует вокруг фовеолы аркады. Видна авас-кулярная фовеальная область диаметром около 0,3-0,4 мм, снабжающаяся кровью из хориока-пиллярного слоя.

Макула

Наиболее важной зоной сетчатки является ма-кулярная область, или жёлтое пятно, центральная часть которой называется фовеа (диаметр 1,85 мкм). В центре фовеа располагается небольшое темноватое углубление – фовеола (диаметр 0,3 мкм). Макула (диаметр 2,85 мкм) и фовеола окружены в норме световыми рефлексами, которые более выражены у детей и людей молодого возраста.

Рис. 2-1. Нормальное глазное дно.

Рис. 2-2. Центральная зона глазного дна (по G. Scuderi, G. Morone, R. Broncato).

Источник

У пациента – гипертоническая болезнь или сахарный диабет, а его направили на консультацию к офтальмологу – «посмотреть глазное дно». Но для чего, ведь у него – не заболевание глаз?

О том, что такое глазное дно, зачем направляют на его обследование и о чем оно может «рассказать», мы побеседовали с врачом-офтальмологом «Клиника Эксперт Тула» Афанасьевой Татьяной Александровной.

Узнать стоимость исследования глазного дна в вашем городе можно, позвонив по телефону во вкладке «контакты»

внимание: услуга доступна не во всех городах

– Татьяна Александровна, что такое глазное дно и как называется метод его диагностики?

Глазное дно – это внутренняя поверхность глазного яблока, включающая в себя диск зрительного нерва, сетчатку с сосудами и сосудистую оболочку.

Исследование проводится чаще всего методом офтальмоскопии. Глазное дно освещается световыми лучами и осматривается под увеличением. Прибор называется «офтальмоскоп».

В каких случаях проводится МРТ глазных орбит? Рассказывает врач-рентгенолог «МРТ Эксперт Липецк»

Чеботарева Галина Николаевна

Помимо офтальмоскопии, в современной офтальмологии для исследования глазного дна используются такие методы, как флуоресцентная ангиография, оптическая когерентная томография, гейдельбергская ретинальная томография. В повседневной практике поликлинического врача-офтальмолога ведущее место занимает офтальмоскопия ввиду своей простоты и доступности.

– Что такое флуоресцентная ангиография сетчатки и чем она отличается от офтальмоскопии?

Это сложный метод диагностики, при котором исследуются сосуды (в том числе и капилляры) глазного дна и хориоидеи (сосудистые сплетения) посредством внутривенного введения вещества флуоресцеина.

После введения препарата выполняется серия снимков. В местах, где есть какие-то патологические изменения сосудов и происходит «просачивание» флуоресцеина за пределы сосудистой стенки, на снимках будет обнаруживаться специфическое свечение.

Записаться на прием к окулисту в вашем городе можно здесь

внимание: консультации доступны не во всех городах

– О каких офтальмологических заболеваниях может рассказать врачу глазное дно пациента?

Среди глазных патологий, которые могут отразиться на состоянии глазного дна – близорукость, наследственная дистрофия сетчатки, воспалительные процессы (при тяжелых увеитах , хориоретинитах).

Читайте по теме: Близорукость, дальнозоркость и астигматизм – как вылечить и как предупредить?

– Почему часто направление на осмотр глазного дна выдают узкопрофильные специалисты, например, кардиологи, неврологи и даже эндокринологи? Какие синдромы и заболевания, не связанные с состоянием глаз, отражаются на нашем глазном дне?

Состояние этой области глаза действительно меняется при ряде общих (неглазных) патологий, причем их число даже больше, чем собственно офтальмологических.

Дело в том, что при целом ряде заболеваний в патологический процесс вовлекаются сосуды в разных органах: почках, головном мозге, сердечной мышце и т.д. Аналогичные изменения могут, разумеется, наблюдаться в сосудах глаз – как части общей сосудистой системы. Путем исследования глазного дна можно делать косвенные выводы о состоянии сосудов и микроциркуляции в других органах.

Например, могут отмечаться как начальные сосудистые изменения в виде так называемой ангиопатии, так и более серьезные – в виде склероза сосудов (ангиосклероз) и даже специфических изменений сетчатки (ретинопатия).

В зависимости от полученных результатов могут делаться выводы о степени, стадии развития патологического процесса в том или ином органе, адекватности проводимой терапии. В связи с этим может, соответственно, меняться и терапевтическая тактика.

Читайте по теме: Зашкалило! Ищем причины высокого давления

Наиболее часто встречаются изменения глазного дна при гипертонической болезни, сахарном диабете, ревматизме, инфекционных заболеваниях (например токсоплазмозе, ВИЧ), заболеваниях крови, ряде неврологических патологий, ревматологических патологиях – васкулитах, тяжелом течении беременности с развитием токсикозов, и некоторых других.

– Как проводится офтальмоскопия глазного дна? Не доставляет ли она пациенту неприятных ощущений?

Исследование проводится в положении сидя. Подготовки к самой процедуре не требуется. В глаза предварительно, уже в кабинете офтальмолога, закапываются капли.

Из возможных неприятных ощущений – временное ослепляющее действие света, чувство жжения и/или покраснения после закапывания капель, трудность или невозможность сфокусировать зрение в течение нескольких часов после исследования.

– Зачем расширяют зрачки при проверке зрения?

Расширение зрачков именно с целью исследования глазного дна выполняется для увеличения области осмотра и более тщательного обследования.

– Капли, которые применяет доктор для расширения зрачка перед проведением офтальмоскопии, являются безопасными для здоровья пациента?

В целом да, но противопоказания, тем не менее, существуют. Поэтому перед исследованием пациент должен обязательно проинформировать врача обо всех имеющихся и имевшихся у него патологиях, любой аллергии, а также принимаемых препаратах (например нитратах, нитритах, психотропных средствах).

Расширяющие зрачок препараты не используют при закрытоугольной глаукоме (особенно неоперированной), чтобы не спровоцировать развитие острого приступа.

Читайте по теме: Что такое глаукома и как с ней жить?

У детей применяются менее концентрированные капли.

– Татьяна Александровна, если для проверки зрения применялись капли для расширения зрачка, какие рекомендации необходимо соблюдать пациентам до и после обследования?

До обследования особых рекомендаций нет. После процедуры из-за временного действия капель возможно некоторое ухудшение остроты зрения, «темные» пятна в полях зрения, повышенная чувствительность к свету.

Не следует пытаться сфокусировать зрение на чем-либо, напрягая его, в том числе смотреть телевизор, работать на компьютере, водить транспортные средства. Лучше дать глазам просто отдохнуть.

Необходимо обязательно пользоваться солнцезащитными очками (особенно в яркий, солнечный день).

Читайте по теме: Замкнутый круг Хорхе Луиса Борхеса. Как развивалась слепота у великого аргентинского писателя?

Длительность таких ограничений зависит от вида использованного препарата и определяется доктором в каждом конкретном случае.

– Как часто нужно проходить осмотр глазного дна детям и взрослым?

Дети проходят обследование в определенные периоды жизни (новорожденные, в год, перед детским садом и школой). Далее, а также у взрослых – в среднем 1 раз в год.

Во всех остальных случаях – по показаниям.

– Для того, чтобы проверить глазное дно, необходимо направление врача?

Формально-юридически – нет. Однако на практике в подавляющем большинстве случаев пациенты приходят по направлению доктора – кардиолога, невролога, терапевта и т.д.

Другие статьи по теме:

От чего глаза краснеют? Как правильно лечить конъюнктивит?

Фемида не даст в обиду. Кто защищает права пациентов частных клиник?

Для справки:

Афанасьева Татьяна Александровна

Выпускница медицинского факультета Тульского государственного университета 2003 года.

В 2004 году окончила интернатуру по специальности «Офтальмология».

С 2017 года работает врачом-офтальмологом в ООО «Клиника Эксперт Тула». В Туле принимает по адресу: ул. Болдина, д. 74

Источник