Сосуды слизистой мочевого пузыря

Топография мочевого пузыря

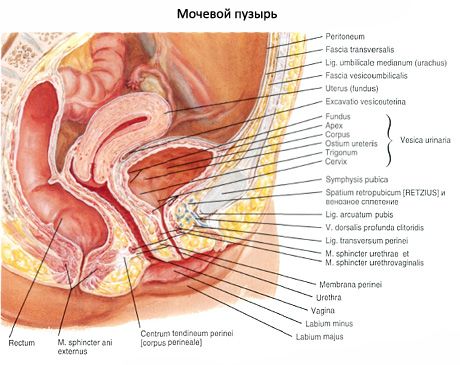

Мочевой пузырь расположен в полости малого таза позади лобкового симфиза. Своей передней поверхностью он обращен к лобковому симфизу, от которого отграничен слоем рыхлой клетчатки, залегающей в позадилобковом пространстве. При наполнении мочевого пузыря мочой его верхушка выступает иэд лобковым симфизом и соприкасается с передней брюшной стенкой. Задняя поверхность мочевого пузыря у мужчин прилежит к прямой кишке, семенным пузырькам и ампулам семявыносяших протоков, а дно – к предстательной железе. У женщин задняя поверхность мочевого пузыря соприкасается с передней стенкой шейки матки и влагалища, а дно – с мочеполовой диафрагмой. Боковые поверхности мочевого пузыря у мужчин и женщин граничат с мышцей, поднимающей задний проход. К верхней части мочевого пузыря у мужчин прилежат петли тонкой кишки, а у женщин – матка. Наполненный мочевой пузырь расположен по отношению к брюшине мезоперитонеяльно, пустой, спавшийся – ретроперитонеально.

Брюшина покрывает мочевой пузырь сверху, с боков и сзади, а затем у мужчин переходит на прямую кишку (прямокишечно-пузырное углубление), у женщин – на матку (пузырно-маточное углубление). Брюшина, покрывающая мочевой пузырь, соединена с его стенками рыхло. Мочевой пузырь фиксирован к стенкам малого таза и соединен с рядом лежащими органами при помощи фиброзных тяжей. С пупком верхушку пузыря соединяет срединная пупочная связка. Нижняя часть мочевого пузыря прикреплена к стенкам малого таза и соседним органам связками, образующимися за счет уплотненных соединительнотканных пучков и волокон так называемой тазовой фасции. У мужчин имеется лобково-предстательная связка (lig.puboproicum), а у женщин – лрбково-пузырная связка (lig.pubovesicale). Кроме связок, мочевой пузырь укреплен также мышечными пучками, образующими лобково-пузырную мышцу (m.pubovesicalis) и прямокишечно-пузырную мышцу (m.rectovesicalis). Последняя имеется только у мужчин. Как у мужчин, так и у женщин мочевой пузырь в определенной степени фиксирован за счет начальной части мочеиспускательного канала и концевых отделов мочеточников, а также предстательной железы у мужчин и мочеполовой диафрагмы у женщин.

[10], [11], [12], [13], [14]

Строение мочевого пузыря

Стенки мочевого пузыря (у мужчин и женщин) состоят из слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной оболочки и адвентиции, а в местах, покрытых брюшиной, имеется серозная оболочка. У наполненного мочевого пузыря стенки растянуты, тонкие (2-3 мм). После опорожнения пузырь уменьшается в размерах, его стенка благодаря мышечной оболочке сокращается и достигает в толщину 12-15 мм.

Слизистая оболочка (tunica mucosa) выстилает мочевой пузырь изнутри и при опорожненном пузыре образует складки. При наполнении пузыря мочой складки слизистой оболочки полностью расправляются. Клетки эпителия (переходного), покрывающие слизистую оболочку, при пустом мочевом пузыре округлые, при наполнении его и растяжении стенок уплощены и истончены. Клетки эпителия соединены друг с другом плотными контактами. В толще собственной пластинки слизистой оболочки имеются альвеолярно-трубчатые железы, нервные волокна, сосуды и лимфоидные образования. Слизистая оболочка розоватого цвета, подвижна, легко собирается в складки, за исключением небольшого участка в области дна мочевого пузыря – треугольника мочевого пузыря (trigonum vesicae), где она плотно сращена с мышечной оболочкой. В передней части дна мочевого пузыря (у вершины треугольника) на слизистой оболочке имеется внутреннее отверстие мочеиспускательного канала, а в каждом углу треугольника (на концах задней границы) – отверстие мочеточника (правое и левое; ostium ureteris, dextrum et sinistrum). Вдоль основания (задней границы) мочепузырного треугольника проходит межмочеточниковая складка (plica interureterica).

Подслизистая основа (tela submucosa) хорошо развита в стенке мочевого пузыря. Благодаря ей слизистая оболочка может собираться в складки. В области треугольника мочевого пузыря подслизистая основа отсутствует. Кнаружи от нее в стенке мочевого пузыря находится мышечная оболочка (tunica muscularis), состоящая из трех нечетко отграниченных слоев, образованных гладкой мышечной тканью. Наружный и внутренний слои имеют преимущественно продольное направление, а средний, наиболее развитый, циркулярный. В области шейки мочевого пузыря и внутреннего отверстия мочеиспускательного канала средний циркулярный слой выражен наиболее хорошо. У начала мочеиспускательного канала из этого слоя образован сжиматель мочевого пузыря (m.sphincter vesicae). При сокращении мышечной оболочки мочевого пузыря и одновременном раскрытии сжимателя объем органа уменьшается и моча изгоняется наружу через мочеиспускательный канал. В связи с этой функцией мышечной оболочки мочевого пузыря ее называют мышцей, выталкивающей мочу (m.detrusor vesicae).

Сосуды и нервы мочевого пузыря

К верхушке и телу мочевого пузыря подходят верхние мочепузырные артерии – ветви правой и левой пупочных артерий. Боковые стенки и дно мочевого пузыря кровоснабжаются за счет ветвей нижних мочепузырных артерий (ветви внутренних подвздошных артерий).

Венозная кровь от стенки мочевого пузыря оттекает в венозное сплетение мочевого пузыря, а также по мочепузырным венам непосредственно во внутренние подвздошные вены. Лимфатические сосуды мочевого пузыря впадают во внутренние подвздошные лимфатические узлы. Мочевой пузырь получает симпатическую иннервацию из нижнего подчревного сплетения, парасимпатическую – по тазовым внутренностным нервам и чувствительным – из крестцового сплетения (из половых нервов).

Рентгеноанатомия мочевого пузыря

Мочевой пузырь при наполнении его контрастной массой на рентгенограмме (в переднезадней проекции) имеет форму диска с гладкими контурами. При боковой проекции на рентгенограмме мочевой пузырь приобретает форму неправильного треугольника. Для исследования мочевого пузыря используют также цистоскопию (осмотр слизистой оболочки). Этот метод позволяет определить состояние, цвет, рельеф слизистой оболочки, отверстий мочеточников и поступление мочи в мочевой пузырь.

Мочевой пузырь у новорожденных веретенообразный, у детей первых лет жизни – грушевидный. В период второго детства (8-12 лет) мочевой пузырь яйцевидный, а у подростков имеет форму, характерную для взрослого человека. Вместимость мочевого пузыря новорожденных равна 50-80 см3, к 5 годам – 180 мл мочи, а у детей старше 12 лет составляет 250 мл. У новорожденного дно мочевого пузыря не сформировано, треугольник мочевого пузыря расположен фронтально и является частью задней стенки пузыря. Циркулярный мышечный слой в стенке пузыря развит слабо, слизистая оболочка развита хорошо, складки выражены.

Топография мочевого пузыря у новорожденного такова, что его верхушка достигает половины расстояния между пупком и лобковым симфизом, поэтому мочевой пузырь у девочек в этом возрасте не соприкасается с влагалищем, а у мальчиков – с прямой кишкой. Передняя стенка мочевого пузыря расположена вне брюшины, которая покрывает только его заднюю стенку. В возрасте 1-3 лет дно мочевого пузыря расположено на уровне верхнего края лобкового симфиза. У подростков дно пузыря находится на уровне середины, а в юношеском возрасте – на уровне нижнего края лобкового симфиза. В дальнейшем происходит опускание дна мочевого пузыря в зависимости от состояния мышц мочеполовой диафрагмы.

Источник

Среди болезней мочеполовой системы трудно излечимым остается хронический цистит и сопутствующая ему стойкая дизурия. В США ежегодно около 3 млн. пациентов обращаются к врачу по поводу различных форм цистита [1]. Зачастую заболевание осложняется синдромом хронической тазовой боли. Необходимо признать, что патогенез тазовых болей до сих пор во многом неясен, в том числе и при хронических циститах у женщин. Особое место среди недостаточно изученных звеньев патогенеза воспалительных заболеваний мочеполовой системы занимают расстройства кровообращения в малом тазу. В научной литературе имеются лишь отдельные сведения о значении варикозного расширения вен малого таза (ВРВМТ) в развитии нарушений мочеиспускания у женщин [2, 3, 4]. Патогенетическое значение нарушений венозной гемодинамики области таза при стойких расстройствах мочеиспускания до сих пор изучено недостаточно. Без своевременного адекватного лечения варикоза вен это заболевание сопровождает пациенток на протяжении всей жизни, постоянно прогрессирует и со временем приводит к существенному снижению качества жизни. По меткому выражению профессора Г.И. Герасимовича такие женщины «…обречены на хождение по треугольнику хирург-гинеколог-уролог, боль и страх вынуждают обратиться к онкологу, а кажущееся отсутствие заболевания вынуждает врачей рекомендовать им лечение у психиатра» [5].

Цель работы: Изучить особенности хронического цистита, осложненного синдромом тазовой боли у женщин с варикозным расширением вен малого таза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В период 2002-2013 гг. проведено клиническое обследование и лечение 28 женщин, страдавших хроническим циститом, осложненным синдром хронической тазовой боли на фоне варикозного расширения вен малого таза. Все больные были репродуктивного возраста от 26 до 44 лет. Всем пациенткам проведено трансвагинальное УЗИ органов малого таза с допплерографией, урофлоуметрия, цистометрия и лазерная допплеровская флоуметрия, цистоскопическое обследование с прицельной биопсией слизистой оболочки мочевого пузыря (биопсия мочевого пузыря выполнялась биопсийными щипцами, мультифокально из 5-6 участков слизистой оболочки мочевого пузыря).

Пациентки получали комплексную консервативную терапию – инстилляции (урогиал 2 раза в неделю № 10), уросептики (фосфомицин 3 г каждые 10 дней № 10), физиолечение (магниотерапия), венотропные препараты (детралекс 1 табл. 2 раза в день – 2 мес), препараты, улучшающие микроциркуляцию (трентал 1табл. 2 раза в день 12 дней), препараты для системной энзимотерапии (вобэнзим 5 табл. 3 раза в день 2 мес.).

Показанием к консервативному лечению женщин являлось:

1. Клиническое течение заболевания:

- хронические боли внизу живота – непостоянные, усиливающиеся после физической нагрузки, уменьшающиеся в положении лежа, неинтенсивные;

- количество обострений хронического цистита от 3 до 5 раз в год;

- болезненное учащенное мочеиспускание при обострении хронического цистита от 8 до 12 раз в сутки;

- наличие болезненных обильных нерегулярных менструаций продолжительностью от трех до 8 дней;

- наличие болезненного неудовлетворенного полового акта, раздражительность, слабость;

- предшествующее неэффективное лечение воспалительных заболеваний органов малого таза: мочевого пузыря, гениталий;

- продолжительность заболевания от 6 месяцев до 4-х лет.

2. Данные ультразвукового исследования органов малого таза с допплерографией, подтверждающие начальные стадии 1-2 ВРВМТ:

- увеличение диаметра тазовых вен: внутренние подвздошные – 10-13 мм, яичниковые вены – 7-10 мм, маточные вены – 5-7 мм, диаметр аркуатных вен – 4,5-5,5 мм;

- уменьшение скорости кровотока в венах, пиковая систолическая скорость кровотока в маточных венах от 3 до 3,9 см/с;

- отсутствие турбулентности потока крови и сохраненный рисунок в венах;

- отсутствие ретроградного сброса крови по яичниковым венам в положении больной – стоя и лежа.

Также был исследован аутопсийный материал 15 мочевых пузырей умерших женщин, у которых на секции обнаружено ВРВМТ.

Для гистологического исследования методом световой микроскопии брали пластины через все слои стенки мочевого пузыря, из очагов кровоизлияний, из области мочепузырного треугольника, уретрального отдела и боковых поверхностей. Фрагменты, полученные из стенки мочевого пузыря, и биоптаты слизистой оболочки, фиксировали в 10%-ном нейтральном растворе формалина. Затем материал обезвоживали в серии этанола возрастающей концентрацией, просветляли в кселоле в автоматической системе для гистологической обработки тканей «Histokinette» и заключали в парафин. Во время заливки в парафин соблюдали послойную ориентировку кусочков на блоках. Парафиновые срезы 5-7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, по методу ван-Гизона. Приготовленные препараты анализировали в микроскопах «Laborlux» и «Aristoplan» с камерой «Ortomat E» и цветной микроскопической системой с видеопринтером «Sony» (BRD, «Leica»).

Обработку и графическое представление данных проводили с помощью компьютерных программ istica 8.0 и Excel 2007.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Клиническая картина у пациенток была крайне разнообразна. Наиболее частыми симптомами заболевания являлись боль внизу живота – у 28 (100%) и стойкая дизурия – у 22 (78,6%), нарушения менструального цикла – у 15 (53,6%) пациенток. Заболевание началось (со слов больных) сразу после родов у 11 (39,3%) женщин; после аборта – у 6 (21,4%); после приема оральных контрацептивов – у 4 (14,3%); после начала половой жизни – у 2 (7,1%) женщин, 5 (17,9%) больных не смогли указать причину начала заболевания. Длительность заболевания колебалась от 4 до 20 лет. По данным анамнеза все пациентки неоднократно проходили курсы лечения по поводу различных заболеваний (хронические воспалительные заболевания мочевыводящих путей, хронические воспалительные заболевания гениталий, нервно-депрессивные состояния, нарушения менструального цикла, хронический колит).

Ультразвуковое исследование органов малого таза с цветным допплеровским картированием (ЦДК) и венография почечной и яичниковой вен у больных, выявили умеренную дилатацию основных венозных коллекторов внутренней подвздошной, яичниковой и маточных вен и их сплетений без патологического ретроградного сброса почечной крови по яичниковым венам.

Таблица 1. Показатели урофлоуграмм у больных, получавших консервативную терапию

| Группа | Показатели | Данные урофлуометрии | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| T100, сек | TQ, сек | TQmax, сек | Qmax, мл/сек | ||||||

| До лечения | После лечения | До лечения | После лечения | До лечения | После лечения | До лечения | После лечения | ||

| Терапевтическое лечение n=28 | M±m | 23,3±1,1 | 9,8±0,2 | 18,5±1,0 | 9,1±0,1 | 5,5±0,2 | 3,3±0,1 | 17,8±0,2 | 27,4±0,2 |

| СЗР до и после лечения, р | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |||||

| Значение нормы | M±m | 10,0±0,60 | 8,77±0,66 | 3,66±0,52 | 29,91±2,18 | ||||

| Группа | Показатели | Данные урофлуометрии | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Qave, мл/сек | Vcomp, мл | ||||

| До лечения | После лечения | До лечения | После лечения | ||

| Терапевтическое лечение n=28 | M±m | 10,5±0,1 | 13,0±0,3 | 108,9±1,7 | 129,7±2,7 |

| СЗР до и после лечения, р | 0,001 | 0,001 | |||

| Значение нормы | M±m | 14,68±1,09 | 138,11±11,83 | ||

Нарушения уродинамики выражались в уменьшении эвакуаторной способности мочевого пузыря, на что указывало удлинение времени мочеиспускания и снижение скорости потока мочи (табл.1). По данным урофлоуметрии в данной группе пациенток исходно отмечалось увеличение показателя TQ (N – 8,77 →18,5) и показателя TQ max (N – 3,66 →5,5) в 2,1 и 1,5 раза соответственно (р

После лечения у пациенток регистрировалось снижение времени мочеиспускания (TQ, TQ max, T100), данные показатели уменьшились в 2; 1,7 и 2,4 раза соответственно (р

При проведении качественной оценки урофлоуграмм у 18(64,3%) больных данной группы до лечения выявлялся прерывистый тип мочеиспускания, у 10 (35,7%) женщин – прерванный тип мочеиспускания. После лечения нормальный тип мочеиспускания наблюдался у 27 (96,4%) женщин.

По данным цистометрии, исходно у данной группы пациенток по сравнению с нормативными показателями, наблюдалось увеличение объема остаточной мочи (N –

После лечения у пациенток регистрировалось статистически значимое восстановление исследуемых параметров. Так объем остаточной мочи уменьшился в 7,4 раза, максимальная цистометрическая емкость мочевого пузыря возросла в 4,5 раза, объем мочевого пузыря при первом и неудержимом позыве к мочеиспусканию увеличился 3,5 и 2,5 раза соответственно, а детрузорное давление при первом и максимальном сокращении снизилось в 1,4 и 1,6 раза соответственно (р

По результатам оценки микроциркуляции у пациенток имелись нарушения разной степени выраженности (табл. 2). Анализ ЛДФ-метрии позволил выявить у них застойный тип нарушения микроциркуляции. В частности был снижен показатель микроциркуляции, коэффициент вариации превышал нормальную величину, а индекс эффективности микроциркуляции был снижен. Эти изменения косвенно указывали на замедление потока эритроцитов. При анализе амплитудно-частотного спектра ЛДФ-граммы обращало внимание значительное уменьшение амплитуды быстрых (LF), медленных (HF) и пульсовых (CF) колебаний (табл. 3). Регистрировалось снижение как активного, так и пассивного механизмов микроциркуляции. При этом соответствие между медленными ритмами, характеризующими активный механизм модуляции кровотока – вазомоции и теми ритмами, которые характеризуют пассивные механизмы было нарушено. Полученные результаты указывали на развитие выраженного стаза крови в микрососудах с резким ухудшением кровотока в стенке мочевого пузыря, со снижением активного механизма микроциркуляции и повышением вазомоторной активности микрососудов. Эти изменения у большинства женщин характеризовались застойным гемодинамическим типом: регистрировались застой крови в венулах, полнокровие, снижение активного механизма микроциркуляци.

После проведенного лечения отмечена нормализация показателя микроциркуляци и индекса эффективности микроциркуляции. Это указывало на повышение и нормализацию тканевой перфузии в стенке мочевого пузыря. Возрастал базальный кровоток. Повышался поток крови в микрососудах, отмечалось снижение гипоксии и ишемии тканей, увеличение притока крови в систему микроциркуляции. Амплитудно-частотный спектр осцилляций кровотока изменялся в положительную сторону. Снижалась частота медленных колебаний, отмечалась активация активного и пассивного механизмов регуляции кровотока. Проводимое лечение у данной категории больных привело к улучшению реологических свойств крови и усилению активных вазомоторных механизмов регуляции микроциркуляции. Выявленные особенности кровотока свидетельствуют о снижении застоя крови в сосудистом русле, уменьшении гипоксии и ишемии тканей и разрешении воспалительного процесса в мочевом пузыре.

Таблица 2. Показатели ЛДФ-метрии мочевого пузыря у больных до и после консервативного лечения

| Группа | Показатели | Показатели ЛДФ-метрии | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| М, перф. ед. | СКО, перф. ед. | Kv, % | ИЭМ | ||||||

| До лечения | После лечения | До лечения | После лечения | До лечения | После лечения | До лечения | После лечения | ||

| Терапевтическое лечение n=28 | M±m | 23,4±0,7 | 28,4±0,1 | 7,7±0,2 | 6,7±0,1 | 27,4±0,2 | 23,5±0,4 | 1,2±0,1 | 1,4±0,2 |

| СЗР до и после лечения, р | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |||||

| Значение нормы | M±m | 28,5±0,8 | 7,3±0,28 | 25,65±0,36 | 29,91±2,18 | ||||

Примечание: СЗР – среднее значение различий, р – уровень статистической значимости <0,001, М – выборочное среднее, mстандартная ошибка среднего.

Здесь M – показатель микроциркуляции; СКО – среднеквадратическое отклонение; Kv – коэффициент вариации; ИЭМ – индекс эффективности микроциркуляции

Таблица 3. Амплитудно-частотный спектр ЛДФ-метрии мочевого пузыря у больных до и после консервативного лечения

| Показатели амплитудно-частотного спектра ЛДФ-метрии | LF | LF | LF | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| До лечения | После лечения | До лечения | После лечения | До лечения | После лечения | ||

| Fmax | M±m | 1,8±0,0 | 3,7±0,1 | 14,2±0,1 | 12,6±0,1* | 55,1±0,2 | 57,5±0,1* |

| СЗР до и после лечения, р | 0,034 | 0,001 | 0,001 | ||||

| Amax | M±m | 7,4±0,1* | 8,2±0,0* | 3,70±0,0* | 4,3±0,0* | 1,5±0,0* | 1,7±0,0* |

| СЗР до и после лечения, р | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||||

| Amax/М*100% | M±m | 29,7±0,0* | 28,7±0,0* | 14,7±0,1* | 14,9±0,0* | 5,9±0,0* | 8,2±0,0* |

| СЗР до и после лечения, р | 0,001 | 0,044 | 0,001 | ||||

Примечание: СЗР – среднее значение различий, р – уровень статистической значимости <0,001, М – выборочное среднее, mстандартная ошибка.

Здесь F – частота колебаний; А – амплитуда колебаний; Amax/М*100% показатель внутрисосудистого сопротивления сосудов.

LF – быстрые колебания; HF – медленные колебания; CF – пульсовые колебания

Цистоскопическая картина мочевого пузыря часто не соответствовала клинической картине заболевания: у 12 (43%) больных с чувством дискомфорта в области мочевого пузыря и уретры обнаруживалось усиление сосудистого рисунка, изменение цвета слизистой мочевого пузыря от розового до багрового оттенка, в области треугольника Льето определялся отек и разрастание слизистой мочевого пузыря. Напротив, у 10 (36%) женщин с выраженной стойкой дизурией и постоянными болями в надлобковой области при проведении цистоскопии патологических изменений обнаружено не было, сосудистый рисунок был не усилен, слизистая бледно-розового цвета. 6 (21%) больных с различными клиническими симптомами имели не измененную слизистую мочевого пузыря.

Биопсия слизистой мочевого пузыря была произведена всем больным.

Морфологические исследования биоптатов мочевого пузыря позволили выявить однотипные изменения в мочевом пузыре при различных макроскопических изменениях слизистой мочевого пузыря при цистоскопии и степени ВРВМТ. Они характеризовались плоскоклеточной метаплазией переходного эпителия с базальноклеточной пролиферацией, выраженным акантозом и эрозией. В зоне эрозии определялась воспалительная инфильтрация и глубокое погружение пластов эпителия в собственную пластинку. При гистологическом исследовании биопсийного материала отмечено, что у 16 из 28 пациенток, переходный эпителий также был резко истончен до образования одного слоя уплощенных клеток или поверхностно десквамированным с мелкими и глубокими эрозиями, но чаще наблюдалось его полное отсутствие (рис.1).

При исследовании аутопсийного материала 15 мочевых пузырей умерших женщин, у которых на секции обнаружено ВРВМТ, выявлено геморрагическое пропитывание собственной пластинки слизистой и подслизистой основы, полнокровие венул и вен, стаз эритроцитов в субэпителиальных прекапиллярах, склероз мышечного слоя (рис. 2). При микроскопическом исследовании двух мочевых пузырей во время гестационного периода, при котором ВРВМТ считается условно нормальным физиологическим процессом, было отмечено, что переходный эпителий был нормального строения, не поврежден, воспалительная инфильтрация отсутствовала, собственная пластинка и подслизистая основа были представлены волокнистой соединительной тканью (рис. 3).

Выявленные изменения указывают на развитие хронического цистита в условиях длительного нарушения кровообращения. Полученные данные позволяют объяснить возникновение таких жалоб как боли в надлобковой области и частые болезненные мочеиспускания у женщин с ВРВМТ. Эти изменения, устранялись после проводимого консервативного лечения.

Рис. 1. Выраженная воспалительная инфильтрация истонченного переходного эпителия и собственной пластинки слизистой, склеротическое уплотнение подслизистого слоя. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение × 150

Рис. 2. Геморрагическое пропитывание собственной пластинки, полнокровие венул, воспалительная инфильтрация, денудация поврежденного эпителия (аутопсия). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение × 150

Рис.3. Стенка мочевого пузыря при гестационном варикозе тазовых вен (пустой мочевой пузырь). Переходный эпителий нормального строения, воспаление отсутствует, полнокровие венул и вен с агрегацией эритроцитов (аутопсия). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение × 150

ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенной работы мы пришли к выводу, что в условиях длительного нарушения кровообращения в мочевом пузыре развиваются признаки хронического цистита. Это, в свою очередь, объясняет такие клинические проявления, как боли и частые болезненные мочеиспускания у женщин с ВРВМТ.

Выявленные нами морфологические такие изменения биоптатов мочевого пузыря, как неравномерное истончение переходного эпителия с уплощением фасеточных и промежуточных клеток, дистрофические изменения уротелия с поверхностными и глубокими эрозиями в собственной пластинке слизистой и в подслизистом слое – воспалительная инфильтрация, полнокровие и склеротические изменения кровеносных сосудов, развивающиеся в мочевом пузыре, усугубляли процесс. Развивались нарушения уродинамики. Они выражались в уменьшении эвакуаторной способности мочевого пузыря, на что указывало удлинение времени мочеиспускания, и снижение скорости потока мочи. Нарушения уродинамики способствовали проникновению в мочевой пузырь бактерий, задержке и адгезии их на слизистой, дальнейшему разрушению муцина и увеличению проницаемости его стенки [4, 6, 7].

Анализ полученных материалов позволил заключить, что применение внутрипузырных методов лечения, вазоактивных препаратов и обязательного курса длительной системной энзимотерапии препаратом вобэнзим позволяет значительно улучшить отток венозной крови из малого таза, улучшить микроциркуляцию мочевого пузыря и уменьшить выраженность клинической симптоматики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВРВМТ у женщин проявляется синдромом тазовой боли и хроническим циститом. Полноценное кровоснабжение, в том числе и венозное, является одной из главных предпосылок нормальной функциональной деятельности мочевого пузыря. Под влиянием ишемии в тканях мочевого пузыря наблюдаются дегенеративнодистрофические изменения. Комплексная корригирующая терапия ВРВМТ у женщин способствует ликвидации проявлений синдрома хронической тазовой боли и стойких расстройств мочеиспускания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Wiener J. Chronic pelvic pain. // Practitioneer. – 2004. – Vol. 238, N 1538. – P. 352-357.

2. Moore SJ, Kennedy SH. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Clinical guideline N 41. The Initial Management of Chronic Pelvic Pain. April 2012. // URL: https://www.guideline.gov/content.aspx?id=37221

3. Рымашевский Н.В., Казарян Э.В., Окороков А.А., Курбатова Э.В. Роль венозной системы в генезе тазовых алгий. //Вестник российской ассоциации акушеров-гинекологов. 1996. N 4. C. 24-27.

4. Мозес В.Г., Ушакова Г.А. Варикозное расширение вен малого таза у женщин в основные возрастно-биологические периоды жизни. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. М.: Эликс Ком, 2006. 104 с.

5. Зайцев А.В., Пушкарь Д.Ю. Корсунская И.Л., Ковылина М.В., Цыбуля О.А. Современные аспекты диагностики и лечения синдрома болезненного мочевого пузыря. // Русский медицинский журнал. 2013. N 5. C. 76-81.

6. Неймарк А.И., Неймарк Б.А., Кондратьева Ю.С. Дизурический синдром у женщин. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2010. 246 с.

7. Пушкарь Д.Ю., Гумин Л.М. Уродинамические исследования у женщин. Клиническое руководство, М.: Мед. прессинформ, 2006. 136 с.

Источник