Сосуды собственно сосудистой оболочки

Оглавление темы “Орган зрения, organum visus. Глаз. Глаза.”:

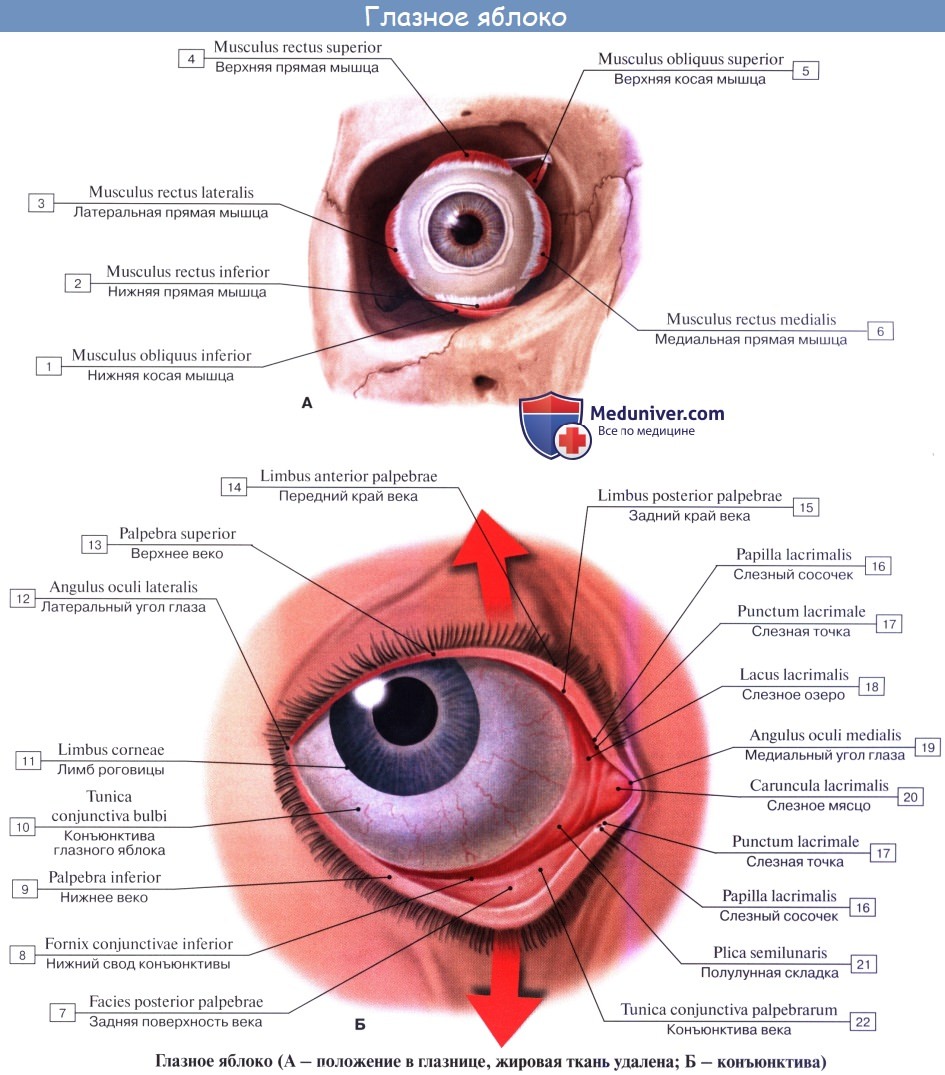

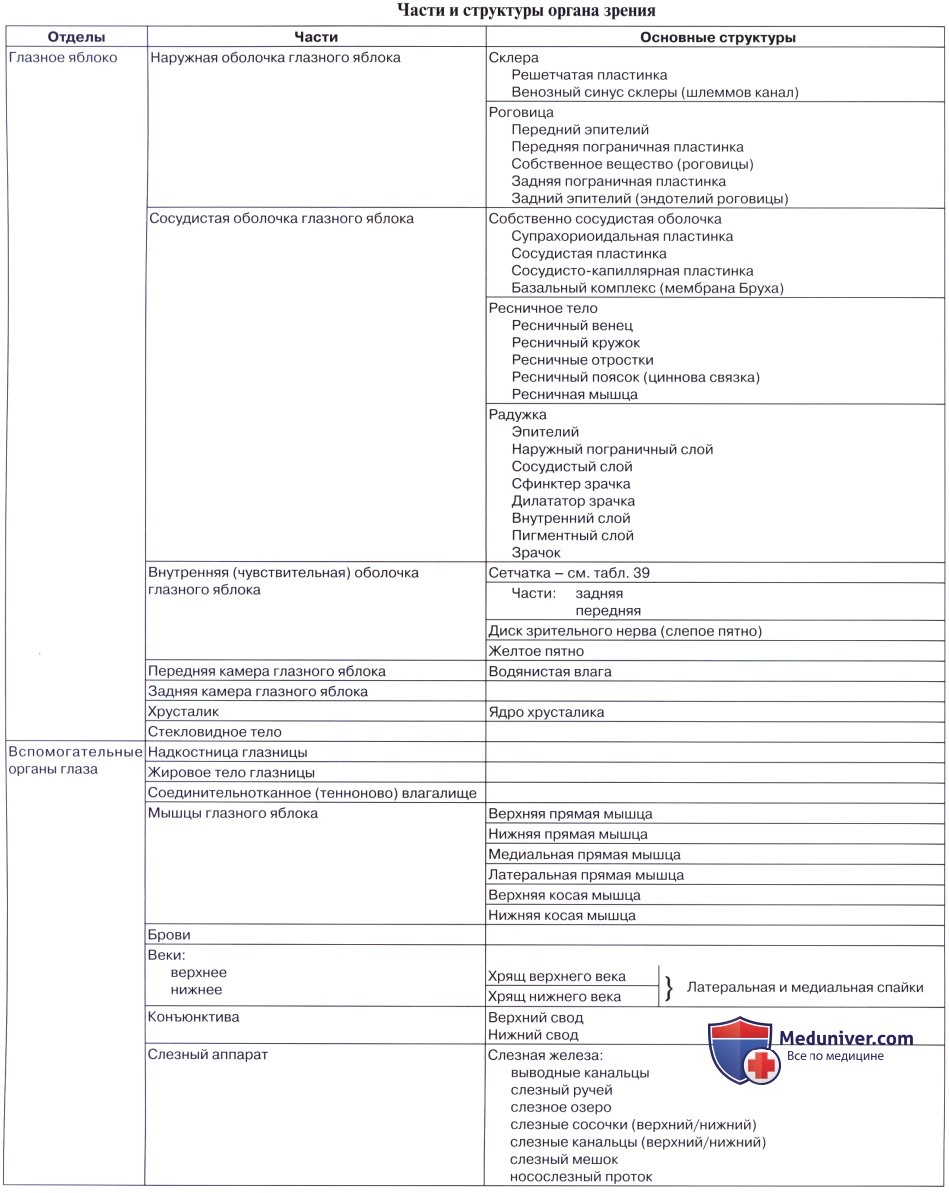

Глаз, oculusГлаз, oculus (от греч. ophthalmos, отсюда — офтальмология), состоит из глазного яблока, bulbus oculi, и окружающих вспомогательных органов.

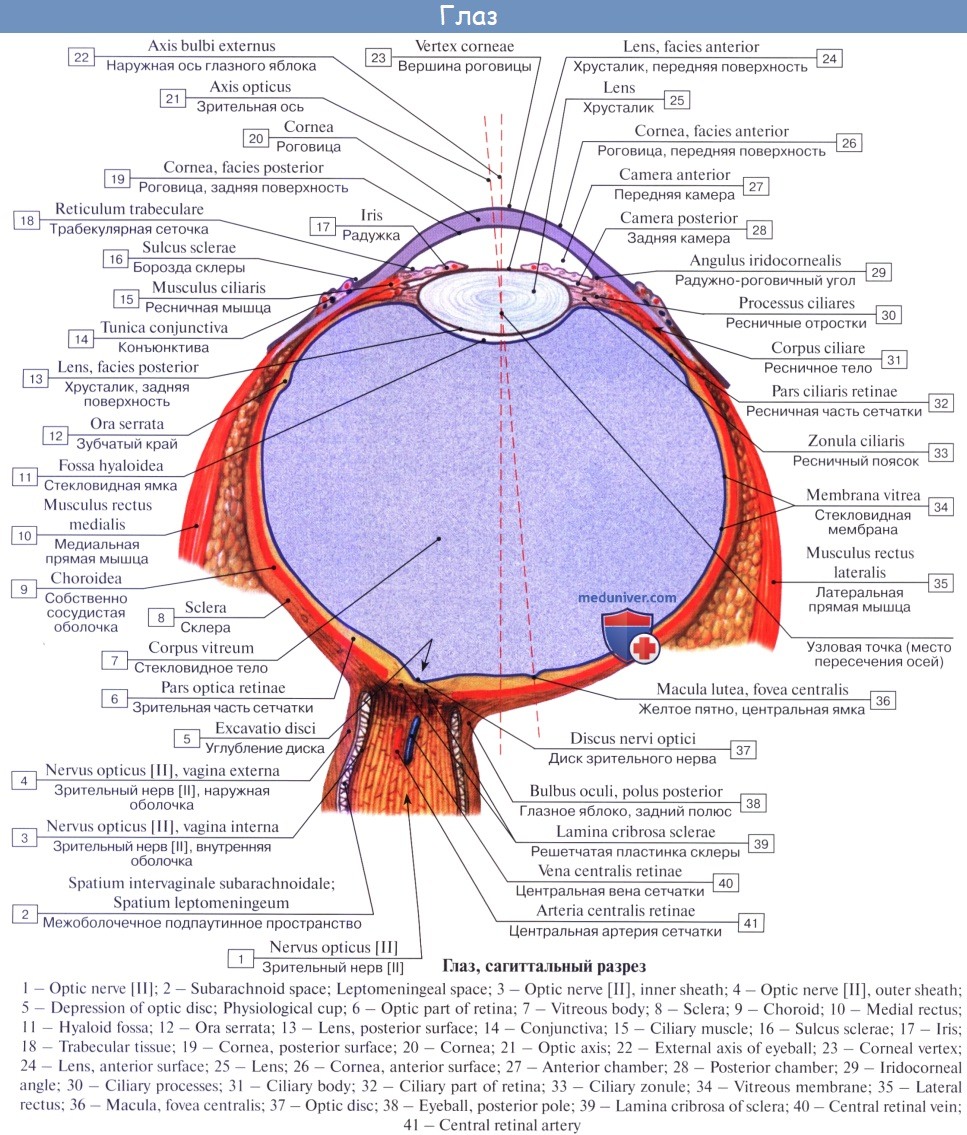

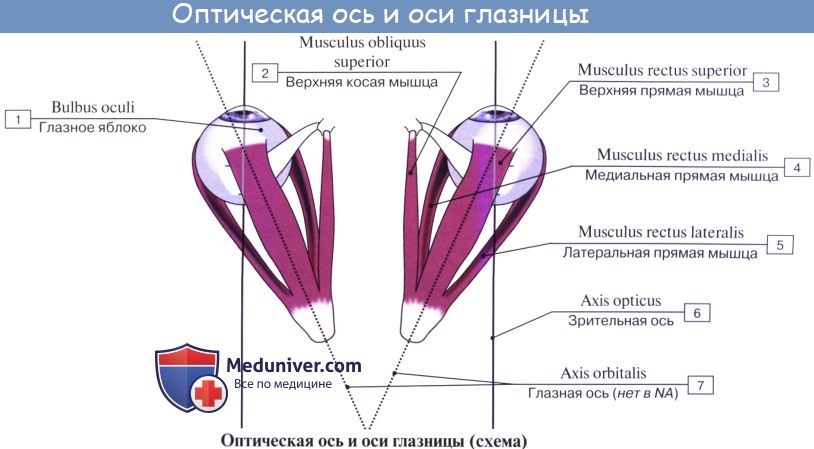

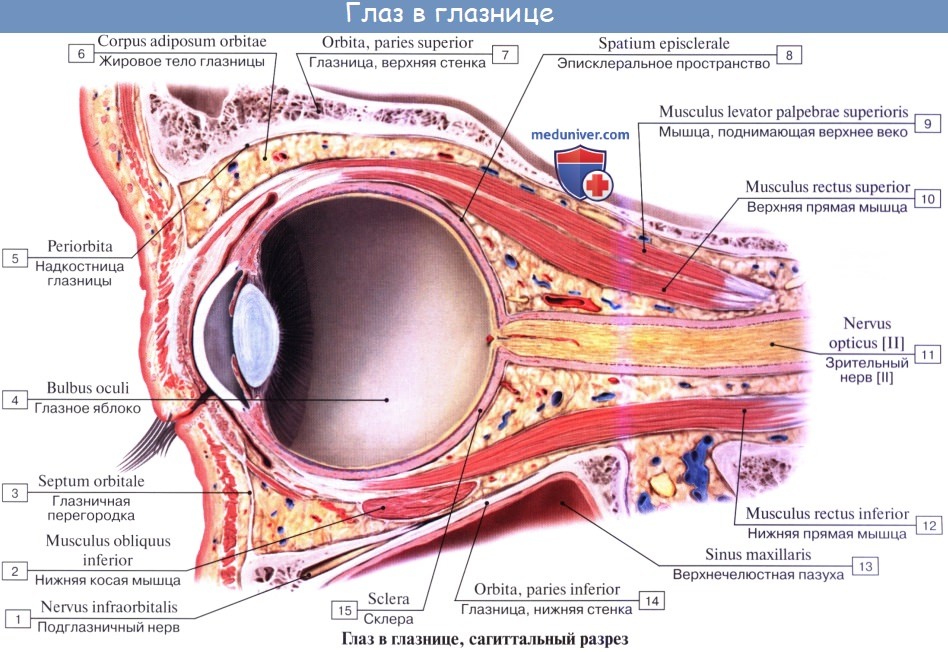

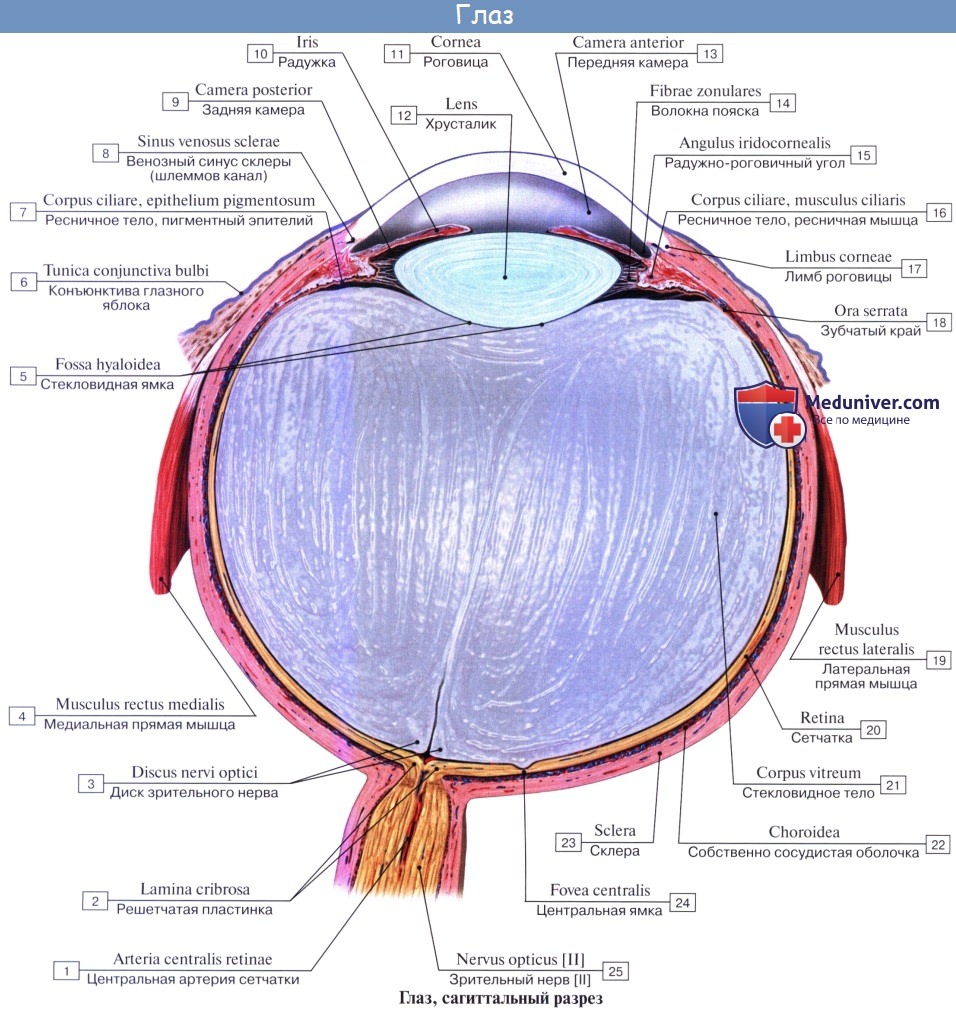

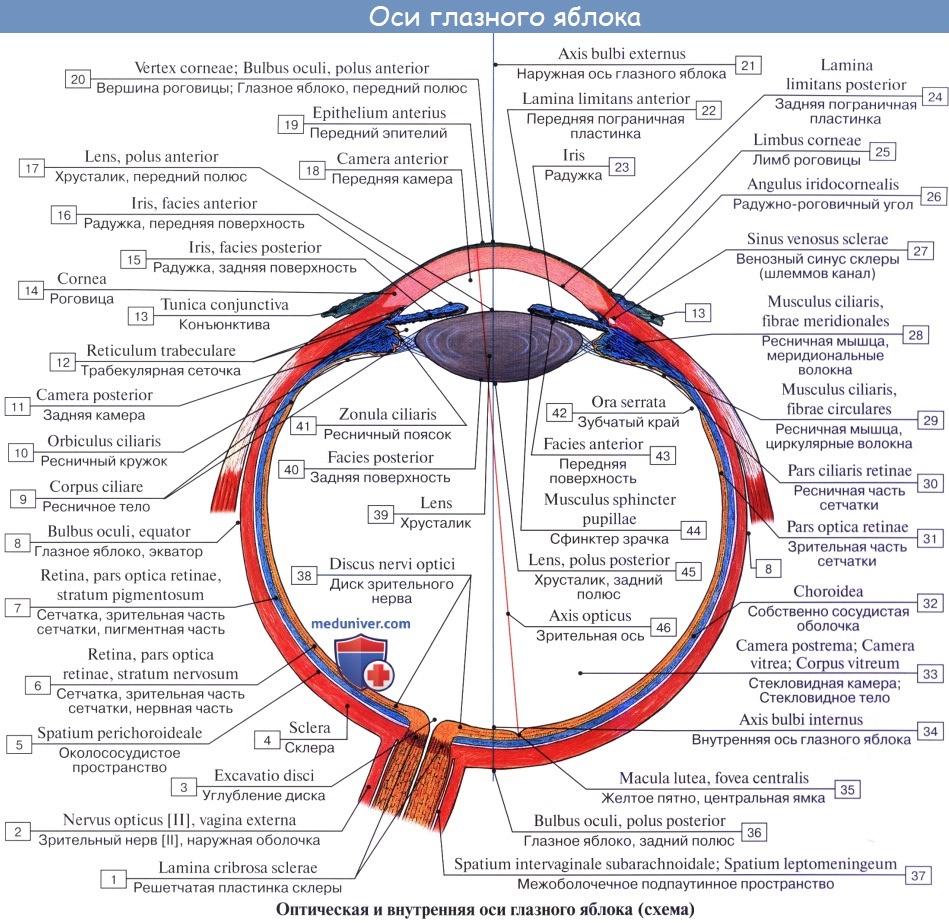

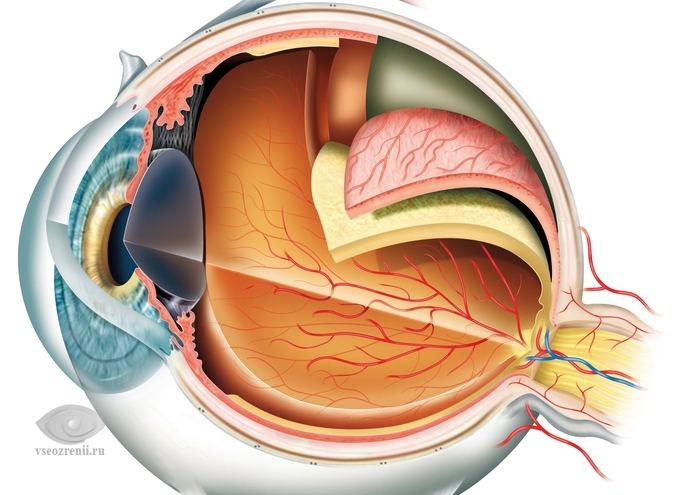

Глазное яблоко, bulbus oculiГлазное яблоко представляет собой шаровидное тело, заложенное в глазнице. В глазном яблоке можно различать передний полюс, соответствующий наиболее выпуклой точке роговицы, и задний, находящийся латерально от выхода зрительного нерва. Прямая линия, соединяющая оба полюса, носит название оптической, или наружной, глазной оси, axis bulbi externus. Часть ее между задней поверхностью роговицы и сетчаткой называется внутренней глазной осью. Последняя перекрещивается под острым углом с так называемой зрительной осью, axis opticus, которая идет от рассматриваемого предмета через узловую точку к месту наилучшего видения в центральной ямке ретины. Линии, соединяющие оба полюса по окружности глазного яблока, образуют меридианы, а плоскость, перпендикулярная оптической оси,— глазной экватор, разделяющий глазное яблоко на переднюю и заднюю половины. Горизонтальный диаметр экватора несколько короче наружной глазной оси (последняя равна 24 мм, а первый — 23,6 мм), вертикальный диаметр его еще меньше (23,3 мм). Внутренняя глазная ось в нормальном глазу равняется 21,3 мм, в глазах близоруких (миопов) она длиннее, а в глазах дальнозорких (гиперметропов) короче. Вследствие этого фокус сходящихся лучей у близоруких находится спереди от сетчатки, у гиперметропов — сзади от нее. Для устранения этих аномалий с целью улучшения зрения необходима соответствующая коррекция очками. Глазное яблоко слагается из трех оболочек, окружающих его внутреннее ядро: наружной фиброзной, средней сосудистой и внутренней сетчаткой.

Оболочки глазного яблока. Фиброзная оболочка, tunica fibrosa bulbi. Склера, sclera. Роговица, cornea.

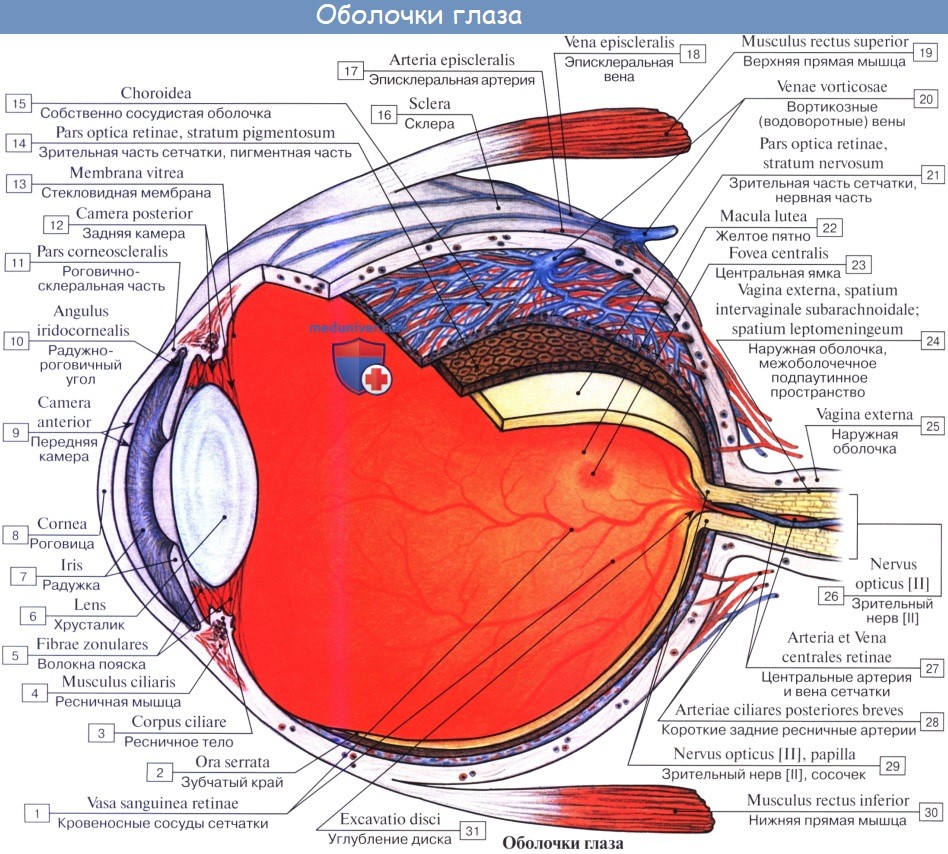

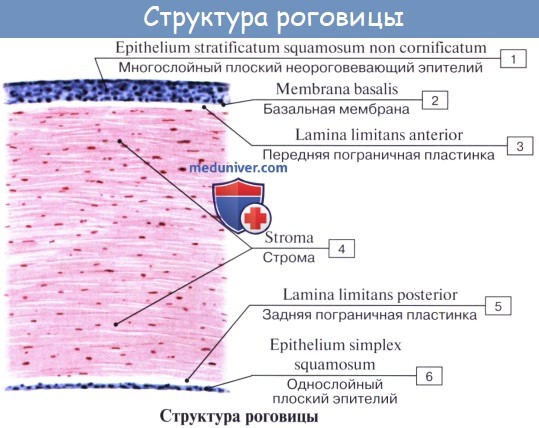

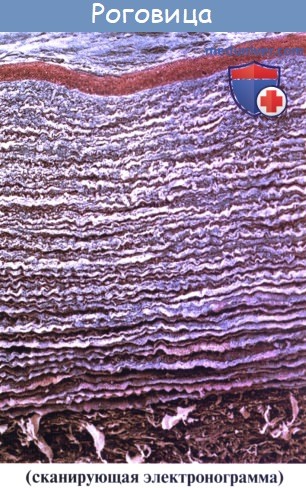

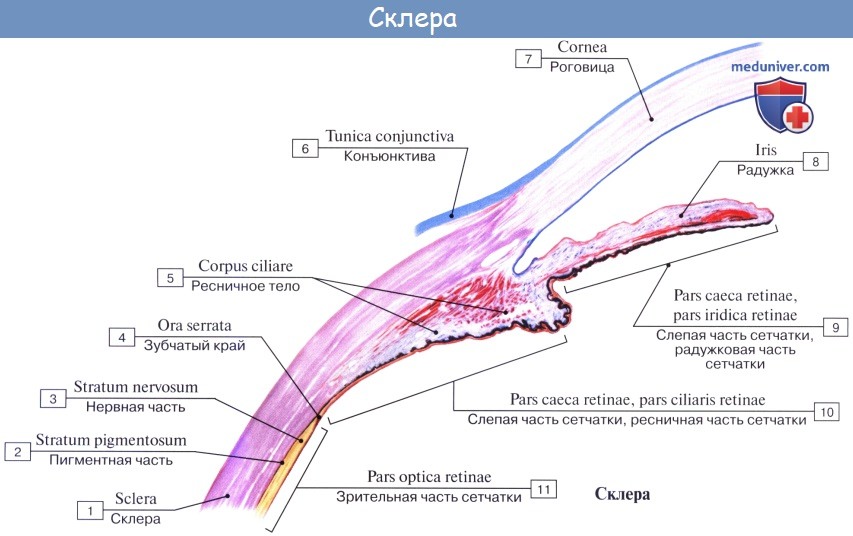

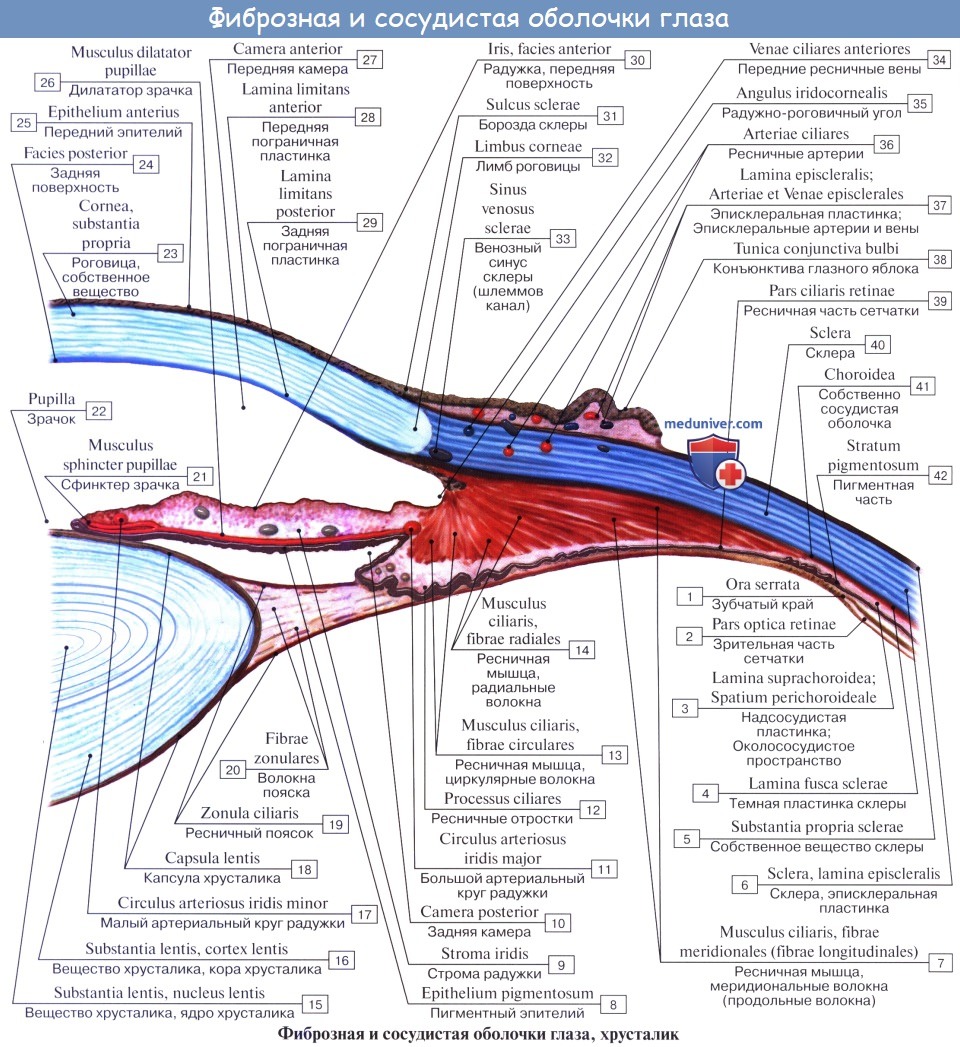

Оболочки глазного яблока I. Фиброзная оболочка, tunica fibrosa bulbi, облегая снаружи глазное яблоко, играет защитную роль. В заднем, большем своем отделе она образует склеру, а в переднем — прозрачную роговицу. Оба участка фиброзной оболочки отделяются друг от друга неглубокой циркулярной бороздкой, sulcus sclerae. 1. Склера, sclera, состоит из плотной соединительной ткани и имеет белый цвет. Передняя часть ее, видимая между веками, известна в обыденной жизни под именем глазного белка. На границе с роговицей в толще склеры проходит круговой венозный синус, sinus venosus sclerae. Так как свет должен проникнуть до лежащих внутри глазного яблока светочувствительных элементов сетчатки, то передний отдел фиброзной оболочки становится прозрачным и превращается в роговицу. 2. Роговица, cornea, являющаяся непосредственным продолжением склеры, представляет собой прозрачную, округлую, выпуклую кпереди и вогнутую сзади пластинку, которая наподобие часового стекла вставлена своим краем, limbus corneae, в передний отдел склеры.

Сосудистая оболочка глазного яблока. Собственно сосудистая оболочка, choroidea. Ресничное тело, corpus ciliare

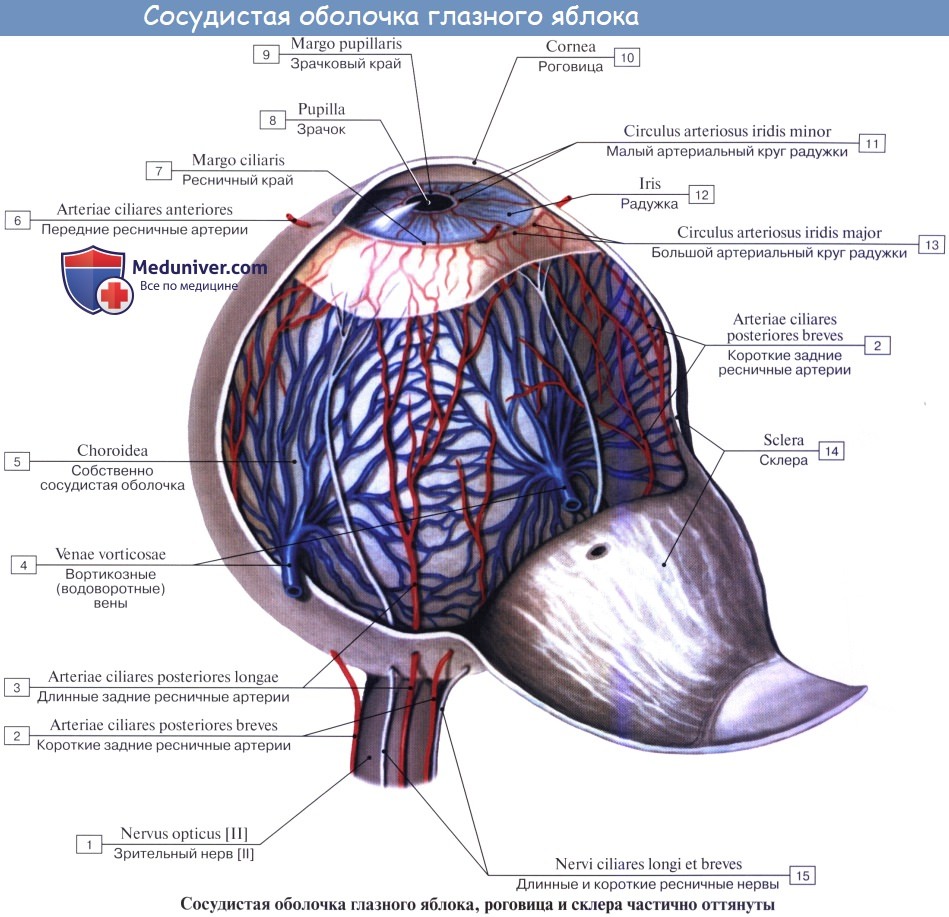

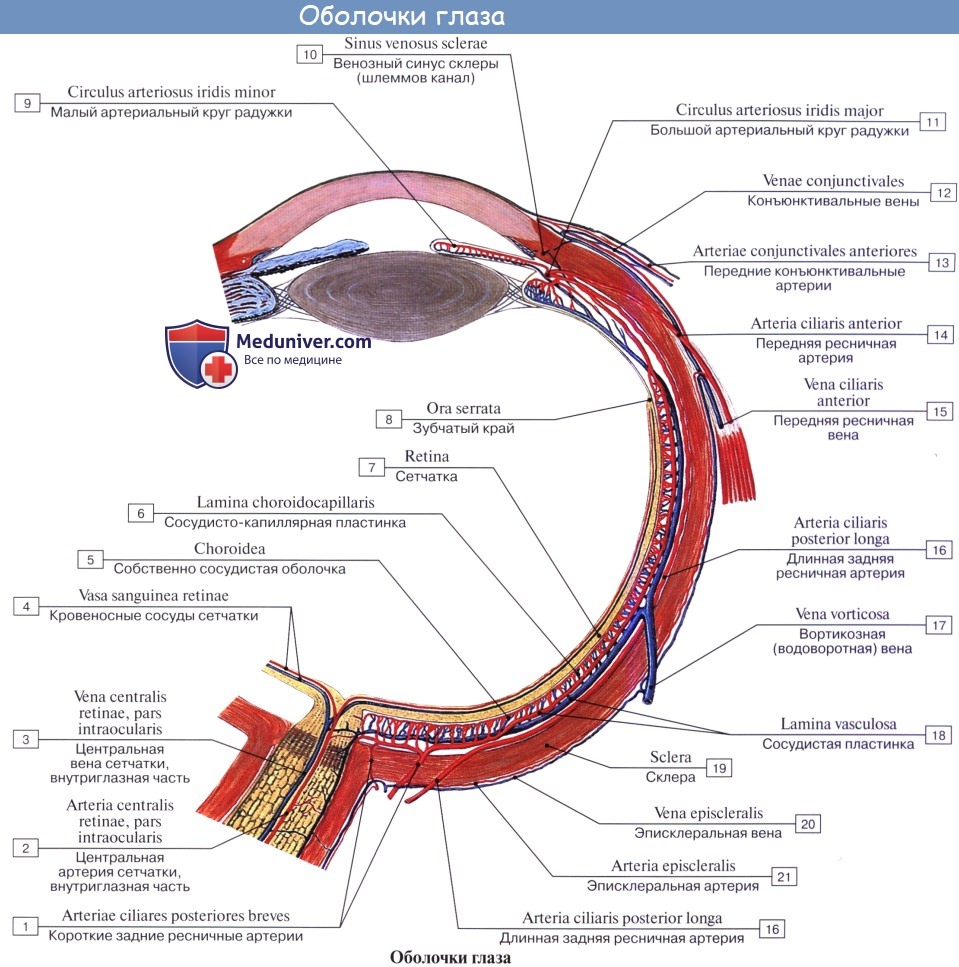

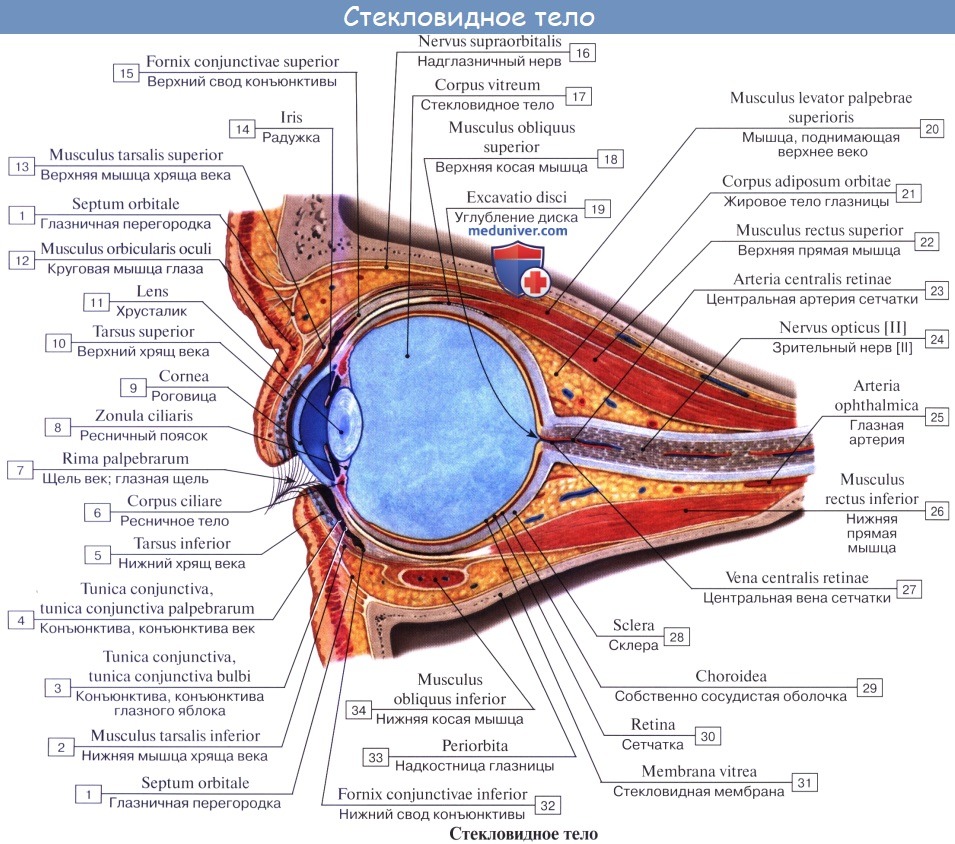

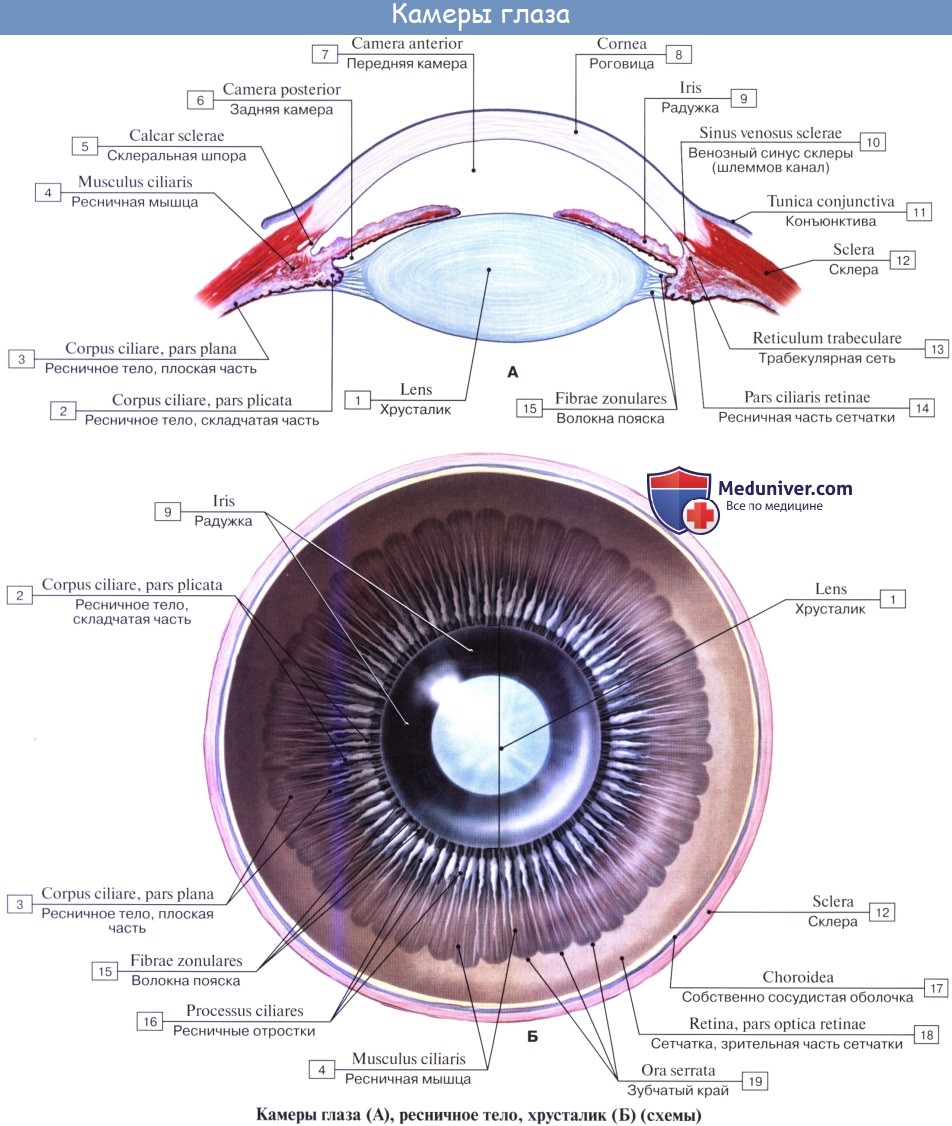

II. Сосудистая оболочка глазного яблока, tunica vasculosa bulbi, богатая сосудами, мягкая, темноокрашенная от содержащегося в ней пигмента оболочка, лежит тотчас под склерой. В ней различают три отдела: собственно сосудистую оболочку, ресничное тело и радужку. 1. Собственно сосудистая оболочка, choroidea, является задним, большим отделом сосудистой оболочки. Благодаря постоянному передвижению choroidea при аккомодации здесь между обеими оболочками образуется щелевидное лимфатическое пространство, spatium perichoroideale. 2. Ресничное тело, corpus ciliare, — передняя утолщенная часть сосудистой оболочки, располагается в форме циркулярного валика в области перехода склеры в роговицу. Задним своим краем, образующим так называемый ресничный кружок, orbiculus ciliaris, ресничное тело непосредственно продолжается в choroidea. Место это соответствует 6га serrata сетчатки (см. ниже). Спереди ресничное тело соединяется с наружным краем радужки. Corpus ciliare впереди от ресничного кружка несет на себе около 70 тонких, радиарно расположенных беловатого цвета ресничных отростков, processus ciliares. Вследствие обилия и особого устройства сосудов ресничных отростков они выделяют жидкость — влагу камер. Эту часть ресничного тела сравнивают с plexus choroideus головного мозга и рассматривают как сецернирующую (от лат. secessio — отделение). Другая часть — аккомодационная — образована непроизвольной мышцей, m. ciliaris, которая залегает в толще ресничного тела кнаружи от processus ciliares. Эта мышца делится на 3 порции: наружную меридиональную, среднюю радиальную и внутреннюю циркулярную. Меридиональные волокна, образующие главную часть ресничной мышцы, начинаются от sclera и оканчиваются сзади в choroidea. При своем сокращении они натягивают последнюю и расслабляют капсулу хрусталика при установке глаза на близкие расстояния (аккомодация). Циркулярные волокна помогают аккомодации, продвигая переднюю часть цилиарных отростков, вследствие чего они бывают особенно развиты у гиперметропов (дальнозорких), которым приходится сильно напрягать аппарат аккомодации. Благодаря эластическому сухожилию мышца после своего сокращения приходит в исходное положение и антагониста не требуется. Волокна мышцы переплетаются и образуют единую мышечно-эластическую систему, которая у детей состоит больше из меридиональных волокон, а в старости — из циркулярных. При этом отмечается постепенная атрофия мышечных волокон и замена их соединительной тканью, чем и объясняется ослабление аккомодации в старческом возрасте. У женщин дегенерация ресничной мышцы начинается на 5 — 10 лет раньше, чем у мужчин, с наступлением менопаузы.

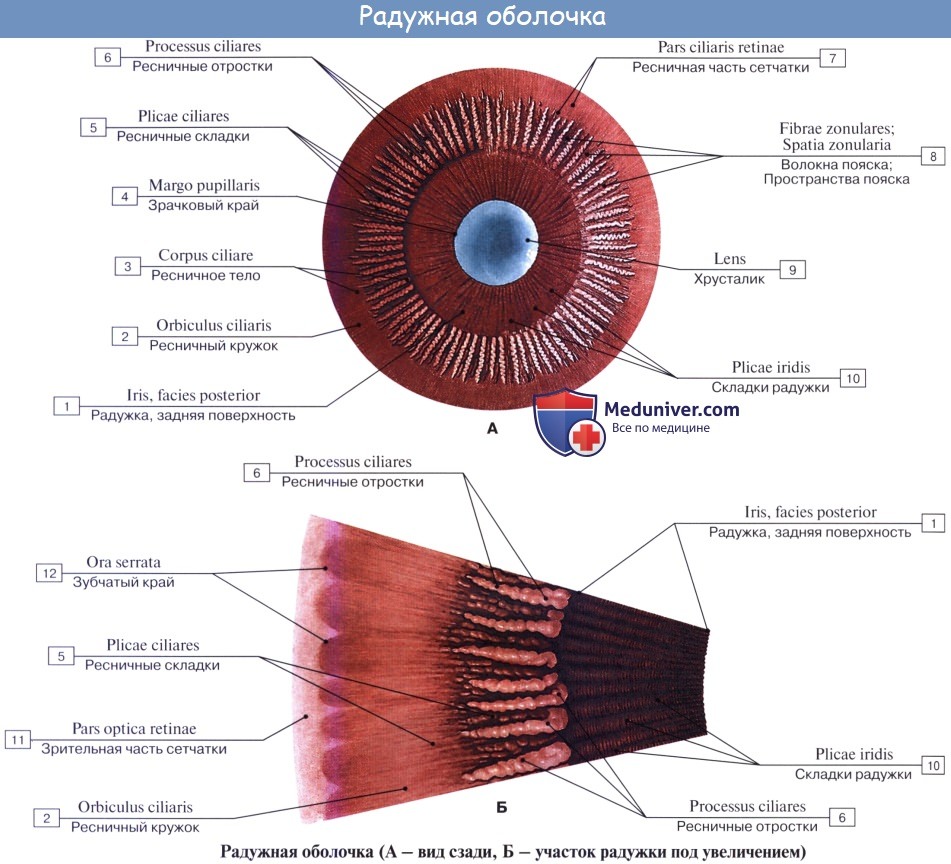

Радужка, радужная оболочка, iris

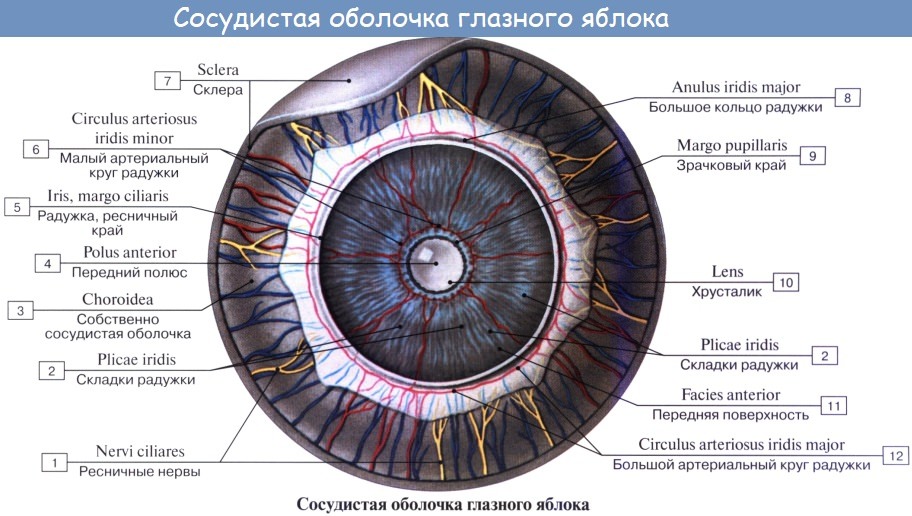

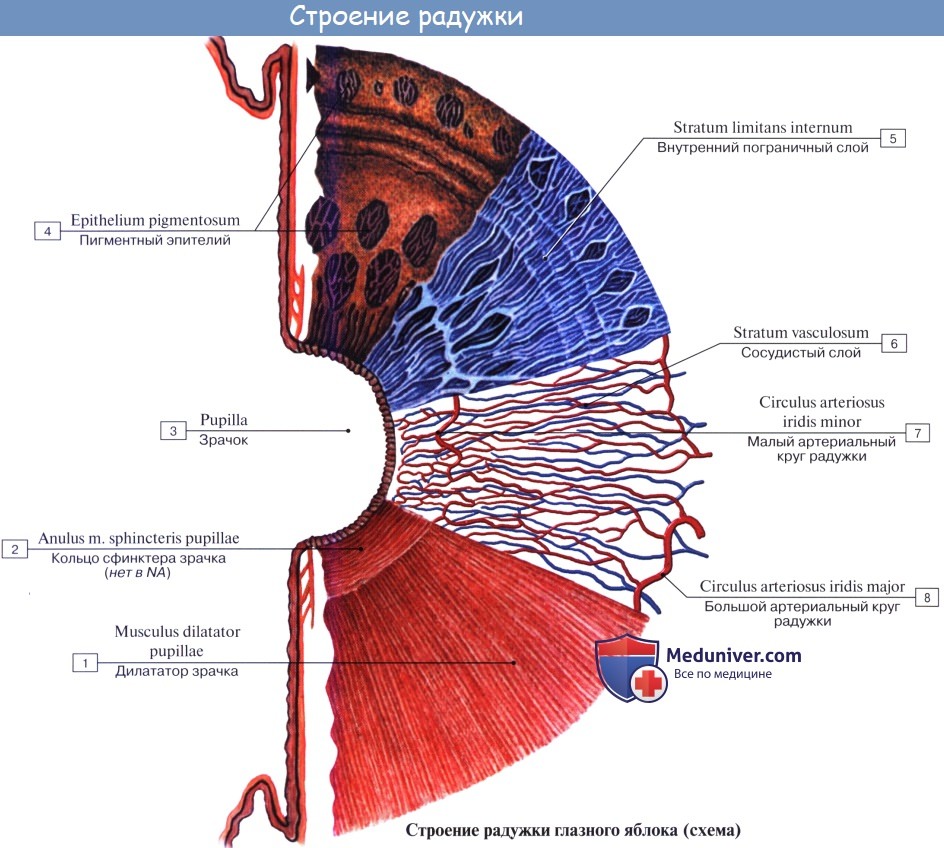

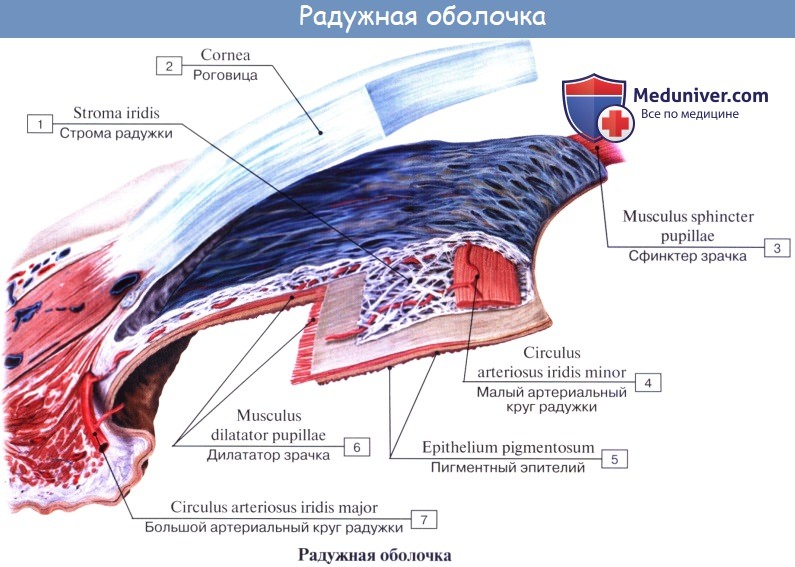

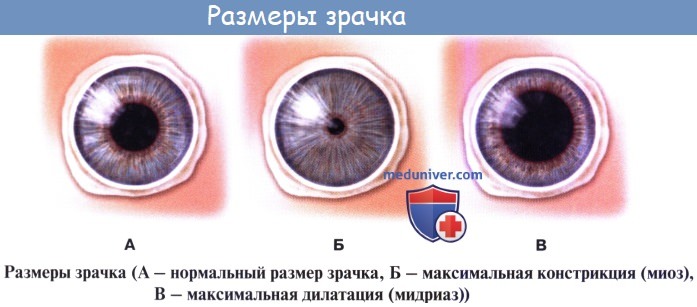

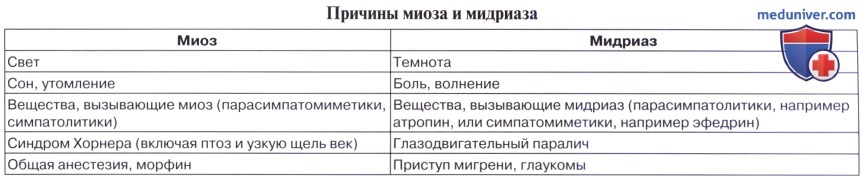

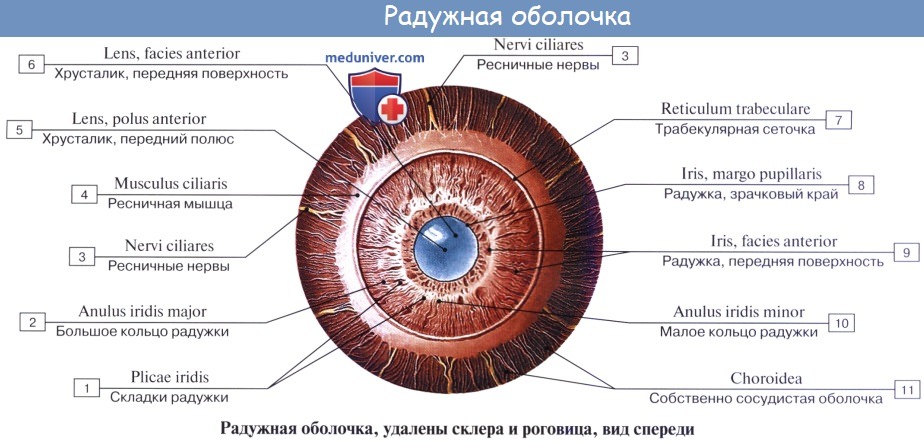

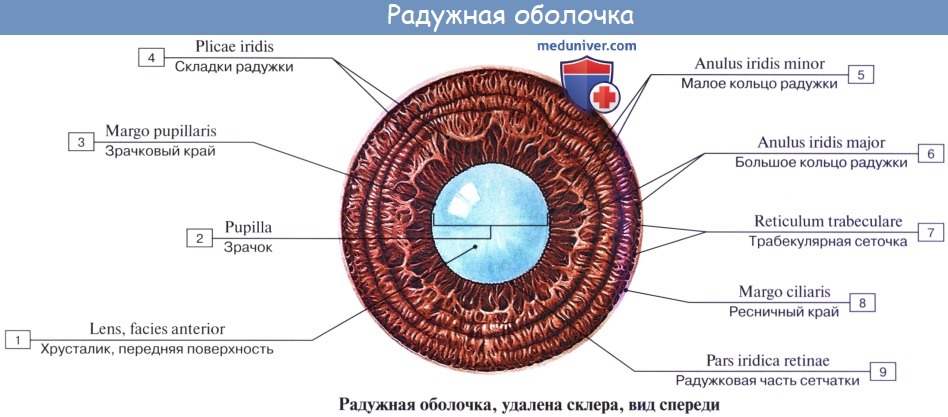

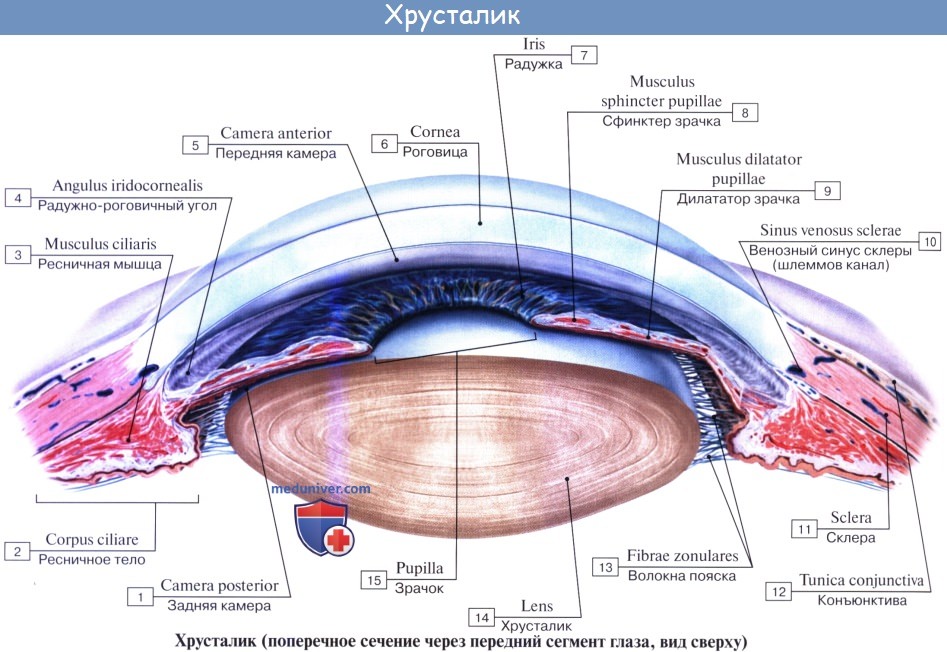

3. Радужка, или радужная оболочка, iris, составляет самую переднюю часть сосудистой оболочки и имеет вид круговой, вертикально стоящей пластинки с круглым отверстием, называемым зрачком, pupilla. Зрачок лежит не точно в ее середине, а немножко смещен в сторону носа. Радужка играет роль диафрагмы, регулирующей количество света, поступающего в глаз, благодаря чему зрачок при сильном свете суживается, а при слабом расширяется. Наружным своим краем, margo ciliaris, радужка соединена с ресничным телом и склерой, внутренний же ее край, окружающий зрачок, margo pupillaris, свободен. В радужке различают переднюю поверхность, facies anterior, обращенную к роговице, и заднюю, facies posterior, прилегающую к хрусталику. Передняя поверхность, видимая через прозрачную роговицу, имеет различную окраску у разных людей и обусловливает цвет их глаз. Это зависит от количества пигмента в поверхностных слоях радужки. Если пигмента много, то глаза имеют коричневый (карий) вплоть до черного цвет, наоборот, если слой пигмента слабо развит или даже почти отсутствует, то получаются смешанные зеленовато-серые и голубые тона: главным образом это происходит от просвечивания черного ретинального пигмента на задней стороне радужки. Радужная оболочка, выполняя функцию диафрагмы, обладает удивительной подвижностью, что обеспечивается тонкой приспособленностью и корреляцией составляющих ее компонентов. Так, основа радужки, stroma iridis, состоит из соединительной ткани, имеющей архитектуру решетки, в которую вставлены сосуды, идущие радиально, от периферии к зрачку. Эти сосуды, являющиеся единственными носителями эластических элементов (так как соединительная ткань стромы не содержит эластических волокон), вместе с соединительной тканью образуют эластичный скелет радужки, позволяющий ей легко изменяться по величине. Сами движения радужной оболочки осуществляются мышечной системой, залегающей в толще стромы. Эта система состоит из гладких мышечных волокон, которые частью располагаютсягкольцеобразно вокруг зрачка, образуя мышцу, суживающую зрачок, m. sphincter pupillae, а частью расходятся радиарно от зрачкового отверстия и образуют мышцу, расширяющую зрачок, m. dilatator pupillae. Обе мышцы взаимно связаны и действуют друг на друга: сфинктер растягивает расширитель, а расширитель расправляет сфинктер. Благодаря этому каждая мышца попадает в свое исходное положение, чем и достигается быстрота движений радужки. Эта единая мышечная система имеет punctum fixum на ресничном теле.

М. sphincter pupillae иннервируется парасимпатическими волокнами, идущими из добавочного ядра глазодвигательного нерва в составе n. oculomotorius, a m. dilatator pupillae — симпатическими из truncus syhlpathicus. Непроницаемость диафрагмы для света достигается наличием на ее задней поверхности двухслойного пигментного эпителия. На передней поверхности, омываемой жидкостью, она покрыта эндотелием передней камеры. Срединное расположение сосудистой оболочки между фиброзной и сетчатой способствует задержанию ее пигментным слоем излишних лучей, падающих на сетчатку, и распределению сосудов во всех слоях глазного яблока.

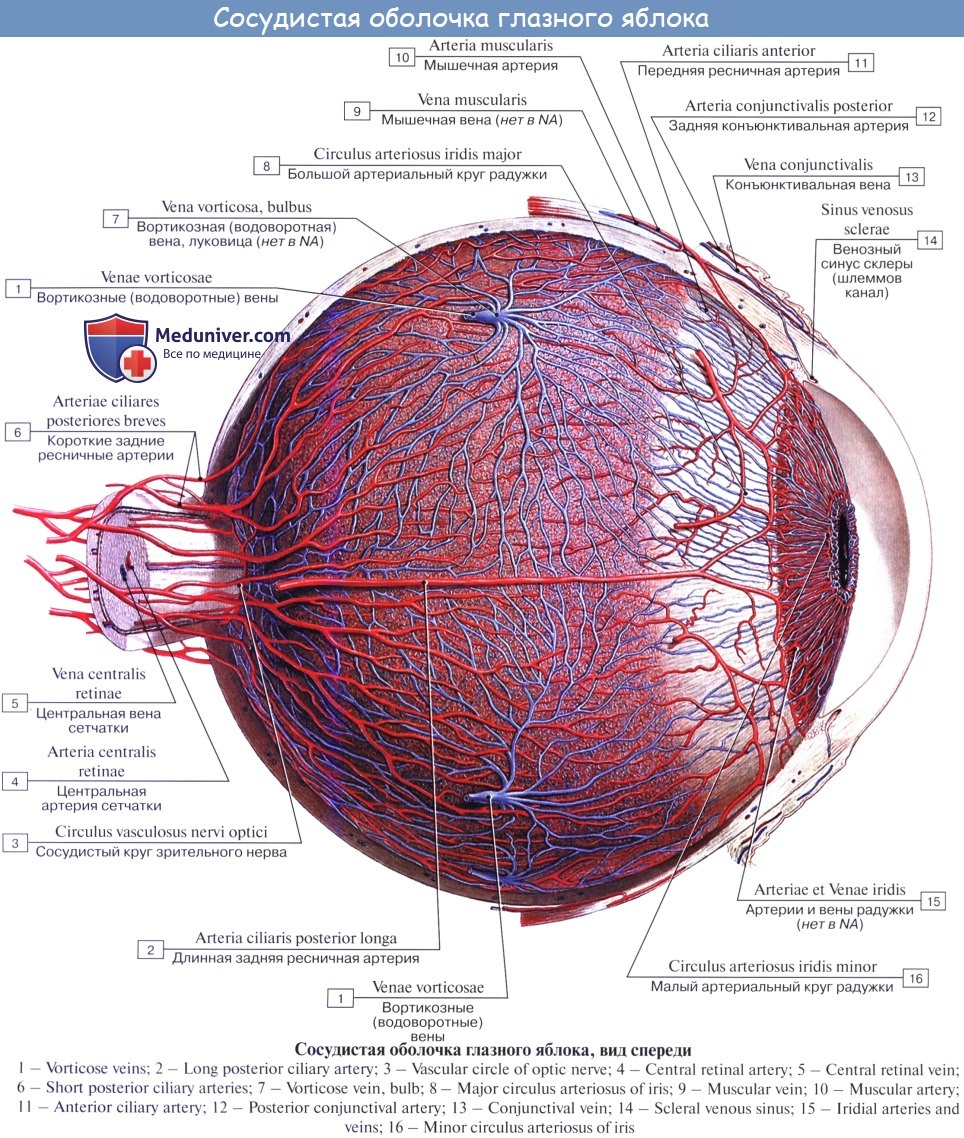

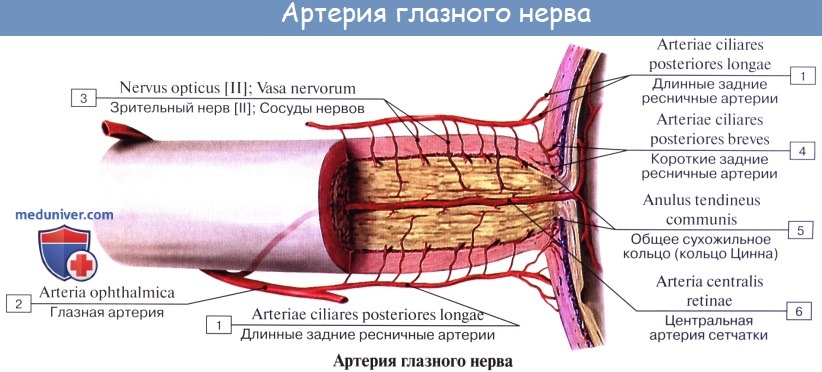

Сосуды и нервы сосудистой оболочки. Кровоснабжение сосудистой оболочкиСосуды и нервы сосудистой оболочки. Артерии происходят от ветвей a. ophthalmica, из которых одни входят сзади глазного яблока (аа. ciliares posteriores breves et longi), а другие спереди по краю роговицы (аа. ciliares anteriores). Анасто-мозируя между собой вокруг ресничного края радужной оболочки, они образуют circulus arteriosus iridis major, от которого отходят веточки к corpus ciliare и радужке, а вокруг зрачкового отверстия — circulus arteriosus iridis minor. Вены образуют густую сеть в сосудистой оболочке. Кровь из них выносится главным образом посредством 4 (или 5 — 6) вортикозных вен, vv. vorticosae (напоминающие водоворот — vortex), которые по экватору глазного яблока на одинаковых расстояниях прободают косо склеру и вливаются в глазные вены. Спереди вены из ресничной мышцы впадают в sinus venosus sclerae, который имеет отток в vv. ciliares anteriores. Венозный синус сообщается также с пространствами радужно-роговичного угла. Нервы сосудистой оболочки содержат в себе чувствительные (от n. trigeminus), парасимпатические (от n. oculomotorius) и симпатические волокна. Сетчатка, сетчатая оболочка, retina. Сосуды сетчатки. Кровоснабжение сетчатки

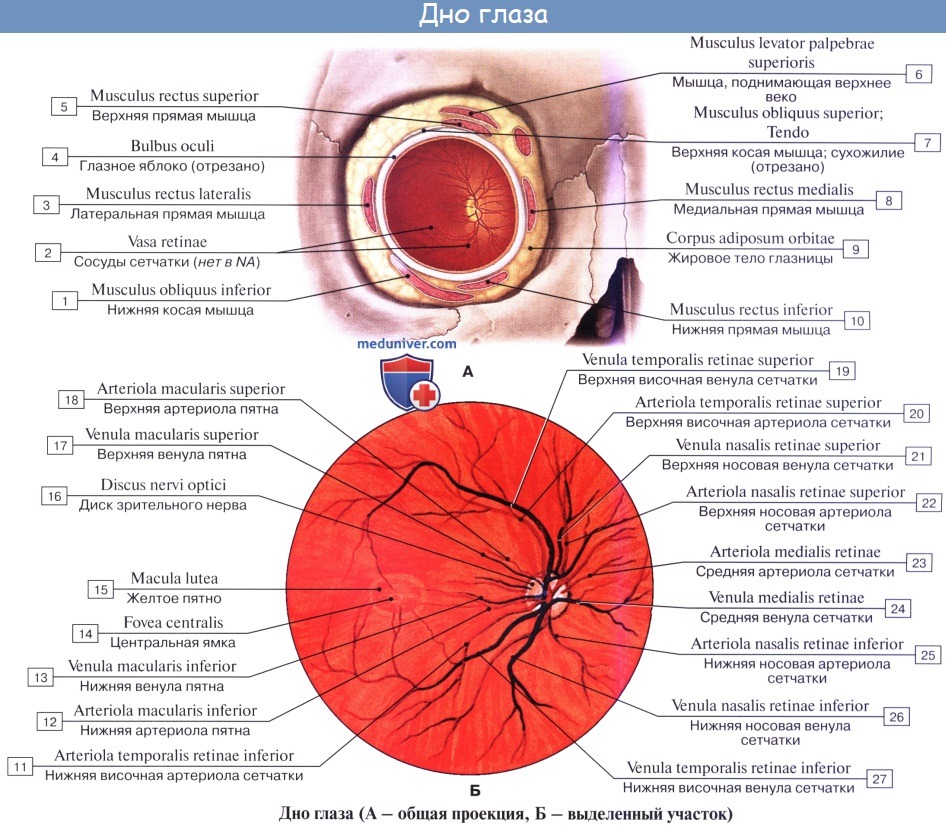

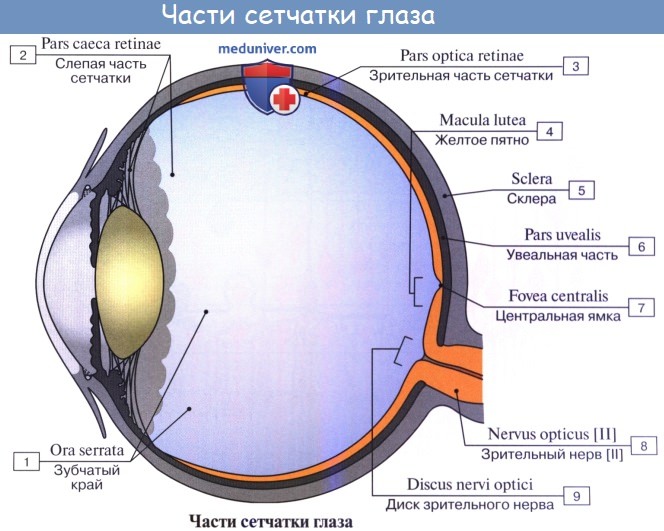

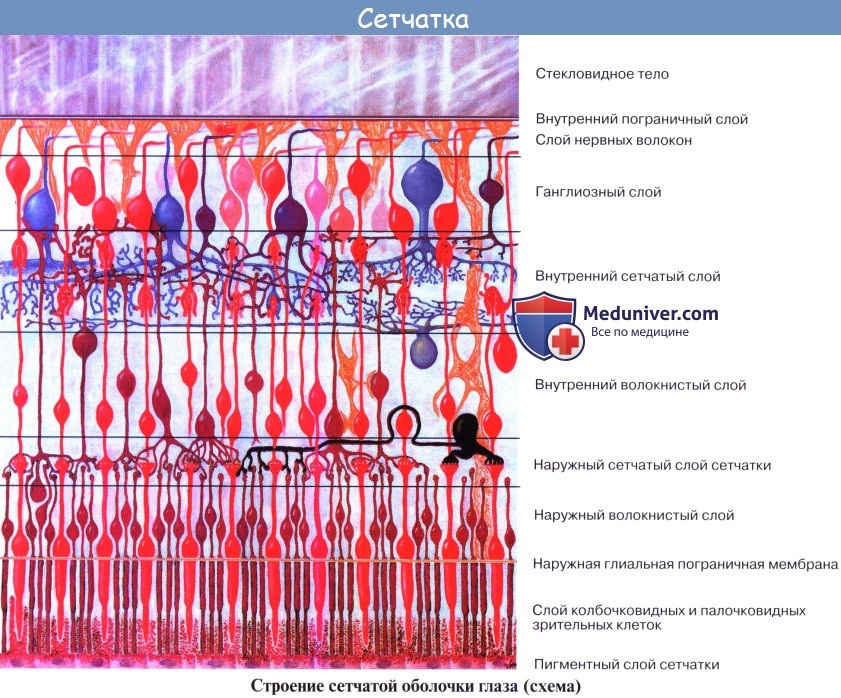

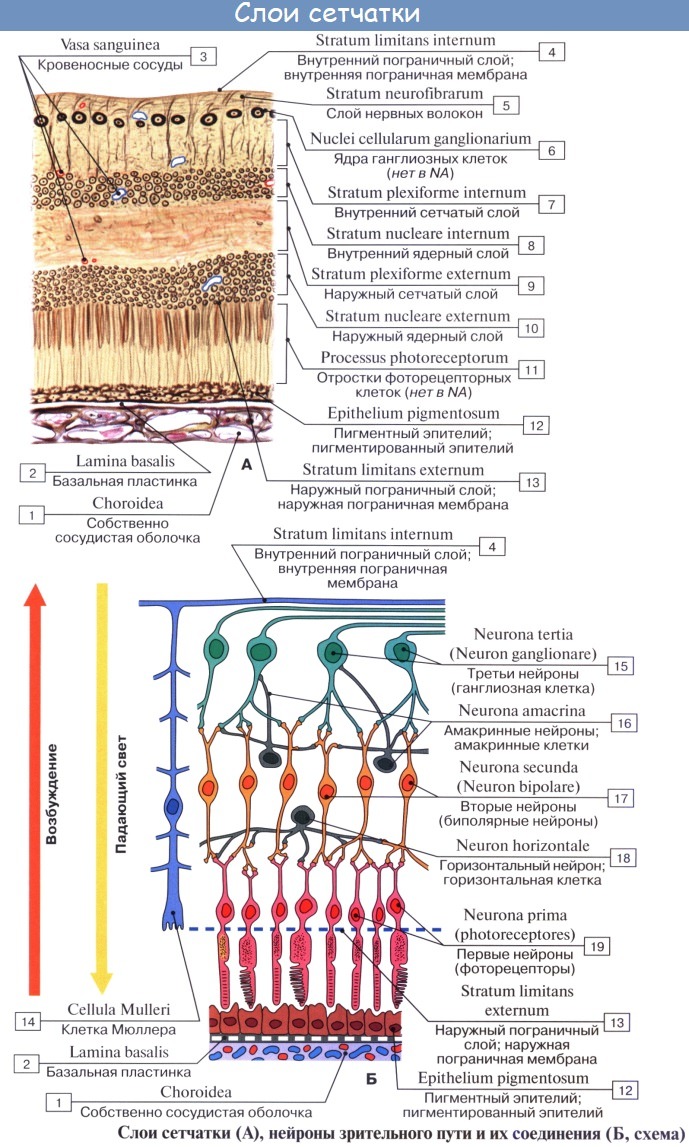

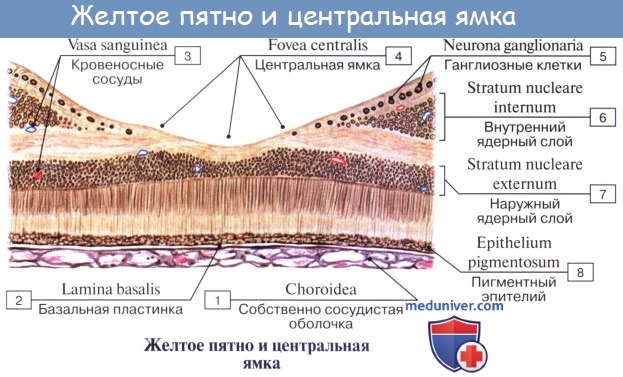

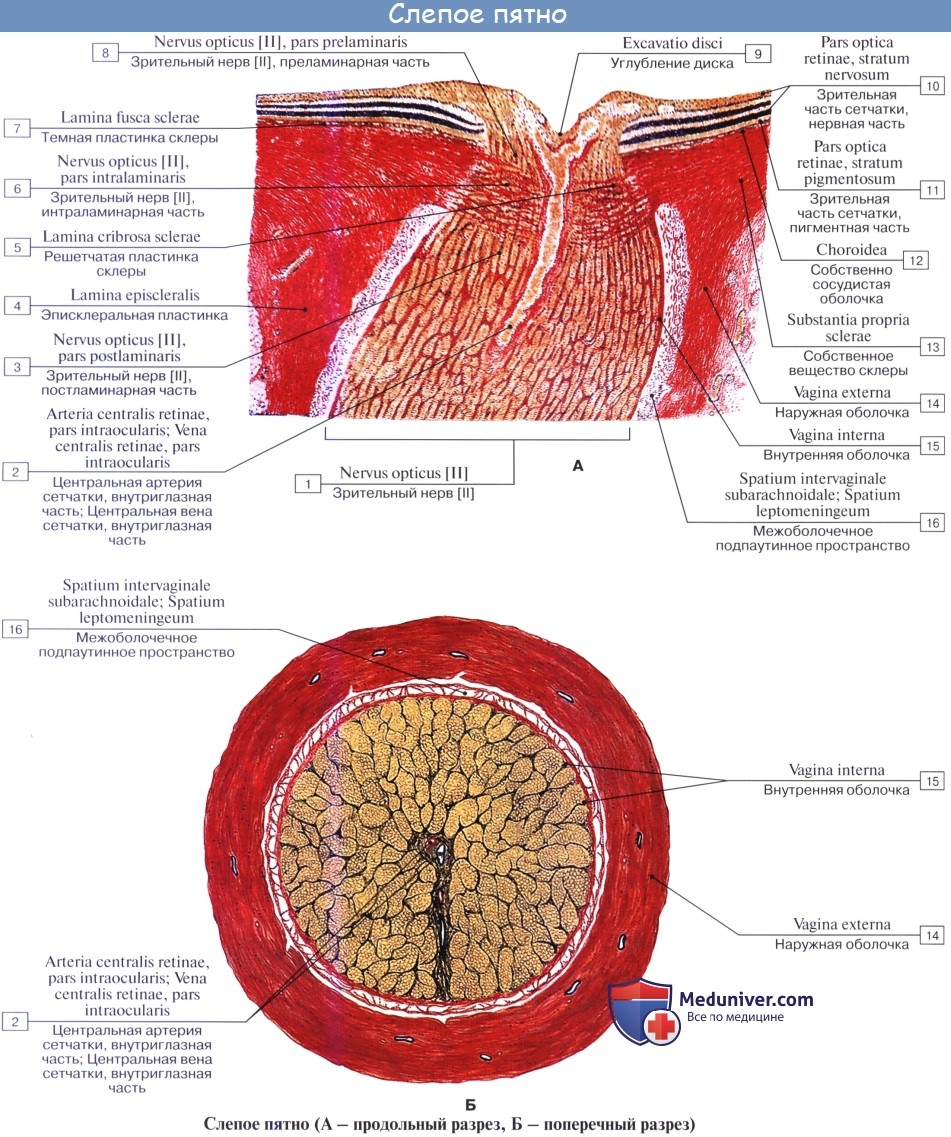

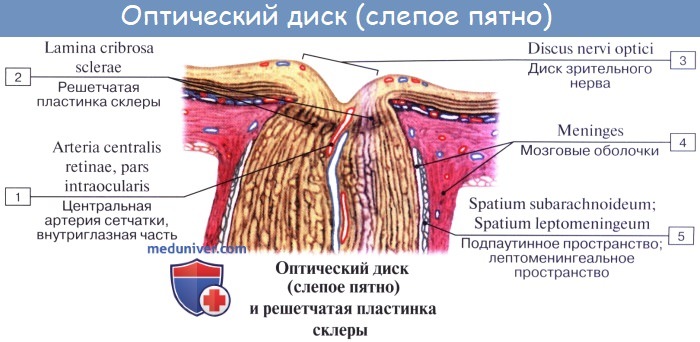

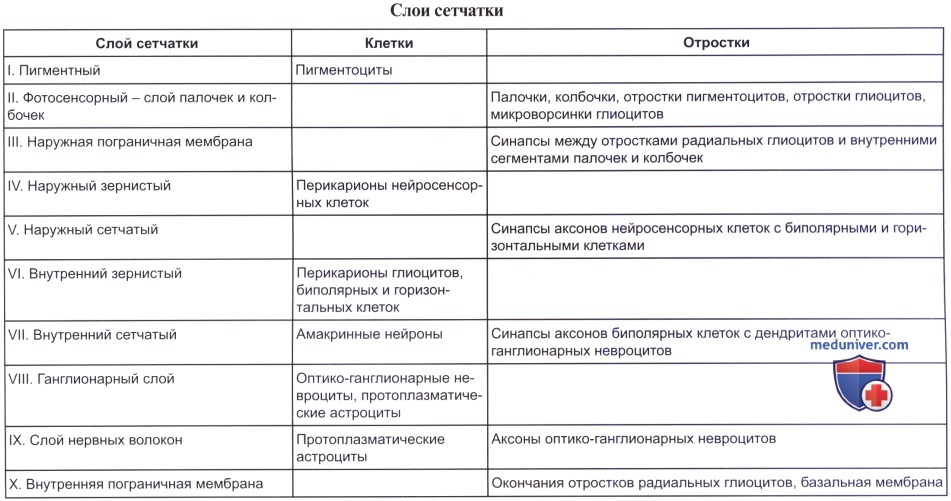

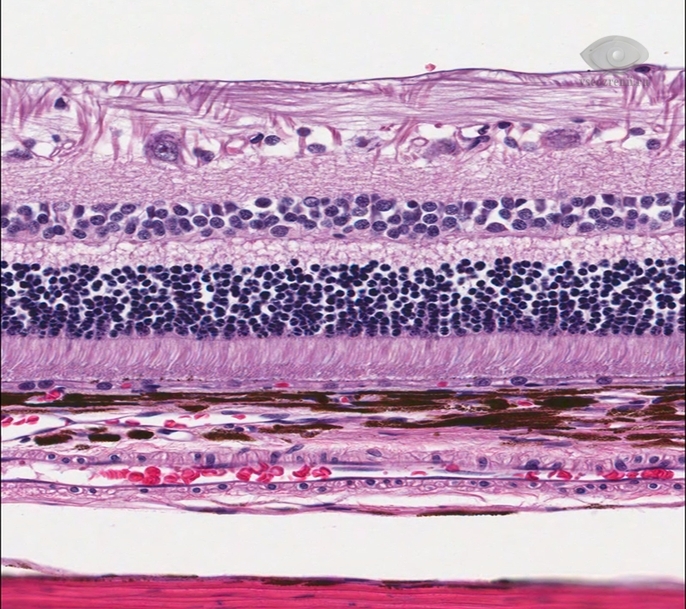

Сетчатка, или сетчатая оболочка, retina, — самая внутренняя из трех оболочек глазного яблока, прилегающая к сосудистой оболочке на всем ее протяжении вплоть до зрачка. В противоположность остальным оболочкам она происходит из эктодермы (из стенок глазного бокала; см. о развитии глаза) и сообразно своему происхождению состоит из двух частей: наружной, содержащей пигмент, pars pigmentosa, и внутренней, pars nervosa, которая разделяется по своей функции и строению на два отдела: задний несет в себе светочувствительные элементы — pars optica retinae, а передний их не содержит. Граница между ними обозначается зубчатым краем, margo serrata, проходящим на уровне перехода choroidea в orbiculus ciliaris ресничного тела. Pars optica retinae почти совершенно прозрачна и только на трупе мутнеет. При рассматривании у живого посредством офтальмоскопа глазное дно кажется темно-красным благодаря просвечиванию сквозь прозрачную сетчатку крови в сосудистой оболочке. На этом красном фоне на дне глаза видно беловатое округлое пятно, представляющее место выхода из сетчатки зрительного нерва, который, выходя из нее, образует здесь так называемый диск зрительного нерва, discus n. optici, с кратерообразным углублением в центре (excavatio disci). При осмотре зеркалом хорошо также видны исходящие из этого углубления сосуды сетчатой оболочки. Волокна зрительного нерва, лишившись своей миелиноврй оболочки, распространяются от диска во все стороны по pars optica retinae. Диск зрительного нерва, имеющий около 1,7 мм в диаметре, лежит несколько медиально (в сторону носа) от заднего полюса глаза. Латерально от него и вместе с тем немного в височную сторону от заднего полюса заметно в форме овального поля 1 мм в поперечнике так называемое пятно, macula, окрашенное у живого в красно-коричневый цвет с точечной ямкой, fovea centralis, посредине. Это место наибольшей остроты зрения.

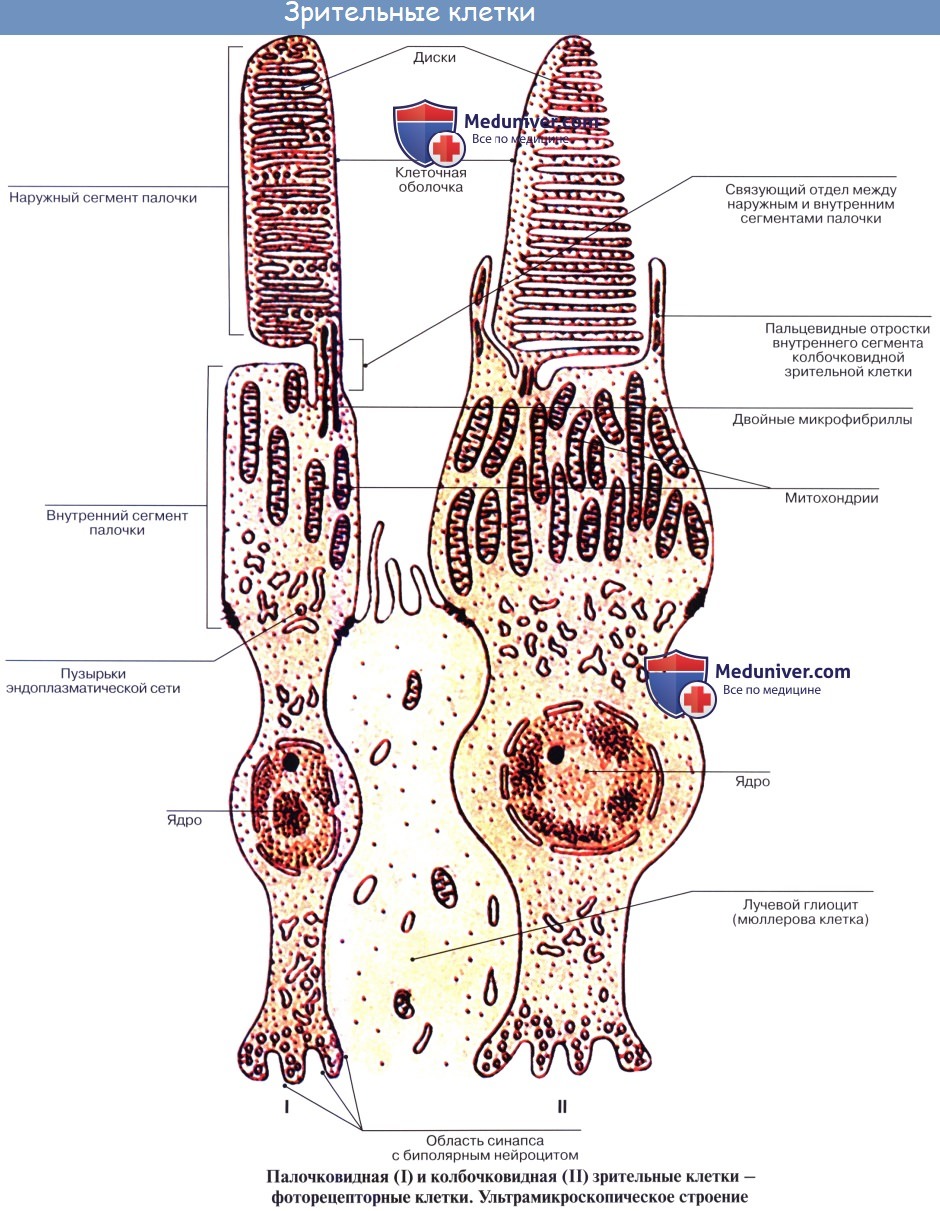

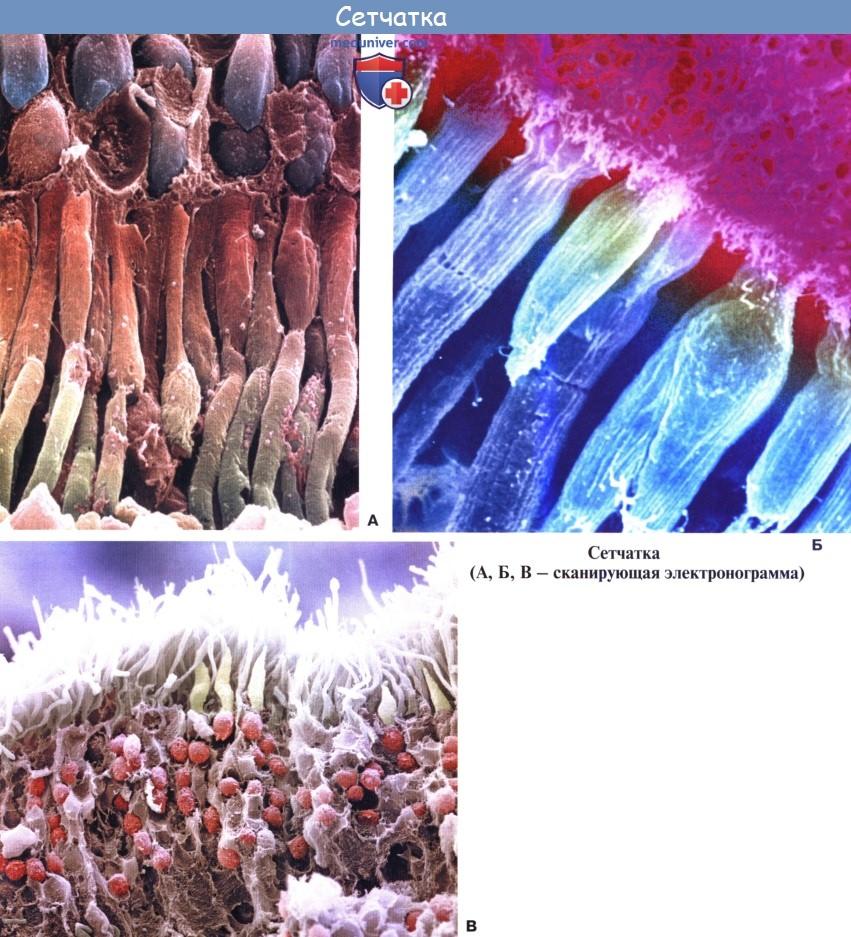

В сетчатке находятся светочувствительные зрительные клетки, периферические концы которых имеют вид палочек и колбочек. Так как они расположены в наружном слое сетчатки, примыкая к пигментному слою, то световые лучи, чтобы достичь их, должны пройти через всю толщу сетчатки. Палочки содержат в себе так называемый зрительный пурпур, который придает розовый цвет свежей сетчатой оболочке в темноте, на свету же он обесцвечивается. Образование пурпура приписывают клеткам пигментного слоя. Колбочки не содержат зрительного” пурпура. Нужно отметить, что в macula находятся только колбочки, а палочки отсутствуют. В области диска зрительного нерва светочувствительных элементов нет, вследствие чего это место не дает зрительного ощущения и потому называется слепым пятном.

Сосуды сетчатки. Кровоснабжение сетчаткиСосуды сетчатки. Сетчатая оболочка имеет свою собственную систему кровеносных сосудов. Она снабжается артериальной кровью из особой веточки от a. ophthalmica — центральной артерии сетчатки, a. centralis retinae, которая проникает в толщу зрительного нерва еще до выхода его из глазницы, а затем направляется по оси нерва к центру его диска, где разделяется на верхнюю и нижнюю ветви. Разветвления a. centralis retinae простираются до margo serrata. Вены вполне соответствуют артериям и называются также с подстановкой только слова «venula». Все венозные ветви сетчатки собираются в v. centralis retinae, которая идет вместе с одноименной артерией покоси зрительного нерва и вливается в v. ophthalmica superior или в sinus cavernosus.

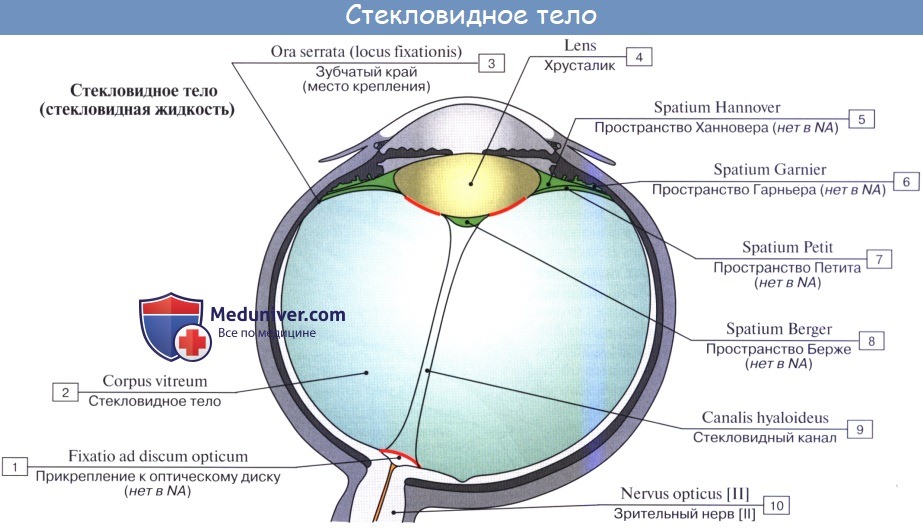

Внутреннее ядро глаза. Стекловидное тело, corpus vitreum. Хрусталик, lens. Аккомодация

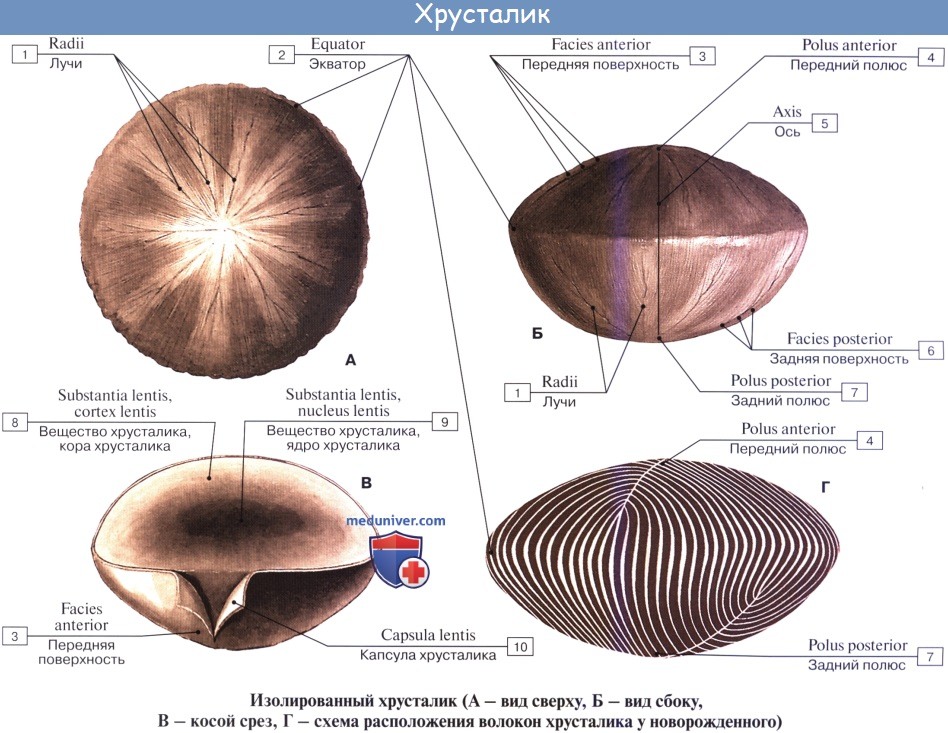

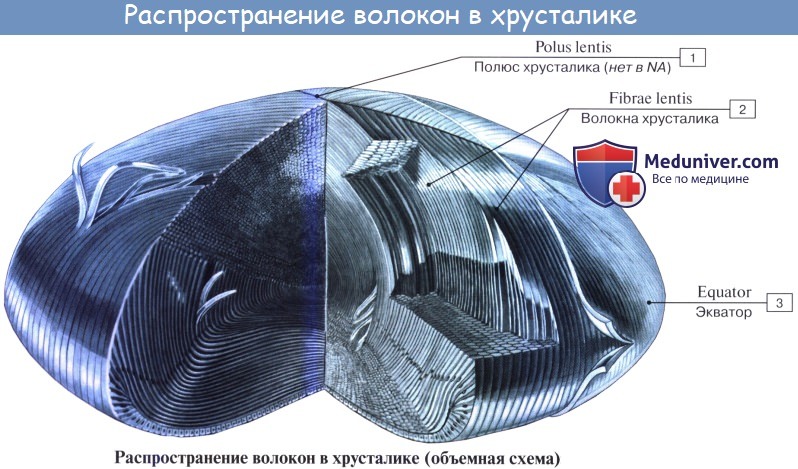

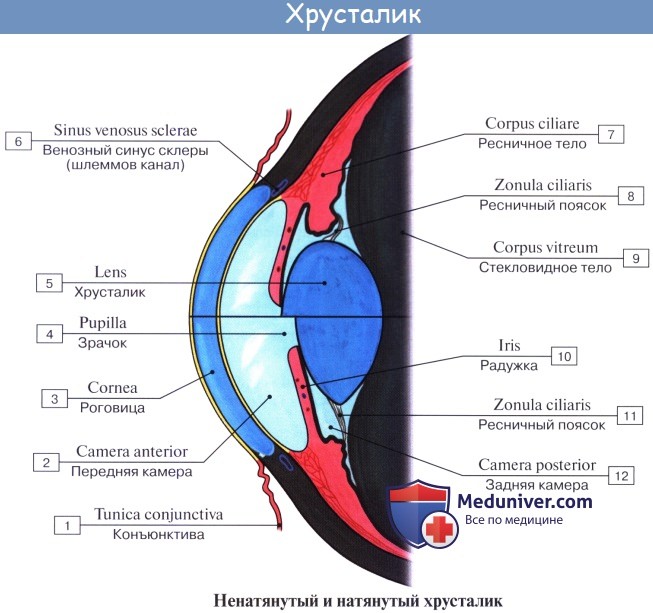

Внутреннее ядро глаза состоит из прозрачных светопреломляющих сред: стекловидного тела, хрусталика, предназначенных для построения изображения на сетчатке, и водянистой влаги, наполняющей глазные камеры и служащей для питания бессосудистых образований глаза. А. Стекловидное тело, corpus vitreum, выполняет полость глазного яблока кнутри от сетчатой оболочки и представляет совершенно прозрачную массу, похожую на желе, лежащую позади хрусталика. Благодаря вдавлению со стороны последнего на передней поверхности стекловидного тела образуется ямка — fossa hyaloidea, края которой соединяются с капсулой хрусталика посредством специальной связки. Б. Хрусталик, lens, является весьма существенной светопреломляющей средой глазного яблока. Он совершенно прозрачен и имеет вид чечевицы или двояковыпуклого стекла. Центральные точки передней и задней поверхностей носят название полюсов (polus anterior et posterior), а периферический край хрусталика, где обе поверхности переходят друг в друга, называется экватором. Ось хрусталика, соединяющая оба полюса, равна 3,7 мм при взгляде вдаль и 4,4 мм при аккомодации, когда хрусталик делается более выпуклым. Экваториальный диаметр 9 мм. Хрусталик плоскостью своего экватора стоит под прямым углом к оптической оси, прилегая передней поверхностью к радужке, а задней — к стекловидному телу. Хрусталик заключен в тонкую, также совершенно прозрачную бесструктурную капсулу, capsula lentis, и удерживается в своем положении особой связкой — ресничным пояском, zonula ciliaris, которая слагается из множества тонких волокон, идущих от капсулы хрусталика к ресничному телу, где они залегают преимущественно между ресничными отростками. Между волокнами связки находятся выполненные жидкостью пространства пояска, spatia zonularia, сообщающиеся с камерами глаза. Благодаря эластичности своей капсулы хрусталик легко меняет свою кривизну в зависимости от того, смотрим ли мы вдаль или вблизь. Это явление называется аккомодацией. В первом случае хрусталик вследствие натяжения ресничного пояска несколько уплощен; во втором, когда глаз должен быть установлен на близкое расстояние, ресничный поясок под влиянием сокращения m. ciliaris ослабляется вместе с капсулой хрусталика и последний становится более выпуклым. Благодаря этому лучи, идущие от близко расположенного предмета, преломляются хрусталиком сильнее и могут соединиться на сетчатке. Хрусталик, так же как и стекловидное тело, сосудов не имеет.

Камеры глаза. Передняя камера глаза. Задняя камера глаза

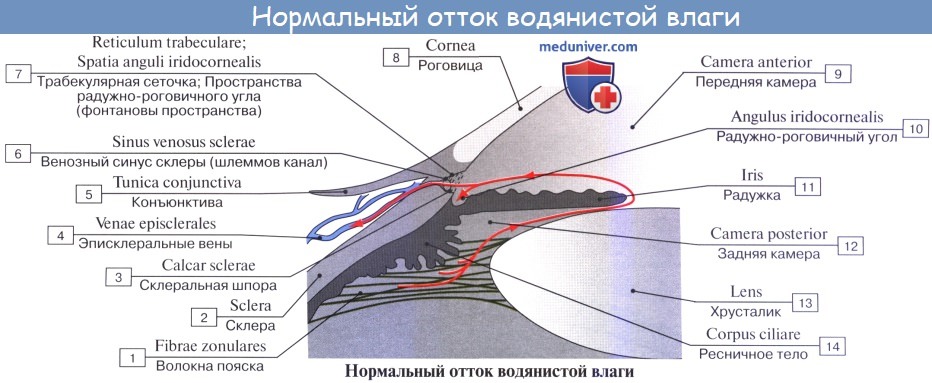

В. Камеры глаза. Пространство, находящееся между передней поверхностью радужки и задней стороной роговицы, называется передней камерой глазного яблока, camera anterior bulbi. Передняя и задняя стенки камеры сходятся вместе по ее окружности в углу, образуемом местом перехода роговицы в склеру, с одной стороны, и цилиарным краем радужки — с другой. Угол этот, angulus iridocornealis, закругляется сетью перекладин. Между перекладинами находятся щелевидные пространства. Angulus iridocornealis имеет важное физиологическое значение в смысле циркуляции жидкости в камере, которая через посредство указанных пространств опорожняется в находящийся по соседству в толще склеры венозный синус. Позади радужной оболочки находится более узкая задняя камера глаза, camera posterior bulbi, в состав которой входят и пространства между волокнами ресничного пояска; сзади она ограничивается хрусталиком, а сбоку — corpus ciliare. Через зрачок задняя камера сообщается с передней. Обе камеры глаза наполнены прозрачной жидкостью — водянистой влагой, humor aquosus, отток которой совершается в венозный синус склеры.

Учебное видео анатомии глаза– Также рекомендуем “Вспомогательные органы глаза. Мышцы глазного яблока. Мышцы глаза.” Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 3.9.2020 |

Источник

Хориоидеа – это средняя оболочка глаза, лежащая между склерой и сетчаткой.

Что такое сосудистая оболочка и ее функции

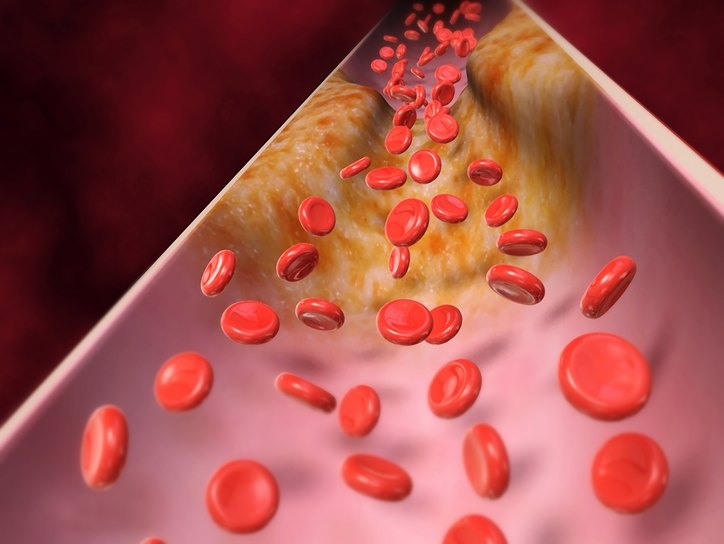

Сосудистая оболочка глаза или хориоидеа – это средняя оболочка глаза, лежащая между склерой и сетчаткой. Большей частью хориоидеа представлена хорошо развитой сетью кровеносных сосудов. Кровеносные сосуды располагаются в хориоидеи в определенном порядке – снаружи лежат более крупные сосуды, а внутри, на границе с сетчаткой, находится слой капилляров.

Основной функцией сосудистой оболочки является обеспечение питанием четырех наружных слоев сетчатки, включающих слой палочек и колбочек, а также выведение продуктов обмена из сетчатой оболочки обратно в кровоток. От сетчатки слой капилляров отграничивается тонкой мембраной Бруха, функцией которой является регулирование обменных процессов между сетчаткой и сосудистой оболочкой. Кроме того, околосоудистое пространство, благодаря своей рыхлой структуре, служит проводником для задних длинных цилиарных артерий, участвующих в кровоснабжении переднего отрезка глаза.

Строение сосудистой оболочки

Собственно сосудистая оболочка – самая обширная часть сосудистого тракта глазного яблока, включающего также цилиарное тело и радужную оболочку. Она распространяется от цилиарного тела, границей которого является зубчатая линия, до диска зрительного нерва.

Хориоидеа обеспечивается кровотоком, за счет задних коротких цилиарных артерий. Отток крови происходит по, так называемым, вортикозным венам. Небольшое количество вен – всего по одной на каждую четверть, или квадрант, глазного яблока и выраженный кровоток способствуют замедлению тока крови и высокой вероятности развития воспалительных инфекционных процессов из-за оседания болезнетворных микробов. Сосудистая оболочка лишена нервных чувствительных окончаний, по этой причине все ее заболевания протекают безболезненно.

Хориоидеа богата темным пигментом, который находится в специальных клетках – хроматофорах. Пигмент очень важен для зрения, так как световые лучи, попадающие через открытые участки радужки или склеры, мешали бы хорошему зрению из-за разлитого освещения сетчатки или боковых засвет. Количество пигмента, содержащегося в этом слое, кроме того, определяет интенсивность окраски глазного дна.

Соответственно своему названию, большей частью, хориоидеа состоит из кровеносных сосудов. Хороидея включает в себя нескольких слоев: околососудистое пространство, надсосудистый, сосудистый, сосудисто-капиллярный и базальный слои.

► Околососудистое или перихороидальное пространство – узкая щель между внутренней поверхностью склеры и сосудистой пластинкой, которая пронизана нежными эндотелиальными пластинками. Эти пластинки связывают между собой стенки. Однако, за счет слабых связей склеры и хориоидеи в этом пространстве, сосудистая оболочка достаточно легко отслаивается от склеры, например, при перепадах внутриглазного давления в процессе операций по поводу глаукомы. В перихориоидальном пространстве от заднего к переднему отрезку глаза проходят два кровеносных сосуда – длинные задние цилиарные артерии, сопровождаемые нервными стволами.

► Надсосудистая пластинка состоит из эндотелиальных пластинок, эластических волокон и хроматофоров – клеток, содержащих темный пигмент. Число хроматофоров в слоях хориоидеи по направлению снаружи кнутри быстро уменьшается, а у хориокапиллярного слоя они полностью отсутствуют. Наличие хроматофоров может приводить к появлению невусов хориоидеи и даже самых агрессивных злокачественных опухолей – меланом.

► Сосудистая пластинка имеет вид мембраны коричневого цвета, толщиной до 0,4 мм, причем толщина слоя зависит от степени кровенаполнения. Сосудистая пластинка состоит из двух слоев: крупных сосудов, лежащих снаружи с большим количеством артерий и сосудов среднего калибра, в котором преобладают вены.

► Сосудисто-капиллярная пластинка, или хориокапиллярный слой, является самым важным слоем хориоидеи, обеспечивающим функционирование подлежащей сетчатки. Она формируется из мелких артерий и вен, которые затем распадаются на множество капилляров, пропускающих по несколько эритроцитов в один ряд, что дает возможность большему количеству кислорода поступать в сетчатку. Особенно выражена сеть капилляров для функционирования макулярной области. Тесная связь хориоидеи с сетчаткой приводит к тому, что воспалительные заболевания, как правило, поражают и сетчатку и сосудистую оболочку вместе.

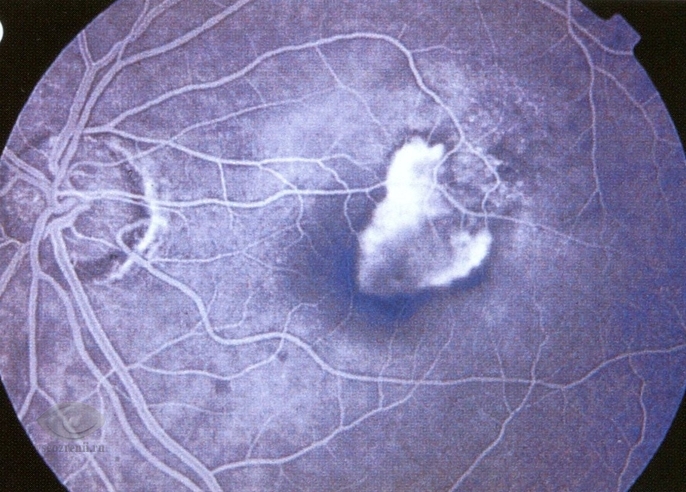

► Мембрана Бруха – это тонкая пластинка, состоящая из двух слоев. Она очень плотно соединена с хориокапиллярным слоем хориоидеи, участвует в регулировании поступления кислорода в сетчатку и продуктов обмена обратно в кровоток. Мембрана Бруха также связана с наружным слоем сетчатки – пигментным эпителием. С возрастом и при наличии предрасположенности может возникнуть нарушение функции комплекса структур: хориокапиллярный слой, мембрана Брухи и пигментный эпителий, с развитием возрастной макулярной дегенерации.

Методы диагностики заболеваний сосудистой оболочки

- Офтальмоскопия.

- Ультразвуковая диагностика.

- Флуоресцентная ангиография – оценка состояния сосудов, повреждения мембраны Бруха, появления новообразованных сосудов.

Симптомы при заболеваниях сосудистой оболочки

Врожденные изменения:

- Колобома сосудистой оболочки – полное отсутствие хориоидеи на определенном участке.

Приобретенные изменения:

- Дистрофии сосудистой оболочки.

- Воспаления сосудистой оболочки – хориоидиты, но чаще сочетающиеся с повреждением сетчатки – хориоретиниты.

- Отслойка сосудистой оболочки, при перепадах внутриглазного давления во время полостных операций на глазном яблоке.

- Разрывы сосудистой оболочки, кровоизлияния – чаще всего из-за травм глаза.

- Невус хориоидеи.

- Опухоли сосудистой оболочки.

Источник