Сосуды у голосеменных растений

Спешу обрадовать, мы добрались до изучения семенных растений! К ним относятся голосеменные и покрытосеменные (цветковые). До этого размножение шло только с помощью спор:

у мхов, папоротников, хвощей и плаунов – высших споровых растений.

Настало время открыть новую интересную главу этой книги, посвященную растениям, которые размножаются с помощью удивительного изобретения природы – семени.

Голосеменные – распространенная древняя группа растений, включающая небольшое число видов. Главной особенностью данной группы являются “голо” (то есть открыто)

лежащие семяпочки и, в дальнейшем, развивающиеся из них семена. Иными словами, у голосеменных растений отсутствуют замкнутые вместилища для семян.

На примере типичного представителя – сосны обыкновенной, относящейся к классу хвойных, поговорим о характерных чертах данного класса и голосеменных растений в целом.

Общие признаки

- Деревья и кустарники

- Хвоинки

- Древесина хорошо развита

- Размножение семенами

Все голосеменные представлены древесными формами: деревьями и кустарниками. Травы отсутствуют.

Хвоинки (хвоя) – игольчатые видоизменения листьев. Сохраняются долгие годы, у некоторых сосен до 45 лет. Хвоя лиственниц опадает ежегодно.

Древесина голосеменных обладает большим запасом механической прочности. Это связано с ее особенностями: она состоит из трахеид с окаймленными порами,

паренхима развита слабо. Либриформ (древесные волокна) и настоящие сосуды отсутствуют (исключение – гнетовые, имеют сосуды). Клетки-спутницы во

флоэме также отсутствуют.

В древесине и коре имеются каналы, заполненные смолой. Однако, есть исключения – у гинкго смола не образуется вовсе.

Несколько веков назад в России целенаправленно создавались и охранялись, так называемые, корабельные рощи. Это, прежде всего, требовалось для флота,

так как мачты кораблей изготавливали из сосен, отвечающих всем требованиям – корабельных (гладкий, твердый и прочный прямой ствол с минимальным количеством сучков

и смолы).

Семяпочки и развивающиеся из них семена лежат “голо”, открыто, для них нет закрытых вместилищ, отсутствует завязь. В сравнении с высшими споровыми растениями,

размножение семенами ставит голосеменных на более высокий уровень организации.

Голосеменным растениям для размножения не требуется вода, опыление у них происходит с помощью ветра.

Этот процесс перестал быть зависимым от капельно-жидкой среды, как было у мхов и у папоротников.

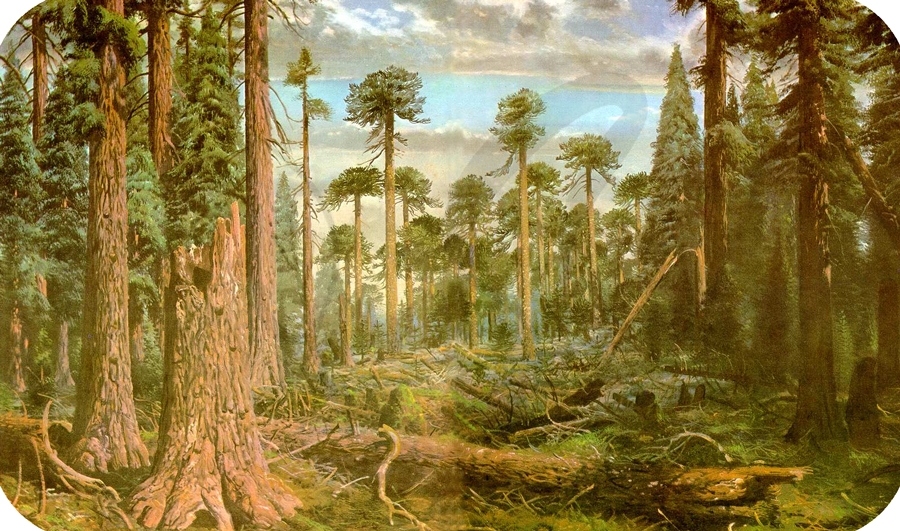

Благодаря этому голосеменные получили большое преимущество и смогли расселиться по всей Земле, в том числе в засушливых районах. Они господствовали

в юрском периоде,

когда климат стал более сухим и жарким.

Обитают голосеменные в местах с холодным климатом и достаточным количеством влаги. Имеются виды, обитающие в жарких странах: растение

вельвичия удивительная обитает в пустынях южной Африки.

Строение и жизненный цикл

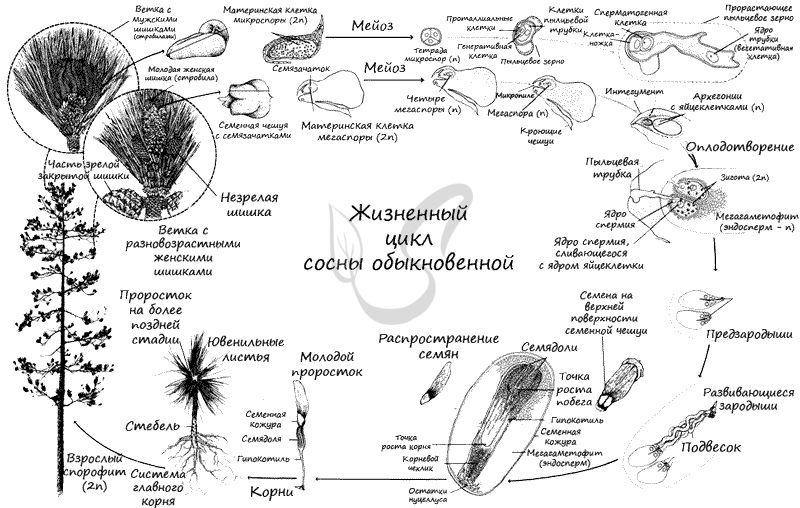

Жизненный цикл голосеменных состоит из чередования бесполого поколения – спорофита (диплоиден, 2n), и полового поколения – гаметофита (гаплоиден, n).

Господствует (доминирует) в цикле спорофит (2n) – это взрослое растение сосны.

Голосеменные относятся к разноспоровым, как и все семенные растения. Они образуют разные споры: крупные женские (мегаспоры) и мелкие мужские (микроспоры).

Образуются они в спорангиях, расположенных на спорофиллах, которые собраны в стробилы (шишки) – от лат. strobilus – сосновая шишка.

Мужские шишки (стробилы)

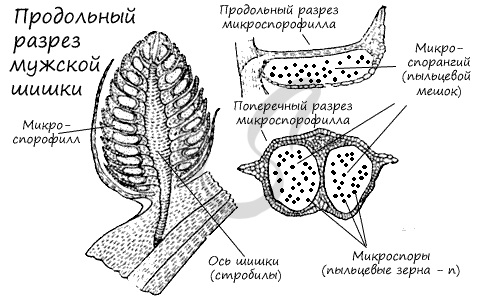

К концу весны у основания молодых побегов образуются мужские шишки (стробилы) – мелкие, собранные в тесные группы,

желтого цвета. Чешуи мужских шишек представляют собой микроспорофиллы. Микроспорофиллы – гомологи тычинок, которые крепятся к оси каждой шишки спирально,

с нижней стороны, и имеют два пыльцевых мешка – мироспорангия.

Образование мужского гаметофита

Из материнских клеток (2n) в микроспорангии путем мейоза образуются 4 микроспоры (n). Строение микроспоры следующее: она покрыта экзиной (от гр.exo снаружи, вне) –

наружная оболочка, изнутри интиной (от лат. intus внутри) – внутренней оболочкой. В составе микроспоры имеются также два воздухоносных мешка, образованных

в результате отслоения экзины от интины и возникновения полости между ними.

Микроспора делится, не покидая спорангия, преобразуется в заросток. При делении из ядра микроспоры образуются две клетки. Одна из них превращается в две

заростковые клетки (протоллиальные – от греч. проталлиум – заросток) – быстро отмирают и исчезают. Их функция до конца не изучена.

Из другой клетки в ходе митоза также образуются две: антеридиальная, из которой развиваются мужские половые клетки – спермии (неподвижные, без жгутиков в отличие от

сперматозоидов), и более крупная вегетативная клетка, из которой в дальнейшем формируется пыльцевая трубка.

Мужской гаметофит сильно упрощен, антеридии отсутствуют. Формируется он прямо внутри микроспоры, которая в итоге превращается в пыльцевое зерно. Совокупность пыльцевых

зерен называется пыльца.

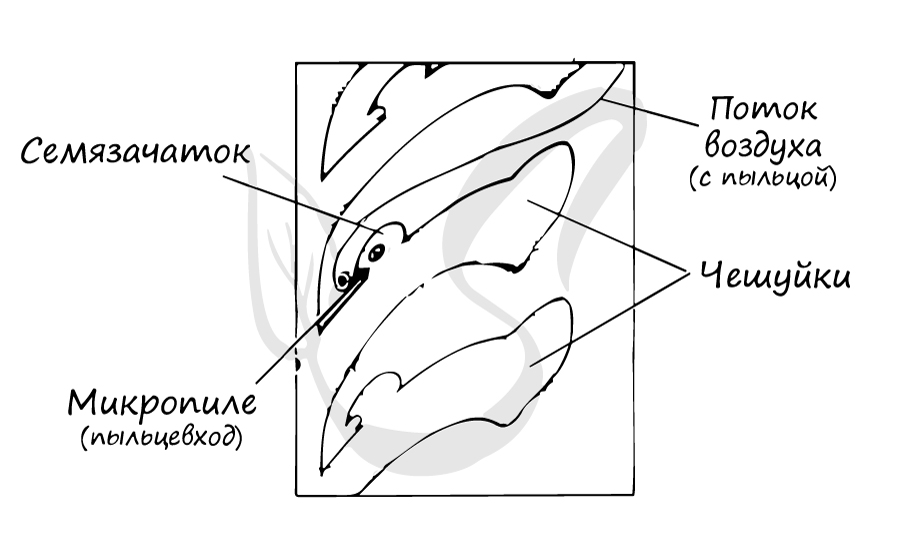

При вскрытии (нарушении целостности) микроспорангия, или пыльцевого мешка, пыльца высыпается во внешнюю среду и достигает женской шишки, где, в результате опыления, внутри семязачатка

происходит дальнейшее развитие мужского гаметофита.

Образование женского гаметофита

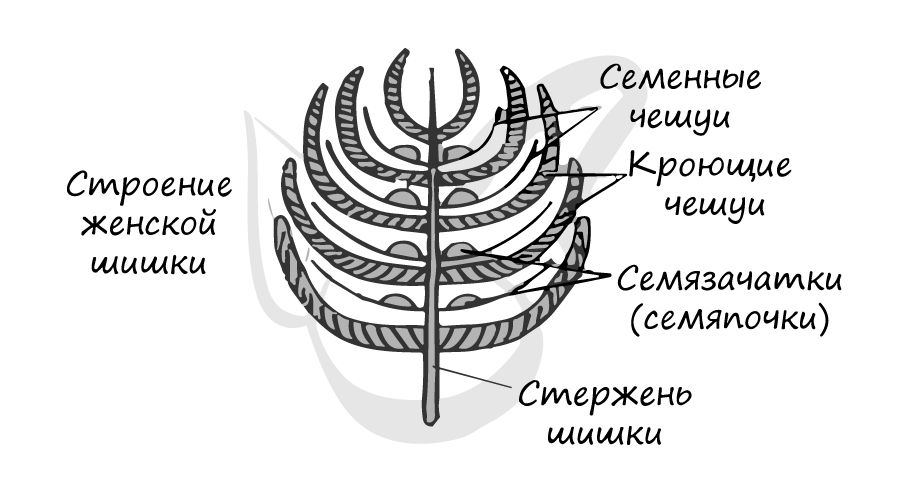

На тех же самых соснах, где расположены мужские шишки, лежат и женские. Весной на верхушке молодого побега появляются мелкие (около 5 мм) красноватые шишки –

это женские шишки (стробилы). Состоят они из оси (стержня) , на котором располагаются две чешуи: кроющая и семенная. На верхней стороне у основания семенной

чешуи лежат два семязачатка.

Кроющая чешуя представляет собой видоизмененный лист, в его пазухе находится семенная чешуя. Семенная чешуя – видоизмененный боковой побег.

Женские шишки (стробилы)

Именно открыто расположенные семязачатки (семяпочки) служат причиной, по которой этот отдел растений называется – голосеменные.

В женских шишках, в отличие от мужских, каждая чешуя гомологична целой мужской шишке (стробилу). То есть одна чешуя – целой мужской шишке, а не отдельным

ее микроспорофиллам (чешуям)!

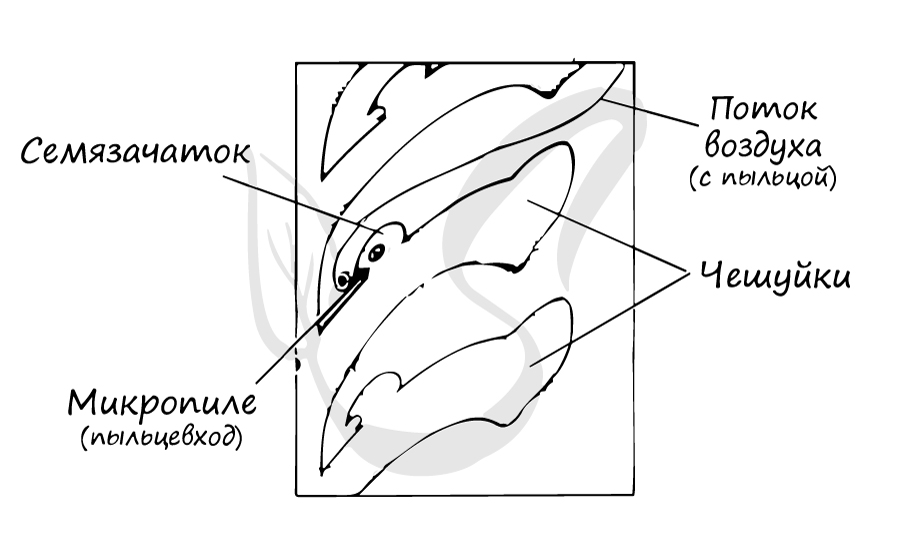

Молодой семязачаток состоит из нуцеллуса, интегумента и фуникулуса. Нуцеллус (от лат. nucella – орешек) – центральная часть семяпочки, соответствующая мегаспорангию.

Интегумент (от лат. integumentum покрывало) – покров семяпочки, вырастающий из ее центральной части – нуцеллуса. В зрелом семени интегумент преобразуется в

семенную кожуру. Фуникулус (от лат. funiculus канатик, верёвка) или семяножка – часть семязачатка, соединяющая его с мегаспорофиллом (семенным чешуями).

На интегументе около вершины располагается микропиле (пыльцевход) – через него после опыления пыльцевая трубка проникает в нуцеллус. Между интегументом и нуцеллусом имеется густая жидкость, выступающая из микропиле. Подсыхая, она втягивается внутрь семязачатка и затягивает вместе с собой пыльцу,

осевшую на ней.

Образование женского гаметофита

В средней части обособляется спорогенная клетка (2n) (археспориальная – от греч. arche начало и sporá семя). В результате ее митотического деления образуются

материнские клетки спор – спороциты (2n), однако и сама археспориальная клетка может выступать в роле спороцита, минуя стадию митоза.

Спороциты (2n) делятся мейозом на четыре гаплоидные (n) мегаспоры.

Три мегаспоры отмирают, остается одна, которая многократно делится митозом и формирует эндосперм – запасное питательное вещество. Обратите на этот

факт особое внимание: у голосеменных эндосперм гаплоидный (n) и образуется до оплодотворения. Такой эндосперм называется – первичный, он соответствует

женскому гаметофиту.

Как и мужской, женский гаметофит весьма упрощен и заключен внутри мегаспоры. На верхушке женского гаметофита (мегагаметофита) образуется архегоний

с яйцеклеткой (n). У гнетовых архегонии отсутствуют.

Жизненный цикл

На спорофите (2n) в микроспорангиях из материнских клеток (2n) путем мейоза образуются микроспоры (n). Из микроспоры формируется пыльцевое зерно.

Пыльца (пыльцевые зерна (n)) с помощью ветра попадает в женские шишки, где улавливается густой жидкостью между интегументом и нуцеллусом, выступающей из

микропиле. Жидкость засасывает пыльцу внутрь семязачатка на нуцеллус (в пыльцевую камеру). После того, как опыление произошло, микропиле зарастает. Чешуи шишки смыкаются и

склеиваются смолой.

Семязачатки в этот момент еще не готовы к оплодотворению, так что от момента опыления до оплодотворения проходит около 13 месяцев. За это время

в семязачатке формируется эндосперм, женская шишка увеличивается до 3-4 см и приобретает зеленую окраску.

Оказавшись на мегаспорангии, наружная оболочка пыльцевого зерна (экзина) разрывается, из вегетативной клетки в направлении архегония начинает расти

пыльцевая трубка. Антеридиальная клетка делится на генеративную (спермагенную) и клетку-ножку антеридия (функция последней до сих пор не изучена).

Спермагенная клетка попадает в пыльцевую трубку, а из нее – в архегоний.

Непосредственно перед оплодотворением спермагенная клетка делится на два спермия (n), один из которых отмирает, а другой сливается с яйцеклеткой (n).

Образуется зигота (2n), из которой формируется и растет зародыш благодаря эндосперму – запасу питательных веществ.

Окончательно созревают семена к осени на второй год после опыления, к этому моменту женские шишки увеличиваются в размерах до 6 см. Зеленая окраска меняется

на серую, чешуйки расходятся и семена, образовавшиеся из семязачатков, высыпаются. Из семени прорастает взрослое растение – спорофит (2n). Цикл замыкается.

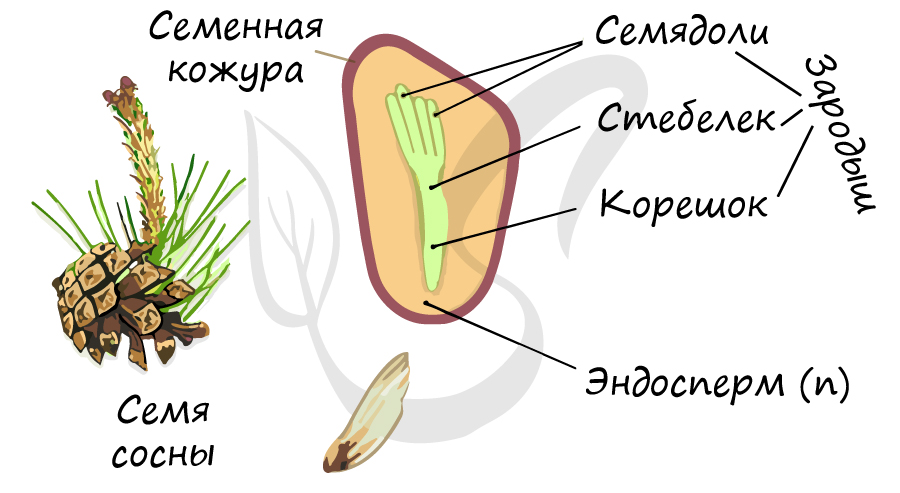

Строение семени

Семя голосеменных состоит из:

- Семенной кожуры

- Зародыша

- Семядолей

- Запас питательных веществ

Семенная кожура, защищающая семя от пересыхания и неблагоприятных факторов внешней среды, образована разросшимся интегументом.

Зародыш (2n) формируется в результате митотического деления образовавшейся зиготы. Состоит из зародышевого корешка, стебелька и почечки.

Число семядолей у голосеменных различается – от 2 до 15. Семядоли имеют доступ к запасным питательным вещества (эндосперму).

Запасные питательные вещества накапливаются в эндосперме (n). Особенностью в строении семени голосеменных, по сравнению с семенем

покрытосеменных (цветковых) является наличие гаплоидного эндосперма (n). Не забывайте, что эндосперм у голосеменных это производное мегагаметофита (n), исходя из

этого становится понятно, почему ткань гаплоидна. У цветковых, в отличие от голосеменных, эндосперм триплоиден (3n).

Фитонциды

Фитонциды (от греч. phyton – растение и лат. caedo – убиваю) – образуемые растениями, биологически активные вещества, убивающие или приостанавливающие

размножение других организмов, главным образом – микробов. Обычно выделяются растениями в газообразном виде, к примеру, аллицин у лука и чеснока.

Наличие фитонцидов играет крайне важную роль в формировании устойчивости растения к грибным заболеваниям.

Фитонциды имеют медицинское значение, из них изготавливаются некоторые препараты. За лето гектар лиственного леса выделят 2 кг фитонцидов, хвойного – 5 кг,

можжевельника – 30 кг! Санатории часто располагаются в сосновых борах, где наблюдается повышенная концентрация фитонцидов. Вдыхание такого воздуха

очень полезно при заболеваниях дыхательной системы инфекционной природы (когда возбудителями являются бактерии, грибы).

Значение голосеменных

Трудно переоценить значение голосеменных для человека, они очень важны. Голосеменные – источники высококачественной древесины, продуктов ее переработки.

Являются звеном в цепи питания (продуцентами), основой многих биоценозов. Хвойные растения в больших количествах выделяют

фитонциды, имеющие медицинское значение. Из смолы хвойных получают

канифоль, скипидар, лаки. Кедровых орехи – это семена нескольких видов растений из рода сосна, которые употребляют в пищу.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Фот о взято из свободных источников

Систематика растений. Голосеменные

Семенные растения

Семенные растения – это высшие растения, у которых образуются семена. Они обитают в любых природных зонах Земли и заняли все основные среды обитания (почвенную, водную и наземно-воздушную). Образуют все жизненные формы (деревья, кустарники, травы и т.д.). Основные признаки: наличие семян; оплодотворение не зависит от наличия воды; в жизненном цикле доминирует спорофит, гаметофит сильно редуцирован; проводящие ткани состоят из более совершенных элементов.

Существует две группы семенных растений: голосеменные и покрытосеменные.

Отдел Голосеменные

Около 700 видов.

Особенности строения (на примере класса хвойные). Деревья, реже встречаются кустарники (можжевельник). Есть все вегетативные органы: корень, стебель, лист и почка. Появляется главный корень, корневая система хорошо развита, обычно стержневого типа, но у некоторых видов главный корень довольно рано отмирает и формируется мочковатая корневая система (ель). Для многих хвойных характерна микориза. Побеги удлиненные и укороченные. Стебель с тонкой корой, слабо развитой сердцевиной и мощно развитой древесиной. Древесина состоит из трахеид, настоящие сосуды отсутствуют. Во флоэме нет клеток-спутниц. Между древесиной и лубом расположен камбий. У многих есть смоляные ходы.

Листья у большинства видоизменены в иглы или чешуйки. Они расположены на удлиненных (ель) или на укороченных (сосна) побегах. Листья многолетние (искл. – лиственница), покрыты эпидермой с хорошо развитой кутикулой, устьица глубоко погруженные. Размеры листьев составляют обычно 2-10 см. Листья в среднем живут 2-5 (светолюбивые) и 10-15 лет (теневыносливые).

Цикл развития (на примере сосны обыкновенной)

Все голосеменные – разноспоровые растения. Сосна – однодомное растение: на одном растении формируются и мужские шишки (содержат микроспорофиллы, в которых развиваются микроспорангии), и женские шишки (содержат мегаспорофиллы, в которых развиваются мегаспорангии). Мужская шишка зеленовато-желтого цвета расположена в основании удлиненных побегов и состоит из оси и сидящих на ней микроспорофиллов. Мужские шишки располагаются группами.

В микроспорангиях мейозом формируются микроспоры, которые начинают прорастать под оболочкой, образуя при этом мужские гаметофиты (это пылинки; совокупность пылинок называют пыльцой). Каждая пылинка имеет 2 воздушных мешка. Затем в пылинке развиваются мужские гаметы (спермии).

Женские шишки находятся на концах удлиненных побегов, обычно по одиночке или группой из 2-3 штук. Женская шишка состоит из укороченной оси с расположенными на ней кроющими чешуями, в пазухах которых развиваются семенные чешуи, содержащие по 2 семязачатка. Молодые шишки окрашены в буро-красный цвет, через год они приобретают зеленую окраску, а при созревании – бурую. В семязачатке мейозом возникает 4 мегаспоры. Из них 3 погибают, а одна образует женский гаметофит.

Опыление происходит с помощью ветра (май – начало июня в средней полосе России), пылинки попадают непосредственно на семязачаток. После этого образуется пыльцевая трубка, но оплодотворение сразу не происходит: и в мужском, и в женском гаметофите гаметы еще не сформировались. Оплодотворение происходит лишь после зимы. Из двух спермиев в этом процессе участвует только один, второй обычно погибает. Для оплодотворения влага не нужна. После оплодотворения из семязачатка развивается семя: из зиготы появляется зародыш, а из окружающих тканей – эндосперм (эндосперм голосеменных – гаплоидная ткань, возникающая до оплодотворения). Зрелые семена находятся на семенных чешуях открыто. После созревания семена разлетаются с помощью ветра, падают на землю и после периода покоя прорастают, формируя новое растение (спорофит).

Другие представители голосеменных растений

1. Можжевельник – чаще всего это кустарник высотой 1-2,5 м, реже встречаются деревья. Светолюбивые растения. Женские шишки после оплодотворения становятся сочными, похожими на ягоды.

2. Ель – обитает только в Северном полушарии. Это теневыносливые деревья, достигающие в высоту 30-40 м. Корневая система поверхностная. Листья заостренные, расположены поочередно на удлиненных побегах.

3. Лиственница – один из самых обычных видов Северного полушария. Светолюбива, образует светлохвойные леса. Иголки мягкие, живут один год, т.е. это листопадное растение. Древесина устойчива к гниению.

Значение голосеменных

1) Лесообразующее (90% лесов России – хвойные и смешанные).

2) Древесина: строительство, кораблестроение, вагоностроение, производство мебели, бумаги.

3) Декоративное (можжевельник, туя, голубая ель).

4) Выделение кислорода и фитонцидов, убивающих бактерии.

5) Смола (живица) – получение канифоли, скипидара, камфоры.

6) Пищевое (сосна сибирская).

7) Производство музыкальных инструментов

Источник

Голосеменные растения – это достаточно старая группа растений (в большинстве – вечнозеленых), появление которых относится к верхнему девону (практически 400 млн. лет назад). Ориентируясь на название, можно понять, что оно указывает на основной отличительный признак это группы: на противовес от покрытосемянных, их семечки (а после – уже и семена) не имеют замкнутого вместилища, привычного для всех растений. Т.е. их семена открыто располагаются на поверхности чешуек.

И именно семена, их наличие, являются огромным преимуществом этой группы перед теми же споровыми, ведь семена обладают запасом полезных веществ, а сам зародыш, располагающийся внутри семечки, отлично защищен от влияний внешней среды.

Описание голосеменных

Отдел голосеменных растений – древние высшие семенные виды. Их расцвет наблюдался около 200 миллионов лет назад – на тот момент они были властелинами наземных растений планеты. Их семена не имеют закрытой оболочки: завязь таких растений имеет вид обычной чешуйки, на которой располагаются семечки (одна или несколько). Эта группа растений довольно обширная – она включает в себя около 1100 самых различных видов растений, почти 90 родов и 14 семейств.

Интересно, что понятие «gymnospermae» был предложен еще двести лет назад (1825 год) шотландцем Броуном (именно он был открывателем известного «броуновского» движения). Он впервые обнаружил и описал значимые различия между двумя отделами растений – голосеменными и покрытосеменными. А термин «голосеменные» был введен, скорее всего, профессором Бекетовым.

Классы голосеменных

Современные голосеменные растения имеют в основном древесную форму, в исключительных случаях – кустарниковую или лиановую. Причем травянистые растения в этой группе отсутствуют.

И основным отличием этой группы растений является листва, которая выделяется не только по форме и объемам, но и другими морфологическими и анатомическими характеристиками. У большинства видов хвоя игловидная или чешуевидная.

Голосеменные, которые насчитывают более чем тысячу видов, получили распространения по всей земной поверхности и на всех континентах (за исключением Антарктиды). Их важная средообразующая роль играет значительную функцию в экосистеме знаменитых хвойных лесов равнин умеренной зоны, которыми знаменито северное полушарие. И не только здесь – но и в лесном поясе любой из широт.

Современная систематика подвергает жестким сомнениям вопрос единства происхождения растений этого отдела. Сейчас голосеменные – это группа несистематизированных специализированных отделов растений:

- гинкговые;

- гнетовые;

- саговниковые;

- хвойные.

Сюда относят и несколько вымерших групп:

- бенеттитовые;

- папоротники семенного типа.

Гинкговые

В основной своей части гинкговые – это остатки растений, которые господствовали на планете в период мезозойской эры. На удивление, они пережили динозавров, и сохранились в отдаленных местах планеты.

Единственный из дошедших до нас представителей этого класса – гингко двухлопастный, имеющий распространение лишь в отдельных районах Китая. Его оригинальная листва получила популярность в садах субтропиков и парках. Нужно подчеркнуть, что все остальные представители указанного вида вымерли еще во время Ледникового периода.

Гнетовые

Гнетовидные, образующие отдел, входящий в надотдел голосеменных, имеют в своем составе один лишь класс – оболочкосеменные или гнетовые. Сюда входит несколько семейств этого вида:

- гнетовые;

- эфедровые;

- вельвичиевые.

Этот отдел приближен к саговникам, если опираться на его жизненный цикл, однако характеризуется более сложной системой репродуктивных органов. Именно благодаря ей этот отдел можно смело приблизить к цветковым группам.

Единственных род в семействе гнетовых – это гнетум, и он состоит из более четырех десятков видов деревьев. Известнейших из них, гнетум гнемон, выращивается на территории Юго-Восточной Азии, благодаря его съедобным плодам и отличается наличием сосудистой системы.

Саговниковые (цикадные)

Саговники еще 60 миллионов лет назад образовывали огромные территории лесов, а сейчас распространены лишь в тропиках. Обычно саговниковые напоминают пальмы – главным образом, по своей высоте (до 15 м.).

Они отличаются толстым стволом, который окружен панцирем из оснований уже отмершей листвы. Их листва обладает двумя особенностями:

- улиткообразная форма почки;

- наличие единственной средней жилки, которая не является разветвленной.

Растения являются двудомными, но женские особи не образуют компактных стробилов. И для саговниковых, и для гингковых характерным признаком является наличием подвижными сперматозоидами – и это признается примитивной характеристикой.

Хвойные

Хвойные – это самые распространенные среди голосеменных; их можно встретить и в умеренной, и в субтропической климатической зоне. Как правило, у них отсутствует сосудистая система, однако имеются трахеиды, ведь эти растения характеризуются обильным выделением смолы и формированием смоляных ходов.

Листья этой группы растений превратились в хвоинки, обладающие уменьшенной листовой пластинкой с загнутыми краями и желобком с малочисленными устьицами. Такая хвоинка помогает сократить испарение воды – и это помогло хвойным ассимилироваться и в субтропиках, и в северных районах.

Именно к этому виду относят и самые высокие деревья на планете – секвойи. Их высота порой достигает сотни метров, а ширина – до 12 метров. Удивляет и их возраст – более нескольких тысяч лет. По некоторым данным, их срок жизни может превышать и 6 тысяч лет – но эти сведения не подтверждены научно.

Признаки голосеменных

Из современных видов голосеменных растений наиболее широкую известность получили хвойные, которые распространены на территории многих стран, в т.ч. и нашей: сосна, кипарис, пихта, можжевельник, ель.

Главный признак таких растений – это хвоя: узкие, игольчатые листья, характерные для большинства хвойных. Такие листья обладают плотной кожицей, которая покрыта особым восковидным веществом. Именно поэтому такие растения отличаются плохой испаряемостью воды, и, с другой стороны, отличной приспособленностью к самым различным неблагоприятным условиям.

К основным признакам растений группы голосеменных можно отнести:

- размножение семенами;

- отсутствие плодов;

- распространенность древесных или кустарниковых форм;

- особая форма листьев: игольчатые или чешуевидные, обычно – вечнозеленые;

- отсутствие сосудистой системы;

- процесс оплодотворения обеспечивается с отсутствием водной среды;

- разделение на мужские и женские растения.

Именно наличие семян послужило значительным эволюционным рывком, который позволил голосеменным растениям использовать свои существенные преимущества. Среди таких растений сохранилось достаточное количество древних видов: к примеру, наиболее важные и значимые из них – это хвойные.

Развитие голосеменных растений

Половое развитие голосеменных знаменуется образованием семян, которые обычно состоят из нескольких составляющих:

- зародыш, образующийся внутри семени;

- эндосперма;

- семенная кожура.

Немаловажным фактом является то, что вегетативный способ размножения у растений этого отдела встречается крайне редко.

Особенности голосеменных

Взрослые растения голосеменных можно назвать спорофитом, т.е. имеет место развитие спор, которые созревают в спорангиях, расположенных в женских шишках. Весной мужские споры высыпаются и опыляют женские шишки – они включают воздухоносные клетки и очень легко переносятся ветром.

Женские шишки характеризуются более интенсивной окраской красного цвета, и их споры не вылетают, а прорастают в шишке, внутри спорангиев. Таким образом проросшая спора женского пола формирует заросток, снабженный двумя архегониями – так называемый гаметофит. Мужской гаметофит представляет собой пыльцу (как в случае с сосной) – из ее клетки и обазуются спермии, или мужские гаметы.

Характеристики голосеменных

К общей характеристике растений этого отдела можно отнести:

- возникновение поздние эпохи карбона (почти 320 миллионов лет назад);

- массовое распространение (практически во всех широтах) ввиду приспособленности к ограниченности в водных ресурсах;

- размножение семенами (что является существенным преимуществом);

- формирование жизненного цикла, опираясь на диплоидный спорофит;

- наличие многоклеточных половых органов женского типа (т.н. архегоний), находящихся в семязачатке. А мужской орган – гаметофит – представлен в виде пыльцевого зерна;

- характеризуются наличием камбия с долгим функциональным циклом, формирующим древесину и луб, или ксилему и флоэму – причем древесина отличается высокой механической прочностью за счет накопления лигнина;

- стержневая корневая система с главным корнем – и ее использование позволяет вырастать крупным формам деревьев;

- преобладание древесных жизненных форм – в том числе и достаточно специфических (к примеру, как у вельвичии удивительной);

- расположение побегов в моноподиальном порядке (у большинства растений отдела), т.е. работа одной верхушечной меристемы.

Размножение голосеменных растений

Главный признак, который отличает голосеменные растений от других – это система размножения, конкретно – наличия семян. В отличие от привычным всем цветковых растений, голосеменные не формируют плод.

Весной на растениях созревают два вида шишек – женских, располагающихся на вершине, и мужских, собранные у оснований побегов. Шишка состоит из оси и чешуи: на женских шишках формируются два семязачатка с гаметами, или яйцеклетками.

Мужские шишки снабжены несколькими пыльцевыми мешочками – и из них пыльца разносится ветром и оплодотворяет женские шишки. После процесса опыления чешуи смыкаются и склеиваются.

Строение голосеменных

Все растения отдела голосеменных обладают древесной или кустарниковой формой. Некоторые из них сильно ветвятся и образуют большое количество мелких листьев в основном чешуевидной формы. А другие не отличаются большой ветвистостью и формируют крупные листовые формы.

Большинство голосеменных не формируют сосудистую систему в ксилеме и клетки-спутницы – во флоэме. Зато все они характеризуются сложной тканевой структурой, в отличии от папоротникообразных.

Споры

Голосеменые – это растения с разными спорами, причем микроспорофиллы существенно отличаются по форме и строению от макроспорофилла. Как правило, у этих растений они находятся на стробилах – коротких побегах.

Микроспоры получили название пылинки – и формируются в пыльцевом мешке; ветер переносит их на женский гаметофит, где они прорастают в мегаспорангии, или семязачатке. Там развивается мегаспора – и после оплодотворения семязачаток формирует семя. Питательный запас в семени усваивается зиготой при прорастании – и, самое интересное, что семена могут быть в состоянии покоя до момента наступления необходимых условий.

У голосеменных растений не образуются плоды, но зато их семена формируют самые разные приспособления для облегчения процесса их распространения.

Стебель

Голосеменные растения (в т.ч. и хвойные) обладают формой деревьев либо кустарников – и стебли этих растений характеризуются анатомически сплошным строением (не пучковым).

Отличительной особенностью стеблей растений этого отдела – это наличие смолоотделительной системы: обычно она формируется большим количеством разветвленных смоляных ходов в самых разных зонах стебля (как правило – сердцевина и сердцевинные лучи).

Именно эта черта и является специалитетом голосеменных – смола помогает устойчивости растений против инфекций.

Листья

У большинства растение отдела голосеменных листву формируют иголки, каждая из которых существует несколько лет. Благодаря этому уменьшена площадь листа, доступная к фотосинтезу, но одновременно с этим (и основываясь на таком строении) процесс фотосинтеза может продолжаться круглый год. За счет такого строения листвы уменьшается процесс испарения и увеличивается приспособленность растения.

Цветки

Основной признак, который причисляет растение к отряду голосеменных – это полное отсутствие плодов как таковых. Открыто не только располагаются семена – семязачатки тоже в открытом доступе, обычно – на внутренней стороне иголки или в шишке; у таких растений завязь просто отсутствует.

Предками растений этого отдела были папоротниковые, а вот если принимать во внимание новейшие генетические исследования, то возможен вариант, что у них был совсем другой предок.

Ткани

Главными тканями любых растений можно смело называть несколько типов:

- образовательные;

- основные;

- покровные;

- проводящие;

- механические.

Отдел голосеменных отличается развитием всех типов ткани. В дополнение они обладают фотосинтезирующей и запасающей тканью.

Значение голосеменных растений

Голосеменные растение играют важную роль во всем природном цикле, окружающей среде и жизни человека в целом. Такая основополагающая роль связана с их повсеместным распространением, высокими качествами их древесины и даже питательной ценностью их семян.

Именно растения этого отдела формируют лесные массивы, в условиях которых проходит жизнь многочисленных видов фауны и появляются новые виды флоры.

Именно в таких лесах имеется питательная среда и условия существования многих видов животных. И это, не принимая во внимания способность лесов обогащать окружающую среду и атмосферу кислородов, выполнять очищающие функции через поглощение углекислого газа.

Голосеменные – видео

Источник