Сосуды у папоротникообразных образуют стелу

Папоротники относятся к наиболее древним споровым растениям. Обитают в самых разнообразных экологических условиях: в заболоченных местах и водоемах, лесах тропического и умеренного климата. Наиболее известные представители – щитовник мужской, орляк, страусник. В жизненном цикле папоротников, хвощей, плаунов доминирует спорофит.

Расцвет папоротников произошел около 358 млн лет назад и длился примерно 65 млн лет, в честь папоротников назван период палеозойской эры – карбон, или каменноугольный период, который длился указанный промежуток времени. Именно папоротникам принадлежит активная роль в углеобразовании: в карбоне леса заселяли древовидные папоротники, достигавшие 40 и более метров в высоту.

Древесные формы папоротников сохранились до наших дней, однако большинство представителей – травянистые растения, у которых отсутствует камбий, а значит, нет и вторичной древесины.

Папоротники относятся к группе сосудистых растений, так как имеют жилки – сосудисто-волокнистые пучки, в отличие от мхов, которые не имеют жилок и не являются сосудистыми растениями. Механическая прочность обеспечивается отложением склеренхимы вокруг проводящих пучков (жилок).

В отличие от мхов, папоротники имеют проводящую ткань в стеблях и корнях, состоящую из ксилемы и флоэмы. Заметьте, я написал “корень” – у мхов не было и корней, вместо них были ризоиды, выполняющие аналогичную корням функцию. Корни папоротников, хвощей и плаунов всегда придаточные и растут от видоизмененного побега – корневища.

Строение

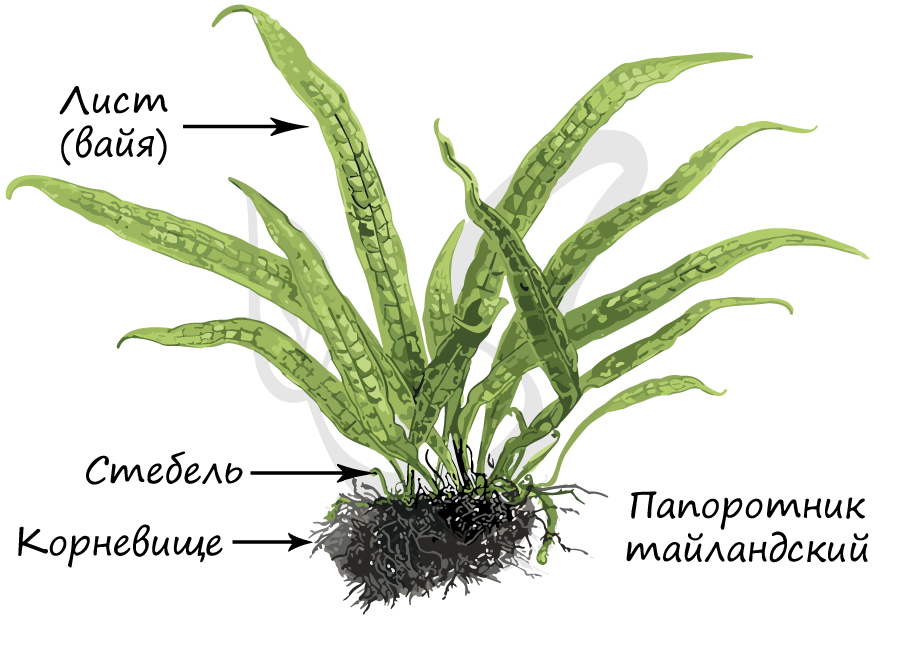

Рассмотрим строение папоротников на примере типичного представителя – щитовника мужского. Это широко распространенный папоротник, типичный для климата умеренных широт. Представляет собой многолетнее травянистое корневищное растение.

Образован пучком сильно расчлененных листьев, отходящих от корневища. Нарастают листья верхушкой, образуя завитки – “улитки”.

Отметьте, что лист папоротника называется вайя (от греч. baion – пальмовая ветвь). В отличие от настоящих листьев, вайя имеет недетерминированный верхушечный рост. Листья имеют черешок, прикрепляющийся к стеблю, который может продолжаться в рахис – главную ось сложного листа, соответствующую центральной жилке.

Жизненный цикл папоротниковидных

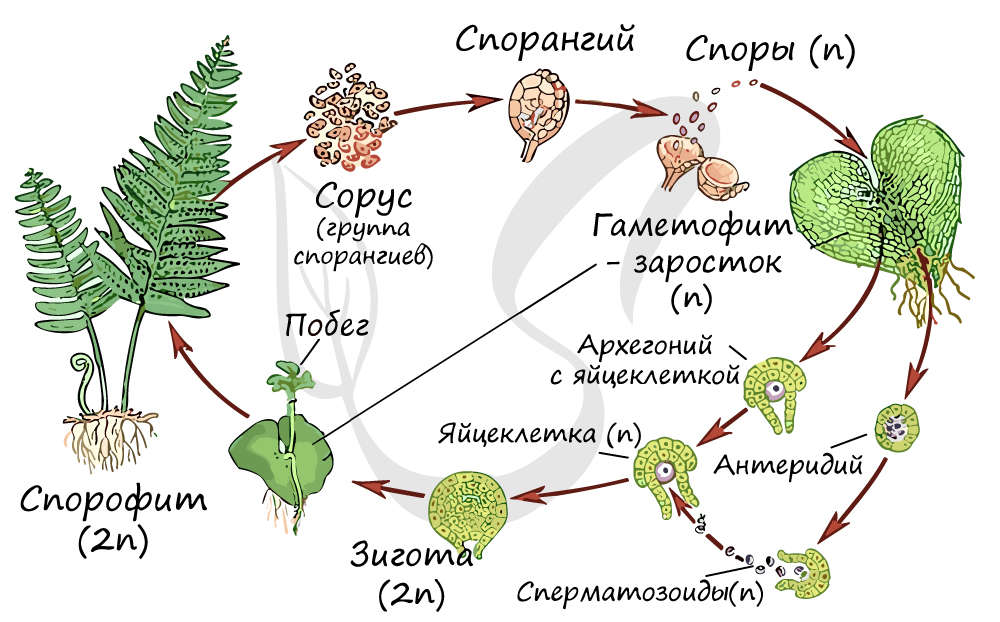

Листостебельное растение папоротника, изображенное выше – спорофит (2n). Спорофит доминирует в жизненном цикле папоротниковидных, в отличие от цикла мха, где спорофит, по сути, является придатком гаметофита (редуцирован). На нижней стороне вайи располагаются спорангии, собирающиеся в сорусы – группы близкорасположенных спорангиев. На спорофите (2n) в спорангии после мейоза образуются споры (n).

В 2012 году группа ученых под руководством Ксавьера Нобли из Университета Ниццы выяснили, что спорангий имеет специальный механизм “катапульты”, споры из него вылетают со скоростью около 10 м/с.

Гаплоидные споры (n) прорастают в заросток (n), небольшую пластинку (несколько мм) сердцевидной формы. Заросток зеленого цвета, способен фотосинтезировать и прикрепляется к почве ризоидами. На нем образуются мужские и женские половые органы – соответственно антеридии и архегонии. Сперматозоид (n), образовавшийся в антеридии, благодаря воде (во время дождя) попадает в архегоний, где сливается с яйцеклеткой (n) и образуется зигота (2n).

Из зиготы развивается зародыш, который проникает в ткани архегонии с помощью особого приспособления – гаустории (от лат. haustor – черпающий, пьющий). Гаустория представляет собой ножку, внедряющуюся в ткани заростка и поглощающую из него питательные вещества. Начинается бурный рост зародыша, образуется побег, а затем взрослое растение – спорофит (2n). Цикл замыкается.

Значение папоротников

Папоротники являются главным компонентом многих лесных сообществ, звеном в цепи питания – продуцентами (производителями органических веществ). Человек использует папоротник в декоративных целях. Молодые побеги некоторых папоротников съедобны и употребляются в пищу: побеги орляка, листья страусника обыкновенного.

Щитовник мужской имеет медицинское значение: из его корневищ изготавливают противогельминтный препарат.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Общая характеристика, особенности строения, размножение папоротниковых.

Среди высших споровых растений папоротниковидные появились раньше других. Исчезнувшие древовидные виды вместе с другими споровыми растениями (плауны и хвощи) 250-300 млн лет назад составляли влажные тропические леса.

Известно более 10 тыс. видов папоротниковидных. В тропических лесах растут лианы, использующие в качестве опоры другие растения. Древовидные папоротники и сегодня растут в Австралии и Новой Зеландии. Они достигают высоты 20 м. Имеются также папоротники, растущие в воде. Папоротники, растущие в Казахстане, являются многолетними травами. Древовидные папоротники у нас можно увидеть только в ботанических садах.

Папоротники – тоже споровые растения. Одним из наиболее распространенных их представителей является щитовник. Он растет во влажных тенистых местах, под пологом леса и по сырым оврагам. Щитовник имеет хорошо развитые корневища. Вниз от корневищ отходят придаточные корни, вверх – листья. У травянистых папоротников, растущих в Казахстане, нет надземных стеблей, но хорошо развиты корневища. Листья крупные, перисторассеченные. Их называют вайи. Отрастание листьев начинается весной. Вначале они свернуты и имеют улиткообразную форму, затем распрямляются. Растут они кончиками, достигают очень больших размеров. Листья выполняют 2 функции: 1) в процессе фотосинтеза они образуют органические вещества; 2) образуют споры и участвуют в размножении (рис.1).

Рис.1 Строение папоротника щитовника

Папоротниковидные размножаются вегетативным, бесполым и половым путями. Вегетативное размножение осуществляется корневищем. Некоторым видам свойственно также размножение почками. Такие почки располагаются по длине листа. Из почек появляются маленькие папоротники. Они пускают корни, отрываются от листа, прикрепляются к почве и превращаются в настоящие папоротники.

Бесполое размножение. В летнее время у щитовника на нижней стороне листа образуются сорусы (группы расположенных скученно спор или спорангиев). В спорангиях, как вы знаете, развиваются споры. Спорангии прикрепляются к центральной жилке листа длинными ножками. Сверху сорус покрыт защитным покрывальцем, по форме похожим па почку. При созревании спор происходит разрыв оболочки спорангия, и споры высыпаются наружу.

В благоприятных условиях из споры вырастает заросток. Он представляет собой пластину сердцевидной формы зеленого цвета диаметром до 4 мм. К земле он прикрепляется ризоидами.

Половое размножение. На нижней стороне пластины заростка образуются женские (архегонии) и мужские (антеридии) половые органы. В них образуются гаметы. Они сливаются. Из оплодотворенной яйцеклетки образуется зигота, а из нее – зародыш. В зародыше имеются зачатки органов будущего растения. В первое время он питается за счет заростка. Постепенно из зародыша вырастает молодое растеньице папоротника с мелкими листьями (рис.2).

Рис.2 Размножение папоротника

Значение папоротниковидных в природе и в жизни людей очень велико. Их выращивают в оранжереях в качестве декоративных растений и часто используют для озеленения. Некоторые виды папоротников являются лекарственными растениями. Например, корневища щитовника издавна применяются против болезней, вызываемых кишечными паразитами. Из его листьев получают настойки для лечения ран, простуды и обезболивающие препараты.

Молодые листья некоторых видов и сердцевину древовидных папоротников используют в пищу.

Ископаемые древовидные папоротники вместе с другими споровыми растениями сыграли огромную роль в образовании залежей каменного угля.

300 млн лет назад климат па Земле было влажным и теплым. Леса из папоротниковидных были заболочены или залиты водой. Погибая, высокие деревья (высота до 40 м) падали прямо в воду, покрывались илом и песком. Под давлением воды они уплотнялись. В результате за миллионы лет такое уплотнение(без доступа кислорода) превратило их в каменный уголь.

Каменный уголь – топливо, дающее много тепла. Кроме того, он является сырьем для химической промышленности. Из него вырабатывают пластмассы, асфальт, мыло, смолы и другую необходимую народному хозяйству продукцию.

Жизненный цикл папоротниковидных растений происходит в две стадии. Сначала образуются споры, из которых развиваются заростки. На нижней стороне заростков образуются женские (архегонии) и мужские (антеридии) половые органы, в которых формируются половые клетки – гаметы. После их слияния образуются зиготы, из которых развиваются зародыши. Листья папоротников растут кончиками и достигают очень больших размеров.

Папоротники выращивают в оранжереях в качестве декоративных растений и часто используют для озеленения. Некоторые виды папоротников являются лекарственными растениями. Ископаемые древовидные папоротники сыграли огромную роль в образовании залежей каменного угля.

Одним из наиболее распространенных представителей папоротников является щитовник. Встречаются и исчезающие виды, например щитовник мынжилкенский. Он занесен в Красную книгу Казахстана.

Биологический русско-английский глоссарий

Папоротник – fern|fɜːn|

Вайя – frond |frɒnd|

Корневище – rhizome |ˈrʌɪzəʊm|

Спорангий – sporangium |spəˈran(d)ʒɪəm|

Спора – spore |spɔː|

Гамета – gamete |ˈɡamiːt|

Зигота – zygote |ˈzʌɪɡəʊt|

Тест на тему: “Папоротниковидные растения”

Проверочное тестовое задание включает в себя вопросы с одним и несколькими правильными ответами

Источники:

Биология, 6 класс; Р.Сатимбеков, Р.Алимкулова, А.Аметов, Ж.Кожантаева, К.Кайым, К.Жумагулова. – Алматы «Атамұра» 2012, 2015

Биология Растения, Бактерии, Грибы, Лишайники; Учебник для 6-7 классов средней школы. В.А.Корчагина, Москва «Просвещение» 1993 г.

Терминология на английском языке: wooordhunt.ru

Видеоматериалы: InternetUrok.ru

Источник

| Рис..Риниевые а) риния, внешний вид; б) поперечный срез стебля; в) продольный разрез спорангия; 1 – ризоиды; 2 – спорангии; 3 – эпидерма; 4 – устьице; 5 – кора; 6 – флоэма; 7 – ксилема. |

Самые древние сосудистые растения на Земле – риниофиты. Они появились в силурийском периоде палеозойской эры, около 440 млн. лет назад и росли в прибрежной зоне. Настоящих корней они еще не имели, в почве находился горизонтальный побег, от которого поднимались вверх вертикальные, дихотомически ветвящиеся оси, многие из которых заканчивались спорангиями. Все риниофиты были равноспоровыми растениями. Листья еще отсутствовали, роль корней выполняли ризоиды. Но это уже были сосудистые растения, у них уже сформировалась ксилема, проводящая воду вверх по стеблю и флоэма, проводящая органические вещества, окружала центральный тяж ксилемы. Центральный проводящий пучок был окружен механической тканью и клетками коры, снаружи уже была покровная ткань – эпидерма, имеющая устьица. Механическая, проводящая и покровная ткани позволили растениям приспособиться к жизни в воздушной среде и начать освоение суши.

Дальнейшее освоение суши сопровождалось появлением корней и листьев. От одной из групп риниофитов (зостерофиллофитов) произошли плауновидные, причем листья у них образовывались как уплощенные боковые стебли с единственной жилкой (проводящим пучком), такие листья называют микрофиллами. Папоротниковидные и, возможно, хвощевидные растения произошли от другой группы риниофитов – псилофитов. Листья у них образовывались из системы боковых разветвленных уплощенных побегов, называются мегафиллами и имеют сложную систему жилок.

Важнейшее преимущество папоротникообразных еще и в том, что в жизненном цикле полностью доминирует диплоидный (2n) спорофит. Происходит накопление мутаций и их комбинации в потомстве попадают под контроль естественного отбора.Проводящая система папоротникообразных представлена пока еще не сосудами (трахеями), а трахеидами, и во флоэме ситовидные клетки без клеток-спутниц, ситовидные трубки появятся позже, у цветковых.

Гаметофиты имеют небольшие размеры, развиваются независимо от спорофита и образует яйцеклетки и сперматозоиды, для слияния которых нужна вода. Таким образом, папоротникообразные – «земноводные растения», спорофиты приспособлены к жизни на суше, а для развития гаметофитов еще нужна вода.

| Рис.. Образование мегафиллов |

Отдел Плауновидные (Lycopodiophyta). В настоящее этот отдел высших споровых растений объединяет около 1 тыс. видов. Современные плауновидные – многолетние травянистые, обычно вечнозеленые растения, в тропиках встречаются и кустарники. Предками плауновидных считают зостерофиллофитов. В жизненном цикле преобладает спорофит, представляющий собой листостебельное растение с подземными органами – корневищем и придаточными корнями, стебли в основном стелющиеся, дихотомически ветвящиеся, листья мелкие с одной жилкой (микрофиллы). Листорасположение спиральное, супротивное или мутовчатое. Плауновидные – равноспоровые и разноспоровые растения, спорангии собраны в спороносные колоски – стробилы. Гаметофит равноспоровых – обоеполый, многолетний, разноспоровых – раздельнополый, быстро созревающий.

Плаун булавовидный. Плаун булавовидный произрастает преимущественно в лесной зоне, особенно в хвойных лесах. Это вечнозеленое травянистое многолетнее растение с ползучим стеблем, достигающим длины 3 метров (рис. 69). В центральной части стебля находится проводящий пучок, в котором ксилема окружена флоэмой. В периферической части стебля развита механическая ткань, покрытая снаружи эпидермой.

| Рис.. Плаун булавовидный: 1 – общий вид спорофита; 2 – корни; 3 – стробилы, спороносные колоски; 4 – поперечный срез стебля; 5 – спорофилл и высыпание спор. 6 – антеридий; 7 – архегоний; 8 – заросток; 9 – заросток с молодым спорофитом. |

В междоузлиях стебель укореняется с помощью тонких придаточных корней. От стелющегося по земле основного стебля вертикально вверх отходят дихотомически ветвящиеся побеги высотой до 25 см. Поверхность стебля густо покрыта спирально расположенными мелкими ланцетно-линейными листьями.

В середине лета у взрослых растений на боковых побегах стебля образуются булавовидные спороносные колоски (стробилы), каждый из которых состоит из оси и сидящих на ней листочков – остроконечных спорофиллов. В основании спорофилла на его верхней части находится почкообразный спорангий, в котором мейотически образуются гаплоидные споры. Из спор при благоприятных условиях в течение 10-20 лет развивается гаплоидный гаметофит – маленький беловатый (около 2 см в диаметре) заросток, углубленный в почву и прикрепленный к ней ризоидами. Заросток развивается в симбиозе с грибом-симбионтом и живет как сапрофит. На верхней стороне заростка образуются архегонии и антеридии, погруженные в ткань заростка. Двужгутиковый сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку и образуется зигота, из которой развивается зародыш. Он внедряется в ткань гаметофита и питается за его счет. Лишь после образования корней он переходит к самостоятельному существованию и дает начало новому спорофиту – бесполому поколению плауна.

Значение плаунов. Животные обычно их не едят. Некоторые виды плаунов содержат яд, сходный по действию с ядом кураре. Споры плауна, или ликоподий – тончайший светло-желтый порошок, бархатистый, жирный на ощупь, содержит до 50% невысыхающего масла и используется при обсыпке пилюль, в качестве детской присыпки (натуральный тальк), иногда в промышленности при фасонном литье для обсыпания моделей. Плаун-баранец используют для получения желтой краски для шерсти, а плаун обоюдоострый – для получения зеленой краски.

Плауны известны с палеозойской эры, появились в девоне, доминировали в лесах каменноугольного периода – известны древовидные плауны лепидодендроны, достигавшие размеров 35-40 м. Лепидодендроны были разноспоровыми растениями.

Отдел Хвощевидные(Equisetophyta). Отдел высших споровых растений, включающий в себя в настоящее лишь один род, представленный 25 видами. Жизненная форма – многолетние, корневищные травянистые растения, в жизненном цикле преобладает спорофит -листостебельное растение, корни придаточные, образуются в узлах корневища, стебли имеют хорошо выраженное метамерное строение, обычно однолетние, выполняющие функцию фотосинтеза, листья сильно редуцированы, имеют вид бурых чешуек, мутовчато расположенных в узлах побегов. Хлорофиллоносная ткань располагается непосредственно под эпидермой стебля, стенки клеток кожицы пропитаны кремнеземом. В стебле имеется механическая ткань, проводящие пучки образуют кольцо. Ксилема образована трахеидами, флоэма – ситовидными элементами и паренхимой. Все хвощи – равноспоровые растения, спорангии собраны группами (по 8-10) на видоизмененных спороносных боковых побегах, образующих спороносные колоски, развивающиеся на верхушках фотосинтезирующих или на специализированных спороносных бесхлорофилльных побегах. Из спор развиваются одно- или обоеполые заростки – гаплоидные гаметофиты, имеющие вид небольших зеленых рассеченных пластинок с ризоидами на которых образуются антеридии и архегонии, из зиготы сначала развивается зародыш, а из него – взрослый диплоидный спорофит.

| Рис. 70. Хвощ полевой: 1 – спороносный побег; 2 – вегетативный побег; 3,4 – укороченные боковые побеги, спорангиофоры; 5,6 – спора с завернутыми и развернутыми элатерами; 7 – гаметофиты, заростки; 8 – многожгутиковый сперматозоид. |

Хвощ полевой. Широко распространенное в умеренной зоне растение, часто встречающееся на песчаных откосах, залежах, пашнях, в посевах, на лугах. Это многолетнее травянистое прямостоячее растение высотой до 50 см (рис. 70). Подземная часть хвоща – тонкое длинное членистое ветвящееся корневищами с клубеньками, в которых откладывается крахмал. От узлов корневища пучками отходят придаточные корни. Имеют два типа побегов весенние – спороносные и летние – фотосинтезирующие, образующиеся на одном корневище.

Рано весной от корневища отрастают серо-розовые неветвящиеся бесхлорофилльные спороносные побеги, на верхушке которых развиваются спороносные колоски. В спорангиях развиваются темно-зеленые шаровидные споры, у которых по мере созревания формируются спирально скрученные лентовидные выросты – элатеры. Они обеспечивают сцепление спор в небольшие рыхлые комочки. Это облегчает распространение спор, при прорастании которых образуется целая группа заростков, что облегчает оплодотворение.

После спороношения весенние побеги отмирают и позднее их сменяют летние вегетативные побеги. Эти побеги членистые, ветвистые, боковые ветви расположены в виде мутовок. Мелкие чешуевидные листья образуют в узлах стебля трубчатые влагалища.

Попав в благоприятные условия, споры прорастают. Заростки хвоща – маленькие зеленые растения с выростами-лопастями. На мужских заростках с антеридиями формируются многожгутиковые сперматозоиды. Женские заростки имеют более рассеченную форму. На них развиваются архегонии, в которых происходит созревание яйцеклеток, а затем оплодотворение и образование зиготы. Женский заросток обеспечивает прорастание зародыша, из которого постепенно развивается спорофит.

Значение хвощей. Большинство хвощей несъедобно. Хвощ полевой – злостный сорняк. Хвощ болотный, хвощ приречный, хвощ дубравный – ядовитые растения. Хвощ полевой используют в медицине в качестве кровоостанавливющего и мочегонного средства при отеках, связанных с сердечной недостаточностью. Жесткие стебли хвоща зимующего можно использовать в качестве абразивного материала.

В позднем девоне и каменноугольном периоде среди хвощевидных были крупные деревья – каламиты, достигавшие в высоту 15-30 м.

Отдел Папоротниковидные (Polypodiophyta). Отдел, объединяющий около 12 тыс. современных видов. Папоротниковидные широко распространены в самых разнообразных климатических зонах, наибольшее число видов характерно для тропиков, жизненные формы разнообразны – многолетние травянистые, древовидные растения, лианы, эпифиты.

Корни всегда придаточные, стебли хорошо развиты у древовидных форм; у травянистых папоротников побеги чаще всего представлены корневищами, часто покрытые различными волосками и чешуйками, в коре стебля имеется механическая ткань, в центре – несколько концентрических проводящих пучков; ксилема, образованная трахеидами, окружена флоэмой из ситовидных клеток без клеток-спутниц.

Листья (вайи) – мегафиллы, длительное время, как и побеги, сохраняют способность к верхушечному росту; могут быть как цельными, так и перистыми; типичный цельный лист дифференцирован на черешок и листовую пластинку, у подавляющего большинства папоротников листья перистые. Часто листья совмещают функцию фотосинтеза и спороношения, именно на них образуются спорангии. Спорангии располагаются на нижней поверхности листьев и чаще всего собраны в сорусы, каждый сорус покрыт покрывальцем – индузием.

Споры образуются мейотически (спорическая редукция), у наземных папоротников морфологически одинаковые (равноспоровые), среди водных папоротников есть разноспоровые растения. Из гаплоидных спор у подавляющего большинства равноспоровых папоротников развивается обоеполый гаметофит (называемый также заростком), имеющий вид небольшой (около 1 см) зеленой пластинки, прикрепляющийся к субстрату ризоидами, на нижней поверхности заростка развиваются архегонии и антеридии. Для оплодотворения необходима вода и из зиготы сначала развивается диплоидный зародыш, а затем взрослый спорофит, листостебельное растение, доминирующее в жизненном цикле.

| Рис. 71. Щитовник мужской: 1 – общий вид спорофита; 2 – сорус спорангиев; 3 – вскрывшийся спорангий; 4 – прорастание споры; 5 – заросток; 6 – антеридий (а – молодой; б – со сперматозоидами); 7 – архегоний (а – молодой; б – зрелый); 8 – развивающийся спорофит. |

Щитовник мужской. Один из наиболее широко распространенных в Европе видов папоротников (рис. 71). Произрастает преимущественно в тенистых лесах. Спорофит представлен крупным многолетним травянистым растением высотой до 1 метра. Корневище мощное, обильно покрытое остатками черешков листьев прошлых лет и ржаво-бурыми чешуйками. От нижней части корневища отходят тонкие придаточные корни.

Два года листья – вайи (плосковетки) развиваются в почках под землей и только на третий год весной появляются над поверхностью почвы. Молодые листья закручены в плоскую спираль, разворачиваются и нарастают верхушкой, как побеги. Пластинка листа дваждыперисторассеченная.

На нижней поверхности листьев вдоль средних жилок к осени образуются спорангии, собранные в сорусы. В результате мейотического деления клеток спорогенной ткани образуются гаплоидные споры. Спорангии обладают катапультирующим эффектом – посередине спорангия расположено кольцо особых клеток, внутренняя часть которых сильно утолщена. У основания кольца есть особый участок, группа тонкостенных клеток – стомиум.

При созревании клетки кольца сначала разрывают в области стомиума спорангий и разворачиваются, а затем, возвращаясь в исходное положение, выбрасывают споры как катапульта. Попав в благоприятные условия, спора прорастает и, из нее формируется гаплоидный гаметофит, который имеет вид сердцевидной пластинки длиной 1,5-5 мм. Заросток однослойный и только в средней части многослойный. На нижней, обращенной к земле, стороне образуется большое количество ризоидов. Здесь образуются архегонии и антеридии. Архегонии располагаются на утолщенной части заростка, ближе к сердцевидной выемке, а антеридии – ближе к заостренной части, часто среди ризоидов. В антеридиях образуются лентовидные многожгутиковые (несколько десятков) сперматозоиды. Попав в воду, они устремляются к архегонию и через шейку проникают в его брюшко. Здесь происходит оплодотворение яйцеклетки и образование зиготы. Диплоидный зародыш спорофита питается за счет гаметофита с помощью гаустории. До образования зеленого листа и собственных корней он зависит от гаметофита.

Значение папоротников. Папоротники являются важным компонентом многих растительных сообществ, особенно в тропических, субтропических, а также северных (преимущественно широколиственных) лесах. Многие папоротники являются индикаторами различных типов почв. Некоторые виды папоротников применяются в медицине как глистогонное средство, для лечения открытых ран, кашля и болезней горла. Виды азолы используются в качестве зеленого удобрения, обогащающего почву азотом. Некоторые папоротники используются в декоративном цветоводстве.

В каменноугольном периоде (карбоне) древовидные папоротники составляли значительную часть растительного сообщества, достигая размеров 8-20 м. Среди них появились и семенные папоротники, первые семенные растения Земли.

Ключевые термины и понятия

1. Риниофиты. 2. Псилофиты. 3. Микро- и мегафиллы. 4. Плаун булавовидный. 5. Заросток. 6. Хвощ полевой. 7. Элатеры. 8. Сорусы. 9. Вайи.

Основные вопросы для повторения

- Общая характеристика папоротниковидных.

- Строение гаметофита и спорофита плауна.

- Строение гаметофита и спорофита хвоща.

- Строение гаметофита и спорофита папоротника.

- Какие папоротникообразные относятся к равно- и разноспоровым?

Источник