Сосуды уравнительные разделительные конденсационные

Разделительные сосуды предназначены для предохранения внутренних полостей измерительных приборов от воздействия агрессивных измеряемых сред, а также предотвращения поступления вязких сред в эти полости. Отделение прибора от измеряемой среды происходит посредством разделительной жидкости.

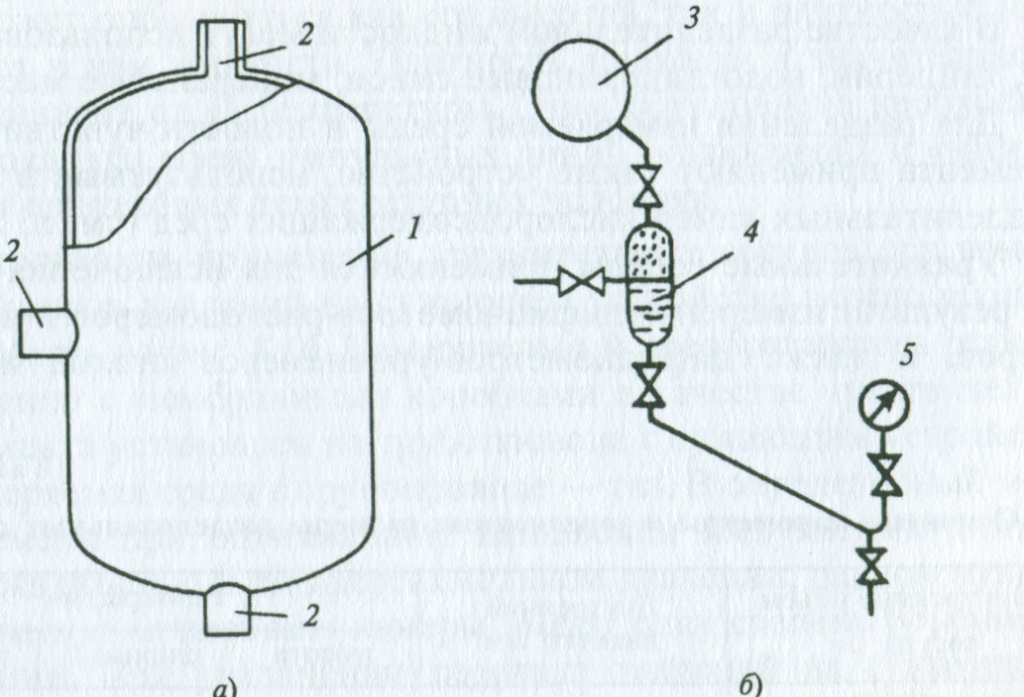

Конструктивное исполнение разделительного сосуда не сложное (рис. 8.15,а): к стальному сосуду приварены подводящий, отводящий и контрольный патрубки. В одной части (верхней или нижней) разделительного сосуда находится измеряемая жидкость (например, газ), поступающая от измеряемого пространства, в другой – иная, не смешивающаяся с измеряемым веществом жидкость, удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к заполнению внутренней полости прибора.

Рис. 8.15. Внешний вид (а) и схема подсоединения (б) разделительного сосуда:

а – вид сосуда; б – схема подсоединения; 1 – металлический объем; 2 – присоединительный патрубок; 3 – трубопровод; 4 – разделительный сосуд; 5 – измерительный прибор

Применение разделительного сосуда поясняет рис. 8.15,б. Если по трубопроводу протекает мазут, попадание которого во внутренние полости прибора из-за его высокой вязкости (а при низкой температуре и застывании) не желательно, то на выходе пробоотбора через коренной клапан устанавливается разделительный сосуд. Расстояние между ними невелико. Этот сосуд с отводящим трубопроводом и измерительным прибором наполовину заполняется водой. Разогретый мазут из-за более низкой плотности заполняет верхнюю часть разделительного сосуда, а в нижней его части остается вода. Изменение давления приводит к варьированию уровня раздела мазута и воды. При значительно превосходящем объеме сосуда относительно объема внутренней полости чувствительного элемента измерительного прибора варьирование уровня разделения в сосуде мало.

В табл. 8.3 приведены основные параметры и размеры разделительных сосудов.

Таблица 8.3

Основные параметры и усредненные размеры

разделительных сосудов

Внутренний объем сосуда, см3 | Внутренний диаметр, мм | Размеры, мм | ||

Высота | Ширина 1 | Ширина 2 | ||

1100 | 140 | 530 | 280 | 210 |

470 | 90 | 490 | 230 | 160 |

90 | 35 | 440 | 175 | 100 |

По рабочему давлению сосуды производятся для измерений давлений 6,3; 25 и 40 МПа.

Рис. 8.13,б иллюстрирует применение разделительного сосуда при условии, что измеряемое вещество легче разделительной жидкости. Если удельный вес измеряемой среды выше удельного веса разделительной жидкости, то разделительный сосуд и измерительный прибор устанавливаются выше пробоотбора.

В качестве разделительной жидкости могут использоваться вода, глицерин, водоглицериновые смеси, минеральные масла.

Для разделения измеряемой среды и полости чувствительного элемента применяют также устройства, используемые в качестве разделительных камер кислородсодержащих сред (см. п.2.2.3).

Уравнительные сосуды применяются для исключения влияния на результат измерения дифманометров-расхо-домеров и перепадомеров, а также дифманометров-уровнемеров столба жидкости в импульсных подводящих линиях. Причем величина такого воздействия столба может определяться как его высотой, так и плотностью находящейся в нем жидкости. Плотность жидкости в значительной степени зависит от ее температуры. Этим обусловлена необходимость прокладки обеих импульсных линий («плюсовой» и «минусовой») в одинаковых температурных условиях.

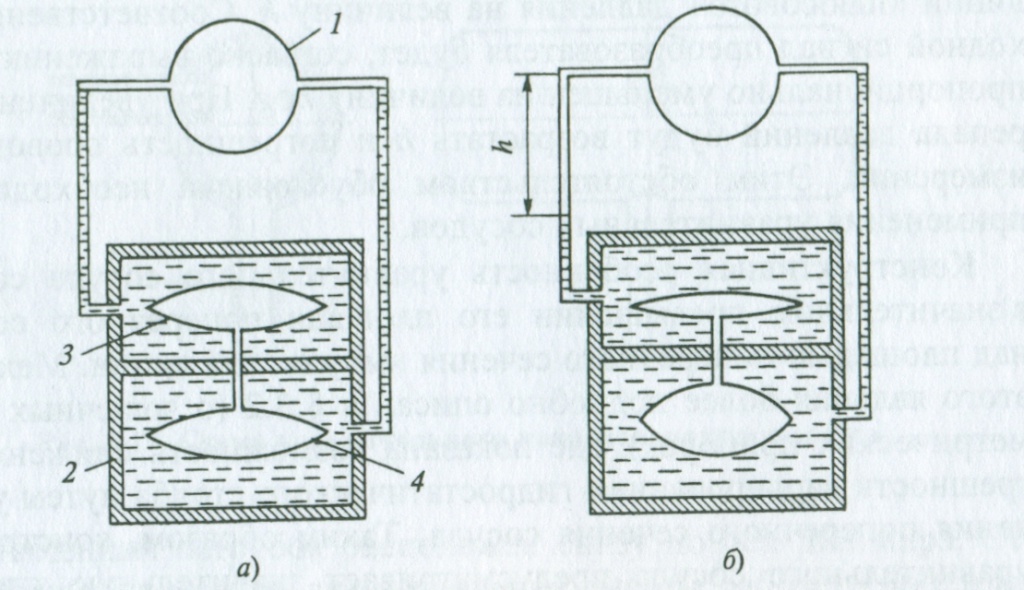

Необходимость применения уравнительных сосудов при измерении перепада давления на сужающем устройстве можно продемонстрировать рис. 8.16. Измерительный преобразователь разности давлений с мембранными коробками в качестве чувствительного элемента установлен на трубопроводе с сужающим устройством. Измеряемая среда в трубопроводе – газ. В определенный момент времени при оптимальном заполнении импульсных линий рабочей жидкостью и дифференциальном давлении, равном нулю, «минусовая» и «плюсовая» камеры имеют одну степень объемной деформации. При увеличении перепада на сужающем устройстве возрастает давление в импульсной линии «плюсового» давления, и «плюсовая» камера сжимается, вытесняя рабочую жидкость в «минусовую». При этом из-за уменьшения объема «плюсовой» камеры снижается уровень рабочей жидкости в импульсной линии «плюсового» давления на величину h. Соответственно выходной сигнал преобразователя будет, согласно выражению (3.6), пропорционально уменьшен на величину hrg. При увеличении перепада давления будут возрастать h и погрешность проводимых измерений. Этим обстоятельством обусловлена необходимость применения уравнительных сосудов.

Конструктивная особенность уравнительного сосуда состоит в значительном превышении его площади поперечного сечения над площадью поперечного сечения импульсной линии. Механизм этого явления более подробно описан в 3.2 (о чашечных манометрических приборах), где показана возможность снижения погрешности из-за варьирования гидростатическим столбом путем увеличения поперечного сечения сосуда. Таким образом, конструкция уравнительного сосуда предусматривает значительную площадь его поперечного сечения. Эти сосуды устанавливаются как основная цилиндрическая образующая вертикально.

Рис. 8.16. Схема работы измерительного преобразователя разности давлений на трубопроводе:

а – при отсутствии перепада давления; б – при воздействии дифференциального давления; 1 – трубопровод с сужающим устройством; 2 – измерительный преобразователь разности давлений; 3, 4 – «плюсовая» и «минусовая» камеры соответственно

Размеры уравнительных сосудов, а они по конструкции идентичны разделительным (рис. 8.15а), приведены в табл. 8.4.

Меньший уравнительный сосуд предназначается для работы в комплекте с сильфонными и мембранными дифманометрами, больший – для поплавковых измерителей.

При использовании современных дифманометров из-за незначительного объема их «плюсовой» и «минусовой» камер применять уравнительные сосуды нецелесообразно.

Таблица 8.4

Основные параметры и усредненные размеры

уравнительных сосудов

Внутренний диаметр сосуда, мм | Объем вытесняемой жидкости, см3 | Размеры, мм | ||

Высота | Ширина 1 | Ширина 2 | ||

90 | 250 | 320 | 210 | 160 |

140 | 610 | 360 | 260 | 210 |

По рабочему давлению уравнительные сосуды аналогичны разделительным и производятся для измерения давлений 6,3; 25 и 40 МПа.

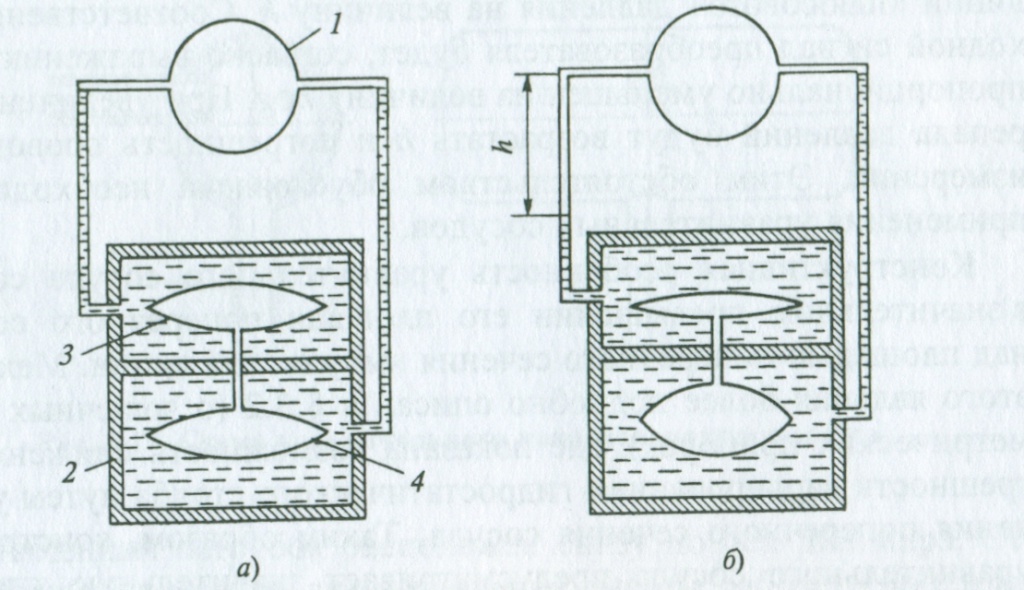

В паровых средах для обеспечения заполнения подводящих к измерителю импульсных линий жидкой фазой, поддержания этого заполнения постоянным применяются уравнительные конденсационные сосуды. их отличительной особенностью служит горизонтальное расположение образующего сосуд цилиндра (рис. 8.17).

Рис. 8.17. Схема уравнительного конденсационного сосуда

Отводящий патрубок расположен снизу по оси цилиндра. Его ось для увеличения высоты рабочего пространства сосуда смещена вверх. Диаметр сосуда составляет 89 или 108 мм, длина – 200…270 мм. Рабочее давление – 4 или 10 МПа. Для более высоких давлений уравнительные конденсационные сосуды изготавливаются по документации, определяемой межведомственными нормами.

Импульсные линии, особенно в условиях измерения давления пара, не должны теплоизолироваться. Это требуется для охлаждения жидкости, контактирующей с измерительным прибором, до допустимой температуры, а также для конденсации жидкости из измеряемого пара и заполнения импульсных линий.

Источник

Уравнительные конденсационные сосуды предназначены для поддержания постоянства и равенства уровней конденсата в соединительных линиях, передающих перепад давления от диафрагмы к датчикам разности давлений, при измерении расхода пара. Уравнительные сосуды предназначены для поддержания постоянного уровня жидкости в одной из двух соединительных линий при измерении уровня жидкости в резервуарах с использованием датчиков разности давлений.

Разделительные сосуды предназначены для защиты внутренних полостей датчиков от непосредственного воздействия измеряемых агрессивных сред путем передачи давления через разделительную жидкость

По устойчивости к климатическим воздействиям сосуды имеют следующие исполнения по ГОСТ 15150:

У2* – для работы при температуре от минус 30 до 50 °С;

У2** – для работы при температуре от минус 50 до 80 °С;

УХЛЗ. 1 * и ТЗ* – для работы при температуре от 5 до 50 °С;

УХЛ3.1** и ТЗ** – для работы при температуре от минус 10 до 80 °С.

По требованию заказчика могут изготавливаться сосуды следующих климатических исполнений по ГОСТ 15150:

Т2 – для работы при температуре от минус 10 до 50 °С;

ТВЗ – для работы при температуре от 1 до 50 °С;

М4 – для работы при температуре от минус 10 до 40 °С и в атмосфере типа II или IV по ГОСТ 15150.

По согласованию с заказчиком могут изготавливаться сосуды других климатических исполнений по ГОСТ 15150.

Относительная влажность окружающего воздуха – до 95% при 35 °С.

31.1Обозначение сосудов при заказе и в документации другой продукции, в которой они могут быть применены, должно включать: наименование, условное обозначение, условное предельное давление,

обозначение материалов, применяемых в сосудах (А- для углеродистой стали, Б – для нержавеющей стали), обозначение вида климатического исполнения.

Условное обозначение материалов, применяемых в сосудах:

31.1 углеродистая сталь – А;

нержавеющая сталь – Б.

РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕМБРАННЫЕ

Принцип работы

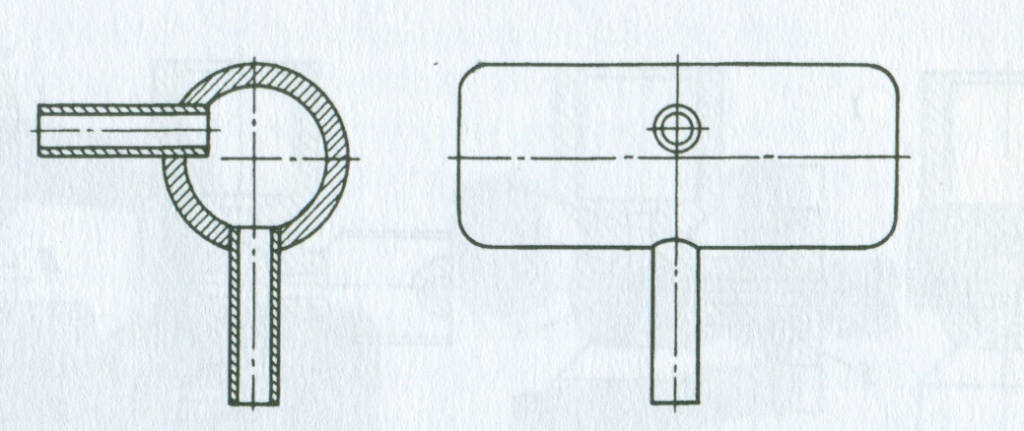

На чувствительный элемент измерительного устройства, которое соединено с разделителем, через мембрану и разделительную жидкость передается измеряемое давление. Разделительная мембрана предохраняет жидкость от прямого контакта со средой. При этом выбираются такая жидкость и допустимая деформация мембраны, чтобы вносимая разделителем дополнительная погрешность была не выше, чем указано в разделе технических данных. Разделитель соединяется с измерительным устройством непосредственно или с помощью соединительного рукава.

Устройство

Мембранный разделитель имеет достаточно простую конструкцию: нижний и верхний фланцы соединяются болтами, а между ними находится корпус с мембраной. Также изготавливаются модели изделий с открытой мембраной. Такие устройства в основном используются для работы с кристаллизующимися средами. Благодаря особенностям их конструкции не скапливается осадок, который может помешать подаче давления. Разделители с открытой упругой мембраной для предотвращения ее повреждения транспортируются в защитном кожухе. При выборе модификации мембранного разделителя необходимо учитывать особенности разных моделей устройств и характеристики измеряемых жидких сред.

Разделители предназначены для предохранения внутренней полости чувствительных элементов измерительных устройств (манометров и преобразователей давления) от попадания в нее сред, агрессивных, горячих, кристаллизующихся, несущих взвешенные твердые частицы.

При необходимости, сторона мембраны разделителя, соприкасающаяся с агрессивной измеряемой средой, может быть защищена фторопластом.

Разделители могут соединяться с измерительным устройством непосредственно или через соединительный рукав модели 55004 (рис. 7).

Разделитель с измерительным устройством функционирует при температурах, указанных в техническом описании измерительного устройства.

Диапазон давления

Диапазон измерения давления, MРa 0,025 … 60

Температурный диапазон

Климатическое исполнение стандартное (°C) – 30…+ 60

Относительная влажность окружающего воздуха (% при 35°C) 98

Температура измеряемой среды (°C) – 40…+ 170

Технические характеристики

Технические условия (ТУ) 25-05.2343-78

Дополнительная погрешность вносимая разделителем (%) 1

Марки разделительной жидкости ПЭС-2; ПМС-6; ПМС-50

Источник

t÷}ôcø3Äq¸`Ë )é8Zó¡Çá(ûWóó(°óAnûOñÑåV×¢,²/º=pö ÒI±¾Ðª^+þ/

üià²zQð³%ß°ýHN=ã§:Åë

[lvt¾s8×èàÑjò·p1:̺ÉÂi ²$]¹H&t fñ |ѱ´ç»U9drÌlxà ÷[ V _#¯@± fb õHyÂ,ñ$sÔAePðéëGòÈq” ûØ:8qñe)ºØF^¤íU9RVul1UwDÜÊÙ¢öX@G´rüɲSËøÑ]ieqGqLus2íN

²2-”¦ ÇJ¹`qƽ’Þ¦Z®F÷¡y %ÚÈo!4a¾úÖµßIþ_Kü6á÷¼êǺh8ÒÐÁ+Ujçnë àÝK+ñs>ýK*aEÂÊéî«£g»Õ¸{â:DÉÒ¯%y0A_îL·¨`ÜZC±*r-«K”1WJ0’qBàqKÃÌþ$I/ÖÕc¼[ü

Ü¥©»21À7u8CïF.[¿ ÌcèHðËÈÖÙH¸t¡Ç7ä:/ñ^¥ëÁÙÛ>ó$nh¹åÿÔt¹õ£è+?Nï¢ã~¤`ÎeÔT”ªpûû© 0¶t[µ*¯v^>{c>·Õto3[=YA2úè¥U®àÌÀzÌE~¹¨eA6Þé

ÄA%A”H.Æ%89°OGôC;öÑoò©#5J/lWhH;&qªP;r7T)ý±¹ò!Ð8îvpML7T§`§SÙÅy{WÕOæ©ÂýqumØq·©çòÉÙåSÆå/ÑS81m>ÎÛñÝí³hKódb)ì¿gùùÅ̧VxÚýjþ_ ©õÏ

endstream

endobj

82 0 obj

>stream

H¬¹%EEýú²::÷Åe!Æ@º±ô a¿ODåR÷¶6æÊ÷”óVÕýxøó§ópgËNbOgq]Rjçà ñüýù.I

ùL!Kpù|9¾9?NO½¥yiæye³/íÿ~9?ÿ:?þq_hÿÉú7®q¬T»]úþxüìåû秧秷¿ýð×Ëó?ÏÇwoBñç§oßÿ:>qÆ/ñ{¨|¾ÊöcÒ¾¥9Õ¿íDºúä¿ÿm³Ä;ßËù¥~þB?ÿ¬¤ætþ}¦óÝùíwî|²Í¶÷üb_å¼Ó5’ùõv|_#: Ó¥%Zgpt´ìÉèuåÎ$è]AÀIAW®èLNß

9¨»C-F±ãØäaØîZ*·(=VÔ&aê÷Ú$¬/¾s RZ°õ 59 MÂZ¨4Q MÂÏÒÍ9 kâjzÁ¥æ¥uÖ$¬U’9Ób°»s.ÂZªÒèØaM#ιkoOǾk>J+4é$¬9oÛ$¤Å®7ü”¬U»?qÒEX+öa-Wñ’]µ¥EtÖbÔ1â°¢øLNÂ×ØxtÖT1âZqÒEX«#,ÂZ)

i°56′]µ¥6ù”¬Å Ï?tÖÆÆѤ°¦OSÚ¶ Hò½é«çµVÅu`ÖjÖ7i°V44Ú”¬å(®bÄa-y©x°52tì°¦/GWðV^5WG)¸µIHëE» 9I-KxT5-xwϤ ] ^½.ÄEoW*)tÖ¼ºÝ$æBwÛ^åA{à ü¤Tz_Q¹+ìUî4:úÀ×û¤È²wQ`k ´BÖ”Y¡åí

Ȭ(9e¶BË·Z´V¶Ú)£µÖÓ0

âèC

¬

ÀºêP%k!°¬eú]uÕ!&çêB¤

Àºª/µXWd-ÖUYÝÖUíéF`Yj´§e=(ÑnÕ G{ºXÖJ’k!°®D»ºXW¢]Ý,«@vu#°¬yÚÕnë*@ÔÀ²þÃIÝ,?ºXÖ~8©eå6bp¬ùpR7Ë’u#°¬÷pR7Ëj’u£ÛºZ’u#°´ôTNêF`YçI´[eÇQ7ËÏ”àXÝán¶×i·6ËÚçt£ÛºÚçt#°¬ìpN7˺N¤7K«Nì´§eM’Ón5

×”àèk-rN7Ëjçt#°¬åpN7º-k9

6kÛ±(~ÜÒh;¹+9Ðó -¼´|

endstream

endobj

83 0 obj

>stream

HdIGE÷uZc8 X·6¾ÿÂd%ülAÐ|õº22Æï³Qû½¹P[ýýõúÁJ}ïÒ¨õþ}AýÐh£mê=}pê¤s:N`,4y¤±$çÐZ ÓÆ@Ç :½ÊW/p$gÒÚÉy :£}{-ÉÙT[rðõâÃÔv

Ãüî,

u̼;tV£YÐ1άÔ&:ÐNCÇ :}§1@§-jt*Ó©è@§â

pÆéÔ:8ÐÙöAÇ :«ã ÃÙ:cÑÆ1;@Gv§1@GvmÃ5uNí´qM #qMÓì~Sè¬C»38ÐrªÏÇ :¼¨òÇ :i7P>h¤@§uªxr Se#|tJ¡1á; §í#p ³ôAèÌ)½

fÇ:ÌTËÇ :£K_å©Ñèҩ६F£ÉŧÆ:ÒÒÃü9 §Ùå ½¨,?è,¦Õᥠ3õt¸þtF¥UÑ1N/Ôa¬FCn§;Ð:E6î@àI}ÂäX

Æf*

Õ`¬Nsa55âºzêÔ³åNÃêÔIhÎäS§”AÏi%dà=5B3^

O

Æ߯ò~þýû¹æfÿ!gM¶ðÿ¥µÿ÷ÏëWYaí¿1´û

K:uå-chIø.}8mHSûö

ÁGûÎ#ryÊ*_´VsûmøQ_t» Ò^°¡A}âRgwCVÕݤE$#;¸jXaÃm×:mÛ[âÅH¶ü¢dð÷Um0¿fxÙlÃum° ¼[‘

?uÜ>6´ûC£³Ûáëü]øø aª6¯æúÆsg¤§/È1;³îbþ¯ÂÜ?ØYâ¡À·E¢f±lÈò~ºíülí°Å”ã$¯zPS¯9°úMK9Dq¸¿”:Õyqègb°æTß=VýÚ§$”/B $*`F”¸N&¾Eô?9U5sC£Èpßò7

61x»Oø¦Â¤qM

-ð¦#I9bûÞ?WéD ñ¯ÉUVCF;dðçlåï~+4°¤ØÅÄÚV°¶~vñ´ò5îôx53WÌÍ^«ÊTo¼»üÏý%2RÇâ¨@Ã0¡Ò¿6Áì׬¿f`x£¼úM>Ô©7³ÉbRõökÑU±¬ÜÎ]±ãchr¸xxÎÄ,MppÖkHÄÆ×ýý¨rxÁ(“Ù$;1dL)lÈ®”£UVsËÚÀ÷¾¿éwoæ±â”â¹HVI’yè+DVy«·c.¯PplÓÆ?;(/&ÌHËÈTc_IÆJ¹;C¬xÓ¾Ú?=-ËÎ&ðPÀ¨;ÇJÉTüÜPÝåvûj{À·Yp¿e#ØI|?¼²N)&»¡;@RGÆ?kTUº§ë) o?2=°ªñµM5w@¨Ø3)#ÖjÕ¼-ïârx[î¸=|(º¹tý^dK$þ>ÄK´ [En

þ6»àºÂzðá^8ÍûLâ^±ÐÜ3$ÏrëZ+:y¸q÷iåýk³u3-±ÓÞ^©ÝpάZ» £É[Dm+[¢öyÙv×ñöÄõ

¸¯¹,$Ò³|D2§DBo¼!(ÏB3æå.U¯¯ÝØi î:ú9H¾gï|×úÃÔ°ÙÉÑóowþüÞéÁÇøy9

ø=aÉæR2GúL|

Z!lÒî¡/$Ãííb~”ÇÄ^ØØ;qþÄíaöѸùDfI®w±T5aÉüô( i”xÀ×ùIÎ,»vuhûùCý

²ÌaoµdaÙ”·ÞýárcËOê

]ì´WþÖâx¹ojö8þ: Å-v|²×ø ö½Ô=ÀNXÉ^n;pv¯ºj½L]:ת´ä4´QëÄIõD±°ntß ÉRXLl$tw¯£ùòý’&ÆÖ¥þ97pñ7Ñáv

ß’ÿéÂÿâ §û%k¸îX/;ä&ÿþÎ*ªâÊ¢~>ý¶FlT¾vK

* *Dq©¸3Ñ#bÄ*cfDÆ-ûR:¢C«D’#[Hün÷½m÷A³ÔTêW×ëþ÷Þ÷Î}÷ÜEªÍå!

¹{Qìh]Îc|pM57

åuölyiÙá4Ryw2Å#

¦È¾Eá½²Ëï]Nª@Iåãrªªkyü+Îû«H8~öóîM 6Ôó¦ïh£Áôu¿«ääáÃô¼µÒÔ¼Øî,± É.B3)bè=z_°)s ¢ÝUxÖG²a©ASl4º£ÅÏþ ¨AâÈøáÊÍ;CDüôD¦LJ»Åã²,|f©4Kjb´ÝeÈÊhÿs»ÔÈ®ctè*ø[)å±&ª²6Ö`¡ÃRåÄ

ç(§q.#,’f3/H§á,ÐTq!âÑ!òóI;ô¢+%¾F8¨FÌivV1ÕÜYÜsPzzO2Òmpð7Z]1|

eYxQMøì-2j!ý

=]Ì-8pïÇ(ÆNsm42EäX,ÒÞýíéÔé®4òVæÊýU>ø;Ãkø”A^ð§T¾bN4¡«#)9ª7y¢Ç¢ùfÂÜÊÕLB>÷3L?Ìæ )..ª¸Åk¯Ôªvõ¹ÝzÀ ½Þ¬ ,Û´GØãvÏÕ¢+ΫÈb¿[4j6uìÛ«Þ³ÑØI”ؽ1¦é1|j. ïÃzCdõ&÷ I”¼CoÜ-¾zZß$ó.t)ÿmAq.ËíkûæØÕÀf(¼=Õ;]ö@:g¶=¹]î.×X·ÚÏ:”Zg;Yz,CÌ#òð̱ý§2´Ò9ñòDÖbÄhü ¬ýÿ°A° ÌV¼óá(Ã)lÐIIÊ5Þ¿²áicʼxòð²T5ðµ

//²ÇË»Vß»âû)ÃT³IºÏ07IkÙÈÕÁY¾f|ËNºL3ÌgÒFÓù3Ii|ªûx=T!yÁk%òrïWǸdÖJðpÙûcã_ѯÓðB¥Ø ê jfXh±½@ÝÆj>Æ”ÚK{£E

¥Ð´{±÷&!TÙ

”òsãÆ1Ý(Û?0Å>@§té%¡_CnDëAùêTÓ;Åo7Ék´ò¡T¯¿-åÌõñt

öE’®A,ampà 7hüx=¸BÂN©ª¿=Vï°(qí¢DÏè_+0î©.ÿë¡

ÖI©Ïý%ä6’ÕêÆK*>bh³eDÊüOÉcÛdmØÜÛû¢üpÌûníÔ²ãM¾¢¶_ÒkÝvÃvùxb

;}cyöÍNÐi1SJ²ü{¥²/Dñ¿¨5+3ÑÖÛhX

%å?·ª3Þ£¼û¼Çì°U¡X

u ký¹÷æ^4¾¶¶¸¨VGè¶Ä:$![¯®+aWÛ£ÔíQ´ú:jl{õýÒl0[wn(Êw|Øú/´L~+Z²!V

Ù¤cÇB,ÕF4ü,¹ *ȹ9j2

ò³ç)«ùùÙWóEèï$TzzxzTUVé4¡±¥çRÁ±>NUAr©¡YÀ0?Ã¥0ÂJ1ÉIT*’9sK°äý]kÞK;ì¬9J9>Ýã°1_~øLTª¶êÒÉgÄx*:Ãg0lU`«>P,®Xµ,ôØSYGOdf

]þÎ {ÐD£î áìN#[Jï4;ó¢cSçäç¦ءªPhDý¸£

þ;dgìGdñó&hЫ&¸´¬: íD»ÅÛüF}²µôçSJïWðûQ¸Fy9¼ÆHîηz9zqît·Ð«çs û¬i®·Y#!Ì!B1pm¿U §!±Q®Cw¼FP¢t,á49ïÐXhm²2+¨ãÁ¾JOÓqtAw·YuÓ3ÙM¶`!«½ìì:e·Ë¦ ¶

öUÂZ3«y`0ZyÍâzçLræ”âxæ,{

pG>n’ç}/Výîvïªh¬`13*ÚYeÝú~Þ³g÷q)#NhñÄ -®M¶R=¯yn©ÐÛ_Õ]6B¦quÜhnäqô®A°¯n*ÆÔ´Ýê f²É9¿²°B÷/ÁÃ26’ZöÛ¨¥6½ ÿ%G½ìHQûëe:5ª¥ ÅP3y£±;dÌÁ4jeÐA¼~âÄar#$óO^B¾V1Mò§rÉQ¶c6sÐÌk

“õp¤vèUÒ¦qÄ´zÃ6a(ç±|G¿ägËÄ;nukt Üýà>į?Ã!£tÔÐùçÕ·^lÆ>®Á#u³F³_«öÁNÃOC/Q fÒkìÌw*8Ós¬ñò#£)ml#?æ¢uwÅÍÿqµé0’|Ó>ÒÂG)ÍY â¶p[ÄWµ”3/n5¹oì¿Uf}(=àïòØ2,ÆCâPË°[8MÅæêñþæbã$é¢8áÅù¬ß¿SçÅGÿª}~ïáp¨)§~6RtT6Hq

ÖÄiüøÔ§·ö2X$·qKm3$ÂAök ¨D¿Ûyô¹ÔÎiSMé!Ï|v]ßu¿^êõdÌóä®Ôý”õ^¯ÊnâÔ&µyôuÁnèî.g|Á÷)hÀÜÒ¢¯®Éܼ Ó0ÍÃÑ

Ýb8¤AÚC’ö©¶$½bõ·¼ïj

ð,ùu¶

Í÷¬ÉZoóØ®ÎÓB8yÚÀn?ßzëÑAÄJÒB÷ûÆUµi´ fË@èDJ Æ

ŵ }À« ÖÅÁGbµ8iÁ>_ÙÚö÷Z×aÏ(¤åRètÚM¶ìÑËúá°

Æó1aIfdÕ¹ÔRyd«íØ÷Þ

guE”w³åòùrq¹#ù¸,ÊZ½Þ¿ÈCrÑg{àÆþtðÄ^FÂÈ0àQ6’Us T¦³à}»â«ò9ãïúñȯ§Û7óÁ°Z”ò¢:ÂhÐcÃÎ ô®ã$y v£vÕåyiu_võHö¼¹«âD`¢x

~õòéÎî7ê«ÄcU5üÝãDÖàz²©$9qò®1P2À{fNm@ýûàaåïÀ|k^Ñä´¥ú

zÍ\ÓzG}¬+Ø~Ù’Ê.PyüæsÏ$ùÈÿÓ?8Ø´u)¥±ÔI3 Å*TÑñE¸OH(mJQá¼.Çý±TõáR8iP¤BFaШ¹¸® ììQOÁöeÝmÂ3 I9Ë’ØSìÂñññ +gê3ËÄ@æ_~$¢pþGó}küßRvG*¿¨¿âÑvp¬MÖM+Ó¨²énÛ°jù ýµß1¨i ‘µíg~Öêé[ò»}à0r×ÃzÍB¶¤huFSw´LT#¨ül#+¤°¶ûí¢Áù«òÿA¥N*knC¸X!sÇÜÀ¡¾ oAaÑæÍë5q9÷l¬:O P·!£ß@Mq2¡mÅ,·Å!åNo8cÔlcÚ¢:O7)Dµ7$$zàYT¯pÜÁRJ=4a¥2mËøb×À¬r¶ÉDZÄ8Ýumçºõ°ÇQ×Д âxÉFMÑSp4Gݯµ~@’¬;¸Ãcb²qÈîÙ0¢U#W´^.÷÷FÇ;ͱ,é×í

ÔÓíIV¨ëVÂR:öã¨@ô

ÎHô]dîÊ6àA#bñÓ¼jXêÏ3[~ºz|á§>=%u¹Ø6ªPÞÔF

µðo¾gýü^N&ýïÚЯ? .ÛÅ,´0y19 u8uß«{ÚÄTÐÃìíÃt«r+5SåÆ

0x.ÕÞ篨 ¹¿I

Ô· ¹ïn)ÍÁUÂÃýín¿É÷¡ÎQÎ:^d¸É«yIÑdÒ@wfæ+{`SlêQJ©§ù?³ßÕ4f¶àuÜ ü”À]ÂÒSåPÜÁ¼´caºDü0ü+t¯cM÷XÓÅÁ&)GÅÓCÆ}~àZóà^ç§Ú_iú[þÄ?ª{p§ç7º¢_daRÆEðÐQÄ7ÁJBPNïÄP³Q

³e>CcP£`8Tä±ÕÉ3Ø°µù9¶$-êÛaMd Ñ”ÍRç_Ò|E³JÊfÑ*Úßüºy[Õ)

ظ+N³!]HZ¼ëAä%²råëY¾·h=ík/K^bÝKýäÈ×óå±B*¯ÎqÜz1I¸D¸»Jè ©u÷~,ã`ôéÖ[ßÍhAA¤É°ÉÀÕÃËß»”;Sÿ`Üήîn«²OçàëßbÿËØK;±¨lãõò6ϺþzÚeöõv

Äòy8ÇcB,$°à½ïÌúK@Z}A^hïþC1k__’ÞaW«Ú{‘Ã’jð*º>˦c¯Ëü´>êÆUãC~ûEt “.ÂhYfØ´AçCÖäùÖ6}²OÖµDAÒµ0ôÁÀ°¨ÌO°ÎJUFCC×èßøoYx¼T¤åùª^C!¹V6ñ(²µÍ§>þð”Sìé[º³ªaìN9Uæýè-nÍ.V×ο¸¹I_ëSòÿÆ2,f

endstream

endobj

85 0 obj

>stream

HTKoÛ0ïþq9ô&í]éÔ@-²sÈ¿¯fg6ãÕjùípE.ïïÇÃÕ,¿O§á©^Íþ0î¦z9½NC5}}9Æy³;Wý%ÿcw6Ëù姷˵ÇýɬVåùáå:½ûl?å·iW§ÃøbnÝÏ_sàéõ|þSu¼kÖk³«ûÅòîKwþÚ«Yâµ±ç·s5^~;]ø´«s7Ô©_ªYY»6«¾_:î>>[8kùN¿~wÓ¹Ûíö~=k7k½ö¢Ãt-tf

iËÁæÒÏFR/òZüAÖ®ò/X1$ú¸?%ÜÝáxÓAõOõ él,@ØØ4=`#»(BÉ”a-·ª¥0HÀ¢äºÍt@ònrGÞ6ë ºkìÌAÝAçÓè”0¯Þ2Ã÷Ss¤ÂI1£þSMè

‘`-ͽ-Ä£áßhvØHn³|VÎB·A4¶á7éÊk”Ïn1òMèúF}úðÓ 1P¸ÿÐ(X{ùÃBÄB,âÑ^þðÏQ,

_0ÝR 2(Þx#ä61ü¯Ý}jFíHÝùÄ÷g5|ícÿfmTßdu?Z_éßÎõs rêÏ~æØ1ÁBÒÐf7¶IAsæŬD

[Y¯Â¨$0ºÓýÄ

{F$E¯

åoÍɶXsx3uF]Îóf¬áwºÎÝA§ªâ¢T©6»¶q[¯¬”%bÐrvÔިØ;ài°ûlr¹m.E z(»vÛûáp׳آ|{óéñéÍáÀ?ÊÁÅ|Mçëòó¤*ËÑÃ,Ôgu÷ÑÈmWpåݯz:G[«

êjqquQM¤¹³¡ó¸]Ë,$©(¤]«Ø&r&¸|¶ûdc%¨Â¨ê̳Ò+¶ÇXj3ë£R2:é¾¼®Ë§º¯þ

7èÜ[Χ@â]° À×[ÜtÞ¯·Ö¯¤F³²¿YÕ]Mhs³LÉÚ³Vúæ:ýú(V¶¸mZ+®C&H

Источник