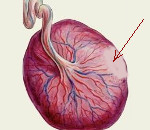

Сосуды в плаценте причины

Нарушение маточно-плацентарного кровотока – симптомокомплекс, развивающийся во время беременности вследствие расстройства функций плаценты или происходящих в ее строении морфологических изменений. Со стороны матери клиника может отсутствовать. На фоне акушерской патологии возникает гипоксия плода, проявляющаяся учащением или замедлением сердечных сокращений, снижением активности. Диагностика нарушений маточно-плацентарного кровотока осуществляется посредством УЗИ, КТГ, допплерометрии. Лечение проводится в стационаре консервативным путем с использованием препаратов, улучшающих гемодинамику в сосудах плаценты.

Общие сведения

Нарушение маточно-плацентарного кровотока – акушерская патология, возникающая вследствие расстройства функций гемодинамики в системе «женщина-плацента-ребенок». Диагностируется такая аномалия примерно у 4% беременных. В 25% случаев заболевание развивается на фоне уже имеющихся экстрагенитальных заболеваний пациентки. Нарушение маточно-плацентарного кровотока представляет угрозу для здоровья и жизни плода, поскольку может приводить к недостаточному поступлению питательных веществ, что осложняется задержкой внутриутробного развития, гипоксией и даже возможной гибелью ребенка.

Опасность нарушения маточно-плацентарного кровотока зависит от выраженности и продолжительности существования данной акушерской патологии. Чем меньше питательных веществ поступает к ребенку, тем выше вероятность формирования отклонений. По статистике, около 85% новорожденных, подверженных такой патологии, появляются на свет с признаками гипоксии или врожденными аномалиями различной степени выраженности. Нарушение маточно-плацентарного кровотока способно возникать на разных этапах беременности, чаще всего оно диагностируется во 2-3 триместре вынашивания. Расстройство гемодинамики, развившееся до 16 недель, нередко заканчивается самопроизвольными выкидышами.

Нарушение маточно-плацентарного кровотока

Причины нарушения маточно-плацентарного кровотока

Нарушение маточно-плацентарного кровотока развивается вследствие неправильного формирования ворсинчатого слоя плодных оболочек еще в период закладки плаценты или в результате влияния на организм матери неблагоприятных факторов, становящихся причиной расстройства гемодинамики в нормальной плаценте. Патогенез заболевания заключается в неполноценной маточно-плацентарной перфузии, приводящей к недостаточному поступлению кислорода к плоду. Как следствие, нарушение маточно-плацентарного кровотока запускает механизм гипоксических изменений, способствующих задержке развития плода.

Спровоцировать нарушение маточно-плацентарного кровотока могут эндогенные и экзогенные причины. К первой группе относятся факторы, влияющие изнутри организма будущей матери. Риск развития патологии наблюдается при наличии у женщины сахарного диабета, заболеваний почек, сердца и сосудов, на фоне дисфункции щитовидной железы. Формированию нарушения маточно-плацентарного кровотока способствует отягощенный акушерский анамнез – поздний гестоз, угрозы прерывания, множественные аборты и выкидыши, доброкачественные опухоли матки. Высокий риск расстройства гемодинамики наблюдается на фоне беременности с резус-конфликтом, а также, если пациентка страдала бесплодием.

Нарушение маточно-плацентарного кровотока нередко развивается на фоне генетических нарушений у плода и при наличии врожденных пороков репродуктивной системы матери (при двурогой или седловидной матке, перегородках в полости органа). Вероятность возникновения акушерской патологии существует и при половых инфекциях, а также, если больная перенесла вирусные заболевания, к примеру, грипп, ОРВИ. К экзогенным факторам, способствующим нарушению маточно-плацентарного кровотока относится работа на вредных производствах, употребление наркотиков и алкоголя, курение. Неблагоприятным образом сказывается и нерациональное питание. В группу риска по развитию нарушения маточно-плацентарного кровотока входят женщины в возрасте до 18 и старше 35 лет. Риск аномальной гемодинамики присутствует при постоянных стрессах, интенсивных физических нагрузках.

Классификация нарушения маточно-плацентарного кровотока

В зависимости от локализации патологических изменений в акушерстве различают несколько степеней тяжести нарушения маточно-плацентарного кровотока:

- 1а – характеризуется расстройством гемодинамики между маткой и плацентой, при этом к ребенку попадает достаточное количество питательных веществ.

- 1б – нарушение кровообращения происходит в круге «плод-плацента».

- 2 степень – нарушение маточно-плацентарного кровотока наблюдается в круге «плод-плацента-мать», однако гипоксия выражена незначительно.

- 3 степень – сопровождается критическим расстройством показателей гемодинамики, может привести к гибели ребенка или самопроизвольному аборту.

Учитывая срок гестации, на котором происходит нарушение маточно-плацентарного кровотока, можно выделить следующие виды патологии:

- Первичная – возникает в первом триместре, обычно развивается на фоне аномальной имплантации, нарушений в формировании или прикреплении плаценты.

- Вторичная – диагностируется после 16 недель эмбриогенеза, как правило, провоцируется негативными внешними факторами или состоянием здоровья матери.

Симптомы нарушения маточно-плацентарного кровотока

Клинические проявления нарушения маточно-плацентарного кровотока зависят от выраженности акушерской аномалии. Со стороны матери патологические признаки наблюдаются не всегда. У пациентки может развиться гестоз, нередко присутствует угроза выкидыша или преждевременных родов, что сопровождается болью в животе и в области паха. Возможно появление кровянистой слизи из половых путей. На фоне нарушения маточно-плацентарного кровотока происходит активизация деятельности условно-патогенной флоры, нередко возникают кольпиты. Это осложнение нарушения маточно-плацентарного кровотока может стать причиной внутриутробного инфицирования плода.

Нарушение маточно-плацентарного кровотока более выражено со стороны ребенка. Заподозрить признаки гипоксии плода в ряде случаев может сама пациентка. Патологическое состояние проявляется снижением двигательной активности ребенка. В ходе осмотра акушер-гинеколог выявляет учащение или уменьшение частоты сердечных сокращений у малыша, что также является достоверным признаком нарушения маточно-плацентарного кровотока. Недостаток питательных компонентов способен вызвать преждевременную отслойку плаценты. При этом состояние женщины и плода стремительно ухудшается, возможно возникновение угрозы для жизни.

Диагностика и лечение нарушения маточно-плацентарного кровотока

Выявить нарушение маточно-плацентарного кровотока можно в ходе УЗИ. О наличии акушерской патологии свидетельствуют патологии плаценты и внутриутробная задержка развития плода, проявляющаяся несоответствием размеров анатомических частей сроку гестации. Оценить степень нарушения маточно-плацентарного кровотока удается с помощью допплерографии. Для оценки функциональности сердечно-сосудистой системы ребенка используется КТГ. Характерным признаком является тахикардия или брадикардия, возникшая на фоне гипоксии.

Лечение нарушения маточно-плацентарного кровотока проводится в условиях стационара. Больной показан постельный режим, исключение стрессов и интенсивных физических нагрузок. Консервативная терапия заключается в использовании препаратов для купирования нарушений маточно-плацентарного кровотока и улучшения оксигенации плода. Также используются антиагреганты и средства, улучшающие питание тканей головного мозга. При нарушении маточно-плацентарного кровотока показано употребление витаминов, блокаторов кальциевых каналов. Последние применяются для устранения гипертонуса матки.

При нарушении маточно-плацентарного кровотока все усилия специалистов направлены на продление ведения беременности до 37-38 недель. При условии достаточной эффективности медикаментозной терапии через 4 недели пациентку переводят на амбулаторное лечение. Если справиться с признаками нарушения маточно-плацентарного кровотока не удается и состояние плода продолжает ухудшаться, осуществляют преждевременное родоразрешение методом экстренного кесарева сечения. Если беременность удалось доносить до 38 недель, роды могут происходить естественным путем. Во втором периоде показано использование вакуум-экстракции плода или наложение акушерских щипцов. В случае развития нарушения маточно-плацентарного кровотока на фоне других заболеваний у матери осуществляется плановое кесарево сечение в сроке 38 недель.

Прогноз и профилактика нарушения маточно-плацентарного кровотока

Своевременное лечение нарушения маточно-плацентарного кровотока позволяет женщине продлить беременность до 37 недель гестации и родить абсолютно здорового младенца. При первичной форме патологии возможна внутриутробная гибель плода или самопроизвольный выкидыш. Профилактика нарушения маточно-плацентарного кровотока состоит в устранении экстрагенитальных патологий еще до момента зачатия, ранней постановке на учет к акушеру-гинекологу и выполнении всех его рекомендаций. Беременная должна придерживаться рационального питания, отказаться от вредных привычек, стрессов и тяжелой физической работы. Уменьшить вероятность развития нарушения маточно-плацентарного кровотока позволяет также исключение контактов с возможными источниками инфекций.

Источник

Инфаркт плаценты – некроз плацентарной ткани, обусловленный нарушением ее кровоснабжения. При больших участках повреждений проявляется изменением частоты и интенсивности шевелений плода, кровянистыми выделениями из влагалища. При постановке диагноза используют данные УЗИ матки, допплерографии плацентарного кровотока, КТГ и фонокардиографии плода, лабораторных анализов. Схема лечения инфаркта плаценты включает этиотропные средства для коррекции основной патологии, сосудорасширяющие, токолитические, противогипоксические, антиоксидантные препараты. Беременность прерывают в исключительных случаях при возникновении угрозы плоду или женщине.

Общие сведения

По данным специалистов, интервелезные тромбозы и инфаркты плаценты наблюдаются у 25-30% беременных женщин, но лишь у некоторых из них развивается фетоплацентарная недостаточность. Физиологичное функционирование плаценты – необходимое условие для полноценного обеспечения плода кислородом и питательными веществами, выведения продуктов его обмена. Теоретически инфаркт (некроз) плаценты, как и любое другое повреждение детского места, может представлять угрозу для развития ребенка. Однако компенсаторные возможности плацентарной ткани обеспечивают адекватную работу системы «мать-плод» даже при гибели до 10% органа. Вероятность патологических расстройств при повреждении плаценты повышается с увеличением возраста женщины, особенно если речь идет о первой беременности.

Инфаркт плаценты

Причины инфаркта плаценты

Некротические изменения в плацентарной ткани обычно становятся результатом локальных расстройств гемодинамики. Таким образом, к инфаркту приводят заболевания и нарушения, которые оказывают влияние на состояние эндотелия, тонус и хрупкость сосудистой стенки, свертывающую систему крови. По наблюдениям специалистов в сфере акушерства и гинекологии, наиболее распространенными причинами некрозов плаценты являются:

- Длительный спазм спиральных артерий. Повышение сосудистого тонуса в системе плацентарного кровотока наблюдается у беременных с гипертонической болезнью, гестозом, симптоматическими артериальными гипертензиями при заболеваниях почек (диффузном гломерулонефрите, хроническом пиелонефрите, амилоидозе, гипоплазии, поликистозе), врожденных и приобретенных пороках сердца и аорты, опухолях мозга, феохромоцитоме, альдостероме, других эндокринопатиях. Со временем тоническое сужение сосудов усугубляется снижением их эластичности и отложением на стенках нерастворимых соединений.

- Повреждение эндотелиальной оболочки. Нарушение целостности внутреннего слоя сосудистой стенки повышает ее адгезивные свойства, провоцирует начало микротромбообразования и склерозирования. Такие расстройства характерны для пациенток с инсулинозависимым, инсулинонезависимым и гестационным диабетом, генерализованными васкулитами, аутоиммунными процессами, в том числе – вызванными хроническими эндометритами. Выраженный капилляротоксикоз развивается при ряде инфекционных заболеваний: острой ангине, кори, скарлатине, ветрянке, герпесе, хламидиозе, токсоплазмозе, цитомегаловирусной инфекции.

- Гиперкоагуляция крови. Хронометрическая гиперкоагуляция, возникающая во втором триместре беременности, – вариант нормы, предотвращающий значительную кровопотерю в родах. Патологическая высокая свертываемость крови отмечается при увеличении содержания и активности прокоагулянтов у пациенток с тромбоцитозами, гиперпротромбинемией. Действие антикоагулянтных факторов нарушается в случае шока, сепсиса, больших ожогов, ДВС-синдрома. Тромбофилия является одним из клинических проявлений антифосфолипидного синдрома (АФС), гипергомоцистеинемии и ряда наследственных ферментопатий.

- Эмболия сосудов плаценты. Инфаркты развиваются при внезапной закупорке сосуда различными инородными субстанциями, которые в норме отсутствуют в кровяном русле. Причинами эмболии становятся оторвавшиеся тромбы при варикозной болезни и тромбофлебите нижних конечностей, жировая ткань при обширных переломах бедренной и других крупных трубчатых костей, ткани поврежденных органов при массивных травмах или распаде опухолей. Попадание пузырьков воздуха в кровоток возможно при неправильном выполнении некоторых инвазивных медицинских манипуляций (внутривенных инъекций, инфузионных вливаний).

Дополнительными провоцирующими факторами для начала некротических процессов в плаценте являются курение, физические и психоэмоциональные нагрузки, избыточный вес. Никотин оказывает повреждающее воздействие на сосудистый эндотелий и усиливает спазм периферических сосудов. Негативный эффект стрессов и ожирения связан с возможным повышением артериального давления и уровня глюкозы в крови.

Патогенез

Пусковой момент инфаркта плаценты – прекращение нормального кровоснабжения плацентарной ткани. Нарушение кровотока может быть острым (закупорка при тромбоэмболии, тромбирование сосудистого русла при ДВС-синдроме, разрыв сосуда) или постепенно нарастающим (постепенная обтурация просвета со склерозированием сосудистой стенки при диабете, гипертонии, гестозе и пр.). Нарушение местного кровоснабжения активирует анаэробные механизмы гликолиза. Истощение внутренних резервов клеток приводит к их перенасыщению токсичными метаболитами и гибели (некрозу). Через некоторое время отмершие участки подвергаются лизису и постепенному замещению соединительной тканью. Всасывание в кровь продуктов разрушения плацентарной ткани при массивных инфарктах способно спровоцировать общую интоксикацию организма и усугубить течение основного заболевания.

Классификация

При систематизации различных форм инфаркта плаценты учитывают такие факторы как патофизиологические изменения, происходящие в зоне некроза, размеры и локализацию пораженного участка, количество очагов отмирания ткани. Небольшие краевые инфаркты являются одним из признаков физиологического старения плаценты, большие единичные очаги, расположенные в толще органа, обычно возникают при наличии предрасполагающих расстройств. По механизму формирования различают инфаркты:

- Красные. Ткани плаценты пропитаны кровью, поступающей из одного или нескольких материнских сосудов децидуальной оболочки. Обычно являются ранней стадией острых инфарктов, при отсутствии преждевременного прерывания беременности переходят в белую форму.

- Белые. Зона поражения имеет светлую сероватую или желтоватую окраску, характерную для ишемизированных тканей. Такие некрозы развиваются на фоне постепенной закупорки сосудов и отложения нитей фибрина либо становятся завершающей стадией красных инфарктов.

- Известковые. Участок некроза обызвествлен, содержит белые твердые включения. Инфаркты этого типа обычно формируются постепенно по мере старения плаценты или на фоне склерозирования спазмированных сосудов, на поврежденном эндотелии которых осаждается кальций.

Симптомы инфаркта плаценты

Клиническая картина при некрозе детского места зависит от размеров зоны ишемии и количества поврежденных участков. Единичные краевые инфаркты небольших размеров протекают бессимптомно, зачастую расцениваются как вариант нормы. Если инфаркт вызван разрывом крупного сосуда в центральной части плаценты, обычно формируется ограниченная гематома. В таком случае возможно возникновение болезненных ощущений в области матки, на больших сроках беременности при расположении плаценты на передней маточной стенке иногда удается прощупать плотное образование. Разрыв периферических сосудов приводит к развитию маточного кровотечения. Однако обычно при некрозах плаценты выраженная симптоматика отсутствует, заподозрить патологию удается только по изменению активности плода вследствие кислородного голодания. Прогностически неблагоприятным признаком является внезапное резкое учащение шевелений ребенка с его последующим замиранием на 6 и более часов.

Осложнения

Наибольшую угрозу инфаркт плаценты представляет для плода. Его самым распространенным последствием является фетоплацентарная недостаточность с гипоксией, задержкой развития плода и даже внутриутробной гибелью ребенка. Первые признаки недостаточного поступления кислорода и питательных веществ появляются при наличии множественных микроинфарктов диаметром до 3 см и обширном повреждении более 15% плацентарной ткани. Если площадь некроза превышает 30%, состояние оценивается как угрожающее для плода и требует неотложной медицинской помощи.

Отдаленными последствиями ФПН, возникшей на фоне некроза плаценты, считаются повышенный риск асфиксии околоплодными водами в родах, задержки умственного и речевого развития, гипервозбудимость ребенка, другие неврологические расстройства. Кроме фетоплацентарной недостаточности инфаркт способен спровоцировать преждевременную отслойку плаценты и массивное кровотечение. В редких случаях отмирание больших участков нарушает эндокринную функцию органа, а снижение секреции эстрогенов, плацентарного лактогенного гормона, хорионического гонадотропина приводит к слабости родовой деятельности, гипотоническим кровотечениям в родах, гипогалактии в послеродовом периоде.

Диагностика

При появлении признаков фетоплацентарной недостаточности или мажущих кровянистых выделений из влагалища у женщины, предрасположенной к сосудистым и тромботическим расстройствам, диагностический поиск направлен на оценку морфологических процессов в тканях плаценты и функционального состояния ребенка. План обследования включает следующие методы:

- УЗИ матки и плода. Сонография позволяет выявить зону инфаркта, которая обычно имеет вид множественных небольших или единичного обширного гиперэхогенного включения с четкими контурами. При исследовании также определяется соответствие фетометрических показателей сроку беременности

- Кардиотокография и фонокардиография плода. Методики направлены на получение данных о сердечной деятельности ребенка. О возможной плацентарной недостаточности как последствии инфаркта свидетельствует изменение ритма и частоты сокращений сердца – тахикардия, брадикардия, аритмия.

- Допплерография маточно-плацентарного кровотока. Допплерографическое исследование обеспечивает объективную оценку особенностей циркуляции крови в плаценте и выявляет отсутствие пульсации в сосудах при некрозе ткани. Метод имеет диагностическое значение во второй половине беременности.

- Лабораторные исследования крови. В общем анализе с учётом основной патологии может отмечаться уменьшенное или увеличенное содержание тромбоцитов, эритропения и снижение уровня гемоглобина. При исследовании системы гемостаза изменены тромбиновое время, АЧТВ и ряд других показателей.

Дополнительно для уточнения причин, вызвавших некротические нарушения в плаценте, назначают биохимический анализ крови, диагностику иммунного статуса, исследования для определения возбудителей инфекционных болезней (РИФ, ИФА, ПЦР). Дифференциальную диагностику проводят с тяжелыми формами гестозов, преждевременной отслойкой плаценты, изосерологической несовместимостью крови матери и плода, хориоамнионитом и другими причинами фетоплацентарной недостаточности. По показаниям пациентку осматривают эндокринолог, инфекционист, иммунолог, кардиолог, уролог.

Лечение инфаркта плаценты

При наличии признаков гипоксии и задержки роста плода лечебные мероприятия направлены на устранение причин, приведших к некрозу детского места, и компенсации расстройств в фетоплацентарной системе. Если нет угрозы жизни плода и беременной, рекомендована комплексная консервативная терапия. Экстренное родоразрешение в виде стимуляции преждевременных родов или операции кесарева сечения выполняют только по жизненным показаниям. Стандартная схема ведения беременных предполагает решение следующих задач:

- Воздействие на этиологический фактор. С учетом нозологии, осложнившейся некрозом плаценты, применяют гипотензивные, сахароснижающие, антибактериальные, гормональные средства, иммунокорректоры. При нарушениях в системе гемостаза назначают антикоагулянты, антиагреганты и другие препараты, влияющие на свертываемость крови. К выбору медикаментов для лечения основного заболевания привлекают специалиста соответствующего профиля.

- Стабилизация маточно-плацентарной системы. Для улучшения перфузии питательных веществ и кислорода в интактной части плаценты используют средства с сосудорасширяющим эффектом, низкие дозы токолитиков. Эффективны препараты, улучшающие реологию крови и микроциркуляцию. Чтобы повысить устойчивость плода к возникшей гипоксии, применяют актовегин, антиоксиданты, назначение которых снижает вероятность повреждения мозга.

Прогноз и профилактика

В большинстве случаев прогноз при инфаркте плаценты благоприятный. Маленькие участки некрозов не влияют на развитие ребенка, а своевременная диагностика и адекватное лечение при больших поражениях позволяют предотвратить или свести к минимуму возможные последствия патологии. С профилактической целью беременным из группы риска рекомендуется своевременная постановка на учет в женской консультации, регулярные посещения акушера-гинеколога и УЗИ-скрининги, тщательное выполнение рекомендаций по лечению сопутствующей патологии. Важную роль в профилактике инфаркта детского места играет отказ от курения, соблюдение диеты, нормализация режима сна и отдыха.

Источник