Сосуды в состав флоэмы

См. также: Луб

Флоэ́ма (от греч. φλοῦς — кора) — проводящая ткань сосудистых растений, по которой происходит транспорт продуктов фотосинтеза к частям растения, в которых он не происходит: подземные части, конусы нарастания, цветки, плоды и др. Вместе с ксилемой (древесиной), обеспечивающей транспорт воды и минеральных солей, образует проводящие пучки.

Морфология[править | править код]

В стеблях большинства растений флоэма располагается снаружи по отношению к ксилеме, a в листьях — обращена к нижней стороне жилок листовой пластинки, в проводящих пучках корней тяжи флоэмы и ксилемы чередуются.

По своему происхождению флоэма делится на первичную, дифференциирующуюся из прокамбия и вторичную, дифференциирующуюся из камбия. Первичная флоэма, в свою очередь, подразделяется на протофлоэму и метафлоэму, в отличие от вторичной флоэмы, у первичной отсутствуют сердцевинные лучи.

Клеточный состав и первичной, и вторичной флоэмы одинаков; они состоят из нескольких типов клеток различной морфологии, выполняющих различные функции:

- Ситовидные элементы (ситовидные клетки, ситовидные трубки и клетки-спутницы), обеспечивающие основной транспорт

- Склеренхимные элементы (склереиды и волокна), выполняющие опорную функцию

- Паренхимные элементы (паренхимные клетки), обеспечивающие ближний радиальный транспорт

Ситовидные элементы являются высокоспециализированными клетками, обеспечивающими флоэмный транспорт ассимилятов. Их особенностью, благодаря которой они получили своё название, являются ситовидные поля (или ситовидные пластинки у покрытосеменных растений), являющихся скоплением специализированных пор в клеточной стенке. Поры ситовидных полей являются видоизменёнными первичными поровыми полями — их поры представляют собой расширенные плазмодесмы — цитоплазматические мостики, соединяющие соседние протопласты, однако если первичное поровое поле обычно пронизано несколькими плазмодесмами, через пору ситовидного поля проходит один цитоплазматический тяж с диаметром до нескольких микрометров, что в десятки раз превышает диаметр плазмодесм. Происхождение такого гигантского по сравнению с плазмодесмами цитоплазматического тяжа неясно, считается, что его образование возможно как путём слияния группы плазмодесм, так расширением единственной плазмодесмы.

Канал поры ситовидного элемента выстлан полисахаридом каллозой, которая у многих растений образует валик у отверстия канала, каллоза накапливается в течение жизни ситовидного элемента.

Ситовидные элементы споровых (хвощей, плаунов, папоротников) и голосеменных растений представлены ситовидными клетками, эти клетки вытянуты в длину, ситовидные поля разбросаны по боковым стенкам.

Флоэмный транспорт[править | править код]

Флоэмный сок представляет собой раствор углеводов (у древесных растений — преимущественно сахарозы), являющихся продуктами фотосинтеза, в достаточно высокой концентрации — 0,2—0,7 моль/литр (7—25 %), а также других ассимилятов и метаболитов (аминокислот и фитогормонов) в значительно более низких концентрациях. Скорость транспорта составляет десятки сантиметров в час, что превышает скорость диффузии.

В отличие от ксилемы, где перемещение содержимого происходит в одном направлении — вверх от корней к листьям, флоэмный транспорт происходит от органов-доноров, в которых происходит фотосинтез к акцепторам — органам или областям, в которых продукты фотосинтеза потребляются или запасаются. Интенсивное потребление ассимилятов происходит в корнях, верхушках побегов, формирующихся листьях, репродуктивных органах; у многих видов растений есть специальные органы запасания — луковицы, клубни и корневища, выступающие в качестве акцепторов.

Эксперименты с радиоактивными метками (14C) показали, что транспорт от донора — например, подкормленного меткой листа — происходит к ближайшим акцепторам, то есть нижние листья обеспечивают углеводами корни, листья побега, расположенные рядом с плодами — плоды и т. п. Следует отметить, что флоэмный транспорт является двусторонним: так, органы запасания могут в зависимости от фазы вегетации выступать как в качестве акцептора — при накоплении крахмала, синтезирующегося из углеводов, поставляемых листьями в конце вегетационного периода — так и в качестве донора при расщеплении запасённого крахмала на углеводы, идущие на построение молодых листьев в начале периода вегетации.

См. также[править | править код]

- Апопласт

- Симпласт

- Плазмодесмы

Литература[править | править код]

- Гэлстон А., Девис П., Сэттер Р. Жизнь зелёного растения. — М., Мир, 1983.

Ссылки[править | править код]

- Флоэма — статья из Большой советской энциклопедии.

Источник

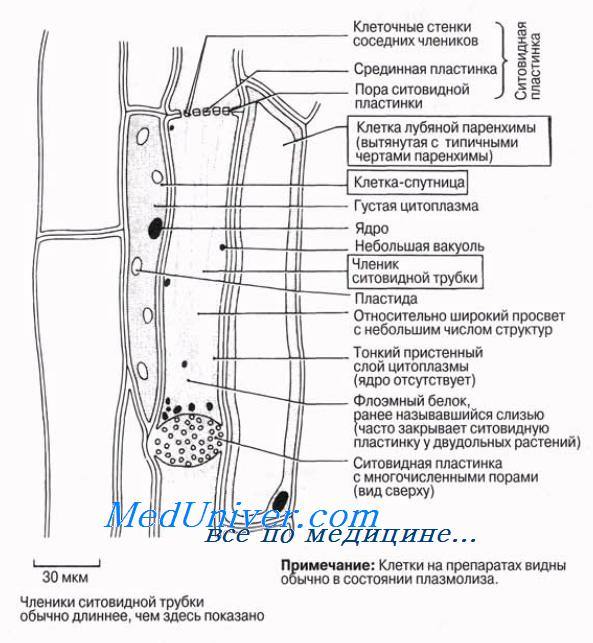

Флоэма. Строение флоэмы. Функции флоэмы.Флоэма сходна с ксилемой в том отношении, что и в ней имеются трубчатые структуры, модифицированные в соответствии с их проводящей функцией. Однако эти трубки составлены из живых клеток, имеющих цитоплазму; механической функции они не несут. Во флоэме различают пять типов клеток: членики ситовидных трубок, клетки-спутницы, паренхимные клетки, волокна и склереиды. Ситовидные трубки и клетки-спутницыСитовидные трубки — это длинные трубчатые структуры, по которым движутся в растении растворы органических веществ, главным образом растворы сахарозы. Они образуются путем соединения конец в конец клеток, которые называются члениками ситовидных трубок. В апикальной меристеме, где закладываются первичная флоэма и первичная ксилема (проводящие пучки), можно наблюдать развитие рядов этих клеток из прокамбиальных тяжей. Первая возникающая флоэма, называемая протофлоэмой, появляется, так же как и протоксилема, в зоне роста и растяжения корня или стебля. По мере того как растут окружающие ее ткани, протофлоэма растягивается и значительная ее часть отмирает, т. е. перестает функционировать. Одновременно, однако, образуется новая флоэма. Эта флоэма, созревшая уже после того, как закончится растяжение, называется метафлоэмой.

Членики ситовидных трубок имеют весьма характерное строение. У них тонкие клеточные стенки, состоящие из целлюлозы и пектиновых веществ, и этим они напоминают паренхимные клетки, однако их ядра при созревании отмирают, а от цитоплазмы остается лишь тонкий слой, прижатый к клеточной стенке. Несмотря на отсутствие ядра, членики ситовидных трубок остаются живыми, но их существование зависит от примыкающих к ним клеток-спутниц, развивающихся из одной с ними меристематической клетки. Членик ситовидной трубки и его клетка-спутница составляют вместе одну функциональную единицу; у клетки-спутницы цитоплазма очень густая и отличается высокой активностью. Подробно строение этих клеток, выявленное при помощи электронного микроскопа, описано в нашей статье. Характерной чертой ситовидных трубок является наличие ситовидных пластинок. Эта их особенность сразу же бросается в глаза при рассматривании в световом микроскопе. Ситовидная пластинка возникает в месте соединения торцевых стенок двух соседних члеников ситовидных трубок. Вначале через клеточные стенки проходят плазмодесмы, но затем их каналы расширяются, превращаясь в поры, так что торцевые стенки приобретают вид сита, через которое раствор перетекает из одного членика в другой. В ситовидной трубке ситовидные пластинки располагаются через определенные промежутки, соответствующие отдельным членикам этой грубки. Строение ситовидных трубок, клеток-спутниц и лубяной паренхимы, выявленное с помощью электронного микроскопа, показано на рисунке. Вторичная флоэма, развивающаяся, как и вторичная ксилема, из пучкового камбия, по своему строению сходна с первичной флоэмой, отличаясь от нее лишь тем, что в ней видны тяжи одревесневших волокон и сердцевинные лучи паренхимы (гл. 22). Выражена, однако, вторичная флоэма не столь сильно, как вторичная ксилема, и к тому же она постоянно обновляется. Лубяная паренхима, лубяные волокна и склереидыЛубяная паренхима и лубяные волокна имеются только у двудольных, у однодольных они отсутствуют. По своему строению лубяная паренхима сходна с любой другой, но клетки ее обычно вытянуты. Во вторичной флоэме паренхима присутствует в виде сердцевинных лучей и вертикальных рядов, так же как и описанная выше древесинная паренхима. Функции у лубяной и древесинной паренхимы одинаковы. Лубяные волокна ничем не отличаются от описанных выше волокон склеренхимы. Иногда они обнаруживаются и в первичной флоэме, но чаше их можно встретить во вторичной флоэме двудольных. Здесь эти клетки образуют вертикальные тяжи. Как известно, вторичная флоэма во время роста испытывает растяжение; возможно, что склеренхима помогает ей противостоять этому воздействию. Склереиды во флоэме, особенно в более старой, встречаются достаточно часто. – Также рекомендуем “Эпителиальная ткань животных. Простые эпителии.” Оглавление темы “Ткани. Питание клетки.”: |

Источник

Флоэма – это особый вид ткани растений. В переводе с греческого языка этот термин означает «кора». Также ее часто называют лубом. Флоэма – ткань, благодаря которой происходит перенос питательных веществ к органам растений. Какое строение она имеет? Каким образом происходит транспорт питательных веществ? Чем отличается от ксилемы?

Проводящие ткани растений: ксилема и флоэма

Для переноса минеральных веществ и воды к разным частям растения необходима проводящая ткань. Она состоит их двух типов сложных тканей – флоэмы и ксилемы.

Ксилему также называют древесиной, а флоэму – лубом. Они, как правило, находятся в непосредственной близости друг от друга и формируют проводящие пучки (также их называю сосудисто-волокнистыми). По взаимному расположению флоэмы и ксилемы выделяют несколько типов проводящих тканей:

- Коллатериальные (ткани прилегают друг к другу и расположены равноудаленно от осевой части органа растения).

- Биколлатериальные (ксилема окружена двумя участками флоэмы).

- Концентрические (когда ксилема окружает флоэму и наоборот).

- Радиальные (когда происходит чередование флоэмы и ксилемы по радиусам).

Строение флоэмы

Флоэма растений – это особый вид проводящей ткани, которая необходима для передачи питательных веществ, образованных в результате фотосинтеза, к органам растения, где они используются. По типу происхождения она подразделяется на следующие виды:

- первичная (дифференцированная из прокамбия);

- вторичная (образованная из камбия).

Главное их отличие заключается в том, что в первичной флоэме отсутствуют сердцевидные трубки. Однако их клеточный состав идентичен.

Флоэма состоит их следующих типов клеток:

- ситовидные (обеспечивают основной перенос веществ и не имеют клеточных ядер);

- склеренхимные (служат для опоры);

- паренхимные (выполняют функцию ближнего радиального транспорта).

Главная особенность ситовидных клеток – наличие специальных пор в клеточных стенках. Их происхождение до сих пор неясно. Каналы ситовидных элементов выстланы каллозой (полисахарид), которая может в них накапливаться. Каллоза может закупоривать каналы этих клеток, к примеру, когда растение находится в фазе покоя в зимний период.

Флоэмный транспорт

Флоэма – это ткань, по которой перемещаются концентрированные растворы углеводородов (по большей части сахарозы), образованных в результате фотосинтеза. Помимо этого, переносятся ассимиляты и метаболиты, но в меньшей концентрации. Скорость переноса веществ достигает нескольких десятков сантиметров в течение часа.

Перенос веществ осуществляется от органов, где питательные вещества активно образуются, к тем частям растений, где они используются или запасаются. Активный перенос веществ происходит к корням, побегам, формирующимся листьям, репродуктивным органам, клубням, луковицам, корневищам.

В результате экспериментов ученые выяснили, что транспорт осуществляется от органов-доноров к тем частям растений, которые расположены наиболее близко к ним. Помимо этого, перенос веществ является двусторонним. Поэтому растение в разные периоды вегетации может накапливать питательные вещества или их расходовать.

Флоэма: функции

Фотосинтез осуществляется в хлоропластах листьев при участии солнечного света. Его продукты, вода и прочие растворы минеральных веществ, поглощенных корнями растений, необходимы для функционирования абсолютно всех клеток. Флоэма – это ткань, обеспечивающая их транслокацию. Растворы перетекают по ситовидным элементам от зон с высоким гидростатическим давлением к областям его низкого значения. Поэтому главная функция флоэмы – транспортная.

Отличие флоэмы от ксилемы

Несмотря на то что ксилема и флоэма выполняют сходные функции и находятся в непосредственной близости, они имеют различия. Перемещение веществ в ксилеме происходит от корня к листьям. Более того, клетками, образующими этот вид ткани, являются сосудистые элементы, трахеиды, волокна и древесинная паренхима. Ксилема необходима для переноса воды вместе с растворенными питательными веществами.

Итак, флоэма – это один из видов проводящей ткани растения. Она служит для переноса питательных веществ из тех органов растения, где они активно образуются, в те его части, где они запасаются либо потребляются. Флоэма представлена тремя видами клеток – ситовидными, склеренхимными и паренхимными. Основную транспортную функцию выполняют ситовидные клетки со специальными порами, которые не имеют ядер.

Перенос веществ может осуществляться в двух направлениях, а его скорость иногда достигает нескольких десятков сантиметров в час. Другой проводящей тканью, сходной по функциям с флоэмой, является ксилема. Но главное их отличие заключается в том, что ксилема переносит только в одном направлении (от корней к побегам) воду с растворенными в ней минеральными веществами.

Источник

«В природе нет ничего бесполезного» – Мишель де Монтень

Только вдумайтесь в мощь проводящей ткани! Ведь ей приходится поднимать воду и растворенные в ней минеральные вещества от тончайших волосков корня

до клеток листа. Самое высокое дерево на нашей планете, вечнозеленая секвойя по имени Гиперион, растет на севере Калифорнии и достигает (на 2017 год) – 117 метров в высоту.

И вода по проводящим тканям преодолевает 117 метров высоты у этого растения, от корней к листьям! Она передвигается по структурам проводящих тканей против

силы тяжести, и сегодня вы узнаете о секрете, который таит это уникальное явление.

Запомните, чтобы глубоко изучить любую науку, нужно восхищаться ей, уметь удивляться и проявлять любопытство в этой сфере. В ботанике это можно делать

самыми разными путями: вы можете посетить ботанический сад, или, к примеру, приобрести микроскоп и рассматривать ткани и органы растений, самостоятельно приготавливая

микропрепараты.

Это действительно важно, поэтому я останавливаюсь на этом. Сам я получаю и всегда призываю своих учеников получать искреннее удовольствие от погружения в науку.

Надеюсь, что и вы разделите эту радость новых интересных знаний, я приложу к этому все усилия. Итак, начнем изучать проводящие ткани.

Проводящие ткани можно сравнить с кровеносной системой человека, которая пронизывает весь наш организм, доставляя питательные вещества к клеткам и удаляя продукты

обмена веществ из них.

Как уже было сказано, эти ткани служат для передвижения по организму растения растворенных питательных веществ. Имеется два направления тока: от корней к листьям

(восходящий ток) и от листьев к корням (нисходящий ток).

Логическим путем можно угадать многие научные факты, даже не зная их. К примеру, чем представлен восходящий ток? Что поднимается от корней к листьям? Это конечно же

вода и растворенные в ней минеральные вещества, они движутся по сосудам и трахеидам проводящей ткани – ксилемы (древесины).

От листьев к корням спускаются органические вещества, образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях, они движутся по ситовидным трубкам проводящей ткани – флоэмы (луба).

Несмотря на то, что настоящие проводящие ткани впервые появились у папоротникообразных, но у мхов в наличии имеются водоносные клетки, благодаря которым они могут накапливать воду, которая в процентном соотношении может составить до 25% от их массы. По этой причине во время Первой мировой войны мох сфагнум использовали в качестве перевозочного материала. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами.

В состав и ксилемы, и флоэмы входят как живые, так и мертвые клетки. Однако отметим, что в ксилеме мертвые клетки преобладают.

Ксилема (древесина)

Обеспечивает восходящий ток (от корней к листьям) воды и растворенных в ней минеральных солей. В толще проводящей ткани находятся отнюдь не только те самые трахеиды и

сосуды, ее пронизывают многочисленные механические волокна – древесинные, обеспечивающие каркасность и прочность. В ксилеме содержатся также запасающие структуры,

представленные древесинной паренхимой, где накапливаются питательные вещества. Давайте разберемся из каких гистологических элементов состоит ксилема.

- Трахеиды

- Сосуды

- Древесинные волокна (либриформ)

- Паренхимные клетки (древесинная паренхима)

Эволюционно наиболее древние структуры. Представлены прозенхимными (вытянутые, с заостренными концами), мертвыми клетками. Через них осуществляется передвижение

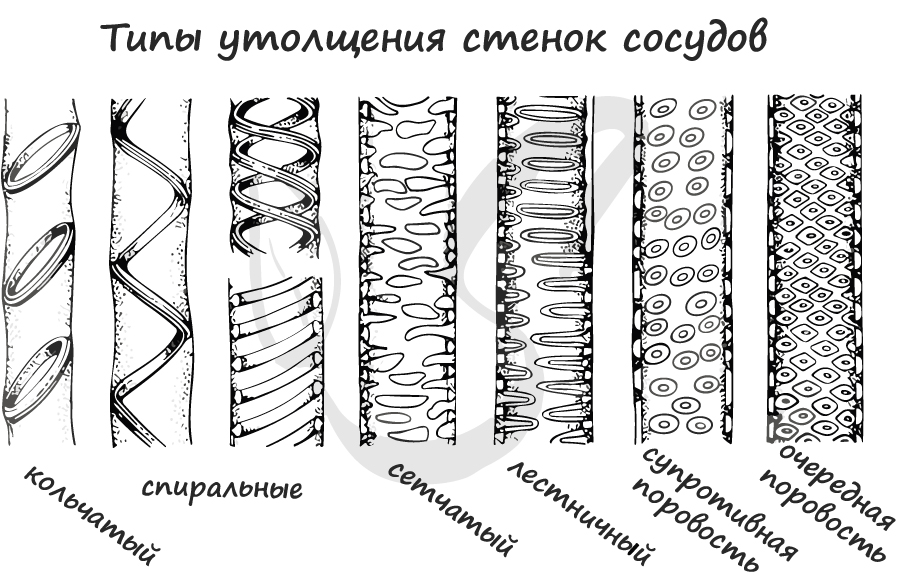

и фильтрация растворов из нижележащей трахеиды в вышележащую. Их одревесневшая утолщенная клеточная стенка имеет разнообразные формы: пористую,

спиралевидную, кольчатую.

Длинные трубки, представляющие собой слияние отдельных мертвых клеток “члеников” в единый “сосуд”. Ток жидкости идет из нижележащих отделов в вышележащие

благодаря отверстиям (перфорациям) между клетками, составляющими сосуд. Так же, как и у трахеид, утолщения клеточных стенок у сосудов бывает самых разных форм.

Во время роста растения проводящие ткани также претерпевают морфологические изменения. Изначальная длина сосуда меняется, благодаря своему строению

он растягивается и обеспечивает ток воды и минеральных солей.

Полагают, что эволюционно эти волокна берут начало от трахеид. Они не проводят воду, имеют более узкий просвет и отличаются хорошо выраженной

клеточной стенкой, которая придает ксилеме механическую прочность.

Эти клетки составляет обкладку вокруг сосуда, имеют одревесневшие оболочки с порами, которым соответствуют окаймленная пора со стороны сосуда. То есть сюда из сосуда могут поступать органические вещества и формировать запасы, которые в дальнейшем пригодятся растению.

Флоэма (луб)

Образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях продукты необходимо доставить в те части растения, где есть потребность в питательных веществах: конусы нарастания,

подземные части, или “складировать” на будущее в семенах и плодах. Флоэма обеспечивает нисходящий ток органических веществ в растении, доставляя их по месту назначения. До 90% всех перемещаемых веществ по флоэме составляет углевод – дисахарид сахароза.

Эта ткань представлена ситовидными трубками, генез (от греч. genesis – происхождение) которых различается: первичная флоэма дифференцируется из прокамбия, вторичная

флоэма – из камбия. Несмотря на различия генеза, клеточный состав описанных тканей идентичен.

Разберемся с компонентами, которые входят в состав флоэмы:

- Ситовидные элементы

- Склеренхимные элементы (лубяные волокна)

- Паренхимные элементы (лубяная паренхима)

Это живые клетки, обеспечивающие основной транспорт. Особо стоит выделить ситовидные трубки, образованные множеством безъядерных клеток – “члеников”, соединенных в единую цепь. Между “члениками” имеются поперечные перегородки с порами, благодаря которым содержимое из вышележащих клеток поступает в нижележащие. Эти перегородки похожи на сито – вот откуда берется название ситовидных трубок 🙂

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки) также заслуживают нашего особого внимания. Они примыкают к боковым стенкам ситовидных трубок, из этих клеток через перфорации (поры) АТФ

и нуклеиновые кислоты попадают в ситовидные трубки, создавая нисходящий ток. Таким образом, клетки-спутницы контролируют деятельность

ситовидных трубок.

Пронизывают флоэму, придавая ей опору. Часть клеток отмирает, что характерно для данной группы тканей.

Обеспечивают радиальный транспорт веществ из проводящих тканей в рядом расположенные живые клетки других прилежащих тканей.

По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают.

Отмершие ситовидные трубки постепенно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

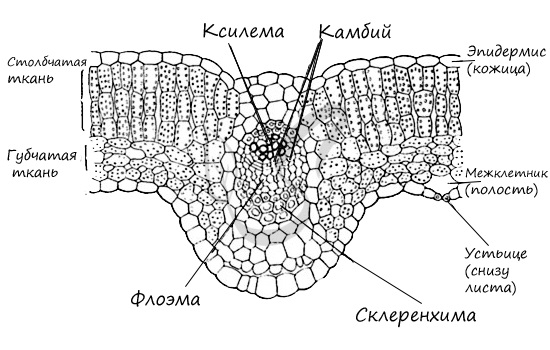

Ниже вы найдете продольный срез тканей растения, изучите его.

Жилка

Это сосудисто-волокнистый пучок, образованный ксилемой и флоэмой. Ксилема располагается сверху, флоэма – снизу. Над пучком и под ним располагаются уголковая или пластинчатая

колленхима, прилежащая к эпидерме и выполняющая опорную функцию. Склеренхима может располагаться участками или вокруг этих жилок. Жилки развиваются из прокамбия,

располагаются в центральном осевом цилиндре. Существует два вида жилок:

- Открытые

- Закрытые

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка камбия. Этот факт обуславливает возможность образования дополнительного объема

ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения органа. Такие пучки можно

обнаружить во всех органах двудольных растений.

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий. Невозможно образования новых элементов проводящих тканей, ксилемы и флоэмы.

Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях однодольных растений.

Верхняя часть жилки представлена ксилемой, нижняя флоэмой. Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань

– склеренхима. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима – выполняет опорную функцию.

Как вода поднимается от корней к листьям, против силы тяжести?

Запомните, что вода и растворенные в ней минеральные соли поступают в растение благодаря слаженной работе двух концевых двигателей: нагнетающего корневого и

присасывающего листового.

- Корневое давление

- Транспирация

Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют корневым давлением. Величина его обычно составляет от 30 до 150 кПа. В основе этого явления лежит осмос:

клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды, что создает более высокое давление, чем в почвенном растворе, и последний начинает притягиваться

в сосуды.

Работа верхнего концевого двигателя заключается в транспирации – испарении воды с поверхности листа. Представим себе длинный сосуд с жидкостью от корневых

волосков до клеток листа. Далее проведите следующий мысленный эксперимент: из верхнего конца трубки жидкость все время удаляется путем испарения, то есть место

освобождается и это создает притягивающую силу для жидкости расположенной ниже, она поднимается наверх, на место испарившейся жидкости.

Присасывающее действие транспирации передается корням в форме гидродинамического натяжения, которое связывает между собой работу обоих двигателей.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник