Старинный узкогорлый деревянный сосуд

Найдено определений: 19

баклага

баклага

толковый словарь

ж.

1. Старинный узкогорлый деревянный сосуд с крышкой или пробкой, использовавшийся для переноса и хранения жидкостей.

2. разг.

Походная фляга.

толковый словарь ушакова

БАКЛА́ГА, баклаги, жен. (обл.). Жестяной плоский сосуд.

толковый словарь ожегова

БАКЛА́ГА, -и, жен. Небольшой, обычно плоский сосуд с крышкой или пробкой.

| уменьш. баклажка, -и, жен.

| прил. баклажный, -ая, -ое.

толковый словарь даля

БАКЛАГА, баклажка жен. боклаг муж. фляга, сулея; деревянная закрытая обручная или долбленая посудина разного вида; лагун, дегтярка; сбитень разносят в высоких, круглых баклагах; плоские, в виде сырного круга, употребляют в дороге для воды, вина. Он все: и повар, и ямщик, и с баклажкой сбитенщик. Буль, буль, буль, моя баклажка.

| костр. голань, буква , брюква.

| Баклажка архан. утка гага, гагач. Баклажный, относящийся к баклаге. Баклажничать, быть на попойке; ходить по чужим баклагам, напр. за дегтем. Баклажник муж. делающий баклаги; см. баклан. Бакляшка архан. лучинка, из коих вяжут остов детского бумажного змея. Бакулец муж., архан. камни, грузила на неводе, огрузки, кибасья, волжск. таш, таши. Баклышка архан. баклушка, чурочка, привязанная за горловую (подъемную) бечевку мережи. см. баклуша, баклан.

энциклопедический словарь

БАКЛА́ГА -и; ж. [от тат. баклак]. Разг. Походная фляга. ● В старину: узкогорлый деревянный сосуд с крышкой или пробкой, использовавшийся для переноса и хранения жидкостей (обычно вина).

* * *

бакла́га (тат. баклак), деревянный, керамический или металлический дорожный сосуд для воды (типа фляги) с узким коротким горлом и ушками на тулове для продевания ремня.

* * *

БАКЛАГА – БАКЛА́ГА (тат. баклак), деревянный, керамический или металлический дорожный сосуд для воды (типа фляги) с узким коротким горлом и ушками на тулове для продевания ремня.

большой энциклопедический словарь

БАКЛАГА (тат. баклак) – деревянный, керамический или металлический дорожный сосуд для воды (типа фляги) с узким коротким горлом и ушками на тулове для продевания ремня.

академический словарь

-и, ж.

Небольшой металлический или деревянный сосуд для жидкостей с крышкой или пробкой.

|| Фляжка.

[Солдаты] сбегаются к строю и протискиваются в свои ряды, задевая товарищей ранцами и гремя медными баклагами о ружейные стволы. Куприн, Поход.

[От тат. боклак]

орфографический словарь

словарь ударений

формы слов

бакла́га, бакла́ги, бакла́г, бакла́ге, бакла́гам, бакла́гу, бакла́гой, бакла́гою, бакла́гами, бакла́гах

синонимы

сущ., кол-во синонимов: 7

фляжечка, сосуд, фляжка, баклажка, фляга

морфемно-орфографический словарь

грамматический словарь

этимологический словарь

бакла́га

“деревянный сосуд с узким горлом”; ср. польск. bukɫak. Из тат. baklak “сосуд для воды” (Mi. TEl., Доп. 1, 9; 2, 81; Карлович 73; Горяев, ЭС 438; Брюкнер, KZ 43, 161).

словарь иностранных слов

БАКЛАГА (тат.). 1) деревянный сосуд, иногда с носиком, употребляемый продавцами сбитня и в виде сырного круга для воды или вина в дороге. 2) деревянное ведро, подвешиваемое под осью лафета с водою для смачивания банника. 3) деревянное ведро с дегтем, подвешиваемое под телегой. 4) металлический сосуд для воды, составляющий часть амуниции солдата – манерка.

сканворды

– Походная фляга, узкогорлый деревянный сосуд с пробкой для вина.

полезные сервисы

Источник

21387

21389

21389

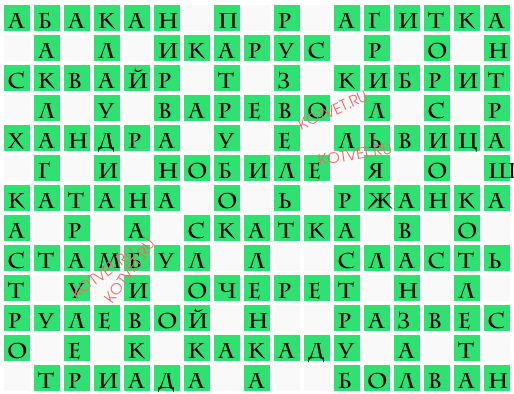

Ïî ãîðèçîíòàëè:

– Ãîðîä – ãëàâà âñåé Õàêàñèè

– Ãîðîä – ãëàâà âñåé Õàêàñèè

– Áóìàæíûé ïðèçûâ ê ãîëîñîâàíèþ

– Áóìàæíûé ïðèçûâ ê ãîëîñîâàíèþ

– Àâòîáóñ âåíãåðñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ

– Àâòîáóñ âåíãåðñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ

– Ïî÷åòíûé àíãëèéñêèé òèòóë

– Ïî÷åòíûé àíãëèéñêèé òèòóë

– Ãåðîèíÿ Ýëüçû Ëåæäåé â ñåðèàëå Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè

– Ãåðîèíÿ Ýëüçû Ëåæäåé â ñåðèàëå Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè

– Áóðäà, ïîõë¸áêà, íåâêóñíûé ñóï

– Áóðäà, ïîõë¸áêà, íåâêóñíûé ñóï

– Ìðà÷íîå, òîñêëèâîå íàñòðîåíèå

– Ìðà÷íîå, òîñêëèâîå íàñòðîåíèå

– Ñàìêà èç ïðàéäà

– Ñàìêà èç ïðàéäà

– Êîëëåãà ãðàôà Öåïïåëèíà

– Êîëëåãà ãðàôà Öåïïåëèíà

– Ìå÷ èç Ñòðàíû Âîñõîäÿùåãî Ñîëíöà

– Ìå÷ èç Ñòðàíû Âîñõîäÿùåãî Ñîëíöà

– Ñòåïíàÿ ïèãàëèöà (ïòèöà)

– Ñòåïíàÿ ïèãàëèöà (ïòèöà)

– Øèíåëü êîëáàñêîé

– Øèíåëü êîëáàñêîé

– Ñàìûé êðóïíûé ãîðîä Òóðöèè

– Ñàìûé êðóïíûé ãîðîä Òóðöèè

– Ñàõàðíûé âêóñ

– Ñàõàðíûé âêóñ

– Äðóãîå íàçâàíèå êàìûøà, òðîñòíèêà

– Äðóãîå íàçâàíèå êàìûøà, òðîñòíèêà

– Êîìó øòóðâàë êîðàáëÿ â ðóêè

– Êîìó øòóðâàë êîðàáëÿ â ðóêè

– Ôàñîâêà áàêàëåè

– Ôàñîâêà áàêàëåè

– Ïîðîäà ïîïóãàÿ äîêòîðà Àéáîëèòà

– Ïîðîäà ïîïóãàÿ äîêòîðà Àéáîëèòà

– Êàêîå ñëîâî ìîæíî “äîáûòü”, ïåðåñòàâèâ âñåãî îäíó áóêâó â ñëîâå “òèðàäà”

– Êàêîå ñëîâî ìîæíî “äîáûòü”, ïåðåñòàâèâ âñåãî îäíó áóêâó â ñëîâå “òèðàäà”

– Äåðåâÿííàÿ ôîðìà äëÿ øëÿï, ïàðèêîâ

– Äåðåâÿííàÿ ôîðìà äëÿ øëÿï, ïàðèêîâ

Ïî âåðòèêàëè:

– Íåáîëüøîé ïëîñêèé ñîñóä ñ êðûøêîé

– Íåáîëüøîé ïëîñêèé ñîñóä ñ êðûøêîé

– Èìÿ ñóïåðìîäåëè Øèôôåð

– Èìÿ ñóïåðìîäåëè Øèôôåð

– Âûñøàÿ öåëü éîãà è áóääèñòà

– Âûñøàÿ öåëü éîãà è áóääèñòà

– Òðóáêà îòâîäà ãàçà, ïàðà èëè æèäêîñòè

– Òðóáêà îòâîäà ãàçà, ïàðà èëè æèäêîñòè

– Òåîäîð … (àìåðèêàíñêèé ïðåçèäåíò)

– Òåîäîð … (àìåðèêàíñêèé ïðåçèäåíò)

– Øîêîëàäíûå êîíôåòû ñ îðåõàìè

– Øîêîëàäíûå êîíôåòû ñ îðåõàìè

– Âàë ñ ïîíèæåííîé æ¸ñòêîñòüþ

– Âàë ñ ïîíèæåííîé æ¸ñòêîñòüþ

– Ïðûæîê â áàëåòíûõ òàíöàõ

– Ïðûæîê â áàëåòíûõ òàíöàõ

– Êóáèíñêèé ëèäåð

– Êóáèíñêèé ëèäåð

– Ðûáîëîâíîå ñóäíî

– Ðûáîëîâíîå ñóäíî

– Íà÷èíêà ïîäóøêè ïåðîì è ïóõîì

– Íà÷èíêà ïîäóøêè ïåðîì è ïóõîì

– Ðàñøèðåíèå â âèäå âîðîíêè

– Ðàñøèðåíèå â âèäå âîðîíêè

– Êîìíàòà ïåðåä ãëàâíûì ïîìåùåíèåì

– Êîìíàòà ïåðåä ãëàâíûì ïîìåùåíèåì

– Ïèùåâîé ñòàòóñ øíèöåëÿ

– Ïèùåâîé ñòàòóñ øíèöåëÿ

– Ñäîáíîå èçäåëèå èç ñëî¸íîãî òåñòà

– Ñäîáíîå èçäåëèå èç ñëî¸íîãî òåñòà

– Ìàðêà îòå÷åñòâåííîãî ìîëî÷íîãî øîêîëàäà

– Ìàðêà îòå÷åñòâåííîãî ìîëî÷íîãî øîêîëàäà

ÀÃÈÒÊÀ – ðàçã. Íåáîëüøîå ïóáëèöèñòè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå, íàïèñàííîå ñ àãèòàöèîííûìè öåëÿìè.

ÑÊÂÀÉÐ – 1. Ñîêðàùåííàÿ ôîðìà òèòóëà “ýñêâàéð”. 2. Òèòóë, ïðèñîåäèíÿåìûé ê ôàìèëèè çåìåëüíîãî ñîáñòâåííèêà (â Àíãëèè).

ÂÀÐÅÂÎ ñð. ðàçã.-ñíèæ. 1. Âàðåíîå æèäêîå êóøàíüå. // Òî, ÷òî ïðèãîòàâëèâàåòñÿ ïîñðåäñòâîì âàðêè. // ïåðåí. ×òî-ë., ïîëó÷åííîå â ðåçóëüòàòå ñèëüíîãî íàãðåâàíèÿ è íàõîäÿùååñÿ â ðàñïëàâëåííîì ñîñòîÿíèè. 2. Òî æå, ÷òî: âàðêà.

ÕÀÍÄÐÀ – Ìðà÷íîå, óíûëîå íàñòðîåíèå, òîìèòåëüíàÿ ñêóêà.

ËÜÂÈÖÀ – 1. Ñàìêà ëüâà. // ïåðåí. ðàçã. Õðàáðàÿ, îòâàæíàÿ æåíùèíà. 2. ïåðåí. ðàçã. Æåíùèíà, ÿâëÿþùàÿñÿ â êàêîì-ë. îáùåñòâå çàêîíîäàòåëüíèöåé ìîäû (îáû÷íî ïîëüçóþùàÿñÿ áîëüøèì óñïåõîì ó ìóæ÷èí).

ÐÆÀÍÊÀ – Ïòèöà îòðÿäà êóëèêîâ.

ÑÊÀÒÊÀ – 1. Äåéñòâèå ïî çíà÷. ãëàã.: ñêàòàòü. 2. Êàêîé-ë. ïðåäìåò, ñêàòàííûé â òðóáêó. 3. Øèíåëü, ñâåðíóòàÿ îñîáûì îáðàçîì â òðóáêó è ñâÿçàííàÿ â êîíöàõ äëÿ íîøåíèÿ ÷åðåç ïëå÷î.

ÑÊÀÒÊÀ – 1. Äåéñòâèå ïî çíà÷. ãëàã.: ñêàòèòü.

ÑËÀÑÒÜ – ðàçã.-ñíèæ. 1. Ñëàäêèé, ïðèÿòíûé âêóñ; ñëàäîñòü. 2. ïåðåí. Óäîâîëüñòâèå, ðàäîñòü, íàñëàæäåíèå.

Î×ÅÐÅÒ – 1. Íàçâàíèå òðîñòíèêà è êàìûøà, ðàñïðîñòðàíåííîå íà þãå Ðîññèè. 2. Çàðîñëè òàêîãî òðîñòíèêà èëè êàìûøà.

ÐÓËÅÂÎÉ – 1. Òîò, êòî ñèäèò çà ðóëåì (ñóäíà, òðàêòîðà, êîìáàéíà è ò.ï.). 2. ïåðåí. ðàçã. Ðóêîâîäèòåëü.

ÐÀÇÂÅÑ – Äåéñòâèå ïî çíà÷. ãëàã.: ðàçâåøèâàòü, ðàçâåñèòü.

ÊÀÊÀÄÓ – íåñêë. Ïòèöà îòðÿäà ïîïóãàåâ ñ áîëüøèì õîõëîì íà ãîëîâå, îáèòàþùàÿ â ëåñàõ Àâñòðàëèè, Íîâîé Ãâèíåè è íåêîòîðûõ îñòðîâîâ Ìàëàéñêîãî àðõèïåëàãà.

ÒÐÈÀÄÀ – Åäèíñòâî, îáðàçóåìîå òðåìÿ ïðåäìåòàìè, ïîíÿòèÿìè èëè ÷àñòÿìè, ÷ëåíàìè.

ÒÐÈÀÄÀ – Òðåõñòóïåí÷àòîå ðàçâèòèå èäåè, îïðåäåëÿþùåå òðè ñòóïåíè â ðàçâèòèè ÿâëåíèé äåéñòâèòåëüíîñòè: òåçèñ, àíòèòåçèñ è ñèíòåç (â ôèëîñîôñêîé ñèñòåìå Ãåãåëÿ).

ÁÎËÂÀÍ – 1. óñòàð. Òî æå, ÷òî: èäîë. 2. óñòàð. Ãðóáî îòåñàííûé îáðóáîê äåðåâà; ÷óðáàí. 3. Äåðåâÿííàÿ, êàðòîííàÿ è ò.ï. ôîðìà, íà êîòîðóþ íàòÿãèâàþò ãîëîâíûå óáîðû, ïàðèêè, èçãîòàâëèâàÿ èëè ðàñïðàâëÿÿ èõ. 4. ïåðåí. ðàçã.-ñíèæ. Áåñòîëêîâûé, ãëóïûé ìóæ÷èíà.

ÁÀÊËÀÃÀ – 1. Ñòàðèííûé óçêîãîðëûé äåðåâÿííûé ñîñóä ñ êðûøêîé èëè ïðîáêîé, èñïîëüçîâàâøèéñÿ äëÿ ïåðåíîñà è õðàíåíèÿ æèäêîñòåé. 2. ðàçã. Ïîõîäíàÿ ôëÿãà.

ÍÈÐÂÀÍÀ – 1. Áëàæåííîå ñîñòîÿíèå îòðåøåííîñòè îò æèçíè, îñâîáîæäåíèÿ îò æèòåéñêèõ çàáîò è ñòðåìëåíèé (â áóääèçìå è íåêîòîðûõ äðóãèõ ðåëèãèÿõ). 2. Ìåñòî ïðåáûâàíèÿ äóø, íàõîäÿùèõñÿ â òàêîì ñîñòîÿíèè. 3. ïåðåí. Ñîñòîÿíèå ïîêîÿ, áëàæåíñòâà.

ÏÀÒÐÓÁÎÊ – Êîðîòêàÿ òðóáà, ñëóæàùàÿ îòâîäîì îò îñíîâíîãî òðóáîïðîâîäà, ðåçåðâóàðà è ò.ï., à òàêæå ñîåäèíèòåëüíîé ÷àñòüþ â òðóáîïðîâîäàõ.

ÃÐÈËÜßÆ – Øîêîëàäíûå êîíôåòû ñ íà÷èíêîé èç ïîäæàðåííûõ îðåõîâ â ñàõàðå.

ÀÍÒÐÀØÀ ñð. íåñêë. Ïðûæîê ââåðõ, âî âðåìÿ êîòîðîãî òàíöóþùèé, êàñàÿñü îäíîé íîãîþ äðóãîé íîãè, íåñêîëüêî ðàç áûñòðî ñêðåùèâàåò èõ â âîçäóõå (â êëàññè÷åñêîì áàëåòå).

ÒÐÀÓËÅÐ – Ìîðñêîå ðûáîëîâíîå ñóäíî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ëîâëè ðûáû òðàëîì è ïåðâè÷íîé åå îáðàáîòêè.

ÍÀÁÈÂÊÀ – 1. Äåéñòâèå ïî çíà÷. ãëàã.: íàáèòü (1à1-,8). 2. Òî, ÷åì íàáèòî, íàïîëíåíî ÷òî-ë.

ÐÀÑÒÐÓÁ – 1. Âîðîíêîîáðàçíîå ðàñøèðåíèå. 2. Òî, ÷òî ôîðìîé íàïîìèíàåò òàêîå ðàñøèðåíèå.

ÀÂÀÍÇÀË – è óñòàð. ÀÂÀÍÇÀËÀ – Íåáîëüøîé çàë, êîìíàòà ïåðåä ãëàâíûì çàëîì.

ÊÎÒËÅÒÀ – 1. Êóøàíüå èç ðóáëåíîãî, ìîëîòîãî ìÿñà èëè ðûáû â âèäå íåáîëüøîé ëåïåøêè. 2. Êóøàíüå òàêîé ôîðìû, ïðèãîòîâëåííîå èç îâîùåé, êðóïû.

ÑËÎÉÊÀ – Áóëî÷êà èç ñëîåíîãî òåñòà. Êîíå÷íàÿ ÷àñòü ñëîæíûõ ïðèëàãàòåëüíûõ, âíîñÿùàÿ çíà÷åíèÿ: 1) èìåþùèé òàêîå ÷èñëî ñëîåâ, êàêîå óêàçàíî â ïåðâîé ÷àñòè ñëîâà (îäíîñëîéíûé, øåñòèñëîéíûé è ò.ï.); 2) ñîñòîÿùèé èç òàêîãî ÷èñëà ñëîåâ, êàêîå óêàçàíî â ïåðâîé ÷àñòè ñëîâà (ïÿòèñëîéíûé, ñåìèñëîéíûé è ò.ï.); 3) ñîñòîÿùèé èç òàêèõ ñëîåâ, êàêèå óêàçàíû â ïåðâîé ÷àñòè ñëîâà (êîñîñëîéíûé, êðèâîñëîéíûé è ò.ï.).

Источник

Среди произведений русского народного искусства особое место занимает посуда, и главным образом деревянная. Традиции ее изготовления складывались на протяжении многих столетий, вбирая в себя опыт целого ряда поколений русских мастеров-посудников — ложкарей, ковшечников, судописцев, бочаров, олифленников, токарей.

Старинный деревянный расписной ковш в Русском стиле «Зимняя охота», Россия, нач. 20 в.

Старинный деревянный расписной ковш в Русском стиле «Зимняя охота», Россия, нач. 20 в.

Наиболее архаичная форма русской деревянной посуды — долблено-резаная — отличалась лаконичностью, монументальностью и массивностью. В ее суровом, «холодном» облике как бы отражались основные черты русского характера: неторопливость, мужественность, хладнокровие, поэтичность, основательность.

Деревянная долбленая миска, Россия, нач. 20 в.

Процесс изготовления долбленной деревянной посуды был изначально процессом творчества: деревенский мастер, как правило, очень тонко «чувствовал» дерево и при обработке его стремился к созданию не только практичной, но и красивой, изящной вещи, то есть как бы наделял его второй жизнью, вкладывая в работу частичку своей души.

Старинный деревянный ушат, Россия, нач. 20 в.

Русскую посуду можно разделять по её назначению:

- для воды (кадка, ушат, ведро, черпуха, лохань, шайка, рукомой);

- для выпечки и хранения хлеба (квашня-дежа, ночва-сельница, чашка хлебопечная, масленка, каравайница);

- для молочного хозяйства (подойник, крынка, махотка, сырница, маслобойка);

- для приготовления пищи в печи (уполовник, ступка, калгушка);

- для стола (ставец, чашка-миска, ложка, солоница, блюдо, пирожница);

- для домашних напитков (скобкарь, ковш-черпак, братина, ендова, чарка, стакан, жбан, кружка с крышкой);

- для хранения запасов зерна, муки и соли (кадка, солоница-горлатка, кувшин).

Подойник, дерево, Россия, нач. 20 в.

Посуда для братания

Одной из древнейших форм русской деревянной посуды является скобкарь — большой ладьевидный ковш с двумя рукоятями, родиной которого, без сомнения, является Вологодчина. Среди всех предметов долблено-резаной посуды скобкарь, безусловно, занимал, первое место. Его обносили вокруг стола, а водруженный на столе, торжественно возвышался среди другой посуды, являясь ее декоративным центром.

Скобкарь, дерево, Северная Двина, 19 в.

Использовался скобкарь во время коллективных трапез — «братчин» или «канунов», несших в себе ярко выраженные языческие черты. Черпая пиво или брагу из скобкаря, русский крестьянин как бы «братался» со своими односельчанами, приобщаясь к древнему ритуальному действу. Братчины обычно устраивались на большие праздники.

Активно использовался на братчинах и еще один древнерусский сосуд, название которого говорит само за себя — братина. В нем во время коллективных трапез разносили пиво на всю «братию». Первое письменное упоминание о братине относится к 1521 году, однако по древности своей она явно не уступает скобкарю и восходит к далеким и таинственным языческим временам.

Старинный комплект с братиной, фаянс, Россия, 1911 год

Форма братины оказалась настолько популярной, что ее стали воспроизводить в золоте, серебре, керамике. В княжеском и царском быту золотые и серебряные братины украшались богатыми узорами и употреблялись для питья заздравных чаш. В крестьянской среде бытовали преимущественно деревянные долбленые и точеные братины, украшенные резьбой и росписью. Медными же братинами пользовались, в основном, зажиточные крестьяне-торговцы.

Братина, фарфор, завод братьев Корниловых, Россия, 19 в.

Для выноса и разлива хмельных напитков использовался еще один древнерусский деревянный сосуд, получивший особое распространение на Русском Севере — ендова. По своей форме ендова напоминала братину, но имела небольшой носик для слива в виде желобка, а в отдельных случаях и рукоятку в форме лопасти.

Старинная русская ендова, медь, Россия, к. 19 в.

Будучи праздничной посудой, ендова украшалась с особой тщательностью: мастера-посудники покрывали ее плоскорельефной и выемчатой резьбой, опоясывали затейливым орнаментом и старательно расписывали как снаружи, так и внутри. Особенно нарядными были северодвинские ендовы, расписанные мастерами из Шемогорья.

Предмет для трапезы и для обрядов

В домашнем быту русских крестьян особым почетом и уважением пользовалась деревянная солоница или солонка, говоря современным языком, занимавшая на любом столе центральное место. Зачастую солоницы вырезались из целого куска дерева в форме уточки, лебедя, петуха, конька, барана.

Старинная деревянная солонка в русском стиле с металлической крышечкой, 1920-30 гг.

В Поволжье бытовала оригинальная форма солоницы в виде кресла или роскошного трона с высокой резной спинкой. Сиденье такого трона обычно служило крышкой, а спинка — ручкой.

Антикварная фаянсовая солонка-трон в русском стиле, Тов-во М. С. Кузнецова, к. 19 в.

Вместе с другой утварью нарядная солоница обязательно входила в состав девичьего приданого: переезжая в дом мужа, девушка везла ее туда как часть своего «дома». Использовалась солоница также и в девичьих гаданиях о замужестве. В Костромской губернии девушки на Рождество лепили из снега множество кучек, в одну из которых зарывали солонку: «кто толкнет кучку с солонкой — та замуж и выйдет». В знаменитом обряде встречания хлебом-солью солоница всегда занимала «почетное» место. Ритуальные функции солоницы в первую очередь связывались с самой солью, которая повсеместно использовалась как оберег, средство от порчи, активно применялась в свадебных, родинно-крестинных обрядах, а также в народной медицине.

Ложка в русских приметах

«А как же ложки?», — спросите вы. Ложки также были одним из главных столовых предметов, которые начали выделывать из дерева еще в глубочайшей древности. В русской обрядовой традиции ложка выступала в качестве символа живого или умершего члена семьи. Пользоваться чужими ложками в крестьянской среде было не принято, поэтому их помечали: мужские зачастую отличались от женских, а детские от взрослых.

Старинная расписная ложка для ухи в русском стиле, дерево, Абрамцево, к. 19 в.

В поминальные дни ложки вместе с едой оставляли на столе до утра, чтобы «и умершие души поели». Перед приемом пищи ложки обычно клали выемкой кверху, после же трапезы переворачивали. С ложкой был связан ряд примет и поверий: «ложка упала — к гостье», «лишняя ложка на столе — быть гостю», «видеть ложку во сне — к сытости», «стучать ложками за столом — к ссоре». Многие из этих примет дошли и до наших дней.

Большое спасибо, что прочли статью до конца! Поддержите статью лайком и подпиской на канал «Лавка старины»! Мы будем стараться, чтобы наши статьи были вам интересны!

Источник

Решение этого кроссворда состоит из 7 букв длиной и начинается с буквы Б

Ниже вы найдете правильный ответ на Старинный узкогорлый деревянный сосуд с крышкой или пробкой 7 букв, если вам нужна дополнительная помощь в завершении кроссворда, продолжайте навигацию и воспользуйтесь нашей функцией поиска.

ответ на кроссворд и сканворд

Вторник, 16 Апреля 2019 Г.

ты знаешь ответ ?

связанные кроссворды

- Баклага

- Дорожный сосуд для воды, большая фляжка 7 букв

- Плоский сосуд с крышкой, фляга 7 букв

- Небольшой, обычно плоский сосуд с крышкой или пробкой 7 букв

- Небольшой плоский сосуд с крышкой 7 букв

- Плоский сосуд с крышкой 7 букв

- Плоский сосуд с пробкой 7 букв

похожие кроссворды

- Среднеазиатский узкогорлый кувшин с носиком, ручкой и крышкой 6 букв

- Высокий узкогорлый кувшин с носиком и ручкой

- Узкогорлый керамический сосуд для туалетного масла

- Старинный деревянный духовой музыкальный инструмент 8 букв

- Деревянный сосуд для собирания и хранения воды

- (тобчан) деревянный диван в кавказском жилище

- Деревянный духовой музыкальный инструмент

- Небольшой идол. деревянный б.

- Деревянный выступ-шип, обеспечивающий плотное соединение двух досок

- Ж. кур. свинка, деревянный шар, в игре в касло, в дубинки

- Африканский деревянный барабан

- Твер. деревянный шар, для игры в клюки, в касло

- В морском деле — крглый деревянный блок для натягивания снастей

- Большой деревянный или металлический сосуд

- Деревянный переносной помост; сходня, сходни

- Деревянный или железный стержень, скрепляющий планки бороны

- Деревянный дом, капитальной стеной разделенный на две части

Источник