Стенки кровеносных сосудов желудка кишечника образуют мышцы

17.. , . , . , . ; . , . . . – , () : . , , , , , . . , – . (. . ) , , . . . , , , , , . , , (” “) (” “), . , . , , , ; . . , , – , . . , , , . , , . , , . () () . , . . ( ) ; – ( , , , ), – ( ). . , . . , . , , . , , . – – . , , . . , , , . . . , . – – , – , . . . . . : – , – – ( ) ( , , ) (. 66).

. 66. : 1 – , 2 – 3 – ; 4 – ; 5 – 6 – ; 7 – ; 8 – 9 – ; 10 – 11 – , , , . – ( , , , ) (, ). , , , . . , – . , . – . . ( ), (, ), , . (, ). – , – . . ( 1 ) . . ; . , , , . ( , , ) . . : – – . , . , . . (., 41) – , , . , – – , – , – , (., 28). , , – . . ; . , , . ( , , – ) , , . , , . . . – – – (. 67). , . – -, – – , . – (., 45). ( ).

. 67. : 1 – 3 – ; 2 – ; 4 – ; 5 – – 7 – – ; 6 – ; 8 – ; 9 – 10 – ; 11 – , , (. 67). , : , . (lingua) – , , (. 68). , . , – , – . . , , (, ).

. 68. : 1 – ; 2 – 3 – ; 4 – , ; 5 – ; 6 – ; 7 – – ; 8 – ; 9 – ; 10 – – , : 1) – , , ; 2) – ; 3) , , – , 7-11, ” V, ; 4) – . , , . – . . , – , (., 45); – . -, -, -, (., 44). ; – , – . , , ; . (denies) . , . , , . 32. 2 , 1 , 2 3 . , . , ( ), , (. 69). , – , . , ; (pulpa) – , .

. 69. ( ): – ; – ; 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – ; 6 – ; 7 – ; 8 – , , – . , . , . , , , . , . . 6 , , . 20 , . : , (., 42). , 0 . , , . 13-16 (. 70). , 25-30 ; 15% . (, ). , , .

. 70. : – ; – . , , ; . , . , . , . , – , , . , . (glanclula parotis) – , 30 (., 43). ; . , , . (glandnla submandibularis) . (., 43, . 71). , – , .

. 71. : 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – (glandnla sublingualis) 5 . , (., 43). . . (. 71). . , . , , . , . . – – , . , , , . (pharynx) – , – . (., 41, 45). () , , VI . , . . – , . – , (., 41). . , , , , . . , . (., 41). , , . , – (., 44). ( ) . , . ; (., 41). , : ( ), , . . . . , . , , . . . () . (oesophagus) 25 (., 41). VI , , . , , . , XJ . (. 72). . . , . , . . , . , , .

. 72. ( ): 1 – , 2 – 3 – ; 4 – ; 5 – 6 – ; 7 – ; 8 – ; 9 – 10 – : , . . , . (ventricnlns, gaster) – ], . 40 , . (. 73) ; (5/6) , (1/6) – . – – ; – , – . , XI , . . , , . , . , . ; . , , . , , , , I , . , – ; . , – 7-10 . 3 . . , , , . , , (. 73). .

. 73. : – , ; 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – ; 6 – ; 7 – ; 8 – ( ); 9 – ( ); 10 – ; – ; XII – ; III – . , . , 7 . 80 ; . , . , . . . , . , ( 100 1 2) , (. 74). : , ; , , – , , , . , , .

. 74. : – ; – ; 1 – ; 2 – ; 3 – 4 – ; 5 – 6 – ; 7 – 8 – (. 73). , , , , , . . . . , . , , , – . (., 46), . . – – . , , . . , . , , . (., 46) – , , , . – ( – 5 , – 6-7 ), , . – 25-30 ; 2/5 , 3/5 – . (3 ) (2,5 ). (duodenum) (. 75), (., 52).

. 75. ( ): 1 – 2 – ; 3 – , 4 – 5 – ; 6 – 7 – ; 8 – 9 – , (10); 11 – , (7) ; 12 – , ( ) ; 13 – ; 14 – , I , , III , , , II , . , ; , , , . . , . 2 , . (jejunum) (ileum) ( ) . , , . ; , . . ( ) . (., 47, ). (., 47, ). – . . – , . , ( 600), . (. 76 77) – . , 0,1 , 0,2 ( ) 1,5 ( ). , 4 . , , , . ( ) , – 1500-3000 . 500 2. , . , . , , . , . .

. 76. ( , ): 1 – ; 2 – ; 3 – 4 – ; 5 – ; 6 – ; 7 –

. 77. ( ): 1 – (2) ; 3 – ; 4 – : 5 – ; 6 – – , . , , . 150 . – 10000 1 2. . , , . ( 1 ) – (. 78). , , , , . , , 1 . , , .

. 78. : – ; – ; 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – ; 6 – ; 7 – , , , . , , , , . 1 3 . (pancreas) – – , , 70-80 , 20 , 4 (. 75). , I , , . , – – , , – – . . ( 2 ), , , . ( ), , , (. 79). , . . .

79. : 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – , , ( ), . – , . (hepar) – ( 1,5 ) – . , . , IV, V . – . , . (” “) . , , : (. 80). : () , , (., 47, ). , , . . , – , . .

. 80. : 1 – ; 2 – 3 – ; 4 – 5 – ; 6 – ; 7 – , ( , , ), . , , , . ( ), , . , , , . , , . ( ); , ( ). , , . . , , . 1,5 ; (., 48). , , , . , , , , , . , , . – . . , , ( ) . , , . ( 1,2 ), , , , . ( – ), – , . ( 60 3): . . . , , , , . . ” : , , ( ), . , , . , . , . . , , . , , . . . , , , (., 46). 1,3 . , , , , . , (. 81).

. 81. ( ): 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – () ; 5 – ; 6 – () ; 7 – ( ); 8 – ; III – , , . , (. 82). , . .

. 82. : 1 – ; 2 – ; 3 – , 4 – 5 – ; 6 – – () (). (., 46). , , . , , . , . (caecum) , 7 (. 83). (appendix vermiformis) 8 . , 20 , , . – , . , , . . . (. 83), . . (., 64 46).

. 83. ( ): 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – – ( ); 6 – (colon ascendens) , , , () , . (colon transversum) , , . , , , () , . (colon dessendens), , , , . (colon sigmoideum), , Σ , , , . – . (rectum) (., 54 55). , . . . () , . , , , , . , . , , . 40 , , . , . |

Источник

Мышечные ткани – это ткани, для которых способность к сокращению является главным свойством. Мышечные ткани составляют активную часть опорно-двигательного аппарата (пассивной частью являются кости, соединения костей).

Общими свойствами всех мышечных тканей является сократимость и возбудимость. К данной группе тканей относятся гладкая, поперечнополосатая скелетная и поперечнополосатая сердечная мышечные ткани. Клетки мышечной ткани имеют хорошо развитый цитоскелет, содержат много митохондрий.

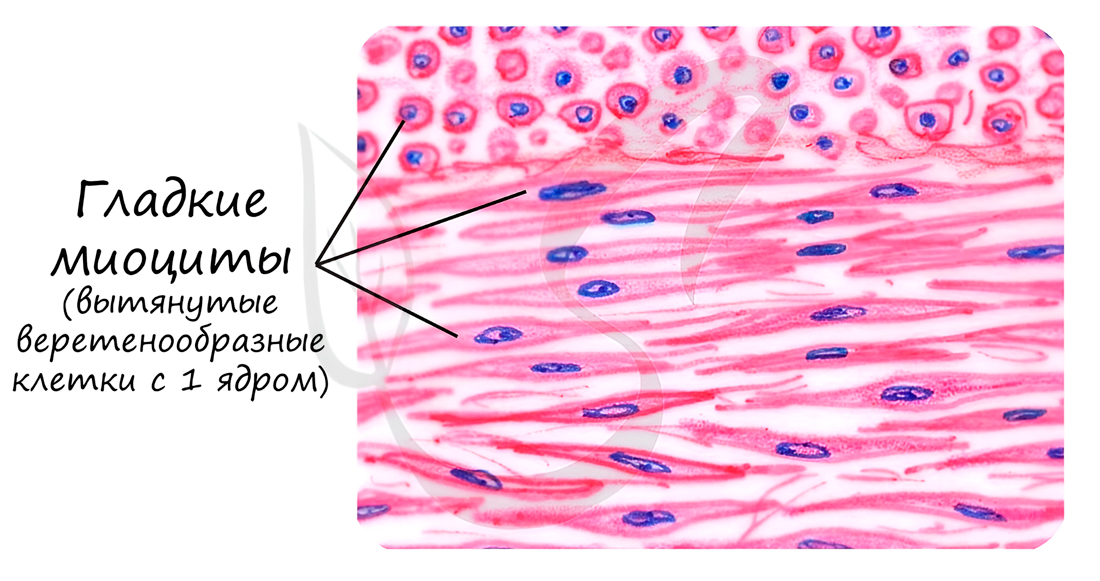

Гладкая (висцеральная) мускулатура

Эта мышечная ткань встречается в стенках внутренних органах (бронхи, кишечник, желудок, мочевой пузырь), в стенках сосудов, протоках желез. Эволюционно является наиболее древним видом мускулатуры.

Состоит из веретенообразных миоцитов – коротких одноядерных клеток. Между клетками имеются межклеточные контакты – нексусы (лат. nexus – связь). Благодаря нексусам возбуждение, возникшее в одной клетке, волнообразно распространяется на все остальные клетки.

Гладкая мышечная ткань отличается своей способностью к длительному тоническому напряжению, что очень важно для работы внутренних органов (к примеру мочевого пузыря), сокращается медленно, практически не утомляется. Скелетная мышечная ткань, которую мы изучим чуть позже, такой способностью не обладает – сокращается и утомляется быстро.

Осуществляется сокращение с помощью клеточных органоидов – миофиламентов, которые расположены в клетке хаотично и не имеют такой упорядоченной структуры, как миофибриллы в скелетной мускулатуре (все познается в сравнении, уже скоро мы их тоже изучим).

Особо заметим, что в гладкой мышечной ткани миофиламенты собираются в миофибриллы только во время сокращения. У таких временных миофибрилл не может быть регулярной организации, а значит ни у таких миофибрилл, ни у гладких миоцитов не может быть поперечной исчерченности.

Гладкая мышечная ткань сокращается непроизвольно (неподвластна воле человека). Работа гладких мышц обеспечивается вегетативной (автономной) нервной системой. К примеру невозможно по желанию сузить или расширить бронхи, кровеносные сосуды, зрачок.

Гладкая мышечная ткань называется неисчерченной, так как не обладает поперечной исчерченностью, характерной для поперечнополосатых скелетной и сердечной мышечных тканей.

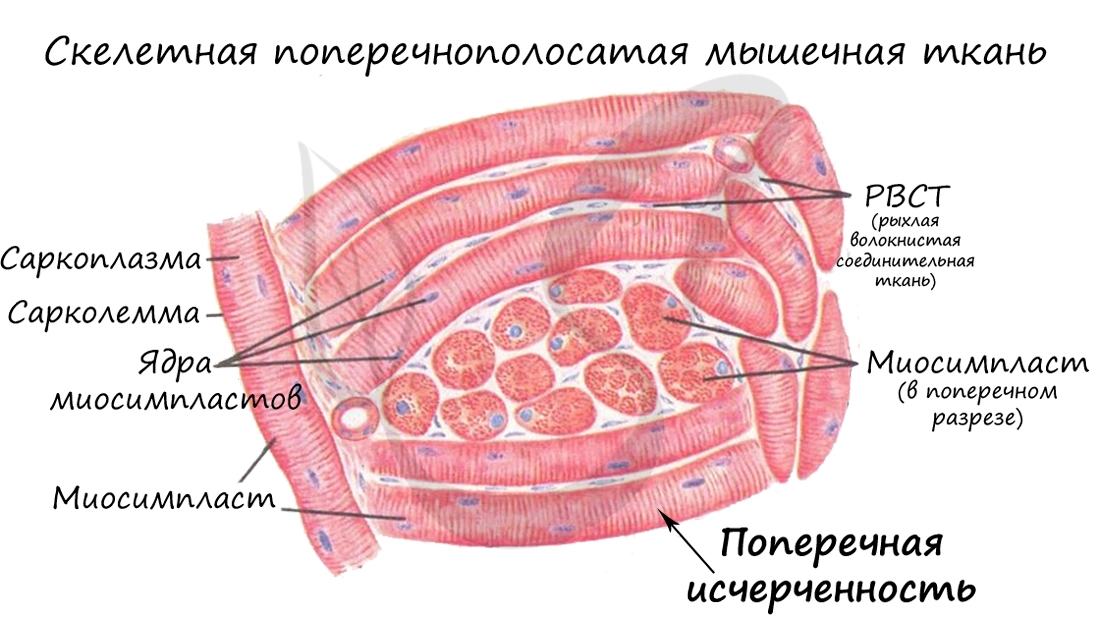

Скелетная (поперечнополосатая) мышечная ткань

Скелетная мышечная ткань образует диафрагму (дыхательную мышцу), мускулатуру туловища, конечностей, головы, голосовых связок.

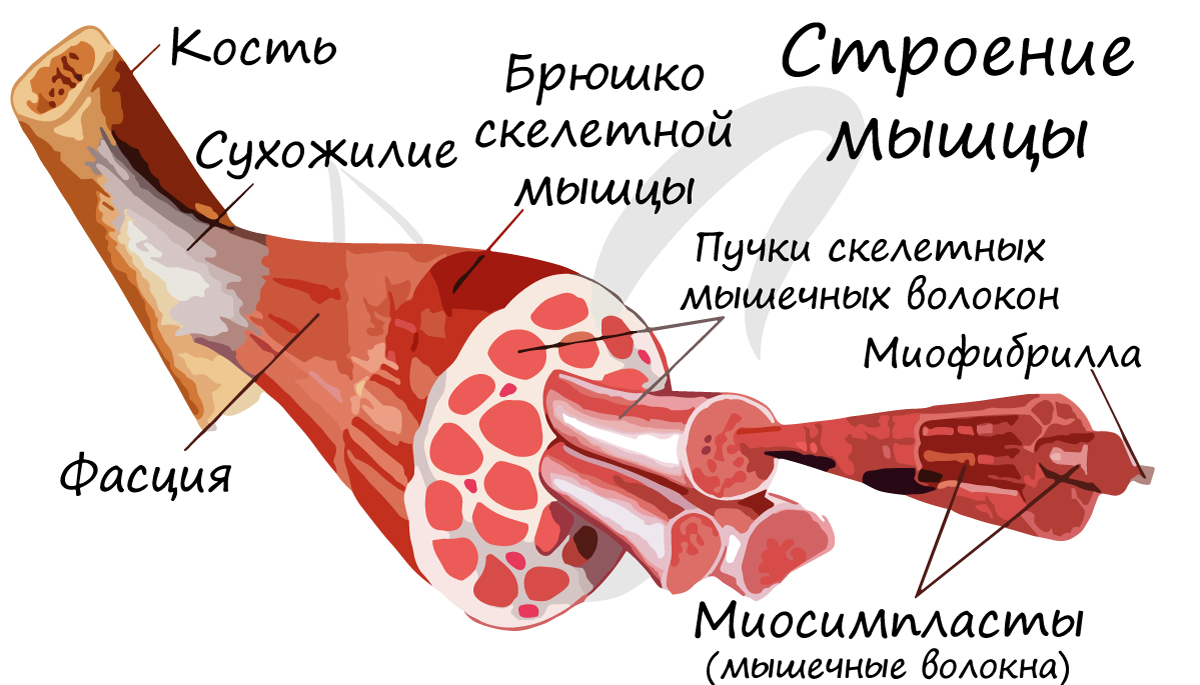

В отличие от гладкой мускулатуры, скелетная образована не отдельными одноядерными клетками, а длинными многоядерными волокнами, имеющими до 100 и более ядер – миосимпластами. Миосимпласт (греч. sim – вместе + plast – образованный) представляет совокупность слившихся клеток, имеет длину от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров (соответствует длине мышцы).

Внутри миосимпласта находится саркоплазма, снаружи миосимпласт покрыт сарколеммой. Сократительные элементы – миофибриллы (лат. fibra – волоконце) – длинные тяжеобразные органеллы в миосимпласте (около 1400).

Характерная черта данной ткани – поперечная исчерченность, выражающаяся в равномерном чередовании светлых и темных полос на мышечном волокне. Это происходит потому, что границы саркомеров в соседних миофибриллах совпадают, вследствие чего все волокно приобретает поперечную исчерченность. Теперь самое время изучить микроскопическую основу мышцы – саркомер.

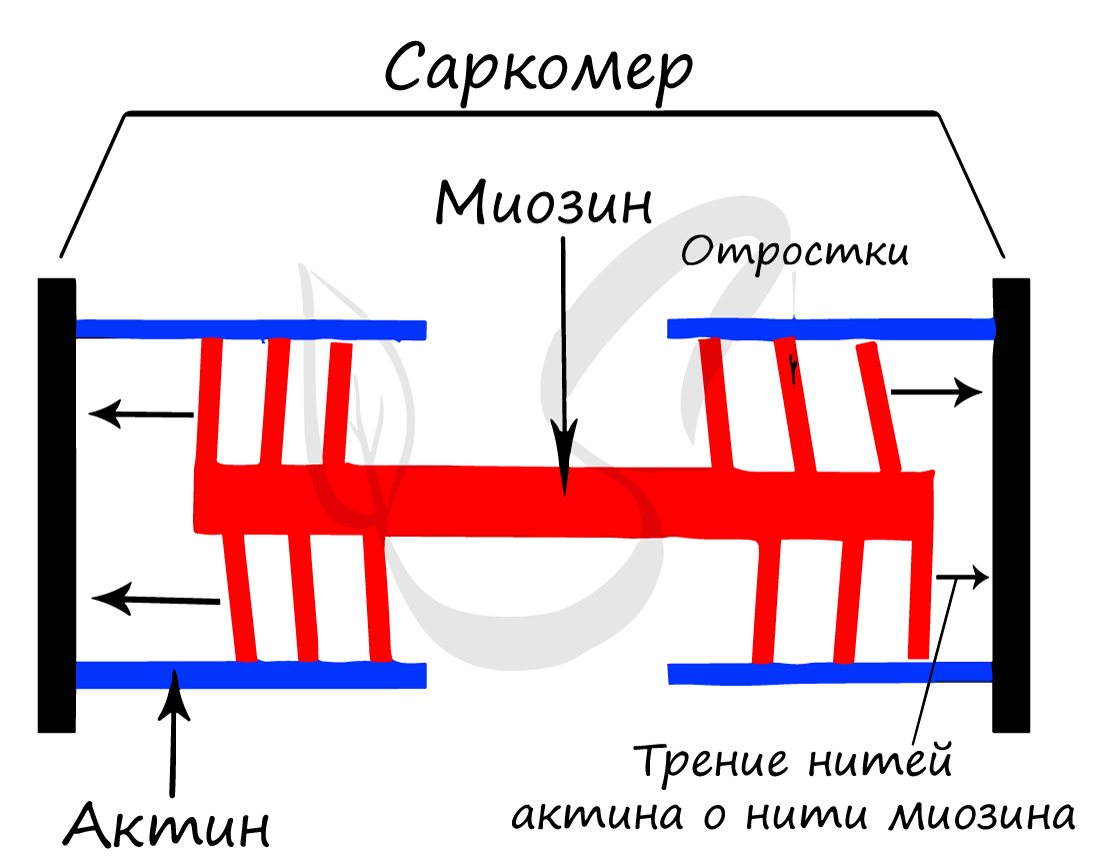

Саркомер (от греч. sarco – мясо (мышца) + mere – маленький)

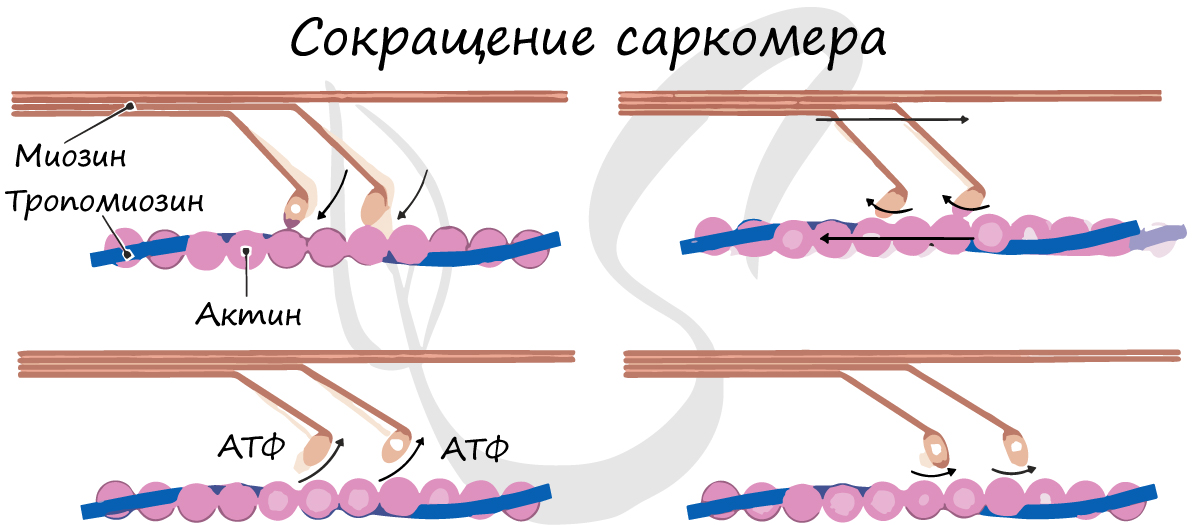

Саркомер – элементарная сократительная единица поперечнополосатых мышц, структурная единица миофибриллы. В состав саркомера (и миофибриллы в целом) входят миофиламенты (лат. filamentum – нить) двух типов, которые обеспечивают сократимость мышечной ткани.

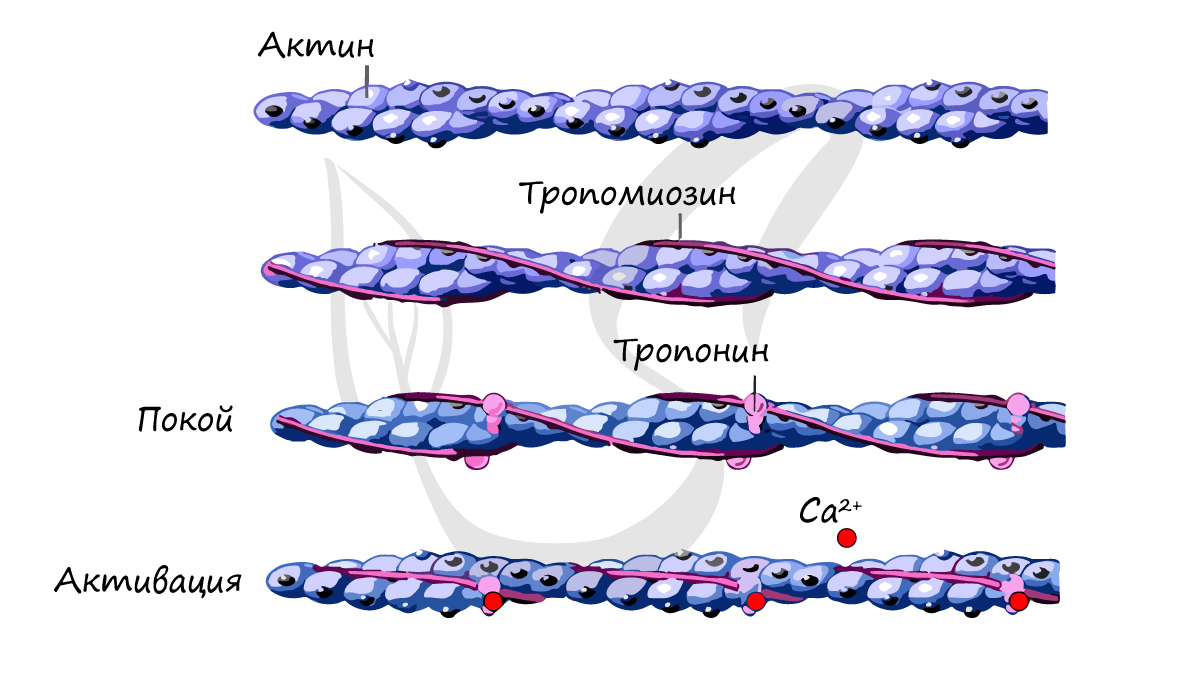

Саркомер состоит из актиновых (тонких) и миозиновых (толстых) филаментов, которые образованы главным образом белками актином и миозином. Сокращение происходит за счет взаимного перемещения миофиламентов: они тянутся навстречу друг другу, саркомер укорачивается (и мышца в целом).

Источником энергии для сокращения служат молекулы АТФ. К тому же невозможно представить сокращение мышц без участия ионов кальция: именно они связываются с тропонином, что приводит к изменению конформации тропомиозина (тропонин и тропомиозин – регуляторные белки между нитями актина), за счет чего становится возможно соединение актина и миозина. При сокращении мышц выделяется тепло (сократительный термогенез).

Замечу, что трупное окоченение (лат. rigor mortis) – посмертное затвердевание мышц – связано именно с ионами кальция, которые устремляются в область низкой концентрации (в саркоплазму миосимпласта), способствуя связыванию актина и миозина.

После смерти в мышце перестает синтезироваться АТФ, ее уровень быстро снижается. Как следствие этого перестает функционировать Ca-АТФаза – насос, выкачивающий ионы Ca из саркоплазмы в саркоплазматический ретикулум (мембранная органелла мышечных клеток (сходная с ЭПС), в которой запасаются ионы Ca).

В саркоплазме повышается концентрация ионов Ca – замыкаются мостики между актином и миозином, однако разомкнуться они уже не могут, в связи с чем наблюдается стойкая мышечная контрактура (лат. contractura – стягивание, сужение): конечности очень сложно разогнуть или согнуть.

Вернемся к скелетным мышцам. Имеется еще ряд важных моментов, о которых нужно знать.

В процесс возбуждения вовлекается изолированно один миосимпласт, соседние миосимпласты (волокна) не возбуждают друг друга, в отличие от гладких миоцитов, где возбуждение предается между соседними клетками через нексусы. Скелетные мышцы сокращаются быстро и быстро утомляются (у гладких мышц фазы сокращения и расслабления растянуты во времени, мало утомляются) .

Скелетные мышцы сокращаются произвольно: они подконтрольны нашему сознанию. К примеру, по желанию мы можем изменить скорость движения руки, темп бега, силу прыжка. Мышцы покрыты фасцией, крепятся к костям сухожилиями, и, сокращаясь, приводят в движение суставы.

Сердечная поперечнополосатая мышечная ткань

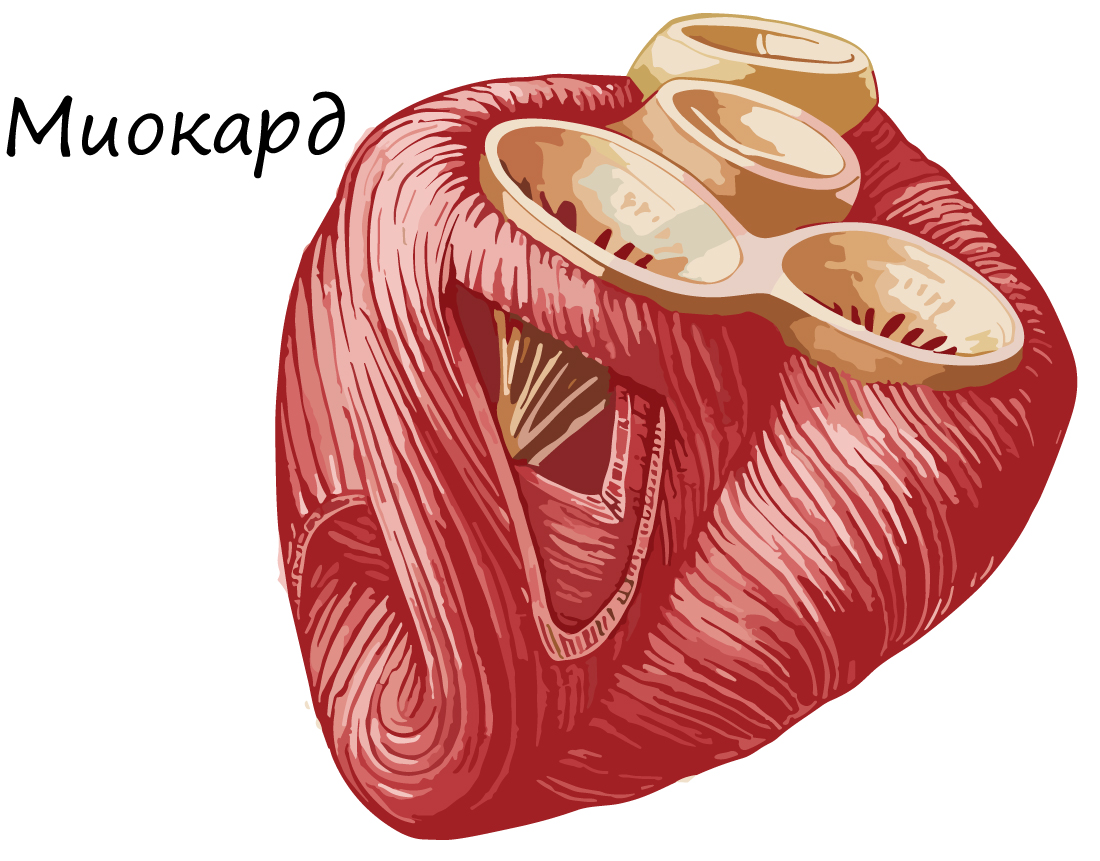

Сердечная мышечная ткань образует мышечную оболочку сердца – миокард (от др.-греч. μῦς «мышца» + καρδία – «сердце»). Миокард – средний слой сердца, составляющий основную часть его массы. При работе сердечная мышечная ткань не утомляется.

Сердечная мышечная ткань состоит из кардиомиоцитов – одиночных клеток, имеющих поперечную исчерченность. Соединяясь друг с другом, кардиомиоциты образуют функциональные волокна.

Этот тип мышечной ткани удивительным образом сочетает свойства двух предыдущих, изученных нами, тканей (возбудимость, сократимость) и имеет одно новое уникальное свойство – автоматизм.

Автоматизм – способность сердечной мышечной ткани возбуждаться и сокращаться самопроизвольно, без влияний извне. Это легко можно подтвердить, наблюдая сокращения изолированного сердца лягушки в физиологическом растворе: сокращения сердца в нем будут продолжаться несколько десятков минут после отделения сердца от организма.

Места контактов соседних кардиомиоцитов – вставочные диски (в их составе находятся нексусы), благодаря которым возбуждение одной клетки передается на соседние, таким образом волнообразно охватываются возбуждением и сокращаются новые участки миокарда.

Большое число контактов между кардиомиоцитами обеспечивает высокую эффективность и надежность проведения возбуждения по миокарду. Сокращается эта ткань непроизвольно, не утомляется.

На рисунке или микропрепарате узнать данную ткань можно по центральному положению ядер в клетках, поперечной исчерченности, наличию вставочных дисков и анастомозов (греч. anastomosis – отверстие) – мест соединений боковых поверхностей функциональных волокон (кардиомиоцитов).

В норме возбуждение проводится по проводящей системе сердца от предсердий к желудочкам (однонаправленно). Участок сердечной мышцы, в котором генерируются импульсы, определяющие частоту сердечных сокращений – водитель сердечного ритма.

Автоматизм возможен благодаря наличию в миокарде особых пейсмекерных (англ. pacemaker – задающий ритм) клеток, которые также называют водителями ритма. Они спонтанно генерируют нервные импульсы, которые охватывают весь миокард, в результате чего осуществляется сокращение. Именно благодаря водителям ритма сердце лягушки продолжает биться, будучи полностью отделенным от тела.

Ответ мышц на физическую нагрузку

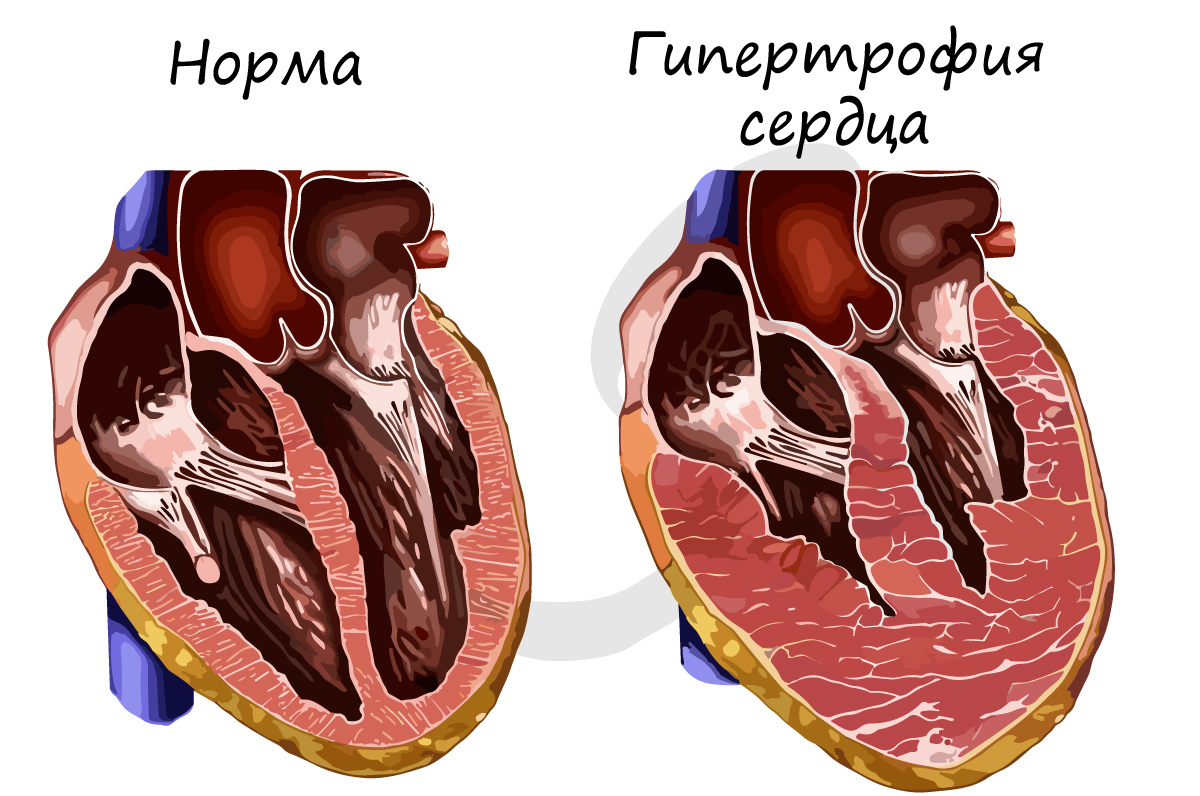

Физические нагрузки приводят к гипертрофии мышц (от др.-греч. ὑπερ- чрез, слишком + τροφή – еда, пища) – в них увеличивается количество мышечных волокон, объем мышечной массы нарастает.

В условиях гиподинамии (от греч. ὑπό – под и δύνᾰμις – сила), то есть пониженной активности, мышцы уменьшаются вплоть до полной атрофии (греч. а – “не” + trophe – питание). В худшем случае волокна мышечной ткани перерождаются в соединительную ткань, после чего пациент становится обездвиженным.

Необходимо отметить, что сердечная мышечная ткань также дает ответную реакцию на чрезмерную нагрузку: сердце увеличивается в размере, нарастает масса миокарда. Причиной могут быть генетические заболевания, повышенное артериальное давление. Гипертрофия сердца – состояние, требующее вмешательства врача и наблюдения за пациентом.

В большинстве случае гипертрофия сердца обратима, а у спортсменов наблюдается так называемая физиологическая гипертрофия (вариант нормы).

Происхождение мышц

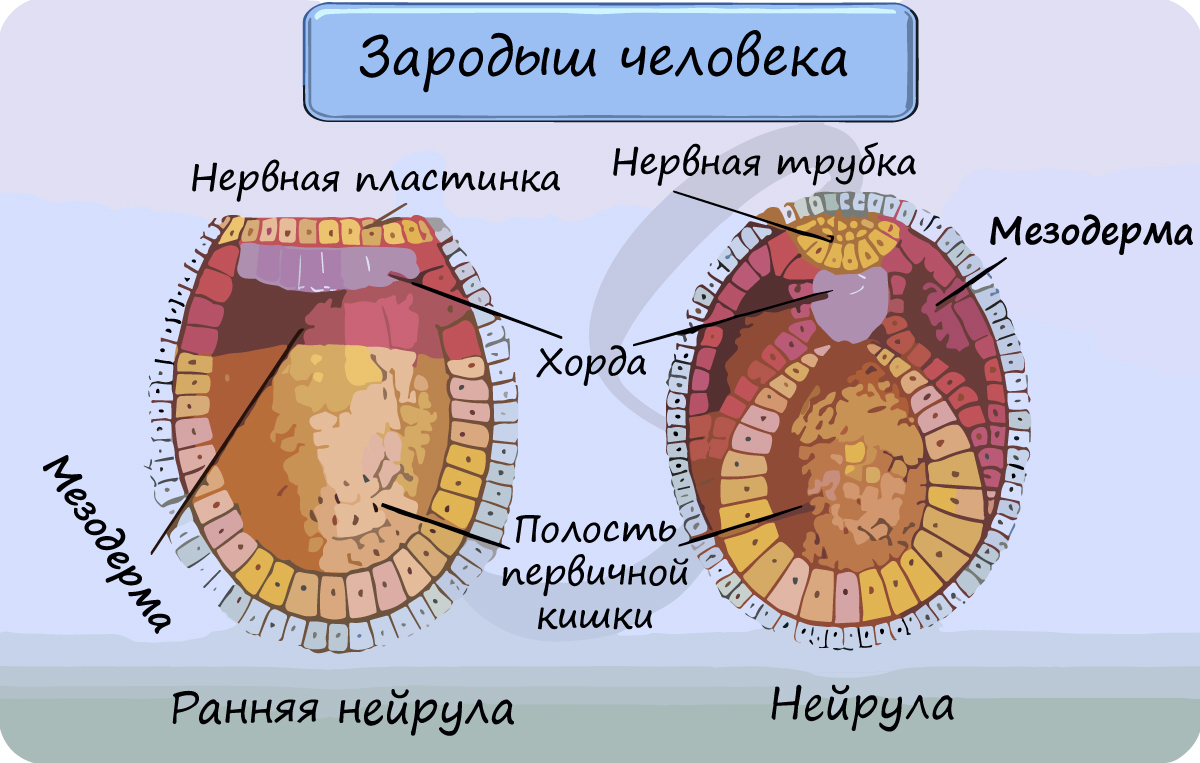

Мышцы развиваются из среднего зародышевого листка – мезодермы.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Автор статьи Зыбина А.М.

Для строительства собственного организма человеку необходимо поступление питательных веществ и энергии из внешней среды. Пища состоит из полимеров или сложных органических молекул: белков, полисахаридов, нуклеиновых кислот и липидов. Эти молекулы очень крупные и не могут быть просто так усвоены организмом. Пищеварительная система позволяет разбить крупные макромолекулы на составные части, которые могут быть усвоены организмом. Эту функцию выполняют белки-ферменты. Они способны разрывать химические связи, и таким образом, разрушать полисахариды до моносахаров, белки до аминокислот, нуклеиновые кислоты до нуклеотидов и липиды до глицеринов и жирных кислот. Для работы ферментов необходимы различные условия, поэтому они могут работать на различных участках желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (рис. 1).

Рис. 1. Общее строение пищеварительной системы и время нахождения пищи в различных ее отделах.

Пищеварение начинается в ротовой полости, затем через глотку пищевой комок направляется в пищевод, далее в желудок, тонкий и толстый кишечник. Непереваренные остатки пищи скапливаются в толстом кишечнике и выводятся во внешнюю среду через анальное отверстие.

В ротовую полость поступает твердая пища, а переваривание возможно только в жидкой среде. Поэтому в здесь происходит смачивание, а также механическая и химическая обработка пищевого комка.

Рис. 2. Строение зуба.

Рис 3. Зубная формула взролых и детей. От центра количество резцов, клыков, малых и больших коренных на верхней и нижней челюстях.

Механическую обработку пищи осуществляют зубы (рис. 2). Как и у всех млекопитающих, у человека они дифференцированы и есть две генерации зубов (рис. 3). Зубы располагаются в альвеолах – специальных лунках верхних и нижней челюстях. Снаружи альвеолярные отростки костей покрыты слизистым эпителием, или десной. Сам зуб состоит корня, который находится в десне, коронки, расположенной на поверхности, и шейки – сужения между корнем и коронкой. Снаружи коронка зуба покрыта эмалью – самой твердой тканью организма. Корень зуба покрыт зубным цементом. В центре зуба расположена пульпа с нервными окончаниями и сосудами, питающими зуб. Между пульпой и эмалью располагается дентин.

Смачивание пищи осуществляет слюна. Ее выделяют слюнные железы. В организме человека есть три пары крупных слюнных желез: околоушная, подъязычная и подчелюстная (рис. 4). Их протоки открываются в ротовую полость. Кроме них, есть множество более мелких слюнных желез на языке и нёбе.

Рис. 4. Расположение крупных слюнных желез человека.

Рис. 5. Состав слюны.

Слюна на 98-99% состоит из воды и ионов и имеет слабощелочную реакцию. Это необходимо для смачивания пищевого комка. Она гипоосмотична относительно крови, чтобы лучше воспринимать соленый вкус. Органические вещества включают в себя фермент амилазу, расщепляющую углеводы, клейкое вещество муцин, позволяющее сформировать пищевой комок, и лизоцим, расщепляющий стенку бактерий и частично обеззараживающий пищу.

Язык является поперечно-полосатой мышцей, покрытой слизистым эпителием (рис. 6б). Он перемешивает пищу, что позволяет эффективнее производить ее механическую и химическую обработку. Кроме того, в слизистом эпителии располагается множество рецепторов: тактильных, температурных и вкусовых (рис. 6). Это позволяет распознавать структуру и качество пищи. Активация рецепторов рефлекторно приводит к повышению слюноотделения и подготовке желудка к принятию пищи.

Рис.6. Внешнее строение (а) и срез (б) языка.

После эффективной обработки и измельчения пищи происходит глотание пищи. При этом пища через глотку и пищевод поступает в желудок. Для предотвращения попадания пищевых частиц в дыхательные пути, во время глотания последние прикрывает надгортанник. Пищевод является трубкой, стенка которой состоит из слизистой (эпителий, подслизистой (соединительная ткань), мышечной и адвентициальной (соединительная ткань) оболочек. Мышечная часть стенки пищевода совершает перистальтические сокращения, что ускоряет продвижение пищи. Сам пищевод не вырабатывает пищеварительных ферментов и переваривание в нем может происходить только за счет слюны. В нижней части пищевода расположен сфинктер – кольцевая мышца, препятствующая забросу кислоты из желудка.

Желудок является мешкообразным расширением пищеварительной системы. Он служит для накопления пищи, первичного расщепления белков и всасывания воды. Объем пустого желудка составляет 0,5л, при наполнении он может растягиваться до 4 л. Анатомически у желудка выделяют (рис. 7):

Рис.7. Анатомическое строение желудка.

- Кардиальный. Является переходом из пищевода в желудок. Мышечные волокна развиты очень хорошо и предотвращают обратное движение пищи.

- Дно (свод) желудка. Расширение в верхней части желудка. Здесь скапливается воздух, который случайно проникает с пищевой массой.

- Тело. Самая крупная часть желудка, составляет две трети от всего размера. Здесь хранится и расщепляется пища.

- Пилорический. Место перехода в двенадцатиперстную кишку. Здесь пища, прошедшая обработку в желудке и превращенная в химус, переходит в кишечник.

Стенка желудка состоит из слизистой, подслизистой, оболочек, трех слоев гладких мышц и серозной оболочки (рис. 8). Она имеет много складок для растяжения желудка при наполнении. Кроме того, желудок постоянно медленно сокращается и перемешивает пищу.

Рис. 8. Строение стенки желудка.

Слизистая оболочка желудка имеет около 15 млн желез. Они вырабатывают:

- слизь с бикарбонатом, которая защищает стенку от расщепления ферментами и нейтрализует действие кислоты;

- соляную кислоту, необходимую для активации и нормального функционирования фермента;

- пепсиноген, который превращается в пепсин под действием соляной кислоты, после чего проводит расщепление белков;

- внутренний фактор Касла, который позволяет усвоить витамин В12;

- гормоны, регулирующие ативность желудка и кишечника.

В нижней части желудка на границе с тонким кишечником располагается привратник – это сфинктер, ограничивающий желудок от кишечника и регулирующий поступление химуса в кишечник.

В кишечнике переваривание происходит в щелочной среде, а также всасывание переваренных частиц и воды. Начальный отдел тонкого кишечника, примыкающий к желудку, называется двенадцатиперстной кишкой (ДПК), здесь происходит основная полостная ферментативная обработка пищи. Далее она переходит в тощую, а затем, в подвздошную кишку. Стенка кишечника состоит из слизистого, подслизистого слоя, двух слоев мышц и серозной оболочки. В кишечнике химус перемещается за счет перистальтических сокращений его стенок.

В ДПК открывается общий проток поджелудочной железы (ПЖ) и желчного пузыря (рис. 9). ПЖ является железой смешанной секреции. Она выделяет в кровь гормоны инсулин и глюкагон, которые регулируют уровень глюкозы в крови. В кишечник от нее по протокам поступает панкреатический сок, который состоит из:

- бикарбонатов, которые обеспечивают щелочную среду для нормальной работы ферментов;

- трипсиногена и химотрипсиногена – предшественников ферментов, расщепляющих белки;

- амилазы, расщепляющей сахара;

- нуклеазы, расщепляющей нуклеиновые кислоты;

- липазы, расщепляющей жиры.

Через желчный проток поступает желчь, которая образуется печенью и накапливается в желчном пузыре. Желчь необходима для эмульгации жиров и увеличения площади взаимодействия между гидрофильными ферментами и гидрофобными жирами.

Слизистая кишечника также обладает секреторной активностью. Она синтезирует энтерокиназу, активирующую трипсиноген и химотрипсиноген, а также гормоны, регулирующие деятельность желудка и кишечника.

Рис. 9. Строение и расположение двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы и желчного протока.

Таким образом, в кишечнике происходит расщепление всех биомолекул.

В тонком кишечнике после ДПК происходит окончательное расщепление и всасывание питательных веществ. Для увеличения площади всасывания, стенка кишечника имеет ворсинки, а каждая клетка – микроворсинки. На микроворсинках заякорены ферменты, обеспечивающие пристеночное пищеварение. Позволяющее расщепить то, что не расщепилось пристеночным пищеварением. В каждую ворсинку входят кровеносные и лимфатические капилляры, которые всасываются питательные вещества (рис. 10). Всасывание аминокислот, моносахаров и нуклеиновых кислот происходит в кровь, а глицерина и липидов – в лимфу.

Рис. 10. Строение стенки тонкого кишечника.

Толстый кишечник состоит из слепой, ободочной и прямой кишки (рис.11). Слепая кишка имеет червеобразный отросток, или аппендикс, который является иммунным органом. В толстом кишечнике обитают симбиотические бактерии.

Рис. 11. Строение толстого кишечника.

В толстом кишечнике происходит окончательное всасывание воды, минеральных солей и формированои каловых масс. В прямой кишке они накапливаются, после чего выводятся. Замыкает прямую кишку анальный сфинктер.

Пищеварительная система находится под контролем метасимпатической нервной системы (МНС) (рис. 12). Это часть вегетативной нервной системы. Одни считают ее частью парасимпатической нервной системы, другие – самостоятельным отделом ВНС. МНС имеет два сплетения: подслизистое, расположенное между слизистой и мышечной оболочками, и межмышечное, расположенное между двумя слоями мышц. Она полностью контролирует работу ЖКТ и связана с другими отделами ВНС.

Рис. 12. Строение метасимпатической нервной системы.

Источник