Стенки сосудов внутренних органов образованы клетками

Оглавление темы “Общая ангиология.”:

1. Общая ангиология. Сосудистая система.

2. Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены.

3. Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.

4. Малый круг кровообращения.

5. Большой (телесный) круг кровообращения. Регионарное кровообращение.

Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены

Кровеносная система состоит из центрального органа — сердца — и находящихся в соединении с ним замкнутых трубок различного калибра, называемых кровеносными сосудами (лат. vas, греч. angeion — сосуд; отсюда — ангиология). Сердце своими ритмическими сокращениями приводит в движение всю массу крови, содержащуюся в сосудах.

Артерии. Кровеносные сосуды, идущие от сердца к органам и несущие к ним кровь, называются артериями (аег — воздух, tereo — содержу; на трупах артерии пусты, отчего в старину считали их воздухоносными трубками).

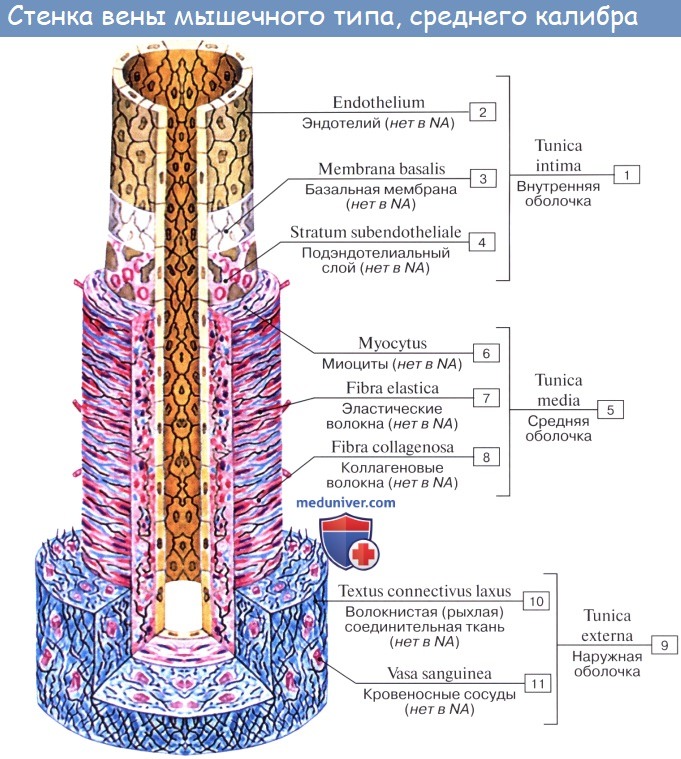

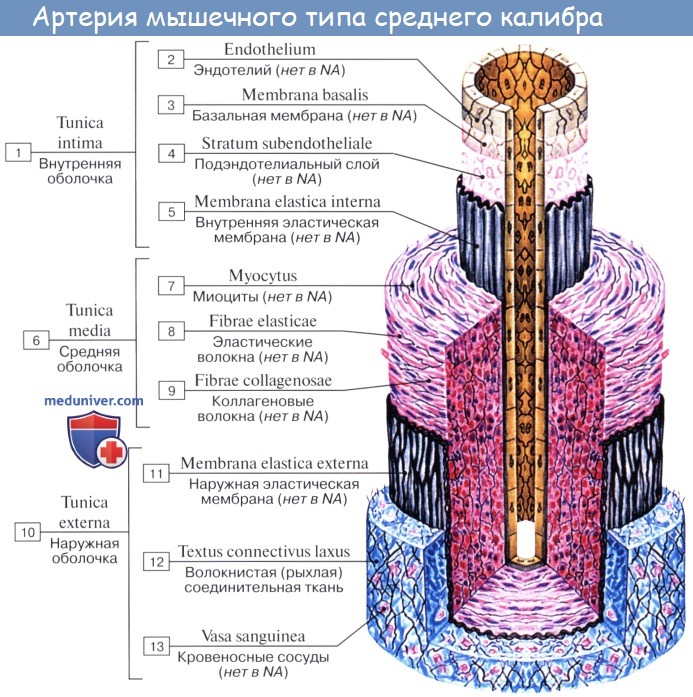

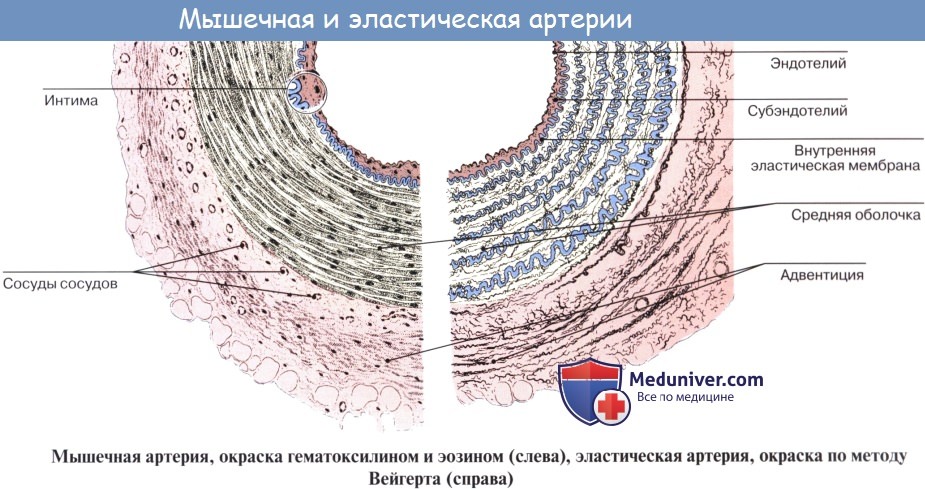

Стенка артерий состоит из трех оболочек. Внутренняя оболочка, tunica intima. выстлана со стороны просвета сосуда эндотелием, под которым лежат субэндотелий и внутренняя эластическая мембрана; средняя, tunica media, построена из волокон неисчерченной мышечной ткани, миоцитов, чередующихся с эластическими волокнами; наружная оболочка, tunica externa, содержит соединительнотканые волокна. Эластические элементы артериальной стенки образуют единый эластический каркас, работающий как пружина и обусловливающий эластичность артерий.

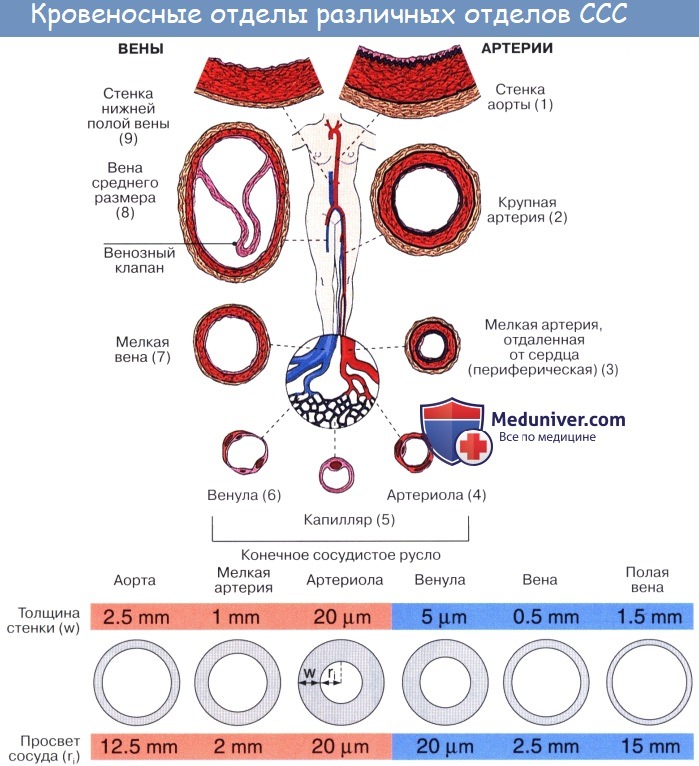

По мере удаления от сердца артерии делятся на ветви и становятся все мельче и мельче. Ближайшие к сердцу артерии (аорта и ее крупные ветви) выполняют главным образом функцию проведения крови. В них на первый план выступает противодействие растяжению массой крови, которая выбрасывается сердечным толчком. Поэтому в стенке их относительно больше развиты структуры механического характера, т. е. эластические волокна и мембраны. Такие артерии называются артериями эластического типа. В средних и мелких артериях, в которых инерция сердечного толчка ослабевает и требуется собственное сокращение сосудистой стенки для дальнейшего продвижения крови, преобладает сократительная функция.

Она обеспечивается относительно большим развитием в сосудистой стенке мышечной ткани. Такие артерии называются артериями мышечного типа. Отдельные артерии снабжают кровью целые органы или их части.

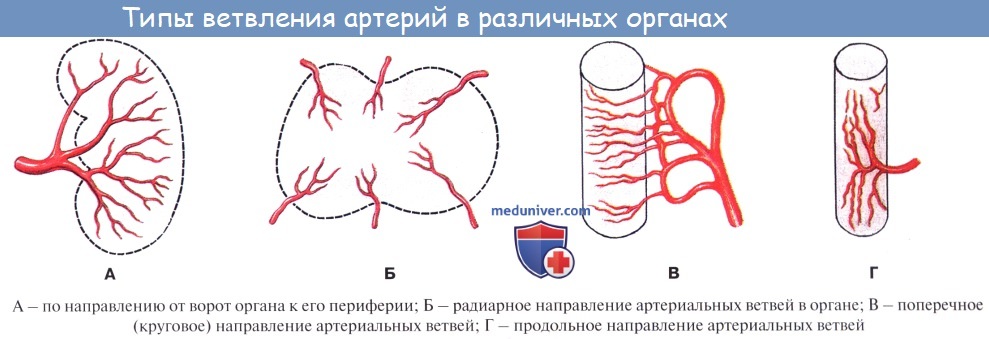

По отношению к органу различают артерии, идущие вне органа, до вступления в него — экстраорганные артерии, и их продолжения, разветвляющиеся внутри него — внутриорганные, или ингпраорганные, артерии. Боковые ветви одного и того же ствола или ветви различных стволов могут соединяться друг с другом. Такое соединение сосудов до распадения их на капилляры носит название анастомоза, или соустья (stoma — устье). Артерии, образующие анастомозы, называются анастомозирующими (их большинство).

Артерии, не имеющие анастомозов с соседними стволами до перехода их в капилляры (см. ниже), называются конечными артериями (например, в селезенке). Конечные, или концевые, артерии легче закупориваются кровяной пробкой (тромбом) и предрасполагают к образованию инфаркта (местное омертвение органа).

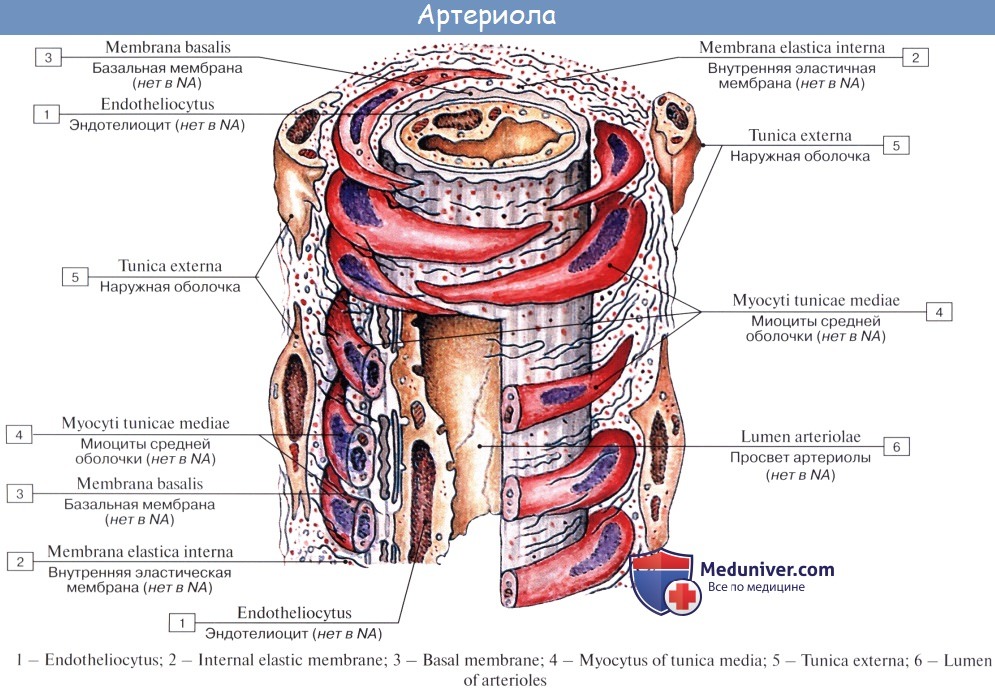

Последние разветвления артерий становятся тонкими и мелкими и потому выделяются под названием артериол.

Артериола отличается от артерии тем, что стенка ее имеет лишь один слой мышечных клеток, благодаря которому она осуществляет регулирующую функцию. Артериола продолжается непосредственно в прекапилляр, в котором мышечные клетки разрозненны и не составляют сплошного слоя. Прекапилляр отличается от артериолы еще и тем, что он не сопровождается венулой.

От прекапилляра отходят многочисленные капилляры.

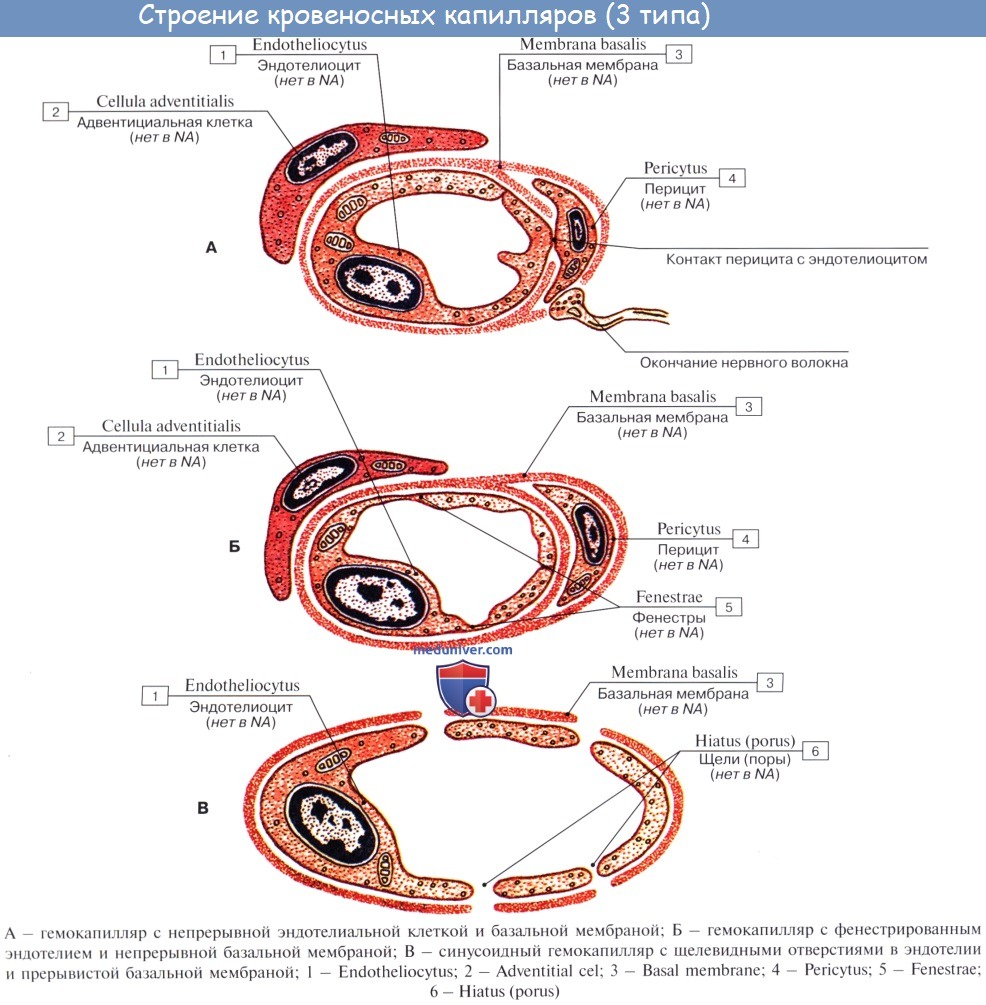

Капилляры представляют собой тончайшие сосуды, выполняющие обменную функцию. В связи с этим стенка их состоит из одного слоя плоских эндотелиальных клеток, проницаемого для растворенных в жидкости веществ и газов. Широко анастомозируя между собой, капилляры образуют сети (капиллярные сети), переходящие в посткапилляры, построенные аналогично прекапилляру. Посткапилляр продолжается в венулу, сопровождающую арте-риолу. Венулы образуют тонкие начальные отрезки венозного русла, составляющие корни вен и переходящие в вены.

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

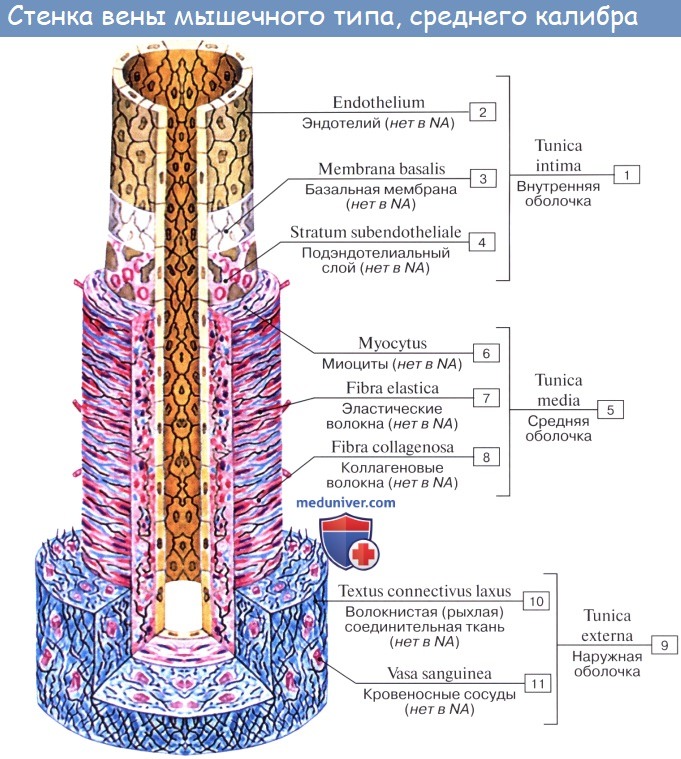

Вены (лат. vena, греч. phlebs; отсюда флебит — воспаление вен) несут кровь в противоположном по отношению к артериям направлении, от органов к сердцу. Стенки их устроены по тому же плану, что и стенки артерий, но они значительно тоньше и в них меньше эластической и мышечной ткани, благодаря чему пустые вены спадаются, просвет же артерий на поперечном разрезе зияет; вены, сливаясь друг с другом, образуют крупные венозные стволы — вены, впадающие в сердце.

Вены широко анастомозируют между собой, образуя венозные сплетения.

Движение крови по венам осуществляется благодаря деятельности и присасывающему действию сердца и грудной полости, в которой во время вдоха создается отрицательное давление в силу разности давления в полостях, а также благодаря сокращению скелетной и висцеральной мускулатуры органов и другим факторам.

Имеет значение и сокращение мышечной оболочки вен, которая в венах нижней половины тела, где условия для венозного оттока сложнее, развитасильнее, чем в венах верхней части тела. Обратному току венозной крови препятствуют особые приспособления вен — клапаны, составляющие особенности венозной стенки. Венозные клапаны состоят из складки эндотелия, содержащей слой соединительной ткани. Они обращены свободным краем в сторону сердца и поэтому не препятствуют току крови в этом направлении, но удерживают ее от возвращения обратно.

Артерии и вены обычно идут вместе, причем мелкие и средние артерии сопровождаются двумя венами, а крупные — одной. Из этого правила, кроме некоторых глубоких вен, составляют исключение главным образом поверхностные вены, идущие в подкожной клетчатке и почти никогда не сопровождающие артерий. Стенки кровеносных сосудов имеют собственные обслуживающие их тонкие артерии и вены, vasa vasorum. Они отходят или от того же ствола, стенку которого снабжают кровью, или от соседнего и проходят в соединительнотканном слое, окружающем кровеносные сосуды и более или менее тесно связанном с их наружной оболочкой; этот слой носит название сосудистого влагалища, vagina vasorum.

В стенке артерий и вен заложены многочисленные нервные окончания (рецепторы и эффекторы), связанные с центральной нервной системой, благодаря чему по механизму рефлексов осуществляется нервная регуляция кровообращения. Кровеносные сосуды представляют обширные рефлексогенные зоны, играющие большую роль в нейро-гуморальной регуляции обмена веществ.

Соответственно функции и строению различных отделов и особенностям иннервации все кровеносные сосуды в последнее время слали делить на 3 группы: 1) присердечные сосуды, начинающие и заканчивающие оба круга кровообращения, — аорта и легочный ствол (т. е. артерии эластического типа), полые и легочные вены; 2) магистральные сосуды, служащие для распределения крови по организму. Это — крупные и средние экстраорганные артерии мышечного типа и экстраорганные вены; 3) органные сосуды, обеспечивающие обменные реакции между кровью и паренхимой органов. Это — внутриорганные артерии и вены, а также звенья микроциркуляторного русла.

– Также рекомендуем “Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.”

Источник

Все органы и системы состоят из тканей. Ткани – это системы клеток и межклеточного вещества, которые выполняют одинаковые функции, имеют сходное строение. Дыхание, пищеварение и выделение являются основными физиологическими процессами, обеспечивающими нормальную жизнедеятельность человека.

Анатомия и физиология человека. Ткани

Анатомия – это наука, которая изучает строение человеческого организма. Ее сложно изучать, как самостоятельный предмет, так как она плотно пересекается с физиологией. Это наука, изучающая физиологические процессы человека, работу органов и систем органов.

Человек – это многоклеточный организм. Клетки образуют сложные комплексы тканей, они составляют органы, а органы целые системы. Каждая система отвечает за свои процессы жизнедеятельности.

Целостность организма обеспечивается благодаря:

- структуризации соединения всех органов, тканей и систем;

- взаимосвязь всех органов биологическими жидкостями (кровь, лимфа, плазма);

- управление организмом нервной системой (нервная связь).

Важная информация!Человек способен мыслить, принимать решения, составлять логические цепи и многое другое. За психологические и соматические процессы отвечает головной мозг.

Ткани

Ткань – это эволюционное сложившееся система клеток, которые сходны по своему строению, выполняют одинаковую функцию. Между клеток находится соединяющее их межклеточное вещество. Ткани разделяют по группам, в зависимости от их строения и выполняемым функциям.

Эпителиальная ткань | |

Расположение в организме | Покрывает все тело снаружи, выстилает верхний слой слизистых оболочек, покрывает все железы |

Строение | Деление клеток происходит быстро, минимальное количество межклеточного вещества, потому они плотно прилегают друг к другу. |

Функция |

|

Соединительная ткань | |

Расположение в организме | Кровь, лимфа, хрящи, кости, жировая ткань, сухожилия, связки |

Строение | Хорошо развито межклеточное вещество, которое может быть представлено твердым составляющим (кости), плотным (хрящи), жидким (кровь) |

Функция |

|

Мышечная ткань | |

Расположение в организме | Стенки внутренних органов (гладкие мышцы), скелетные мышцы (поперечно-полосатые), сердце |

Строение | Состоит из миозиновых и актиновых нитей, которые преобразуются в волокна. Они способны к сокращению. Разделяют гладкую мышечную ткань и поперечно-полосатую |

Функция |

|

Нервная ткань | |

Расположение в организме | Головной и спинной мозг, нейроны |

Строение | Нейрон имеет тело с центральным ядром, от него отходят отростки: короткие и длинные. Длинные передают сигналы, короткие принимают. |

Функции |

|

Все ткани имеют свои подразделения на более подробные структуры:

Эпителиальная ткань:

- Плоский эпителий. Клетки плотно лежат друг около друга, практически нет межклеточного вещества. Выстилает верхние слои кожи.

- Железистый эпителий. Клетки разделены межклеточным веществом, которое выделяет секрет. Покрывает железы.

- Мерцательный эпителий. Плотно прилегают клетки, имеют небольшие реснички. Выстилают дыхательные пути и матку у женщин.

Соединительная ткань:

- Плотная волокнистая. Коллагеновые волокна собраны в пучки, плотно прилегают друг к другу, имеют небольшое количество межклеточного вещества. Находится на связках и сухожилиях, встречается в полых органах.

- Рыхлая волокнистая. Клетки расположены свободно, имеют звездчатую форму. Находится в жировых тканях, прослойками между органами.

- Хрящевая. Клетки находятся в плотных капсулах, заключенных в плотное межклеточное вещество. Выстилает хрящи.

- Костная. Расположена в виде окружностей на костях, связана плазматическими отростками и твердым межклеточным веществом. Образует все кости человека.

- Кровь и лимфа. Жидкая ткань, состоит из форменных элементов крови, лимфы и плазмы, тканевой жидкости.

Мышечная ткань:

- Поперчно-полосатая. Пучки волокон, которые чередуют светлые и темные диски. Покрывает все кости.

- Гладкая. Веретеновидные клетки с центральным ядром. Выстилает полые внутренние органы.

- Сердечная. Похожа на поперечнополосатую ткань, объединяет все волокна и синхронно сокращается. Выстилает сердце.

Нервная ткань не имеет подразделений.

Строение и функции пищеварительной системы

Пищеварительная система – это система органов, которая отвечает за переработку пищи, всасывание питательных веществ, выведение из него продуктов жизнедеятельности. Разделяют систему на пищеварительный тракт и железы. Пищеварительный тракт включает в себя:

- ротовую полость;

- глотку;

- пищевод;

- желудок;

- тонкий кишечник;

- толстый кишечник.

Рис. 3. Пищеварительная система

К пищеварительным железам относятся слюнные железы, печень и часть поджелудочной железы. Они секретируют пищеварительные ферменты, которые осуществляют процессы расщепления белков, жиров и углеводов.

Ротовая полость состоит из зубов, верхнего и нижнего неба, языка. Зубы помогают измельчать пищу и способствуют образованию пищевого комка. Язык отвечает за вкусовые рецепторы, отвечает за речь и проталкивание пищи в глотку. Под языком, в нижнем небе, расположены слюнные железы. Они выделяют секрет, который называется слюной. Она способствует склеиванию пищевого комка, содержит фермент амилазу и помогает расщеплять крахмал до глюкозы.

Интересно знать!В слюне содержится лизоцим, он уничтожает бактерии и инфекции, попадающие на слизистую оболочку.

Глотку разделяют на три части: ротоглотку, носоглотку и гортань. Они работают рефлекторно. Пищевой комок попадает глотку, ротоглотка перекрывает гортань и проталкивает его в пищевод. Ротоглотка сообщается с ротовой полостью, а носоглотка с носом.

Пищеводвыстлан мышечной поперечно-полосатой тканью, проталкивает пищу в желудок, благодаря перистальтике стенок и сокращению мышечных волокон. Далее пища попадает в желудок и начинается процесс переваривания.

Желудок–это расширенная часть пищеводной трубки. Он имеет широкое дно, выстилается разными видами клеток. Орган предназначен для накапливания и переваривания пищи. В желудке вырабатываются

пищеварительные ферменты, происходит расщепление белков и жиров.

Железистый эпителий стенок вырабатывает желудочный сок в объеме 2-2,5 л в сутки. Он способствует набуханию пищи и расщепляет белки. Жидкость представляет собой соляную кислоту, смешанную с пищеварительными ферментами. Поверхность желудка покрыта плотным слоем слизи, слизь защищает стенки желудка от повреждения кислотой. Далее пища переходит в двенадцатиперстную кишку и обрабатывается ферментами пищеварительных желез.

Печеньрасположена в правой части брюшной полости, разделена на три доли. Поверхность покрыта печеночным эпителием. Имеет желчный пузырь, который вырабатывает желчь. Она по протокам печени проходит в двенадцатиперстную кишку, где создает благоприятную для органа слабощелочную среду. Сама железа ферменты не вырабатывает, но активирует работу других ферментов.

Поджелудочная железа находится за желудком на задней брюшной стенке. Частично выполняет функцию пищеварения, в остальном вырабатывает гормоны. Она выделяет панкреатический сок, который содержит трипсин и амилазу для переваривания белков и углеводов, жиров. Секрет направляется в двенадцатиперстную кишку. Он имеет слабощелочную реакцию, выделяется в объеме 2-2,5 л в сутки.

Тонкий кишечникподразделяют на двенадцатиперстную кишку, тонкую и подвздошную. Общая длина составляет 5-6 м. Внутри выстилается ворсинками. На этом участке происходит полное переваривание пищи, расщепляются белки, жиры и углеводы. Процесс происходит не только при помощи ферментов, но и клетками. После завершения процесса происходит всасывание полезных питательных веществ через стенки кишечника. Они попадают в ток крови и разносятся по организму, обеспечивая насыщение.

Толстый кишечниксостоит из слепой, ободочной и прямой кишки. Общая длина составляет 1,5 – 2 м. В нем происходит формирование кала. В данной среде находится большое количество полезных бактерий, которые обеспечивают процессы брожения клетчатки, синтез витамина К и В12, гниение белков. Пищевые остатки скапливаются в прямой кишке и выводятся через анальное отверстие.

Регуляция пищеварения

Центр переваривания еды расположен в продолговатом мозге. За процесс дефекации отвечает отдел спинного мозга, который находится в пояснично-крестцовом отделе. Симпатический отдел вегетативной нервной системы снижает перистальтику кишечника, а парасимпатический наоборот усиливает. Гуморальная регуляция осуществляется как собственными гормонами желудочно-кишечного тракта, так и гормонами эндокринной системы (адреналин). Нужно питаться здоровой и свежей пищей. Рацион человека должен соответствовать балансу энергозатрат и потребления энергии. Средняя суточная потребность в белках примерно составляет 100—150 г, в углеводах – 400—500 г и в жирах – около 80 г.

Строение и функции дыхательной системы

Дыхательная система обеспечивает функцию дыхания. Дыхание – это процесс поступления кислорода в организм, использование его в окислительных процессах и удаление углекислого газа из тканей и органов. Эту функцию можно назвать одним словом – газообмен.

В дыхательной системе выделяют следующие органы:

- носовая полость;

- гортань;

- трахея;

- бронхи;

- легкие.

Орган | Строение | Функции |

Носовая полость | Носовые ходы, извилистые ходы, слизистая поверхность, реснитчатый эпителий, кровеносные сосуды |

|

Гортань | Состоит из хрящей, имеет голосовые связки и голосовую щель |

|

Трахея | Трубка длиной 12 см, состоит из хрящевых полуколец, разветвляется на два бронха | Проведение воздуха |

Бронхи | Сложная система разветвляющихся трубок все меньшего диаметра, состоящее из хрящей и мышц | Проведение воздуха |

Легкие | Имеют губчатое строение, покрыты легочной плеврой, содержится жидкость в плевральной щели. Состоят из альвеол – пузырьков, оплетенных густой сетью капилляров | Газообмен между воздухом и кровью |

В организме выделяют отдельно воздухоносные пути:

- нос;

- носоглотка;

- гортань;

- трахея;

- бронхи;

- бронхиолы;

- легкие.

Носовая полость выстлана слизистой оболочкой. Когда воздух попадает в нее, то он увлажняется, очищается от вредных веществ и чужеродных частиц, согревается в верхних дыхательных путях. Затем проникает в альвеолы и происходит газообмен.

Особенности гортани

Имеет две важные функции: дыхательную и образование голоса. Сама она состоит из хрящевых колец. Внутри находятся голосовые связки, состоят из эластичных волокон соединительной ткани. Гортань проводит воздух в трахеи. Она воссоздает только сами звуки, речь формируют язык, зубы и губы. С возрастом орган увеличивается в размерах и меняет издаваемый звук. Это хорошо заметно у мальчиков в период созревания.

Особенности трахеи

Состоит и з последовательно составленных полузамкнутых хрящевых колец. Насчитывают в среднем 16-20 штук. Трахея имеет форму трубки. Кольца соединены связками, состоящими из плотной волокнистой соединительной ткани. От трахеи отходит два центральных главных бронха, а от них мелкие бронхиолы. От них пути отходят в легкие. Поверхность бронхов и бронхиол выстлана реснитчатым эпителием.

Особенности легких

Парные органы, состоят из альвеол. Это пузырьки, покрытые эпителиальной тканью и сетью капилляров. Органы разделены на доли. Правое на две, а левое на три. Легкие покрыты плевральной оболочкой. Часть прилегает к легким, вторая к диафрагме. В плевре есть отверстие, которое заполнено плевральной жидкостью. Ее небольшое количество, предотвращает трение легких друг о друга во время движений. В альвеолах происходит газообмен.

Дыхательные движения

При вдохе диафрагма расправляется, полость расширяется, легкие растягиваются. При выдохе происходят полностью обратные процессы. Дыхательные движения контролируются продолговатым мозгом. За них отвечает дыхательный центр. При вдохе импульсы от мозга поступают к мышцам. При выдохе подается сигнал о торможении движения мышц.

Строение и функции выделительной системы

Выделительная система отвечает за выведение из организма продуктов жизнедеятельности. Она избавляет организм от жидких продуктов распада веществ. За эту функцию отвечают:

- почки;

- мочеточники;

- мочевой пузырь.

Частично выделение производят: кожа (пот), легкие (углекислый газ), желудочно-кишечный тракт (кал).

Строение почки

Парный орган, бобовидной формы, расположены в поясничном отделе брюшной полости. Средний вес каждой 150 г. На верхушке органа есть надпочечники – железы, которые вырабатывают кортизол. В строении почки выделяют два слоя:

- корковый (наружный);

- мозговой (внутренний).

Структурно-функциональной единицей почки является нефрон. Он состоит из почечной капсулы, внутри расположен капиллярный клубочек извитого канальца. Они находятся в наружном слое почки. В мозговом веществе расположены извитые канальцы. Их расположение напоминает пирамиды, между ними сохраняется мозговое вещество.

Канальцы сливаются в собирательные трубочки, которые впадают в почечную лоханку. От капсул отходят извитые канальцы первого порядка, в мозговом слое они образуют петлю Генле. Затем они перемещаются в корковый слой, где преобразуются в извитые канальцы второго порядка. Этот каналец впадает в собирательную трубочку нефрона, а она образует выводные протоки, которые открываются на верхушке пирамид мозгового вещества.

Почки питает почечная артерия. Она является основным источником крови для органа. Артерия распадается на артериолы и капилляры, образует мальпигиевы сосуды. Капилляры охватывают всю площадь органа.

Остальные органы:

Мочеточники | Парные трубки, длиной 30-35 см, образованы гладкими мышцами, покрыты эпителием. | Выведение мочи в мочевой пузырь |

Мочевой пузырь | Мышечный мешок, хорошо растяжимый, увеличивает свой объем до 300 мл | Сбор и выведение мочи |

Мочевыделительный канал | Мышечная трубка, устлана эпителием, заканчивается отверстием | Выведение мочи |

Образование мочи

Процесс выведения мочи происходит поэтапно:

- Образование первичной мочи (150-170 л в сутки);

- Фильтрация плазмы крови в почечных канальцах;

- Процесс обратного всасывания. Организм поглощает глюкозу и другие полезные вещества;

- Процесс выведения мочи из организма называется мочеиспусканием. Рефлекторное действие. Иннервируется спинным мозгом. Рефлексом является не количество мочи в мочевом пузыре, а скорость наполнения полости.

Источники изображений:

Рис. 10 — https://biouroki.ru/material/human/vydelenie.html

Смотри также:

- Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: опорнодвигательной, покровной, кровообращения, лимфооттока

- Размножение и развитие человека. Распознавание (на рисунках) органов и систем органов

- Внутренняя среда организма человека. Группы крови. Переливание крови.

- Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины

Источник