Стеноз менее 50 сосудов

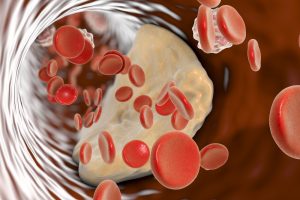

При стенозе сонной артерии происходит нарушение кровоснабжения головного мозга вследствие выраженного в разной степени сужения этого сосуда, отвечающего за поступление крови к тканям мозга. Это патологический процесс начинается с незначительного сужения просвета сонной артерии и заканчивается ее полной непроходимостью (окклюзией).

По наблюдениям специалистов стеноз выявляется примерно у 50% больных с признаками ишемии головного мозга и обнаруживается примерно у 30% пациентов с ишемическим инсультом. При закупоривании артерии на 70% в течение первого года такого значимого нарушения кровообращения почти у 50% больных развивается инфаркт мозга. Принимая во внимание высокий риск инвалидизации и летальности при подобных сосудистых катастрофах, проблема стеноза сонных артерий является крайне актуальной для медицины, и это заболевание нуждается в своевременном выявлении и лечении. По данным статистики чаще этот недуг выявляется у мужчин.

Почему происходит сужение сонных артерий? Как он проявляется? Каковы методики диагностики и лечения этого заболевания? Какие прогнозы для жизни ожидают больных со стенозом сонных артерий? Ответы на эти вопросы вы сможете получить, прочитав эту статью.

Причины

Нередко стеноз сонных артерий становится причиной инфаркта мозга

Нередко стеноз сонных артерий становится причиной инфаркта мозга

Сонные артерии ответвляются от аорты и поднимаются по передней поверхности шеи к голове, разделяясь на две ветви – наружную и внутреннюю. Их стеноз может происходить на любом участке, но наиболее вероятно его развитие в зонах сужений (начальные отделы артерии, области ее деления на ветви и их устья).

Причиной стеноза могут являться облитерирующие и механические факторы, уменьшающие диаметр просвета сосуда.

К облитерирующим причинам стеноза сонной артерии относят:

- атеросклероз (в 90% случаев);

- эндартериит;

- неспецифический аортоартериит.

Механическое сдавление сонной артерии вызывают:

- доброкачественные и злокачественные новообразования, располагающиеся вдоль артерии;

- аневризматическое расширение дуги аорты;

- пороки развития сосудов и сердца.

Способствовать развитию стеноза могут следующие заболевания и факторы:

- курение и пристрастие к алкоголю;

- ожирение;

- сахарный диабет;

- гиподинамия;

- патологическая извитость артерий;

- артериальная гипертензия;

- склонность к тромбообразованию;

- повышенный уровень холестерина и триглицеридов в крови;

- аномалии развития сосудов;

- сердечная недостаточность;

- наследственная недостаточность синтеза коллагена, приводящая к неэластичности сосудистых стенок;

- частое спазмирование сосудов при стрессах;

- травмирование сосудов;

- возраст после 70 лет.

Классификация

Оценка риска сосудистых катастроф и необходимость проведения хирургического лечения определяется выраженностью стеноза:

- сужение до 50% – компенсированный кровотоком через коллатерали гемодинамически незначимый стеноз;

- от 50 до 69% – проявляющийся клинически выраженный стеноз;

- до 79% – субкритический стеноз с высоким риском нарушения кровообращения;

- 80% и более – критический стеноз с высоким риском развития инсульта.

В зависимости от протяженности поражения стенок сонной артерии выделяют:

- очаговый стеноз – сужение сосуда на протяжении 1-1,5 см;

- пролонгированный стеноз – артерия поражается на участке более 1,5 см.

Симптомы

Одними из первых проявлений стеноза сонных артерий нередко становятся головокружение и нарушение равновесия

Одними из первых проявлений стеноза сонных артерий нередко становятся головокружение и нарушение равновесия

Проявления стеноза неспецифичны и его симптомы такие же, как и при ишемии мозга. При перекрытии просвета артерий менее чем на 50% стеноз протекает практически бессимптомно и почти никак не нарушает качество жизни больного. Проявления ишемии головного мозга нарастают постепенно и первыми признаками нарушения мозгового кровообращения становятся следующие симптомы:

- головокружение;

- ухудшение качества сна;

- нарушения равновесия;

- головные боли;

- раздражительность;

- заторможенность;

- сложности в восприятии и воспроизведении информации.

Прогрессирование сужения сонных артерий вызывает возникновение транзиторных ишемических атак, сопровождающихся следующими проявлениями:

- ощущения онемения лица и конечностей;

- нарушения зрения со стороны пораженной артерии: потемнение в глазах, размытость контуров рассматриваемого предмета, мелькание точек или пятен;

- невнятность речи и сложность в восприятии обращенной речи;

- затруднения при глотании;

- головокружения, сопровождающиеся тошнотой и рвотой;

- эпизоды ощущения внезапной слабости;

- обмороки.

Продолжительность таких приступов может быть различной – от нескольких минут до часа. Все их проявления исчезают на протяжении суток. Возникновение приступов всегда является поводом для обязательного обращения за врачебной помощью, так как даже на этой стадии заболевания риск развития ишемического инсульта существенно возрастает. У некоторых пациентов на фоне транзиторных ишемических атак могут возникать микроинсульты, проявления которых устраняются на протяжении месяца.

При отсутствии лечения стеноз прогрессирует, и заболевание сопровождается признаками хронической ишемией головного мозга. Обычно пациенты не придают особенного значения появляющимся симптомам и списывают их возникновение на усталость или возраст. Из-за недостаточного кровоснабжения близкие больного могут замечать в его поведении следующие изменения:

- ослабление памяти;

- снижение толерантности к нагрузкам;

- ухудшение концентрации внимания;

- изменения характера;

- сложности при выполнении обычных действий.

При критическом перекрытии сонной артерии происходит полное прекращение кровотока, которое приводит к развитию ишемического инсульта. Эта сосудистая катастрофа может сопровождаться выраженными головными болями или возникает внезапно. Признаками наступившего инсульта становятся следующие проявления:

- нарушения речи и глотания;

- парезы и параличи;

- нарушения чувствительности;

- обморок.

В тяжелых случаях потеря сознания заканчивается мозговой комой, которая сопровождается нарушениями в деятельности сердца, сосудов и органов дыхания.

Диагностика

После изучения жалоб больного врач проводит осмотр пациента. При стенозе сонных артерий обнаруживаются следующие симптомы:

- несимметричная пульсация в сонных и височных артериях;

- сосудистый шум в зоне бифуркации артерии;

- пониженное давления в центральной артерии сетчатки на стороне поражения (при осмотре у окулиста).

Для обследования больного и оценки степени поражения сонных артерий выполняются следующие исследования:

- общий и биохимический анализ крови;

- общий анализ мочи;

- ЭКГ;

- УЗИ сосудов с допплерографией (УЗДГ);

- ангиография, МР- или КТ-ангиография;

- КТ и МРТ головного мозга (при подозрении на ишемический инсульт).

Золотым стандартом диагностики стеноза сонных артерий является ангиография. Это исследование позволяет получать точные данные о зоне сужения, ее протяженности и степени. Особенно важное значение результаты ангиографии имеют для составления плана хирургического лечения.

Лечение

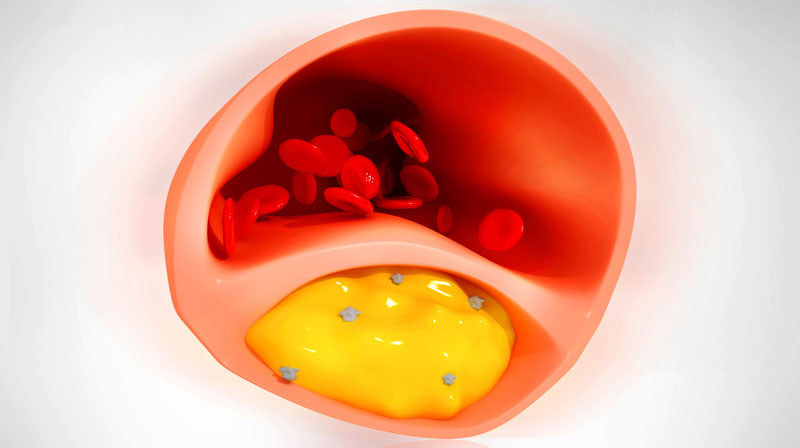

Чтобы восстановить проходимость сосуда, в область его сужения устанавливают специальный металлический каркас — стент

Чтобы восстановить проходимость сосуда, в область его сужения устанавливают специальный металлический каркас — стент

Тактика лечения стеноза сонных артерий определяется степенью сужения сосудов.

Консервативная терапия может назначаться до наступления критического сужения артерий и при относительно нормальном кровоснабжении мозга. Пациентам со стенозом рекомендуется отказаться от вредных привычек и соблюдать диету №10, которая показана при атеросклерозе сосудов.

В план медикаментозной терапии включают следующие препараты:

- антиагреганты (аспирин, дипиридамол, Кардиомагнил и др.) – для разжижения крови и облегчения ее прохождения по сосудам;

- антикоагулянты (гепарин, фраксипарин, варфарин) – для предупреждения тромбообразования;

- статины (ловастатин, Вазилип, Липримар, Аторис, Крестор, Мертенил и др.) – для предупреждения образования атеросклеротических бляшек и снижения уровня холестерина и триглицеридов в крови;

- ноотропные и метаболические средства (Пирацетам, витамины группы В, Милдронат) – для улучшения мозгового кровообращения и защиты тканей от гипоксии.

Во время транзиторных ишемических атак или в первые часы после развития ишемического инсульта показан прием рекомбинантного тканевого активатора плазминогена.

Гипертоникам рекомендуется постоянный прием антигипертензивных препаратов. Они должны принимать их по приложенной врачом схеме. При склонности к гипотонии больным следует регулярно измерять артериальное давление, так как гипотония способствует усугублению кислородного голодания тканей мозга.

Хирургическим путем стеноз сонных артерий устраняется в следующих случаях:

- повторяющиеся транзиторные ишемические атаки при стенозе 50% и более;

- стеноз артерии более 70%;

- перенесенный ишемический инсульт при стенозе сонных артерий.

Цель выполняющихся при этом заболевании хирургических операций направляется на расширение просвета сосуда и восстановление нормального кровотока. Их методика определяется клиническим случаем. Техника проведения может быть малоинвазивной или классической.

При субкритических сужениях сонных артерий может выполняться такая малоинвазивная операция как баллонная ангиопластика со стентированием, во время которой в просвет сосуда устанавливается металлическая трубочка, расширяющая просвет артерии. Цель этого вмешательства направляется на минимизацию ишемии мозга и предупреждение ишемического инсульта.

Баллонная ангиопластика со стентированием проводится под местной анестезией и сопровождается постоянным мониторингом пульса и артериального давления. После пункции бедренной артерии в сосуд вводится катетер, который устанавливают в место сужения сонной артерии. Все манипуляции проводятся под мониторингом рентгеноборудования. Через катетер вводится контрастный препарат, который помогает четче визуализировать сосуды на мониторе. Для профилактики тромбоэмболий выше зоны сужения устанавливается фильтр в форме зонтика. После этого в сосудистое русло вводится еще один катетер с баллончиком, который при надувании расширяет просвет сосуда. После этого в зону сужения устанавливается самораскрывающийся стент, обеспечивающий нормальную проходимость артерии. Для контроля эффективности стентирования выполняется ангиография. В среднем операция длится около 2 часов.

При невозможности восстановления нормального кровотока путем стентирования сонной артерии или присутствии противопоказаний к выполнению этой операции больному проводится классическое вмешательство – каротидная эндартерэктомия. Доступ к пораженному сосуду выполняется под общим наркозом через разрез под нижней челюстью. Хирург выделяет суженную артерию и вскрывает ее в области стеноза. Внутренняя поверхность сосуда очищается от бляшек и тромбов. При необходимости часть артерии удаляется. После этого выполняется сшивание сосуда. При удалении значительного участка артерии проводится его замещение сосудистым протезом.

При стенозе внутренней артерии в области ее ответвления от общей сонной артерии проводится эверсионная эндартерэктомия. Во время этой операции артерия отсекается и выворачивается на изнанку для удаления бляшки и внутреннего слоя сосуда. После этого артерию подшивают на прежнее место.

При необходимости после восстановления кровотока каротидную эндартерэтомию завершают установкой защитной заплаты из собственной вены или синтетического материала. В среднем операция длится около часа.

Длительность госпитализации больного после хирургического лечения зависит от вида проведенной операции. После стентирования пациент может отправляться домой через 2-3 дня, а после каротидной эндартерэктомии требуется более длительное наблюдение и выписка может проводиться не ранее чем через неделю.

При 100% стенозе сонной артерии или наличии опухолей в этой области рекомендуется выполнение шунтирования сонной артерии. Суть этого вмешательства заключается в перенаправлении кровотока в обход закупоренного сосуда по экстра-интракраниальному микроартериальному анастомозу, который выполняется из собственной подкожной вены или локтевой/лучевой артерии. Во время операции хирург подшивает шунт выше участка стеноза сонной артерии и проводит его к артерии мозга, которая является продолжением сонной артерии, через трепанационное отверстие.

После хирургического лечения больному рекомендуется диспансерное наблюдение у специалиста. Через 2-4 недели после операции выполняется контрольное УЗДГ, позволяющее оценивать качество кровотока. Повторное обследование проводится через 6 месяцев. При удовлетворительных результатах пациент должен будет посещать врача раз в год. Если при УЗДГ выявляются признаки повторного сужения артерий, то обследование проводится чаще.

Прогноз

При отсутствии лечения стеноз сонных артерий прогрессирует и вызывает развитие ишемического инсульта, который может приводить к гибели больного. Необратимые осложнения при бессимптомном течении недуга на протяжении 5 лет возникают в 11% случаев. При проявлении симптомов этот показатель увеличивается до 40%.

Если сужение сосудов обнаруживается на ранних стадиях, то медикаментозная терапия и соблюдение всех рекомендаций врача относительно ведения здорового образа жизни и диеты могут приостанавливать прогрессирование стеноза. Вероятность развития тромбозов и инсультов в таких случаях может снижаться на 30-40%. Однако большинству пациентов со стенозом сонной артерии рано или поздно для избавления от заболевания и минимизации рисков его осложнений приходится проводить операцию.

Прогноз после проведения своевременного хирургического вмешательства по устранению стеноза сонных артерий обычно благоприятный. Осложнения после вмешательств наблюдаются относительно редко. После каротидной эндартерэктомии при повреждении нервов возможно нарушение глотания, изменение голоса и асимметричность лица. При проведении баллонной ангиопластики со стентированием у больного в отдаленном периоде возможно образование тромбов в области установки стентов, и для профилактики этого осложнения пациенту показан прием антиагрегантов.

Наиболее опасными последствиями хирургического лечения стенозов сонных артерий являются инсульты, которые могут развиваться как во время операции, так и после нее. Современные подходы к лечению способны сводить эти риски к минимуму и именно поэтому больные должны четко соблюдать все рекомендации врача. После операции пациентам рекомендуется избавление от вредных привычек, соблюдение диеты, контроль артериального давления и прием различных лекарственных средств.

К какому врачу обратиться

При появлении головокружений, головных болей, нарушений речи и зрения, ухудшения памяти и снижения работоспособности, ощущений онемения лица и конечностей следует обратиться к неврологу. После проведения обследования пациента (анализов крови и мочи, ангиографии, КТ и МРТ) и выявлении признаков стеноза сонных артерий врач порекомендует консультацию и дальнейшее лечение у сосудистого хирурга.

Стеноз сонных артерий является опасной патологией, которая приводит к сужению этих сосудов и нарушению кровообращения головного мозга. Риск развития обширного инсульта приводящего к инвалидизации или смерти больного при этом заболевании существенно повышается. Снизить вероятность этих опасных осложнений может своевременное лечение стеноза при помощи медикаментозной терапии или хирургической операции.

О стенозе сонных артерий в программе «Жить здорово!» с Еленой Малышевой (см. с 33:50 мин.):

Источник

Стеноз — термин, обозначающий сужение просвета любого полого органа или кровеносного сосуда. Часто стеноз также называют стриктурой, например, стриктура уретры — сужение мочеиспускательного канала.

Сужение просвета органа неизбежно приводит к нарушению его функции. Как правило, стеноз нарастает со временем и сам без лечения не проходит. Он может выступать в роли симптома или осложнения многих заболеваний.

Каковы причины стеноза?

Существует много различных причин возникновения стенозов. Основные из них:

- Врожденные пороки развития (например, врожденные клапаны мочеиспускательного канала, врожденная кишечная непроходимость из-за недоразвития кишечника).

- Пролиферативное воспаление стенки органа – воспалительный процесс, при котором происходит разрастание тканей.

- Рубцевание стенки органа после повреждения, воспалительного процесса, язвы.

- Доброкачественные и злокачественные опухоли.

- В сосудах причиной стеноза часто становятся тромбы, атеросклеротические бляшки.

- Сдавление полого органа извне, например, опухолью, расположенной в соседнем органе.

- Гипертрофия стенки органа – например, это состояние нередко становится причиной сужения привратника желудка.

- Травмы и остеофиты (костные выросты) могут стать причиной стеноза костных каналов, в частности, позвоночного.

В каких органах может возникать стеноз?

Стеноз может возникать в любых органах, в которых имеется просвет, в сердце и в сосудах разного диаметра, в различных анатомических каналах. Симптомы стеноза отличаются большим многообразием – они зависят от пораженного органа и нарушенных функций.

Распространенные разновидности стенозов:

- Стенозы органов пищеварительной системы: пищевода, желудка, кишечника, желчевыводящих протоков, протока поджелудочной железы, фатерова сосочка (место впадения в двенадцатиперстную кишку желчного протока и протока поджелудочной железы).

- Стенозы дыхательных путей: гортани, трахеи, бронхов.

- Стенозы органов сердечно-сосудистой системы: клапанов сердца, аорты, артерий и вен разного диаметра.

- Стенозы органов мочевыделительной системы: мочеточников, мочеиспускательного канала, шейки мочевого пузыря, почечных артерий.

- Стеноз позвоночного столба. Частые причины – перенесенные травмы позвоночника, остеофиты, опухоли, грыжи межпозвоночных дисков.

- Стенозы в нервной системе: самым ярким примером является несообщающаяся гидроцефалия; среди причин могут быть опухолевые процессы в головном и спинном мозге.

Стенозы в онкологии

Злокачественные опухоли нередко перекрывают просвет полых органов, нарушая их функции. При этом состояние больного всегда значительно ухудшается, прогноз становится более серьезным. Если радикальная операция по поводу злокачественного новообразования невозможна, то врач проводит паллиативное хирургическое вмешательство, чтобы устранить стеноз, восстановить функции органа, улучшить состояние больного.

Состояние больного улучшается, когда начинается распад опухоли – она больше не перекрывает просвет органа. Опухоль распадается под действием химиотерапии, реже – самостоятельно. Вещества, которые выделяются в кровь во время массивного распада опухолевых клеток, отравляют организм и способны приводить к тяжелым осложнениям.

Как выявляют стеноз?

Если имеется подозрение на стеноз, врач может назначить следующие исследования:

- Рентгенография и рентгеноскопия (в том числе с контрастным усилением).

- Ангиография – рентгенография с введением в сосуды рентгеноконтрастного раствора.

- Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Эти исследования также можно выполнять с контрастным усилением.

- Ультразвуковое исследование (УЗИ). Также выполняется допплерография – исследование кровотока в сосудах при помощи ультразвука.

- Эндоскопические исследования, например, фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) для выявления стеноза пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки.

Лечение стеноза

Стеноз устраняют хирургическим путем. При этом не всегда получается одновременно устранить и сам стеноз, и вызвавшую его причину. Например, хирург может восстановить проходимость кишечника, убрав часть злокачественной опухоли, но не всегда возможно, особенно на поздних стадиях, удалить новообразование целиком и его метастазы.

В ряде случаев стеноз можно устранить при помощи эндоскопических инструментов, введенных в просвет органа. Такие инструменты могут быть введены в пищевод, желудок, двенадцатиперстную кишку, сосуды (стентирование), прямую кишку, дыхательные пути, мочеиспускательный канал, мочевой пузырь, желчевыводящие пути.

Также, в частности, при рубцовом стенозе прямой кишки, мочеиспускательного канала и других органов выполняют бужирование. В орган вводят мягкий или твердый стержень – буж. Применяют несколько бужей, диаметр которых постепенно увеличивается. Таким образом, просвет органа постепенно расширяется.

Если не удается восстановить просвет органа, хирург создает обходные пути – накладывает анастомоз или кожный свищ. Например, при опухолях прямой кишки выполняют колостомию –кишку выводят в отверстие на коже живота. В отдельных случаях применяют специальные методы. Так, при опухолях печени, которые приводят к стенозу желчевыводящих путей и нарушению оттока желчи, проводят эндоскопическое стентирование или дренирование желчевыводящих путей при помощи тонкой иглы, введенной в печень через кожу.

Стенозы разных органов нередко приводят к тяжелым осложнениям и могут представлять угрозу для жизни. Их необходимо выявлять и устранять как можно раньше.

Источник